乌龙茶因其优异的品质风味广受消费者青睐,根据产地差异主要分为闽南、闽北、广东和台湾乌龙茶四大类。

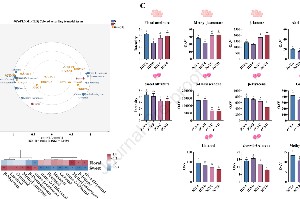

2023年乌龙茶研究聚焦品质特征、加工过程中茶叶内含物质变化及其分子机制等方面,2024年,乌龙茶研究延续2023年研究方向,继续在茶树品种、生长环境及加工工艺方面取得新突破,研究技术及研究思路有所创新,研究内容向储藏时间、调配及深加工领域拓展。

01

乌龙茶品质特征研究

茶树品种对品质特征的影响

不同茶树品种所制乌龙茶具有其独特的香气品质,俗称品种香。

不同乌龙茶审评

《中国茶叶》编辑部摄

研究发现肉桂的桂皮香由香叶醇、3,5-二乙基-2-甲基-吡嗪等8种挥发性化合物构成;

水仙的兰花香由己酸戊酯、罗勒烯等10种特征挥发性化合物构成;

大红袍花果香由苯乙醇、苯甲酸甲酯等8种挥发性化合物构成;

区分瑞香及黄观音的关键香气成分有芳樟醇氧化物Ⅱ、(E)-2-壬烯醛;

金牡丹品种香以花香为主,其关键呈香物质为吲哚、2-戊基呋喃、α-法呢烯、(E)-芳樟醇氧化物等。

乌龙茶的滋味品质也受茶树品种的影响,如武夷岩茶中水仙和肉桂品种具有独特感官品质特征,肉桂滋味醇厚、收敛性强,而水仙鲜爽度高。66种化合物被确定为关键差异代谢物,其中大多数儿茶素和黄酮类化合物在肉桂中含量丰富,而表没食子儿茶素-3,3'-二-O-没食子酸酯、表没食子儿茶素-3,5-二-O-没食子酸酯、没食子儿茶素-3,5-二-O-没食子酸酯、异牡荆素和茶黄素苷I在水仙茶中含量丰富。

茶树生长环境对品质特征的影响

高山云雾出好茶,茶树生长地域和季节两大因子与茶叶品质特征之间具有较强联系。

“岩韵”是形容武夷岩茶独特地域品质的专有名词,2024年对岩韵的研究延伸至微生物领域。代谢组学与微生物组学研究揭示了正岩、半岩与外山这三大产区肉桂的细菌黄杆菌、儿科杆菌等6种菌类具有显著差异,而这些差异性菌类主要影响三烯醇、表儿茶素没食子酸酯、茶氨酸的产生。

通过代谢组学与微生物组学研究水仙“岩韵”的生物形成机制,结果表明,不同产区水仙的微生物群落具有相似结构,但丰度有所差异,其中盐单胞菌属、共生枝顶孢属、枝孢属、曲霉属和假丝酵母属负责形成特征风味物质。这些研究丰富了“岩韵”形成理论,并为乌龙茶风味形成提供了新思路。

“春水秋香”是形容乌龙茶季节性品质差异的通俗用语。研究发现秋季长日照与低气温有利于儿茶素积累。传统观念认为冬片滋味苦涩、香气欠佳,因此企业较少加工冬季乌龙茶。但广东茶区因其纬度低,年平均气温高,冬茶同样呈现浓郁且持久的香气。通过代谢组学和转录组学分析发现,广东冬季乌龙茶总挥发性有机化合物含量较春季更高。UDP-糖基转移酶基因在冬季鲜叶中显著上调,可能促进萜烯苷合成。这些物质在加工中释放萜烯挥发性化合物,增强冬季干茶香气,α-穆罗烯可能是冬季干茶表现木质香的物质基础。

综上,茶叶品质与生长环境紧密相关,因此生产中日益重视茶园管理,以改善茶园地域生态条件。管理优良、生长环境好的茶园生产的鲜叶在做青过程中香气纯净。不同产区乌龙茶微生物群落存在差异,后续可进一步探索微生物群落调控措施,以优化乌龙茶风味。此外,生产上还利用低纬度地区年平均气温较高、季节受限少的特征,实现乌龙茶错峰上市。采摘较频繁的茶园更需重视日常茶园管理,促进茶树及时、适时吸收营养,维持鲜叶品质与土壤肥力。近年来全球气候变暖,生产过程中常遇极端天气,使乌龙茶加工季节雨水青情况频增,建议未来提高对雨水青加工工艺与加工机械的研发投入。

02

乌龙茶加工关键工序与品质形成研究

采摘对乌龙茶品质的影响

研究表明,机器采摘的鲜叶超过一半的化学物质损失至少50%,其中包括儿茶素、茶黄素、没食子酸、绿原酸和山奈酚-3-葡萄糖苷。

如今乌龙茶产业机械化水平较低,采摘的鲜叶夹杂着木质化老枝,这种采摘方式不仅导致采摘鲜叶中化学物质损失,老枝更在萎凋、做青过程中损伤叶片,使青叶走水不畅,造成死青,从而降低乌龙茶品质。

未来机械采摘需往精细化方向发展,如浙江理工大学农业机器人团队研发的名优茶采摘机器人,为精细化采摘机器人的研发提供了有力支撑,但需注意采摘效率与成本间的平衡。

浙江理工大学研发的采茶机器人

萎凋对乌龙茶品质的影响

萎凋是乌龙茶采后加工的第一道工序,可促使鲜叶散失部分水分并使叶内发生一系列物理化学变化。这些变化在为乌龙茶做青提供理化条件的同时,也为乌龙茶香气前体物质的积累和苦涩味物质的降解奠定基础。

鲜叶萎凋

《中国茶叶》编辑部摄

研究室内自然萎凋与室外日光萎凋美人茶酶促加工阶段的香气变化,结果表明,随着加工过程的进行,正己醇、(E)-2-己烯-1-醇、芳樟醇等10余种成分含量呈上升趋势,并推测这些物质是美人茶香气品质形成的前期物质基础;而2-己烯醛、(E)-2-己烯基-2-甲基丁酸酯等物质含量随加工的进行不断下降。这两种美人茶在加工过程不同阶段的差异挥发物具有相似性,种类差别较小,主要是含量存在差别,多数挥发性成分含量在室外日光萎凋美人茶中更高。

日光萎凋

《中国茶叶》编辑部摄

做青对乌龙茶品质的影响

做青是形成乌龙茶特征品质的关键工序,由摇青与凉青交替进行组成,摇青强度、做青环境温湿度等对乌龙茶品质形成均有重要影响。

中国农业科学院茶叶研究所制茶师研习班学员展示岩茶摇青工序

《中国茶叶》编辑部摄

研究表明,做青显著增加武夷肉桂香气物质种类和含量,具体表现为青气物质,如(Z)-3-己烯醇、(E)-2-己烯醛等的氧化降解,以及花果香物质,如芳樟醇、香叶醇、苯甲醇等的合成积累。这表明做青促使部分不愉悦的香气物质散失,促进花果香形成。

做青环境温湿度对乌龙茶品质形成也具有显著调控作用。研究发现24℃处理肉桂毛茶感官品质最优,花香明显,滋味醇厚;黄酮类化合物(30℃处理含量最高)和茶多酚(18℃处理含量最高)的过量积累会增强茶汤苦涩感;24℃处理肉桂毛茶游离氨基酸含量最高,增强了茶汤的鲜爽度。

中国农业科学院茶叶研究所制茶师研习班学员展示岩茶摇青工序

《中国茶叶》编辑部摄

广东乌龙茶加工工艺中出现融合红茶发酵技术的趋势。此类工艺通过调控类黄酮生物合成途径,显著减少没食子儿茶素、没食子酸甲酯含量,增加茶黄素和2-呋喃酸含量,降低涩味,提高醇厚感,保留了乌龙茶优异的花果香。

做青使叶片形成了绿叶红镶边的状态,说明叶片内含物在空间分布上具有差异。研究表明,做青使表儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、L-色氨酸等非挥发性化合物分布于叶片上半部,而挥发性化合物如4-甲基苯甲醛等则分布于主叶脉下半部。

研究发现,加重做青程度有利于提高乌龙茶甜度,并降低苦涩味,使口感更醇厚鲜爽。做青程度加重增加了氨基酸生物合成及甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢等基因表达,降低了茶叶中类黄酮生物合成、光合生物碳固定、苯丙素生物合成和植物激素信号转导途径的基因表达,进而提高了有利于茶叶品质的咖啡碱、可溶性糖、氨基酸的含量,降低了呈苦涩味的黄酮、茶多酚、儿茶素的含量。

中国农业科学院茶叶研究所制茶师研习班学员展示岩茶摇青工序

《中国茶叶》编辑部摄

乌龙茶区别于其他茶类的一大特点便是在酶活时期采用做青工艺对茶叶空间产生区域性破坏,空间代谢新技术回答了这种区域性破坏对化合物的影响,未来这类技术在不同做青阶段、摇青凉青变化等研究主题中具有应用前景。

包揉对乌龙茶品质的影响

研究了不同包揉方式安溪黄金桂乌龙茶的香气品质特征。感官审评结果表明,包揉黄金桂花果香显,压揉黄金桂花蜜香显。

铁观音包揉

筛选出49个主要差异香气物质,结合香气活性值(OAV)和香气特征影响值(ACI)分析表明,压揉黄金桂中苯乙醛和β-罗勒烯的OAV值较高,是其呈花蜜香的特征香气物质;包揉黄金桂中橙花叔醇、丁酸叶醇酯、异丁酸香叶酯和吲哚的OAV值较高,是其花果香的特征香气物质。

烘焙对乌龙茶品质的影响

焙火是武夷岩茶形成“岩骨花香”品质风味的重要工序,其火功程度通过热化学反应直接影响茶叶香气轮廓。轻火增强肉桂花香,中火提高肉桂品种香,重火则形成火功香。此外,焙火工艺在通过热化学反应影响香气轮廓的同时还会改变滋味品质。与轻火相比,中火武夷岩茶茶氨酸含量降低85%,而黄酮醇苷元和黄酮糖苷含量提高,并发现两种与焙火温度呈正相关的新焙火标志物3-香豆酰-1,5-内酯和4-香豆酰-1,5-内酯。焙火过程中N-(1-羧乙基)-6-(羟甲基)吡啶-3-醇的形成可提高乌龙茶鲜甜味,改善武夷岩茶滋味品质。

岩茶炭焙

“急火快焙”工艺使武夷岩茶滋味刺激性明显强于“文火慢焙”茶,这与黄酮及其糖苷类组成差异相关。焙火工艺可降低茶多酚含量,并提高茶多糖含量,最终促进苦涩味降低与甜醇度提高。在焙火过程中,2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、2-甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪和苯甲醛随焙火时间延长而积累。

研究焙火对不同地区乌龙茶品质的影响,筛选出儿茶素、茶黄素、黄酮类化合物和氨基酸等87种地域特征物质和77种火功响应代谢物。

由于焙火工艺优异的热化学调控能力,逐渐被应用于白芽奇兰茶加工中,焙火工艺对白芽奇兰茶叶香气成分影响的研究中,首次发现焙火工艺能产生关键香气成分——茶香酮。

烘焙有助于改善美人茶香气品质,并使其滋味更醇柔,口感更顺滑,明显提升整体风味品质。随着烘焙次数增加,美人茶的茶多酚、茶褐素含量呈下降趋势,水浸出物和茶黄素含量呈上升趋势,使得茶汤滋味更醇厚,口感更顺滑;香气由清香转为清蜜香,再到蜜香,逐渐形成果蜜香和花蜜香特征;研究确定了香叶醇、苯乙醇等7种挥发性化合物是不同烘焙次数美人茶的关键香气化合物,其含量上升有利于形成美人茶的蜜香和花果香。

近年来,新式茶饮产业快速扩张,对乌龙茶这一上游产业具有较强的带动作用。对不同烘焙条件及奶茶制备工艺对浓香型铁观音风味奶茶品质影响进行探究发现,以120℃、2h烘焙的浓香型铁观音最适于浸提茶汤。不同烘焙处理以及超微粉碎加工,对奶茶的品质影响主要存在于组织状态和内含物质浸出效果两个方面。

2024年乌龙茶烘焙研究集中于武夷岩茶焙火工艺,这些研究从工艺创新、品质优化及风味调控等多维度,为乌龙茶产业发展提供了重要的科学依据和实践指导。

贮藏时间对乌龙茶品质的影响

武夷岩茶水仙中茶多酚、可溶性糖、儿茶素含量随贮藏年份增加呈下降趋势,咖啡碱、没食子酸、茶黄素含量总体有所上升。其鲜味呈上升趋势,丰富度、苦味、涩味及其回味呈下降趋势,甜味则保持在一定水平内上下波动。

不同贮藏年份水仙的代谢物中共鉴定出29种与储存时间显著相关的特征化合物,其中α-甲酸松油醇、鼠尾草醇等5种化合物与贮藏时间呈正相关,而亚油酸乙酯、(Z)-3-己烯基乙酸酯等24种化合物与贮藏时间呈负相关。

在贮藏中谷胱甘肽有利于稳定肉桂挥发性化合物,特别是减缓己醛和庚醛的氧化,这表明谷胱甘肽可作为抗氧化剂,维持乌龙茶特征香气。

此外,研究观察到茶叶抗菌能力随时间推移而增强。相关分析表明,四联微球菌和大肠杆菌的抗菌能力受天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、γ-氨基丁酸、鸟氨酸、丙氨酸、精氨酸和EGCG等代谢物的影响。

乌龙茶调配及深加工技术提升

乌龙茶消费市场可分为传统茶饮市场、新式茶饮及饮料市场。在传统消费场景中,盖碗多次冲泡(通常7~10次)仍是主流品鉴方式。

其中茶叶等级与冲泡品质呈显著正相关,高等级乌龙茶具有“十泡有余香”的优异品质。研究不同等级国家标准样水仙乌龙茶,发现高等级水仙以花果香为主,这归因于香叶醇、吲哚、苯乙醇等化合物;己醛、(E)-3-己烯-醇等化合物可提高一级水仙的果香和甜味;二级水仙烘烤香和甜味则归因于吡啶、2,5-二甲基吡嗪在内的化合物。

“三分茶,七分泡”。茶叶等级虽是冲泡品质的基础,但冲泡参数也是影响冲泡品质的重要因素。以清香型铁观音为试验材料,研究水温、茶水比和冲泡时间对饮用品质的影响,结果表明,在冲泡时间2min、茶水比5∶130、冲泡温度95℃条件下,茶汤感官品质最佳。前4泡茶汤中茶多酚、氨基酸、咖啡碱析出量较多,滋味醇厚或醇和,品质较佳。随着冲泡次数增加,内含成分逐渐减少,茶汤滋味由醇和转化为平和或淡薄。

利用光谱学和代谢组学技术结合机器学习算法确定了槲皮素3-O-葡萄糖基芸香糖苷、芦丁和槲皮素3-O-葡萄糖苷与清香型铁观音茶汤色和滋味之间存在联系。在一定范围内,这些化合物会使汤色加深,鲜爽度下降。槲皮素-3-O-葡萄糖基芸香糖苷对茶汤影响最为显著。

新式茶饮与茶饮料市场利用调配技术及深加工技术,调制与提取乌龙茶水溶物。这一市场的扩大促进了乌龙茶利用率的提高和产业链的延长。

研究发现羟丙基-β-环糊精是肉桂乌龙茶水基产品的有效保香剂;添加过氧化氢酶和多酚氧化酶复合处理可提高白芽奇兰速溶茶粉香气。

通过研究浸提时间、料液比、浸提温度、β-环状糊精添加量等对乌龙茶浸提工艺的影响,发现各因素的影响效果依次为:浸提时间>料液比>浸提温度>β-环状糊精添加量。

在一定压力和时间范围内,超高压处理能有效改善冷萃乌龙茶茶汤感官品质,在500MPa、4min的试验条件下,冷萃乌龙茶茶汤感官品质最好。

03

乌龙茶加工技术与创新研究

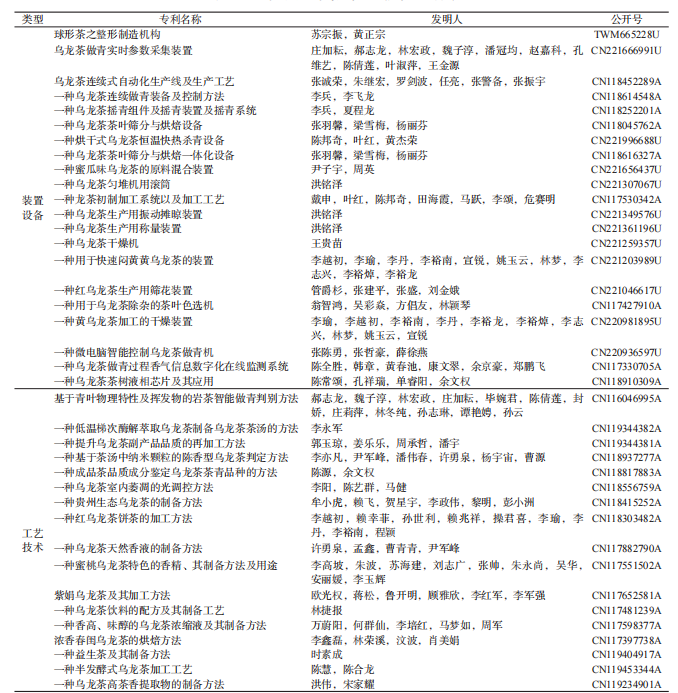

近年来,乌龙茶加工相关专利数量继续增加,乌龙茶加工创新性进一步提升。通过国家知识产权局中国专利公布公告平台检索“乌龙茶加工”及其相关关键词,共检索到2024年新增专利技术38项,其中乌龙茶设备21项,占新增专利的55.26%;乌龙茶加工技术17项,占新增专利的44.74%。

2024年度公开的乌龙茶工艺技术及设备专利

2024年技术装备创新呈现出多技术融合、智能化发展的特点。将可见光-近红外光和图像处理技术相结合,实现了快速无损在线监测乌龙茶发酵程度;研发的气体传感器检测系统,结合了主成分分析和多种识别模型,能够有效区分乌龙茶氧化过程的不同阶段。这些创新为乌龙茶加工设备提供了理论支持。

04

结论与展望

2024年乌龙茶产业向创新设备、深化理论、优化技术、改善品质等方向发展,但仍存在生产效率不高、规模生产的产品质量不高、品质稳定性不足等问题,不能满足现代茶产业的发展要求。

2025年,应牢固树立“三茶”统筹发展理念,推动中国乌龙茶加工向数字化、智能化、绿色化、定向化迈进,推动产业高质量发展。

相关部门可提供专项资金和专业劳务输送协调机制,提供政策扶持,疏缓采茶季交通拥堵情况,降低茶叶企业的采茶用工成本;继续支持乌龙茶加工领域研究,特别应加大在精准化、定向化、智能化加工技术及装备研发等方面的投入;积极推动新式茶饮头部企业在乌龙茶原产地建设工厂,促进产业集群发展。

本文节选自《中国茶叶》2025年第7期,P19-28,《2024年我国乌龙茶品质与加工技术研究进展》,作者:孔维艺,赵嘉科,张芳婷,刘凯龙,张泽楷,张雨平,帅平,苏雅,张效瑀,林恩照,黄翔翔,林宏政,孙云,郝志龙*。部分图片来源于网络。

来源:中国茶叶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除