研究背景

鲜叶等级是影响红茶香气形成的关键因素,但等级与香气特征及关键挥发性化合物的关系尚不明确。该研究以国家级良种"金观音"(JGY)和高香品种"金牡丹"(JMD)为对象,结合感官评价、顶空固相微萃取/气相色谱-质谱(HS-SPME/GC-MS)、气味活性值(OAV)分析、偏最小二乘回归(PLS)及相关性分析,系统探究了鲜叶等级与红茶甜香、花香等核心香气属性的关联机制,旨在为红茶精准加工提供理论依据。

研究结果

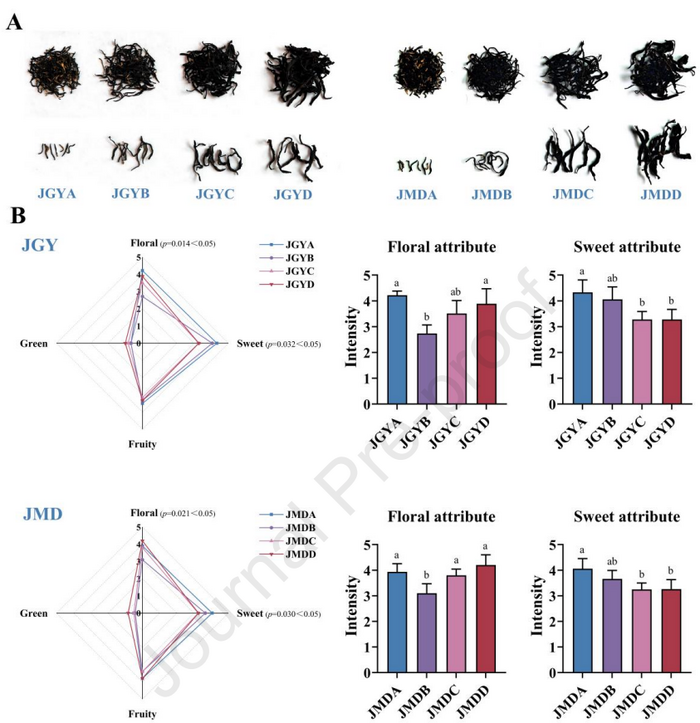

1.鲜叶等级显著影响红茶香气属性

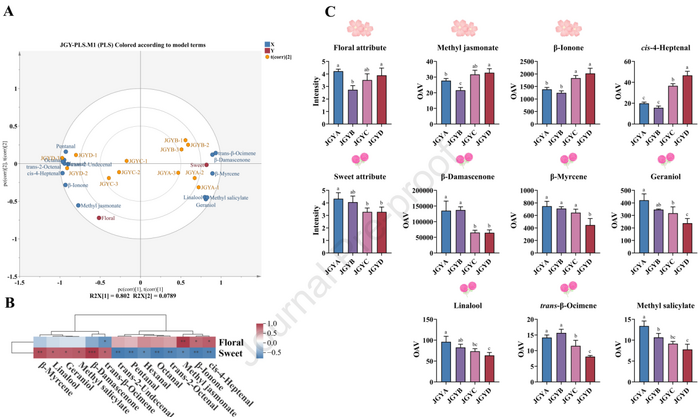

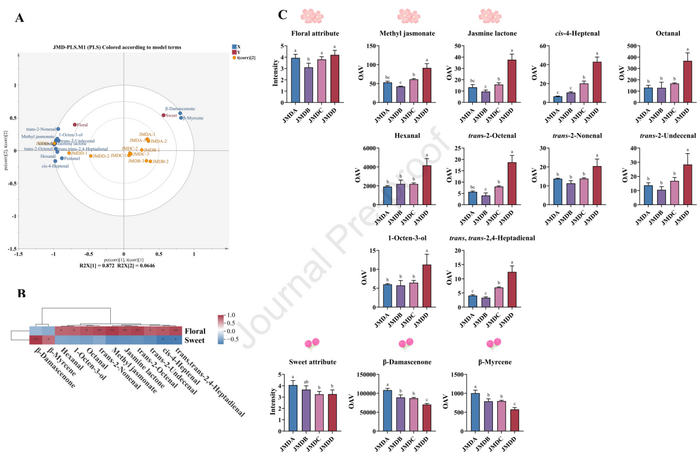

感官评价结合定量描述分析(QDA)表明,随鲜叶等级降低(A级:芽;B级:第一叶;C级:第二叶;D级:第三叶),两类红茶的甜香属性均呈持续下降趋势,而花香属性则呈现"先降后升"的非线性变化。例如,JGY的A级茶以持久花香和蜜香为主,B级茶以甜香主导,而D级茶则回归花香特征。这一规律在JMD中同样显著,说明鲜叶等级对核心香型的调控具有普适性。

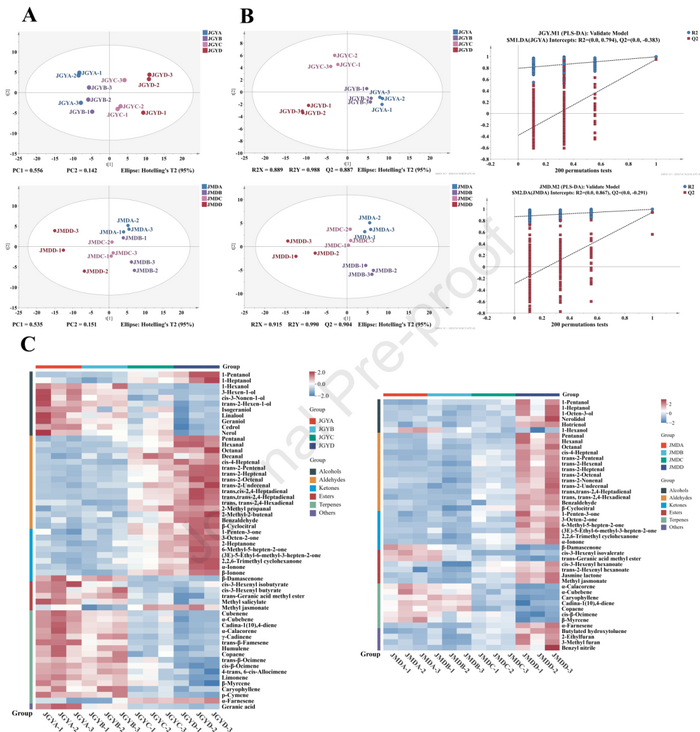

2.关键香气活性化合物的鉴定与作用机制

通过GC-MS从两类红茶共鉴定107种挥发性化合物,其中醛类(25种)含量最高。基于差异分析(p<0.05,VIP>1,FC>1.5),JGY和JMD分别筛选出58种和45种等级相关差异化合物。结合OAV分析(OAV≥1为关键贡献物),进一步锁定22种(JGY)和23种(JMD)香气活性化合物。其中:

β-紫罗兰酮

(OAV均值:JGY1,621;JMD88,666)和β-月桂烯(OAV均值:JGY636;JMD790)的OAV最高,主要贡献甜香属性。

茉莉酸甲酯

(JMD中OAV达91.4)和茉莉内酯(JMD中OAV37.7)是花香属性的核心贡献者。

PLS建模与相关性分析(图3、图4)进一步揭示:

甜香属性的关键化合物为β-突厥酮、β-月桂烯、香叶醇、芳樟醇及反式-β-罗勒烯。

花香属性的关键驱动因子包括茉莉酸甲酯、β-紫罗兰酮和茉莉内酯。值得注意的是,芳樟醇的香气表现(甜香或花香)可能与其手性构型(S型主导甜香,R型主导花香)相关。

3.香气前体物与代谢路径的等级差异

化合物浓度变化与鲜叶生化特性相关:

醛酮类(如己醛、反式-2-壬烯醛)随等级降低而上升,源于低等级叶片更高的脂肪酸和类胡萝卜素含量。

萜烯类(如β-月桂烯)因高等级鲜叶中萜烯合酶(TPS)基因表达更高而呈现递减趋势。

β-突厥酮的"逆浓度变化"(高等级茶中更高)可能与其糖苷结合态前体在加工中的水解程度有关。

研究意义

该研究首次从挥发性化合物层面解析了鲜叶等级调控红茶香型的化学基础:甜香的减弱主要归因于β-突厥酮等关键化合物的浓度下降,而花香的复杂变化则由茉莉酸甲酯等化合物动态驱动。这一发现不仅为红茶等级评价提供了客观的香气标志物(如β-突厥酮OAV>10?可作为高等级茶的指标),更指导生产实践中通过精准选叶(如高等级叶强化甜香、特定低等级叶提升花香)优化产品风味。未来需进一步探究鲜叶等级影响挥发性化合物合成的分子机制(如糖苷水解酶活性、脂肪酸氧化路径),以推动红茶加工的定向调控。

往期文献:

PJ|CsMYB219和CsMYB196通过调控CsSCPL1A基因表达影响茶树EGCG的生物合成

JIA|CsAK是茶树咖啡因合成的关键上游基因

PCE|紫叶茶微环境变化诱导香气化合物合成的调控机制

PP|CsCAT1调控新梢茎叶间氨基酸分配:以茶树茶氨酸分布为例

PPB|CsUGT87A1基因通过调控IAA稳态增强茶树的干旱胁迫耐受性

PCE|CsPIF7:遮荫驱动的茶氨酸倍增关键因子

来源:茶与生信,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除