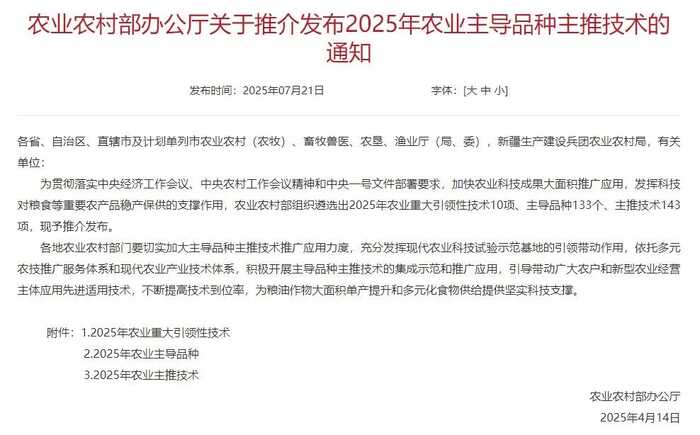

近日,农业农村部发布“关于推介发布2025年农业主导品种主推技术的通知”,遴选出2025年农业重大引领性技术10项、主导品种133个、主推技术143项,其中“生态高效茶园建设及加工提质集成技术”被列入2025年农业主推技术。

在全球茶叶产业格局中,我国茶产业成绩斐然,在生产、消费及出口领域均占据领先地位。更为重要的是,茶产业已成为我国偏远山区乡村振兴的重要支柱产业,在云南、贵州、四川等省份,茶产业带动了数百万农户增收,是巩固脱贫攻坚成果与推动共同富裕的关键力量。

图源:央视新闻

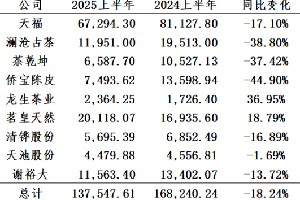

然而,近年来,受气候变化、管理粗放及品种退化等自然与人为因素影响,我国低产低效茶园面积持续扩张,已占茶园总面积的15%~20%(52.5万~70.0万hm2)。这类茶园单位面积产量显著低于区域平均水平,经济效益低下,且普遍存在品种老化、土壤退化、生态功能衰退等问题,按减产程度可分为轻、中、重三级,年均经济损失达50亿~80亿元,更造成土地资源浪费与农业面源污染,严重阻碍了茶产业可持续健康发展。

低产低效茶园自然与人为因素分析

在此背景下,推广“生态高效茶园建设及加工提质集成技术”,无疑为破解低产低效难题、推动茶产业转型升级提供了关键抓手。

近年来低产低效茶园改造技术取得了哪些新进展,又有哪些有效的改造技术?本期带您针对低产茶园“对症下药”。

低产低效茶园改造技术

树冠改造技术

合理实施树冠改造措施,如深修剪、重修剪、台刈,以及留养法等,能够显著提升茶园的生产效率。其中台刈对于低产老茶园的改造效果尤为突出,但在实际应用中须谨慎抉择。

图源:中国农业科学院茶叶研究所颜鹏副研究员

在低产低效茶园修剪方面,成年茶园建议在春茶采摘后或秋末冬初剪去树冠上10~15cm的鸡爪枝,对树冠面生产枝进行修剪,以此恢复茶树树势。针对部分茶树虽已衰老,但骨干枝依旧健壮的茶园,建议在春茶采摘后离地30~40cm处进行重修剪,从而有效更新茶树。对枝条极度衰老的茶园,应采取台刈,在春茶采摘后,于离地5~10cm处剪去上部枝干,以此促进新枝萌发与新树冠的形成。

图源:中国农业科学院茶叶研究所颜鹏副研究员

在留养茶园茶树树冠管理方面,对于乔木型茶树,立体型修剪技术可以通过初期定干、分层培养、高度控制,使树冠形成多层次的立体形状,能让茶树长出更多新梢,更好地满足留养茶园生产的需求。通过合理调整树冠结构,促进茶树的通风透光和营养分配,提升茶叶产量与品质。而灌木型茶树修剪技术则有着不同的侧重点,主要通过控制茶树高度、塑造紧凑的树冠形态,刺激新梢萌发,以适应灌木型茶树生长特性,实现茶叶产量与质量的优化。

茶园土壤改良技术

土壤改良技术涵盖了深耕改土、中耕松土、茶园行间铺草、治水保土、加培客土、有机肥替代化肥,以及调节土壤酸碱度等一系列措施。

在众多土壤改良手段中,施用有机肥和深耕改土是改良土壤结构、增强土壤肥力较为有效的方法。研究表明,25%~50%有机肥配施75%~50%化肥(以氮素投入量计)是茶园系统较优的有机肥配施模式,不仅可以提高土壤有机质含量,激活茶园土壤微生物活性,还能增强土壤的保水保肥能力,为茶树健康生长提供了坚实的土壤基础,有力促进了茶叶产量的提升。而深耕改土能够打破土壤板结状态,有效增加土壤的通气性和透水性,为茶树根系生长营造更为有利的条件。

深耕和施用有机肥

茶园种植密度调整

茶园结构优化调整在提升茶园生产效率与经济效益方面具有不可忽视的作用。

补植补缺与合理密植是优化茶园群体结构、提高光合作用效率的关键策略。在实际操作中,对茶园中植株分布稀疏的区域实施补植措施,并依据茶树生长特性及茶园空间布局,科学合理地调整植株密度,有助于构建更为均匀且高效的树冠层,使茶园对光能的利用率达到最大化,为茶叶产量的提升提供有力保障。

采用补植补缺、压条补缺等技术手段,不仅能够增加单位面积内的茶树数量,还能促进茶树形成立体式的采摘蓬面,在提升采摘效率的同时,对茶叶品质的提高也具有积极意义。

茶树品种优化与更新

品种优化与更新是引入或培育高产、优质且抗逆性强的茶树品种的核心举措。合理选择优良品种并运用嫁接技术,以及大力推广应用无性系良种,对增强茶园的生产能力与经济效益有着显著影响。以“川茶2号”栽植为例,预计3年后,鲜叶单产相较于本地普通茶园,每公顷可增效1500~1600元。茶树品种嫁接展现出成活率高、植株生长速度快、投入成本少、成效显现快等诸多优势。通过嫁接,不仅能够完整保留接穗品种的优良特性,还可以有效缩短茶树的扩繁周期,提升茶树对病虫害的抵抗能力,对于提高茶叶的产量和品质起着关键作用。

茶树嫁接

图源:中国农业科学院茶叶研究所制茶师研习班学员

茶园生态环境改善

种植覆盖遮阴树及建设生态茶园在增加生物多样性、维护茶园生态平衡方面发挥着关键作用,这对于提升茶园抵御病虫害的能力,以及增强其对干旱、低温等极端气候变化的适应能力意义重大。

生态茶园建设实践中,在茶园道边或者周边不适宜种植茶树的区域栽种观赏性植物或经济类植物如大豆、紫云英等,有助于丰富茶园生物多样性,优化茶园土壤微生物群落环境,进而对茶叶的品质产生积极影响。

茶树间作紫云英

图源:衢州市农业林业科学院研究所

在茶园地形改造方面,设计等高梯层并确保梯面外高内低,同时对不合理的纵沟、纵路进行改造,能够有效涵养水源,防治水土流失,维护茶园的生态稳定性。

茶园无害化管理是改善生态环境的另一重要举措,其核心在于优化茶园生态环境,充分发挥自然天敌对病虫害的防控作用,全面推行有机茶的生产管理模式,综合运用病虫害防治技术,严格控制茶叶中的农药残留,不仅能够提升茶叶的品质与安全性,还能激发周边茶农与企业建设生态茶园的积极性。

改造后的茶园管理

茶园改造后的管理是保障其长期健康发展与维持稳定生产力的关键所在,包括修剪养蓬、科学施肥、合理采摘、茶园耕作、中耕除草及病虫害防治等。

科学施肥

科学施肥在优化土壤环境、提升茶叶品质方面扮演着重要角色。适量施用氮肥能够有效增加茶叶中氨基酸、儿茶素及咖啡碱的含量,还能提高有益菌丰度,构建更为复杂的微生物群落结构,这些微生物群落与电导率(EC)和土壤有机碳(SOC)等土壤属性,共同构成了影响茶叶品质的关键因素。较高的氮肥施用量会导致有益菌丰度增加,使微生物群落结构更复杂,相互作用网络更紧密。然而,过量施用氮肥则可能引发土壤酸化和氮素流失等问题。

合理采摘

合理采摘是维持茶园生产力的核心举措之一。适时进行采摘,不仅能够确保茶叶具备优良品质,还能有效促进茶树的再次生长,从而延长茶园的生产周期。茶园改造后,茶树通常处于树冠修剪后的恢复阶段,因此,此时茶叶采摘需要遵循“以养为主,以采为辅”原则,目的是刺激侧枝和生产枝发育形成采摘面,从而快速扩大树幅,增大树冠面积。

图源:央视新闻

病虫害防治

病虫害综合防治是守护茶园健康的重要防线。例如,综合病虫害管理(IPM)策略能够将茶园中的害虫种群数量控制在经济阈值以下,避免造成经济损失。通过全年持续监测茶园内重要病虫害的发生动态,及时且准确地把握防治时机,并采取以生态防控、理化诱控、生物防治为主,化学防控为辅的综合绿色防控措施,有助于增加茶园生物多样性,构建稳定且健康的茶园生态系统。

图源:滇红集团

相较其他改造技术,改造后的茶园管理是一个长期持续的过程,需不断投入人力、物力、财力,其难点在于平衡短期成本投入与长期效益产出,以及应对复杂多变的自然环境和生物因素。尽管存在局限性,但科学有效的茶园管理仍是维持改造效果、实现茶园可持续发展的核心,对我国茶产业高质量发展意义深远,未来仍需在实践中不断探索优化路径。

在当前我国茶产业发展格局中,低产茶园改造已成为提升茶叶产量、增加茶叶生产经济效益的关键路径。我国低产低效茶园问题严峻,其成因复杂,涵盖自然和人为多方面因素,且不同茶区表现各异。通过综合运用树冠改造、土壤改良,以及茶园结构调整等技术,能够显著提升茶叶的产量与品质,增加茶园的经济效益,进而提高茶农的生活水平,增强茶产业的市场竞争力。与此同时,生态茶园建设、减少化肥农药使用等措施,为维护茶园生态系统的健康与稳定筑牢了根基。

本文节选自《中国茶叶》2025年第7期,P9-18,《我国低产低效茶园改造研究进展及展望》,作者:方静,杨群,邹丽群,李叶云,杨天元*。部分图片来源于网络。

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除