01典型茶叶香型的物质组成

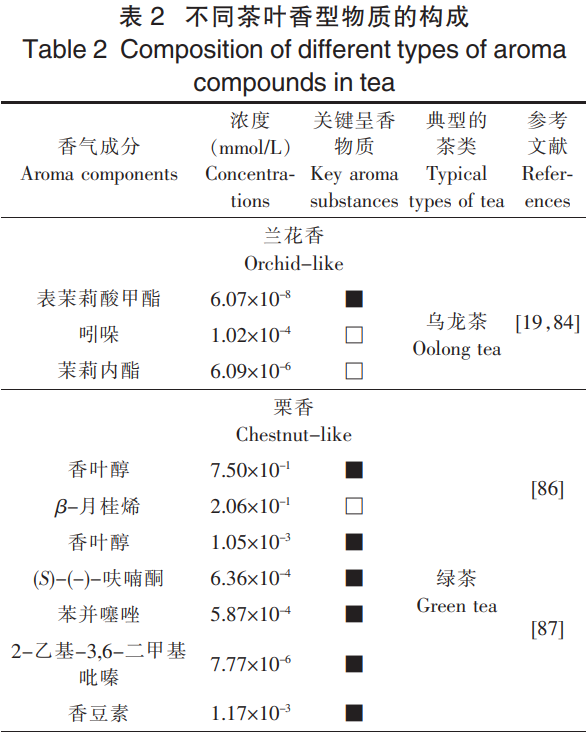

虽然通过GC-MS能够对香气物质进行定性和定量,但是想要探究其对茶叶呈香的贡献,则需通过计算OAV、FD因子、香气重组与缺失实验进行后续研究,表2总结了依据香气重组与缺失实验得出的典型茶叶香型的物质构成。

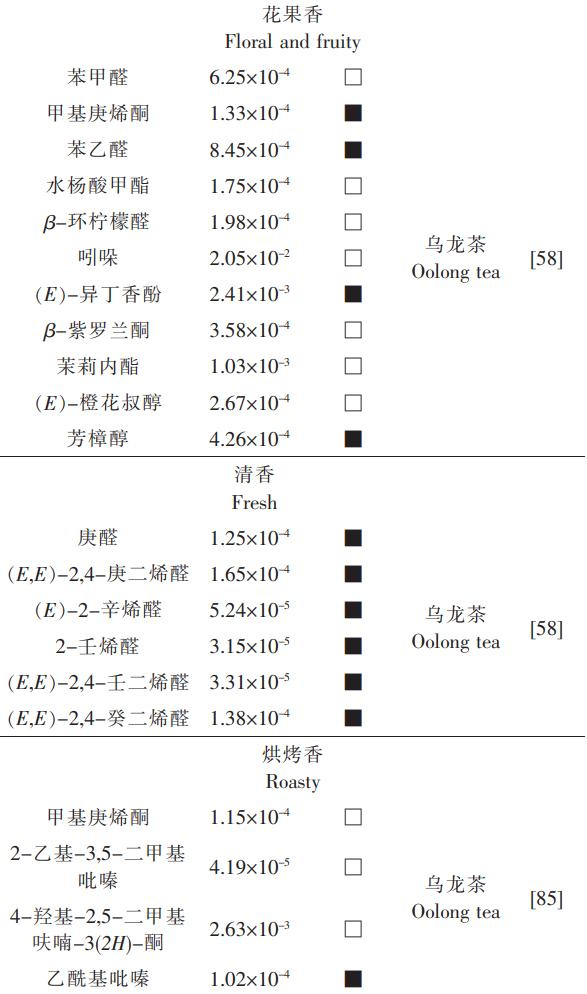

花果香是乌龙茶的特征香型,且乌龙茶的整体香气与花香呈现出强烈的相关性,通过香气重组和缺失实验发现:

(1)花香和果香的主要来源物质:苯甲醛、6-甲基-5-庚烯-2-酮、苯乙醛、水杨酸甲酯、β-环柠檬醛、吲哚、(E)-异丁香酚、β-紫罗兰酮、茉莉内酯、(E)-橙花叔醇和芳樟醇;

(2)清香的主要来源物质:庚醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E)-2-辛烯醛、2-壬烯醛、(E,E)-2,4-壬二烯醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛。其中甲基庚烯酮、芳樟醇、(Z)-呋喃芳樟醇氧化物、芳樟醇吡喃氧化物、苯乙醛、苯乙醇和(E)-异丁香酚为乌龙茶的特征香气成分。

铁观音是最具代表性的乌龙茶之一,“兰花香”是其特征香型。通过对安溪铁观音茶汤提取物逐级稀释并结合GC-O-MS分析发现,表茉莉酸甲酯、吲哚、(E)-异丁香酚、茉莉内酯具有强烈的兰花香,其中,表茉莉酸甲酯是茶汤兰花香的主要贡献物质。除铁观音外,武夷岩茶也是具一定代表性的乌龙茶,其烘烤香主要来源于甲基庚烯酮、2-乙基-3,5-二甲基吡嗪、4-羟基-2,5-二甲基呋喃-3(2H)-酮和乙酰吡嗪,并且乙酰吡嗪、苯乙酸、对甲酚、2,6-二乙基吡嗪、γ-己内酯、2-甲氧基苯酚、2-甲基丁酸甲酯和香草醛是大红袍中的关键呈香物质。

“栗香”主要是绿茶的特征香型,六安瓜片中栗香香型可能与香叶醇、β-月桂烯两种化合物有关。湄潭翠芽中形成栗香的关键香气化合物为香叶醇、(S)-(-)-呋喃酮、苯并噻唑、2-乙基-3,6-二甲基吡嗪和香豆素。

“木质香”主要存在于普洱茶中,α-松油醇、β-紫罗兰酮、植酮、α-紫罗兰酮、2,2,6-三甲基环己酮、2,5-二叔丁基-1,4-苯醌是其木质香的主要来源。此外,1-辛烯-3-酮、1-辛烯-3-醇、(E)-2-辛烯醛三种化合物是普洱茶中“青草香”的主要来源,而β-紫罗兰酮和芳樟醇则是“花香”的主要来源。

02香气物质的互作关系

茶叶中香气物质之间存在互作关系,但多种因素的影响促成了互作关系的复杂性,主要可以归纳为以下三点:

(1)部分香气化合物的香气类型随其浓度的变化而变化;(2)不同香味属性的气味贡献物质之间存在协同和掩蔽效应;(3)其他感官系统(味觉)对香气的影响。

阈值是对香气强度的定量表示,可以反映该化合物对香气的影响。茶叶中有大量的挥发性化合物,但仅只有部分OAV>1的香气物质才对茶叶呈香有一定的影响,低于香气阈值的挥发性物质被认为对茶叶呈香没有作用。OAV>1的挥发性物质被认为是茶叶中的主要香气贡献物质,这些香气化合物在不同浓度下所呈现的香型可能不同,导致同一香气化合物在不同茶叶中的香型不同。

例如,在龙井43所制成的绿茶中2-甲基丁醛含量为390 μg/kg,表现为咖啡味和草药味,但在巴渝特早所制成的绿茶中,该物质含量为5.78 μg/kg,表现为麦芽香;高浓度下的2-苯基乙醛具有刺激气味,但经稀释后在低浓度下则具有甜香和花香;吲哚在高浓度时表现为强烈的不愉快臭气,但在低浓度时呈花香;二甲硫醚在高浓度时被描述为“大蒜”或“烂鸡蛋”的异味,然而,在茶叶体系中该物质的含量较低,通常呈甜玉米香。

不同香气物质之间也存在互作关系。香叶醇是一种无色、油性液体,具有玫瑰花香,其在绿茶中含量较高且OAV>1,但绿茶中主要香型还是清香、栗香,可能是由于香气物质之间的掩蔽效应导致。乌龙茶的香气互作结果表明,具有清香属性的挥发性组分可以掩盖具花果香的香气组分,而具有花果香的香气组分可以与具有清香的香气组分协同作用。另外,作为黑茶陈香香型的关键香气物质之一的2-乙基呋喃被认为对甜香、花香的香气化合物具有一定的掩蔽作用。

香气互作的研究方法主要有阈值法、S曲线法、OAV法和σ-τ作图法,这些方法主要通过致香剂组合前后的阈值、OAV和香气强度值的变化来判断各种香气物质之间的相互作用水平。若重组体系的实际阈值与理论阈值的比值大于1,则为掩盖作用;若重组体系的实际阈值与理论阈值的比值小于1,则为协同或加成作用;若等于1,则无作用效果。

在龙井茶香气重组体系中分别添加3-甲基-2,4-壬二酮、2-异丁基-3-甲氧基吡嗪和糠基硫醇,根据S型曲线法验证发现上述物质的添加会导致原有溶液阈值的降低,其原因是这些香气物质与重组体系中的其他香气成分发生了协同或加成作用,增强了重组体系的挥发性能;此外,添加2-乙酰基-1-吡咯啉后,重组溶液的S型曲线发生右移(阈值增大),说明对重组溶液整体香气具有掩蔽作用。

在川红的香气物质互作的研究中,发现有12组香气物质表现出掩蔽作用:芳樟醇和水杨酸甲酯、氰醛、苯乙醛;水杨酸甲酯和苯甲醛、己醛、(E)-2-己烯醛、苯乙醛;苯甲醛和己醛、(E)-2-己烯醛、苯乙醛;己醛和(E)-2-己烯醛;(E)-2-己烯醛和苯乙醛。有3组表现出协同效应:芳樟醇和苯甲醛、己醛;己醛和苯乙醛。由此可见,这些主要香气成分之间的相互作用以掩蔽效应为主,这可能与化合物的结构有关,例如具有较长碳链结构的香气物质通常具有较高的挥发性,在两种物质之间容易形成新的化学键,从而提升了茶叶香气。此外,电子鼻测试结果显示,水杨酸甲酯的浓度升高对红茶花香也具有掩蔽作用。

茶叶香气物质中也存在很多同分异构体,如2-甲基丁醛和3-甲基丁醛,两者均在乌龙茶中检测到,但是研究发现两者混合物的阈值相较于单一化合物高,且具有咖啡和巧克力的宜人气味,这表明2-甲基丁醛和3-甲基丁醛在参与乌龙茶香气形成的过程中发挥了很强的协同效应。

味觉和嗅觉是相互交织的,食品中的挥发性化合物不仅参与了不同香气物质之间的相互作用,还对滋味有一定的影响,所以,香气-滋味的相互作用也是香气物质的复杂协同作用之一。因此有学者研究了茶叶中挥发性化合物对香气和口感的作用,例如在红茶茶汤中添加香叶醇和β-紫罗兰酮会增强甜味和茶汤整体滋味,并且对酸味也有所改善。在桂花绿茶中发现β-紫罗兰酮、香叶醇、芳樟醇和γ-癸内酯都能显著增加蔗糖溶液甜味的感知强度,这与挥发性香气化合物的香气属性密切相关,这些香气化合物基本上都具有花香、甜香的香气特征,从而促进与茶汤中非挥发性化合物的互相协同作用,导致滋味属性(如甜味)增强。

作者简介:

四川绵阳人,安徽农业大学茶学硕士研究生,研究方向为茶叶风味品质化学。邮箱: 1296500570@qq.com

通讯作者:

安徽农业大学教授,博士生导师,《中国茶叶加工》编委,主要从事茶叶品质(风味)化学研究,关注茶叶中特有色香味风味的物质基础、形成机理和调控技术。2021年获国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)资助,主持国家自然科学基金面上项目2项、青年项目(C类)1项,十四五国家重点研发计划项目课题,安徽省科技重大专项1项,省重点研发计划1项,安徽省自然科学基金2项,国家博士后基金面上基金1项,十四五国家重点研发计划子课题1项;参与重点研发以及省部级项目多项。2016年入选第二批(2016-2018)中国科协“青年人才托举工程”。2015年获中国茶叶学会青年科技奖,作为主要完成人获省部级科技进步一等奖2项、中国农业科学院科学技术成果奖杰出科技创新奖(5)、2023中国茶叶学会科技创新二等奖(2),2022-2024年全球前2%顶尖科学家“年度科学影响力”榜单,2022/2025年美国食品科技学会(Institute of Food Technologists, IFT)Tanner奖。近年来,在Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Trends in Food Science and Technology, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Food Research International,Food & Function等国内外知名期刊发表学术论文100余篇,SCI论文总被引用次数超过7600次,H指数49。受邀参与编著《Tea in Health and Disease Prevention》等英文专著5部,中文专著《茶树次生代谢》1部。受邀担任Applied Food Research (Elsevier) ?Editor, Journal of Agricultural and Food Chemistry Editorial Advisory Board,Turkish Journal of Agriculture and Forestry Editor,Horticulturae Editor,Molecules期刊的Topical Advisory Panel Member等81种国际刊物同行评阅专家。

基金项目:国家自然科学基金(32122079)

具体内容详见《中国茶叶加工》杂志,2025年第2期文章《茶叶香气成分研究进展》,页码:5-21,作者:李璐,温明椿,张海伟*,龙飘飘,秦春寅,赖国平,李雯,王泽楷,张梁*。

引用格式:李璐,温明椿,张海伟,等. 茶叶香气成分研究进展[J]. 中国茶叶加工, 2025(2): 5-21.