茶叶因其独特风味及诸多健康功效风靡世界,与可可、咖啡并称为当今世界的三大无酒精饮料。经不同的加工步骤,茶鲜叶中的次生代谢产物在其内源性酶、热或微生物的作用下能够发生一系列复杂的生化反应,赋予茶叶独特的风味品质(香气、滋味和颜色)。茶叶香气主要来源于挥发性物质,迄今为止,国内外研究学者已鉴定出茶叶中的挥发性化合物超700余种,由于大部分挥发性物质本身不具有香味,或者香气阈值很高,因此仅有少量的挥发性物质才是茶叶关键的香味物质基础。此外,茶叶中关键香气物质的种类和含量受到茶树品种、生产季节和加工工艺等因素的影响,使不同茶类呈现特征性的香气品质和独特的风味特征。随着分子感官科学研究方法和手段的完善,以及二维气相色谱等高通量检测技术的应用,茶叶中的关键香气贡献物质及其香气属性、香气阈值和互作机理进一步被阐明。

01茶叶中香气提取和检测分析的主要方法

1、茶叶中主要的香气提取方法

由于茶叶中香气化合物含量低、易挥发,在进行香气分析时,香气提取方法的选择显得尤为重要。目前应用于茶叶香气研究的提取富集方法主要包括同时蒸馏萃取法(Simultaneous distillation,SDE)、减压蒸馏萃取法(Vacuum distillation extraction,VDE)、超临界流体萃取法(Supercritical fluid extraction,SFE)、固相微萃取法(Solid-phase microextraction,SPME)、搅拌棒吸附萃取法(Stir bar sorptive extraction,SBSE)、溶剂辅助风味蒸发法(Solvent-assisted flavor evaporation,SAFE)等。

SDE是一种将蒸馏与溶剂萃取结合的技术,通过同时进行两个过程来高效提取茶叶中的挥发性成分。具有高效、产物纯度高、溶剂灵活等特点,此外,该方法还适用于对茶叶中微量挥发性成分的提取。目前,SDE也在茶叶香气提取中得到了广泛应用。VDE主要通过降低蒸馏装置内的压力,从而降低液体沸点,使香气化合物在较低温度下挥发,然后通过冷凝管对其实现蒸馏和萃取。与SDE不同的是,由于体系中压力的降低,茶叶中的氧化反应也随之减少。此外,还可以通过控制提取的压力和温度,从而选择性分离茶叶体系中某一类香气化合物,例如,VDE对于醛类、酚类和杂环类化合物的提取效果更好。SAFE用于在较低温度下提取挥发性化合物。溶剂在低温和高真空下的快速蒸发,从而蒸发目标香气化合物并去除非挥发性化合物。利用溶剂在低温和高真空条件下的迅速汽化,辅助目标香气物质蒸发,去除难挥发物质,使其表现出样品原有的香气特征。与VDE类似,在减压条件下可以有效保护样品中的挥发性香气成分不受破坏,减少氧化,除去杂质。

SFE是一种利用超临界流体的独特性质来实现高效的分离和提取的方法。目前常用的超临界流体为CO2,在这种状态下,流体同时具有气体和液体的特点,既可以像液体一样作为溶剂,同时又像气体一样具有高扩散性。该方法具有环境友好、产物纯度高、可调性强等特点。

SPME是一种选择性强、灵敏度高、快速、操作简便的新型挥发物萃取技术,其检测效果受样品用量、萃取头、萃取温度及时间、解析时间等因素影响,具有操作时间较短、所需样品数量较少、可收集样品中绝大部分的香气组分等优点。

SBSE是一种源自SPME的环境友好的提取技术,由于其良好的重复性以及低检测限而引起越来越多对茶叶香气分析的关注,其优点是简便易操作、萃取效率高、溶剂用量少等,该方法也适用于样本中痕量有机物的分析。

2、茶叶中香气的分析检测方法

目前常用于茶叶中挥发性香气物质检测的方法主要包括气相色谱-质谱联用法(Gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)、气相色谱-嗅闻(Gas chromatography-olfactometry,GC-O)、全二维气相色谱?(Comprehensive two-dimensional gas chromatography,GC×GC)、电子鼻(Electronic nose,E-nose)等。

GC-MS是将气相色谱与质谱结合的一种分析方法,主要用于分离和鉴定复杂样品中的化合物,是食品风味研究领域中最为广泛的检测手段之一。该方法具有高分辨、高灵敏度、准确定性定量等优点,目前应用于鲜叶原料、加工工艺、不同茶树品种等方面的茶叶香气差异研究。

大量风味研究表明,食品中许多关键呈香物质虽然浓度极低,但其对整体香气具有较强贡献度的主要原因是其低气味阈值。常规检测方法可能无法真实反映样本的整体香气特征,因此开发了GC-O嗅闻技术,其主要工作流程为在色谱柱出口处连接嗅闻端口,由经过训练的专业人员实时嗅闻并记录色谱流出组分的气味特征。该方法通常结合GC-MS使用,用于分析茶叶中的特征香气成分。

GC×GC是由两根独立的色谱柱串联起来的,da大提升了色谱分离能力。尤其是对于一些同分异构体,使用常规的GC-MS很难将其分开,但是通过GC×GC-MS可以将其分离开。其工作原理是样品进样后先通过一维色谱柱(1D Column),对样品中的组分进行初步分离,然后通过采集器将收集到的组分进行二次分离,二维色谱柱(2D Column)通常为极性或高极性柱,与一维色谱柱正交,da大提高其分离能力。

电子鼻是一种模仿生物嗅觉并识别判断物质种类的电子系统。电子鼻技术通过采集样品挥发性成分如醇类、酮类、醛类、酯类、酸类、烷类、烃类、环氧类、含氮及硫化合物等信息来判断样品的品质。电子鼻作为新型的智能仿生传感器,在医学、海鲜、茶叶等不同领域有着不同的研究。通过GC-MS分析得出的含量高的成分未必是茶叶香气的主要影响因素,相反,含量低的成分很可能是茶叶香气的关键因素。而电子鼻技术可以利用挥发性物质判断茶叶主要的香气成分,也可以综合测定茶叶固有的香气组分。

3、香气评价指标

虽然目前在茶叶中检测到的香气化合物已经超过700余种,但是在茶叶风味中起重要作用的化合物仅占一小部分。要探究某一挥发性香气化合物对茶叶呈香是否有贡献,要通过香气评价指标来进行评估。

气味活度值(Odor activity values, OAV)是香气化合物的浓度与阈值的比值,可用于评价单一化合物对整体香气的贡献作用。OAV≥1的物质对整体气味有贡献,且OAV值越大表明该化合物在整体风味中的贡献越大,而OAV<1的化合物,则对样品整体香气无贡献。

香气稀释(Flavor dilution, FD)因子通常结合GC-O使用,其数值表示某一香气化合物能够被嗅觉检测到的最小稀释倍数。FD值越高,表明该香气化合物具有较强的香气贡献度,一般来说,FD≥32的香气化合物可被视为潜在的特征香气化合物。反之,则对整体香气贡献较小。

02六大茶类中关键香气物质

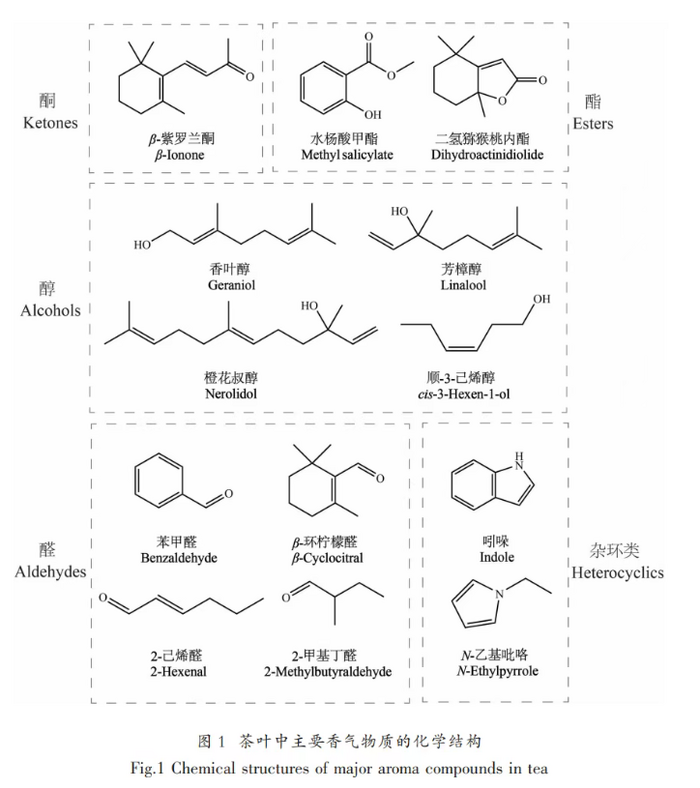

人们所感知到茶叶香气是不同种类、浓度的香气化合物相互组合作用于嗅觉神经之后的综合表现。根据不同的加工技术,茶叶通常分为六大类,即绿茶(不发酵)、黄茶和白茶(轻发酵)、青茶(乌龙茶)(半发酵)、红茶(全发酵)以及黑茶(后发酵)。前期研究表明,不同茶类的香气化合物的类别和含量差异较大,从而形成了所谓的“类别特征香”,如白茶的毫香、花香和陈香,黄茶的清香、甜香和锅巴香,绿茶的清香、栗香和花香,乌龙茶的焦糖香、焙火香和花果香,红茶的果香、花香和甜香,黑茶的陈香和木香。研究发现酮类的β-紫罗兰酮,醇类的芳樟醇、香叶醇、顺-3-己烯醇、橙花叔醇,醛类的β-环柠檬醛、苯甲醛、2-甲基丁醛、2-己烯醛,酯类的水杨酸甲酯、二氢猕猴桃内酯,N,O-杂环化合物的吲哚、N-甲基吡咯,是茶叶中最常见的关键香气化合物,这些物质的化学结构如图1所示。

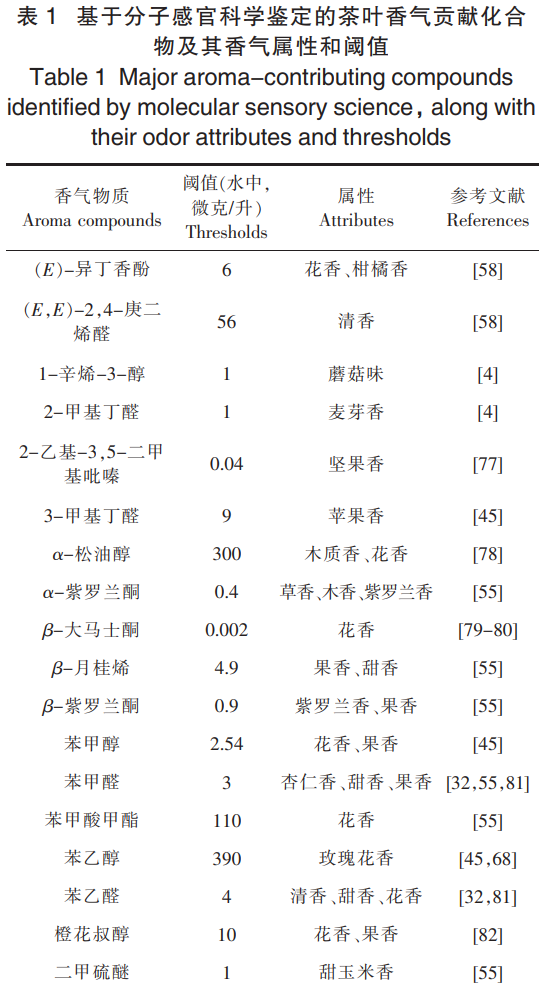

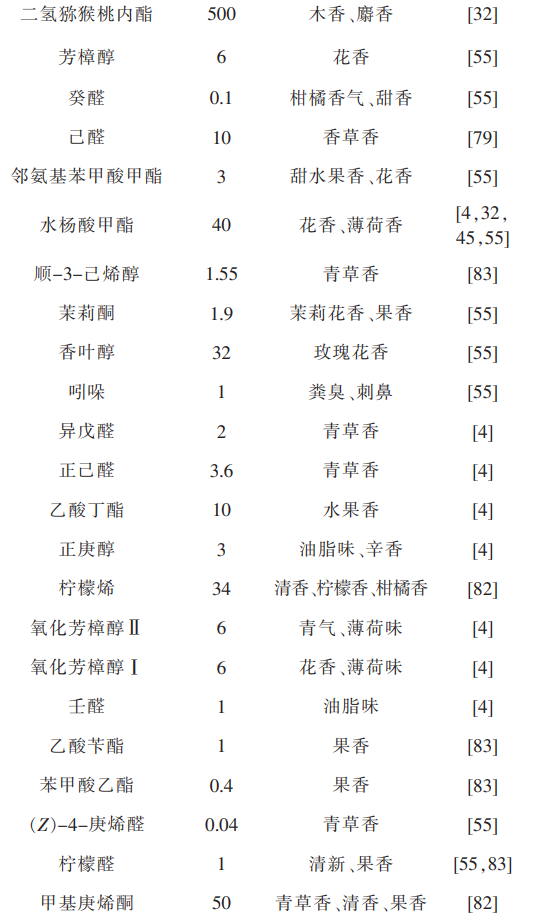

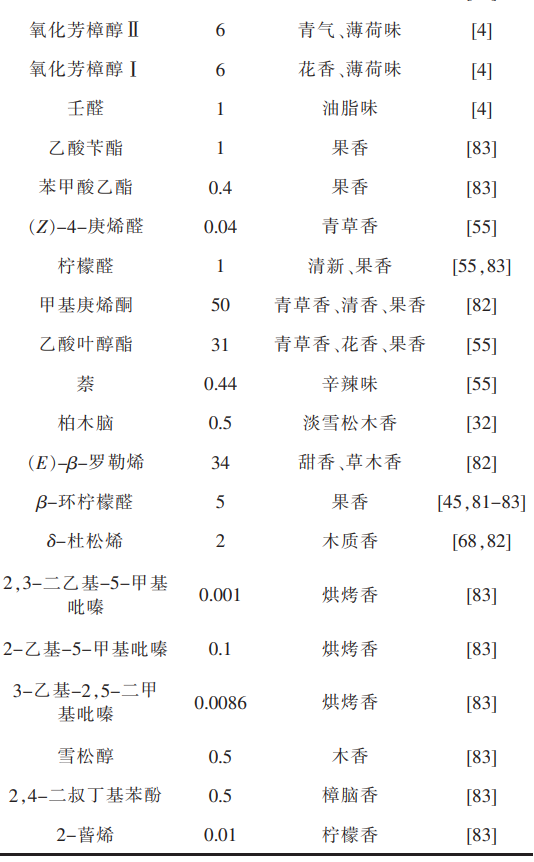

分子感官科学是食品风味化学、分析化学、感官科学等多学科交叉,且更为系统和深入的科学研究手段,其核心内容是在分子水平上定性、定量和描述风味,精确构建食品的风味重组物,该重组物是指将最为重要的风味化合物以精确的浓度添加重组来构建与原样品几乎相同的风味。目前,茶叶关键香气物质的探究主要依赖GC-O,该方法将GC的分离能力和人类嗅觉的灵敏性相结合,可鉴定出不同香气活性成分的香气特征及香气强度。随后,通过计算OAV,可确定不同香气活性成分对整体香气的贡献。在茶叶感官审评过程中,只有关键香气物质会直接影响感官评价,这些香气化合物绝大多数达到了香气阈值,而二氢猕猴桃内酯、柠檬烯等含量较高且分布广泛的挥发性物质,由于阈值较高(二氢猕猴桃内酯和柠檬烯阈值分别为500和34 μg/L)致使OAV<1,所以对茶叶香气贡献较小。表1总结了基于分子感官科学鉴定出的茶叶香气主要贡献化合物、香气阈值及香气属性。这些主要香气化合物构成了不同茶类的不同香气特征,因此,分不同茶类讨论不同香气物质的种类、浓度、香气属性和阈值对研究茶叶的香气十分重要。

1、绿茶中关键香气物质

绿茶是我国六大茶类中产量最高的茶类,且种类繁多,以烘青绿茶和炒青绿茶为主,烘青绿茶中植醇、己醛、壬醛、1-辛烯-3-醇、辛醛和β-紫罗兰酮被认为是关键香气活性成分(OAV>1)。龙井绿茶作为典型的炒青绿茶,其中二甲硫醚、甲硫醇、(E,E)-2,4-庚二烯醛、1-己烯-3-酮和4-巯基-4-甲基-2-戊酮为关键香气物质,且上述香气物质重组后也能成功模拟龙井绿茶的真实香气。

绿茶的香气以“栗香”“清香”为主。研究发现绿茶“栗香”的8种关键呈香物质为乙基苯、庚醛、苯甲醛、2-戊基呋喃、(E,E)-3,5-辛二烯-2-酮、芳樟醇、(Z)-己酸-3-己烯酯和β-紫罗兰酮。此外,借助搅拌棒吸附萃取-气相色谱-质谱联用技术(SBSE-GC-MS),在“清香”绿茶中共鉴定出151种挥发性香气化合物,其中44种挥发性化合物的OAV大于1,且这些主要的特征香气化合物可成功模拟“清香”绿茶的香气品质。

2、红茶中关键香气物质

红茶属于全发酵茶,其香气特征主要有果香、花香、甜香及蜜香。溯其根源,类胡萝卜素氧化降解生成的β-紫罗兰酮和大马士酮是红茶香气的重要组成部分,而由糖苷水解得到的香叶醇对其香气贡献度最高。此外,研究发现苯甲醇、芳樟醇、己醛、辛醛、壬醛、癸醛(OAVs>10)对红茶的香气也有显著贡献。由于这些挥发性化合物在茶叶中比例不同,导致不同产地红茶具有不同的香型,祁红具有“花香”和“甜香”,宜红具有“草药香”,英红具有“草药香”“木质香”和“果香”,滇红具有“果香”和“木质香”,川红具有“花香”。

王秋霜等对不同产地红茶的关键香气代谢物进行了研究,发现不同产地红茶均表现出甜香,但不同的是,台湾红茶具有蜜香、薄荷香,广东红茶表现出浓郁的杏仁香,GC-MS结果显示苯乙醛为标志性香气代谢物。除此之外,目前也有大量的研究聚焦于世界三大高香红茶的差异性香气物质,大吉岭红茶、祁门红茶和锡兰红茶三种红茶共有的重要香气物质有3-甲基丁醛、芳樟醇、香叶醇、β-紫罗兰酮和(Z)-茉莉酮;进一步实验表明,大吉岭红茶的关键香气成分为2-甲基丁醛、芳樟醇、水杨酸甲酯和β-环柠檬醛;祁门红茶的关键香气成分为3-甲基丁醛、己醛、β-月桂烯和水杨酸甲酯;锡兰红茶的关键香气成分为β-紫罗兰酮、芳樟醇、2-甲基丁醛和水杨醛。

3、白茶中关键香气物质

白茶作为六大茶类中加工工艺最简单的一类茶,其香气主要在萎凋和干燥工艺中形成,一般会形成甜香和花香香型,其中主要挥发性化合物有己醛、(E)-2-己烯醛、苯甲醛、苯乙醛、(E)-香叶醇、苯乙醇、芳樟醇、芳樟醇氧化物、苯甲醇、壬醛、戊醛、1-戊烯-3-醇、1-戊醇、(E)-3-己烯醇、庚醛、2-戊基呋喃、β-紫罗兰酮及水杨酸甲酯等。此外,通过FD因子和OAV分析发现二甲硫醚、2-甲基丁醛、1-戊烯-3-酮、己醛、(Z)-4-庚烯醛、β-月桂烯、芳樟醇、香叶醇和β-紫罗兰酮是白茶关键香气活性物质。

虽然白茶加工工艺简单,但由于其原料品种的差异,会导致白茶形成不同的特征香气,例如白毫银针的“毫香”、白牡丹的“花香”、贡眉寿眉的“药香”。研究表明,在白毫银针和白牡丹中主要香气贡献化合物是香叶醇和芳樟醇,在贡眉和寿眉中影响香气的主要化合物是苯乙醇和苯乙醛。随着原料嫩度的增加,总体的香气强度和检测到的香气化合物总量也增加。

此外,贮藏年份对白茶香气也有重要影响,雪松醇、芳樟醇氧化物、水杨酸甲酯、β-大马士酮和茉莉酮被认为是关键差异风味化合物。其中,雪松醇、水杨酸甲酯、芳樟醇及其氧化物含量随着贮存时间的延长而降低,β-大马士酮的含量则随着贮存时间的延长而增加。

4、青茶中关键香气物质

青茶又称为乌龙茶,我国乌龙茶按照产地主要分四类:闽南、闽北、广东和台湾乌龙茶。“绿叶红镶边”是乌龙茶主要外观品质特征,并普遍具有明显花香。相关研究均发现吲哚广泛参与了乌龙茶中花香和甜香的形成,该物质在水中的阈值为1 μg/L。吲哚是由吲哚-3-甘油磷酸(邻an基苯甲酸衍生物)在吲哚-3-甘油磷酸裂解酶的作用下形成,在乌龙茶的加工过程中,持续的机械损伤增强了CsTSB 2的表达水平,从而有助于吲哚的积累。

除了吲哚之外,苯甲醇、吲哚、番红花醛、芳樟醇氧化物、β-紫罗兰酮和棕榈酸甲酯对乌龙茶香气的贡献最大。

作为闽南乌龙茶中最具代表性的?“清香型”铁观音,“清香”是其香气的基础,而“花香”和“果香”是其香气特征,其特征香气成分为对花香、果香有贡献的苯甲醛、6-甲基-5-庚烯-2-酮、苯乙醛、水杨酸甲酯、β-环柠檬醛、吲哚、(E)-异丁香酚、β-紫罗兰酮、茉莉内酯、(E)-橙花叔醇、芳樟醇,以及对清香有贡献的庚醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E)-2-辛烯醛、2-壬烯醛、(E,E)-2,4-壬二烯醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛。而“浓香型”铁观音中的吲哚、茉莉内酯、乙酸叶醇酯等花香型香气化合物大量降低,大量生成具有烘焙甜香的呋喃、吡嗪等杂环类化合物。

闽北乌龙茶以武夷岩茶为主,因其发酵和焙火程度较高,成品茶大多呈现焙火香,然而随着贮藏时间的延长,武夷岩茶中的花香显露,例如芳樟醇、水杨酸甲酯的含量随着武夷岩茶的贮藏时间的延长而上升。广东乌龙茶的主要产区在粤东,以凤凰单丛和岭头单丛较为著名,在凤凰单丛的加工过程中,具有花果香属性的香气化合物如吲哚、β-紫罗兰酮、α-法尼烯的含量上升,而吲哚、霍三烯醇和茉莉内酯被认为是凤凰单丛中的关键香气化合物。另有研究表明,与闽南乌龙茶相比,霍三烯醇和水杨酸甲酯是凤凰单丛的特征香气成分。我国台湾地区四面环海且具有高山地形,十分适宜茶树栽培,包种茶、东方美人、冻顶乌龙等都产自台湾。包种茶作为轻发酵的乌龙茶,其香气清新,花果香浓郁,罗勒烯、顺式茉莉酮和α-法尼烯在高等级的包种茶中含量较高。

5、黄茶中关键香气物质

黄茶是我国六大茶类中较为独特的一类。黄芽茶主要以“清甜香、嫩香”为主,苯乙醛为其主要特征香气成分,此外,杜松烯、月桂烯和香叶醇与甜香属性密切相关。

黄小茶以“清香、甜香”为主,己酸乙酯、苯甲醇、香叶醇、苯乙醇、柠檬醛、橙花醛和月桂烯为其主要特征香气成分;而黄大茶则以“锅巴香”为主,具有烘烤香的N-甲基-2-吡咯甲醛、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪和2,3-二乙基-5-甲基吡嗪为其主要特征香气成分。

闷黄作为黄茶的特征加工工序,会促进黄茶甜香的产生,其中芳樟醇和柠檬烯在甜香中占优势,而苯甲醛则在清香中贡献较大。由于湿热作用,许多氨基酸会脱羧产生醛类物质,例如苯乙醛就是由于苯丙氨酸脱羧产生,随着闷黄程度的加深,苯乙醛的含量显著提升。然而,庚醛、正己醛含量在一定的闷黄条件下会达到高峰,过度闷黄会使其含量降低。此外,一些具有“木质香”“干果香”属性的香气物质的含量(如二氢猕猴桃内酯)会随着闷黄程度的加深而降低。

6、黑茶中关键香气物质

黑茶主要产自我国四川、湖南和云南等省份,采用杀青、揉捻、渥堆、干燥工艺制成,其中渥堆为关键工艺。由于其复杂的微生物作用,黑茶大多呈现出“陈香”“木质香”,此外,茯砖茶中富含丰富的冠突散囊菌(俗称“金花”),其成品茶呈现出独特的“菌花香”。

大量研究发现甲氧基苯类化合物(如1,2,3-三甲氧基苯、1,2,4-三甲氧基苯、4-乙基-1,2-二甲氧基苯等)是黑茶“陈香”关键物质。在四川黑茶中, (E,E)-2,4-庚二烯醛、芳樟醇、香叶基丙酮、α-紫罗兰酮和1-辛烯-3-醇对其特征香气的形成贡献较大;茯砖茶在加工过程时形成的芳樟醇、苯乙酮、水杨酸甲酯、雪松醇等构成了茯砖茶“菌香”“花香”“木质香”的基础;普洱熟茶中萘、2-甲基萘、1-己醇、庚醛、(Z)-4-庚烯醛和2-壬烯醛具有更高的OAVs,其中,萘和2-甲基萘在黑茶中表现出木质和辛辣的香气;1-己醇和庚醛具有花果香的香型;(Z)-4-庚烯醛具有类似蘑菇和脂肪的香气。

作者简介:

四川绵阳人,安徽农业大学茶学硕士研究生,研究方向为茶叶风味品质化学。邮箱: 1296500570@qq.com

通讯作者:

安徽农业大学教授,博士生导师,《中国茶叶加工》编委,主要从事茶叶品质(风味)化学研究,关注茶叶中特有色香味风味的物质基础、形成机理和调控技术。2021年获国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)资助,主持国家自然科学基金面上项目2项、青年项目(C类)1项,十四五国家重点研发计划项目课题,安徽省科技重大专项1项,省重点研发计划1项,安徽省自然科学基金2项,国家博士后基金面上基金1项,十四五国家重点研发计划子课题1项;参与重点研发以及省部级项目多项。2016年入选第二批(2016-2018)中国科协“青年人才托举工程”。2015年获中国茶叶学会青年科技奖,作为主要完成人获省部级科技进步一等奖2项、中国农业科学院科学技术成果奖杰出科技创新奖(5)、2023中国茶叶学会科技创新二等奖(2),2022-2024年全球前2%顶尖科学家“年度科学影响力”榜单,2022/2025年美国食品科技学会(Institute of Food Technologists, IFT)Tanner奖。近年来,在Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Trends in Food Science and Technology, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Food Research International,Food & Function等国内外知名期刊发表学术论文100余篇,SCI论文总被引用次数超过7600次,H指数49。受邀参与编著《Tea in Health and Disease Prevention》等英文专著5部,中文专著《茶树次生代谢》1部。受邀担任Applied Food Research (Elsevier) ?Editor, Journal of Agricultural and Food Chemistry Editorial Advisory Board,Turkish Journal of Agriculture and Forestry Editor,Horticulturae Editor,Molecules期刊的Topical Advisory Panel Member等81种国际刊物同行评阅专家。

基金项目:国家自然科学基金(32122079)

具体内容详见《中国茶叶加工》杂志,2025年第2期文章《茶叶香气成分研究进展》,页码:5-21,作者:李璐,温明椿,张海伟*,龙飘飘,秦春寅,赖国平,李雯,王泽楷,张梁*。

引用格式:李璐, 温明椿, 张海伟*, 等. 茶叶香气成分研究进展[J]. 中国茶叶加工, 2025(2): 5-21.