导读:喝乌龙茶时,细心的茶客会发现茶叶中常常带有少量茶梗。

这些看似不起眼的“枝条”,其实是塑造乌龙茶独特香气的关键角色。

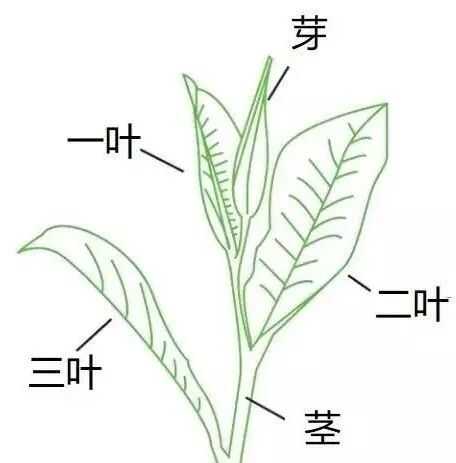

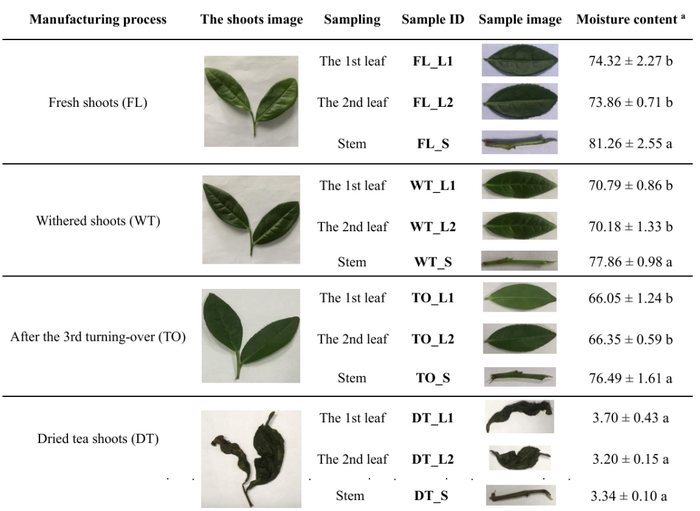

茶叶采摘部位

近期,福建农林大学的研究团队在《FoodChemistry》发表的论文表明,茶梗(茎)并非茶叶加工中的废料,而是富含特殊香气物质的“宝藏”,其在乌龙茶香气形成中的作用超乎想象。

主要结论

茶梗(茎)为花果香气的稳定储存部位,叶片在机械损伤下诱导萜类合成,两者互补形成综合香气。

干燥工艺可以减少青草味,保留花果香,而美拉德反应增强了香气复杂性。

在乌龙茶加工中保留茶梗(茎)可以提升香气复杂度。

研究结果01茶梗:被低估的“香气仓库”

在传统认知中,茶梗常被视为影响茶叶外观的杂质。

但福建农林大学团队的研究发现,茶梗是乌龙茶香气的重要贡献者。

通过对铁观音加工过程的全程追踪,科研人员用GC-MS等技术检测到,茶梗中富集了大量花果香型挥发性化合物:

大马酮、β-紫罗兰酮、芳樟醇等香气物质在茶梗中的含量显著高于叶片。

这些物质赋予茶叶迷人的花香与果香,而它们在茶梗中的稳定存在,为乌龙茶的香气奠定了基础。

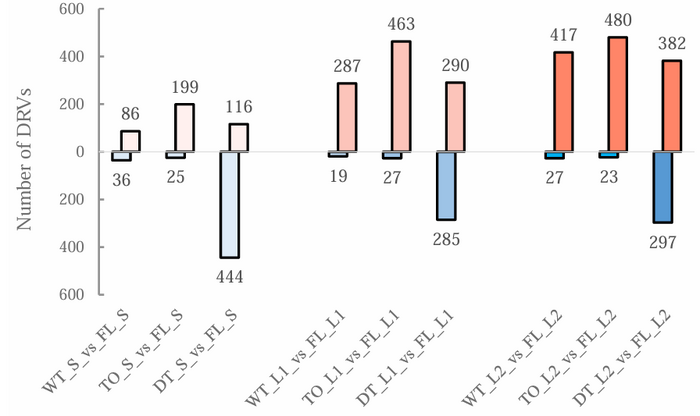

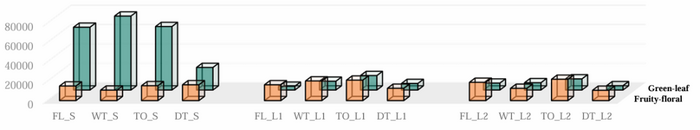

图1加工中显著增加(红)和显著减少(蓝)的挥发性成分数量

更有趣的是,茶梗中的香气物质呈现“双重特性”:

一方面,它保留了较多的青叶气味物质(如3-己烯醇),这些物质在加工初期为茶叶提供清新感;

另一方面,其含有的萜类化合物(如芳樟醇)在加工后期成为花果香的核心成分。

这种特点,让茶梗成为平衡茶叶香气的关键。

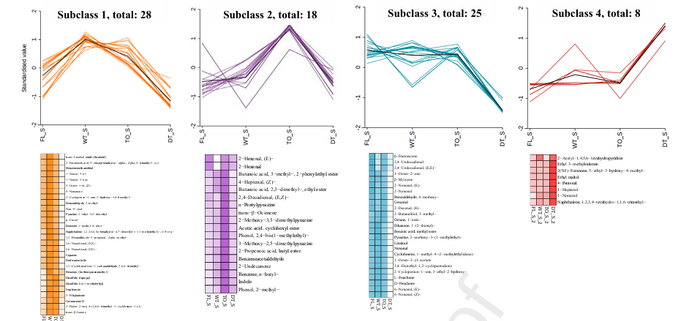

图2加工过程中茶梗挥发性成分的变化规律

02茶梗与叶片:香气的“黄金搭档”

乌龙茶的香气讲究“层次丰富”,而茶梗与叶片的协同作用正是奥秘所在。

研究发现,叶片中主要积累橙花叔醇、α-法尼烯等萜类物质,这些物质在摇青过程中因机械损伤被大量诱导生成,贡献了茶叶的“高锐香气”。

而茶梗则像一个“香气储存器”,预先储存了大马酮等核心芳香物质,在加工中缓慢释放,形成香气的“基底”。

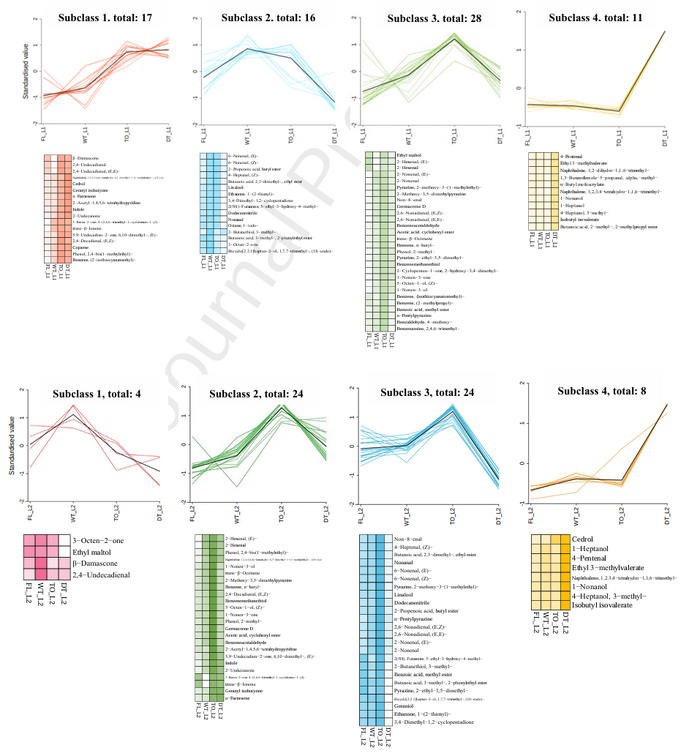

图3加工过程中一叶和二叶挥发性成分的变化规律

这种互补性在数据中尤为明显:

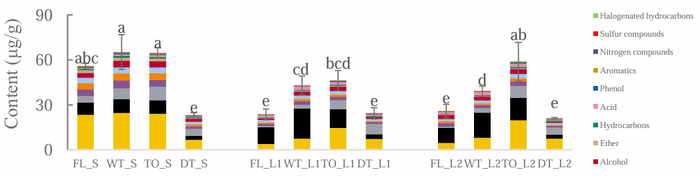

加工初期,茶梗中的挥发性成分含量(55.86-65.25μg/g)显著高于叶片(23.61-58.85μg/g);

干燥后,虽然茶梗中的挥发性成分含量因热效应降至23.17μg/g,但其中花果香气物质保留率更高,与叶片的香气成分形成完美融合。

可以说,没有茶梗的参与,乌龙茶的香气会失去重要的“厚度”与“层次感”。

图4加工过程中茶梗、一叶和二叶挥发性成分含量的变化

03加工中的“香气魔法”:茶梗的蜕变

乌龙茶的独特香气离不开复杂的加工工艺,而茶梗在这一过程中经历了奇妙的“香气蜕变”。

晒青与摇青阶段,茶梗中的水分缓慢流失(从81.26%降至71.49%),这种脱水应激促使苯丙氨酸等氨基酸转化为苯乙醛等芳香物质,增强花香。

图5加工过程中一叶、二叶和茶梗的状态及含水量

而关键的杀青(330-350℃)与干燥工序(90-110℃)则像一把“香气雕刻刀”:

一方面,高温降解了茶梗中过多的青叶气味物质,避免茶汤出现“青草味”;

另一方面,却巧妙保留了大马酮等核心花果香气。

图6加工中青草味(绿)物质减少,花果香(红)物质增加

更令人称奇的是,高温还会引发茶梗中的美拉德反应,生成5-乙基-3-羟基-4-甲基-2(5H)-呋喃酮等物质。

这些化合物为茶叶增添了焦糖与甜润的气息,让香气更具“成熟感”。

可以说,茶梗在加工中的变化,是乌龙茶“绿叶红镶边,七泡有余香”的重要成因。

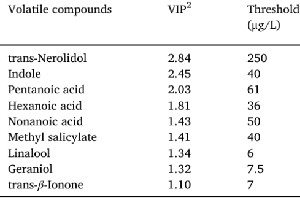

04科学佐证:茶梗的“香气贡献度”

为量化茶梗的香气贡献,研究团队通过气味活性值(OAV)分析发现:

茶梗中的大马酮(OAV达3524.53)、β-紫罗兰酮(OAV1775.54)等物质,其香气强度远超嗅觉阈值,是形成乌龙茶“韵味”的关键。

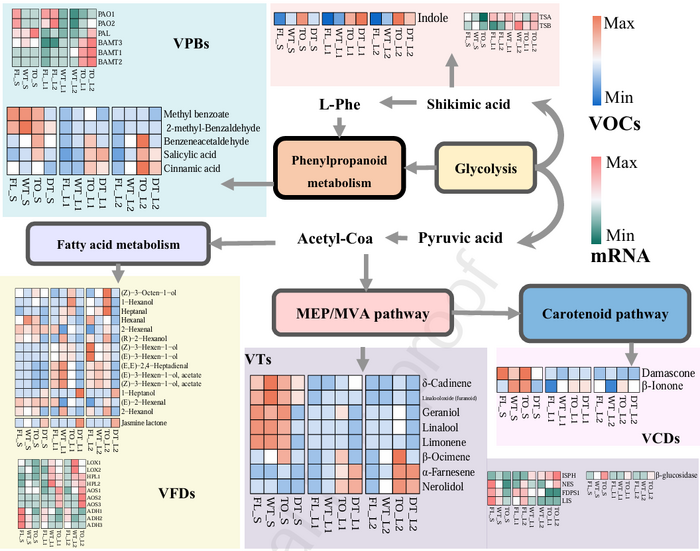

转录组分析还揭示,茶梗中特有的14条代谢通路(如萜类骨架合成、苯丙烷代谢)被显著激活,这些通路直接调控香气物质的合成与释放。

图7加工中茶叶不同部位的代谢网络

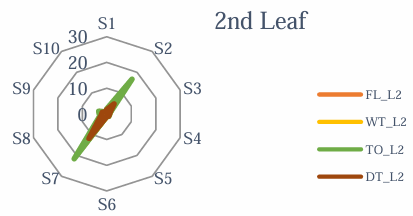

值得一提的是,电子鼻检测显示,保留茶梗的茶叶在摇青后香气强度达到峰值,

其传感器对萜类和含氮化合物的响应显著高于无梗茶叶,这从客观层面证明了茶梗对香气浓度的提升作用。

图8电子鼻检测加工中的茶梗、一叶和二叶

结语

乌龙茶带茶梗的做法,本质上是古人对茶叶香气规律的智慧总结。

从科学角度看,茶梗不仅是香气物质的“储备库”,更是加工过程中香气转化的“反应器”。

保留适量茶梗,既能通过其独特的物质基础丰富香气层次,又能在加工中与叶片形成协同效应,最终成就乌龙茶“香高而持久,味醇而回甘”的品质特征。

来源:新国茶研究室,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除