在茶行业深耕二十余年,邓增永博士始终以学者的敏锐与企业家的洞见,探索着茶产业的创新路径。作为中国茶行业“小产区”理论与实践的首倡者,他提出的小产区概念拓展了中国茶叶品牌化的路径选择,而对茶空间的深度思考则为茶文化消费开辟了新场景。值此茶香氤氲之际,《现代商业银行·财富生活》与邓增永博士展开对话,探寻茶产业背后的财富逻辑与生活智慧。

本期嘉宾:邓增永,北京天下名山茶业有限公司董事长,中国茶行业“小产区”理论与实践首倡者,中国首份《茶业创新白皮书》主笔人、参与撰写《2024中国茶产业观察报告》;拥有食品科学学士与管理学博士学位,二十余年茶行业经验,具备大型茶叶企业营销与综合管理能力,曾任多家大型茶企中高层管理职位,打造多个经典案例,在茶行业理论构建与全产业链实践领域具有深厚影响力。

小产区:重新定义茶叶价值坐标系

《现代商业银行·财富生活》:作为小产区概念的提出者,您如何看待这一理念对茶行业的意义?能否谈谈其诞生的行业背景?

邓增永:中国茶行业长期面临“有品类无品牌”“有产地无标准”的困境。2011年我在规划企业战略时发现,消费者对茶叶品质的判断往往陷入混乱——通常说的“十大名茶”并无标准版本,含混不清但又被争得面红耳赤;古树、纯料等概念泛滥,但缺乏科学的价值锚点。小产区的提出,本质是建立一套基于“产地价值”的品质标准:它要求一个产区必须同时满足品质卓著、风格独特、规模稳定三个关键条件,既是对消费者“如何选好茶”的指引,也是对产业“如何做好茶”的规范。建立在小产区标准基础之上的综合价值,成为产区品牌价值的基础。

比如祁门红茶的关键产区,早在二十世纪三十年代就被吴觉农先生等茶界先驱论证过品质优势,但长期缺乏系统化的价值表达。小产区理论将这种天然优势转化为可感知的消费价值,让“祁红为什么好”有了从土壤、气候到工艺的完整逻辑链。这有利于让茶农、企业、消费者形成价值共识,提升产区品牌认知,是产业走向成熟的标志。

《现代商业银行·财富生活》:小产区的“小”是地理范围的狭小,还是品质精度的界定?能否以具体案例说明小产区的关键价值?

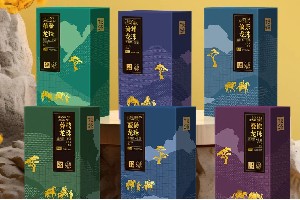

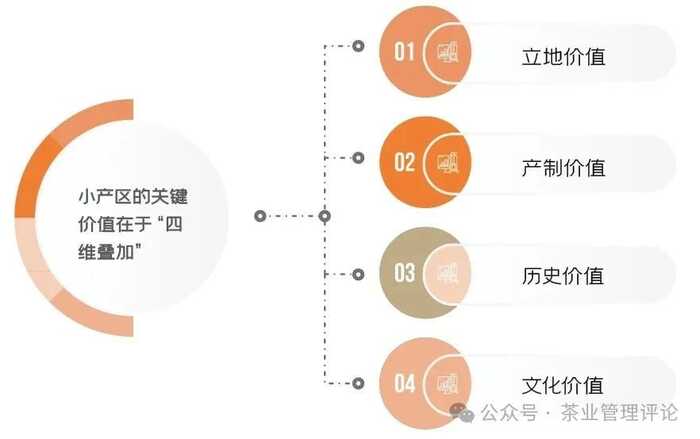

邓增永:“小”不是绝对的地理概念,而是“精致产区”的代名词。以武夷岩茶为例,武夷山风景名胜区不过70平方公里,却因“三坑两涧”独特的微生境,形成了“岩骨花香”的标志性风格,这是立地价值的典型体现。小产区的关键价值在于“四维叠加”:

一是立地价值:如易武小产区的低纬度高海拔,造就了茶叶的“柔滑甜润”;祁门主要产区的红黄壤与漫射光,形成了祁红独有的“祁门香”。这些自然条件是小产区的“先天基因”。

二是产制价值:小产区往往承载着非遗级的传统工艺,如西湖龙井炒制的“十大手法”、祁门红茶繁复的“精制工艺”,这些工艺是产区风格的“后天雕琢”。

三是历史价值:知名茶叶小产区通常都具有悠久的制茶历史,都有值得叙说的传奇过往,融入了产区基因,成为茶叶价值组成部分。

四是文化价值:这不仅包括小产区的茶文化价值,还包括当地的文化价值。

《现代商业银行·财富生活》:小产区的结构划分有哪些模式?对消费者和投资者而言,如何通过结构差异判断价值?

邓增永:小产区结构大致分为两类:垂直分层型(如西湖龙井的一级、二级保护区)和水平微产区型(如易武的七村八寨)。前者强调品质梯度,后者注重风格多样。

以祁门红茶为例,历史文献记载的“鄱江流域核心产区”与“长江流域次级产区”,本质是垂直分层———核心区茶叶因土壤有机质含量高、昼夜温差大,山形地势形成的生态环境有利于出产优质茶品。而在易武,麻黑、落水洞等微产区虽同属易武小产区,却因海拔、植被的细微差异,形成各具特色但相互并列的风味矩阵,为消费者提供了多样选择。

对于普洱茶投资者而言,垂直分层型产区的中心区具有“标杆价值”,适合长期收藏;水平微产区型则需关注“风格稀缺性”,如易武的一些小微产区的茶品各有其拥趸,在普洱茶市场始终供不应求。

茶空间:从“卖茶叶”到“卖生活”的场景革命

《现代商业银行·财富生活》:您曾提出茶空间是“茶文化的物理载体”,能否解读下茶空间在当下消费环境中的独特价值?

邓增永:茶空间的兴起,本质是消费升级的产物。当茶叶从“柴米油盐”转向“琴棋书画”,消费者需要的不仅是产品,更是“第三生活空间”——它既不同于商务咖啡的效率导向,也不同于传统茶馆的仪式感,而是兼容了社交、体验、学习的复合场景。

比如北京海淀的万柳茶院,将小产区茶的品鉴与茶器美学、文人茶席结合,让消费者感受中国茶的精彩;组织节气茶会,融品鉴体验与交流分享于一体;组织读书会,让茶院成为学习与社交的所在。这种场景化体验,让茶叶从“农产品”升维为“生活方式提案”。

《现代商业银行·财富生活》:打造成功的茶空间,需要平衡哪些关键要素?如何避免陷入“空间漂亮但不盈利”的困境?

邓增永:这可以从茶空间经营的“三度法则”来回答:专业深度、商业适度、情感温度。首先,专业深度。相对于以往大量茶空间中只是以茶为名的空间这一状况,当前的茶空间日益向茶的专业空间演化,强调能喝到好茶,能传播茶知识,能体验茶文化,茶从顶层设计开始就与空间融为一体,专业呈现。其次,商业适度。茶空间经营,自然离不开商业维度,但却要注意适度,一是要注意不能只追求唯美而忽视商业,二是不能过度商业化,三是要牢牢锁定消费者立场而不能简单将经营者个人喜好凌驾于关键目标客群之上。最后,情感温度。茶空间的本质是“人的连接”。我们与客人交朋友,定期举办“读书会”和“节气茶会”等活动,让空间成为“第三空间”,成为社群枢纽,消费者在这里不仅喝茶,更建立基于茶文化的情感认同。只要牢牢把握这“三度法则”来将心注入,就不难做好茶空间的经营。

《现代商业银行·财富生活》:观察到近年茶空间形态多样化,从传统茶馆到新式茶饮店,您如何看待这种分化?未来趋势如何?

邓增永:茶空间的分化本质是消费分层的体现:传统茶馆聚焦“仪式感消费”,新式茶饮店主打“便捷化消费”,而小产区主题茶空间则深耕“品质化消费”。未来将呈现“哑铃型结构”:一端是以连锁化、标准化为主的新式茶饮空间(如奈雪的茶、喜茶);另一端是强调产区特色、文化体验的精品茶空间,中间则是大量区域化、主题化的普通茶空间。

值得关注的是“茶空间+”模式:如茶空间与非遗手工艺结合,如“紫砂壶定制+名茶品鉴”套餐、与健康产业结合的“茶疗SPA”和“茶膳料理”等。这些跨界融合,正在拓展茶空间的商业边界。

消费与投资:在茶香中寻找财富平衡点

《现代商业银行·财富生活》:面对市场上琳琅满目的茶叶产品,消费者如何通过“小产区”概念筛选高价值产品?有哪些避坑指南?

邓增永:消费者可记住“三看三不看”原则:

第一是看标签标识是否规范。经常看到有些产品标榜小产区或微产区,但连基本标签标识都不规范,有些甚至连生产厂家都不标,那这显然是有问题或至少可说是不规范的。第二看产区界定是否清晰。许多知名小产区产品都已经有了地理标志专用标志,有些小产区茶如西湖龙井还统一推行了防伪标识系统,那么防伪标识就成为识别正宗西湖龙井的重要指引。

第三看产品品质:小产区茶品,应能体现该小产区品质风格,如祁门工夫红茶融合花香、果香和蜜香的祁门香,西湖龙井的豆花香,武夷岩茶的“香甘清活”,当年易武茶的香扬水柔等。

三不看:一不看“概念堆砌”:警惕“千年古树”“大师手作”之类的过度包装,关键还是看产品品质。二不看“年份迷信”:如普洱老茶,需关注仓储条件(干仓/湿仓),而非单纯追求“百年老茶”或“88青”。三不看“价格极端化”:小产区茶有合理价格区间,过低可能是“擦边产区”或直接就是冒名产区,过高则需警惕过度炒作。

《现代商业银行·财富生活》:从投资角度,小产区茶与茶空间的价值增长逻辑有何不同?普通投资者如何入门?

邓增永:二者的核心差异在于“价值载体”。

小产区茶投资本质是“资源稀缺性投资”,核心看“产区壁垒+工艺壁垒+品牌壁垒”。其中,产区壁垒是首要的。例如易武薄荷塘,因属于普洱茶源头产区的顶流微产区,面积有限产量有限,形成“硬通货”属性。投资者可从关注某一品类的核心小微产区入手,如普洱茶的易武与老班章、武夷岩茶的三坑两涧、广西六堡茶的苍梧产区等。

茶空间投资本质是“场景体验投资”,关键看“区位流量+模式创新”。一线城市中心商圈的茶空间需主打“高端体验”,如北京国贸的茶空间可结合商务需求,推出“茶叙套餐”;二线城市社区茶空间则需贴近生活,开发“亲子茶修”“下午茶盲盒”等高频消费产品。入门建议是先从消费级产品入手,通过品鉴积累产区认知;投资茶空间可选择“轻资产加盟”模式,优先合作已有成熟供应链和运营体系的品牌,降低试错成本。

《现代商业银行·财富生活》:当前年份茶已经形成大市场。对投资者而言,如何建立关于年份茶投资的理性认知?

邓增永:在2005—2007年普洱茶热潮的带动下,中国消费者普遍建立了关于年份茶的认知,也即茶不仅可以喝新鲜,还可以喝年份。经过近二十年时间,目前年份茶市场已形成较大规模,期间也存在投资机会。尽管茶行业有时还存在“炒作老茶”的乱象,但我们还是可以围绕一些基本点来建立关于年茶投资的理性认知。

第一,正确理解年份茶的保值、增值与变现,三者有不同含义,而且有对应的前提,如应有的基本品质、与茶叶品质相对应的合理价格、合适的仓储——简单说就是:别买差了,别买贵了,别存坏了。第二,从投资的角度而言,一定要关注变现。这涉及到变现难易、变现多少等问题。影响变现的因素主要包括变现的渠道、产品的品牌知名度、产区的知名度、数量的多少、变现的价格等因素。第三,不迷信年份。年份是年份茶最直观的指标。不过,选购年份茶和喝年份茶时,也不能迷信年份,而是要围绕其综合品质。品饮年份茶,主要还是在于其历经时间而呈现的包括独特香气与滋味在内的整体提升的品质、相对的稀缺以及特定的人文因素这三方面,而其中最重要的还是在于第一方面。因此,从投机角度,也不能迷信年份,而应统筹考虑。

以老茶投资为例,真正有价值的老茶需满足“三好”:原料好(核心产区古树茶)、工艺好(当年规范制作)、仓储好(干仓自然转化),三者缺一不可。对于一些关于年份茶的较大额度的投资,投资者可要求商家提供“原料溯源报告+历年仓储记录+专业机构品鉴报告”,避免陷入“故事投资”陷阱。

对话未来:当小产区遇见新消费

《现代商业银行·财富生活》:年轻一代消费者对茶叶的需求正在变化,小产区概念如何吸引Z世代消费者?

邓增永:Z世代的消费逻辑是“颜值即正义,体验即价值”。我们在推广小产区茶时,重点做了三件事:第一是可视化表达:用短视频拆解“小产区的一天”,展示茶农凌晨采茶、非遗大师炒茶的过程,让产区价值“看得见”。第二是轻量化体验:开发“小产区茶盲盒”,每盒包含3—5克核心产区茶样,搭配趣味手册,降低尝试门槛。第三是新茶饮场景:新茶饮配方比赛、白毫银针冷泡体验等,鼓励消费者拍照分享,形成社交货币。

《现代商业银行·财富生活》:从产业长远发展看,小产区与茶空间如何形成良性互动?

邓增永:二者是“产与销”“货与场”的共生关系。小产区为茶空间提供独特的“内容弹药”——每一款小产区茶都是一个故事、一种体验;茶空间则是小产区的“价值放大器”,通过场景化解读,让产区的自然、历史、工艺价值被消费者感知。

例如,我们在茶空间推出“小产区寻味之旅”,组织消费者走进祁门历口核心产区,亲手采摘鲜叶,参与萎凋、揉捻过程,待茶品制成并寄到北京后,再回到茶空间品鉴自己制作的茶叶。这种“从茶园到茶杯”的闭环体验,让小产区的价值具象化,同时增强了消费者的品牌黏性。小产区与茶空间的融合,满足消费者对美好生活的追求。

《现代商业银行·财富生活》:与邓增永博士的对话,让我们看到茶行业的财富密码藏在细节里:小产区是对“一方水土”的敬畏,茶空间是对“一种生活”的重构。当消费者学会用小产区标准选择茶叶,用场景思维体验茶空间,收获的不仅是物质层面的价值,更是精神层面的富足——这或许才是茶产业最大的财富:在忙碌的生活里,留一杯茶的时间,让时光回甘。

本文刊载于《现代商业银行·财富生活》2025年第7期

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除