中国是世界上最大的茶叶种植国,有着全球最多的饮茶人口,全国有19个省份产茶,茶叶已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,并发展出独具民族特色的茶文化。7月8日,中国首届斗茶大赛暨2022中国十大茶王评比活动拉开帷幕,全国各主要茶叶产区积极响应,纷纷拿出看家产品,决战茶王。现南方农村报推出“中国茶产区巡礼”系列报道,用文字伴你云游各大茶叶产区,讲述茶故事,传播茶文化,提振茶产业,共享茶科技。且听,一片树叶的故事。

茶叶的故乡在中国,而中国的茶叶,最早起源于滇、黔、桂交界处的三角地带。贵州处于茶树原产地的核心区域,是中国最早种茶、制茶和饮茶的地区之一。陆羽《茶经》中记载:“黔中:生思州、播州、费州、夷州。……往往得之,其味极佳。”而古代的思州、播州、费州、夷州,就是今天贵州遵义、铜仁等地。

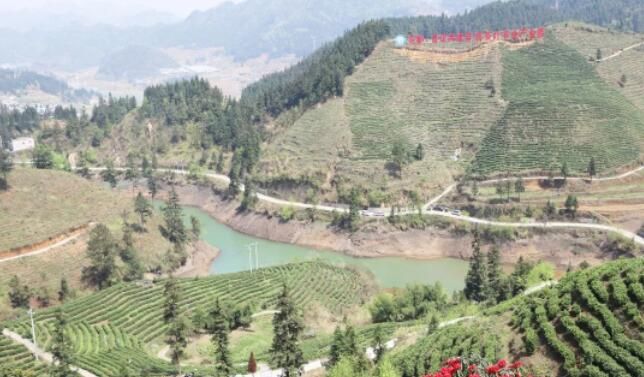

贵州位于中国四大茶区的交汇点,全省山地丘陵面积占92.5%,坐拥700多万亩浩渺茶海,茶园面积连续7年稳居全国第一。贵州古茶树资源丰富,1980年被发现的距今100万年的茶籽化石,正是出土于贵州西南角,晴隆、普安二县的交界处。回望中国茶发展历史的不同阶段,都有贵州茶的身影。如今,600余种各类型的100万余株古茶树长久扎根在贵州大地上,诉说着贵州与茶结缘的千百年来悠长婉转的故事。

品类丰富,扬帆出海

贵州,就像是中国茶叶版图上的一座“大茶山”,境内的每一座茶山,都孕育着风味不同的茶树。高海拔、低纬度、寡日照的气候特征非常适合茶树生长,加之贵州以喀斯特地貌山区为主,土壤透气性好且富含矿物质,得天独厚的自然条件,不仅孕育了我国唯一以省份为单位命名的地理标志保护农产品——贵州绿茶,还诞生了以“三绿一红”——都匀毛尖、湄潭翠芽、绿宝石、遵义红为代表的贵州名茶。

贵州省茶分布示意图。图片来源:地道风物

都匀毛尖,又名“白毛尖”“细毛尖”“鱼钩茶”,生产历史悠久。早在明代已成为贡品敬奉朝廷,深受崇祯皇帝喜爱,因形似鱼钩,被赐名‘鱼钩茶’。1915年,在巴拿马万国博览会上,斩获高于当时金奖的优秀奖章。1956年,都匀县团山乡团委书记等人将茶送给毛主席品尝。不久茶农社收到回信,信件下部附有几句毛主席的亲笔签字:“茶叶很好,今后山坡上多种茶,茶叶可命名为毛尖。”

都匀毛尖茶原产地为都匀市的郊外山峦之涧,主产区为团山乡,茶山遍及哨脚、哨上、黄河、黑沟、钱家坡等地。都匀毛尖采摘要求嫩绿匀齐,细小短薄,一芽一叶,经杀青、炒揉、做形、焙干制成。成品茶外形条索紧细卷细,毫毛显露,色泽绿润;内质香气清嫩鲜,滋味鲜浓回甜,汤色清澈,叶底匀绿泛黄。有“三绿透黄色”的特色,即干茶色泽绿中带黄,汤色绿中透黄,叶底绿中显黄。

湄潭翠芽,产于贵州省湄潭县的古老茶区。作为贵州最大的茶叶种植加工基地县,湄潭县茶叶生产、科研、品牌、数量、质量在全省均名列前茅。湄潭翠芽一般是在清明前后开采,特、1-2级采摘标准为一芽1叶初展,三级标准为1芽2叶初展,经过杀青、摊凉、二炒、摊凉、辉锅等工序制成,炒制手法多达十几种。成品茶外形扁平光滑,形似葵花籽,隐毫稀见,色泽翠绿;香气清芬悦鼻,板栗香浓,伴有新鲜花香;滋味醇厚爽口,回味甘甜;汤色黄绿明亮;叶底嫩绿匀整。2018年8月,在意大利米兰世界博览会上,湄潭翠芽获得“百年世博中国名茶金奖”。

绿宝石茶,是2003年经贵州本土茶叶专家牟应书老先生研制成功的创新茶品类。在传统名茶多以芽茶为主,采摘费工费时,绿宝石独辟蹊径,以一芽二、三叶成熟叶为原料,采用独特的工艺技术加工。其茶外形紧致圆润、呈颗粒状、绿润显毫、芽叶完整、清香透板栗香、滋润鲜醇回甘、浓而不涩,叶底完整鲜活,耐冲泡,饮之顿感内在品质独特,如宝石般珍贵,故取名“绿宝石”。此茶冲泡七次仍有余香,也被称为七泡好茶。

遵义红茶,是在20世纪40年代的“湄红”和后来的“黔红”的基础上,于2008年融合了福建工夫红茶的制作工艺而创制成功的工夫红茶。遵义红茶选用优良的小乔木型茶树品种,于清明前采摘,采摘标准为单芽或一芽一叶的鲜叶,经萎凋、揉捻、发酵和干燥等工序加工而成。成品茶外形紧细、秀丽披毫、色泽褐黄;汤色呈红亮,带金圈;香气纯正幽厚、带果香;滋味纯正尚鲜;叶底匀嫩。

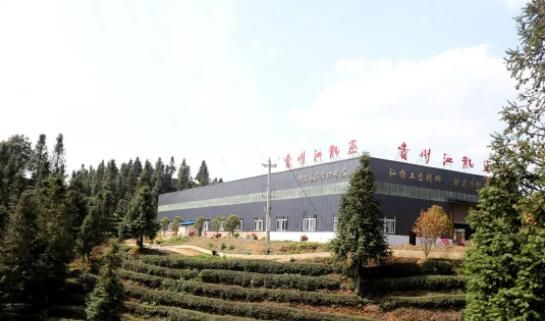

另外,在黔东的铜仁,不仅盛产石阡苔茶、梵净翠峰等优质绿茶,更是形成了出口茶产业带,其中最有代表性的便是贵州抹茶。这里坐落着贵茶欧标抹茶超级工厂,依托着贵茶集团14万亩的生态茶园,集欧盟食品安全标准与日本顶级的抹茶制作工艺于一身,将贵州抹茶远销海外,使得黔茶不仅“出山”,还能“出海”。

全国前列,产业不凡

贵州茶产业是中国茶产业重要的组成部分,占据了举足轻重的份额。数据显示,截至2021年底,贵州省茶园总面积稳定在700万亩,投产面积643万亩,茶叶产量46.99万吨、产值570.95亿元,产量、产值同比分别增长7.74%、13.32%。针对贵州茶产业发展情况,2022年的目标任务将更进一步,预计贵州茶园面积将稳定在700万亩以上,其中投产茶园650万亩;全年茶叶产值达到630亿元,同比增10%以上;茶叶力争出口4亿美元,同比增30%以上。

《贵州省“十四五”茶产业发展规划(2021—2025年)》提出,“十四五”期间,在保持全省茶园面积稳定增长的同时,聚焦茶产业主体发展和茶叶品质提升。到2025年底,全省茶园面积稳定在750万亩以上、其中,投产茶园面积650万亩以上;茶产业加工企业和合作社数量10000家以上,其中规模以上企业600家以上;茶叶总产量按照2.8%左右的增长率测算,到2025年底茶叶总产量达50万吨,茶叶产值按照9.7%的增长率测算,到2025年底突破800亿元。

针对贵州茶产业发展目标,贵州明确提出守住“中国茶园面积第一大省”和“干净茶”“生态茶”两大优势,坚持品牌引领、品牌创新,唱响“世界茶的源头在中国,中国茶的源头在贵州”,坚定贵州绿茶主战略,把茶产业打造成为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力支撑,继续筑牢贵州茶产业在全国茶产业第一方阵地位。在相关政策的引领和带动下,多彩的贵州茶产业也焕发出了新的生机。

值得一提的是,贵州也是中国第一个在茶园中禁止使用水溶性农药和草甘膦的省份,将禁用农药在国家62种基础上提高到128种,全域推广茶园绿色防控集成技术。在中国农业农村部和省级开展的茶叶质量风险监测中,贵州茶样农残和重金属合格率连续10年保持100%。

与此同时,贵州绿茶标准水浸出物含量40%,比国标高6个百分点,氨基酸含量高于全国平均水平1个百分点。贵州绿茶,正向“中国绿茶的新标杆”不断发力,以高标准、严要求不断俘获越来越多茶友的芳心。

茶企林立,强者如云

贵州茶产业并非“一家独大”,而是“百家争鸣”。这里茶企数量众多,可谓是强者如云。据了解,2021年贵州共引进茶产业项目180个,茶叶加工企业及合作社已达5813家,新增国家级龙头企业2家,国家级龙头企业总数达12家,居全国第二位。省级龙头企业230家,占全省总数的19.7%,居全省各类农业产业之首。

2021年茶企中新增规上企业33家,规上企业总数达173家,省外贵州茶营销网点达14525个。全年共检验检疫出口茶叶3亿美元,同比增34.9%。“贵州绿茶”等省级重点品牌授权使用企业1170家,基本实现了全省国家级、省级、市县级龙头企业全覆盖。

贵州共11个县入选中国茶叶流通协会评选的2021年度茶业百强县,其中湄潭县连续2年位列中国茶业百强县榜首。贵州贵茶有限公司、贵州湄潭兰馨茶叶有限公司、贵州阳春白雪茶业有限公司3家企业入选2021年度中国茶业百强企业。

【记者】魏钰

【来源】南方农村报南方+,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

2019年4月18日至20日,广东省茶文化促进会将联合兄弟协会邀约广东茶界名家,组织茶商茶友共赴贵州春茶之约,组团享有免费高铁票及落地接待的福利,名额有限,先报先得。(报名详情见文末)

“江南千条水,云贵万重山。五百年后看,云贵赛江南”。南方有嘉木,黔地出好茶。贵州是世界古茶树起源地之一,产茶历史悠久,茶文化源远流长,低纬度、高海拔、寡日照、多云雾、无污染的生态优势,造就了贵州茶翡翠绿、嫩栗香、浓爽味的优良特质。

20日下午,由第11届“贵州茶一节一会”执委会主办,广东省茶促会、广州茶促会承办的招商推介会在琶州国茶荟举行。广东省供销合作社巡视员、广东省茶叶收藏与鉴赏协会常务副会长陈栋,广州茶文化促进会会长黄波,广东省茶文化促进会会长蔡金华,副会长张智强、车劲,广州国茶荟总经理李广韬以及茶企代表、媒体代表出席会议。

据了解,贵州省人民政府将于2019年4月18日至20日在遵义湄潭县召开第11届贵州国际茶文化节暨茶产业博览会。为引进全国茶叶主要销区采购商到遵义采购茶叶和投资茶产业,贵州省遵义市相关领导带队,组织相关部门及茶叶企业负责人,到全国主要茶叶销区开展茶产业招商引资和邀请活动。遵义市政协副主席胡小远为队长的第四小分队一行于3月19日抵达广州,在广州茶文化促进会会长黄波的陪同下先后考察了芳村茶叶城,启秀茶城,广易茶城,古桥茶街、国茶荟的各种业态的茶叶经销企业。

推介会上,遵义市政协副主席胡小远对贵州省遵义市概况、当地茶产业发展情况以及茶博会相关信息进行了详细介绍。湄潭县阳春白雪茶业有限公司、贵州湄潭盛兴茶叶有限公司、余庆县构皮滩茶业有限责任公司、余庆县绿羽茶业有限责任公司代表参会。广州茶文化促进会会长黄波介绍了近年来在广州进行的茶推介活动并提出茶消费结构的改变使未来茶产地与销区,政府与协会、企业之间的平台共建将是未来需要探索的课题。

广东省茶叶收藏与鉴赏协会常务副会长陈栋认为总书记提出的“绿水青山就是金山银山”给贵州树立了高质量发展茶产业的新理念,为贵州注入了新力量。高海拔特有的环境决定了贵州茶甜甘、饱满、厚的滋味,贵州茶的加工使得其品质与地域生态可相匹配,贵州是中国绿茶、传统白茶、中小叶红茶的一个很好的指导点和核心。

两地茶企代表纷纷进行了对话探讨,为贵州茶业建言献策。广东省茶文化促进会会长蔡金华回忆了在湄潭茶海饮茶的经历,生态美,资源优。广州国茶荟总经理李广韬表示将积极响应茶产销区的对接,国茶荟商家也望寻求机会合作。普洱张茶业有限公司董事长张智强说到贵广高铁将两地紧紧联系,多走多看便有机会,期待友谊进一步加强。面对招商小分队的热情邀请,现场茶企代表也表示将积极响应。媒体代表新茶网黄继平表示将极具流量优势的数据平台为贵州茶在区域市场的开拓提供服务,广州雪域黑金茶业有限公司董事长车劲则当即报名表示一定赴约遵义盛会!

本次会议本着积极推进贵广两地茶产业联合发展,建立产销共同体,积极搭建信息交流平台,促进两地茶商茶企密切合作,推动茶产业健康发展。从而为广大茶消费者带来更为优质、价廉、干净的茶资源。

自古黔中出好茶,安顺产茶历史悠久,作为全国历史悠久的茶叶产区,凭着得天独厚的地理环境和气候环境优势,茶叶品质“独树一帜”,然而,经过多年的发展,不管是种植规模,还是特色品牌,虽然都有长进,但似乎没有为安顺茶叶赢得该有的“声誉”。

在这个与茶叶有着不解之缘的地方,人们发展茶产业经历了哪些波折?又正在寻找一条什么样的“因地制宜”之路?本报记者近日深入西秀区、普定县、镇宁自治县、紫云自治县等县区展开采访调研。

黔中自古出好茶

群山环抱苍翠处,茶树吐绿溢芳香。在西秀区岩腊乡青杠坡村,正是采摘、制作春茶的好时节,茶人李兴娥忙着收茶青、制茶、销售茶叶。她说,青杠坡村的古茶树茶叶专家来测过,有100年至500年的历史,村里大多数农户都有古茶树,村民管护得很好,但以前都是农户自制小锅茶,自家喝或进行零散销售,粗加工且不成规模。

西秀区鸡场乡茶果场茶园

“几年前我认识了从西秀区农业农村局到岩腊乡挂职的李亚林。通过他的悉心指导,我第一次做出来的古树茶受到大家的认可和喜爱,于是我想用制茶技术,带动乡亲们做好茶产业。”李兴娥说,现在村里已经有了茶叶加工厂,精细化生产实现茶产业带富一方人。

一株茶树“烹”古今。2017年,安顺市组织开展了古茶树调查统计,安顺境内有古茶树135451株,6个县区18个乡镇均分布有古茶树,每一棵古茶树都见证了安顺茶的辉煌历史。

贵州山和水茶业(集团)有限公司茶园

“那时候,安顺乡乡有茶、寨寨有茶,有屯堡的地方就有茶……”在镇宁自治县江龙镇山和水茶叶有限公司,记者见到国家一级评茶师,省、市制茶专家组成员李亚林,正在教学员制茶的他,听说记者来访安顺茶发展源流,便起身沏上一杯春茶,将安顺茶“故事”娓娓道来。

地处“黔腹滇喉”的安顺,由于得天独厚的地理自然条件,孕育着纯天然、原生态、无污染的农产品,茶叶就是其中之一。据《贵州六百年经济史》载:“明代贵州宣慰司、镇宁州、普定卫、永宁卫均有产茶,洪武初年,在播州建立茶仓及永宁卫置茶马司,收购贵州所产茶叶送往藏区易马。”

“当时的旧州小锅茶、普定朵贝茶、镇宁白沙茶、永宁毛尖茶曾作为贡品上贡朝廷。”谈起安顺茶的辉煌历史,李亚林倍感自豪。

刘显世编写的《贵州通志》中指出:“黔省各属皆产茶,而安顺茶香味尤盛,滇商往来购去充普洱茶”。

镇宁革利乡茶农采摘古树茶

新中国成立之后,安顺茶叶的优良品质,名扬国内外。20世纪50年代,英国的“伊顿”国际商贸公司看中了安顺茶叶的优良品质,当时的安顺行署在西秀区大西桥狗场屯建立了安顺第一家国营茶场(即如今位于大西桥镇的安顺市茶场),后又建立“安顺外贸茶厂”,成功将国营茶厂产出的茶叶和周边村寨茶叶制成绿茶大量出口。

1959年,安顺茶作为优质农产品销往国外,安顺也成为出口绿茶的生产基地。原苏联茶叶专家评价称:安顺绿茶拥有独特色香味,质量之高,足以拿去拼配其他茶叶饮用,可以达到提升口感的效果。因此,安顺茶有了“味精茶”这一代称。

好品质迎来好市场。明清时期,安顺茶曾跻身中国茶第一梯队,上世纪70年代,安顺则被定为国家绿茶种植基地,安顺茶区核心种植区狗场屯村曾被誉为“黔中产茶第一村”。

1992年,在南方省区名优茶评比中,贵州四款茶获金奖,安顺“竹叶青”“龙宫茶”“顺峰碧毫”均拔得头筹。

一壶煮尽千秋事,半盏茶香荡古今。生活在安顺这片土地上的各族人民,自古爱茶、种茶、制茶、品茶,演绎了安顺悠久灿烂的种茶历史。可以说,安顺这座城市发展的每一步,都伴随有幽幽茶香。

产业发展遇“瓶颈”

“盛极一时‘安顺茶’到了90年代末,却演变成一个‘贬义词’,令人惋惜。”李亚林说,安顺茶虽然有悠久的历史,但在发展的过程中也遭遇过发展瓶颈,走了不少弯路。

镇宁江龙镇茶叶加工厂

记者走访多位安顺老茶人了解到,70年代末,安顺茶叶市场彻底放开后,一些茶商发现安顺茶叶好卖利润又高,便逐利“掺假”,加入可食用树芽尖等制茶,甚至单独用其炮制出“安顺名茶”,低价售出。

“于是,‘安顺茶叶’这块金字招牌当时成了“崴货”的代名词,从全国知名的‘苏销茶’‘味精茶’沦为‘茶叶货’。”普定县化处镇贵州哚贝古茶开发有限公司董事长国应武是制作朵贝茶的老茶人,据他回忆说,“假茶叶”的出现让安顺绿茶“丧失”了口碑。

“1988年起,不少以杭州为主的茶商背着炒茶锅,坐着绿皮火车蜂拥到安顺住下来,高价收茶青,制售龙井等品牌茶。”李亚林回忆道。

“不过,我们也要客观看待这些外来茶叶客商,他们为安顺留下了制茶技术,甚至有很多茶商至今还留在安顺,参与种茶、制茶、售茶,助推着安顺茶产业的发展。”李亚林补充说道。

西秀区鸡场乡十二茅坡茶园

贵州安顺明英茶业有限公司董事长吴汉明,就是当时留下的湖北籍客商之一。经过多年苦心耕耘,如今他在西秀区种植茶叶1200余亩。

“以前,我们100元至200元的初级茶产品卖给外地客商,经他们包装贴牌后,售价往往要翻番,我们也有很多无奈。”吴汉明表示,在经过一系列的管控措施后,安顺茶叶品质逐渐变好,但“唱得响”的品牌相对较少,不利于安顺茶产业的健康发展。

有人留下来,也有人走出去。由于本地没有一个良好的销售平台,从80年代到21世纪初,许多屯堡茶人只能远走外地卖茶叶,他们身着民族服饰,挑着担子在全国各地销售安顺的绿茶,家住七眼桥镇关塘村的屯堡后裔王其顺就是早期开始到全国各地卖茶叶的代表。

王其顺说:“在外地卖茶的日子很辛苦,居无定所不说,还全国各地不停地跑,就希望安顺的茶品牌能够打响,安顺也能有自己的茶城,让外商汇聚来安顺购茶。”

正如众多安顺老茶人表示,一直以来,安顺茶产业存在茶叶入市门槛低,单打独斗,茶行业企业规模偏小,标准化程度低,龙头企业较少,无龙头品牌引领、市场集中度低的特点,市场难以做大。

破局重生树品牌

从当时“味精茶”因其好而少产生供不应求的供需状况,到后来产生“茶叶货”,安顺茶叶走过了一段艰难曲折的发展道路。要如何实现茶产业的复兴,把黔中历史茶韵转化为乡村振兴的“茶经济”,安顺茶叶踏上了为自己正名的漫漫征程。

西秀区蚕种场茶园里,茶农正采摘春茶

重新踏上茶产业复兴之路,我市以规模化发展迈开了第一步。安顺市农业资源区划服务中心主任、市茶叶专班负责人王艳莉说:“规模是产业发展之基,只有规模化才能实现产业化。”2009年市人民政府出台了《关于加快茶产业发展的实施意见》,安顺茶产业从巩固存量、发展增量、推品牌、强科技、加强人才培养等方面全方位推动茶产业的发展。

2009年起,安顺绿茶恢复性发展进入实质性阶段,不仅制定中长期规划,还出台了一系列配套措施。采取“以奖代补”等方式,鼓励支持企业、种植大户和农户等茶叶生产经营主体新建茶园,推进茶产业示范基地建设。

截至2022年底,安顺市生态茶园面积达42.58万亩,涉茶乡镇53个、村245个,5000亩以上的种茶乡镇有21个,10000亩以上种茶乡镇12个。

要规模,更要向质量安全、品质提升转变。近年来,安顺市坚持生态优先、绿色发展,从茶区规划、茶树栽培、茶园管理、生产加工及产品包装运输等,均尊崇于“为天下人做一杯干净好茶”的宗旨,严格管护生产。

2022年,全市各级共开展技术服务培训105次0.4万人次,加大全省茶树禁用128种农药的宣传,在茶园建设中累计开展病虫害绿色防控达22万亩,推广茶叶专用肥达15.92万亩,全市欧标茶园、有机茶园共计达3.78万亩,茶园管理绿色防控率达到90%以上。

普定县靛山村茶园

品牌是发展的动力,也是提升茶产业市场竞争力的有效法宝。为全面提升茶叶品牌知名度,我市通过开展产地产品认定,推进无公害、绿色、有机和国家地理标志产品申报认定工作。目前“黄果树毛峰”“朵贝茶”“紫云春茶”等成为国家地理标志保护产品,安顺瀑布茶确立为市级农产品区域公共品牌。

同时,打造培育茶叶加工企业(合作社)240家,其中省级龙头企业20家,上规入统企业15家,茶叶注册商标117个,通过ISO9001、HACCP等质量体系认证企业15家,取得SC认证企业31家,并相继涌现出“瀑布”“朵贝”“明英”“瀑乡”“过江龙”“春来”“云山屯”等多个地方名优茶叶品牌。

在普定化处镇朵贝村贵州哚贝古茶开发有限公司,茶农将刚采摘的茶青进行称重。

此外,加快产业转型升级,推进夏秋茶生产加工和利用,在提高茶叶下树率、增加产出、提升产品品质的同时,带动群众就业、让绿色产业释放长效“红利”。

“对传统春茶生产企业来说,转型升级殊为不易,却是一个必经的过程。”安顺御茶村茶业公司是其中转型成功的典型代表。目前,该公司专注于夏秋茶生产,年产量从当初的数十吨发展到如今的千余吨,带动本地固定用工逾百人,年均发放务工费数百万元。

“近年来,以袋泡茶为代表的新市场持续增长。公司自2021年11月迁至安顺,一年多时间,已完成销售额超3亿元。”贵州金尘茶茶叶发展有限公司总经理赵中华说,当初之所以选择安顺,是因为公司袋泡茶产品的生产原料主要是夏秋茶,安顺正好拥有丰富又物美价廉的茶资源。

茶农采摘春茶

谷雨过后,安顺瀑布茶业有限公司副总经理秦建涛很是忙碌,他带领团队到全市各地考察,寻找合适“机采”的茶园。“公司有一条年产5000吨的夏秋茶精制生产线,预计是7月投产,用于夏秋茶精加工(精制),目前正在全市范围内寻找合适的茶园合作。”秦建涛说。

提质增效,优势互补,安顺茶企形成“百花齐放”态势。“为充分发挥不同茶企在茶叶生产、销售、品牌推广等环节的各自优势,安顺鼓励、引导茶企以多元合作的方式进行优势互补。”王艳莉介绍。

创新发展启新程

2021年,习近平总书记在福建考察时强调,要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章。

近年来,在适度规模发展,巩固存量,发展增量的同时,我市以科技带动茶园高质量发展。

贵州土红坡茶业有限公司茶叶加工车间

安顺瀑布茶业公司作为安顺市政府、省园区农垦管理处重点打造的茶产业国有企业,承担助推市茶产业高效、快速发展的领头羊角色。

从2022年上半年开始,该公司加快推进茶企云项目建设。目前,已经开发并发布了收茶青助手、评茶助手以及茶园管理三款小程序。广大茶企和茶农可通过微信搜索登录小程序,实现数字化收茶青、评茶和进行茶园管理,逐步实现传统茶产业向数字化茶产业迈进一大步。

“这就是我们智能收茶青的APP,和电子秤相连,老百姓将票据一扫,就可以自动称重,数据记录在APP上。”秦建涛指着手机里的图片告诉记者,下一步,公司还将开发人脸识别、无感支付等功能。

值得一提的是,该公司和贵州大学合作,目前正在研究茶园管理机器人新科技,将为茶产业发展提供良好的数据支撑。

安顺茶文化深厚,屯堡文化、古茶树资源、最美茶山、“大碗茶”敬客等文化相得益彰。如何更好地挖掘茶文化促进茶产业发展?安顺也一直在创新探索。

茶游学活动中,游客在茶园拍照留念

3月16日,上海茗师堂与贵阳的茶友前往天龙屯堡,开启了今年第一场茶游学,紧接着,又奔赴十二茅坡、虹山湖瀑布茶馆进行茶游学。学员们感叹于安顺茶园的壮丽,更沉醉于安顺茶的香醇。

今年,我市开展以茶山为主,景区为辅的茶游学活动,接待企业、社会团体等进行3日、5日或7日的漫游,欣赏茶园风光,体验采茶、制茶乐趣,了解茶文化。目前,已开展10多期,每期有20至30人。

“茶的文化属性不断提升,越来越多年轻人喜欢上茶饮。”王艳莉介绍,我市不断丰富和提炼茶历史文化资源,赋能茶产业发展。“现在,安顺茶产业,正从单一的茶叶营销向茶文化、茶旅游观光综合营销转变。”

同时,我市不断探索“茶叶+”模式,推动安顺茶产业和旅游、文创、生态、科技、健康等相关产业融合发展。

镇宁江龙镇茅草村茶园风景宜人

依托乡村建设和自然风光,打造美丽茶乡路线、生态茶园、茶艺小镇等,推动茶产业提质增效。

进一步完善茶旅融合基础配套设施,在茶叶种植、制作基础上,注入非遗体验、休闲娱乐、名人文化、名胜古迹等元素,加强相关旅游纪念品、工艺品的研发。

“这些‘茶文旅融合’发展生动实践,不仅绘就出‘茶经济’发展新图景,也为乡村振兴注入了源头活水。”王艳莉说。

茶产业是安顺市的传统优势产业,茶文化源远流长,振兴安顺茶产业在推进乡村产业振兴中具有重要意义。目前,安顺结合省茶产业“十四五”规划提出的目标定位和市第五次党代会提出的“1558”发展思路,针对安顺茶产业实际提出“146”发展目标:实现一个翻番,即到2025年底,“十四五”末全市茶产业总产值在“十三五”末27.2亿元的基础上翻一番。

来源:安顺日报融媒体中心,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除