爱茶的你,对元明清时期茶文化的历史了解吗?

简单说来,元代近百年,是茶文化发展的过渡阶段,逐渐由唐宋风韵转入明清风格。进入明代之后,茶文化开拓发展出了一个新的阶段,呈现出了新的生长态势。元明清时期的茶文化,在历史上也留下了绚烂的篇章。

从今天开始,我们将用三个篇章,简单描绘继唐宋之后,元明清时期茶文化的重要特征,找寻茶在这个阶段留下的历史印迹。

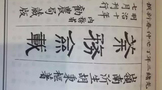

(一)茶叶品饮方法技艺的革新嬗变——全新的芽叶散茶撮泡技艺

从汉唐以来,历经1500年的末茶品饮法终结,开启了芽叶散茶撮泡的新时代,使饮茶之风更加普及至城乡民间,继而进入西方欧美国家人民的生活,开拓出茶叶海外市场。

芽叶散茶撮泡品饮技艺在明代勃兴,宋代“采择之精,制作之工,品第之胜,烹点之妙,莫不咸造其极”的末茶品饮技艺便告终结,从此沉落600多年,今天成为非物质文化遗产和博物馆艺术。

从整体来说,这是历史的必然,是发展和进步的结果。明代茶书的作者对这崇新改易的变革几乎都赞许有加。

《茶疏》作者许次纾说:“古人制茶,尚龙团凤饼,杂以香药。蔡君谟诸公,皆精于茶理,居恒斗茶,亦仅取上方珍品碾之,未闻新制。若漕司所进第一纲,名北苑试新者,乃雀舌、水芽所造。一銙之直至四十万钱,仅供数盂之啜,何其贵也。然水芽先以水浸,已失真味,又和以名香,益夺其气,不知何以能佳。不若近时制法,旋摘旋焙,香色俱全,尤蕴真味。”

《茶说》作者黄龙德说:“茶有真香,无容矫揉。炒造时草气既去,香气方全,在炒造得法耳。烹点之时,所谓坐久不知香在室,开窗时有蝶飞来。如是光景,此茶之真香也。少加造作,便失本真。遐想龙团金饼,虽极靡丽,安有如是清美。”

《茶谱》作者朱权说:“至仁宗时,而立龙团、凤团、月团之名,杂以诸香,饰以金彩,不无夺其真味。然天地生物,各遂其性,莫若茶叶,烹而啜之,以遂其自然之性也。”

芽叶散茶撮泡法,原自越地(今绍兴),后为杭俗。

清人茹敦和《越言释》记:“今之撮泡茶,或不知其所自,然在宋时已有之,且自吴越人始之。”

陆游《安国院试茶》诗其自注曰:“日铸则越茶矣,不团不饼而曰炒青,曰苍鹰爪,则撮泡矣。是撮泡者,对硙茶言之也。”

明陈师《茶考》云:“杭俗烹茶,用细茗置茶瓯,以沸汤点之,名为撮泡。”

自明至清,爱茶文人多撰文著书阐述茶事经验,传授芽叶散茶撮泡品饮技艺,概括起来有七:一曰择茶,二曰选水,三曰火候,四曰配具,五曰泡法,六曰人品,七曰茶所。

未完待续

审稿:中国农业科学院茶叶研究所 于良子高级实验师

来源:周智修、江用文、阮浩耕《茶艺师培训教材Ⅰ》(中国农业出版社,2021)中国茶叶学会

如涉及版权问题请联系删除

产能,在市场好做时,完全可以忽略不计。

当市场不好做的时候,产能问题会被放大很多倍、暴露出来。

产能过剩的困境,绝非一朝一夕形成,也不可能短期内改变。很有可能在新一轮产业革命到来时,被新的红利掩盖。

-01-茶难卖的日子,还长着呢

茶产业,红利期已过,市场已经稳定了。

茶叶市场,有一小部分茶商和名山茶农,圈子硬或者线上做得好,无论市场行情如何,他们的茶叶都卖的不错。

但大多数茶农和茶商,茶叶并不好卖,积压在手里的茶叶非常多。茶叶难做,并不意味着茶叶就卖不出去。而是,卖茶,吃饱饭、过自己的小日子没问题,但红利已过,赚不了大钱了。

茶行业,非常依赖圈外经济,只有其它行业的人挣到钱,吃饱了,才会喝茶。

如今,外围经济形势不好,口红效应之下,喝茶的人,短期内会多存几提茶叶,直播间才会风风火火。

然而,相比往年,中高端茶市场,整体上是消费降级的。

品饮,无法带来庞大增量

40-60岁的人,是喝茶的主体。

品饮市场,受制于人口老龄化,未来10年左右,会到达一个高峰。

也就是说,茶叶的品饮市场,未来很长一段时间,依然会缓慢增长。

品饮市场在增长,但进入茶行业卖茶的人也会更多。这也意味着,供过于求,茶叶难卖的整体局面,是不会改变的。

当前,茶产业的困境在于:

外围经济已经无法提供新的增量,导致茶叶整体供过于求,没库存的茶商和茶农重点做新茶,老茶商在消耗产能的日子里痛苦地煎熬着。

卖茶的路上,新茶旧茶交错。而茶叶又是慢消品,新茶客多,进来卖茶的人也多。

只靠品饮,根本无法消耗掉茶叶在红利期积累起来的庞大产能。

能做大茶产业蛋糕的唯一方法,是在国内品饮市场到达顶峰时,找到新的增量市场完美衔接品饮市场。

在那之前,只能在卖茶的路上,好好苟着。

茶难卖的日子,还长着呢。

-02-新的增量,唯有产业革命

只有生产力,才能创造指数级的财富。

科技革命,推动产业飞速发展,这是亘古不变的铁律。

茶产业要带来新的增量,唯有依靠新一轮茶产业革命。

世界茶叶史上,已经有过两次茶产业变革:

第一次:明代炒青工艺、手工业革命

明代炒青工艺的出现,铁锅炒茶,可以控制温度和火候,让茶叶能够长久保存。

炒青工艺出现后,全国各地逐渐出现黄茶的焖黄工艺、红茶的揉捻发酵工艺、青茶做青工艺等。

新工艺的出现,让中国茶叶摆脱了只喝绿茶的单一局面,新茶类,为国内茶叶市场带来了增量。

然而,炒青工艺带来的最大红利是:

茶叶可以长久保存,让中国茶叶得以出口到全世界。

茶叶出口,把世界贸易连起来。欧洲人跑到美洲抢了土著人的银矿。白银开采出来,都源源不断地拉到广州等地买茶叶了。

东印度公司是茶叶贸易里最大的中间商,把中国的茶叶运到欧洲,欧洲的二道贩子又把茶叶卖到美洲。

有时候,大西洋贸易线受阻,只能从加勒比地区运货,走私和正经生意一起干,加勒比的海盗也不挑食,白银、糖、朗姆酒,茶叶一起搞,简直让人招架不住。

东印度公司向北美倾销茶叶,带来的奢侈品与道德争论,让人难免要想:一个国家历史太短就是悲哀,没有祖宗的智慧可供汲取,净干些精神分裂的事。

可以说,炒青工艺,第一次茶产业革命,是改变世界的创举。不仅让明清两代吃了近300年的红利,还推动了世界历史精彩绝伦的进程。

第二次:英国机械化制茶

1849-1853年,罗伯特福琼把茶叶偷出中国,在殖民地印度试种正山小种。大约20-30年,他们种出了大吉岭红茶。

印度茶叶,从一开始,就在英国的支持下,走机械化道路。这一阶段,在英国和其殖民地,涌现出了很多机械化茶企。

印度殖民地提供原料,欧洲和美洲有市场,中国逐渐被排除在世界茶叶供应链之外。1903年,中国茶叶出口只占世界出口的33%。到1921年,占比更是跌到8.8%。

往后近百年,中国茶叶,在世界茶叶市场,被打得一败涂地。

本质上,是茶叶生产力形成了代差。西方通过机械化制茶,压缩了生产成本。而中国茶叶,始终是一家一户,手工生产。

同样的茶叶,别人机械化、制茶成本20块,我们手工制茶,成本需要100块。就市场而言,根本没有竞争力。

两次科技革命,都带来茶产业的飞速发展。第一次,我国主导茶产业革命,茶叶出口,让中国富了几百年;

第二次,英国工业化实现茶行业变革升级,中国茶叶彻底落后于世界。国内甚至出现7万家茶企不如一个立顿的说法,正是茶产业工业革命的结果。

然而,真正让茶产业进一步做大的,是即将到来的第三次茶产业革命。

第三次茶产业革命,中国茶叶深加工

茶叶,世界上最特殊的树叶。

茶叶中含有糖类、氨基酸、生物碱、天然色素、茶多酚、茶皂苷和700多种芳香物质。

茶叶中的化学成分,经过分离鉴定,已经有500多种,有机化合物超过450种。

这些成分,一旦广泛运用到医疗等生产生活中,必然带来庞大的增量市场。

目前,茶叶深加工已经得到初步运用。茶叶深加工,用我国茶叶总产量5%的中低端原料,创造了我国茶叶1/3的产业规模。

比如,用15万吨茶叶原料(价值大约15亿元),可以提取出2.5万吨茶叶提取物,创造1.5亿美元外汇,150多亿元的健康产品,1000多亿元的茶饮料和奶茶。

一旦茶叶深加工得到广泛运用,茶叶深加工的成品,像中国的工业品一样卖到全世界,必然会引发茶产业新一轮产业革命,带来庞大的增量市场。

那时候,有的新的增量市场,茶行业当前的一切难题,都会迎刃而解。

写在最后:

我国茶叶,有名优茶和大宗茶。

未来的茶叶市场,可能是名优茶用于品饮,大宗茶用作茶叶深加工。既满足国人茶文化的需求,又能做大茶产业。

茶文化,中国茶叶的基础

在中国,茶不仅是一种饮料,更是一种文化。

国人喝茶,口渴时候,一杯下肚,分外舒服。心情好了,小壶慢煮,追求惬意。喝茶,已经成为一种生活方式。

一人一茶,喝的是忙碌生活背后的些许惬意,三五好友,说茶论道,喝的是一种真挚的友谊。

人生如茶,苦中有香,香里带甜,苦尽甘来。亦或拿起放下,看淡沉浮。一杯茶,于文化,于茶道,早已融在国人的日常生活里。

茶,无需懂,喝,就是一种享受。在天气阴晴不断变换的午后,沏一壶普洱,伴着些许音乐,读一本喜欢的书,是那样的惬意。

茶,一杯饮料,早已融入国人的骨髓。

深加工,做大茶产业的关键

茶,不仅仅是一杯饮料,更是一方民生,千千万万人的饭碗。

茶产业,不仅要让国人喝到健康、干净、卫生,性价比高的茶,也要做大产业蛋糕,让茶行业的人过上好日子。

这样的茶产业,才是符合老百姓利益的茶产业。然而,茶区茶农收入极不平衡。

比如冰岛老寨,家家户户年入500万,但保山等地的茶农,茶价几块钱一公斤,茶农的收入,只能勉强脱贫。

能让中低端茶叶,发挥最大效益的,只有茶叶深加工。

2019年11月22日,茶行业出现第二位院士,研究茶叶深加工的。

我们早就在以国家资源,布局第三次茶产业革命。这背后是:茶是饮料,更是一方民生,我国20个省份、近1000个产茶县,涉茶人口几千万。其中,大多数是茶农。

为了做好茶这一方民生,为了在民族复兴的当口,让先进生产力外溢到茶产业,实现对国际茶叶弯道超车的迫切需求。

第三次茶产业革命,早就在准备了。它必将出现在中国引领新一轮工业革命的潮流中。

来源:普洱话江湖,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

2024年4月19日,首届浙江省历史经典产业展暨第十二届中国(浙江)工艺美术精品博览会在绍兴国际会展中心盛大开幕,“上虞翠茗”茶作为浙江历史经典产业—茶叶的27个代表之一应邀参展,此次展会也是“上虞翠茗”在2024年首次参加的茶叶博览展会。

2024年4月19日,首届省历史经典产业开幕展会现场, “上虞翠茗”展位上展示了上虞翠茗茶品、2024年各等级茶叶包装及伴手礼等周边延伸产品,种类多样,色彩纷呈。随着“上虞翠茗”一盏新茶的翻滚展开,“花卷形、翡翠色、甘爽味、鲜嫩香”的独特风味跃然呈现,展位上茶香袅袅,沁人心脾,不时有游客前来参观咨询、品饮交流。

会场嘉宾、游客驻足展位品饮上虞翠茗茶

展位工作人员向嘉宾、游客宣传推介上虞区茶叶区域公用品牌—“上虞翠茗”,详细介绍了上虞翠茗茶的品牌内涵、产业现状、文化底蕴等,上虞茶缘深厚,产茶历史悠久,还是当代茶圣吴觉农先生的故乡,在这里,代代茶人传承接续,茶产业不断发展创新,茶叶这个历史经典产业已成为当地强村富民的重要支柱产业之一。

(来源:上虞翠茗)

如涉及版权问题请联系删除