林齐模,近代中国茶叶国际贸易的衰减

湖北大学 郝祥满

晚清时期日本对华茶国际市场的侵夺

就算立顿被母公司联合利华甩了

茶圈依然有一种声音:4000年中国茶叶,败给了不产茶的立顿。

作为茶企,一年营收近30亿美元,立顿确实牛。我们承认立顿的强大,但没必要用立顿的强大之处,对比中国茶叶的短板。得出一个想当然的结论。

-01-中国茶叶与立顿:奇葩对比

中国茶与立顿,老生常谈了。

有人把中国茶叶跟立顿进行对比,得出了一个中国茶叶不如立顿的结论。

图中的言论,简言之

生产环节:中国茶叶单产量不如印度;

加工环节:茶叶出口以原料为主,出口单价低;

品牌销售环节:中国没有大茶企;

再加上我国茶叶出口额,不如立顿全球营销的一半。

用这样的对比,得出中国茶业不如立顿的结论,实在是不敢恭维。

首先,中国茶叶单产量比印度低

单产量背后,是名优茶和大宗茶的区别。

印度茶叶单产量高,得益于热带气候及采茶方式。譬如,普洱茶产区地处热带,一年可以采摘春、夏,秋茶三次,但为了茶叶质量,夏茶通常弃采(印度全采)。

因为我国茶客,消费名优茶。采茶,要择最嫩的采摘。

4万个芽头制作一公斤西湖龙井,8万个芽头制作一斤正山小种。普洱茶,也讲究一芽两叶。挑最嫩的采,单产量肯定不高。

如果粗制乱采,一把茶叶刷到底,和印度茶一样,老嫩不严格区分,单产量一定会上去。然而,国内消费者却只认名优茶。茶叶做出来,国人不喜欢,又有什么意义呢?

土耳其茶叶单产量,几乎是中国茶叶的4倍,为何没有人把中国茶叶跟土耳其做对比?

单产量不分高低,适应市场需求即可

据国际茶叶委员会数据:2019年,世界茶叶产量达到615万吨,茶叶消费总量585.9万吨。

世界茶叶市场,供过于求。茶叶市场产销矛盾本就尖锐,根本无需追求茶叶单产量。

用茶叶单产量低得出一个中国茶叶不如立顿的结论,并不高明。

其次,茶叶出口以原料为主,单价低

据国际茶委会的数据:2019年,世界主要茶叶出口国的离岸价中,中国5.51美元/千克,位列世界第五。

次于日本24.61美元/千克、法国(21.38)、德国(10.98)、英国(7.11)。

来源:中国茶叶流通协会

立顿原材料来自斯里兰卡、肯尼亚等国,这些国家出口均价,比中国更低。

因茶叶出口价低,得出一个中国茶不如立顿的结论,根本站不住脚。

世界茶叶市场竞争激烈,如果中国大宗茶能够压低生产成本,抢占世界茶叶市场,何乐而不为?

最后,出口额与品牌

至于“2016年,中国茶叶出口额14.8亿美元,不足立顿全球营销的一半”。

立顿不仅在欧洲卖茶,也在全球卖茶。中国茶叶,不仅有出口,更有内销。

2020年,我国茶叶产量298.6万吨,内销220.16万吨,内销额2888.84亿元。出口34.88万吨,金额20.28亿美元。

我国茶叶以内销为主。放着中国茶叶内销市场不管。用立顿全球营销额对比中国茶叶出口额,简直是流氓逻辑。

至于品牌。立顿也好,印度的塔塔茶叶也罢。一个品牌,能把茶叶卖到全球,创造30亿美元的营销,这的确是立顿或塔塔茶叶的强大之处。

然而,中国茶叶没有大茶企,没有全球性品牌,也不必妄自菲薄。

二者根本就是:道不同,不相为谋。

-02-立顿虽强,中国茶独一无二

很多人,喜欢用立顿教育中国茶叶品牌。

吹捧立顿的机械化制茶,赞美品牌创立之初大胆的宣传、从茶园到茶杯的口号有多响亮,还有四季一个味的口感是多么值得提倡。

然而,立顿这一套,要是真搬到中国,一定帅不过三秒。

机械化制茶

中国茶叶,传统手工,本质是农业文明。立顿机械化生产,大机器生产,本质是工业文明。

1890年,立顿诞生的时候,印度已经种出大吉岭红茶,打破了中国茶叶垄断,加之有英国工业革命的加持。

立顿在这样大背景下诞生,代表着最先进的生产力。做不大反而不正常。

130年后的今天,依然有人用机械化教育中国茶叶。这是一本正经的拿来主义,不接中国地气。

中国茶叶,不具备机械化的条件。

国人喝茶,喝的是名优茶。机械化生产,能保住原有的风味固然是好,一旦出现差错,国内消费者不买账(手工茶,跟机器搅出来的,味道真有差别)。

而且,中国产茶区,地形多为山地或高原。像云南普洱茶,茶园长在深山老林里,一片茶园里,几米高的茶树,机械化根本行不通。

面对机械化,不盲从,不贬低,两条腿走路

国内名优茶,必须手工生产,满足国内市场,这是根本。

但是,大宗茶的生产,在合适的地方,完全可以采用机械化制茶,降低生产成本,实现出口创汇。

但长久而言,中国茶叶的国际市场,并不是机械化制茶。而是和欧洲一样,茶叶深加工。

中国有庞大的原料,深加工又有院士领衔,加上冲击第四次工业革命的科技,5G还能提供源源不断的机器人劳动力。

时代大背景下,中国茶叶深加工一定能分到一杯羹。面对即将到来的强大生产力,欧洲茶叶深加工,根本承受不住中国的冲击。

立顿一年四季一个味

立顿茶,一年四季拼出相同的口感,就商业而言,立顿很成功。但茶作为一种饮料,立顿略显单一。

中国茶叶,就像葡萄酒。波尔多混酿口感厚重。勃艮第风情万种。意大利更是复杂,阿马罗尼铁汉柔情、巴罗洛越老越有味,新世界酒也各有千秋。

中国茶叶,也是如此。我国有世界最全的茶叶品种。陈椽教授按照工艺,分为绿茶、红茶、白茶、黑茶,青茶、黄茶。

龙井、毛峰等绿茶清香鲜爽,正山小种、祁门功夫,滇红等红茶香高味浓,白毫银针等白茶清香甘美;

岩茶、铁观音等青茶清香醇厚,君山银针等黄茶甘香醇爽,安化黑茶、六堡茶等黑茶陈香醇厚。

相比立顿单一的口味,中国茶叶,风味十足。不同的人,不同的群体,不同的爱好,都能找到适合自己喝的茶。

-03-一杯茶,不同的玩法

我国有世界最大的茶叶市场,但国内袋泡茶只占茶叶市场的5%(袋泡茶流行于欧美)。

这注定了:立顿虽然是全球茶叶巨头,但在中国茶人眼中,立顿只是饮料,不算人生草木间的“茶”。

立顿与中国茶,一杯饮料

立顿茶,工业化生产,口感稳定,方便携带和冲泡。

但本质上,立顿茶与可乐一样,是工业化商品。只有茶的味道,没有茶的风味。

口渴之时,一包立顿,迅速冲泡,方便实用,倒也十分解渴。但也仅此而已。

中国茶叶,手工制作,工艺复杂,色香味俱全。

一杯淡茶,润入喉咙,韵味袭人。喝中国茶,是一种享受,

更是一种文化

世间饮料无数,只有中国茶叶,可以称之为道。

茶,是国人精神的寄托。中国茶叶,喝的是茶,品的是人生。

一人静心,小壶泡茶,喝的是茶,享受的是碌碌生活里,品茶一刻的安宁。

三五好友,围炉煮茶,谈笑间,已过半百人生。喝的是茶,品味的是人生百味。

一盏清茶,早已凝聚在一杯名叫禅茶一味的汤里。

一杯茶,宛如人生,该拿起的拿起,该放下的放下。纵然生活时有困苦,也有苦尽甘来的一刻。

写在最后:

2008年,新华社记者报道:中国7万家茶企不如一个立顿。

从此,立顿成为中国茶企的噩梦,一些G知附体的人,也用立顿,千方百计找中国茶叶的不足。

然而,有些人对立顿顶礼膜拜,有的人不屑一顾。稍微懂茶的人,都能在一盏茶汤里,发现中国茶的美。

中国茶,是世间任何饮料都代替不了的。

经济的发展,必然促进文化的繁荣。茶文化也不例外。

物质生活愈加满足,人会越来越追求精神享受。

相比一口闷下去没有味道的饮料。能得一隅茶室,放空自己,回归本心。静下心来,喝一杯好茶,读一本好书。

捧半盏清茶,持一颗素心,在平凡的生活中品味茶的芳香,领悟人生的真谛。

这才是最难能可贵的啊!

来源:普洱话江湖,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

近日,“绿色黄金——海上丝绸之路上的茶叶贸易”展在中国(海南)南海博物馆(以下简称“南海博物馆”)开展,200余件珍贵展品为市民游客讲述中国茶叶从中国茶叶产区经由海丝之路行销远播世界的过程,再现大航海时代背景下中西方茶文化的互鉴、交流与融合。

根植于中国的茶叶是如何发展成为饮品从而进入寻常百姓家的?茶叶从何时外传并逐渐成为海上丝绸之路上的主要商品之一?这片绿色的茶叶,又撬动一个怎样的时代?本次展览遴选外销茶样、外销茶具、绘画作品、船只模型等各类展品,从茶叶的起源、生产、流通以及文化交流的四个角度,为观众呈现海上丝绸之路的历史茗香。

游客在观看哥德堡号商船复制模型。

“海丝”茶文化源远流长

潭门港内,渔船桅杆鳞次栉比,不远处的港湾内,南海博物馆气魄雄伟,像极了在滔滔南海上乘风破浪的巨轮。8号展厅正在展出的“绿色黄金——海上丝绸之路上的茶叶贸易”展览,吸引不少市民游客驻足观看。

南海博物馆是海南省委、省政府响应国家“一带一路”倡议建设而成,海上丝绸之路系列展览是该馆展览体系中一个重要专题。2020年9月,南海博物馆联合首都博物馆、福建博物院、浙江省博物馆等十家博物馆共同策划推出的“龙行万里——海上丝绸之路上的龙泉青瓷”展览,即是该馆海上丝绸之路系列展览的第一篇章。

哥德堡号商船沉船茶样。

茶,来自中国的神奇植物,是中国对人类、对世界文明所做的重要贡献之一。

俗话说,“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,茶在中国社会生活中的地位可见一斑。中国是最早发现和利用茶叶的国家,千百年来,茶叶经由中国人的智慧创造,变成了一道不可或缺的独特饮品。

但它最初与人类相遇时,被当作一味解毒的药方。陆羽《茶经》记载:茶之为饮,发乎神农氏。《本草经》有“神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之”的记载。

唐朝是我国古代茶文化发展极为兴盛的时期,史称茶兴于唐而盛于宋。唐代茶成为主要商品之一,进入人们的日常生活,许多名茶、贡茶相继出现。正是在这一时期,茶始征税,茶始有字,茶始成书。“自从陆羽生人间,人间相学事新茶”,中唐时陆羽《茶经》的问世,把茶文化推向一个空前的高度。

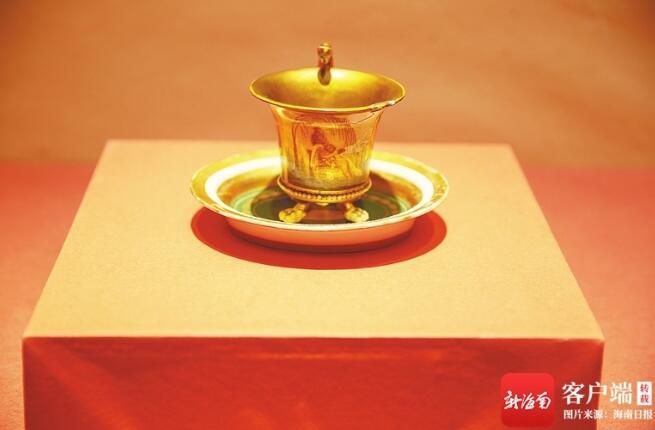

十九世纪描金彩绘茶杯及托。

正是从那时起,经由东海起航线,茶叶外传至朝鲜、日本及东南亚其他国家和地区,17世纪后,航海技术的发展促使东西方贸易往来频繁,茶叶也传往更遥远的欧洲、美洲、非洲等地。

随着欧洲饮茶之风的盛行,茶叶逐渐成为远洋商船的重要货物,直到18世纪20年代茶叶取代了丝绸成为输入欧洲的主要商品。在这场全球贸易的舞台上,一个又一个角色粉墨登场,而主角——中国茶叶经过一道又一道的繁杂程序,被装进茶箱,漂洋过海驶向大洋彼岸,继续下一段的旅程。

珍贵藏品描绘多彩茶文化

展柜中,德国奥托·霍夫曼(1885-1915)的雕塑作品“清奉茶男子铜立像”,可谓栩栩如生。只见男子身形消瘦,双手托着茶盘,低着头紧盯茶具,仿佛生怕茶水因迈开的脚步而洒落。再仔细瞧,衣服上还雕刻着中国传统纹样,脑后的辫子则是由细毛线编制而成。

清代是中国历史上茶馆行业最为鼎盛的时期,各类茶馆遍布城乡,是人们日常生活中不可或缺的公共场所,是社交活动和休闲娱乐的中心,谱写了近代绚丽多彩的茶馆文化。展览中,来自中国茶叶博物馆的清康熙贴花镂空万字梅竹双清椭圆紫砂壶、清康熙太师少师钮贴花夔龙纹紫砂大壶等展品,精美工艺让人啧啧称奇。

茶产业的大发展也促成了茶叶贸易走向繁荣。那时,中国外销至欧洲的茶叶产地主要在广东、上海、福建、安徽、江西、江苏以及两湖地区。19世纪40年代之前,中国一直是世界茶叶市场的主要供应商。

本次展出的来自上海中国航海博物馆藏《19世纪广州十三行商馆玻璃画》十分珍贵。画中,珠江河上游弋着中国渔船、福船、龙舟、帆船以及英国东印度公司的蒸汽船等,百舸争流,记录了清代广州十三行的辉煌历史。

清铜胎画珐琅梅纹小壶。

广东地处南海之滨,峡湾良港众多,在历史上一直是中国与海外贸易的重要中心港口,汉代以来就是中外海上交通贸易的重要枢纽。1757年,清政府“一口通商”法令的颁布,使广东成为中国对外贸易的唯一合法港口。优越的地理位置和特殊政策,广东垄断海路中西贸易近一个世纪之久,茶叶、瓷器、丝绸等各种商品从广州源源不断地销往世界各地,广州也成为中国外销艺术品的生产基地与中转基地。

除了广州,福州也是海上丝绸之路中茶叶贸易的重要港口。福建是产茶大省,闽东北茶区和闽西北茶区依凭闽江能较方便地运到福州。丰富的茶产,便利的交通,使福州茶市迅速崛起。1844年,福州对外开埠,由于种种原因并没有形成大规模的茶叶贸易。直到太平天国战争爆发,广州、上海出口闽茶的通道受阻,清政府随即解除了福州港茶叶出口的禁令,福州港迅速发展,“海禁民开,茶业日盛,洋商采买,辏集福州”。1863年,福州港出口商品总额仅次于上海而居第二位。

藏品再现“海丝”茶贸产业链

通草画,是一种绘制在由通草茎髓切割而成的薄片上的水彩画,作为中国独特的传统技艺,曾在19世纪的中国南方广州一带兴盛一时,供出口外销,向世界展示当时中国的风土人情、仕宦生活、民风民俗等,被称之“东方明信片”。本次展览中,广州十三行博物馆带来的通草水彩茶叶贸易画,描绘场面生动、完整,人物细节清晰,生动展现出茶叶种植、制作、装箱、秤重、收购等过程。

展览讲解员介绍,第一次鸦片战争之后,中国被迫开放了广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸,外商可以和通商口岸所有的商人直接联系。于是,这一时期的茶栈取代了十三行行商,成为中外茶叶贸易的中介机构,茶叶贸易的生产流通体系其运转的流程变为:茶农一茶贩一茶行一茶庄一茶栈一买办一洋行一国外消费者。展柜中,一张张晚清时期的茶叶运输清单、厘照等藏品,再现了茶叶贸易背后的庞大产业链。

欧洲几大贸易公司在这条产业链上获益巨大。

“绿色黄金——海上丝绸之路上的茶叶贸易展”上的外销茶具。

展览中,一份具有近300年历史的茶样,带领人们回到那个风起云涌的贸易时代。“这个茶样十分珍贵,它是从载有370吨茶叶的瑞典哥德堡号沉船中打捞上来的,中国茶叶博物馆有幸保存了两份,这是其中之一。”南海博物馆副馆长章佩岚介绍。

1745年1月11日,瑞典东印度公司远洋商船“哥德堡I号”从广州启程回国,船上装载着大约700吨中国物品,包括茶叶、瓷器、丝绸和香料等。经过8个月的航行,在离哥德堡港大约900米的海面,哥德堡号突然触礁沉没。1984年,瑞典人发现了沉睡海底的哥德堡号,直到1986年,新一轮打捞开始了,打捞工作一直延续到1993年。数百年间,人们从中打捞起大量的茶叶和饮茶用的精美瓷器。

18世纪,英国东印度公司开始支配世界的茶叶贸易,并逐渐掌握了中国茶叶贸易的专卖权,操纵茶叶买卖,限制茶叶输入英国的数量,控制着茶叶的价格,垄断了茶叶的国际市场。由英国东印度公司运销的中国茶叶,在1770年代占广州全部外销茶的33%,到19世纪初达到80%。

随着一片片茶叶远播海外的,还有中国茶叶的加工工艺、植茶技术、饮茶方法、茶事礼俗、精美茶具等,茶香所至,蔚然成风。海上丝绸之路上的茶叶,不仅是“绿色黄金”,也成为了中国文化的传播者。(赵优李婧瑜袁琛)

来源:文\海南日报 记者 赵优 通讯员 李婧瑜

图\海南日报记者袁琛

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除