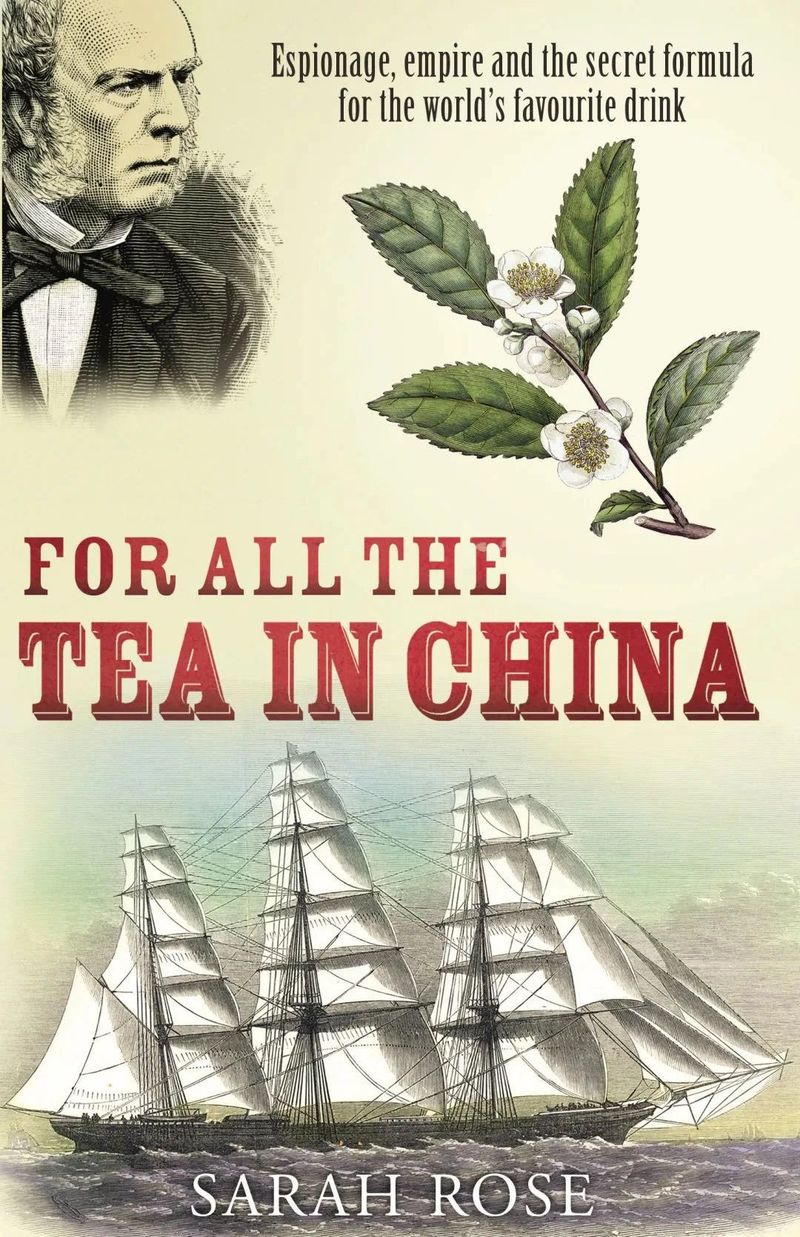

2015年,社科文献出版社甲骨文工作室出版了萨拉·罗斯(Sarah Rose) 的For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History,我帮取了一个中文名:《茶叶大盗:改变世界的中国茶》。

在我看来,再也没有比“茶叶大盗”这个称呼更适合罗伯特·福琼的了,为他写传记的萨拉·罗斯说,福琼从中国偷走茶种这事,是一宗人类史上最大的商业盗窃。她写道:“茶叶符合成为知识产权的所有条件:具有很高的商业价值、必须采用中国特有的某种工艺和流程生产、中国对这一技术极为保护、拥有这一技术让中国在竞争对手面前获得极大优势。”

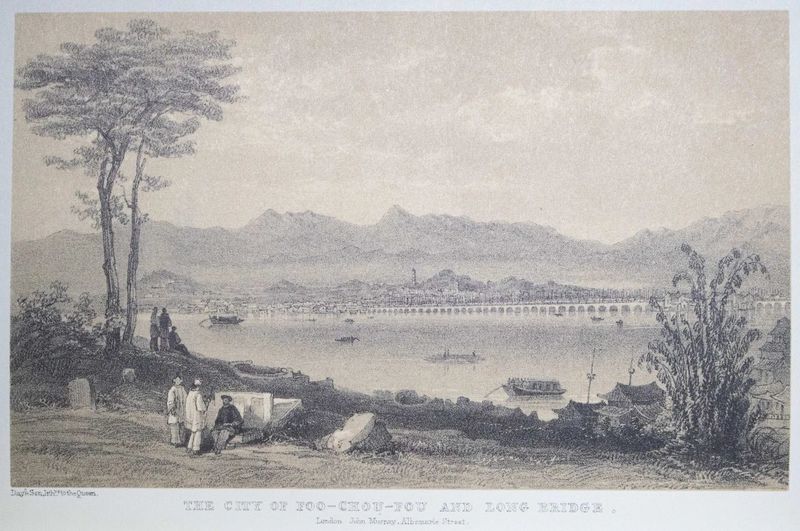

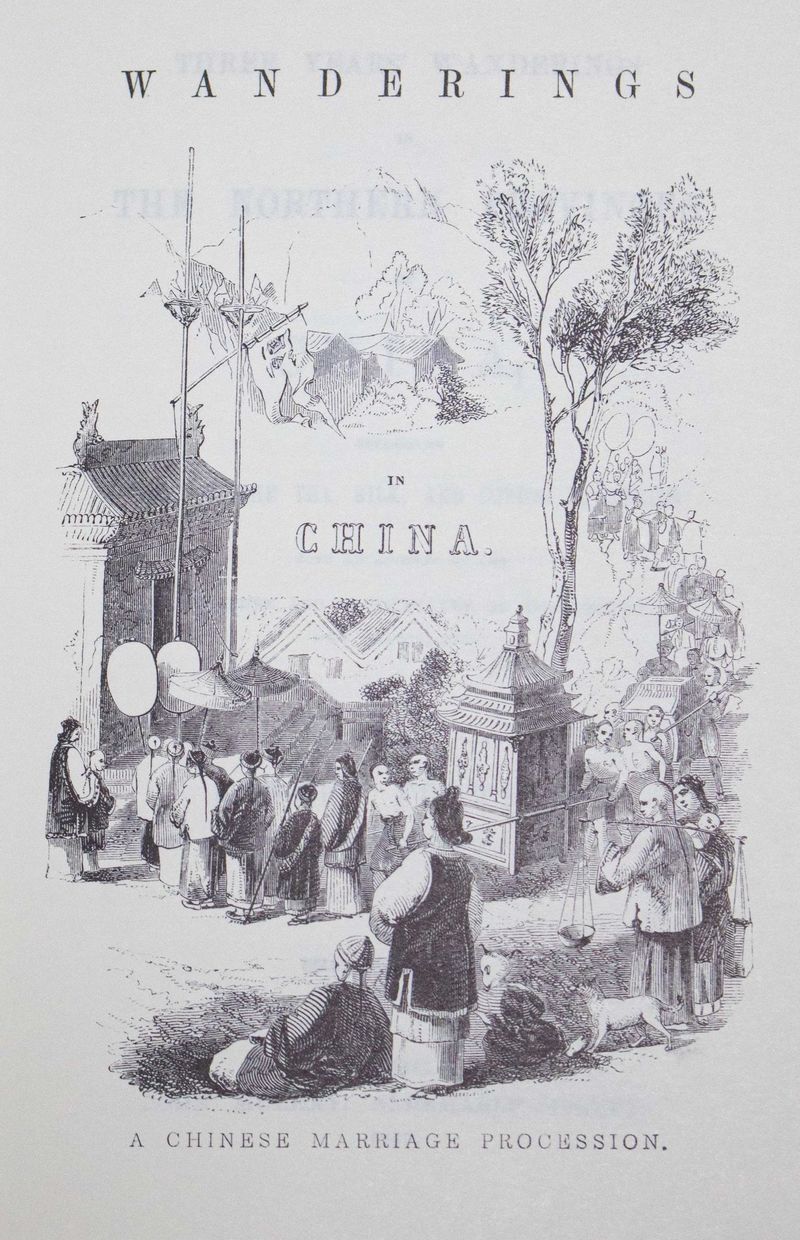

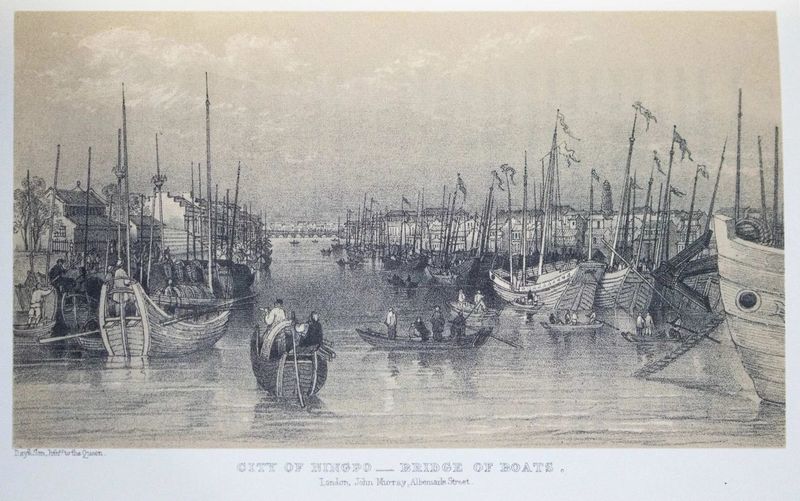

福琼大作《两访中国茶乡》,是一本罕见的中国纪行文本,书里充分展现了他博物学家的素养。他记录了鸦片战争后那个巨变的中国,风土、物种、人群以及命运,谁想得到,舟山曾经被英国占领过,当地人以能为大英帝国提供裁缝服务为荣。福琼不仅记录了茶叶的鉴别方法,还记录了鸦片的鉴别方法,他也详实地还原了南京棉的制作,特别纯净与柔软。闽江的梯田就像通往山上的楼梯,令人震撼。福建的大麦4月就熟了,而上海要到5月。福琼很惊讶地发现,福州人居然吃牛肉喝牛奶。

在福琼之前,茶叶知识从未如此系统且规模地被外国人获得,即便是中国人,也很少有人会那么百科全书式去了解茶。福琼重点谈论了中国与英国饮茶的方式不同,中国是清饮,英国是混饮,这是消费习惯。而有关茶叶种植、加工、运输等等,对西方人来说,完全都是陌生的,故福琼的记载事无巨细。

我们重温福琼的中国纪行,大有裨益。在我看来,《两访中国茶乡》是近200年来最重要的茶叶文本,它的重要程度仅仅在陆羽的《茶经》之后。

品饮方式的不同

在中国,“我可以得到一杯茶,真的只是茶,没有糖,没有牛奶,在中国喝茶从来不添加这些东西。”不过,他在福建却喝到加奶的茶。福琼多次提到中国人喝纯茶的问题,这是写给英国人看的。“我们喝着茶,我发现,如果不加糖、不加奶,纯正的茶水喝起来非常提神。不时有店小二前来给我们的茶杯续满开水,通常要这样反复续上两三次水,或是喝到没有茶味为止。”“在炎热的夏天喝上一杯茶,我不知道还有什么东西比这个更让人消困解乏,哪怕是起到一半的作用也好——我是指像中国人喝的那种又纯又正的茶水,既不加糖也不加牛奶。在消困解乏方面,它比葡萄酒和啤酒都要好很多。茶可以解渴,可以提神,还可以袪除这种气候所引起的种种疾病。”

这就是一个非常有趣的问题,在中国,喝茶加奶这种混饮的传统远远比清饮的传统更为久远,但为什么西方人会觉得混饮不是中国的传统,反而是安徽、浙江、福建极少数喝清饮的地方才是中国的传统?

他奉劝那些淑女,要向中国学习如何泡茶。先烧水,把水烧开,像陆羽、苏东坡教导的那样,从蟹眼煮到鱼眼。要温杯,为茶杯预热,泡茶的第一杯要倒掉。

茶树种植方面的知识,是英国人从未掌握的

在安徽,福琼看到山坡上有大片大片的茶林,茶林中间还种着一些庄稼,有小米和玉米等。小米和玉米能为茶林遮荫的作用,这对茶林的生长是有些好处。但他也有怀疑:“这样做的另一个原因,可能是因为中国人喜欢把各种农作物混在一起耕作,实际上,这一实践遍布全中国各地。在别的地方,我从来没见过像这个山区里长得这么好的小米和玉米。”确实,即便是今天,依然还有许多地方把茶树与玉米地混种在一起,这主要是土地的最大利用。

在徽州,福琼找到了他访问中国最想获得的茶树种植知识,后来他在武夷山又验证了这些知识的正确性,从种子到茶树,是一个非常漫长的过程。

茶树都是由种子繁殖而成的,茶树种子在10月成熟。茶农把种子采集下来以后,再放在一个篮子里,与沙子和湿土混杂在一起,一直保存到春天。如果不采用这种办法,就只有小部分茶树种子能够发出芽来。如果暴露在剧烈变化的温度和湿度环境中,这些种子就会被毁掉。

到了3月份,人们把茶树种子从篮子中取出来,种到土里去。这一阶段会种得很密,成排成列地种在苗圃里,或者种在茶园里某块空出来的角落上。有时候,为了提高茶园的土地利用率,人们会在茶田的每个空闲位置种上五六颗种子。

茶树苗长到一岁左右的时候,就可以移栽了。移栽一般是在春天季风变化的时候进行,这时候甘雨时降,雨水温暖。树苗种植成行,株距约4英尺左右,每行有五六棵树苗的样子,行距也是4英尺左右。等到第三年,这些茶树就可以开采第一批茶叶了。

在徽州,他看到的茶园的土地,都是红壤土当中混杂着相当比例的碎石和沙子。

而在武夷山,“在我脚下以及四方都是武夷山嶙峋的山石,山谷中、山坡上有很多小块的肥沃土地,上面都种着茶树”,福琼写道。

武夷山以及附近一带的茶树都是在如下的环境中生长的:

1.土壤肥沃程度中等,呈棕红色,含有大量这一地区的岩石颗粒;

2.茶田因为岩石的特殊构造以及山坡上不断渗出来的流水而保持了充足的湿润程度;

3.由于山势的自然倾斜,茶田的排水状况良好,如果是在平地上,也因为比河流水面高出许多,所以排水良好。

茶树采摘方面知识。

幼苗一般在两三年内都不会采摘叶子,直到它们完全长大了,生出强壮有力的枝条。过早采摘茶叶,是一种非常不好的栽培方式。即使茶树完全长大了,对那些长势不太好的茶树,茶农们也不会采摘太多茶叶,有时候甚至绕过它们,不去采摘这些茶树的叶子,避免影响它们的生长。

但即使是照料得很好,土壤也很适宜,茶树老了之后,最终还是会萎缩,生长不良,茶叶的出产量下降从而使得茶农赚不到钱。所以在那些管理得好的茶园里,茶农们每年都要把一些老茶树移走,用新的树苗来顶替它们。一棵茶树,它处于全盛时间的生长期有多长,当然要取决于很多条件,但即使是照料得很好,能够持续给茶农带来盈利,茶树树龄也不宜超过十年或十二年,过了这个年龄段就不太合适,通常在这之前要把它们挖出来,把地方腾出来让给新的茶树。这也解释为什么清以来,在安徽、福建难以看到有年份的大茶树主因,因为产量需求,那些稍微上点年纪的茶树都被挖走。

茶树与工艺知识

福琼全面纠正了西方长期以来有关茶树的错误知识。西方一直以为,红茶树与绿茶树是两种树,福琼结合在广州以及浙江、安徽与福建的考察认为,林奈以来的西方在茶树分类上是错误的,没有所谓的红茶树,绿茶树,红茶与绿茶不过是加工工艺的不同而已。错误的根源在于,西方人大部分都是在广州获得茶知识,他们对大陆内地的茶一无所知。福琼的大作出版后,在英国卖得特别好,最大的原因,就是书里传播了正确的茶知识,满足了英国茶客的需求。

在古老的传说中,中国人采茶的时候要请猴子来帮忙,福琼也纠正了这一错误认知,猴子采茶的可能性小,但猴子到了种有茶树的岩石上,中国人就朝它们扔石块,这使得猴子们很生气,它们于是开始折断茶树的树枝,把树枝朝着袭击它们的人扔下来。就这样,人们获得了岩石上那些不易采摘到的茶。威廉·乌克斯1935年出版的《茶叶全书》里,就有一幅猴子摘茶的插图,这带着西方对东方的浪漫想象。

茶叶的收购知识

当年那些在崇安、星村收茶的茶商创造了“一手”茶这个词汇,他们亲自或者委托他们的经纪人前往这一地区的各个小镇、村落和寺庙,从和尚道士以及茶农们手中收购茶叶,这些收购来的茶叶运到茶商家中,都堆在一起。这些堆在一起的茶叶,以620箱或630箱为一手。同一手茶叶,其形态、等级都是一样的。倘若不是经由这样一种收购方式,那么同一手茶叶,就可能会有好几种不同的茶叶。到了大茶商手中,这些茶叶经过重新烘焙、包装然后再销往国外。

现在在云南茶山流行守采,就是等着在茶树下看着茶农采,为了保真,颇有点当年茶商收“一手”的做法。

同一手茶叶的箱子都包在一起,上面标上这手茶叶收购商的戳记。一年又一年,同一手茶叶,或者说,标有同样戳记的茶叶,就这样运到外国茶商那儿去。慢慢地,有些茶叶的名声更好一些,要价也更高一些。福琼也警告说,这并不意味着,今年这一手的茶叶和去年这一手的茶叶质量就一样好,尽管它们买自同一个人,箱子上也标着与去年一样的戳记。

茶叶运输知识

高级茶全程运输不落地,低级茶则相反。福琼专门画了两幅素描,又不厌其详地描述了整个画面。也因为这样,那个时代武夷山中的挑夫,茶马古道上的背负,都成为与茶叶相关挥之不去的影像。

高品级的茶叶,茶叶箱一路上都不能接触到地面。茶叶箱按下述方式背着:两根竹竿,各长7英尺左右,这两根竹竿的一头,一边一根,牢牢地与茶叶箱绑在一起。两根竹竿的另一头则并起来绑在一起,这样形成一个三角的形状。通过这种方式,搬运工可以把茶叶箱扛在他的肩头,脑袋则正好夹在两根竹竿围成的三角中间。为了把茶叶箱更轻松地背在肩头,箱底还会绑上一小块木板。

搬运工需要休息的时候,就把竹竿一头插在地上,把竹竿垂直竖起,这样整个箱子的重量就都由地面受力。在山里走那种陡峭的山路时,有了这种设施就会很方便,因为有些山路陡得每走几步就要歇一下,如果搬运工们没有这种便利的工具,茶叶箱就要不断地放到地面上。而当搬运工们在客栈或茶馆休息的时候,茶叶箱也可以支在竹竿上,靠墙竖着放在那儿。

所有低档次的茶叶,都用普通方式把它们挑下山来,也就是说,搬运工们用扁担挑茶叶,扁担两头各挑一箱。等到他休息的时候,不管是在山上还是客栈里,茶叶箱就直接放在地上,沾到泥土,等它们运到目的地,茶叶的外观就不如那些用另一种方式运下山的高级茶叶了。

茶叶利润

茶叶到底能不能赚钱?福琼这笔账算得已经超过他博物学家的范畴,但也正因为有他这笔账,我们才得以了解当年茶商的选择。

茶叶商,无论是在武夷山、屯溪还是在上海,或者什么地方,茶商都以广州人为主,广州茶商也是福琼在沿途努力回避的人群,他们能一眼就认出福琼是个老外,他假冒长城以北中国人的把戏只能偏偏广州以外的人。

从原料收购,到运输,再到外国人手上,怎么赚钱?福琼很关心,“我收集下面这些信息是为了搞清楚,如果可能的话,一箱或者一担茶叶运到出口港到底要征收多少费用。如果我能够或多或少把这个情况弄清楚,我们就可以知道中国人每年从这一贸易中赚取了多少利润,以及他们是否有可能降低茶叶价钱,同时,我们自己的关税也能相应地下降一些,这样,就可以让我们全体英国人民都喝得起这种美味健康的饮料。”

这部分,《两访中国茶乡》写得极为细致,敖雪岗的译本也非常流畅,我将再次复述一遍。

武夷山附近最好的红茶,先被送到崇安,在那被标上某一戳记,卖给与外国茶商打交道的中间商,这些人通常都是广州人。然后中间商开始雇佣搬运工,把茶箱从福建武夷山挑运到江西铅山、河口两个地方。武夷山到铅山220里,到河口280里,搬运工要5到6天。武夷山是一座大山,分属福建与江西,武夷山的风土更接近江西,尤其是饮食上,都比较喜欢吃辣。茶叶在铅山、河口走水路,如果去往广州,就要西行,进入鄱阳湖。经过南昌府、赣州府,再走陆路,翻越大梅岭,进入广东南雄,这需要一整天时间,之后再把茶叶重新装上大船,运往广州。茶叶从武夷山运到广州,整个路程下来,大概需要六个星期到两个月。

如果是运往上海市场,茶船要逆流而上,向东驶向玉山。玉山离河口有180里。需要一到四天时间,看水流情况。茶到玉山以后,需要再次搬运到常山。玉山位于一条往西注入鄱阳湖的河流的源头,而常山则坐落在一条往东注入杭州湾的河流旁边。从玉山到常山大约有100里,搬运工需要两到三天才能走完。从常山到杭州大概有800里,由于一路下行,五六天时间就能轻松地完成这段路程。从杭州到上海的距离约为500里,需要五天时间。

红茶从武夷山运到上海整个里程估计为400英里,整个行程便要花上28天,这大概是路上平均要花的时间。

这两条道路,我把之称为“红茶之路”,影响了整个西方文明史,是一条媲美茶马古道、万里茶道的茶道。

1848年12月,英格兰市场上出售的普通红茶,要价大概在每磅8便士。这种茶在上海的售价是:1846年为每担12两银子,1847年为每担11两银子,1848年为9到10两银子,1849年7月为11两银子。这些售价中都包括了出口税。

假设这些茶叶是“红茶之路”运来,那么一路上雇请搬运工和雇船的钱大概如下:每箱1740文钱相当于一担2718文钱,如果用银钱计算的话,大概是1.8元银元,或者1.359两银子。此外还要加上产茶区茶叶的价钱,批发商用于检测、购买木炭、雇请劳力炒茶的费用,茶叶箱子和包装的费用,以及海关费用和出口税等。

茶农出售上述这种茶叶的要价大概是每斤80文钱,相当于每担4两银子。各种费用总计:每担9.773两银子。

这笔账福琼一算,没什么利润啊。“微薄得几乎就让人怀疑,生产商是否还愿意继续维持这样的生产规模。”不过,这是普通茶的价格,高级茶就不一样了。

高品级的茶叶在上海的价格, 1846年12月是从20到28两银子不等,1847年从18到26两银子不等,1848年从14到22两银子不等,1849年7月则是从16到25两银子不等。而这种茶叶在英国市场1847年11月的卖价是从每磅1先令到1先令4便士不等。茶农以每斤160文的平均价格卖给中间商,把这些精品茶叶运到上海码头的总体费用为14两银子。而英国商人在上面记载的四年时间中,他们付出的平均收购价是22两银子左右,一担茶叶的利润为8两银子。

这就是大家只做高端茶,不做低端茶主因,利润。

偷运茶种的过程

福琼能够偷运活的植物,仅仅有博物学家的眼光远远不够。在中国的茶乡历练,他获得了大量有关茶树种植与养护的知识,同时,沃德箱的应用使得福琼偷盗过程如鱼得水。

福琼在上海制作出规格为1.2米宽、1.8米高的巨大沃德箱,将他采集到的全部树苗和树种,尽数栽培于其中。

沃德箱的发明者纳撒尼尔·巴格肖·沃德(Nathaniel Bagshaw Ward)是一位外科医生,他住宿的地方,植物因为空气被严重污染而无法存活,1829年,沃德医生发现在蕨类植物在密闭罐中生长得很好,他由此得到启示,发明了沃德箱。

沃德箱玻璃内壁可以形成了冷凝水,冷凝水滴到土壤上,形成水气的自然循环,土壤也可以一直保持同样的湿度,阳光可以透过玻璃照射进来,满足植物生长的所有与条件。1842年,沃德把这种可以用于长途运输植物的技术公诸于世,带来的了植物猎人在全球的盛行。

福琼详细地记录了这一过程:“我从中国最好的丝绸产区采集了一些小桑树,我把它们都种到一个箱子里,就像平常种树那样,然后给它们浇水;两三天以后,等到泥土干透了,把大量茶树种撒到泥土表面,然后在种子上面再盖上大约半寸深的土,浇上水,用一些木板把这些泥土盖紧;这之后就像往常一样,把整个箱子绑起来,绑得越紧越好。箱子运到加尔各答之后,里面的桑树长得都很好,茶树种也在运输途中发芽了,泥土表层长得到处都是。”

能成功运输,并且成功种活后,福琼继续他的工作。

“在试验成功的消息从印度传回来以后,我决定继续用同样的办法来包装那些箱子,这一次我将亲自带着它们走一回。于是,我在每个箱子的茶树苗之间都撒满了茶树种。”

“这样包装、准备好的箱子一共有14个,我手中还剩了大量的树种,在1蒲式耳左右。我打算用下面这种办法来处理这些种子。我准备了两个玻璃柜子,用来把中国采集到的山茶花运往加尔各答的植物园。我把茶树种子都倒在柜子前面,又倒入一小部分泥土掺杂在种子里面。然后在柜子底部铺上这样一层泥土、种子的混合物,两者大概是1:2的比例,把那些山茶花从花盆中轻轻取出,放到这一层混合物上面。山茶花之间的空隙也都用这种混合物填满,填到一定高度为止,然后再在最上面撒上少量泥土,把顶部的种子覆盖起来。给柜子里浇水,浇得透透的,然后用木板把柜子中的泥土固定下来,再把柜子盖子像平常一样合上扎紧。”

数量有多少呢?“就是通过这种简单的方法,我们把12000株茶树运到了喜马拉雅的茶园。”

来源:茶业复兴

如有侵权请联系删除

2015年,社科文献出版社甲骨文工作室出版了萨拉·罗斯(Sarah Rose) 的For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History,我帮取了一个中文名:《茶叶大盗:改变世界的中国茶》。

在我看来,再也没有比“茶叶大盗”这个称呼更适合罗伯特·福琼的了,为他写传记的萨拉·罗斯说,福琼从中国偷走茶种这事,是一宗人类史上最大的商业盗窃。她写道:“茶叶符合成为知识产权的所有条件:具有很高的商业价值、必须采用中国特有的某种工艺和流程生产、中国对这一技术极为保护、拥有这一技术让中国在竞争对手面前获得极大优势。”

福琼大作《两访中国茶乡》,是一本罕见的中国纪行文本,书里充分展现了他博物学家的素养。他记录了鸦片战争后那个巨变的中国,风土、物种、人群以及命运,谁想得到,舟山曾经被英国占领过,当地人以能为大英帝国提供裁缝服务为荣。福琼不仅记录了茶叶的鉴别方法,还记录了鸦片的鉴别方法,他也详实地还原了南京棉的制作,特别纯净与柔软。闽江的梯田就像通往山上的楼梯,令人震撼。福建的大麦4月就熟了,而上海要到5月。福琼很惊讶地发现,福州人居然吃牛肉喝牛奶。

在福琼之前,茶叶知识从未如此系统且规模地被外国人获得,即便是中国人,也很少有人会那么百科全书式去了解茶。福琼重点谈论了中国与英国饮茶的方式不同,中国是清饮,英国是混饮,这是消费习惯。而有关茶叶种植、加工、运输等等,对西方人来说,完全都是陌生的,故福琼的记载事无巨细。

我们重温福琼的中国纪行,大有裨益。在我看来,《两访中国茶乡》是近200年来最重要的茶叶文本,它的重要程度仅仅在陆羽的《茶经》之后。

品饮方式的不同

在中国,“我可以得到一杯茶,真的只是茶,没有糖,没有牛奶,在中国喝茶从来不添加这些东西。”不过,他在福建却喝到加奶的茶。福琼多次提到中国人喝纯茶的问题,这是写给英国人看的。“我们喝着茶,我发现,如果不加糖、不加奶,纯正的茶水喝起来非常提神。不时有店小二前来给我们的茶杯续满开水,通常要这样反复续上两三次水,或是喝到没有茶味为止。”“在炎热的夏天喝上一杯茶,我不知道还有什么东西比这个更让人消困解乏,哪怕是起到一半的作用也好——我是指像中国人喝的那种又纯又正的茶水,既不加糖也不加牛奶。在消困解乏方面,它比葡萄酒和啤酒都要好很多。茶可以解渴,可以提神,还可以袪除这种气候所引起的种种疾病。”

这就是一个非常有趣的问题,在中国,喝茶加奶这种混饮的传统远远比清饮的传统更为久远,但为什么西方人会觉得混饮不是中国的传统,反而是安徽、浙江、福建极少数喝清饮的地方才是中国的传统?

他奉劝那些淑女,要向中国学习如何泡茶。先烧水,把水烧开,像陆羽、苏东坡教导的那样,从蟹眼煮到鱼眼。要温杯,为茶杯预热,泡茶的第一杯要倒掉。

茶树种植方面的知识,是英国人从未掌握的

在安徽,福琼看到山坡上有大片大片的茶林,茶林中间还种着一些庄稼,有小米和玉米等。小米和玉米能为茶林遮荫的作用,这对茶林的生长是有些好处。但他也有怀疑:“这样做的另一个原因,可能是因为中国人喜欢把各种农作物混在一起耕作,实际上,这一实践遍布全中国各地。在别的地方,我从来没见过像这个山区里长得这么好的小米和玉米。”确实,即便是今天,依然还有许多地方把茶树与玉米地混种在一起,这主要是土地的最大利用。

在徽州,福琼找到了他访问中国最想获得的茶树种植知识,后来他在武夷山又验证了这些知识的正确性,从种子到茶树,是一个非常漫长的过程。

茶树都是由种子繁殖而成的,茶树种子在10月成熟。茶农把种子采集下来以后,再放在一个篮子里,与沙子和湿土混杂在一起,一直保存到春天。如果不采用这种办法,就只有小部分茶树种子能够发出芽来。如果暴露在剧烈变化的温度和湿度环境中,这些种子就会被毁掉。

到了3月份,人们把茶树种子从篮子中取出来,种到土里去。这一阶段会种得很密,成排成列地种在苗圃里,或者种在茶园里某块空出来的角落上。有时候,为了提高茶园的土地利用率,人们会在茶田的每个空闲位置种上五六颗种子。

茶树苗长到一岁左右的时候,就可以移栽了。移栽一般是在春天季风变化的时候进行,这时候甘雨时降,雨水温暖。树苗种植成行,株距约4英尺左右,每行有五六棵树苗的样子,行距也是4英尺左右。等到第三年,这些茶树就可以开采第一批茶叶了。

在徽州,他看到的茶园的土地,都是红壤土当中混杂着相当比例的碎石和沙子。

而在武夷山,“在我脚下以及四方都是武夷山嶙峋的山石,山谷中、山坡上有很多小块的肥沃土地,上面都种着茶树”,福琼写道。

武夷山以及附近一带的茶树都是在如下的环境中生长的:

1.土壤肥沃程度中等,呈棕红色,含有大量这一地区的岩石颗粒;

2.茶田因为岩石的特殊构造以及山坡上不断渗出来的流水而保持了充足的湿润程度;

3.由于山势的自然倾斜,茶田的排水状况良好,如果是在平地上,也因为比河流水面高出许多,所以排水良好。

茶树采摘方面知识。

幼苗一般在两三年内都不会采摘叶子,直到它们完全长大了,生出强壮有力的枝条。过早采摘茶叶,是一种非常不好的栽培方式。即使茶树完全长大了,对那些长势不太好的茶树,茶农们也不会采摘太多茶叶,有时候甚至绕过它们,不去采摘这些茶树的叶子,避免影响它们的生长。

但即使是照料得很好,土壤也很适宜,茶树老了之后,最终还是会萎缩,生长不良,茶叶的出产量下降从而使得茶农赚不到钱。所以在那些管理得好的茶园里,茶农们每年都要把一些老茶树移走,用新的树苗来顶替它们。一棵茶树,它处于全盛时间的生长期有多长,当然要取决于很多条件,但即使是照料得很好,能够持续给茶农带来盈利,茶树树龄也不宜超过十年或十二年,过了这个年龄段就不太合适,通常在这之前要把它们挖出来,把地方腾出来让给新的茶树。这也解释为什么清以来,在安徽、福建难以看到有年份的大茶树主因,因为产量需求,那些稍微上点年纪的茶树都被挖走。

茶树与工艺知识

福琼全面纠正了西方长期以来有关茶树的错误知识。西方一直以为,红茶树与绿茶树是两种树,福琼结合在广州以及浙江、安徽与福建的考察认为,林奈以来的西方在茶树分类上是错误的,没有所谓的红茶树,绿茶树,红茶与绿茶不过是加工工艺的不同而已。错误的根源在于,西方人大部分都是在广州获得茶知识,他们对大陆内地的茶一无所知。福琼的大作出版后,在英国卖得特别好,最大的原因,就是书里传播了正确的茶知识,满足了英国茶客的需求。

在古老的传说中,中国人采茶的时候要请猴子来帮忙,福琼也纠正了这一错误认知,猴子采茶的可能性小,但猴子到了种有茶树的岩石上,中国人就朝它们扔石块,这使得猴子们很生气,它们于是开始折断茶树的树枝,把树枝朝着袭击它们的人扔下来。就这样,人们获得了岩石上那些不易采摘到的茶。威廉·乌克斯1935年出版的《茶叶全书》里,就有一幅猴子摘茶的插图,这带着西方对东方的浪漫想象。

茶叶的收购知识

当年那些在崇安、星村收茶的茶商创造了“一手”茶这个词汇,他们亲自或者委托他们的经纪人前往这一地区的各个小镇、村落和寺庙,从和尚道士以及茶农们手中收购茶叶,这些收购来的茶叶运到茶商家中,都堆在一起。这些堆在一起的茶叶,以620箱或630箱为一手。同一手茶叶,其形态、等级都是一样的。倘若不是经由这样一种收购方式,那么同一手茶叶,就可能会有好几种不同的茶叶。到了大茶商手中,这些茶叶经过重新烘焙、包装然后再销往国外。

现在在云南茶山流行守采,就是等着在茶树下看着茶农采,为了保真,颇有点当年茶商收“一手”的做法。

同一手茶叶的箱子都包在一起,上面标上这手茶叶收购商的戳记。一年又一年,同一手茶叶,或者说,标有同样戳记的茶叶,就这样运到外国茶商那儿去。慢慢地,有些茶叶的名声更好一些,要价也更高一些。福琼也警告说,这并不意味着,今年这一手的茶叶和去年这一手的茶叶质量就一样好,尽管它们买自同一个人,箱子上也标着与去年一样的戳记。

茶叶运输知识

高级茶全程运输不落地,低级茶则相反。福琼专门画了两幅素描,又不厌其详地描述了整个画面。也因为这样,那个时代武夷山中的挑夫,茶马古道上的背负,都成为与茶叶相关挥之不去的影像。

高品级的茶叶,茶叶箱一路上都不能接触到地面。茶叶箱按下述方式背着:两根竹竿,各长7英尺左右,这两根竹竿的一头,一边一根,牢牢地与茶叶箱绑在一起。两根竹竿的另一头则并起来绑在一起,这样形成一个三角的形状。通过这种方式,搬运工可以把茶叶箱扛在他的肩头,脑袋则正好夹在两根竹竿围成的三角中间。为了把茶叶箱更轻松地背在肩头,箱底还会绑上一小块木板。

搬运工需要休息的时候,就把竹竿一头插在地上,把竹竿垂直竖起,这样整个箱子的重量就都由地面受力。在山里走那种陡峭的山路时,有了这种设施就会很方便,因为有些山路陡得每走几步就要歇一下,如果搬运工们没有这种便利的工具,茶叶箱就要不断地放到地面上。而当搬运工们在客栈或茶馆休息的时候,茶叶箱也可以支在竹竿上,靠墙竖着放在那儿。

所有低档次的茶叶,都用普通方式把它们挑下山来,也就是说,搬运工们用扁担挑茶叶,扁担两头各挑一箱。等到他休息的时候,不管是在山上还是客栈里,茶叶箱就直接放在地上,沾到泥土,等它们运到目的地,茶叶的外观就不如那些用另一种方式运下山的高级茶叶了。

茶叶利润

茶叶到底能不能赚钱?福琼这笔账算得已经超过他博物学家的范畴,但也正因为有他这笔账,我们才得以了解当年茶商的选择。

茶叶商,无论是在武夷山、屯溪还是在上海,或者什么地方,茶商都以广州人为主,广州茶商也是福琼在沿途努力回避的人群,他们能一眼就认出福琼是个老外,他假冒长城以北中国人的把戏只能偏偏广州以外的人。

从原料收购,到运输,再到外国人手上,怎么赚钱?福琼很关心,“我收集下面这些信息是为了搞清楚,如果可能的话,一箱或者一担茶叶运到出口港到底要征收多少费用。如果我能够或多或少把这个情况弄清楚,我们就可以知道中国人每年从这一贸易中赚取了多少利润,以及他们是否有可能降低茶叶价钱,同时,我们自己的关税也能相应地下降一些,这样,就可以让我们全体英国人民都喝得起这种美味健康的饮料。”

这部分,《两访中国茶乡》写得极为细致,敖雪岗的译本也非常流畅,我将再次复述一遍。

武夷山附近最好的红茶,先被送到崇安,在那被标上某一戳记,卖给与外国茶商打交道的中间商,这些人通常都是广州人。然后中间商开始雇佣搬运工,把茶箱从福建武夷山挑运到江西铅山、河口两个地方。武夷山到铅山220里,到河口280里,搬运工要5到6天。武夷山是一座大山,分属福建与江西,武夷山的风土更接近江西,尤其是饮食上,都比较喜欢吃辣。茶叶在铅山、河口走水路,如果去往广州,就要西行,进入鄱阳湖。经过南昌府、赣州府,再走陆路,翻越大梅岭,进入广东南雄,这需要一整天时间,之后再把茶叶重新装上大船,运往广州。茶叶从武夷山运到广州,整个路程下来,大概需要六个星期到两个月。

如果是运往上海市场,茶船要逆流而上,向东驶向玉山。玉山离河口有180里。需要一到四天时间,看水流情况。茶到玉山以后,需要再次搬运到常山。玉山位于一条往西注入鄱阳湖的河流的源头,而常山则坐落在一条往东注入杭州湾的河流旁边。从玉山到常山大约有100里,搬运工需要两到三天才能走完。从常山到杭州大概有800里,由于一路下行,五六天时间就能轻松地完成这段路程。从杭州到上海的距离约为500里,需要五天时间。

红茶从武夷山运到上海整个里程估计为400英里,整个行程便要花上28天,这大概是路上平均要花的时间。

这两条道路,我把之称为“红茶之路”,影响了整个西方文明史,是一条媲美茶马古道、万里茶道的茶道。

1848年12月,英格兰市场上出售的普通红茶,要价大概在每磅8便士。这种茶在上海的售价是:1846年为每担12两银子,1847年为每担11两银子,1848年为9到10两银子,1849年7月为11两银子。这些售价中都包括了出口税。

假设这些茶叶是“红茶之路”运来,那么一路上雇请搬运工和雇船的钱大概如下:每箱1740文钱相当于一担2718文钱,如果用银钱计算的话,大概是1.8元银元,或者1.359两银子。此外还要加上产茶区茶叶的价钱,批发商用于检测、购买木炭、雇请劳力炒茶的费用,茶叶箱子和包装的费用,以及海关费用和出口税等。

茶农出售上述这种茶叶的要价大概是每斤80文钱,相当于每担4两银子。各种费用总计:每担9.773两银子。

这笔账福琼一算,没什么利润啊。“微薄得几乎就让人怀疑,生产商是否还愿意继续维持这样的生产规模。”不过,这是普通茶的价格,高级茶就不一样了。

高品级的茶叶在上海的价格, 1846年12月是从20到28两银子不等,1847年从18到26两银子不等,1848年从14到22两银子不等,1849年7月则是从16到25两银子不等。而这种茶叶在英国市场1847年11月的卖价是从每磅1先令到1先令4便士不等。茶农以每斤160文的平均价格卖给中间商,把这些精品茶叶运到上海码头的总体费用为14两银子。而英国商人在上面记载的四年时间中,他们付出的平均收购价是22两银子左右,一担茶叶的利润为8两银子。

这就是大家只做高端茶,不做低端茶主因,利润。

偷运茶种的过程

福琼能够偷运活的植物,仅仅有博物学家的眼光远远不够。在中国的茶乡历练,他获得了大量有关茶树种植与养护的知识,同时,沃德箱的应用使得福琼偷盗过程如鱼得水。

福琼在上海制作出规格为1.2米宽、1.8米高的巨大沃德箱,将他采集到的全部树苗和树种,尽数栽培于其中。

沃德箱的发明者纳撒尼尔·巴格肖·沃德(Nathaniel Bagshaw Ward)是一位外科医生,他住宿的地方,植物因为空气被严重污染而无法存活,1829年,沃德医生发现在蕨类植物在密闭罐中生长得很好,他由此得到启示,发明了沃德箱。

沃德箱玻璃内壁可以形成了冷凝水,冷凝水滴到土壤上,形成水气的自然循环,土壤也可以一直保持同样的湿度,阳光可以透过玻璃照射进来,满足植物生长的所有与条件。1842年,沃德把这种可以用于长途运输植物的技术公诸于世,带来的了植物猎人在全球的盛行。

福琼详细地记录了这一过程:“我从中国最好的丝绸产区采集了一些小桑树,我把它们都种到一个箱子里,就像平常种树那样,然后给它们浇水;两三天以后,等到泥土干透了,把大量茶树种撒到泥土表面,然后在种子上面再盖上大约半寸深的土,浇上水,用一些木板把这些泥土盖紧;这之后就像往常一样,把整个箱子绑起来,绑得越紧越好。箱子运到加尔各答之后,里面的桑树长得都很好,茶树种也在运输途中发芽了,泥土表层长得到处都是。”

能成功运输,并且成功种活后,福琼继续他的工作。

“在试验成功的消息从印度传回来以后,我决定继续用同样的办法来包装那些箱子,这一次我将亲自带着它们走一回。于是,我在每个箱子的茶树苗之间都撒满了茶树种。”

“这样包装、准备好的箱子一共有14个,我手中还剩了大量的树种,在1蒲式耳左右。我打算用下面这种办法来处理这些种子。我准备了两个玻璃柜子,用来把中国采集到的山茶花运往加尔各答的植物园。我把茶树种子都倒在柜子前面,又倒入一小部分泥土掺杂在种子里面。然后在柜子底部铺上这样一层泥土、种子的混合物,两者大概是1:2的比例,把那些山茶花从花盆中轻轻取出,放到这一层混合物上面。山茶花之间的空隙也都用这种混合物填满,填到一定高度为止,然后再在最上面撒上少量泥土,把顶部的种子覆盖起来。给柜子里浇水,浇得透透的,然后用木板把柜子中的泥土固定下来,再把柜子盖子像平常一样合上扎紧。”

来源:茶业复兴

如涉及侵权请联系删除

好山好水好徽茶,安徽是茶叶生产大省,近年来在省委省政府的重视下,茶产业蓬勃发展,品牌走向全国,茶农收入提升。但在这样的大好形势下,仍有部分产茶村出现了茶叶价格持续走低,茶农逐渐放弃茶园,茶叶生产停滞不前的奇怪现象。

近日,黄山市休宁县海阳镇天宝岩村村民向中安在线记者反映,他们这里的茶叶,不好卖。

当前的困境:卖不上价漫山好茶无人摘

2017年早春茶采摘已经结束。今年茶叶的销售价格,对于黄山市休宁县海阳镇天宝岩村的茶农余流水来说,意味着不同的感受。

“今年是名副其实的茶叶低产年。由于阴雨、低温、日照不足等天气原因,全国春茶上市时间比往年普遍推迟,茶市场产量减少。”近日,记者来到天宝岩村进行采访,只见家家户户都在忙着采鲜叶、制新茶,村里到处是一片忙碌的景象。

这其中,余流水家门前的院落里,前来收茶的茶商正和村民们进行交易。村里的茶农把一天辛苦采摘来的鲜茶叶摊在地上,等着茶商称好斤两,现场收购。等车装满,茶商就走人,第二天继续来收茶。这样的日常交易,在每年春茶上市的忙碌时期,天宝岩村并不陌生。

“曾几何时,我们这里茶叶鲜叶的价钱,很多年都是30-50块钱一斤。然而,近五年来,不知道因为什么原因,高时也就十几块钱,今年更是跌入谷底,一般的价格只有七块钱一斤。”余流水告诉记者。

图为天宝岩村村民余流水家门前的院落里,前来收茶的茶商正和村民们进行交易。

一旁的茶叶收购商却说,“这里的茶叶修剪和采摘方式已经淘汰了,这样质量的茶叶,我能7块钱每斤固定来收购,就已经很不错了。”

聊起现在的市场行情,余流水老人也连连摇头,说道:“这几十年来,就数现在茶叶最不值钱,简直寒心。”

71岁的余流水是村里种茶时间最久的老人之一。他家有20多亩茶园,是村里的种茶大户。今年清明以后,采茶季一开始,余流水每天只身一人去山上采茶,20多亩茶田全是老人自己手工采摘,鲜叶价格很低不说,雇佣工人也成为奢望。和往年雇六七个采茶工的壮观景象形成鲜明对比。

“这几年,村里一直流行一句话:三八六零。大意是,现在种茶的是38岁以上的女性和60岁以上的男性。”天宝岩村民组长王德顺说。

“种一块茶园,家里就断不了人,从松土、施肥、修剪,特别是照应茶树,每天得搭进去几个钟头。”收茶结束,洪国强和记者进行了简短的交谈。他告诉记者,这样的辛苦不划算,青壮年不如出去打工。

“十几年前家里种茶收入是每年近十万,现在,收成好也才三四万。”今年,洪国强满打满算,纯收入也不足两万。

劳动力的严重缺失,让村里荒废的茶田比例越来越大。现如今,天宝岩村的实际采茶面积仅仅只有600亩,荒废了三分之一左右。

从爷爷辈就开始种茶,这些年过60白发苍苍的茶农怎么也想不明白,好端端的茶叶,怎么就卖不上价了呢?

曾经的辉煌:全国茶商排长队抢购

新与旧,历史与现实的反差,令人困惑。

天宝岩村位于黄山以南几十公里,依靠着独特的自然、生态环境和黄山小气候,曾经是生产优质茶叶的理想之地,也是海阳镇茶叶主产区之一,有着800多亩的高山茶园,茶叶品质优良,常年来颇受客商青睐。

图为天宝岩村的老茶厂旧址

二十几年前,天宝岩村的茶农因为种茶而成为休宁县最先富裕起来的一批人。

“因为有着天然的自然优势,天宝岩村有超过一百年种茶的传统,差不多家家都在种茶。茶叶质量高,产量高,加上口口相传的良好口碑,令天宝岩村的茶叶一度名声大噪,是远近闻名的茶叶大村。”天宝岩村民组长王德顺告诉记者,过去,前来购买茶叶的茶商排了很长的队,农户一边采茶,茶商一边买茶。茶叶并不愁卖。

而村民余流水家门口的小路旁,曾经辉煌一时的老茶厂的标识十分醒目。走近一看,不足两百平米的厂房内,陈旧的茶叶生产流水线设备,已经有四五十年的历史。

这间过气的茶叶生产厂房却在八九十年代名噪一时。据当时的老茶厂负责人余承泽介绍,上世纪八十年代末,全村就有了全县最早的一家茶叶加工厂,茶叶改革之路走在全县乃至全省前列。

不仅因为当时政策优势,借助在当时还算先进的生产技艺,生产出的高质量的茶叶,让天宝岩村的茶叶越卖越贵,甚至全国茶叶客商不远千里收购茶叶。

“村里一座座三四层的小洋楼,也都是在那时候拔地而起。”天宝岩村民组长王德顺指着村里那一排排阔气的三层小洋楼说。

而在外人看来,天宝岩村过去的辉煌,似乎更能直观反衬出如今惨淡的现状。

邻村的成功:有品牌才有话语权

不同的是,天宝岩村的个案,并不是休宁县茶生产的普遍现象。

驾车驶在通往休宁县茗洲村的乡村公路上,蜿蜒盘旋着上山,徜徉在雨后清新的空气中,依稀可窥见山下薄雾和炊烟……记者来到休宁县流口镇茗洲村。远处的茶香飘来,50岁出头的李榴香背着竹篓,穿梭于茶树之间,认真采茶。

四月茗洲村,一丛丛茶树青翠碧绿,新出的嫩芽在微风中摆动。虽已暮春,山上气候依旧凉爽。

图为茶农李榴香在采茶

李榴香一边采摘茶叶,一边哼着小曲,心情很好。

因为常年茶叶采摘和劳作,李榴香手法熟练,竹篓的鲜叶大而整齐,质量上乘。

这样的好茶叶鲜叶基本都是每斤50元以上的价格。李榴香笑着告诉记者,村里茶叶好,采摘标准统一,价格自然卖的高。

记者了解到,李榴香口中的“采摘标准统一,价格自然卖的高”,其实得益于村里一家龙头企业的推动——

图为黄山市茗洲葆和堂茶叶有限公司生产车间。

在黄山市茗洲葆和堂茶业有限公司里,老板张卫海正和专门从江浙地区请来的制茶专家一起,学习加工新采摘的鲜叶。

“村里名优茶的拉动基本都靠小微企业。”张卫海是茗洲村委会主任,如今是这间茗州名优茶厂的负责人。

多年前,张卫海也和李榴香一样,是一名茶叶散户种植者。但粗放的生产效益低下,带动不了茗州茶叶品牌的提升,这位村委会书记看着满山好茶,深感焦虑,决定自己创办茗州茶厂,打响茗州品牌。

如今,这个全国唯一一个以茶叶命名的村庄,凭借着地处新安江源头,便利的区位优势,把茗州这块金字招牌,在全国打响。“不少茶叶展销会、博览会都邀请我们去参展”,张卫海说:“只有拥有自己的品牌,在市场上才有话语权。小微茶厂的招牌,比眼前的利润都来的重要。”

散户的渠道:有茶叶送龙头企业

除了自创招牌,有些村种茶散户依靠态势强劲的茶叶龙头企业,也令天宝岩村逐渐失去议价权。

休宁县县城是很多散户卖茶的集散地。一大早,来自淮南的茶叶经销商张老板便来这里买茶。

谈到为什么来这里收茶时候,张老板表示,有一个原因是,“价格好谈”。“我在这里收茶都十几年了,这里的茶叶有好的也有一般的”张老板说,“这里散户集散过来后,我们现场就收,根据不同品质定价格,价格也好谈。”

记者了解到,正是因为长久以来习惯的散户模式,导致天宝岩茶叶销售逐渐失去议价权,在休宁县很多村,其实是冰火两重天的景象。

去年7月,休宁县总商会副会长企业、黄山王光熙松萝茶业股份公司自在新三板成功挂牌上市以来,产销形势喜人。

采访中,一位来自尼日利亚的商人正好来到松萝茶厂洽谈业务。这位不远万里从非洲来到黄山的非洲客商,正是通过阿里巴巴淘宝店,听说了王光熙的松萝茶厂。

他告诉记者,之前从摩洛哥进口到尼日利亚,现在直接从中国卖到尼日利亚,松萝茶是历史牌,非洲人都很喜欢喝。

图为黄山王光熙松萝茶叶股份公司即将出口到欧美的松萝茶成品。

现代物流的便利让王光熙的外国客商络绎不绝。王光熙松萝茶厂创办于1994年,一组数据证明了企业蒸蒸日上的销售业绩——

2015年,公司实现销售收入2亿元,出口创汇2747万美元,纳税660万元。国内市场合作商超百家。出口保持稳步增长,远销中东、西北非、德国、法国、西班牙等国家。

在这片茶之福地,产生了诸多从事茶叶种植、采摘、加工的企业。新安源有机茶开发有限公司就是其中的佼佼者。今年3月,新安源有机茶开发有限公司凭借凭借绿色耕作新模式,上了央视新闻联播。

1997年开始, 2012年以来,新安源公司免费提供技术辅导和物资支持,组织相关的植保服务人员、茶农、茶叶加工厂工人和有意从事茶叶生产加工的贫困户培训达8000余人次,发放科技培训材料近15000份。

据统计,茶农亩生产节本增效,提质增效2000元,年均递增15%,比未受技术服务和指导的农民亩均产值高出40%以上。目前,我国出口欧盟的有机绿茶4000多吨,就有800吨是新安源企业生产的产品。众多茶农也在“新安源有机茶”的品牌效应影响下,收入逐年持续增加,从以前亩产不足2000元增加到现在的6000余元,亩产值翻了三倍多,带动112户贫困户脱贫。

在王光熙松萝茶厂和新安源有机茶厂带动下,龙头企业的覆盖,令散户们采摘的茶叶直接就送往这些企业,并不用思考茶叶的销售渠道。

而与之形成鲜明对比的是天宝岩村很多村民,大都采取着粗放的传统手工作坊方式,他们的茶产业似乎与新安源、王光熙等县里龙头企业并没有什么关系。在这里,依旧可以感受到那个自给自足的小农经济状态。

未来的变革:寻求自救的道路

图为茗洲村。这个全国唯一一个以茶叶命名的村庄,凭借着地处新安江源头,便利的区位优势,把茗州这块金字招牌,在全国打响。

虽然整个安徽的茶叶产业一直在发展进步,但天宝岩村的困境,并不是个体现象。要知道,休宁县是茶叶生产大县,21个乡镇均产茶,茶园面积13300公顷,茶农18万人,年产值3.6亿元,平均下来,人均年产值仅2000元。

这里原来面朝黄土背朝天的农民,很多人甚至没有见过大山以外的世界,孤寂封闭的山区环境,令许多茶农依旧沿袭着传统的手工作坊方式生产茶叶。

而这也是许多和天宝岩村一样的茶叶产地面临的相同困境,虽然坐守着产茶地的自然优势和悠久的制茶传统,但落后的观念,成为这些飘荡着浓郁茶香的古老村落进一步发展壮大的阿喀琉斯之踵。

在这些地方,由于没有龙头企业的带动、没有品牌的营销,茶叶产销已经陷入市场经济的淘汰环节。

如今,天宝岩村里的年轻人已经在积极想着对策,有的年轻人通过朋友圈推广销售自己的茶叶,有的做起自家茶叶的网上代言人。这在很多发达地区看来,只是产业化之前的小打小闹,但是对于天宝岩村来说,是寻求自救的第一步。

因茶叶而受益的天宝岩村,如今,也同样被茶叶所困,自救之路还在探寻中。中安在线也将持续关注这个传统茶村的变革之路。

(记者顾继月)

来源:中安在线