瓷器、丝绸、茶叶,是中国明清出口的三大主要商品,其中茶叶最重要的。这时的中国,是全球第一大、也是世界唯一的茶叶出口国。1606年(明万历三十四年),第一批中国茶叶抵达荷兰,这是茶叶第一次作为商品出口到欧洲。拉开了中国200多年的茶叶全球贸易垄断史。1637年,茶叶开始大规模出口了。到1806年(清嘉庆十一年),茶叶已经占到中国商品总出口的50%以上,高峰期超过70%。

清朝统治者和官员坚信:“全世界特别是欧美国家,从国王到平民,都需要中国茶叶。除了中国,任何国家没法种植茶叶。中国可以永久性的占据茶业霸主地位,全球都离不开中国茶叶供应链,茶叶制造不可能从中国转移。”在市场份额上,中国茶叶从1606年开始,200多年一直是世界唯一茶叶出口国,也就是占据了100%绝对市场垄断地位。但到1928年后,中国茶叶在英国市场,只有1.59%的份额了。

任何一个产业的发展,起决定性三大因素的是:技术和模式创新(产品品质)、需求供给关系、政策。中国茶叶产业同样离不开这三大因素。技术和信息的落后,需求的减少和外国竞品崛起,落后政策的落后盘剥,官员的保守愚昧,最后导致了中国茶叶产业,全面走向衰败。

清政府是如何作死,搞垮了自己最赚钱的产业?不仅被英国殖民地的茶叶赶超,甚至清朝也被拖垮台,改朝换代。

01、技术和生产模式落后

清朝时期,中国茶叶出口的供应链大致为:茶农→茶行→茶商→十三行商→洋商→外国消费者。整个环节包括了技术、人力、销售、资本等一系列的供应链,中国的茶叶生产模式,200多百年来没有任何变化。而后来居上的英国茶叶产业,起家很不光彩,但集合了政府、资本、新技术、信息化等多种力量。从而能够快速实现快速赶超。

小农经济VS公司资本化:

明清的中国,一直是农业大国,以农为本,当时的茶叶生产,一直是小农经济生产方式来进行,中国的茶叶产业,从种植、采摘、炒制、收购、批发等环节,基本都是以个体家庭和小作坊为主,最多会延伸到同姓或有婚姻关系的同宗族。没有工厂,更没有公司概念。资金也来源于家庭和民间个人借贷。对于英美发明的新的机器,动辄上百两白银,根本无力购买,这极大的限制了茶叶自动化、规模化、标准化的发展。

而英国殖民政府主导的茶叶公司,是政府+资本+技术的整体行业革新。印度殖民地茶业,由英国殖民政府和东印度公司主导投资,经营方式完全采取公司制,采取的接近现在的股份制度,可以很便捷的向包括政府、银行、民间投资人募资,并且相关的股份可以自由的转让,这便于了资本的流通和退出。到1859年,英国民间在印度投资的私人茶园已超过50家。由于茶叶生意的火爆,英国茶叶公司的投资变成了另外一场郁金香的盛宴,甚至引发了局部的经济危机和投资人的破产,当然这又是另外一个故事了。

手工化VS技术自动化:

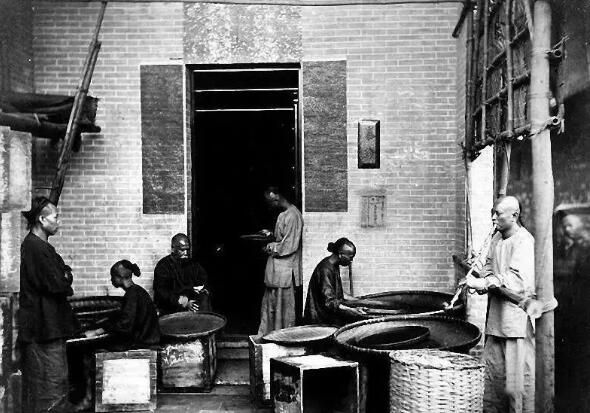

中国的采茶,主要是手工为主,200多年来,基本上没有机械的参与。茶农招募一些没有土地的临时农民工和农村妇女,他们用手工的方式种植、培育、采摘茶叶。然后运到自己家的厨房,用手揉制,用生火做饭的大铁锅进行加工。批发商收购之后,也是在同样粗糙的环境和工具下,完成筛选、碾压、烘烤和包装。参与的人大多是雇佣的短工,没有专门的技术人员,完全靠经验来制作,导致茶叶的质量不是很稳定。由于茶叶的生产多在福建等多山地带,茶农只能通过手提肩挑,或者骡子等方式运到制作地,然后再通过船夫运输到通商口岸和市场交易。

清朝茶叶加工作坊

晚清海关副税务司班思德(Banister,T.Roger)指出,中国茶叶“均由小农自由种植,生产数量漫无节制、殊欠组织,栽培方法墨守成规、鲜知改良”,因此“趋于没落,乃势所必然也”。

印度殖民地早先也是纯手工模式,工厂主从印度东部招来大量妇女,从事开垦土地、种植、采摘和烘焙的工作,但整体效率很低。英国工业革命前后,一些对制造业、商业乃至人类生活都有巨大推进作用的重要发明,纷纷面世,其中对茶叶制作和贸易有重大影响的,包括:蒸汽机、螺丝切削机床、蒸汽火车、电报机等等。1856年,英国已经开始修建伦敦地铁,1863年正式投入运营,这时的清朝正忙着和太平天国打仗,出行主要靠马车,无暇顾及其它。

茶叶机器的设计、制造、改良,开始于19世纪50年代。针对茶叶产业,英国人发明了萎凋机、揉捻机、解块机、水门汀发酵地板、玻璃发酵台、烘茶机、切茶机、拣选机、筛分机及装箱机,基本上实现了现代化生产。到19世纪70年代中期,英国殖民政府领导下的茶叶生产,已经完全实现了机械化和标准化,并不断改进、推广。英国政府对于相关的发明给予专利保护,这极大鼓励了发明和创造的积极性。

19世纪英美重要茶叶机器发明(部分)

这些工具和技术,极大提升了包括茶叶产业的生产效率,解放了人力,降低了生产成本,增强了产品的标准化。茶叶干燥机,使茶叶干燥时间,从20多个小时,缩短到4个小时。1872年,印度制茶成本每磅需11便士,到1913年,每磅2便士。从前150万劳工用手制茶量,只需要8000台机器,每台机器配备1-2名工人,就可以完成。

在运输方面,英国殖民政府,积极支持茶叶企业的生产,帮助修建公路,直通茶叶种植园。印度和斯里兰卡的茶园,甚至建有茶叶专用铁路,从采集到制作、打包,都可以通过铁路运输,然后直接通向码头,轮船运往世界各地。

英国人甚至在包装这样的细节上也做了调整。锡做的罐子包装茶叶,防潮又轻便,但是中国用的大多就是纸包,容易受潮,或者陶瓷罐子,不易携带;因为茶叶贸易的发展,导致锡矿的发展,导致了马来西亚锡矿业暴涨,拉动了马来地区的经济。

封闭化VS信息化:

市场信息的捕捉和反馈也造成了中英茶叶产业的巨大差异。中国当时的小农经济,从种植农民到消费者,信息完全不对称,中国茶叶的供应链包括茶农、茶贩、茶庄、茶栈、洋商五道转手,各自的信息是割裂的,茶农不仅不知道自己的茶叶被谁买走了,更不知道消费者对于自己的茶叶口感的评价和新的需求。当时的市场信息甚至没法跨县,只是凭着感觉来种植和制作,等到市场完全反馈出来时,已经晚了。

与此同时,荷兰诞生了早期的报纸,主要作用就是提供全球各地的政策和商业信息。这样便于商人和政府及时应对各种行业的变化。1837年,摩斯发明了电报机,这进一步加速了商业信息化的进程。印度的大茶商,甚至在英国伦敦各地,设置了茶叶口味技术人员,通过电报等方式,反馈英国消费者的口味,从而实现针对性的调整,完全实现了生产者和消费者的信息对称和同步。

02、苛政猛于虎

在清代,农业生产是国家财政收入的基础,但由于战争,自然灾害,种植技术停滞不前等多种因素,农业收入并没有增长,反而下降。这时,商品贸易的商业收入就成了清朝的重要税收来源。其中茶叶占第一位。茶叶在清朝出口的关税收入中占了绝对龙头的地位。东印度公司的记录显示,1817-1833年广州口岸出口的总货值中,茶叶占了60%左右。中国全部出口商品赚取的外汇,52.7%来自茶叶,中国进口商品所需要的外汇,有51%是靠茶叶去支付的。

1882年,清朝全年财政收入约在6000万两左右,仅福州关茶叶出口税收就高达172万4153两。1885年,清政府全年的财政收入为7708万6461两,但仅在湖北崇阳、咸宁等县,每年收茶厘银就高达20余万两。这还仅是几个较小的地方的茶叶税收。

尽管茶叶产业在整个清朝经济中,占有生命线一般不可取代的地位。但和英国等政府相比,对于茶农和整个茶叶产业,清政府等各级官员,不仅没有提供技术、资金、政策的帮助,反而在赋税上变本加厉,让茶农举步维艰,甚至濒临破产。

清朝各级政府,对于茶叶这块大肥肉,采取层层盘剥的策略,“1担中国茶叶所包含的税款,包括厘金在内,大约为4.1两至5.4两,为茶叶价值的35.5%左右。”这还是在国泰民安的时期。随着太平天国战争席卷大半个中国。茶叶成了清军军费最重要的来源。曾国藩等人创建了厘金制度,类似在各地设置关卡,收取商品流通的税费,这笔钱归地方政府使用。厘金税收开始是设定为1%,但是慢慢涨到4%、10%,甚至超过了20%。这笔钱,只有50%到了地方政府手里,50%被经手人贪污了。

曾经通过茶叶贸易发家致富的徽商晋商,被收税官员逼到家破人亡。更可恨的是,清朝官员还对出口贸易加以限制,福建师大教授黄国盛在茶叶经济的相关著作里说:“当涉及华商如何发挥本国资源优势,通过直接贩运茶丝出洋,以利于华商获取商业利润的发展大计时,清政府宁可肥水外流,也要对华商加以抑制。”

更悲惨的是,茶农和茶商不仅仅要给清政府交税,在清朝与太平天国战争期间,更要给太平军占领区域缴纳更重的税。

据《义乌兵事纪略》记载,太平天国军队从1861年(清咸丰十一年)7月7日攻克义乌到1863年(同治二年)3月6日撤出义乌的一年零八个月中,所征收的税赋超过30多种,比清政府更狠:除了摊派动员民众捐献粮食、金银和布匹外。还设置把卡,对过境的包括茶叶在内的贸易货物征收重税。门牌捐,编查户口发一块门牌,最贵是4两白银,这比一个农民一年收入还高。还有店捐、船捐、火药捐、礼拜捐、股捐、月捐、日捐、房捐、局捐、灶捐等。

03、盲目自大的清政府和高官

清朝茶叶出口贸易的急剧萎缩,和当时的中央政府和高管们的短视、无知、闭塞有直接关系。当时的皇帝和达官贵人们,都认为清朝的茶叶不可取代,独一无二。清朝之前主要是靠茶叶、瓷器、生丝三大出口贸易,独霸全球。但是随着波斯孟加拉日本等地区的崛起,生丝出口已经日落西山。瓷器同样也是如此。但清朝官员并没有认真研究之前出口的衰落,依然生活在天朝上国的幻想里。

誉为清朝“开眼看世界的第一人”的林则徐,官至正一品,享受正国级待遇。他身先士卒,焚烧鸦片,抵抗英国侵略者,是当之无愧的民族英雄。和其他完全固步自封的满清官员不一样,他一直在积极了解中国以外的世界,参与编辑与翻译《华事夷言》《四洲志》《各国律例》等各类书籍。还找人来教他英语和葡萄牙语。但就是这么一位身居高位,思想开明的有为之士,对于欧美国家的了解也是道听途说,以讹传讹,甚至到荒诞的地步。

林则徐在代皇帝起草的《拟颁发檄谕英国国王稿》中说,清朝皇帝是天下共主、全球上帝、世界救星。在他起草的文件中,将“英吉利”写为“

”,美利坚写为“

”。当时的中国人,对西方充满了鄙视和轻蔑,不仅以“蛮”“夷”等称呼,还要在国家和人名旁前加口字旁或犬字旁,以表示自己的不屑。

当时有一种传言,说欧美人喜欢吃牛羊肉,容易上火,如果没有中国的茶和大黄(一种通便泻火的中药),就拉不出大便,活活被屎憋死。这么荒诞的一个流言,从乡村农夫到帝都皇上,都深信不疑。林则徐大人也不例外。

1839年3月,林则徐在《谕各国商人呈缴烟土稿》中指出:“况茶叶、大黄,外夷若不得此,即无以为命,乃听尔年年贩运出洋,绝不靳惜,恩莫大焉!”他在致英国女王的公文中说:“况如茶叶、大黄,外国所不可一日无也。中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?又外国之呢羽哔叽,非得中国丝斤不能成织,若中国亦靳其利,夷人何利可图?”、”绝市闭关,尔各国生计从此休矣”。

大概意思就是说,英国人一天都离不开我们,和你们做生意,是给你们的恩赐。没有茶叶和大黄,你们会被屎憋死;没有我们的生丝,你们只能裸体。我们不需要对外贸易,但你们洋人分分钟离不开我们。如果天朝不和你们做生意,你们国家就完蛋了!

著名历史学家范文澜,在主编1955年版《中国近代史·上册》时,肯定林则徐的同时,也批判了他的狭隘性。“他对于中国以外的世界,尤其是资本主义的世界,茫然无知。

而后来接替林则徐的琦善,就是那个和英国人谈判后,签署卖国条约,割让了香港的家伙。同样享受正国级待遇,满洲正黄旗人,一等侯爵,权倾朝野,地位比林则徐还高。他在谈到英国时说,“内地实有可制外夷之权……则大黄、茶叶是也。”、“大西洋距中国十万里,亦惟茶叶是急,英吉利较近,皆不能离此。”大概意思就是说,我们完全可以靠着茶叶和大黄打败英国人,因为他们离不开我们,得求着我们做生意。让这样的人来全权主导外交,结果可想而知。

而那些主张和外国正常贸易的官员,大都被排挤,比如清朝著名学者徐继畬,著有介绍世界各国风土人情的《瀛寰志略》,是中国近代开眼看世界的先驱之一。1846年代理闽浙总督,和外国人交流颇多,收集了很多国外情报。他主张在维护本国权益前提下,和外国政府正常通商,但因此引发了官场和民间的不满。刚即位的咸丰皇帝,把他召回北京,面谈之后,对他的才能非常欣赏,但是无奈人言可畏,迫于舆论压力,皇帝将他降职。而林则徐一贬再贬,从正一品贬到四品,再被革去四品,从广东到浙江,一直到遣戍新疆伊犁。

这种舆论氛围下,地方官员趁机向外商敲诈勒索,“在外国人购茶款额的总数中,估计22%或约全数的25%是向中国官员们缴纳的税款”。英国领事文极司脱在《关于1867年度上海贸易的商务意见摘要》说,“中国的官员们在他们的政府制度处于衰败时期只关心从其本人的职位谋取利益”。

04、茶叶供应链的全球化转移

在战争破坏、苛捐杂税、品质下降、官员骄傲自满等背景下,最致命的一击终于到来了,英国殖民者主导下的印度斯里兰卡等国家茶业发展,并快速崛起,敲响了清朝茶叶产业崩溃的丧钟。

中印茶叶出口英国对比图

1834年1月24日,英国印度总督本悌克设立茶叶委员会,负责调研和规划在印度种植茶叶的问题。在英印政府和民间资本的大力支持和积极参与下,印度茶叶种植事业得以迅速发展。1849年1月,英国一个叫罗伯特·福琼的园艺师,在英国政府的资助下。来到中国,将一批茶苗、茶籽偷偷运往印度。这是赤裸裸无耻的偷窃和商业间谍行为。但是1.3万多株茶苗最后只有80株存活。

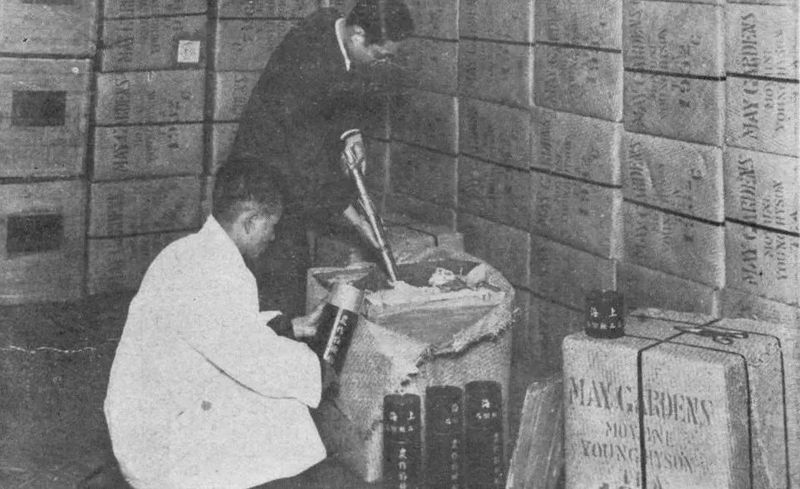

第二次,他不仅带走了茶籽、茶树,还包括8个经验丰富的中国茶农,还找了两个专门做茶具的工匠。制作茶叶需要的全套工具:火炉、炒锅、锅铲,以及种植茶树的各种农具。此后,不到20年的时间,印度开始大量种植茶树,培育出了大吉岭等世界一流的红茶。迄今在世界上成了红茶代名词。

印度茶叶由于有政府支持、资本参与、新技术的革新,所以产量高、品质好、生产标准化程度高,在英国极受欢迎。第一次就卖出了每磅34先令,而中国出口到英国的优质茶叶不过2先令,价格差了17倍。

中国的茶叶出口,在1886年(清光绪十二年)达到出口巅峰,达到134066.2吨。1876年,斯里兰卡茶叶崛起,开始向英国市场出口了第一批茶叶,数量仅仅为0.1吨。仅在23年后,就高达17190.7吨,接近中国出口英国的50%。1889年,印度茶叶在英国市场出口总量首次超过中国。仅仅14年后,到1900年(清光绪十二年),出口总量只有83722.3吨,只占到国际茶叶出口量的30%。到1928年后,中国对英国的出口总量只有3636.9吨了,在英国茶叶市场只占区区1.59%的份额。

由于战争、自然灾害、政治腐败、出口暴跌,民粹主义和民族主义兴起,排外情绪日益高涨,随之带来外资出逃,行业破产,失业率暴涨,最后酿成了巨大的财政危机和政治危机,清政府一步步走向衰落,最后倒台。但在这其中,最悲惨、最大的受害者还是普通大众,这个在下一篇,《清朝茶叶产业崩溃带来的灾难》中,再详细聊。

来源:南七道 我是南七道,

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

作者简介:

李方顺

资深翻译,贵州财经大学外国语学院特聘翻译硕士研究生导师,广东省茶文化促进会“茶文化”刊物特约撰稿学者。

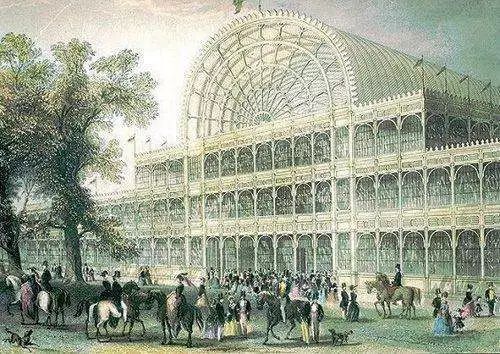

1851年伦敦世博会

1851年,为了向全世界展示其工业革命取得的伟大成就,以及其掠夺全球资源和财富创造的工业成果,英国在伦敦举办了第一届世界博览会。1851年,随着最后一批12838株茶苗运抵印度大吉岭,总共2万多中国茶树种被偷运到了印度,至此,史上最大商业间谍罗伯特•福琼完成了他潜入中国腹地侦盗中国茶种的使命,得意地站在了喜马拉雅山麓的英属印度殖民地茶园里,指点茶山,展望着大英帝国宏伟茶业的发展蓝图。1851年,福琼将潜入中国徽州侦盗中国茶叶时弄到的茶叶染色添加物悄然寄回伦敦,在第一次世博会上向全世界展示,并将部分样品提交给伦敦药剂师协会的药剂师进行化验分析,并撰写论文在“大英化学协会”宣读和出版。于是,英国以“毒茶”之名拉开了围剿中国茶叶的大幕,一场以茶叶为核心的史上最大贸易大战在全球悄然展开!

要不是看到史上最大商业间谍罗伯特•福琼亲笔写的英文游记,谁会想到170年前的英国竟然谋划了如此惊心动魄,却令大清帝国浑然不知的贸易大战。

请看福琼在他《Journey to the Tea Countries of China》游记中的两段英文:

I procured samples of these ingredients from the Chinamen in the factory, in order that there might

be no mistake as to what they really were. These were sent home to the Great Exhibition last year,

and a portion of them submitted to Mr. Warrington, of Apothecaries' Hall, whose investigations in connexion with this subject are well known. In a paper read by him before the Chemical Society, and pub-lished in its ' Memoirs and Proceedings,' he says, —"

我从中国茶厂弄到了这些染色原料样品,搞到这些样品是为了明确无误地弄清楚这些染料到底是什么东西。我把这些样品于去年(1851年)寄回伦敦并提交给了“万国工业博览会(the Great Exhibition)”,并将部分样品提交给了“药剂师协会(Apothecaries' Hall)”的沃灵顿先生(Mr. Warrington),他在这方面的研究声名卓著。他在皇家化学学会宣读了他撰写的论文,并在其公开出版的“研究报告及论文集”中写道:

Mr. Fortune has forwarded from the north of China, for the Industrial Exhibition, specimens ofthese materials (tea dyes), which, from their appearance, there can be no hesitation in stating are fibrous gypsum (calcined), turmeric root, and Prussian blue ;the latter of a bright pale tint, most likely from admixture with alumina or porcelain-clay, which admixture may account for the alumina and silica found as stated in my previous paper, and the presence of which was then attributed possibly to the employment of kaolin or agalmatolite.”

“福琼先生从中国北方向“工业博览会”所提交的材料(茶叶染料)样品,从外观上看,毫无疑问,属于纤维石膏(煅石膏)、姜黄根,以及普鲁士蓝。后者呈浅色,鲜艳夺目,很可能混杂有矾土或瓷泥,这样的混合物,正如我所发现并在早前的论文中所论述的那样,会生成氧化铝和二氧化硅,之所以如此,很可能是因为其中使用了高岭土或滑石原料。”

当时,由于分析化学和显微镜检测的出现,食品掺假得以检测,并能很快确定掺假使用的材料,英国人当时吃的面包、牛奶、奶酪和茶叶都查出了严重的掺假问题。1851年到1855年,英国著名的《柳叶刀杂志》刊载一系列的调查和科学研究文章,引起了英国议会的大讨论。代表英国食品制造业的英国议会会员们对科学界和坊间谴责的食品掺假行为极力辩驳,坚持认为食品掺假没有什么危害,掺假的食品都是来自英国本土以外,并把大辩论的焦点集中在茶叶、香料和药材的掺假问题上,尤其是茶叶掺假,被推上了这场大辩论的风口浪尖。

英国人强调说,茶叶掺假并非自19世纪开始,而是从17世纪茶叶开始输入英国时就已经存在,因为茶叶当时输入英国时价格昂贵,更容产生掺假谋利的行为。茶叶掺假者或许是中国茶叶生产商,或许是英国批发商和零售商,并列出了当时最为普遍的4种掺假茶叶:

1、真实假茶(毒茶),即茶末—有的或使用别的树叶,掺沙土混合,通过类似淀粉的东西粘合成小颗粒状,然后染色制成红珠茶或绿珠茶。有的“毒茶”是用茶末加沙土或茶渣,使用诸如稻米类的胶状物质进行粘合而制成所需大小的颗粒状,最后适当染色处理,制成红茶或绿茶。

2、混充再利用假茶:这类假茶通常使用陈茶,加上山楂果树和黑刺李植物树叶,再加上废弃茶叶混杂在一起,通过再次揉捻、染色和烘干制成。

3、化学染色茶叶,尤其是绿茶,通常是采用化学方法染色制成。1844年,英国药剂学家罗伯特•沃灵顿首次将大量的绿茶样品用来进行了化学分析和显微镜测试,并向英国皇家化学学会提交检测报告称:“从一系列的检测看出,所有进口的绿茶都是经过普鲁士蓝或硫酸石灰,或石膏粉等上色或染色制成,有的是使用黄色或橙黄色植物染料染色制成。”

4、再烘干假茶,通常是简单地把陈茶再次烘干后转售再卖。

如此,英国堂而皇之地坐实了他们喝了百余年的中国茶叶为“毒茶”之说。

实际上,根据记载,英国人自己很早就有制造假茶的活动。早在1818年的3-7月份,伦敦就发现11宗茶叶造假案。最为典型的是一位食品杂货店商,他在伦敦戈德斯通(Goldstone St.)的房屋设施里制造假茶。他低价雇人从伦敦市区的树篱采摘黑白刺叶来制假红茶和假绿茶。适合制作“红茶”的树叶投放到铁锅里煮、烘烤,然后进行干燥处理,再用手进行揉搓而制成卷曲形状,用洋苏木紫红色染料将假茶叶染色,这样就制成了“红茶”。而“绿茶”则是采用铜板锅紧压加工和干燥处理,然后添加荷兰黄绿色及有毒铜绿染料进行染色处理,使假茶看起来绿色绽放。最后将假茶和真茶混合在一起,高价出售谋利。最终这位名叫帕尔默(Palmer)食品杂货店老板被判刑并处罚金840英镑。

由此,英国展开了一场把茶叶转化为智力殖民和英属印度农业的“纯正”化运动,公然宣称19世纪是英国开始书写茶叶历史的世纪,在强调茶饮为“英国价值”的象征的同时,也篡写历史,把茶叶的原产地改写成英国,茶园殖民地指南还规定了制茶的工艺。

接下来,英属印度和锡兰殖民地被认为是“英国”茶园地,茶的种植和生产被认为符合“英式”科学化和现代化的要求,所生产的茶叶也打上了“English”标签。1882年,一位名叫塞缪尔•贝尔登(Samuel Baildon)的英国人非常滑稽地说中国茶树实际上是属于“已经退化了的纯正茶种标本”,且称印度茶叶为纯正茶云云。

贝尔登还声称,因为中国不具备好茶生长的自然气候和地理条件,因此不得不造假。相比之下,所有印度茶叶“可以绝对保证纯正”云云。

其实,贝尔登之流的荒谬之言根本不值一驳。如果真如其所说,为何英国还要密派福琼冒着生命危险潜入中国腹地侦盗中国茶种呢?而福琼作为一名杰出的植物学家,为何只字不提印度纯正茶树种呢?!

显然,犹如司马昭之心,贝尔登之流的险恶之意不证自明。

在鼓吹纯正印度茶的同时,更对中国茶人极尽诽谤之能事。“中国茶农傍晚一边抽吸大烟枪,一边把他们茶园种植的茶叶装上船,然后长途运输贩卖,既不在乎质量,也不在乎利润。”

如此这般一边贬损中国茶叶,一边吹捧印度茶叶的伎俩,在19世纪晚期的英国纷纷登台表演。1883年,一位名叫Gordon Stables的博士公然地说:“毫无疑问,印度茶叶在国外毫无造假行为,而中国茶叶造假之技艺简直到了科学的程度。”这位英国博士更文绉绉地称:“如若确保英国饮茶大众道德之雅健,则须确保茶品物理特性之纯正”。同时鼓吹说,印度茶叶“是未来之茶。”并号召大家加入英国殖民地种植主,成为英国饮茶人,参与本土茶叶种植和茶叶消费活动。印度茶叶种植园主则对英国人说:“We are all one—one sovereignty, one queen or empress. Our interests are identical”(我们同为一体,同一主权,同一女王或皇后,我们拥有一致的利益)

在1880年代,英国出版了林林总总的教科书向英国大众灌输英式“爱国茶”思想,宣传印度茶叶,详细描述了茶叶的种植、好茶的冲泡方法,以及干茶和冲泡后看起来的状态等。相反,这些教科书大肆渲染华茶为假茶叶的氛围,如克劳德•鲍尔得(Claud Bald)在其《印度茶叶:文化与制造》(Indian Tea: Its Culture and Manufacture)一书中发表谬论称:“中国人很早就认识到其粗制茶叶不可能保持绿色,所以他们要施用技巧,往茶里添加染色的东西。”他同时宣称:“the general feeling of planters in India seems to be distinctly opposed to artificial colouring of any kind as being undesirable; the finished greens are made only for certain markets [the United States] where natural greens are not accepted”(印度茶园种植主们给人普遍的感觉是他们似乎明确反对任何不良的染色,而染色的绿茶只为不接受天然绿茶的特定市场(美国)而制作。”

这位鲍尔得先生真是不打自招,露出了狐狸尾巴:其实英属印度殖民地也生产染色的绿茶,不过他们自己不喝,而是销往北美市场,给美国人喝。由此可见英国人的双重价值观和做人不实诚的虚伪德行。

当时英国的教科书把分析化学方法宣传到了茶叶消费者的家里,目的是让消费者自己对茶叶进行判定。其次是打破人们对茶叶的神秘感,使茶叶的种植过程公开化。教科书清楚地阐述了茶叶生产的“科学化”体系,证明其现代化和英国化的种茶和制茶活动,由此证明印度茶业的科学化,以及印度茶叶的纯正性,强化了其英国商品的正统性。

甚至,英国人更是把茶叶造假问题上升到确立和维护阶级价值和性别理想的高度,声称茶叶掺假已危及整个“美德”及行为体系。英语词典Cassell’s Dictionary (1877-1879)将饮茶作了女性美德体现和英国化的特别定义:“英国人,尤其是英国女性饮茶,已到了如此的程度,即做英国男人,就应吃牛肉,而作为英国女人,则应懂得喝茶。”如此这般,把反茶叶掺假说成是一场捍卫生活方式的纯正、正直和真实的斗争。这场令茶“英国化”的运动持续进行了一个多世纪,从实践和思想上奠定了茶为英国“本国”固有而非外国产品的基础。

1880年代,英国殖民地茶的地位得以确立,印度茶和锡兰茶被认为是无掺假和无污染的茶叶。因而,印度和锡兰茶叶被认为是具有卫生之脑的英国人的“爱国之饮”。 “华茶依然是用原始的手工方式掺假、种植和生产,而印度茶叶则全部运用科学方法,依靠科技进步和现代化的设备生产,茶园资本化程度高,可批量生产。英属印度和锡兰茶叶系‘非手工制’,令维多利亚时代的英国人之心智因为知识而有了归属。”

在不断进行茶叶“去中国化”宣传的同时,英国也不断地以茶叶生产科学化的理念引导英国的饮茶大众,强调茶叶进口科学检测、预包装和茶业本身的“英国化。”

为此,英国于1881年在印度组织并成立了“印茶联合会(Indian Tea Association)”,总部设于伦敦和加尔各答,分会则遍设于全印产茶区域。该联合会设有“科学研究部(The Scientific Department)”和茶叶试验站(Tea Experimental Station)”,投入巨资用于研究最经济生产方法、改良栽培与制茶品质等基本工作。

更为重要的是,该会创设了“对外宣传局(Propaganda Campaign)”,专事对外宣传,尤其是大规模在美国烹饪学校,传授印度茶叶的饮用方法,并通过报章杂志和播音台向美国人灌输有关印度茶叶的常识。19世纪末和20世纪初,在伦敦还开展反华茶贸易(Anti China Tea Trade Campaign)的大规模宣传活动。英国这一系列的宣传活动取得了极大的效果,以北美为例,如美国原本是饮用中国绿茶为主的国家,但受英国在美国大肆宣传印度和锡兰茶叶的影响,逐渐改喝红茶。

1897年,一位名叫David Crole 的英国人在其教科书中大肆美赞“英式”茶为英帝国开疆拓土丰功伟绩之体现,系大英帝国价值之代名词。把印度茶和锡兰茶称为“本国茶”,把华茶贬称为“外国茶”,并豪情满怀地展望说一定会赢得一场贸易大战的胜利!

“The displacement of this foreign tea ought only to be a mere question of time, and I really can see no reason why we should not confidently look forward to a time when we shall be exporting British-grown tea into China itself”

“取代中国茶这样的外国茶叶只是时间的问题,我真的没有任何理由不充满着信心地展望有朝一日,我们将把英国种植生产的茶叶出口到中国本土去。”

果如其人所料,时隔100余年后,代表英国的立顿茶叶终于出口到了中国本土。对此,度娘百科介绍说:“1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。短短5年之后,立顿就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。”

凭借着一句英文广告词“Direct from tea garden to the tea pot”(从茶园直到茶壶),瞒天过海,不止是博得了世界饮茶者的芳心,更是赢得了拥有数千年喝茶历史的中国人们的信赖,国人似如久逢甘露,以欢呼雀跃的姿态拥抱着立顿的到来,溢美之词,可谓俯拾即是,请看:

“诞生于1890年的立顿,拥有纯正英国血统,深受消费者的喜爱。百年制茶工艺,风靡多个国家。奉行从“茶园到茶杯”的品牌理念……”

历史不会依原样重演,但会换个版本进行。“从茶园直到茶壶”、“拥有纯正英国血统”,这不正是英国人19世纪到20世纪初所宣传所用的语言吗?

从1851年伦敦世博会开始全面围剿华茶的这场史上最大的贸易大战,硝烟未散,我们在以包容、开放的博大胸怀拥抱世界的时候,千万不要因为失去了记忆而忘记了历史!

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除

1851年,为了向全世界展示其工业革命取得的伟大成就,以及其掠夺全球资源和财富创造的工业成果,英国在伦敦举办了第一届世界博览会。1851年,随着最后一批12838株茶苗运抵印度大吉岭,总共2万多中国茶树种被偷运到了印度,至此,史上最大商业间谍罗伯特?福琼完成了他潜入中国腹地侦盗中国茶种的使命,得意地站在了喜马拉雅山麓的英属印度殖民地茶园里,指点茶山,展望着大英帝国宏伟茶业的发展蓝图。1851年,福琼将潜入中国徽州侦盗中国茶叶时弄到的茶叶染色添加物悄然寄回伦敦,在第一次世博会上向全世界展示,并将部分样品提交给伦敦药剂师协会的药剂师进行化验分析,并撰写论文在“大英化学协会”宣读和出版。于是,英国以“毒茶”之名拉开了围剿中国茶叶的大幕,一场以茶叶为核心的史上最大贸易大战在全球悄然展开!

要不是看到史上最大商业间谍罗伯特?福琼亲笔写的英文游记,谁会想到170年前的英国竟然谋划了如此惊心动魄,却令大清帝国浑然不知的贸易大战。

请看福琼在他《Journey to the Tea Countries of China》游记中的两段英文:

I procured samples of these ingredients from the Chinamen in the factory, in order that there might be no mistake as to what they really were. These were sent home to the Great Exhibition last year, and a portion of them submitted to Mr. Warrington, of Apothecaries' Hall, whose investigations in connexion with this subject are well known. In a paper read by him before the Chemical Society, and pub-lished in its ' Memoirs and Proceedings,' he says, —"

我从中国茶厂弄到了这些染色原料样品,搞到这些样品是为了明确无误地弄清楚这些染料到底是什么东西。我把这些样品于去年(1851年)寄回伦敦并提交给了“万国工业博览会(the Great Exhibition)”,并将部分样品提交给了“药剂师协会(Apothecaries' Hall)”的沃灵顿先生(Mr. Warrington),他在这方面的研究声名卓著。他在皇家化学学会宣读了他撰写的论文,并在其公开出版的“研究报告及论文集”中写道:

Mr. Fortune has forwarded from the north of China, for the Industrial Exhibition, specimens ofthese materials (tea dyes), which, from their appearance, there can be no hesitation in stating are fibrous gypsum (calcined), turmeric root, and Prussian blue ;the latter of a bright pale tint, most likely from admixture with alumina or porcelain-clay, which admixture may account for the alumina and silica found as stated in my previous paper, and the presence of which was then attributed possibly to the employment of kaolin or agalmatolite.”

“福琼先生从中国北方向“工业博览会”所提交的材料(茶叶染料)样品,从外观上看,毫无疑问,属于纤维石膏(煅石膏)、姜黄根,以及普鲁士蓝。后者呈浅色,鲜艳夺目,很可能混杂有矾土或瓷泥,这样的混合物,正如我所发现并在早前的论文中所论述的那样,会生成氧化铝和二氧化硅,之所以如此,很可能是因为其中使用了高岭土或滑石原料。”

当时,由于分析化学和显微镜检测的出现,食品掺假得以检测,并能很快确定掺假使用的材料,英国人当时吃的面包、牛奶、奶酪和茶叶都查出了严重的掺假问题。1851年到1855年,英国著名的《柳叶刀杂志》刊载一系列的调查和科学研究文章,引起了英国议会的大讨论。代表英国食品制造业的英国议会会员们对科学界和坊间谴责的食品掺假行为极力辩驳,坚持认为食品掺假没有什么危害,掺假的食品都是来自英国本土以外,并把大辩论的焦点集中在茶叶、香料和药材的掺假问题上,尤其是茶叶掺假,被推上了这场大辩论的风口浪尖。

英国人强调说,茶叶掺假并非自19世纪开始,而是从17世纪茶叶开始输入英国时就已经存在,因为茶叶当时输入英国时价格昂贵,更容产生掺假谋利的行为。茶叶掺假者或许是中国茶叶生产商,或许是英国批发商和零售商,并列出了当时最为普遍的4种掺假茶叶:

1、真实假茶(毒茶),即茶末—有的或使用别的树叶,掺沙土混合,通过类似淀粉的东西粘合成小颗粒状,然后染色制成红珠茶或绿珠茶。有的“毒茶”是用茶末加沙土或茶渣,使用诸如稻米类的胶状物质进行粘合而制成所需大小的颗粒状,最后适当染色处理,制成红茶或绿茶。

2、混充再利用假茶:这类假茶通常使用陈茶,加上山楂果树和黑刺李植物树叶,再加上废弃茶叶混杂在一起,通过再次揉捻、染色和烘干制成。

3、化学染色茶叶,尤其是绿茶,通常是采用化学方法染色制成。1844年,英国药剂学家罗伯特?沃灵顿首次将大量的绿茶样品用来进行了化学分析和显微镜测试,并向英国皇家化学学会提交检测报告称:“从一系列的检测看出,所有进口的绿茶都是经过普鲁士蓝或硫酸石灰,或石膏粉等上色或染色制成,有的是使用黄色或橙黄色植物染料染色制成。”

4、再烘干假茶,通常是简单地把陈茶再次烘干后转售再卖。

如此,英国堂而皇之地坐实了他们喝了百余年的中国茶叶为“毒茶”之说。

实际上,根据记载,英国人自己很早就有制造假茶的活动。早在1818年的3-7月份,伦敦就发现11宗茶叶造假案。最为典型的是一位食品杂货店商,他在伦敦戈德斯通(GoldstoneSt.)的房屋设施里制造假茶。他低价雇人从伦敦市区的树篱采摘黑白刺叶来制假红茶和假绿茶。适合制作“红茶”的树叶投放到铁锅里煮、烘烤,然后进行干燥处理,再用手进行揉搓而制成卷曲形状,用洋苏木紫红色染料将假茶叶染色,这样就制成了“红茶”。而“绿茶”则是采用铜板锅紧压加工和干燥处理,然后添加荷兰黄绿色及有毒铜绿染料进行染色处理,使假茶看起来绿色绽放。最后将假茶和真茶混合在一起,高价出售谋利。最终这位名叫帕尔默(Palmer)食品杂货店老板被判刑并处罚金840英镑。

“纯正”印度、锡兰茶:19世纪英国篡写的另一部世界茶史

自1851年福琼把中国茶种偷运到印度开始种植后,英国迅速在印度阿萨姆和大吉岭创建茶叶公司,建立大型茶叶种植基地,并将印度茶叶标榜为“纯正茶叶”大肆吹捧,同时把中国茶叶冠以“毒茶”的污名予以围剿,逐步逐出英国市场,并称中国茶叶是外国势力对英国的阴险入侵。

由此,英国展开了一场把茶叶转化为智力殖民和英属印度农业的“纯正”化运动,公然宣称19世纪是英国开始书写茶叶历史的世纪,在强调茶饮为“英国价值”的象征的同时,也篡写历史,把茶叶的原产地改写成英国,茶园殖民地指南还规定了制茶的工艺。

接下来,英属印度和锡兰殖民地被认为是“英国”茶园地,茶的种植和生产被认为符合“英式”科学化和现代化的要求,所生产的茶叶也打上了“English”标签。1882年,一位名叫塞缪尔?贝尔登(SamuelBaildon)的英国人非常滑稽地说中国茶树实际上是属于“已经退化了的纯正茶种标本”,且称印度茶叶为纯正茶云云。

贝尔登还声称,因为中国不具备好茶生长的自然气候和地理条件,因此不得不造假。相比之下,所有印度茶叶“可以绝对保证纯正”云云。

其实,贝尔登之流的荒谬之言根本不值一驳。如果真如其所说,为何英国还要密派福琼冒着生命危险潜入中国腹地侦盗中国茶种呢?而福琼作为一名杰出的植物学家,为何只字不提印度纯正茶树种呢?!

显然,犹如司马昭之心,贝尔登之流的险恶之意不证自明。

在鼓吹纯正印度茶的同时,更对中国茶人极尽诽谤之能事。“中国茶农傍晚一边抽吸大烟枪,一边把他们茶园种植的茶叶装上船,然后长途运输贩卖,既不在乎质量,也不在乎利润。”

如此这般一边贬损中国茶叶,一边吹捧印度茶叶的伎俩,在19世纪晚期的英国纷纷登台表演。1883年,一位名叫Gordon Stables的博士公然地说:“毫无疑问,印度茶叶在国外毫无造假行为,而中国茶叶造假之技艺简直到了科学的程度。”这位英国博士更文绉绉地称:“如若确保英国饮茶大众道德之雅健,则须确保茶品物理特性之纯正”。同时鼓吹说,印度茶叶“是未来之茶。”并号召大家加入英国殖民地种植主,成为英国饮茶人,参与本土茶叶种植和茶叶消费活动。印度茶叶种植园主则对英国人说:“We are all one—one sovereignty, one queen or empress. Our interests are identical”(我们同为一体,同一主权,同一女王或皇后,我们拥有一致的利益)

教科书灌输英式“爱国茶”思想1872年,英国一位名叫爱德华?摩尼(Edward Money)的中校军官出了一本教科书,向英国大众信誓旦旦地保证说:“印度有足够的土地生长英国及所有其殖民地所需的茶叶。”可见当年英国人的勃勃雄心。到1873年,印度的茶园面积发展到75,000公顷,生产茶叶1500万磅;到1888年,达到8600万磅。至此,英国以印度茶叶取代中国茶叶而把控全球茶叶市场的格局已成为不可逆转的趋势。

在1880年代,英国出版了林林总总的教科书向英国大众灌输英式“爱国茶”思想,宣传印度茶叶,详细描述了茶叶的种植、好茶的冲泡方法,以及干茶和冲泡后看起来的状态等。相反,这些教科书大肆渲染华茶为假茶叶的氛围,如克劳德?鲍尔得(Claud Bald)在其《印度茶叶:文化与制造》(Indian Tea: Its Culture and Manufacture)一书中发表谬论称:“中国人很早就认识到其粗制茶叶不可能保持绿色,所以他们要施用技巧,往茶里添加染色的东西。”他同时宣称:“the general feeling of planters in India seems to be distinctly opposed to artificial colouring of any kind as being undesirable; the finished greens are made only for certain markets [the United States] where natural greens are not accepted”(印度茶园种植主们给人普遍的感觉是他们似乎明确反对任何不良的染色,而染色的绿茶只为不接受天然绿茶的特定市场(美国)而制作。”

这位鲍尔得先生真是不打自招,露出了狐狸尾巴:其实英属印度殖民地也生产染色的绿茶,不过他们自己不喝,而是销往北美市场,给美国人喝。由此可见英国人的双重价值观和做人不实诚的虚伪德行。

当时英国的教科书把分析化学方法宣传到了茶叶消费者的家里,目的是让消费者自己对茶叶进行判定。其次是打破人们对茶叶的神秘感,使茶叶的种植过程公开化。教科书清楚地阐述了茶叶生产的“科学化”体系,证明其现代化和英国化的种茶和制茶活动,由此证明印度茶业的科学化,以及印度茶叶的纯正性,强化了其英国商品的正统性。

甚至,英国人更是把茶叶造假问题上升到确立和维护阶级价值和性别理想的高度,声称茶叶掺假已危及整个“美德”及行为体系。英语词典Cassell’s Dictionary (1877-1879)将饮茶作了女性美德体现和英国化的特别定义:“英国人,尤其是英国女性饮茶,已到了如此的程度,即做英国男人,就应吃牛肉,而作为英国女人,则应懂得喝茶。”如此这般,把反茶叶掺假说成是一场捍卫生活方式的纯正、正直和真实的斗争。这场令茶“英国化”的运动持续进行了一个多世纪,从实践和思想上奠定了茶为英国“本国”固有而非外国产品的基础。

1880年代,英国殖民地茶的地位得以确立,印度茶和锡兰茶被认为是无掺假和无污染的茶叶。因而,印度和锡兰茶叶被认为是具有卫生之脑的英国人的“爱国之饮”。“华茶依然是用原始的手工方式掺假、种植和生产,而印度茶叶则全部运用科学方法,依靠科技进步和现代化的设备生产,茶园资本化程度高,可批量生产。英属印度和锡兰茶叶系‘非手工制’,令维多利亚时代的英国人之心智因为知识而有了归属。”

在不断进行茶叶“去中国化”宣传的同时,英国也不断地以茶叶生产科学化的理念引导英国的饮茶大众,强调茶叶进口科学检测、预包装和茶业本身的“英国化。”

为此,英国于1881年在印度组织并成立了“印茶联合会(Indian Tea Association)”,总部设于伦敦和加尔各答,分会则遍设于全印产茶区域。该联合会设有“科学研究部(The Scientific Department)”和茶叶试验站(Tea Experimental Station)”,投入巨资用于研究最经济生产方法、改良栽培与制茶品质等基本工作。

更为重要的是,该会创设了“对外宣传局(Propaganda Campaign)”,专事对外宣传,尤其是大规模在美国烹饪学校,传授印度茶叶的饮用方法,并通过报章杂志和播音台向美国人灌输有关印度茶叶的常识。19世纪末和20世纪初,在伦敦还开展反华茶贸易(Anti China Tea Trade Campaign)的大规模宣传活动。英国这一系列的宣传活动取得了极大的效果,以北美为例,如美国原本是饮用中国绿茶为主的国家,但受英国在美国大肆宣传印度和锡兰茶叶的影响,逐渐改喝红茶。

1897年,一位名叫David Crole 的英国人在其教科书中大肆美赞“英式”茶为英帝国开疆拓土丰功伟绩之体现,系大英帝国价值之代名词。把印度茶和锡兰茶称为“本国茶”,把华茶贬称为“外国茶”,并豪情满怀地展望说一定会赢得一场贸易大战的胜利!

“The displacement of this foreign tea ought only to be a mere question of time, and I really can see no reason why we should not confidently look forward to a time when we shall be exporting British-grown tea into China itself”

“取代中国茶这样的外国茶叶只是时间的问题,我真的没有任何理由不充满着信心地展望有朝一日,我们将把英国种植生产的茶叶出口到中国本土去。”

果如其人所料,时隔100余年后,代表英国的立顿茶叶终于出口到了中国本土。对此,度娘百科介绍说:“1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。短短5年之后,立顿就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。”

凭借着一句英文广告词“Direct from tea garden to the tea pot”(从茶园直到茶壶),瞒天过海,不止是博得了世界饮茶者的芳心,更是赢得了拥有数千年喝茶历史的中国人们的信赖,国人似如久逢甘露,以欢呼雀跃的姿态拥抱着立顿的到来,溢美之词,可谓俯拾即是,请看:

“诞生于1890年的立顿,拥有纯正英国血统,深受消费者的喜爱。百年制茶工艺,风靡多个国家。奉行从“茶园到茶杯”的品牌理念……”

我们不禁要问:英国不产茶,何来“纯正英国血统”?

历史不会依原样重演,但会换个版本进行。“从茶园直到茶壶”、“拥有纯正英国血统”,这不正是英国人19世纪到20世纪初所宣传所用的语言吗?

从1851年伦敦世博会开始全面围剿华茶的这场史上最大的贸易大战,硝烟未散,我们在以包容、开放的博大胸怀拥抱世界的时候,千万不要因为失去了记忆而忘记了历史!

作者简介

李方顺

资深翻译,贵州财经大学外国语学院特聘翻译硕士研究生导师,广东省茶文化促进会“茶文化”刊物特约撰稿学者。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除