作者简介:

李方顺

资深翻译,贵州财经大学外国语学院特聘翻译硕士研究生导师,广东省茶文化促进会“茶文化”刊物特约撰稿学者。

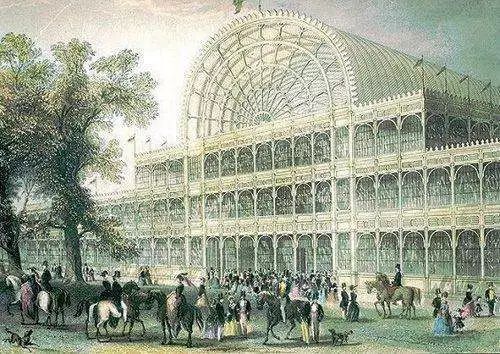

1851年伦敦世博会

1851年,为了向全世界展示其工业革命取得的伟大成就,以及其掠夺全球资源和财富创造的工业成果,英国在伦敦举办了第一届世界博览会。1851年,随着最后一批12838株茶苗运抵印度大吉岭,总共2万多中国茶树种被偷运到了印度,至此,史上最大商业间谍罗伯特•福琼完成了他潜入中国腹地侦盗中国茶种的使命,得意地站在了喜马拉雅山麓的英属印度殖民地茶园里,指点茶山,展望着大英帝国宏伟茶业的发展蓝图。1851年,福琼将潜入中国徽州侦盗中国茶叶时弄到的茶叶染色添加物悄然寄回伦敦,在第一次世博会上向全世界展示,并将部分样品提交给伦敦药剂师协会的药剂师进行化验分析,并撰写论文在“大英化学协会”宣读和出版。于是,英国以“毒茶”之名拉开了围剿中国茶叶的大幕,一场以茶叶为核心的史上最大贸易大战在全球悄然展开!

要不是看到史上最大商业间谍罗伯特•福琼亲笔写的英文游记,谁会想到170年前的英国竟然谋划了如此惊心动魄,却令大清帝国浑然不知的贸易大战。

请看福琼在他《Journey to the Tea Countries of China》游记中的两段英文:

I procured samples of these ingredients from the Chinamen in the factory, in order that there might

be no mistake as to what they really were. These were sent home to the Great Exhibition last year,

and a portion of them submitted to Mr. Warrington, of Apothecaries' Hall, whose investigations in connexion with this subject are well known. In a paper read by him before the Chemical Society, and pub-lished in its ' Memoirs and Proceedings,' he says, —"

我从中国茶厂弄到了这些染色原料样品,搞到这些样品是为了明确无误地弄清楚这些染料到底是什么东西。我把这些样品于去年(1851年)寄回伦敦并提交给了“万国工业博览会(the Great Exhibition)”,并将部分样品提交给了“药剂师协会(Apothecaries' Hall)”的沃灵顿先生(Mr. Warrington),他在这方面的研究声名卓著。他在皇家化学学会宣读了他撰写的论文,并在其公开出版的“研究报告及论文集”中写道:

Mr. Fortune has forwarded from the north of China, for the Industrial Exhibition, specimens ofthese materials (tea dyes), which, from their appearance, there can be no hesitation in stating are fibrous gypsum (calcined), turmeric root, and Prussian blue ;the latter of a bright pale tint, most likely from admixture with alumina or porcelain-clay, which admixture may account for the alumina and silica found as stated in my previous paper, and the presence of which was then attributed possibly to the employment of kaolin or agalmatolite.”

“福琼先生从中国北方向“工业博览会”所提交的材料(茶叶染料)样品,从外观上看,毫无疑问,属于纤维石膏(煅石膏)、姜黄根,以及普鲁士蓝。后者呈浅色,鲜艳夺目,很可能混杂有矾土或瓷泥,这样的混合物,正如我所发现并在早前的论文中所论述的那样,会生成氧化铝和二氧化硅,之所以如此,很可能是因为其中使用了高岭土或滑石原料。”

当时,由于分析化学和显微镜检测的出现,食品掺假得以检测,并能很快确定掺假使用的材料,英国人当时吃的面包、牛奶、奶酪和茶叶都查出了严重的掺假问题。1851年到1855年,英国著名的《柳叶刀杂志》刊载一系列的调查和科学研究文章,引起了英国议会的大讨论。代表英国食品制造业的英国议会会员们对科学界和坊间谴责的食品掺假行为极力辩驳,坚持认为食品掺假没有什么危害,掺假的食品都是来自英国本土以外,并把大辩论的焦点集中在茶叶、香料和药材的掺假问题上,尤其是茶叶掺假,被推上了这场大辩论的风口浪尖。

英国人强调说,茶叶掺假并非自19世纪开始,而是从17世纪茶叶开始输入英国时就已经存在,因为茶叶当时输入英国时价格昂贵,更容产生掺假谋利的行为。茶叶掺假者或许是中国茶叶生产商,或许是英国批发商和零售商,并列出了当时最为普遍的4种掺假茶叶:

1、真实假茶(毒茶),即茶末—有的或使用别的树叶,掺沙土混合,通过类似淀粉的东西粘合成小颗粒状,然后染色制成红珠茶或绿珠茶。有的“毒茶”是用茶末加沙土或茶渣,使用诸如稻米类的胶状物质进行粘合而制成所需大小的颗粒状,最后适当染色处理,制成红茶或绿茶。

2、混充再利用假茶:这类假茶通常使用陈茶,加上山楂果树和黑刺李植物树叶,再加上废弃茶叶混杂在一起,通过再次揉捻、染色和烘干制成。

3、化学染色茶叶,尤其是绿茶,通常是采用化学方法染色制成。1844年,英国药剂学家罗伯特•沃灵顿首次将大量的绿茶样品用来进行了化学分析和显微镜测试,并向英国皇家化学学会提交检测报告称:“从一系列的检测看出,所有进口的绿茶都是经过普鲁士蓝或硫酸石灰,或石膏粉等上色或染色制成,有的是使用黄色或橙黄色植物染料染色制成。”

4、再烘干假茶,通常是简单地把陈茶再次烘干后转售再卖。

如此,英国堂而皇之地坐实了他们喝了百余年的中国茶叶为“毒茶”之说。

实际上,根据记载,英国人自己很早就有制造假茶的活动。早在1818年的3-7月份,伦敦就发现11宗茶叶造假案。最为典型的是一位食品杂货店商,他在伦敦戈德斯通(Goldstone St.)的房屋设施里制造假茶。他低价雇人从伦敦市区的树篱采摘黑白刺叶来制假红茶和假绿茶。适合制作“红茶”的树叶投放到铁锅里煮、烘烤,然后进行干燥处理,再用手进行揉搓而制成卷曲形状,用洋苏木紫红色染料将假茶叶染色,这样就制成了“红茶”。而“绿茶”则是采用铜板锅紧压加工和干燥处理,然后添加荷兰黄绿色及有毒铜绿染料进行染色处理,使假茶看起来绿色绽放。最后将假茶和真茶混合在一起,高价出售谋利。最终这位名叫帕尔默(Palmer)食品杂货店老板被判刑并处罚金840英镑。

由此,英国展开了一场把茶叶转化为智力殖民和英属印度农业的“纯正”化运动,公然宣称19世纪是英国开始书写茶叶历史的世纪,在强调茶饮为“英国价值”的象征的同时,也篡写历史,把茶叶的原产地改写成英国,茶园殖民地指南还规定了制茶的工艺。

接下来,英属印度和锡兰殖民地被认为是“英国”茶园地,茶的种植和生产被认为符合“英式”科学化和现代化的要求,所生产的茶叶也打上了“English”标签。1882年,一位名叫塞缪尔•贝尔登(Samuel Baildon)的英国人非常滑稽地说中国茶树实际上是属于“已经退化了的纯正茶种标本”,且称印度茶叶为纯正茶云云。

贝尔登还声称,因为中国不具备好茶生长的自然气候和地理条件,因此不得不造假。相比之下,所有印度茶叶“可以绝对保证纯正”云云。

其实,贝尔登之流的荒谬之言根本不值一驳。如果真如其所说,为何英国还要密派福琼冒着生命危险潜入中国腹地侦盗中国茶种呢?而福琼作为一名杰出的植物学家,为何只字不提印度纯正茶树种呢?!

显然,犹如司马昭之心,贝尔登之流的险恶之意不证自明。

在鼓吹纯正印度茶的同时,更对中国茶人极尽诽谤之能事。“中国茶农傍晚一边抽吸大烟枪,一边把他们茶园种植的茶叶装上船,然后长途运输贩卖,既不在乎质量,也不在乎利润。”

如此这般一边贬损中国茶叶,一边吹捧印度茶叶的伎俩,在19世纪晚期的英国纷纷登台表演。1883年,一位名叫Gordon Stables的博士公然地说:“毫无疑问,印度茶叶在国外毫无造假行为,而中国茶叶造假之技艺简直到了科学的程度。”这位英国博士更文绉绉地称:“如若确保英国饮茶大众道德之雅健,则须确保茶品物理特性之纯正”。同时鼓吹说,印度茶叶“是未来之茶。”并号召大家加入英国殖民地种植主,成为英国饮茶人,参与本土茶叶种植和茶叶消费活动。印度茶叶种植园主则对英国人说:“We are all one—one sovereignty, one queen or empress. Our interests are identical”(我们同为一体,同一主权,同一女王或皇后,我们拥有一致的利益)

在1880年代,英国出版了林林总总的教科书向英国大众灌输英式“爱国茶”思想,宣传印度茶叶,详细描述了茶叶的种植、好茶的冲泡方法,以及干茶和冲泡后看起来的状态等。相反,这些教科书大肆渲染华茶为假茶叶的氛围,如克劳德•鲍尔得(Claud Bald)在其《印度茶叶:文化与制造》(Indian Tea: Its Culture and Manufacture)一书中发表谬论称:“中国人很早就认识到其粗制茶叶不可能保持绿色,所以他们要施用技巧,往茶里添加染色的东西。”他同时宣称:“the general feeling of planters in India seems to be distinctly opposed to artificial colouring of any kind as being undesirable; the finished greens are made only for certain markets [the United States] where natural greens are not accepted”(印度茶园种植主们给人普遍的感觉是他们似乎明确反对任何不良的染色,而染色的绿茶只为不接受天然绿茶的特定市场(美国)而制作。”

这位鲍尔得先生真是不打自招,露出了狐狸尾巴:其实英属印度殖民地也生产染色的绿茶,不过他们自己不喝,而是销往北美市场,给美国人喝。由此可见英国人的双重价值观和做人不实诚的虚伪德行。

当时英国的教科书把分析化学方法宣传到了茶叶消费者的家里,目的是让消费者自己对茶叶进行判定。其次是打破人们对茶叶的神秘感,使茶叶的种植过程公开化。教科书清楚地阐述了茶叶生产的“科学化”体系,证明其现代化和英国化的种茶和制茶活动,由此证明印度茶业的科学化,以及印度茶叶的纯正性,强化了其英国商品的正统性。

甚至,英国人更是把茶叶造假问题上升到确立和维护阶级价值和性别理想的高度,声称茶叶掺假已危及整个“美德”及行为体系。英语词典Cassell’s Dictionary (1877-1879)将饮茶作了女性美德体现和英国化的特别定义:“英国人,尤其是英国女性饮茶,已到了如此的程度,即做英国男人,就应吃牛肉,而作为英国女人,则应懂得喝茶。”如此这般,把反茶叶掺假说成是一场捍卫生活方式的纯正、正直和真实的斗争。这场令茶“英国化”的运动持续进行了一个多世纪,从实践和思想上奠定了茶为英国“本国”固有而非外国产品的基础。

1880年代,英国殖民地茶的地位得以确立,印度茶和锡兰茶被认为是无掺假和无污染的茶叶。因而,印度和锡兰茶叶被认为是具有卫生之脑的英国人的“爱国之饮”。 “华茶依然是用原始的手工方式掺假、种植和生产,而印度茶叶则全部运用科学方法,依靠科技进步和现代化的设备生产,茶园资本化程度高,可批量生产。英属印度和锡兰茶叶系‘非手工制’,令维多利亚时代的英国人之心智因为知识而有了归属。”

在不断进行茶叶“去中国化”宣传的同时,英国也不断地以茶叶生产科学化的理念引导英国的饮茶大众,强调茶叶进口科学检测、预包装和茶业本身的“英国化。”

为此,英国于1881年在印度组织并成立了“印茶联合会(Indian Tea Association)”,总部设于伦敦和加尔各答,分会则遍设于全印产茶区域。该联合会设有“科学研究部(The Scientific Department)”和茶叶试验站(Tea Experimental Station)”,投入巨资用于研究最经济生产方法、改良栽培与制茶品质等基本工作。

更为重要的是,该会创设了“对外宣传局(Propaganda Campaign)”,专事对外宣传,尤其是大规模在美国烹饪学校,传授印度茶叶的饮用方法,并通过报章杂志和播音台向美国人灌输有关印度茶叶的常识。19世纪末和20世纪初,在伦敦还开展反华茶贸易(Anti China Tea Trade Campaign)的大规模宣传活动。英国这一系列的宣传活动取得了极大的效果,以北美为例,如美国原本是饮用中国绿茶为主的国家,但受英国在美国大肆宣传印度和锡兰茶叶的影响,逐渐改喝红茶。

1897年,一位名叫David Crole 的英国人在其教科书中大肆美赞“英式”茶为英帝国开疆拓土丰功伟绩之体现,系大英帝国价值之代名词。把印度茶和锡兰茶称为“本国茶”,把华茶贬称为“外国茶”,并豪情满怀地展望说一定会赢得一场贸易大战的胜利!

“The displacement of this foreign tea ought only to be a mere question of time, and I really can see no reason why we should not confidently look forward to a time when we shall be exporting British-grown tea into China itself”

“取代中国茶这样的外国茶叶只是时间的问题,我真的没有任何理由不充满着信心地展望有朝一日,我们将把英国种植生产的茶叶出口到中国本土去。”

果如其人所料,时隔100余年后,代表英国的立顿茶叶终于出口到了中国本土。对此,度娘百科介绍说:“1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。短短5年之后,立顿就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。”

凭借着一句英文广告词“Direct from tea garden to the tea pot”(从茶园直到茶壶),瞒天过海,不止是博得了世界饮茶者的芳心,更是赢得了拥有数千年喝茶历史的中国人们的信赖,国人似如久逢甘露,以欢呼雀跃的姿态拥抱着立顿的到来,溢美之词,可谓俯拾即是,请看:

“诞生于1890年的立顿,拥有纯正英国血统,深受消费者的喜爱。百年制茶工艺,风靡多个国家。奉行从“茶园到茶杯”的品牌理念……”

历史不会依原样重演,但会换个版本进行。“从茶园直到茶壶”、“拥有纯正英国血统”,这不正是英国人19世纪到20世纪初所宣传所用的语言吗?

从1851年伦敦世博会开始全面围剿华茶的这场史上最大的贸易大战,硝烟未散,我们在以包容、开放的博大胸怀拥抱世界的时候,千万不要因为失去了记忆而忘记了历史!

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除

1851年,为了向全世界展示其工业革命取得的伟大成就,以及其掠夺全球资源和财富创造的工业成果,英国在伦敦举办了第一届世界博览会。1851年,随着最后一批12838株茶苗运抵印度大吉岭,总共2万多中国茶树种被偷运到了印度,至此,史上最大商业间谍罗伯特?福琼完成了他潜入中国腹地侦盗中国茶种的使命,得意地站在了喜马拉雅山麓的英属印度殖民地茶园里,指点茶山,展望着大英帝国宏伟茶业的发展蓝图。1851年,福琼将潜入中国徽州侦盗中国茶叶时弄到的茶叶染色添加物悄然寄回伦敦,在第一次世博会上向全世界展示,并将部分样品提交给伦敦药剂师协会的药剂师进行化验分析,并撰写论文在“大英化学协会”宣读和出版。于是,英国以“毒茶”之名拉开了围剿中国茶叶的大幕,一场以茶叶为核心的史上最大贸易大战在全球悄然展开!

要不是看到史上最大商业间谍罗伯特?福琼亲笔写的英文游记,谁会想到170年前的英国竟然谋划了如此惊心动魄,却令大清帝国浑然不知的贸易大战。

请看福琼在他《Journey to the Tea Countries of China》游记中的两段英文:

I procured samples of these ingredients from the Chinamen in the factory, in order that there might be no mistake as to what they really were. These were sent home to the Great Exhibition last year, and a portion of them submitted to Mr. Warrington, of Apothecaries' Hall, whose investigations in connexion with this subject are well known. In a paper read by him before the Chemical Society, and pub-lished in its ' Memoirs and Proceedings,' he says, —"

我从中国茶厂弄到了这些染色原料样品,搞到这些样品是为了明确无误地弄清楚这些染料到底是什么东西。我把这些样品于去年(1851年)寄回伦敦并提交给了“万国工业博览会(the Great Exhibition)”,并将部分样品提交给了“药剂师协会(Apothecaries' Hall)”的沃灵顿先生(Mr. Warrington),他在这方面的研究声名卓著。他在皇家化学学会宣读了他撰写的论文,并在其公开出版的“研究报告及论文集”中写道:

Mr. Fortune has forwarded from the north of China, for the Industrial Exhibition, specimens ofthese materials (tea dyes), which, from their appearance, there can be no hesitation in stating are fibrous gypsum (calcined), turmeric root, and Prussian blue ;the latter of a bright pale tint, most likely from admixture with alumina or porcelain-clay, which admixture may account for the alumina and silica found as stated in my previous paper, and the presence of which was then attributed possibly to the employment of kaolin or agalmatolite.”

“福琼先生从中国北方向“工业博览会”所提交的材料(茶叶染料)样品,从外观上看,毫无疑问,属于纤维石膏(煅石膏)、姜黄根,以及普鲁士蓝。后者呈浅色,鲜艳夺目,很可能混杂有矾土或瓷泥,这样的混合物,正如我所发现并在早前的论文中所论述的那样,会生成氧化铝和二氧化硅,之所以如此,很可能是因为其中使用了高岭土或滑石原料。”

当时,由于分析化学和显微镜检测的出现,食品掺假得以检测,并能很快确定掺假使用的材料,英国人当时吃的面包、牛奶、奶酪和茶叶都查出了严重的掺假问题。1851年到1855年,英国著名的《柳叶刀杂志》刊载一系列的调查和科学研究文章,引起了英国议会的大讨论。代表英国食品制造业的英国议会会员们对科学界和坊间谴责的食品掺假行为极力辩驳,坚持认为食品掺假没有什么危害,掺假的食品都是来自英国本土以外,并把大辩论的焦点集中在茶叶、香料和药材的掺假问题上,尤其是茶叶掺假,被推上了这场大辩论的风口浪尖。

英国人强调说,茶叶掺假并非自19世纪开始,而是从17世纪茶叶开始输入英国时就已经存在,因为茶叶当时输入英国时价格昂贵,更容产生掺假谋利的行为。茶叶掺假者或许是中国茶叶生产商,或许是英国批发商和零售商,并列出了当时最为普遍的4种掺假茶叶:

1、真实假茶(毒茶),即茶末—有的或使用别的树叶,掺沙土混合,通过类似淀粉的东西粘合成小颗粒状,然后染色制成红珠茶或绿珠茶。有的“毒茶”是用茶末加沙土或茶渣,使用诸如稻米类的胶状物质进行粘合而制成所需大小的颗粒状,最后适当染色处理,制成红茶或绿茶。

2、混充再利用假茶:这类假茶通常使用陈茶,加上山楂果树和黑刺李植物树叶,再加上废弃茶叶混杂在一起,通过再次揉捻、染色和烘干制成。

3、化学染色茶叶,尤其是绿茶,通常是采用化学方法染色制成。1844年,英国药剂学家罗伯特?沃灵顿首次将大量的绿茶样品用来进行了化学分析和显微镜测试,并向英国皇家化学学会提交检测报告称:“从一系列的检测看出,所有进口的绿茶都是经过普鲁士蓝或硫酸石灰,或石膏粉等上色或染色制成,有的是使用黄色或橙黄色植物染料染色制成。”

4、再烘干假茶,通常是简单地把陈茶再次烘干后转售再卖。

如此,英国堂而皇之地坐实了他们喝了百余年的中国茶叶为“毒茶”之说。

实际上,根据记载,英国人自己很早就有制造假茶的活动。早在1818年的3-7月份,伦敦就发现11宗茶叶造假案。最为典型的是一位食品杂货店商,他在伦敦戈德斯通(GoldstoneSt.)的房屋设施里制造假茶。他低价雇人从伦敦市区的树篱采摘黑白刺叶来制假红茶和假绿茶。适合制作“红茶”的树叶投放到铁锅里煮、烘烤,然后进行干燥处理,再用手进行揉搓而制成卷曲形状,用洋苏木紫红色染料将假茶叶染色,这样就制成了“红茶”。而“绿茶”则是采用铜板锅紧压加工和干燥处理,然后添加荷兰黄绿色及有毒铜绿染料进行染色处理,使假茶看起来绿色绽放。最后将假茶和真茶混合在一起,高价出售谋利。最终这位名叫帕尔默(Palmer)食品杂货店老板被判刑并处罚金840英镑。

“纯正”印度、锡兰茶:19世纪英国篡写的另一部世界茶史

自1851年福琼把中国茶种偷运到印度开始种植后,英国迅速在印度阿萨姆和大吉岭创建茶叶公司,建立大型茶叶种植基地,并将印度茶叶标榜为“纯正茶叶”大肆吹捧,同时把中国茶叶冠以“毒茶”的污名予以围剿,逐步逐出英国市场,并称中国茶叶是外国势力对英国的阴险入侵。

由此,英国展开了一场把茶叶转化为智力殖民和英属印度农业的“纯正”化运动,公然宣称19世纪是英国开始书写茶叶历史的世纪,在强调茶饮为“英国价值”的象征的同时,也篡写历史,把茶叶的原产地改写成英国,茶园殖民地指南还规定了制茶的工艺。

接下来,英属印度和锡兰殖民地被认为是“英国”茶园地,茶的种植和生产被认为符合“英式”科学化和现代化的要求,所生产的茶叶也打上了“English”标签。1882年,一位名叫塞缪尔?贝尔登(SamuelBaildon)的英国人非常滑稽地说中国茶树实际上是属于“已经退化了的纯正茶种标本”,且称印度茶叶为纯正茶云云。

贝尔登还声称,因为中国不具备好茶生长的自然气候和地理条件,因此不得不造假。相比之下,所有印度茶叶“可以绝对保证纯正”云云。

其实,贝尔登之流的荒谬之言根本不值一驳。如果真如其所说,为何英国还要密派福琼冒着生命危险潜入中国腹地侦盗中国茶种呢?而福琼作为一名杰出的植物学家,为何只字不提印度纯正茶树种呢?!

显然,犹如司马昭之心,贝尔登之流的险恶之意不证自明。

在鼓吹纯正印度茶的同时,更对中国茶人极尽诽谤之能事。“中国茶农傍晚一边抽吸大烟枪,一边把他们茶园种植的茶叶装上船,然后长途运输贩卖,既不在乎质量,也不在乎利润。”

如此这般一边贬损中国茶叶,一边吹捧印度茶叶的伎俩,在19世纪晚期的英国纷纷登台表演。1883年,一位名叫Gordon Stables的博士公然地说:“毫无疑问,印度茶叶在国外毫无造假行为,而中国茶叶造假之技艺简直到了科学的程度。”这位英国博士更文绉绉地称:“如若确保英国饮茶大众道德之雅健,则须确保茶品物理特性之纯正”。同时鼓吹说,印度茶叶“是未来之茶。”并号召大家加入英国殖民地种植主,成为英国饮茶人,参与本土茶叶种植和茶叶消费活动。印度茶叶种植园主则对英国人说:“We are all one—one sovereignty, one queen or empress. Our interests are identical”(我们同为一体,同一主权,同一女王或皇后,我们拥有一致的利益)

教科书灌输英式“爱国茶”思想1872年,英国一位名叫爱德华?摩尼(Edward Money)的中校军官出了一本教科书,向英国大众信誓旦旦地保证说:“印度有足够的土地生长英国及所有其殖民地所需的茶叶。”可见当年英国人的勃勃雄心。到1873年,印度的茶园面积发展到75,000公顷,生产茶叶1500万磅;到1888年,达到8600万磅。至此,英国以印度茶叶取代中国茶叶而把控全球茶叶市场的格局已成为不可逆转的趋势。

在1880年代,英国出版了林林总总的教科书向英国大众灌输英式“爱国茶”思想,宣传印度茶叶,详细描述了茶叶的种植、好茶的冲泡方法,以及干茶和冲泡后看起来的状态等。相反,这些教科书大肆渲染华茶为假茶叶的氛围,如克劳德?鲍尔得(Claud Bald)在其《印度茶叶:文化与制造》(Indian Tea: Its Culture and Manufacture)一书中发表谬论称:“中国人很早就认识到其粗制茶叶不可能保持绿色,所以他们要施用技巧,往茶里添加染色的东西。”他同时宣称:“the general feeling of planters in India seems to be distinctly opposed to artificial colouring of any kind as being undesirable; the finished greens are made only for certain markets [the United States] where natural greens are not accepted”(印度茶园种植主们给人普遍的感觉是他们似乎明确反对任何不良的染色,而染色的绿茶只为不接受天然绿茶的特定市场(美国)而制作。”

这位鲍尔得先生真是不打自招,露出了狐狸尾巴:其实英属印度殖民地也生产染色的绿茶,不过他们自己不喝,而是销往北美市场,给美国人喝。由此可见英国人的双重价值观和做人不实诚的虚伪德行。

当时英国的教科书把分析化学方法宣传到了茶叶消费者的家里,目的是让消费者自己对茶叶进行判定。其次是打破人们对茶叶的神秘感,使茶叶的种植过程公开化。教科书清楚地阐述了茶叶生产的“科学化”体系,证明其现代化和英国化的种茶和制茶活动,由此证明印度茶业的科学化,以及印度茶叶的纯正性,强化了其英国商品的正统性。

甚至,英国人更是把茶叶造假问题上升到确立和维护阶级价值和性别理想的高度,声称茶叶掺假已危及整个“美德”及行为体系。英语词典Cassell’s Dictionary (1877-1879)将饮茶作了女性美德体现和英国化的特别定义:“英国人,尤其是英国女性饮茶,已到了如此的程度,即做英国男人,就应吃牛肉,而作为英国女人,则应懂得喝茶。”如此这般,把反茶叶掺假说成是一场捍卫生活方式的纯正、正直和真实的斗争。这场令茶“英国化”的运动持续进行了一个多世纪,从实践和思想上奠定了茶为英国“本国”固有而非外国产品的基础。

1880年代,英国殖民地茶的地位得以确立,印度茶和锡兰茶被认为是无掺假和无污染的茶叶。因而,印度和锡兰茶叶被认为是具有卫生之脑的英国人的“爱国之饮”。“华茶依然是用原始的手工方式掺假、种植和生产,而印度茶叶则全部运用科学方法,依靠科技进步和现代化的设备生产,茶园资本化程度高,可批量生产。英属印度和锡兰茶叶系‘非手工制’,令维多利亚时代的英国人之心智因为知识而有了归属。”

在不断进行茶叶“去中国化”宣传的同时,英国也不断地以茶叶生产科学化的理念引导英国的饮茶大众,强调茶叶进口科学检测、预包装和茶业本身的“英国化。”

为此,英国于1881年在印度组织并成立了“印茶联合会(Indian Tea Association)”,总部设于伦敦和加尔各答,分会则遍设于全印产茶区域。该联合会设有“科学研究部(The Scientific Department)”和茶叶试验站(Tea Experimental Station)”,投入巨资用于研究最经济生产方法、改良栽培与制茶品质等基本工作。

更为重要的是,该会创设了“对外宣传局(Propaganda Campaign)”,专事对外宣传,尤其是大规模在美国烹饪学校,传授印度茶叶的饮用方法,并通过报章杂志和播音台向美国人灌输有关印度茶叶的常识。19世纪末和20世纪初,在伦敦还开展反华茶贸易(Anti China Tea Trade Campaign)的大规模宣传活动。英国这一系列的宣传活动取得了极大的效果,以北美为例,如美国原本是饮用中国绿茶为主的国家,但受英国在美国大肆宣传印度和锡兰茶叶的影响,逐渐改喝红茶。

1897年,一位名叫David Crole 的英国人在其教科书中大肆美赞“英式”茶为英帝国开疆拓土丰功伟绩之体现,系大英帝国价值之代名词。把印度茶和锡兰茶称为“本国茶”,把华茶贬称为“外国茶”,并豪情满怀地展望说一定会赢得一场贸易大战的胜利!

“The displacement of this foreign tea ought only to be a mere question of time, and I really can see no reason why we should not confidently look forward to a time when we shall be exporting British-grown tea into China itself”

“取代中国茶这样的外国茶叶只是时间的问题,我真的没有任何理由不充满着信心地展望有朝一日,我们将把英国种植生产的茶叶出口到中国本土去。”

果如其人所料,时隔100余年后,代表英国的立顿茶叶终于出口到了中国本土。对此,度娘百科介绍说:“1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。短短5年之后,立顿就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。”

凭借着一句英文广告词“Direct from tea garden to the tea pot”(从茶园直到茶壶),瞒天过海,不止是博得了世界饮茶者的芳心,更是赢得了拥有数千年喝茶历史的中国人们的信赖,国人似如久逢甘露,以欢呼雀跃的姿态拥抱着立顿的到来,溢美之词,可谓俯拾即是,请看:

“诞生于1890年的立顿,拥有纯正英国血统,深受消费者的喜爱。百年制茶工艺,风靡多个国家。奉行从“茶园到茶杯”的品牌理念……”

我们不禁要问:英国不产茶,何来“纯正英国血统”?

历史不会依原样重演,但会换个版本进行。“从茶园直到茶壶”、“拥有纯正英国血统”,这不正是英国人19世纪到20世纪初所宣传所用的语言吗?

从1851年伦敦世博会开始全面围剿华茶的这场史上最大的贸易大战,硝烟未散,我们在以包容、开放的博大胸怀拥抱世界的时候,千万不要因为失去了记忆而忘记了历史!

作者简介

李方顺

资深翻译,贵州财经大学外国语学院特聘翻译硕士研究生导师,广东省茶文化促进会“茶文化”刊物特约撰稿学者。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

中国茶叶历代有“兴于唐、盛于宋”之说,明清时继续发展,进入民国后迅速衰落,直到20世纪50年代又开始恢复,特别是改革开放以来,随着经济的发展,人民生活的提高,中国茶叶才迎来了快速发展的新时代。历史表明,近百年来是中国茶叶是从快速衰败走向新辉煌的转折期。掐指算来,在这百年间中国茶叶差不多经历了两个时期:前者是民国时期,后者为中华人民共和国成立至今,而它的发展还在继续演续之中。为此,我们不妨遵循历史的轨迹,回眸百年来的中国茶叶走过的历程,以史为镜,以励前行。

一、自进入民国以来,由于内忧外患,虽经一些有识之士苦苦挣扎,但仍无回天之力,茶叶发展走向极度衰退。

民国时期,受西方影响,中国茶叶本应开始向近代转化,但由于当时中国社会还趋于封建社会的延续时期,又受第二次世界大战的影响,加上内忧外患,茶叶不但沒有发展,反而走向衰落。在这一过程中,一些有识之士,在苦难中苦难挣扎,企图挽回败局。

(一)近代开始,由于受西方影响,一些有识之士忧国忧民,为拯救中国茶业发展做了不少有益的新举措

进入民国后,由于受西方影响,尽管当时环境条件极度恶劣,但一些有之士在科学救国思想的推动下,做了不少有益于促进茶业发展的新举措。

1、效仿国外,建立茶叶试验(实验)场,设置茶叶科研机构

1911年,中华民国宣告成立。1914年,北洋政府农商部湖北羊楼洞茶业示范场改名茶业试验场,建有试验茶园和实验茶厂。1915年,民国政府农商部又在安徽省祁门县创建祁门模范种茶场,这是我国最早建立茶叶专业试验示范茶场。接着,又相继在湖南岳阳、云南昆明、湖南安化、江西修水、安徽祁门、福建的崇安和福安、广东的鹤山、湖北蒲圻浙江嵊县、云南思茅(今普洱)等地相继建立茶业改良(试验)场,开展茶叶试验研究,示范推广。

1940年1月,农业部中央农业实验所湄潭实验茶场正式成立,拥有刘淦芝、李联标等一批著名茶叶专家参加试验研究工作。

民国中央实验茶场旧址(来源:贵州省纪委监委网站)

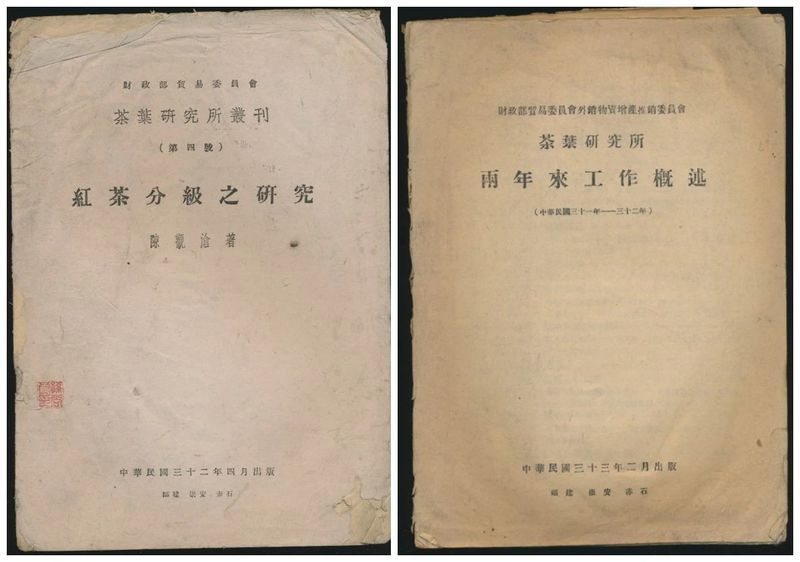

1941年4月,财政部贸易委员会在浙江衢县成立了东南茶叶改良总场,吴觉农出任场长。同年10月,东南茶叶改良场改名为茶叶研究所。1943年,茶叶研究所迁址福建崇安(今武夷山市),改名为财政部贸易委员会茶叶研究所。

农业部中央农业实验所湄潭实验茶场和财政部贸易委员会茶叶研究所都是中国现代最早建立、又有大的影响的全国性茶叶科学专业研究机构。只是由于当时政局动荡,国力不支,又缺少相关专门人才,致使不少科研机构不时被兼并改组,直至停歇,但它给我国的茶业发展,带来了希望。

财政部贸易委员会茶叶研究所刊物(来源:布衣书局)

2、派遣有志知识青年,出国留学深造,学习外国茶业先进技术

清末民初,茶业界一些有识之士在“国富民强”的主导思想的指引下,为复兴中国茶业,培养人才,各重点产茶省派人出国去日本学习。1914年,云南派朱文精去日本静冈学习种茶、制茶。1919年,浙江选派吴觉农和葛敬应赴日本学习茶技。1920—1927年间,安徽先后选派汪轶群、陈鉴鹏、胡浩川、陈序鹏、方翰周得去日本学习茶技。

吴觉农(1897-1989)

20世纪20—40年代,还派出留学生去欧美等国留学,学习与茶相关的一些学科,如1922年,蒋芸生去日本学习园艺。1933年,王泽农去比利时学习农业化学;1944年,李联标去美国学习生物等。这些派去留学生,他们学成回国后都从事茶业工作,成为茶业科研战线的精英,为后来中国茶业发展做出了杰出贡献!

3、兴办茶叶教育,力主文化兴帮,从培训教育逐渐走向学制教育

国民时期,茶业教学也随之逐渐提高,从最初出现的培训教育提高到茶叶中等或职业技术教育。20世纪30年代开始,中国的茶业教育再上一层楼,出现了高等教育用来培养高级茶业专门人才。最先设置茶叶学科的是广州中山大学。1930年,广州中山大学农学院成立茶蔗部设茶作、蔗作两专科,学制2年,后改设4年本科,为茶叶高等教育开了先河。1940年,从上海迁往重庆的复旦大学代理校长吴南轩、教务长孙寒冰和财政部贸易委员会茶叶处处长吴觉农倡议,在重庆复旦大学农艺系设立4年制茶叶组和2年制茶叶专科,这是我国茶业史上第一个高等院校设立的茶叶专业系、科。1940年,杭州英士大学农学院设茶丝棉专修科,学制1年。其间,我国已有多所大学设置有茶叶专业的本科和专科教育。

4、去国内外调研考察,引进先进技术与机器设备,加速改变茶业落后状况

民国时期,曾多次派员去国内外考察调研生产。如1916年,我国赴美参加巴拿马—太平洋国际博览会的监督陈兰薰通过在美实地考察,提出了《关于调查美国用茶之报告》。1935年,民国政府实业部派吴觉农等赴印度、锡兰、印度尼西亚、英国、法国、苏联、日本以及台湾等国家和地区,实地考察茶叶产销市场。回国后,吴觉农写有《印度、锡兰之茶业》、《荷印之茶业》、《日本和台湾之茶业》等多篇茶业考察报告,并对照中国茶业现状,陈述各地茶业生产现状,指出差距,提出改进举措。1932年在长沙高桥设立高桥分场,并从上海购买制茶机器,推行机器制茶。1940年,财政部贸易委员会派茶叶专家派出多名茶叶专家,分赴安徽、湖南、湖北等省调查茶叶产销及生产成本,为制订茶叶价格提供依据,进而调动茶农生产积极性。

(二)民国时期,面对内忧外患,国难当头,虽几经挣扎,但仍回天之力,终将茶业跌入低谷

民国时期,先是军阀混战,接着是抗日战争爆发,不断受到外国势力的侵略,以及国内连年内战,虽经挣扎,但茶业生产依然没有起色,反而快速跌入低谷。

1、茶叶生产走向衰退

民国时期的茶业,除对外贸易数字有据可查外,茶园面积和茶叶产量仅仅是估计而已。1920年,农商部根据调查估计茶叶生产量为790万担,以每亩45斤计,有茶园1756万亩。而至1943年,估计茶叶产量、茶园面积依旧,也就是说,20多年过去,茶叶生产依然在原地踏步。尽管在这期间国民政府也采取过一些措施,如1932年行政院农村复兴委员会将稻、麦、棉、丝、茶列为中心改良事业,还组建成立茶业改良委员会负责茶业的复兴。1937年实业部为提高茶叶品质,又成立了中国茶叶股份有限公司。公司设在上海北京路星业大楼。但由于内忧外患,战争不断,依然无济于事。至1949年,全国茶园面积约15.30万公顷,产茶4.10万吨 ,跌入历史冰点。

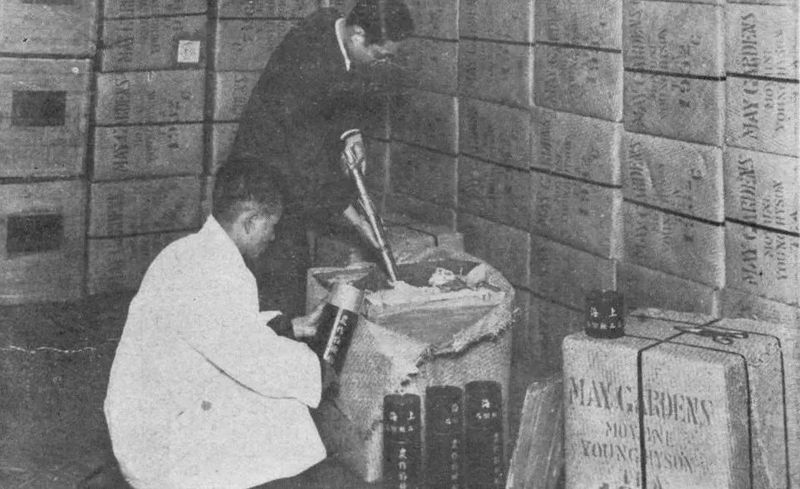

民国时期的上海茶楼(来源:龙井茶图考)

2、茶叶对外贸易跌入低谷

清代末期,随着印度、锡兰、日本茶业兴起,茶叶对外贸易竞争剧烈,1920年中国茶叶出量仅为1.85万吨。1937年,抗日战争爆发,又给中国茶叶对外贸易带来极大困难。据统计,1931年-1940年中国茶叶对外出口一直徘徊在2.5-4.5万吨之间。1941年,太平洋战争爆发,海上航线中断,除少数茶叶经陆上通道出口周边国家外,多数茶叶出口处于停顿状态。在这种情况下,中国茶叶出口从1941年的不到1万吨,降到1942年的1449吨。至1944年中国茶叶出口仅为543吨,1945年只有480吨,几乎没有茶叶出口贸易可言。

抗日战胜利后,由于战争的破坏,茶园荒芜,生产凋零。之后,解放战争开始,茶叶生产一时无法恢复。当时虽有部分茶叶积压,但品质低次,数量有限,又属陈茶之列,不受外商欢迎,以致到1949年时中国茶叶出口还不到1万吨,使中国茶叶对外贸易趋于衰颓期。

民国时期的龙井茶园(来源:龙井茶图考)

20世纪20年代的采茶女(来源:龙井茶图考)

二、进入当代社会,茶叶生产开始复苏,特别自改革开放以来,茶叶发展获得新的辉煌。

1949年,中华人民共和成立,当时全国茶叶生产处于千疮百孔的废墟状态。复兴茶产业、发展茶科技、振兴茶文化,重振产茶大国逐渐走向产茶强国之计,就成为每个茶文化工作者的职责和担当。当代茶产业、茶文化发展正应顺了这一发展历程。

1、产茶区域不断扩展

20世纪50年代初,中国茶产业发展的重点在恢复生产,同时新发展部分茶园。60年代开始,根据茶叶生产发展需要,实施南茶北移进山东,东茶西扩至甘肃、西藏,使中国种茶区域进一步扩大,茶叶产量有大的提高。

如今,中国的茶区分布极为广阔,南自北纬18°附近的海南五指山,北至北纬38°附近的山东青岛,所占纬度达20°;西从东经94°附近的西藏林芝,东迄东经122°的台湾宜兰,横跨经度约28°。南北东西中,纵横万千里,种茶遍及浙江、湖南、四川、福建、安徽、云南、广东、广西、贵州、重庆、湖北、江苏、江西、河南、海南、西藏、山东、陕西、甘肃等19个省、直辖市和自治区,以及台湾、香港2个特别行政区的近1100余个县、市。

中国农业科学院茶叶研究所根据产茶历史、茶树类型、品种分布、茶类结构,结合全国气温和雨量分布,以及土壤地带的差异等条件,经过综合分析和研究比较,将全国茶叶产地划分为华南、西南、江南、江北四大茶区,一直沿用至今。

此外,在上海、河北也有局部区域有茶树种植。种茶区域地跨热带、亚热带、温带,其内有山清水秀的东南丘陵,有群山环抱的四川盆地,有云雾缭绕的云贵高原,有春色满园的台湾宝岛,有恒夏多雨的西双版纳等地。

2、茶叶生产步入快速发展新轨道

自1950年至今,历经70个年头,茶叶生产取得辉煌业绩。特别是进入21世纪以来,由于中西部地区茶叶生产的快速发展,从而促使全国茶叶生产发展更加喜人。茶叶产量连续增加,茶叶出口不断加大,各项茶叶生产指标年年提升,使中国在全球茶叶生产国中的地位日见显耀。

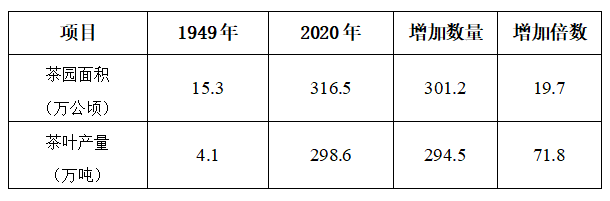

(1)茶叶生产:截至2020年止,中国茶业与1949年相比,无论是茶园面积,还是茶叶产量都有显著增长。详见如表。

在全球60多个茶叶生产的国家中,我国茶树种植面积、茶叶生产量,已位居世界第一。

(2)茶叶出口:1949年中华人民共和国刚成立,当时为了打破列强封锁,随即成立中国茶业公司,沟通产销情况,有计划地推动茶叶出口。从1949年的历史低点0.99万吨,经70年努力,至2020年我国茶叶出口量已达34.9万吨,增长了34.3倍。现今,中国茶叶已出口到120多个国家和地区,出口量位居世界第二。

(3)茶叶消费:当代,中国茶叶消费量就总体而言是持续提升的。特别是近10年来,随着饮茶有利健康,以及倡导“茶为国饮”的激励下,全国茶叶消费水平提高更快。详见如表。

如今,我国已成为全球茶叶最大的生产国,也是最大的消费国。全国人均年消费量已达1500克以上。

3、茶叶科技日趋进步

20世纪50年代开始,全国主要产茶省(区)相继建立了省级茶叶研究机构。1958年,中国农业科学院茶叶研究所在浙江杭州成立,标志着中国茶叶研究进入到了有计划、有组织发展阶段。1978年,全国供销合作总社又在成立杭州茶叶蚕茧加工研究所(今杭州茶叶研究院),隶属中华全国供销合作总社管辖。至此,中国茶叶研究机构才渐趋完善,开始进入正常研究状态。

全国供销合作总社杭州茶叶研究院

如今,中国的茶叶科研主要是由各级农业、商贸等部门所属的研究、试验单位和大专院校相关研究所室组建而成的。当代茶业科研机构的发展,大致可分为4个阶段。

(1)科研机构不断建立:从1949—1958年,当时茶业生产的首要任务是尽快恢复和发展茶业生产,这自然也是茶业科研机构的首要任务。为此,重点做了三件事:一是培训人才,推广适用技术,垦复荒芜茶园,提高栽茶和制茶技术水平,尽快改变茶业生产落后面貌;二是围绕茶叶增产提质,以及改造低产茶园、改进制茶技术进行试验研究;三是为适应当时茶业生产发展态势,尽快恢复和新建茶业科研机构。

(2)科研机构历程曲折:从1959—1976年,先是1959年开始的连续3年自然灾害。1963年开始,茶业生产步入正常发展,但从1966年开始进入10年“文化大革命”时期,科研工作基本处于停滞状态。直到文革末期,才开始逐步恢复。

(3)科研机构逐渐完善:1977年8月,文化大革命宣告结束,茶业科研机构很快恢复正常秩序,科研工作积极开展。以后,随着改革开放,使茶业科研机构不但在原有基础上升级,而且根据茶业发展需要,又新建了若干茶业科研机构,使科研机构布局更加合理、更趋完善。

(4)科研体系基本建立:进入21世纪以来,至2020年,已有全国性茶业科研机构有2个;省级的有14个所(场),主要分布在重点产茶省、自治区、直辖市或特别行政区内的有代表性城市。

并形成了一支包括院士在内,高中低职称相配,老中青相结合的茶叶科研专门队伍。他(她)们之中,有高级职称的专业人员就达400余人,並从事硕士、博士培养,还建有博士后流动站学科点。茶叶科研体系已基本形成,促使了茶叶科技在众多领域取得了重大进展,尤其是在茶树全基密码破译、茶树起源演化研究等方面取得了突破性的进展。

陈宗懋院士

刘仲华院士

4、茶学教育不断完善

当代茶学教育体系主要由普通高等教育、职业中等教育和普及教育三个方面组成。特别是茶学普通高等教育的发展,虽然走过曲折的历程,但总体依然是积极、健康向前发展的。如今,较为完整的茶业高等教育体系已经建立,并且正在改革创新,步入了持续发展之路。

(1)恢复调整时期:20世纪50年代初开始,为尽快恢复茶叶生产,急需更多的茶业专门人才。为此,需要尽快增加茶业高等教育布点。1950年,武汉大学农学院创办了二年制茶叶专修科。1952年,重庆私立敦义农工学院创办茶业专修科。1952年,上海复旦大学农学院茶叶专修科并入安徽大学农学院。设在重庆的西南贸易专科学校茶叶专修科并入西南农学院园艺系。1952年,设在杭州的浙江农学院新设茶叶专修科。1956年,浙江农学院、安徽农学院、湖南农学院三个农学院的茶叶系(专业)又升格为培养本科生。

(2)沉寂动乱时期:1958年开始,全国范围内开展了“大跃进”运动,正常秩序被打乱。1959年开始,又出现连续3年自然灾害,再加上中苏关系恶化,茶业生产和出口受阻。1966年开始,10年文化大革命停课闹革命。在这种情况下,茶业高教育虽然有些发展,但总体趋于守护状态。

(3)全面建设时期:1978年国家实行改革开放,把重心转移到经济建设上来,茶业高等教育开始拨乱反正,恢复正常秩序,高等茶业教育出现许多可喜景象,不但布点增加、学制升格,而且在基础加强、体系完善方面做了大量工作。

(4)稳健发展时期:进入21世纪以来,高等茶业专业教学在取得全面发展的同时,还在转型升级、全面提高教育质量上做文章,并在增设专业布点、扩展新型专业等方面做了大量工作。2003年,浙江树人大学率先设立了应用茶文化专业,进行大专学历教育。与此同时,重庆的西南农业大学在高职教育中,也开设了茶文化专业。2006年2月,浙江农林大学在全国建立了第一个茶文化学院,同年开始招生,进行本科学历的茶文化教育。近年来,浙江、山东、江苏、四川、陕西、河南等省茶业高等院校中还新增设茶业、茶叶深加工与品质管理、茶文化与贸易、茶叶企业经营与管理等专业。从而,使得茶学专业学科的范围在原有基础上,得到进一步扩展与深化。

浙江农林大学

浙江树人大学

如此,从20世纪30年代以来,直到2020年止,全国至少已有50余所高等大专院校,设立了茶及茶文化学科(或专业)。

5、茶文化事业得到复兴

尽管中国茶文化现象在六朝时已有呈现,中唐时期已经基本形成,但“茶文化”这一名词的出现和被接受只有40年时间。

(1)茶文化学科基本建立:“茶文化”一词,是20世纪80年代,在海峡两岸几乎同时出现,并逐渐走进人民大众的视野。“茶文化”概念的确立,是在20世纪90年代初,只化了10 年左右时间,这反映了茶文化发展的迫切性与必然性。进入21世纪初,茶文化学科基本确立,至今仍在不断完善中。

(2)茶文化成为一种产业:随着茶文化活动的开展,围绕着茶所产生的一系列物质与精神的转换,以致在全国范围内涌现出了一批新兴的茶文化产业,并向着多元化方向发展,如茶文化产品的湧现、茶文化庄园的建设、茶文化旅游线的开辟等就是例证。

(3)茶艺馆在全国范围内迅猛勃起:自20世纪80年代以来出现的现代茶艺馆,不论是形式和内容,还是作用和地位与老式茶馆相比,都有新的发展和提高。据不完全统计,在北京和四川成都两地,分别有不同形式,规模不一,且各有特色的茶艺馆5000家左右;重庆、杭州、西安、长沙、南京、济南等城市的茶馆都有千家以上;广州羊城和台湾台北的茶艺馆更是遍及全城。粗略估计,目前,全国有茶馆有10万家左右,年经营额500亿左右。

(4)茶艺成为一种职业:茶艺师国家职业标准,21世纪初已由国家劳动人事和社会保障部颁发实施。《茶艺行业规范》和《茶艺馆在职人员培训法规》也已出台。与此同时,全国茶艺师职业技能教材也已编写和出版。经国家劳动人事和社会保障部门审批,以培养茶艺职业专门人才为内容的职业技术培训学校,已在全国各省、市、区建立。

(5)茶文化场馆纷纷建成:茶文化场馆是展示茶文化、宣传茶文化、探茶文化的重要基地,也是对国民进行爱国主义教育的好场所。20世纪80年代以来,随着茶文化活动的开展,全国各地还建立了一批以茶为中心的主题博物馆,特别是1991年,随着中国茶叶博物馆在浙江杭州建成开放,标志着中国茶文化建已进入到一个新境地。如今,全国以茶为专题博物馆至少已有70多家。

中国茶叶博物馆

(6)茶文化学术氛围浓厚:从1990年开始,国际茶文化研讨会每两年举办一次,至今己连续在国内外举办了十六届,每届都有来自数以十计的国家和地区,以及数以千百计的代表与会。现今全国的大部份省级,地市级、县级的茶文化研讨会,每年数以百计。全国各地有茶文化期刊数十种,每年发表茶文化论文上千篇,出版茶文化书籍上百部,为丰富茶文化、精细茶文化、提升茶文化奠定了基础,充实了内涵。

与此同时,许多省、市在还成立了以研究中华茶文化为已任的茶文化研究机构,对茶文化进行专门研究。另外,各地茶文化研究会以及大专院校和科研机构,还分赴世界等几十个国家开展茶文化学术交流。

(7)茶文化组织不断建立:随着茶文化事业的不断发展,茶文化社团组织(包括茶文化民间社团、学术团体等)不断涌现。它有利于茶文化朝着健康的方向发展,有利于加快茶文化事业的建设。如1980年,台湾成立了“陆羽茶艺中心”;1982年,第一个以弘扬茶文化为宗旨的杭州“茶人之家”成立;1990年,“中华茶人联谊会”成立;1993年,经民政部批准,同意成立“中国国际茶文化研究会”,这是弘扬宣传与研究交流中国茶文化的全国性民间团体。

如今,包括1964年成立的中国茶叶学会在内,全国性的茶及茶文化社团组织至少有6个,它们分别是中国茶叶学会、中华茶人联谊会、中国国际茶文化研究会、中国茶叶流通协会、中国食品土畜产进出口商会茶叶分会、海峡两岸茶业交流协会等。在它们的影响下,全国大多数省、直辖市、自治区和特的别行政区,都相继成立了茶文化社团组织。

6、名优茶有创新和提升

据1999年统计,全国有历史传统名优茶、当代创新名优茶1017种。经过20余年发展,预计全国有名优茶2000种左右。目前全国名优茶产量已达到茶叶总产量的40%以上,名优茶总产值要占到茶叶总产值的70%左右。今后,随着人民生活水平的提高,对文化生活需求的提升,全国名优茶将成为中国茶产业的“半壁江山”,日益受到生产者的关注,消费者的关心。

7、茶产业链获得延伸

茶叶不仅可以饮,而且可以吃、可以用,还可以玩,这为拉长茶的产业链提供了前提条件。所以,如何使一二三产连同,就成了拉动茶经济的助推器。自进入21世纪以来,特别在下列两个方面,表现尤为突出。

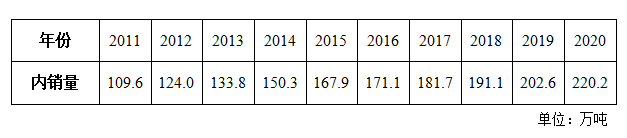

(1)茶文化景观成为旅游新亮点:改革开放以来,随着中国经济的持续发展,人民生活的普遍提高,茶文化事业进入繁荣时期,茶文化旅游也就成了人民追求的新靓点,成为人们生态休闲文化的重要内容,使茶文化旅游逐渐形成为一种新的产业。福建的武夷山、广东的雁南飞、重庆的茶山竹海、福建安溪的茶叶大观园、浙江长兴的大唐贡茶院和杭州的梅家坞茶文化生态休闲村、贵州湄潭的美丽茶乡、云南临沧的茶文化风情园等,它们都是在利用当地茶文化资源,再与旅游相结合成为发展当地经济的一种新举措,成为一种拉动当地经济新亮点。

(2)茶叶深加工备受关注:千百年来,对茶的利用一直滞留在传统意义上,没有突破茶作为一种饮料的范畴。近30年来,我国茶叶的用途已经从其冲泡饮用的单一方式扩展到人们生活的多个方面,茶叶的功能成分已经被分离,并已转化成高科技产品。目前,单就已恢复和创新的茶菜肴品种就超过200种以上。茶罐装饮料已步入成熟期,其间差不多前后只化了20年时间。据2000-2018年的18年间,每年增速几乎都在两位数以上,品类几乎囊括所有茶类。此外,还有各种保健茶、多味茶、新型茶饮料亦有相继开发,进入市场。

此外,茶的利用还渗透到旅游、医药、化妆、轻工、服装、饲料等多种行业。茶的化妆品、茶的洗涤剂、茶的润肤剂、茶的除臭剂、茶的着色剂、茶的服装,等等,使茶的利用更加广泛。

8、“茶为国饮”已深入人心

饮茶有利身心健康和生活品质提升,为增进世界和平与友谊做出贡献,这是茶文化的永恒主题。孙中山先生在《建国方略》之二“实业计划”中提出:“就茶而言,是最合卫生、最优美之人类饮料”。从此使茶为国饮的呼声叠潮不断。20世纪80年代,一些有识之士明确提出要提倡“茶为国饮”。2004年3月,时任中国国际茶文化研究会会长刘枫向全国政协提交议案:要“把茶列为中国的‘国饮’”。如今,茶早已成为中国的举国之饮,并在全国范围内已逐渐渗入人心,倡导茶为国饮完全是在一个全新的背景下,用一个全新的视角来重新认识茶文化的内涵和价值。因为提倡茶为国饮,不但能更好地展示茶的地位和作用,而且还能为造福人类提供物质财富和精神财富。愈来愈多的因为饮茶有利健康而爱上了茶。如今,在全国范围内,“全民饮茶日”业已确定。

2019年11月27日第74届联合国大会宣布每年5月21日为“国际茶日”,以赞美茶叶对经济、社会和文化的价值,这是以中国为主的产茶国家首次成功推动设立的农业领域国际性节日。

三、明天的茶产业、茶文化、茶经济将会更加阳光,并在更高、更深层次上影响着人民品质生活的提升

回顾历史,尽管茶已走过了数千年的历程,但历史告诉我们,只有创新,才能永葆青春。而茶及茶文化的功能和作用,决定了茶在社会生活中占有不可或缺的地位,在人民心目中占有重要位置。当下,以茶叶博览、饮茶休闲、茶学研讨、茶艺教育、茶乡旅游、茶书出版为代表的茶事活动,持续高涨,茶事业持续高涨,成为造福人类的共同财富,在更高层次上影响着人们的品质生活。如今,茶正在向着“六茶共舞,三产交融,跨界拓展,全价利用”道路上获得更大创新发展。

1、茶文化的社会功能进一步得到发挥

“柴米油盐酱醋茶”,茶是生活必需品;“琴棋书画诗曲茶”,茶又是一种精神“食粮”。在中国即使是平民百姓,其生活的底线依然是“粗茶淡饭”,生活离不开茶;而富庶之家在酒醉饭饱之余,仍然离不开茶。一片茶含在嘴里能解渴,埋在心田能使人心灵升华,这就是茶的魅力所在。世界上许多国家的人民,凡有亲朋进门,都把茶作为迎客的见面礼,道理就在于此。茶还有深刻的哲学内涵,《茶经》曰:茶“最宜精行俭德之人”,茶不仅是一种饮料,还能修炼德行。综观世界,尽管各国人民宗教信仰不一,但世上任何一种宗教都是推崇和倡导饮茶的。

在这里,倘若人们把茶看作是一片叶子,那么它是一种有形的物质,只是一种能解渴、提神、生津的饮料;如果把茶看作是一种文化,那么它是一种无形的精神,是一种能修心养性,给人以心灵上的愉悦。如今,茶已成为人民品质生活的展示,茶及茶文化热的持续升温就是最好例证。可以预言:21世纪茶必将成为世界最大饮品,终将成为全球绿色食品之王。

2、茶的文化创意产业不断涌现

以茶文化来促进茶产业的发展,大力宣传茶叶对人类健康的功效,实现了茶产业与茶文化的互动与一体化发展。近年来,许多国家以发展文化创意产业为新引擎,推动产业升级。以茶文化为题材的旅游业、影视业、出版业、艺术品经营业、动漫业等同样也可以形成新的茶文化产业。如凉茶在过去并不为人喜爱,现在将凉茶加工成了新型茶饮料,并且以青春、活力、动感的崭新形象,吸引广大的年轻人饮茶;大多数茶叶是越新越好,而现在许多饮茶国家提出普洱茶、六堡茶、茯砖茶等黑茶陈的香气更纯正、滋味更醇厚,使之成为目前发展较快的茶类。特别是21世纪以来,在饮茶有利健康的推动下,与之相关的戏曲、电影、歌舞、书籍等文化产品不断推出,进一步促进了茶消费的提升和升级。

如今,在中国还出现了许多售卖与体验相结合的茶文化主体企业。又如以茶馆、茶博物馆、茶会展等为主要对象的设计装修企业,以茶学为代表的出版企业,以茶具制作、广告宣传等为代表的制作企业等,让人民更加形象直观地了解茶文化,这些都是茶文化创意产业的代表。

此外,各地涌现茶歌、茶舞、茶艺等的演出活动,为茶文化创意产业的发展增添了新的光彩。

3、茶的文化产品更加丰富

茶文化产品是指以茶为题材,并由此衍生出来的茶产品,目前最常见的有茶的装饰品,诸如茶的书画、茶的雕塑、茶的工艺品等,它们常见于一些茶叶生产单位、茶叶博物馆、茶艺馆、旅游景点,以及公共文化场所等地。

其次是茶包装文化,随着人民生活水平和审美观的提高,对茶包装设计的要求愈来愈高,不但要求茶包装无污染,耐保鲜;而且要求设计新颖,并富含文化。昔日一张清洁纸、一个食品袋的包装方式,早已一去不复返了,茶叶包装已呈现出一派新气象。

总之,随着茶文化在全国范围内的广泛而深入的发展,茶文化产品已经在全国范围内出现,逐渐成为一种朝阳产业。

4、茶的生活品质获得提升

如今,茶在中国人的心目中成了文明的一种象征,提高生活品质的一种享受。这不仅因为茶的内在价值切合了新世纪人类发展的物质与精神需求,而且更是代表着倡导新的生活,展示着未来的新价值观,把茶及由此衍生出来的茶文化,确立成为一种绿色、健康生活方式。所以,发掘茶文化的内在思想境界和文化价值,弘扬茶德,崇扬民族文化,以茶会友,推进和谐社会建设,已成为各国茶文化工作者肩负的一项重要任务。

近年来,许多地方开展的茶文化生态休闲游,它们在为提升茶园经济价值的同时,重要的是为改善与提高人民的思想境界和生活品质,为茶行业发展开创了新的文化旅游模式。

5、茶庄园建设成为新亮点

近年来,茶庄园建设在全国不少茶区兴起,它不但为茶产业发展提供了新模式、新卖点、新活力;而且还为人民体闲旅游、助推社会良好风貌、提升人类美好生活提供了好去处。同时,这也是茶的转型升级,文旅结合,延伸产业链提供了一种新模式,对提升茶业经济以及以茶为载体,集茶叶生产、加工、经营、休闲、养生、观光、求知、文化等为一体,一二三产业相融,生态环境优美、生活舒适、交通便捷的景观式的茶产业园。在这方面山东日照市的浮来青茶业有限公司、浙江龙泉市的金福茶业有限公司、宁波鄞州区的福泉山茶场、安徽黄山市的谢裕大茶叶股份有限公司、云南勐海县的陈升茶业有限公司等在这方面已做了许多工作,但要走的路还很长。

宁波福泉山茶场

今后,随着社会的进步,人民生活的提高,建设茶庄园对提升企业形象,提高人民生活品质,建设美丽家园将会起到很好作用,必将成为茶业发展的新亮点,日益受到人民的关注。

总之,如今的茶及茶文化发展,充分显示茶的未来有更旺盛的生命力,必将有助于提高人民生活品质。茶让世界变得更加和谐,让生活变得更加美好!

[说明]:回眸中国茶叶100年,其间既有苦难与挣扎,又有欢歌与欣慰。只是要在10天时间内写出这篇综述,自知其实难副,不但疏漏难免,而且偏差有之。本人最终应允写这篇文章的动机,只是受当今茶叶发展鼓舞,设想开个头,能让更多的后来人去纠偏,直至补充完善,这才是我撰写这篇文章的本意所在。

作者:姚国坤

中国农业科学院茶叶研究所研究员,现为中国国际茶文化研究会学术委员会副主任、世界茶文化学术研究会副会长、国际名优茶协会(ISTA)专家委员会委员。

曾赴马里共和国担任农村发展部茶叶技术顾问;赴巴基斯坦考察和组建国家茶叶实验中心;多次赴美国、日本、韩国、巴基斯坦、马来西亚、新加坡、马里以及香港、澳门等十几个国家和地区进行茶及茶文化学术交流和考察。

2003年,参与组建全国第一个应用茶文化专业(浙江树人大学内)任负责人;2005年,筹建全国第一所茶文化学院(浙江农林大学内)任副院长。先后发表学术论文240余篇,出版茶及茶文化著作90余部。获得国家级、省级、部级科技进步奖4项,取得科技成果6项,中共浙江省委老干部局授予“银尚达人”称号,余姚市人大常委会授予“乡贤楷模”称号,杰出中华茶人终身成就奖获得者,是享受国务院政府特殊津贴专家。

来源:茗边

如涉及侵权请联系删除