说起红茶,大家都知道祁红、滇红,再深入一些的是宜昌的宜红和小种红茶。而知道宜兴红茶还比较少。因为有宜(昌)红在先,所以宜兴的红茶就被称有些朋友为苏红,看来还是叫宜兴红茶为好,不容易产生歧异。其实宜兴红茶很早就有了,只不过人们都只注意了阳羡雪芽之类的绿茶罢。

宜兴产红茶,也叫阳羡红茶。宜兴红茶的等级也是分的很细的,来源有野山茶和园地茶,制作有手工茶和机制茶之分。不同等级之间价格落差也很大,从几千元一斤到几元钱一斤的都有.上品宜兴红茶高香甜润,汤色明亮红黄,清澈透底,叶底纯净,一芽一叶,喝过以后不躁不热,心境平和。

知道宜兴出红茶的人不多,知道宜兴红茶是好茶的人更不多。说到喝茶,时髦话题是这茶多少钱一斤,昂贵成了衡量真理的唯一标准,要最新,最嫩,更要包装好看。一个朋友告诉我,如今的茶农都知道往茶树上喷药,这药作用神奇,能让茶树立刻长出新芽,结果吃新茶犹如喝春药,得了病,都不知道怎么回事。人往高处走,话往大处说,宜兴红茶价格便宜,便宜了反而无人问津。

听说最初喝红茶的都是些窑工。所谓窑工,就是烧紫砂壶的人,由此可见红茶本来已有民间基础。老茶客让我好好琢磨琢磨,仔细想想紫砂壶与红茶的关系。绿叶衬红花,骏马配好鞍,凡事都要考虑一个合适。

紫砂壶泡龙井碧螺春,那是暴殄天物,是老牛吃嫩草。紫砂壶天生是为红茶准备的,要用紫砂壶,就得喝红茶。要想品味好红茶,必须是紫砂壶。

这就好比生了周瑜,就应该再有个诸葛亮,否则拔剑四顾无对手,只能孤独求败了。上个世纪的80年代,紫砂壶非常风光。台湾商人一窝蜂涌向宜兴,一时间,好多人暴富,有把好手艺的趁机赚钱,闷声大发财。

紫砂壶和红茶,按说应该共生共灭,共同繁荣和发展,事实却是,紫砂壶成了白天鹅,红茶仍然还是丑小鸭。紫砂壶孤军深入,名声越来越响,价格越来越高。高不一定是好事,爬得高,摔得也重。谁都知道,现在的紫砂壶市场已经惨不忍睹。

一把紫砂壶可以卖出天价,卖了也就卖了。人们大约不会想到忽视宜兴红茶的恶果,唇亡而齿寒。

紫砂壶在台湾能够风光,显然与乌龙茶的冲泡方法有关。我不明白宜兴人为什么不隆重推出自己的红茶?江南人爱喝绿茶,这不错,爱喝并不意味着只喝。茶有许多种喝法,非明前雨前不喝,一味追求尝鲜是时尚,用紫砂壶泡红茶,同样可以赏心悦目。价廉而物美,又有古风,何乐不为。

忍不住要为宜兴红茶吆喝一声。“养在深闺人未识”,不是好事。酒香也怕巷子深,西施不是进了吴宫才成为美女的,要是不被夫差宠幸,她到死也只能是个默默无闻的浣纱女。

毫不客气的说,所谓的陈化,大部分都是给过期茶找了个很好的销售借口而已。

开篇有一个重要的定义,题目中谈及的过期茶,主要指的是市场各种来路的老茶,一般都会有一定的年份,超过六大茶类人们认同的常规试饮期,比如放了四五年的红茶,两年以上的绿茶,放了五六年的白毫银针等。因为现在除了绿茶,其他茶类有着越来越老,就越被市场追捧的局面,我觉得稍微有点混乱的。

1、哪来的妖风?

其实以前,中国是个绿茶为主的环境,所以饮茶文化中并没有太多追求老茶的审美偏好。

如果非要说饮用陈茶的习惯,民间有,但是大都不是为了品饮其滋味,而是为了药用。

比如在黄山,有些家庭会存放一点点老的祁红,当作药物来使用,长辈们说可以消毒杀菌。这一点我稍微有歧义,在新茶相对多酚类没有被氧化更多的前提下,我的理解新茶的杀菌效果更好,但老祖宗传下来的智慧,可能有独到的地方,我们也给予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝,在以前也很少有人提及。

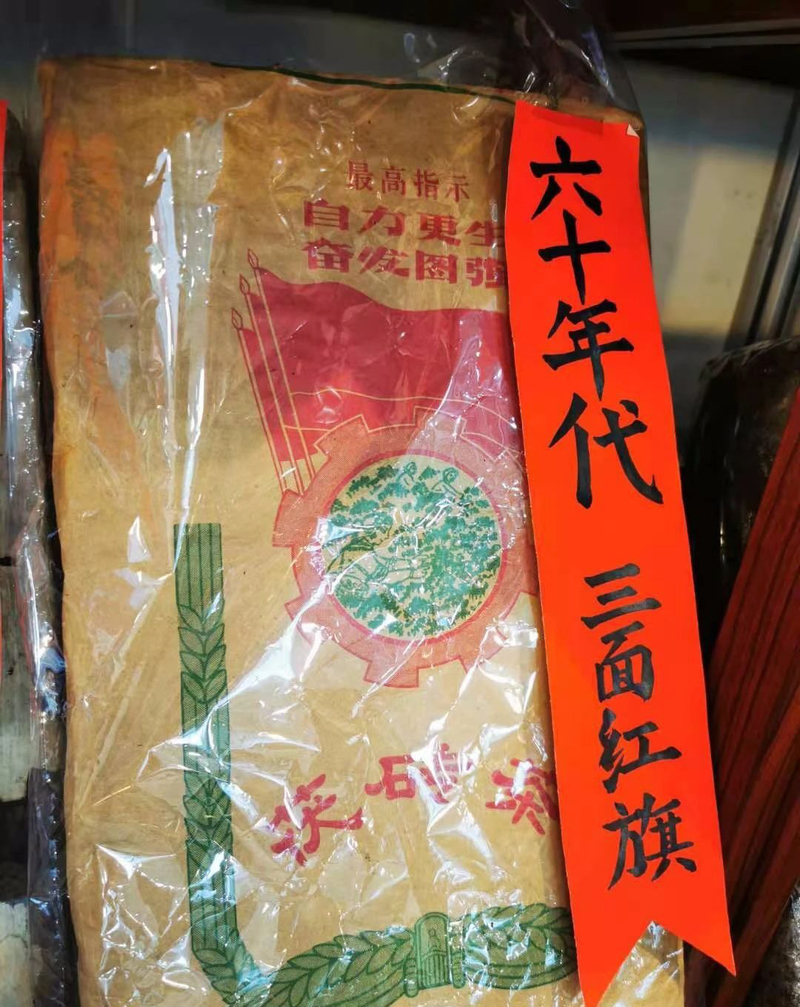

市场上也不知道什么时候刮起了一股妖风,让老茶开始越来越走俏。

2、我狠起来,连我自己都骗

有一次跟朋友一起喝茶,带来一泡所谓上个世纪90年代的老红茶,说是极其珍贵带来与众人分享。

第一杯入口酸,陈味扑鼻而来,还带有焦糊的味道,就在我抬头想看众人的表情时候,我看到分享者眉头皱了一下,但其还是强忍着身体的不悦,只说了一句:“这个茶陈韵十足”。

我想,这个场面应该有不少人经历过吧?

3、商业互捧下的假大师

来谈一下最近抖音较火的一位卖老茶的“大师”,梁某。

经常能够看到晒各种老茶的视频,从泡茶开始到品茶,形容到如天赐珍馐一样的美味,隔屏让你觉得喝茶原来是这么美妙的一件事情。他自己手上的茶叶是否好喝姑且不论,但各种老白茶,乌龙茶,甚至还有红茶等,都统一归纳成香气突出,口感柔和,带有果酸。吊足了看客的胃口,不禁想问,老茶真的有那么好喝吗?

如果仔细看过他视频的专业人士,一眼就知道其是个半吊子,条索粗大的岩茶,被其形容成紧结,乌黑的叶底被形容成叶底鲜活,连最基本的评茶术语都不懂,拉出来一堆带着享受时的评价,对于观众还是很受用的。

另外,有的时候也能看到各位现存一些大师与其互动,甚至送各种茶样,指点一二。看似得到业界认可,实际上有人帮你处理那些没卖完剩下的库存,而且比新茶买的还贵,谁不愿意跟他合作?

商业合作互吹的目的,最终还是要收割你们这帮吃瓜韭菜。

4、你手里的过期茶,真的好喝吗?

写文章,总归要有一个不同立场下的观点,如果在这里还用所谓的“适口为珍”这种政治正确的废话来通读全文,我劝你就此打住,读下去没有意义了。

其实我一直都试图去理解很多老茶,所以每年也会花一定的精力去收集,采购各类别老茶去喝,或者去朋友那边喝一些老茶。

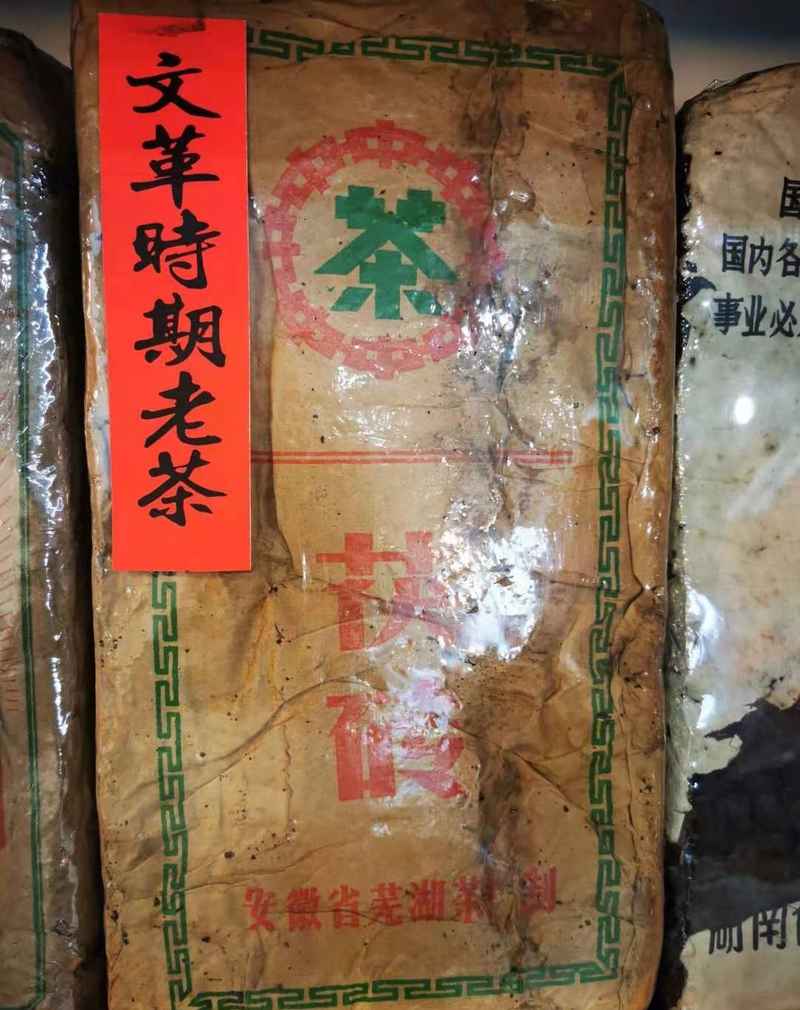

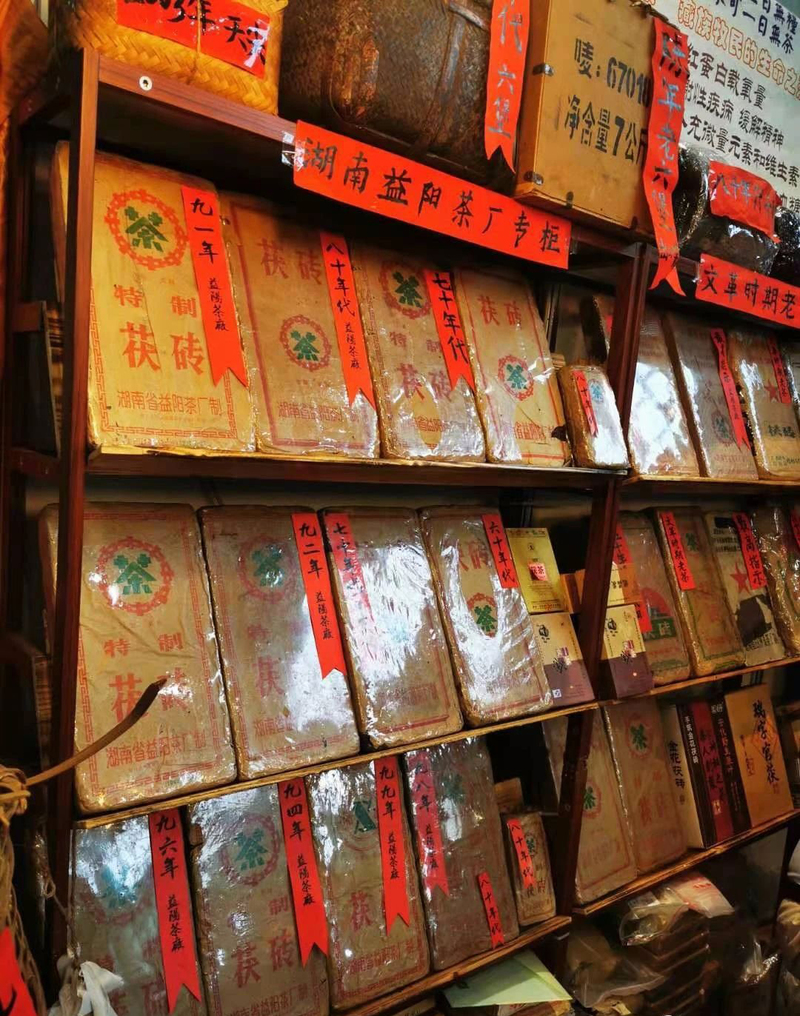

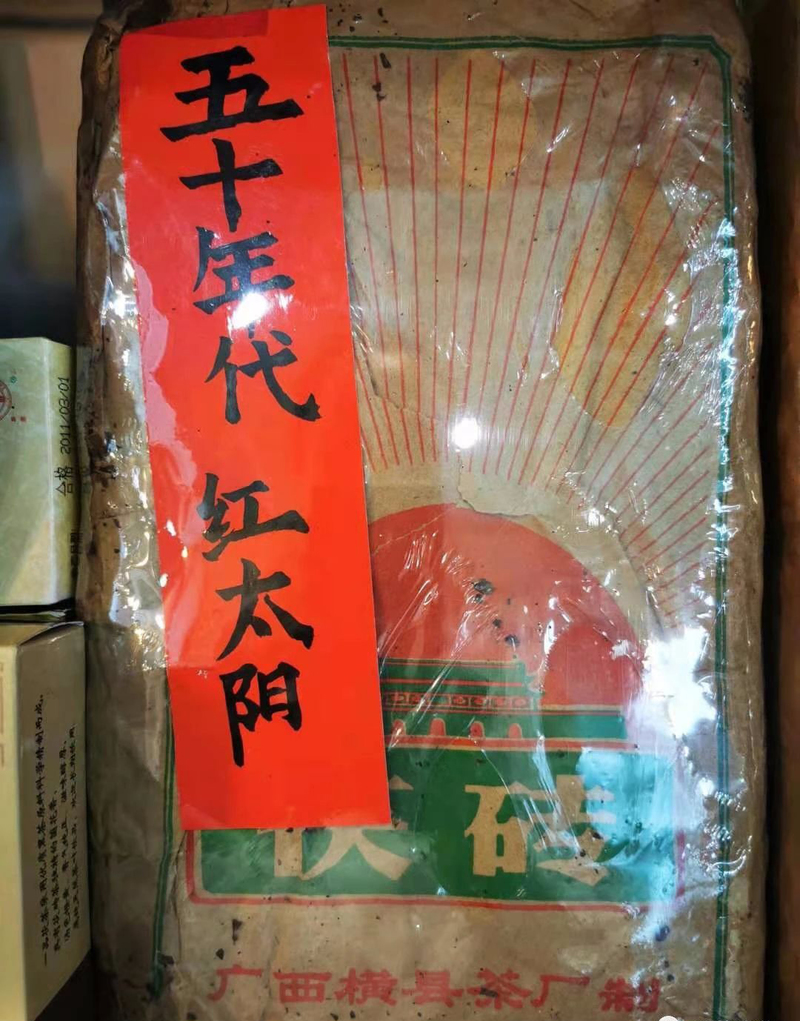

坦白的说,我几乎只认可类似生普,黑茶如六堡、苻砖之类的茶叶,其他的绝大部分各种老茶大部分都变得四不像,香气溃散,汤感淡薄的占大多数。而且最大的问题还是在茶汤上,几乎都变得淡而发散,既没有原来的特点,喝起来也没有让人觉得符合茶应该有的愉悦体验。当然,在任何时候我都接受一句那是你没喝到好的这句话来打脸,有这个想法的可以寄来各种你认为好的,我来者不拒,真好的话,我免费为你各渠道宣传。

5、只有找不出的缺点,没有形容不了的特点

他们是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陈味——陈香

没有茶味——无味之味

香气无——香气沉稳

无法形容乱七八糟的味道——岁月的痕迹

这里不一一列举了,看着恶心。

所以各位放心,那些卖老茶的,只有你找不出的缺点,没有他们形容不了的特点。

也许,因为爱,所以满眼都是优点吧。

6、标准的不标准

茶叶按照国家规定是需要标注生产日期的,根据GB-7718-2016预包装食品规定,茶叶在外包装上面是需要标清楚生产日期和保质期的。但是,在地方标准中,各个茶类大部分都只标注了标签按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的规定,需要标注生产日期,但并没有写各类茶明确的保质期。

再加上比如普洱的标准也写过了,在符合GB/T22111-2008 标准前提下,可以长期保存。

白茶有个比较有意思的事情,原国标GB/T 22291-2008中并没有指出白茶适合长期保存,而在新版国标GB/T 22291-2017中,指出符合保存条件下,可以长期存储,是不是也可以看成是为了顺应市场的一小步呢?

那么在标准的混杂情况下,标准,也都看起来不那么标准了。

7、就算再乱,还是需要厘清

那么到底我们应该怎样看待“陈茶”这个问题?

其实我原本想以专业的角度去梳理一整套逻辑,但是奈何我专业知识体系不够,花了四天时间思考,也没有能力厘清茶叶存储转化的理化逻辑,所以在此就还是简单从体验角度去建议一个看待老茶的原则。在文末我会详细写一下我认为专业层面的转化概念,内容较为枯燥,并没有一个确切的看法和认知,感兴趣的朋友可以仔细读一下,也欢迎斧正。

我的看法如下

1、家底要够厚

其实我前面也提到了,很多我接触到的老茶的通病就是香气低沉,滋味淡薄,在某种层面可以视同可溶物的大大缺失,所以,我认为如果要喝一些有价值的陈化茶,至少要有足够的内质供其后期转化。否则进入到淡而无味,香气全无的老茶,剩下的只能是无味之味的意淫。

2、大部分人群认定的好喝

无论你怎么老,多么少见,得好喝吧?因为仓储和茶叶的品质和来源不确定性,那种尖酸,杂味,焦苦,甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙诞生时期的,品饮的价值也都没有了。

所以,在这里我认为大部分人认为的好喝,至少还是能体现出茶叶本身该有的:甜,醇,香,爽,鲜,回甘生津各种使人愉悦的体验。

别杠,这种愉悦的体验是基于生理判断的,别为了和老茶,跟自己身体抬杠,真的。

3、是否需要延续六大茶类的特点?

其实这个问题我觉得不完全是,但至少大面还应该这样。至少在我个人经历上来说。

陈年绿茶失去了鲜爽和清香,喝起来是不愉悦的。

陈年的红茶失去了香和醇厚,喝起来是不愉悦的。

陈年的白毫银针失去了清鲜和多了陈味,喝起来是奇怪的。

陈年的乌龙茶失去了高香和丢掉了岩骨,我为什么不去喝红茶?

......

当然茶叶的变化有很多可能性,所以我说了不完全是需要延续六大茶类的特点

4、适度的后熟不等于老茶

相对于茶叶完成干燥那一步的新,和适当放置的后熟,确实经过一定时期合理存放的茶叶会变得更好喝。

例如

所以有些高端的龙井,在制作完成后,还会放入石灰缸进行一个星期的后熟。

岩茶,需要更长的时间褪去火气透发出茶叶的本香,这一点也是公认的。

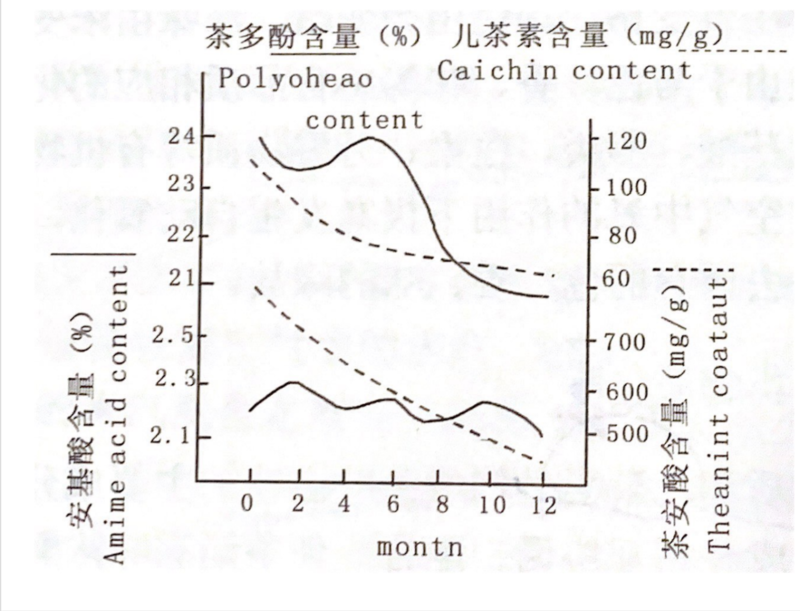

但这一点是有一定的数据支撑的,比如红茶经过适度存放后,因为醌类物质受到含水率和良好保存条件的影响,无法进一步氧化,会发生可逆的变化,所以红茶在制作完成后短期内会存在一个多酚类物质和游离氨基酸等物质上升的一个过程,可溶物的增加,茶汤会变得更好喝。但长期看,随着氧化的进一步深入,可溶物减小,品质还是下降的。

所以,无论是前人的智慧还是现代的科学研究,适度的陈放后熟是有必要的。

最后,回到我们开头提到的,当你喝到各种来路不明数年甚至几十年的老茶的时候,你真的觉得那口茶汤好喝吗?

这并不需要答案,问自己就足够了。

以下是我对转化专业部分的看法,本不想放在正文中,因为前面说了我目前也没有能力厘清专业逻辑,因为目前无论是大学教材,各种我们茶行业从业者(非专业研究方向)能查到的资料,都没有一个系统性关于茶叶老茶和陈茶转化的系统理论体系,包括茶叶质量与安全学中也明确指出,关于茶叶存储的很多变化路径,研究还不充分。所以我个人目前的能力和资源,也只能研究到这了。

有可能存在的转化路径

1、氧化路径

对于普通人,没有办法达到绝对意义上的隔绝空气所以茶叶制作完成后氧化的路径是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚类物质,是茶汤浓度和厚度的重要物质。一方面会氧化缩合成高聚物,难溶于水,但另一方面比如红茶因多酚氧化,初级产物会产生茶黄素,短期看又会增加茶汤的品质。部分介于多酚类物质和茶黄素之间不稳定的醌,有可能会因为很难进一步氧化而被还原。所以多酚氧化路径是一个动态变化的,基本都是短期看品质上升,长期氧化聚合整体大幅度降低,造成茶汤浓度下降的。

氨基酸的变化

量没有太大变化,但是组分发生变化。有益于茶汤滋味的谷氨酸,天门冬氨酸等被大量氧化,红茶里的氨基酸还可能会跟咖啡碱等进一步进入高聚物缩合。而蛋白质水解产生的新的游离氨基酸,并不能改善茶叶的品质。所以,不管什么茶叶,鲜爽度只会越来越差。

香气物质的变化

香气物质在氧化路径下,特别酯类的物质是氧化减少的,氧化分解成一些低分子的醛,醇等挥发性物质,造成香气下降。而且,脂肪族物质可能会氧化腐败,还有其他一些物质也会产生酸败,陈等不良气味。

2、微生物转化

微生物的转化目前研究资料其实非常少的,但我根据资料学习看法主要是这样,所有茶叶都不可能说完全避免微生物的侵入,但是很多茶类因为有高温烘干的作用,本身微生物芽孢的存留量较低,在保存条件良好的情况下(低含水率),微生物作用不会特别明显。

而目前生普的晒青方式是可以明确有微生物着落的,由于没有经过高温渥堆,所以我个人认为也不能明确是否有建立起优势菌种的过程,那么生普微生物转化路径还有很多问题需要研究。

黑茶类,因为经过高温渥堆,建立起了大量优势菌种,并且都是对人体无害的,那么后期转化就会进入一个微生物不断裂解大分子,让更多可溶物出现的情况,也会让茶叶变得汤感变厚,滋味变醇的情况。

另外多提及一点,因为茶叶含水率低,所以微生物就算有影响,我认为这个过程也是极度缓慢的。

3、酶的作用

酶的本质是蛋白质,大部分经过高温制成的茶叶,基本都会让酶在成品茶中失活(不可逆),但是也有资料指出,酶依旧会有残余酶存在,那么酶的作用有各种注入氧化,过氧化,裂解等等,但是有一点,一般茶叶的存储条件含水率是需要控制在较低水平,茶叶一般不太会超过13%这个含水率,否则茶叶会霉变。所以我认为就算有残余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶叶后期存储中受到抑制的。

其实,茶叶的后续可能存在常规转化可能主要就是这几条路径,所以专业上我认为关于茶叶的转化有很多问题需要研究,但实际上我认为很多老茶是不能明确含水率的动态变化的,那么仓储条件不一样,其实最怕的就是微生物(杂菌)带来的问题。

所以如果没有良好存储条件下的老茶,我认为处于安全角度而言,尽量少喝。

——本文来自恋山堂,感谢作者付出

茶是中国人的主要饮料,它能解渴,且有一定的药用价值。自古以来,文化人喜欢饮茶品茶谈茶,逐渐形成了一套茶文化。唐代,还有一个名叫陆羽的人,专门整理出一部《茶经》,茶文化便开始有了自己完整的体系。

要说,茶其实就是一种普通饮料。但既是文化,人们就往往能在这普通的饮品中品出许多不普通来,当一杯散发着山野清香的茶水入口,感觉到的除了苦味之外,是一种绵绵的芬芳,一种回味,一种文化的品味。

唐代时期,佛教兴盛,茶文化也很繁荣,茶就又成了寺庙里一种十分重要的供养品,以茶供佛也逐渐成为寺院佛事活动的一种。河北柏林寺开法祖师赵州禅师以“吃茶去”三字接引学人,更成为千古禅门公案,“赵州茶”从此名扬天下。千余年以来,禅人茶人欲体味“禅茶一味”之妙境,前赴后继,衍成了一道独特的中国文化风景。

这些年,越来越多的人讲“禅茶一味”。这是好事,说明我们民族的整体文化素质提高了,生活水平提高了,更多的人有钱有闲、能介入茶文化中来,品味文化的韵味了。只是,有些人认为“禅茶一味”,也就是要说到“禅”了,这是不是太靠近宗教了,是不是在宣扬宗教了呢?这是一个误解误读。

“禅”是一种东方智慧,是一种处世哲学,一种生活态度,讲究的是一种虚空清静,超然大度。日本禅学大师铃木大拙说得很妙:“禅是大海,是空气,是高山,是雷鸣与闪电,是夏日与冬雪。不,它是在一切之上,它就是人。”在禅者的眼中,禅就是自然的生活,是人的精神,是宇宙人生的总源泉。

换一句话说,人人其实都向往自然的生活,人人心底其实都有禅意,只是禅讲悟性,反正靠人去悟就是了。一旦你悟了,获得禅意与智慧了,你就可以消解内心许多积怨,可以涤荡世间一些尘埃。人生在世,不可能一帆风顺,如果有点“禅意”在心中,对种种失败、无奈,或许就能勇敢地面对、豁达地处理。这么一说,或许与宗教的一些主张是一致的,但是,“禅宗”是宗教,这“禅式思维”、“禅意”不是宗教,而是人生,是人生的境界。

早在农禅时代,茶就与禅结下深深的缘份,修行者主张直接面对现实生活,从生活的点滴中体悟人生哲理,体悟大道。茶是日常生活的一部分,自然可以“禅茶一味”,通过种茶品茶,达到修心养性的目的,达到“和寂清静”境界。古德高僧是自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶,整个过程都含有自己的劳动,整个是一种自然的生活,是在自然的生活中,悟出生活的哲理、人生的哲理。

至今,许多的寺庙还保持着农禅的作风,在寺庙边的一些半山腰上保持着一片片茶园,现代修行者也自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶,享受一种自然的生活,且以此修心养性。这,看似平淡无奇,甚至因为天天日出而作,日落而息,而有点枯索乏味,可细细回味,这里面却有着浓浓的文化气息,是一种修养,一种境界,或许真可以得自然之气于无有之中,得宇宙精气于无有之间,使人生更加从容和淡定。

在福鼎的翠郊古民居采访时,遇上一位六十来岁的种茶农妇,她种的是福鼎白茶,除了卖一些茶青外,还自己晒制一些白茶。她就和我们畅谈着自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶的乐趣,说得眉飞色舞,一脸阳光。同行的部队作家景艳上校说,她将会把这位“茶妇”写入自己《茶香里的幸福》的散文里,这样的幸福几乎氲着一种触手可及、却是文字所无法表达的“清芬”。

应该说,这位“茶妇”并不是一个修行者、禅悟者,可她那种阳光心态,让你深受感染。她很泰然安详,你尽可以在她身上找到一种把一切烦恼委屈柴米油盐全都抛远了的感觉,她身上那种幸福指数绝对是很高的。

这,可不可以说也就是一种生活的禅意呢?或者可不可以说是“禅茶一味”在这位“茶妇”身上的折射与闪光呢?一位先贤说过“凡人喝茶是茶,禅者喝茶是禅”,“茶妇”在制茶喝茶时却喝出了这个心态。“这个心态”是什么?是一种平常心、满足感。“茶妇”自是平常人,所以肯定不好直接说这就是“禅悟”,就是“禅”。但说“这个心态”有点儿“禅意”,应该不算过份,不算是过头话的。

当然,像这位“茶妇”那样自种自采自制白茶早已不再是福鼎茶人的典型生存状态了。福鼎白茶已经在海内外名气不小,已经有一批现代茶业公司迅速崛起,多数是商业化、产业化生产了。我知道,再专谈贴近自然、自种自采自制白茶的诗意与禅意,似乎不太切合实际,也有些不合时宜了。

只是,我在福鼎采访白茶时,还是不时感受到诗意和禅意,还是忍不住要多说说这白茶的诗意和禅意。福鼎白茶制作方式独特,它的“自然萎凋,不炒不揉”制作方式,的确比其他茶更容易让人体会到与自然的一种贴近,这无疑也更容易让人感悟到一些诗意,甚至是禅意来。

所谓白茶,也就是区别与绿茶、青茶、黄茶、红茶、黑茶的茶的类别之一。白茶,黄茶,制作时轻微发酵;绿茶,不发酵;青茶(即乌龙茶),半发酵;红茶、黑茶,全发酵,但发酵深度略有不同。白茶,自然萎凋,不炒不揉,主要工艺是萎凋、烘焙(或阴干)、拣剔,也就是通常所说的“生晒茶”了。白茶也就因此具有外形芽毫完整自然,满身披毫,毫香清鲜,汤色黄绿清澈,滋味清淡回甘等品质特点,是我国茶类中的特殊珍品。白茶茶名不虚,其成品茶多为芽头,满披白毫,如银似雪而得名。

明朝田艺蘅在《煮泉小品》中,把白茶说得煞是可爱。他说道:“芽茶以火作者为次,生晒者为上,亦更近自然,且断烟火气耳。生晒茶沦之瓯中,则旗枪舒畅,清翠鲜明,诚为可爱。”读这样的文字,可愉情悦性,品这样的茶香,自然可近于一种禅悦。

茶界流行一句话:“世界白茶在中国,中国白茶在福鼎”。福鼎有一种优良品种的茶树——福鼎大白茶,茶芽叶上披满白茸毛,是制茶的上好原料,最初就是用这种茶片生产出白茶。茶色为什么是白色?这是由于人们采摘了细嫩、叶背多白茸毛的芽叶,加工时不炒不揉,晒干或用文火烘干,使白茸毛在茶的外表完整地保留下来,这就是它呈白色的缘故,也是白茶最贴近自然、最引人遐思的缘故。

在福鼎太姥山风景区游览时,风泉下有茶馆,有人在饮茶,是汤色清雅的白茶。因为我们多问了几个关于白茶的问题,也被邀请一道喝茶,喝正宗的白毫银针。第一泡以92-95度温水泡在玻璃杯里,杯中茶舞,载沉载浮,汤色杏黄,香气清芬,直透肺腑,真是好茶!

喝着用泉水泡的上好白茶,聊着茶道茶艺,自然又被引到“禅茶一味”的话题上来了,就说起了日本的禅茶大师千利休。他有一首流行很广的“茶禅诗”,竟是这样写的:

先把水烧开

再加进茶叶

然后用适当的方式喝下去

那就是你所需要知道的一切

除此之外

茶一无所有

好像什么都没有说,又好像什么都说了,那雅趣、那理趣、皆在其中。今天喝白茶,好像最适宜用这诗来表达心中的感受了,好像一切真是这样简简单单,把水烧开,泡上茶叶,然后以适当的方式喝下去……茶就这么简单,禅就这么简单,生活就这么简单,捧一盏白茶在手,品一口清芬,品一种意趣。这,就是这一盏白茶给我一种禅悦了吧?!

这么一点“禅意”,弥足珍贵。