武夷岩茶属半发酵乌龙茶,产自福建北部武夷山一带。借着武夷山双世遗产地的影响力,在武夷岩茶生产经营者、政府主管单位和第三方行业机构的努力下,武夷岩茶市场规模和品牌影响力越来越大。

2006年,国家文化和旅游部牵头评选第一批国家级非物质文化遗产名录,武夷岩茶(大红袍)作为唯一入选茶类。

2010年,全球第五个印象系列山水实景演出《印象大红袍》落户武夷山。该山水实景演出由张艺谋、王潮歌、樊跃领衔导演,以武夷山茶文化为表现主题,是目前国内最具影响力的茶主题文艺作品,其持续演出大力带动当地茶叶和关联产业经济发展。

在这样背景下,武夷岩茶生产经营者也得到了很好的发展机遇,这里面也涌现出不少经营该类产品品牌。

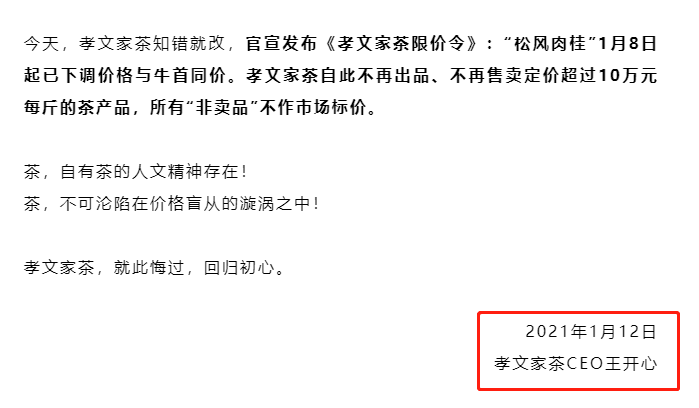

值得注意的是,主打武夷岩茶的“孝文家茶”官方自媒体于昨晚刊登一封悔过书,反思自身武夷岩茶定价问题。

孝文家茶,公司全名为福建孝文家茶业有限公司。其工商注册时间为2011年6月,注册资本为1000万元人民币。

这个品牌以“牛肉”系产品而打出行业影响力,昨天,其CEO却因为天价“牛肉”而道歉!

该款天价产品为一斤18万元的“松风”肉桂,于2019年11月上市!

2021年1月8日,“松风肉桂”已下调价格与“牛首”同价。孝文家茶自此不再出品、不再售卖定价超过10万元每斤的茶产品。针对过往购买该产品顾客,品牌方将采取“买一得二”的方式给予价格补偿。

孝文家茶CEO为何公开悔过?

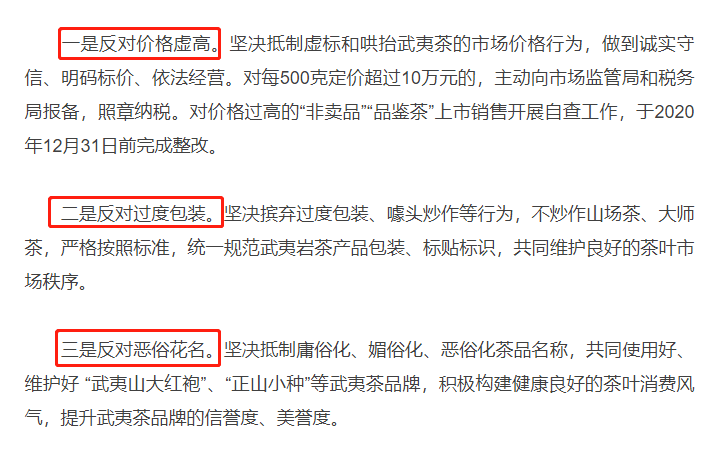

事件起因为武夷山市茶业同业公会在其官方自媒体发布“致全市茶企茶农的公开信”,公开信聚焦3个关键词:反对价格虚高、反对过度包装、反对恶俗花名。

值得注意的是,2封公开信是在武夷山市茶业同业公会在武夷山市委市政府的指导下发出(协会单独说明情况)。

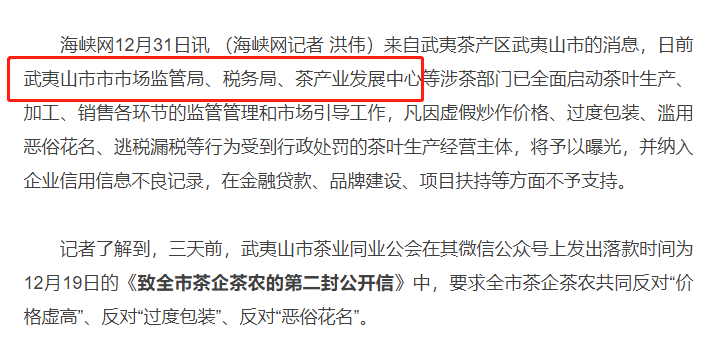

公开信发出以后,武夷山市市场监管局、税务局、茶产业发展中心等涉茶主管单位已经全面启动茶叶生产、加工、销售各环节的监管管理和市场引导工作。

对于消费者和经营者来说,这2封信最关注当属武夷岩茶的“天价”问题。2018年,央视就曝光过“一斤520万元的武夷岩茶”。曝光风波过后,武夷山进行专项整治,武夷岩茶市场暂时回归平静。

一段时间后,市面上又开始流传“武夷岩茶的价格榜单”,这些上榜的岩茶产品高达一斤几十万元。一些茶叶商家自然是蠢蠢欲动,打造自己高价产品,助力自身做好茶叶生意。

天价茶存在,自然是有它的合理性。在小编看来,这次事件对行业有3个值得思考点:

1)大师制作

茶贵,靠大师全流程、亲自手工制茶?

实际上,茶叶大师更多是“监制”,起到茶叶生产质量负责人的作用,对茶叶生产全流程进行质量把控。从采摘茶树鲜叶,到武夷岩茶成品,牵涉茶叶生产工序多、耗时长,想要高效完成这个工作量,肯定是团队协作生产。

从茶叶大师到茶叶品牌,是武夷岩茶高质量发展必须要进行的产业转型升级。在重重压力之下,孝文家茶及时踩刹车,不与藉藉无名的茶叶炒作者为伍,回归到踏踏实实做品牌。

在该品牌CEO王开心的悔过书里这样写道:孝文家茶,就此悔过,回归初心。茶,自有茶的人文精神存在!茶,不可沦陷在价格盲从的漩涡之中!如果真能知行合一,孝文家茶品牌应该会更具生命力,品牌势能也会与日俱增。

做时间的朋友,选择长期主义的品牌打造之路不仅是武夷岩茶需要,国内其他茶类也需要。比如,天价普洱茶的品牌商家和关联政府主管单位是否能有所作为?

2)核心产区

天价武夷岩茶大多不靠品牌支撑,主要是强调自己产品来自武夷岩茶的核心产区。

据中国新闻网披露的采访数据,2019年武夷山市茶园面积14.8万亩,干毛茶产量1.98万吨,平均亩产量133.8千克。这个产能规模是全市产量总和,且产能效率已经远高于国内其他茶区,但武夷山市本地生产的武夷岩茶在市场上肯定还是供不应求。

部分售卖武夷岩茶的企业玩起了“插牌子”戏法,给当地村民钱,找块地挂上牌子。挂牌子主要是宣传噱头,他们没有在核心产区种茶,也不会选择核心产区的茶青来做茶。

武夷岩茶要想走得更远,除了严格管理核心产区及武夷山市生产的产品,更多是要考虑打造基于武夷岩茶的产品生态。因为武夷岩茶流行起来以后,必然就会面临市场供求矛盾,究竟该如何让更多消费者体验到武夷岩茶?

在笔者看来,从稀缺特色产品到典型风味产品的武夷岩茶产品生态矩阵建设是破局之道。

一方面,武夷山市出品的武夷岩茶可以更规范管理,可以有更高的品牌溢价;另一方面,武夷山市周边的“武夷岩茶”能帮助更多茶农增收,让更多茶叶商家有产品可买,让更多消费者有产品可以喝!

3)合理溢价

不论是稀缺、特色茶叶产品的奢侈品属性,还是陈年老茶的金融属性都让天价茶有一定合理性。经营这类产品的商家,本身就需要合理溢价来保证生意可持续性。

目前,终端消费市场的茶叶不是事关民生的控价产品,主要是市场定价。当然,茶叶价格在合理定倍率范围内最好,也可以把茶叶价格定高一些。但高价茶叶产品需要规范经营,即产品价值逻辑合理和经营过程依法纳税。

产品价值逻辑合理。随着智能硬件和通讯技术发展,大众受教育程度整体提升,社会信息平权逐步落地。从信息平权,到消费平权,靠信息不对称赚钱的难度越来越大。对于商家来说,茶叶产品实际价值和消费者对茶叶产品认知价值要尽量平衡好,这需要合理逻辑支撑。

经营过程依法纳税。企业创造社会价值,除了企业通过提供产品和服务赚钱之外,还要通过纳税为社会创造价值。天价茶有它的合理性,但天价茶这条产业链的既得利益者要依法纳税。让真实市场去检验天价茶需求,不要做虚标价格、逃税漏税等涉嫌违法行为。

疫情冲击,再加上茶叶消费疲软和产能结构性过剩,国内茶叶市场正处在集中化和品牌化的趋势之下,马太效应越来越明星。

面对竞争激烈的茶叶江湖,茶叶市场的经营乱象不可避免,但胡搞终究不是长久之计。

作为茶叶商家,你怎么看天价茶?

1981年崇安县茶叶研究所长陈德华把所里主要品种茶样寄省内外有关单位茶人评审,其中有安徽农学院陈椽、本省张天福、安溪茶厂茶师黄海雁、崇安茶场姚月明、星村茶站黄镇国等人。从回馈情况看几乎认同肉桂品质为佳。

肉桂是武夷茶区高香品种,后起之秀,它是代表武夷岩茶走出武夷山的实际体现,它在县茶叶研究所的表现至今仍历历在目。

肉桂种源与“变异”之说

肉桂原是武夷山名枞之一,大多传说是产自武夷山马枕峰,也有说产自慧苑,但目前均查找不到老树(笔者曾二上马枕蜂)。

茶叶研究所于1959年在天游峰上建立的品种园,其肉桂茶面积不到一分地,仅几十株,据当时具体负责人朱寿虞同志讲,有从崇安茶场剪一部分茶穗(朱曾经是从崇安茶场调到茶叶研究所工作的)

肉桂茶现在之所以有此红火现象,虽有众多原因,陈德华作为亲历者心里明白,它得益于政府重视,尤其是省科委领导程治才同志(他曾1978一1979年二次到武夷茶区实地调研)。不久,省科委决定支持武夷茶区发展肉桂品种茶200亩,每亩无偿补肋400元,若需要还可以给予无息贷款,同时也给予武夷名枞的恢复整理工作以支持。这一次发展肉桂可以说是武夷岩茶首次开始有计划地发展良种。

发展肉桂茶园,首先要解决茶苗问题,当年茶叶研究所新发展的肉桂茶园可提供苗穗不超过三亩,加上育苗地极少,所以就由星村大队游永生同志负责,决定在星村江东桥边的稻田进行育苗,茶叶研究所派人进行技术指导,当时茶叶研究所肉桂采摘春茶时只打顶不采茶,以培育大量穗源,但也只能满足第一批中的四十亩种植需要的茶苗,随后对肉桂茶树加大培育管理、增加苗穗,最终完成了二百亩肉桂茶的种植任务。

到了1989年,天心大队兰汤小队的胡继文同志在三姑农田里大规模育苗,穗源来自星村新发展起来的肉桂茶(彭德牛同志管理的茶园)也是采用春梢留穗进行夏插,就这样不但满足了武夷茶区肉桂茶之发展(而且还销往其他茶区)。(正岩肉桂的大面积种植要从1989年后才开始哦,别傻傻地说我喝的是陈放30年的肉桂茶哦,别傻傻地说我家的正岩哪个坑涧肉桂从爷爷辈就传下来哦。)

从现在的肉桂种植情况看,其种源都直接或间接来自干当时的武夷山茶叶研究所。

肉桂茶基本香型

在正常情况下,小开面采摘的肉桂有“奶油香”,中开面采摘的肉桂有“果香”(水蜜桃香),这种香型居大多数,近大开面采摘的肉桂,做青时红边达到三红七绿,中足火烘培的有“桂皮香”。

茶叶研究所茶园有二十多块地段种植有肉桂品种,从天游蜂到九曲溪边及沿岸(四曲 — 八曲),其品质表现都有特色,品种特点都较明显、易辨认(但现在武夷山肉桂茶品质风格呈多种多样)。

例如,陈思齐闻志在制作采自御茶园名枞标本园中的对照种——肉桂,就是用小开面的原料(鲜叶),毛茶品质具有“奶油香”(典型)。1982年采自百花庄河边的肉桂,由管超英用920型综合做青机进行做青,其产品评审具有明显的桂皮香(它是茶叶研究所肉桂茶获得参加在湖南长沙举办的全国名茶评比中获此殊荣)。

1982年,崇安县预选参加在湖陶长沙举办的全国性名茶评比工作在原茶叶局楼下会议室内进行,笔者只是茶样经办者,不参与审评。当评委对最后两个茶样决定不下,犹豫不决时,经崇安茶场茶师曾贵桐提出看法:若按现在市场上大多数消费者趋势喜欢高香的会选择这号茶,若按岩茶风格(有桂皮香)则选这号茶。经这一提示评委众口一词,那当然选有岩茶风格的,最后揭底时,有岩茶风格(特色)的是崇安县茶叶研究所的茶样,较高香(水蜜桃果香)的是省茶叶研究所黄修岩同志送给我品评的茶样,因当时我品评后觉得品种特色很明显,所以把他“混”进,与其他茶样进行预选。在长沙评审时,其实评审结果肉桂总分也在90分以上,但比铁观音略低些,而后来在报各类名茶在当地售价时,肉桂报价100元/斤,其他各类茶叶均无此价格,所以后人误传肉桂获第一名(当年我是专程为会务组送乌龙茶评审杯去的,所以有幸成为“旁观者”知道这些情况)。

此外茶叶研究所还有应菇仔、李秀华、徐斌、陈珍英、吴兰钦、修明等人都有在茶叶研究所采制过肉桂茶,这些人所制的茶,凡有对外参赛者均有获奖,当年的肉桂品质真可以并列到当今的肉桂茶王行列。

肉桂茶基本香型

武夷茶区肉桂经大力发展巴成为当家品种,但品质上也发生了较大变化,即影响茶叶品质的许多原因(因素)发生了变化,当年肉桂品质特征明显,香气高、浓郁、味辛锐,易识别。如今特征减弱,香气特征不如前,但滋味变成浓厚可口,也即是“香不如前”,“味比前好”,品种特征也不如以前好识别。

陈德华认为其原因:肉桂品种属灌木型,自然生长虽然高度可达3米以上,宽幅可达2米,但仍属灌木型,由于灌木、小乔木、乔木品种茶各自最佳生物年龄长短有别,所以认为肉桂树龄老嫩对其品质影响很大,民间也普遍认可这一现象(这一现象不止只有肉桂品种),这也许是关键因素。另一方面,茶树施肥过量造成鲜叶深绿,不利于做青(发酵)从而影响品质。这一现象茶农大多认识到。

目前从许多参赛茶样看,要提高品质,首先茶树施肥要合理(经测定百花庄肉桂八年生年产量可达516.1斤/亩,但未能保证品质),所以,笔者认为目前首先至少可以提出“茶减肥”,及如何合理施肥……其二,则是对茶树进行重修剪或台刘,提升鲜叶嫩度(年轻些)。

(原载《茶缘》2016·第5-6期)

武夷山肉桂品种的发展和历史渊源

1981年崇安县茶叶研究所长陈德华把所里主要品种茶样寄省内外有关单位茶人评审,其中有安徽农学院陈椽、本省张天福、安溪茶厂茶师黄海雁、崇安茶场姚月明、星村茶站黄镇国等人。从回馈情况看几乎认同肉桂品质为佳。

肉桂是武夷茶区高香品种,后起之秀,它是代表武夷岩茶走出武夷山的实际体现,它在县茶叶研究所的表现至今仍历历在目。

肉桂种源与“变异”之说

肉桂原是武夷山名枞之一,大多传说是产自武夷山马枕峰,也有说产自慧苑,但目前均查找不到老树(笔者曾二上马枕蜂)。

茶叶研究所于1959年在天游峰上建立的品种园,其肉桂茶面积不到一分地,仅几十株,据当时具体负责人朱寿虞同志讲,有从崇安茶场剪一部分茶穗(朱曾经是从崇安茶场调到茶叶研究所工作的)

肉桂茶现在之所以有此红火现象,虽有众多原因,陈德华作为亲历者心里明白,它得益于政府重视,尤其是省科委领导程治才同志(他曾1978一1979年二次到武夷茶区实地调研)。不久,省科委决定支持武夷茶区发展肉桂品种茶200亩,每亩无偿补肋400元,若需要还可以给予无息贷款,同时也给予武夷名枞的恢复整理工作以支持。这一次发展肉桂可以说是武夷岩茶首次开始有计划地发展良种。

发展肉桂茶园,首先要解决茶苗问题,当年茶叶研究所新发展的肉桂茶园可提供苗穗不超过三亩,加上育苗地极少,所以就由星村大队游永生同志负责,决定在星村江东桥边的稻田进行育苗,茶叶研究所派人进行技术指导,当时茶叶研究所肉桂采摘春茶时只打顶不采茶,以培育大量穗源,但也只能满足第一批中的四十亩种植需要的茶苗,随后对肉桂茶树加大培育管理、增加苗穗,最终完成了二百亩肉桂茶的种植任务。

到了1989年,天心大队兰汤小队的胡继文同志在三姑农田里大规模育苗,穗源来自星村新发展起来的肉桂茶(彭德牛同志管理的茶园)也是采用春梢留穗进行夏插,就这样不但满足了武夷茶区肉桂茶之发展(而且还销往其他茶区)。(正岩肉桂的大面积种植要从1989年后才开始哦,别傻傻地说我喝的是陈放30年的肉桂茶哦,别傻傻地说我家的正岩哪个坑涧肉桂从爷爷辈就传下来哦。)

从现在的肉桂种植情况看,其种源都直接或间接来自干当时的武夷山茶叶研究所。

肉桂茶基本香型

在正常情况下,小开面采摘的肉桂有“奶油香”,中开面采摘的肉桂有“果香”(水蜜桃香),这种香型居大多数,近大开面采摘的肉桂,做青时红边达到三红七绿,中足火烘培的有“桂皮香”。

茶叶研究所茶园有二十多块地段种植有肉桂品种,从天游蜂到九曲溪边及沿岸(四曲—八曲),其品质表现都有特色,品种特点都较明显、易辨认(但现在武夷山肉桂茶品质风格呈多种多样)。

例如,陈思齐闻志在制作采自御茶园名枞标本园中的对照种——肉桂,就是用小开面的原料(鲜叶),毛茶品质具有“奶油香”(典型)。1982年采自百花庄河边的肉桂,由管超英用920型综合做青机进行做青,其产品评审具有明显的桂皮香(它是茶叶研究所肉桂茶获得参加在湖南长沙举办的全国名茶评比中获此殊荣)。

1982年,崇安县预选参加在湖陶长沙举办的全国性名茶评比工作在原茶叶局楼下会议室内进行,笔者只是茶样经办者,不参与审评。当评委对最后两个茶样决定不下,犹豫不决时,经崇安茶场茶师曾贵桐提出看法:若按现在市场上大多数消费者趋势喜欢高香的会选择这号茶,若按岩茶风格(有桂皮香)则选这号茶。经这一提示评委众口一词,那当然选有岩茶风格的,最后揭底时,有岩茶风格(特色)的是崇安县茶叶研究所的茶样,较高香(水蜜桃果香)的是省茶叶研究所黄修岩同志送给我品评的茶样,因当时我品评后觉得品种特色很明显,所以把他“混”进,与其他茶样进行预选。在长沙评审时,其实评审结果肉桂总分也在90分以上,但比铁观音略低些,而后来在报各类名茶在当地售价时,肉桂报价100元/斤,其他各类茶叶均无此价格,所以后人误传肉桂获第一名(当年我是专程为会务组送乌龙茶评审杯去的,所以有幸成为“旁观者”知道这些情况)。

此外茶叶研究所还有应菇仔、李秀华、徐斌、陈珍英、吴兰钦、修明等人都有在茶叶研究所采制过肉桂茶,这些人所制的茶,凡有对外参赛者均有获奖,当年的肉桂品质真可以并列到当今的肉桂茶王行列。

肉桂茶基本香型

武夷茶区肉桂经大力发展巴成为当家品种,但品质上也发生了较大变化,即影响茶叶品质的许多原因(因素)发生了变化,当年肉桂品质特征明显,香气高、浓郁、味辛锐,易识别。如今特征减弱,香气特征不如前,但滋味变成浓厚可口,也即是“香不如前”,“味比前好”,品种特征也不如以前好识别。

陈德华认为其原因:肉桂品种属灌木型,自然生长虽然高度可达3米以上,宽幅可达2米,但仍属灌木型,由于灌木、小乔木、乔木品种茶各自最佳生物年龄长短有别,所以认为肉桂树龄老嫩对其品质影响很大,民间也普遍认可这一现象(这一现象不止只有肉桂品种),这也许是关键因素。另一方面,茶树施肥过量造成鲜叶深绿,不利于做青(发酵)从而影响品质。这一现象茶农大多认识到。

目前从许多参赛茶样看,要提高品质,首先茶树施肥要合理(经测定百花庄肉桂八年生年产量可达516.1斤/亩,但未能保证品质),所以,笔者认为目前首先至少可以提出“茶减肥”,及如何合理施肥……其二,则是对茶树进行重修剪或台刘,提升鲜叶嫩度(年轻些)。

(编辑:晓林)

原载《茶缘》2016·第5-6期 茶叶点评网 北京茶世界