雨后初晴,陕西安康汉滨区双龙镇龙泉村21组,位于邱家沟半山腰的斜坡上,一丛茶树在阳光下闪着油绿的光,透过密密匝匝的枝叶,拇指粗细的枝干似乎鼓胀着丰盈的水汽。

茶树前筑起一道一米多高的混凝土墙,墙面镶嵌着形状各异的卵石,一块半弧状的石头蹲伏在挡墙正上方,石身镌刻着“陕茶一号母树”,并涂抹着醒目的红漆。

王衍成的目光倏然柔和起来,似乎许多往事一一浮现,包括距茶树不远处的祖宅,还有昔日坐在屋外院场等他回家的老母亲。花甲之年的他,大半辈子的光阴都氤氲着茶香,漫山遍野的每一株茶树都似他膝下的儿女。让他引以为荣的是,这些寻常木本,在完成无数次选育试验后,繁衍为全世界独一无二的物种:“陕茶1号”。

王衍成查看茶叶长势

“他哪是想老娘,是想着他那些插在田里的茶树苗子”

1993年3月12日,注定是王衍成终生不可忘却的日子。

前一天,他以安康地区农业局茶果技术推广站副站长的身份,在紫阳茶叶研究所的280亩茶园里进行茶叶新品种优良单株筛选。辛苦了整整一天,尽管有收获,但并不完全满意。

这一天,他和往常一样回到老家,无意间,被屋外的一株老茶树拽住了视线。饱满的越冬芽已露出新绿,与头一天在紫阳茶研所初选的几个早芽单株差不多,多年的科研经验判断,这棵茶树早芽特征明显,应重点观测。

春日里,油绿的茶树叶片隆起,且油亮有光泽,最让他惊喜的是,叶芽比紫阳茶株生长得更深更壮。“这意味着,同时具备优良茶叶单株选育的3个标准。”如获至宝的王衍成突然想起母亲此前的话,“这棵树比我年岁都长,自我嫁入王家,屋外就有这棵树。”

当时母亲已经年近六旬,按此推断,这棵树至少已经七八十岁的树龄。

“未来,茶叶发展的趋势是无性系繁殖!”晚上他躺在床上,回想起一年前在福建福州参加第五届全国茶叶学会代表大会时,围绕“中国茶叶之路”的议题,一位专家在会上这样预判。

参会归来,王衍成带回会议精神的同时,也带回一份思考,如何让籽种种植为主的有性繁殖向以扦插育苗为主的无性繁殖演化。这是作为一个科技工作者应有的敏感,王衍成急切地期待着能有一个优良茶叶单株能作为试验母本。

“引种逐渐会淘汰,选育才是一个崭新的课题。”一个大胆的设想一步步在他的头脑里萌芽。

老家是传统的紫阳茶区,但海拔高于紫阳,而且纬度偏北,物理空间上的优势,坚定了他要用家门口的老茶树作为选育试验母本的决心。

随后几年,王衍成奔波于紫阳、岚皋、汉滨几个产茶区,把老家这棵茶树纳入观测范围。三年后得出结论,老家屋后的这棵茶树各项指标非常突出。

利用家门口的诸多便利条件,先“干起来”!内心的声音在热切呼唤着蠢蠢欲动的王衍成。

“谈何容易,可以说是困难重重。”王衍成的高中同学、后来的事业追随者和支持者王庆斌这样回忆道。

当王衍成将扦插育苗的想法告诉父亲,希望能给自己一块试验田时,身为生产队队长的王之英一口回应道,“不要玩小孩子做的事,地里要种庄稼,要养活家人。”

几个来回软磨硬泡,父亲依然不松口。王衍成只好找到幺爸,希望能将一块只有10多个平方米的荒地当做试验田。

除草、垦荒、深翻、平整过后,1994年秋天,王衍成将老茶树上剪下来的枝条扦插在地里,用杉木树叶搭盖遮阴棚。

这之后的每个周末,他都要骑自行车从城里回到乡下老家,宝贝一样伺候着,“不敢说自己在育苗,在当时,这毕竟是一个高大上的课题,怕别人笑话我异想天开。”

左邻右舍夸王衍成的母亲,“养了一个孝顺的儿子,周末得空就回家看望。”知儿莫如母,母亲耿直地说,“他哪是想老娘,是想着他那些插在田里的茶树苗子。”

1995年春天,当万物在春风中萌新时,王衍成惊喜地发现,自己扦插的72株茶树苗子发出了新芽。那一刻,他喜极而泣,蹲在田边满眼尽是希望。

“乡亲们都称我‘农民科学家’、‘泥腿子科学家’”

惊喜也好,希望也罢,很快又被泼一瓢凉水。

在移栽萌芽的72株茶苗时,父亲再次拒绝了他“给我一块试验田”的想法。这一次,王衍成抛出了一个让父亲左右为难的理由,“这是单位安排的事情,不移栽,我的工作恐怕不保。”父亲生怕儿子丢了来之不易的“铁饭碗”,不再坚持,但也没有明确表态。

王衍成选择了母树旁的一块园子进行移栽,并迈出了无性系试验至关重要的一步。

此后3年,王衍成按照老办法从母本上剪枝扦插,遗憾的是在每一个春天都没有等来茶苗发新芽。接连的挫败感,并没有让他止步。

在老家龙泉村邱家河,曾流传着一个说法,人家腊月三十过大年,贴对联,放鞭炮,吃团圆饭,但王衍成和自己的二哥王衍召却蹲在田里扦插育苗。“天气冷有天气冷的好处,没有病虫害,扦插育苗的感染率低。”王衍成苦笑着证实了这一说法。

1998年的春天,在经过前期的“多连败”后,王衍成迎来了季节上的春天,也迎来了事业的春天。这一年,扦插的茶苗终于在春风的呼唤下展开了新芽,当年出圃1000多株茶苗。也就是在这一年,看到了希望的王衍成办了停薪留职的手续,打算回老家大干一场。

在离开黄土地20多年后,王衍成再次回归农民身份。辞去工作就意味着没了固定收入,不仅连自己都无法养活,更谈何养活生长在田里的茶苗。

恰在此时,王衍成再次灵感迸发。早在1997年,他在参加安徽芜湖召开的中国茶叶学会第六次代表大会上,专家曾预言“机械化是中国茶产业未来的发展趋势”。这之前,无论是在课堂里,还是书本中,王衍成接受的理念都是“名优茶只能依靠传统工艺手工制作”。

并不“机械”的王衍成第一次想到了机械化加工,当时,岚皋县茶叶站购置了一台制茶设备,邀请他去“指导”一下。王衍成与县站同志一块在岚皋县佐龙镇“摆弄”了三天,调试好设备开工运行后发现,生产能力比手工快得多,且生产的茶叶质量更有品质保障。

他联系到了设备生产厂家,希望能做区域代理商。厂家表示欢迎他加盟,但需要“一手交钱,一手交货”。一咬牙,王衍成购置了几十套设备,并亲自上门调试,直到茶企能完全熟练操作。

“代理商”王衍成在放下科研工作者的体面后,终于赚到了第一桶金,为品种选育找到了科研经费,他心无旁骛地继续做着田间试验,也推动了安康茶叶加工机械化。

1999年茶苗出圃后,王衍成拿出500株送给平利县长安镇、紫阳县红椿镇茶农试栽的同时,自己也正式建起4分地左右的茶园。

2003年清明前后,又一年采茶季,王衍成家的4分地茶园迎来第一次采摘。尽管产量不高,尽管采用的是传统的手工制茶,但茶叶拿到集镇上销售时,因为上市早且口感好,每斤比老品种高出六七十元钱。也就是从这时起,父亲才意识到儿子“干的是正事”,开始支持王衍成的事业。

据龙泉村党支部书记回忆,在当时,政府号召发展茶产业,但由于引种的品种“水土不服”,大部分茶苗不能成活。乡亲们抱着“试试看”的态度,栽种王衍成选育的新品种,结果成活率大大提高。几年后迎来了丰产期,上市后,因为口感好不愁销,卖出了好价钱,一亩地能有好几千元的收入。

王衍成和他的茶苗终于在老家龙泉村站住了脚,“腰杆”也硬了起来。

附近村子的茶农也闻讯赶来购买茶苗,王衍成的育苗基地从4分地变成了几亩、几十亩。春上卖叶子,秋后卖苗子,一年四季卖设备,王衍成成了远近闻名的“能人”。

“从育苗到试栽,再到大规模推广,我把实验室建在田间地头。”王衍成笑着说,乡亲们都称我“农民科学家”、“泥腿子科学家”。

“‘陕茶1号’代表着陕西茶科技发展的最新成果”

2006年,王衍成注册了安康市汉水韵茶业有限公司,接受从试验田到市场化经营的全方位检验。

随着种植规模的扩大,搞科研出身的王衍成,盼望能为满目青翠的茶苗寻找一个有“科技含量”的说法。

2009年4月份,他将自己选育品种制作的茶样送至中国农业部茶叶质量监督检验检测中心,耐心等待严苛的“科技体检”。

一个月后,他收到了检验检测报告。核心数据显示,水浸出物、氨基酸、茶多酚、咖啡碱等指标均优于一般品种。

拿着一纸检验检测报告,据说,王衍成激动得好几夜没有合眼。为了得到更大范围更专业的支持,他将检验检测报告和茶叶标本邮寄给中国著名茶专家、安徽农业大学教授段建真。

段建真教授高度肯定了这一科研课题,并建议王衍成申报茶树新品种鉴定。

资料申报时,王衍成再次犯难了,之前安康本土栽种的茶树,包括自育苗的茶树母本均为紫阳群体种,如何命名选育的新品种,让他苦思冥想,眉头紧皱。

“金州早”“金州春”“安康早”“安康春”“紫阳早”“紫阳春”……一遍遍在脑子里过,但总感觉“不是自己想要的”。

如果申报成功,将是全省首个通过鉴定的茶树新品种,围绕这些要素,王衍成大胆地将自己选育的品种命名为“陕茶1号”。

2010年9月26日,“陕茶1号”通过省级主管部门组织的专家鉴定,并于2011年1月正式认定为省级良种,颁发了省级品种登记证书。

之后几年,王衍成和他的“陕茶1号”频频出现在不同场合,一时间成为耀眼的“明星”。

2012年10月份,“陕茶1号”参加第五次全国茶树品种区域试验,在浙江、安徽、湖北、河南等省份茶叶研究所试种。5年后,区试报告表明,“陕茶1号”和全国20多个品种比对,产量和存活率明显高于其他品种。至此,“陕茶1号”无性系茶树品种选育,填补了我国北部高纬度茶区优良茶树品种空白,达到了国内同地区领先水平。

2014年,陕西省政府出台《关于加快全省茶产业发展的意见》,明确提出“要大力推广以‘陕茶1号’为代表的适生优良品种,促进品种更新换代”。陕西省农业厅发文将“陕茶1号”列为全省茶园建设的第一主推品种。

“我问父亲,为什么能坚持,他说,因为喜欢;我问母亲,为什么支持,她说,因为他做的是对的事。”也就是这一年,王衍成的女儿王沁在走出大学校门之后,无意中听说到父亲的科研成果。曾经一度叛逆,且和“沉默、敬业、严厉”的父亲“经常作对”的女儿,彼时内心五味杂陈。

2016年,“陕茶1号”开始在全国推广栽种,从一棵树到一项产业正变为现实,“陕茶1号”的种植版图也在逐渐放大。

2014年6月27日,“陕茶1号”获得国家林业局《植物新品种权证书》。

2018年1月2日,“陕茶1号”获得农业部《植物新品种权证书》。

2019年1月2日,“陕茶1号”获得农业农村部《非主要农作物品种登记证书》。

加快发展“陕茶1号”的热潮一浪高过一浪,陕西安康也顺势成为让业界瞩目的科技创新制高点。

2023年4月21日,第31届中国茶业科技年会在安康召开,会上,王衍成作了题为《“陕茶1号”品种选育与推广》的学术报告,这是中国茶界最高的学术年会,标志着“陕茶1号”登顶全国舞台。

“‘陕茶1号’是陕西首个、全国第9个通过国家品种登记的茶树品种,代表着陕西茶科技发展的最新成果,同时让陕西拥有了自己的无性系良种,填补了我国高纬度茶区无性系良种的空白。”2023年5月21日,由农业农村部、陕西省人民政府、联合国粮食及农业组织联合主办的2023年“国际茶日”中国主场活动在安康举行。当日,陕西省农业农村厅厅长孙矿玲在发布“陕茶1号”品种时如是说。

在此前举行的“大使品茶”活动中,“陕茶1号”茶产品首当其冲,被媒体广泛誉为“安康敬献世界的一杯好茶”。

会上,安康也这样向外发布:“陕茶1号”,原名紫阳早,是全国良种——紫阳种中选出的优良单株,具有适应广、发芽早、生长旺、上市早、产量高、品质好的特点,目前在陕西省14个县大面积种植,在河南、湖北等6个省示范推广,累计种植面积超过17万亩。

王衍成补充说道,这些数据还在刷新,如今,他带领自己的团队在汉滨区双龙、田坝、大竹园3个镇育苗650亩,年繁育“陕茶1号”茶苗5000万株,已累计建立“陕茶1号”母穗园、示范园11000亩,具备建立1000亩苗圃,繁育1亿株茶苗的生产能力。

去年春天,“陕茶1号”出现供不应求的局面,王衍成说,“那段时间,我的电话都被打‘爆’了,争着抢着买茶的情景和当年购买茶树苗的场面如出一辙。”

“父亲的创业经历给了我指引,让我明白了人生的价值所在。老家是一个希望的舞台,它能带给我更广阔的天地。”中国人大商学系研究生毕业的王沁,选择回到父亲身边。60出头的王衍成将公司交给女儿经营,自己一门心思蹲在田里,继续着他的品种选育试验。茶科技赋能茶产业,一枚新芽,舒展着的不仅仅是增收致富的新希望,更是他植入秦巴大地的种子“芯片”。

来源:安康日报 作者 吴昌勇,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

雨后初晴,陕西安康汉滨区双龙镇龙泉村21组,位于邱家沟半山腰的斜坡上,一丛茶树在阳光下闪着油绿的光,透过密密匝匝的枝叶,拇指粗细的枝干似乎鼓胀着丰盈的水汽。

茶树前筑起一道一米多高的混凝土墙,墙面镶嵌着形状各异的卵石,一块半弧状的石头蹲伏在挡墙正上方,石身镌刻着“陕茶一号母树”,并涂抹着醒目的红漆。

王衍成的目光倏然柔和起来,似乎许多往事一一浮现,包括距茶树不远处的祖宅,还有昔日坐在屋外院场等他回家的老母亲。花甲之年的他,大半辈子的光阴都氤氲着茶香,漫山遍野的每一株茶树都似他膝下的儿女。让他引以为荣的是,这些寻常木本,在完成无数次选育试验后,繁衍为全世界独一无二的物种:“陕茶1号”。

王衍成查看茶叶长势。

“他哪是想老娘,是想着他那些插在田里的茶树苗子”

1993年3月12日,注定是王衍成终生不可忘却的日子。

前一天,他以安康地区农业局茶果技术推广站副站长的身份,在紫阳茶叶研究所的280亩茶园里进行茶叶新品种优良单株筛选。辛苦了整整一天,尽管有收获,但并不完全满意。

这一天,他和往常一样回到老家,无意间,被屋外的一株老茶树拽住了视线。饱满的越冬芽已露出新绿,与头一天在紫阳茶研所初选的几个早芽单株差不多,多年的科研经验判断,这棵茶树早芽特征明显,应重点观测。

春日里,油绿的茶树叶片隆起,且油亮有光泽,最让他惊喜的是,叶芽比紫阳茶株生长得更深更壮。“这意味着,同时具备优良茶叶单株选育的3个标准。”如获至宝的王衍成突然想起母亲此前的话,“这棵树比我年岁都长,自我嫁入王家,屋外就有这棵树。”

当时母亲已经年近六旬,按此推断,这棵树至少已经七八十岁的树龄。

“未来,茶叶发展的趋势是无性系繁殖!”晚上他躺在床上,回想起一年前在福建福州参加第五届全国茶叶学会代表大会时,围绕“中国茶叶之路”的议题,一位专家在会上这样预判。

参会归来,王衍成带回会议精神的同时,也带回一份思考,如何让籽种种植为主的有性繁殖向以扦插育苗为主的无性繁殖演化。这是作为一个科技工作者应有的敏感,王衍成急切地期待着能有一个优良茶叶单株能作为试验母本。

“引种逐渐会淘汰,选育才是一个崭新的课题。”一个大胆的设想一步步在他的头脑里萌芽。

老家是传统的紫阳茶区,但海拔高于紫阳,而且纬度偏北,物理空间上的优势,坚定了他要用家门口的老茶树作为选育试验母本的决心。

随后几年,王衍成奔波于紫阳、岚皋、汉滨几个产茶区,把老家这棵茶树纳入观测范围。三年后得出结论,老家屋后的这棵茶树各项指标非常突出。

利用家门口的诸多便利条件,先“干起来”!内心的声音在热切呼唤着蠢蠢欲动的王衍成。

“谈何容易,可以说是困难重重。”王衍成的高中同学、后来的事业追随者和支持者王庆斌这样回忆道。

当王衍成将扦插育苗的想法告诉父亲,希望能给自己一块试验田时,身为生产队队长的王之英一口回应道,“不要玩小孩子做的事,地里要种庄稼,要养活家人。”

几个来回软磨硬泡,父亲依然不松口。王衍成只好找到幺爸,希望能将一块只有10多个平方米的荒地当做试验田。

除草、垦荒、深翻、平整过后,1994年秋天,王衍成将老茶树上剪下来的枝条扦插在地里,用杉木树叶搭盖遮阴棚。

这之后的每个周末,他都要骑自行车从城里回到乡下老家,宝贝一样伺候着,“不敢说自己在育苗,在当时,这毕竟是一个高大上的课题,怕别人笑话我异想天开。”

左邻右舍夸王衍成的母亲,“养了一个孝顺的儿子,周末得空就回家看望。”知儿莫如母,母亲耿直地说,“他哪是想老娘,是想着他那些插在田里的茶树苗子。”

1995年春天,当万物在春风中萌新时,王衍成惊喜地发现,自己扦插的72株茶树苗子发出了新芽。那一刻,他喜极而泣,蹲在田边满眼尽是希望。

“乡亲们都称我‘农民科学家’、‘泥腿子科学家’”

惊喜也好,希望也罢,很快又被泼一瓢凉水。

在移栽萌芽的72株茶苗时,父亲再次拒绝了他“给我一块试验田”的想法。这一次,王衍成抛出了一个让父亲左右为难的理由,“这是单位安排的事情,不移栽,我的工作恐怕不保。”父亲生怕儿子丢了来之不易的“铁饭碗”,不再坚持,但也没有明确表态。

王衍成选择了母树旁的一块园子进行移栽,并迈出了无性系试验至关重要的一步。

此后3年,王衍成按照老办法从母本上剪枝扦插,遗憾的是在每一个春天都没有等来茶苗发新芽。接连的挫败感,并没有让他止步。

在老家龙泉村邱家河,曾流传着一个说法,人家腊月三十过大年,贴对联,放鞭炮,吃团圆饭,但王衍成和自己的二哥王衍召却蹲在田里扦插育苗。“天气冷有天气冷的好处,没有病虫害,扦插育苗的感染率低。”王衍成苦笑着证实了这一说法。

1998年的春天,在经过前期的“多连败”后,王衍成迎来了季节上的春天,也迎来了事业的春天。这一年,扦插的茶苗终于在春风的呼唤下展开了新芽,当年出圃1000多株茶苗。也就是在这一年,看到了希望的王衍成办了停薪留职的手续,打算回老家大干一场。

在离开黄土地20多年后,王衍成再次回归农民身份。辞去工作就意味着没了固定收入,不仅连自己都无法养活,更谈何养活生长在田里的茶苗。

恰在此时,王衍成再次灵感迸发。早在1997年,他在参加安徽芜湖召开的中国茶叶学会第六次代表大会上,专家曾预言“机械化是中国茶产业未来的发展趋势”。这之前,无论是在课堂里,还是书本中,王衍成接受的理念都是“名优茶只能依靠传统工艺手工制作”。

并不“机械”的王衍成第一次想到了机械化加工,当时,岚皋县茶叶站购置了一台制茶设备,邀请他去“指导”一下。王衍成与县站同志一块在岚皋县佐龙镇“摆弄”了三天,调试好设备开工运行后发现,生产能力比手工快得多,且生产的茶叶质量更有品质保障。

他联系到了设备生产厂家,希望能做区域代理商。厂家表示欢迎他加盟,但需要“一手交钱,一手交货”。一咬牙,王衍成购置了几十套设备,并亲自上门调试,直到茶企能完全熟练操作。

“代理商”王衍成在放下科研工作者的体面后,终于赚到了第一桶金,为品种选育找到了科研经费,他心无旁骛地继续做着田间试验,也推动了安康茶叶加工机械化。

1999年茶苗出圃后,王衍成拿出500株送给平利县长安镇、紫阳县红椿镇茶农试栽的同时,自己也正式建起4分地左右的茶园。

2003年清明前后,又一年采茶季,王衍成家的4分地茶园迎来第一次采摘。尽管产量不高,尽管采用的是传统的手工制茶,但茶叶拿到集镇上销售时,因为上市早且口感好,每斤比老品种高出六七十元钱。也就是从这时起,父亲才意识到儿子“干的是正事”,开始支持王衍成的事业。

据龙泉村党支部书记回忆,在当时,政府号召发展茶产业,但由于引种的品种“水土不服”,大部分茶苗不能成活。乡亲们抱着“试试看”的态度,栽种王衍成选育的新品种,结果成活率大大提高。几年后迎来了丰产期,上市后,因为口感好不愁销,卖出了好价钱,一亩地能有好几千元的收入。

王衍成和他的茶苗终于在老家龙泉村站住了脚,“腰杆”也硬了起来。

附近村子的茶农也闻讯赶来购买茶苗,王衍成的育苗基地从4分地变成了几亩、几十亩。春上卖叶子,秋后卖苗子,一年四季卖设备,王衍成成了远近闻名的“能人”。

“从育苗到试栽,再到大规模推广,我把实验室建在田间地头。”王衍成笑着说,乡亲们都称我“农民科学家”、“泥腿子科学家”。

“‘陕茶1号’代表着陕西茶科技发展的最新成果”

2006年,王衍成注册了安康市汉水韵茶业有限公司,接受从试验田到市场化经营的全方位检验。

随着种植规模的扩大,搞科研出身的王衍成,盼望能为满目青翠的茶苗寻找一个有“科技含量”的说法。

2009年4月份,他将自己选育品种制作的茶样送至中国农业部茶叶质量监督检验检测中心,耐心等待严苛的“科技体检”。

一个月后,他收到了检验检测报告。核心数据显示,水浸出物、氨基酸、茶多酚、咖啡碱等指标均优于一般品种。

拿着一纸检验检测报告,据说,王衍成激动得好几夜没有合眼。为了得到更大范围更专业的支持,他将检验检测报告和茶叶标本邮寄给中国著名茶专家、安徽农业大学教授段建真。

段建真教授高度肯定了这一科研课题,并建议王衍成申报茶树新品种鉴定。

资料申报时,王衍成再次犯难了,之前安康本土栽种的茶树,包括自育苗的茶树母本均为紫阳群体种,如何命名选育的新品种,让他苦思冥想,眉头紧皱。

“金州早”“金州春”“安康早”“安康春”“紫阳早”“紫阳春”……一遍遍在脑子里过,但总感觉“不是自己想要的”。

如果申报成功,将是全省首个通过鉴定的茶树新品种,围绕这些要素,王衍成大胆地将自己选育的品种命名为“陕茶1号”。

2010年9月26日,“陕茶1号”通过省级主管部门组织的专家鉴定,并于2011年1月正式认定为省级良种,颁发了省级品种登记证书。

之后几年,王衍成和他的“陕茶1号”频频出现在不同场合,一时间成为耀眼的“明星”。

2012年10月份,“陕茶1号”参加第五次全国茶树品种区域试验,在浙江、安徽、湖北、河南等省份茶叶研究所试种。5年后,区试报告表明,“陕茶1号”和全国20多个品种比对,产量和存活率明显高于其他品种。至此,“陕茶1号”无性系茶树品种选育,填补了我国北部高纬度茶区优良茶树品种空白,达到了国内同地区领先水平。

2014年,陕西省政府出台《关于加快全省茶产业发展的意见》,明确提出“要大力推广以‘陕茶1号’为代表的适生优良品种,促进品种更新换代”。陕西省农业厅发文将“陕茶1号”列为全省茶园建设的第一主推品种。

“我问父亲,为什么能坚持,他说,因为喜欢;我问母亲,为什么支持,她说,因为他做的是对的事。”也就是这一年,王衍成的女儿王沁在走出大学校门之后,无意中听说到父亲的科研成果。曾经一度叛逆,且和“沉默、敬业、严厉”的父亲“经常作对”的女儿,彼时内心五味杂陈。

2016年,“陕茶1号”开始在全国推广栽种,从一棵树到一项产业正变为现实,“陕茶1号”的种植版图也在逐渐放大。

2014年6月27日,“陕茶1号”获得国家林业局《植物新品种权证书》。

2018年1月2日,“陕茶1号”获得农业部《植物新品种权证书》。

2019年1月2日,“陕茶1号”获得农业农村部《非主要农作物品种登记证书》。

加快发展“陕茶1号”的热潮一浪高过一浪,陕西安康也顺势成为让业界瞩目的科技创新制高点。

2023年4月21日,第31届中国茶业科技年会在安康召开,会上,王衍成作了题为《“陕茶1号”品种选育与推广》的学术报告,这是中国茶界最高的学术年会,标志着“陕茶1号”登顶全国舞台。

“‘陕茶1号’是陕西首个、全国第9个通过国家品种登记的茶树品种,代表着陕西茶科技发展的最新成果,同时让陕西拥有了自己的无性系良种,填补了我国高纬度茶区无性系良种的空白。”2023年5月21日,由农业农村部、陕西省人民政府、联合国粮食及农业组织联合主办的2023年“国际茶日”中国主场活动在安康举行。当日,陕西省农业农村厅厅长孙矿玲在发布“陕茶1号”品种时如是说。

在此前举行的“大使品茶”活动中,“陕茶1号”茶产品首当其冲,被媒体广泛誉为“安康敬献世界的一杯好茶”。

会上,安康也这样向外发布:“陕茶1号”,原名紫阳早,是全国良种——紫阳种中选出的优良单株,具有适应广、发芽早、生长旺、上市早、产量高、品质好的特点,目前在陕西省14个县大面积种植,在河南、湖北等6个省示范推广,累计种植面积超过17万亩。

王衍成补充说道,这些数据还在刷新,如今,他带领自己的团队在汉滨区双龙、田坝、大竹园3个镇育苗650亩,年繁育“陕茶1号”茶苗5000万株,已累计建立“陕茶1号”母穗园、示范园11000亩,具备建立1000亩苗圃,繁育1亿株茶苗的生产能力。

去年春天,“陕茶1号”出现供不应求的局面,王衍成说,“那段时间,我的电话都被打‘爆’了,争着抢着买茶的情景和当年购买茶树苗的场面如出一辙。”

“父亲的创业经历给了我指引,让我明白了人生的价值所在。老家是一个希望的舞台,它能带给我更广阔的天地。”中国人大商学系研究生毕业的王沁,选择回到父亲身边。60出头的王衍成将公司交给女儿经营,自己一门心思蹲在田里,继续着他的品种选育试验。茶科技赋能茶产业,一枚新芽,舒展着的不仅仅是增收致富的新希望,更是他植入秦巴大地的种子“芯片”。

来源:安康富硒茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

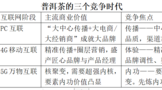

一

如何将复杂的普洱茶变简单:懂气韵,品茶就很简单。懂价值洼地,商业操作就很简单。懂市场周期,赚取时间复利就很简单。

二

今年互联网的破坏式创新,在瓦解传统经销商与店主的同时,也让网络卖货进入怪圈——低价打折活动产生销售,甚至无活动没销售,从而导致整个社会营商环境恶化,无论线上线下都如此。破坏一个旧世界,往往不过是通向新的奴役之路……

明年,普洱茶将进入品牌货疯狂打折期,这是茶叶电商最新红利。消费者不认高价茶,只要品牌打折货,电商可趁机低价走量!

三

新时期的招商策略——先打品牌知名度与培育消费者,再招商。

今年春天,有茶企朋友问我,市场怎么做?我说,传统经销商已经废了。在当今时代,既不能找流量,又不会持续地输出独到的价值观,这对传统经销商而言是很危险的,也是没有前途的。经销商落后于时代,是茶企市场难做的第一个结。第二个结,还是传统经销商带来的——销量做不上,就要求高利润,经销商三折二折拿货是常态,甚至有一折拿货的。这就牵扯到茶企发展至关重要的命题,你是高定价低拿货价取悦日薄西山的经销商,还是高性价比取悦消费者?市场好不好做,其实在一念之间!

今年以来,我给茶企出战略方案,经销商在第一个阶段都是忽略,等品牌强势,有消费者基数,再来谈招商。

许多发展势头不错的新锐品牌,都毁于招商。心急,忙着通过招商割市场韭菜,结果透支了品牌信誉,开始是讨好经销商,得罪了消费者,最终是消费者不买单,负面传播,经销商进了货卖不出去,最终低价抛售离场。

新锐品牌,由于积淀不够,靠炒作宣传与利益分配游戏,能忽悠的往往是小白经销商。小白抗市场风险弱,建立在小白基础上的新锐品牌会出现许多问题,开始是猛打猛冲,然后后继乏力。有根基的老厂,经销商许多有实力,能抗市场周期,与厂家结成稳固的战略同盟。这就是为什么2016年以后,普洱茶界由古纯品牌时代,进入老厂时代的原因。这几年,老厂发展快,招商容易,也留得住商。

不过,老厂过于依赖经销商,老厂红利也会迅速消失。从过于让利经销商到取悦消费者是整个行业都面临的阵痛与转型。早转早杀出市场困局升天。

有朋友说,现在的市场回到了2008到2011年,是消费茶大卖的时代。近十年市场结构的变迁:古纯品牌时代→老厂中期茶时代→高性价比消费茶时代。每一个时代的节点,你踩住了吗?

概言之,高性价消费茶时代,等品牌强势,有消费者基数,再来谈招商。

四

2019,厂家发现自己一夜之间失去了走货渠道,于是销量腰斩,过了4月份,市场就冷,连中秋都没有生意,也就是春茶季热闹一下,全年冷清。市场整体不好,是肯定的。但很大程度上是,消费者对高价茶、割韭菜的茶,用脚投了反对票,于是开发高性价比的消费茶成为当前厂商的普遍行为。还有,传统开茶店的不能适应移动互联时代,他们缺流量,又不能系统输出价值观精准吸粉,于是被网红直播打败,不知道路在何方?

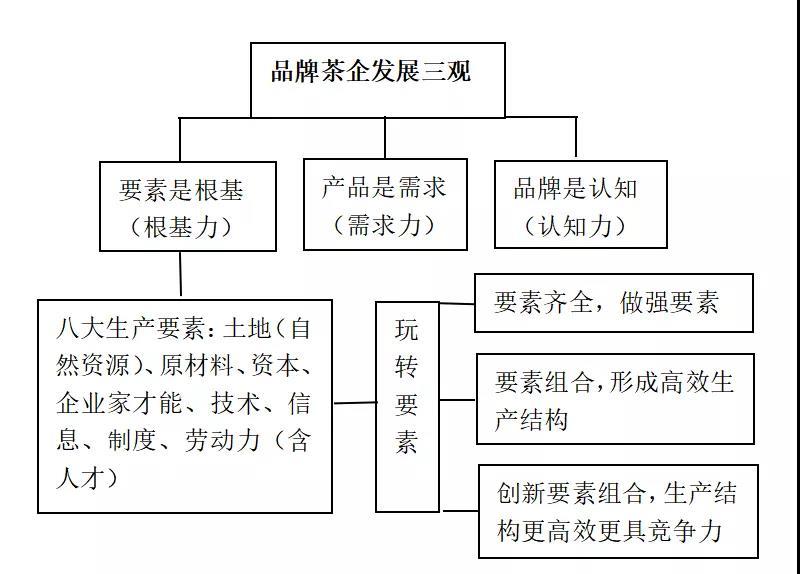

4G来了,5G还远吗?脱离时代的老经销商,是否会随风而逝!

2019年,市场的核心逻辑,将由依靠经销商做市场,转向先输出价值观与培育种子消费者,有了品牌话语权与一定消费者基数,再来顺势招优质经销商,并洞悉目标消费人群的需求,用消费端的逻辑重构供应链,也就是倒做市场。倚老卖老的老厂,如不进行熟茶与拼配茶的升级,重视消费者的利益,还在为了维护经销商的暴利,而损害消费者利益,是没有前途的,其老厂中期茶红利也会迅速消失。未来是属于价值创新、系统创新者的!

五

普洱茶最优市场结构:大消费、强流通、小金融!

商业最迷人之处,体现一种结构美——建筑美学。顶层设计,其实是一种建模结构。西方的共济会想设计整个人类社会,其源自中世纪的“自由石匠公会”……

西方重建模结构,东方偏气韵生动,两种文明新综合,可能无敌。

国人喜欢“性灵”与实用主义,不习惯理性分析,这在茶界尤甚。未来是属于理性实证主义的,故我一直在构建云南茶产业的分析史观,有别于主流的考据史派与文化史派……

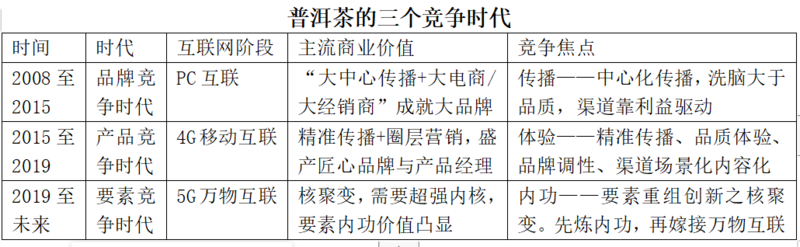

要素结构决定产业结构,产业升级是以要素禀赋结构的优化调整为基础的。茶行业生产要素结构的优化,推动着产业由资源密集型、物质资本密集型,向技术密集型、人力资本密集型,技术、组织与制度创新升级。

经典发展模型:要素禀赋优势→比较优势→要素结构升级→产业结构升级。

调结构是国家舆论的高频词,结构怎么调?要懂产业结构主义动态发展模型。

看一个茶企有没有竞争力,要看它的结构是否有比较竞争优势,是否顺应技术变迁与产业升级潮流。

如果一个企业老板还抱着资源值钱、物质资本值钱,投人力资本心疼,舍不得购买专业服务,技术研发与产品创新不作为,组织没效率,没建立规模效益的商业模式,产生规模收益递增效益,那么这个老板就不具有企业家精神,自绝于时代发展潮流之外……

六

说了市场结构变迁与企业治理结构升级,最后再谈谈茶山治理结构:

大名山茶区——符合规模收益递增规律,也是今年我的核心工作。

与其偷偷模做假,不如扩大产区范围,让扭曲的做假产业链阳光化、合法化。这就是我对大名山茶区打造的理解。

大产业开发,消灭产业的灰色地带。为党国专门收编宋江黑社会。堵不如疏:堵,成就黑社会;疏,成就大产业。朝廷要招安黑宋江。

我为什么要推大名山、小树茶、新中产:因为消费者买东西,越来越重原产地,而5G时代能更方便找到原产地物产,原产地成为5G传播策源地。名山就是茶叶原产地的价值高峰。在新时代,消费者一方面重品质,另一方面也需要价格相对和谐,也就是重性价比,新中产引领着中国理性的品质消费浪潮。传统的名山茶品质高,但量少,性价比低,假货泛滥,显然有违中国中产消费升级运动。故古茶山开发要主动进化到2.0时代,用大名山,扩大原产地地理范围,用小树茶、拼配茶,扩大原产地用料范围,让高性价比的优质原料能量产,以极高性价比掘金新中产消费……

大名山、小树茶、新中产,大产业链规模开发,标志古茶山由古纯小时代,进入大名山大时代。

文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品