《经典熟茶产业发展白皮书》节选文章之二

普洱茶属于后发酵茶,生产出来往往是半成品,需要花数年甚至十多年来养熟。长期仓储养熟需要另外增加开支费用,就构成了茶叶经营者的成本。这个养熟的成本,由谁来承担?从香港市场的反应来看,香港茶商一直不想承担太多的仓储成本!

理由很简单。香港寸土寸金,房价高租金贵,建个小仓库,存一点茶可以的,大量存茶不现实。所以,民国以来,一直到九十年代中期,香港茶商喜欢进醇化过的普洱茶。民国进的是红汤茶。建国后,先是香港人自己做发水茶,后来进广东发水茶,云南产的现代普洱熟茶,青饼进得少。当然,90年代中期以后,仓储升值概念兴起,港商开始大量存茶另当别论,而且其建仓往往在香港以外,比如广东肇庆等地,以降低仓储成本。

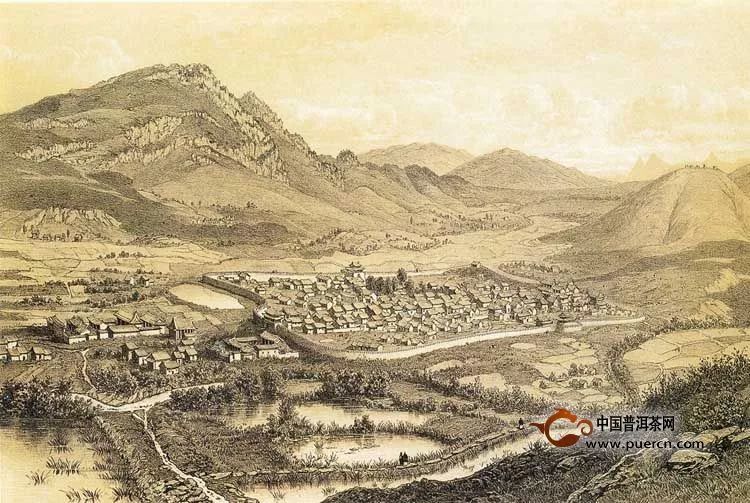

民国红汤茶的醇化成本,往往由滇西南普洱茶主产区的茶农来承担。就跟现在的东莞自有物业存茶一样,农民住自己的房,毛茶可堆积在空闲的空间醇化,存茶成本可忽略不计。茶农采鲜叶,做成毛茶,可以当年卖,也可以摆在家里几年后再卖。香港人喜欢喝陈茶,云南的茶庄商号投其所好,在收茶农“百家茶”的时候,有意识地抬价收老料,并采用老料拼新料的方式压制普洱茶。这样也会鼓励茶农将毛茶醇化了再卖。于是,民国云南的茶庄与茶农已经形成生产醇化的红汤茶供香港市场的传统。

民国红汤茶的醇化制程,其实含有前发酵工艺(类似黄茶闷黄工艺)。茶农制晒青毛茶,有两种工艺:一是杀青揉捻后,堆积起来轻微发酵,再晒干;另一种是杀青、揉捻后,直接去室外晾晒,没有堆积轻微发酵工序,这是典型的绿茶做法。轻度前发酵过的晒青毛茶,青味减退,适口性好,加上毛茶醇化与茶庄商号精制期间的醇化工艺,以及长时间运输途中的进一步醇化,到了香港就变成广受市民欢迎的红汤茶。毛茶堆积醇化,如果采用筑茶工艺,会加快转化速度,一年半载就有大变化。

建国初期,云南没有自营出口权,只能供原料给广东公司,让其生产普洱茶出口香港。这时,云南的茶庄商号,要不是老板跑到东南亚、香港等地,留下来的也公私合营,从而退出历史舞台,云南普洱茶由私商经济、老中茶体系,进入了新中茶、供销社的国营时期。普洱茶的民间醇化传统被现代西化的学院派斩断,他们把普洱茶归为绿茶,认为前发酵后发酵制程都是过去落后不规范的产物,绿茶化制茶方式统治普洱茶生产。

广东公司出口香港的普洱茶,自然受这种新派制茶思潮影响,做得太青,为香港市民不喜,香港茶商也不愿意承担绿茶化普洱的长期仓储成本。老字号、老中茶退出江湖,红汤茶断供,绿茶化普洱茶没市场,造成香港的红汤茶不多的存货价格飙涨。在暴利驱使下,卢铸勋等澳门、香港茶商研制出发水茶工艺,可以将毛茶迅速做“旧”,在香港用新工艺仿制云南红汤茶,就地供应香港市场,获利颇丰。

但香港地价贵,生产成本高,一直作为生产基地不现实。这时,广州就发挥了“前店后厂”的比较优势,以港为店,以广州为厂,创制出广东发水茶,凭借成本优势,取代香港发水茶占据了市场。广东发水茶,早期以云南原料为主,后来以广东、广西、越南料为主。云南在普洱茶领域的话语权,进一步弱化。

香港茶商虽然选择了广州作为“后厂”,但精明的香港人并没有将广东发水茶作为唯一选择。其也向越南、泰国等地输出发水茶制作技术,用越南青等更便宜的原料生产普洱茶。鉴于广东生产的普洱茶,受低价越南青严重冲击,中国外经贸部决定让云南省茶叶公司用云南原料生产普洱茶,直接供应香港市场。因此,云南人从1973年起就获得了自营出口权。

于是,省茶叶公司从昆明茶厂、勐海茶厂与下关茶厂抽调7名工作人员,前去广东省茶叶公司下属的第二茶厂考察广东发水茶工艺。回来后,分别在昆明茶厂、勐海茶厂与下关茶厂试制普洱茶,于1975年试制成功,并技术定型。1976年,开始唛号化生产(昆明茶厂尾号1、勐海尾号2、下关尾号3、普洱茶厂尾号4)。勐海茶厂的7572饼、昆明茶厂的7581砖、下关茶厂的销法沱(7663),开启了熟茶的饼砖沱传奇与经典。1979年,熟茶渥堆发酵工艺,形成技术文件——云南省普洱茶制造工艺要求《试制办法》,在全省范围内推广,八十年代有更多的茶厂投入熟茶生产。

熟茶生产,深受原料与气候条件影响。云南一山有四季,十里不同天,不同的产区,茶叶原料风格迥异。这也是云南山头茶一山一味迷人之处。在主张原料拼配的年代,经典产品都有多年不断调试总结与改进而传下来的经典配方。这些配方,除了等级拼配、季节拼配、年份拼配外,对不同地区的原料拼配也有讲究。比如,昆明茶厂喜用临沧料,下关茶厂也有自己的传统原料产区。这也会形成不同厂家不同产品的风格化差异。

熟茶的渥堆发酵,需要微生物深度参与。微生物的生长繁殖与种群消长,与温湿度息息相关,气候条件则决定了各地温湿度的不同以及季节变化。现代熟茶开天辟地的三大茶厂中,昆明茶厂地处滇中,海拔近1900米,属云贵高原,气温较勐海低,干燥,冬季有时还很冷;勐海茶厂地处滇西南,为横断山区中的坝子,海拔1000米,气候温润,有版纳春城之美誉;下关茶厂,位于滇西的洱海盆地,海拔2000米,气候干燥,并有强劲的下关风吹拂。三地地理环境差异很大,故其利用微生物将茶叶渥堆发透,做出高品质的熟茶,自是要因地制宜,以找到最适合当地的熟茶生产技术模型。

原料拼配风格与熟茶生产技术模型的不同,最终形成了熟茶界最负盛名的三大经典风味——勐海味、昆明味、下关味,并成就了以7581、7572、7663(销法沱)为代表的数十款经典茶品,构成了普洱熟茶1.0时代的经典谱系。

随着70年代末云南沱茶出口法国,普洱茶出口日本,普洱茶的海外市场在1980年代初爆发。以前仅作为土特产供应香港价廉物美的普洱茶,华丽转身,开始以保健良药的形式,与西方主流健康价值接轨。在日本,普洱茶被称为减肥茶、窈窕茶,在法国甚至摆在药店卖。这标志着,普洱茶进入了健康时代。普洱茶的海外热使得订单剧增,推动着普洱茶在80年代初期到中期的技术大升级,并加大科研投入,展开微生物与医学临床试验研究,实开科技普洱之先河,并针对国外市场的特点,生产袋泡茶等小包装与小沱茶,开启了普洱茶历史上的包装与产品形态革命。沐浴欧风日雨的普洱茶,不再灰头土脸,变得科学、时尚与洋气起来。

在这场80年代初中期的熟茶产业大升级革命浪潮中,三大茶厂又起到中坚作用。昆明茶厂与云南大学微生物研究所合作,搞清楚了普洱茶微生物发酵的机理,让普洱茶从制茶师傅的经验阶段进入了科学实验阶段。勐海茶厂与香港蓝天公司合作,缩短了发酵时间,解决了堆味重等问题,生产出高品质的8592紫天饼供应香港市场。下关茶厂的欧洲总代理商甘普尔,则在法国与昆明做了临床医学试验,证明了普洱茶极具保健价值。结果一公布,在法国等地引起轰动,引发了欧洲人消费沱茶的热潮。

随着技术升级与科研手段的深入,普洱茶在80年代中期完成了品质大跃升。这标志着,熟茶技术经70年代的研制与定型,80年代初的系统性改进与完善,十年磨一剑,于1985年左右终于技术成熟,能生产高品质茶品。香港、日本与法国三大市场都非常认可云南产的普洱品质,于是出口量自1984年起剧增,在普洱茶的出口省份中排在广东之后,居第二位。

凭借得天独厚的原料优势、技术优势、科研优势、设备改进优势与包装文化优势,云南普洱茶对其他生产与出口普洱茶省份的碾压,是全方位的。在香港、日本、法国等地,消费者形成了云南普洱茶最正宗的观念,往往认为“普洱茶只能是云南普洱茶”。这个认知很关键,为九十年代市场形成“普洱茶等于云南普洱茶”之共识奠定了基础。

在民国,普洱茶的产销权控制在云南的商号与中茶云南公司手里,可谓全产业链的品牌企业在云南。但是,建国后两岸三地分治,普洱茶产在大陆,销在香港,文化兴起在台湾。一个完整的产销市场,一条完整的种植、加工与销售全产业链,被分治与斩断,变成云南人、广东人、香港人与后来的台湾人各行其是,各做全产业链的一段。

由于,云南远离香港销区,广东省茶叶公司凭借“前店后厂”模式,收云南、广东、广西、越南原料,加工普洱茶,就近销往香港。云南没有自营出口权,只能供原料给广东,偶尔在计划调拨下供点青饼,而且随着时间推移,广东公司用云南料很少,更多用的是两广与越南青。云南这个普洱茶原产地被边缘化,普洱茶成为了一种后发酵茶工艺的代名词,不但香港能生产,广东也生产,更气人的是,香港人跑到东南亚教泰国人、越南人做普洱茶,这导致“边境普洱”盛行不衰,普洱茶不再是中华独产,更遑论云南独有了。1974年,国家将茶叶出口权下放到各省,四川、重庆、贵州、湖南、海南、江西等省借普洱茶出口热的东风,也于80年代生产普洱茶。

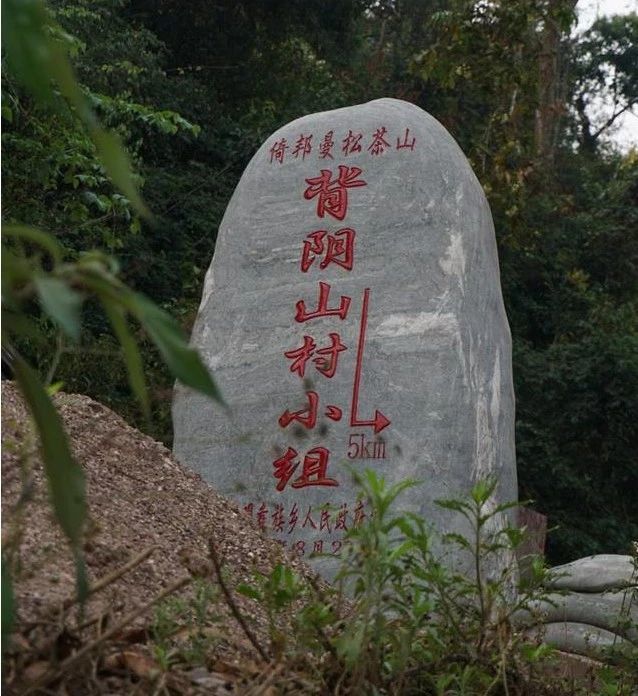

所幸的是,1973年云南取得自营出口权,普洱茶的制造数十年之后重回云南,并在80年代兄弟省份出口普洱茶的热潮中,赢得“普洱茶只认云南普洱茶”之市场美誉。消费者眼中最正宗的普洱茶——云南普洱茶,在九十年代再经台湾人的经典茶文化构建之手,通过邓时海《普洱茶》之类的著书立说,举办交流探讨活动与各种文化行销,建立了普洱茶的号级茶、印级茶与七子饼茶道统,从茶文化的高地上,将原料与生产满世界跑的普洱茶,搬回了云南,而且只认云南,以捍卫普洱茶的道统秩序。

21世纪初,普洱茶热遍神州大地的同时,云南的政府主管部门、协会、茶企与茶人投身于普洱茶标准化建设,相继于2003年出台地方标准,2006年出综合标准,并于2008年争取到普洱茶国标出台,最终让普洱茶永久花落云南:以地理证明商标的形式,普洱茶只能在云南11个地州生产,省外生产的均为非法。

由于普洱茶变成了厂在云南的独家生意,在原产地保护大旗的感召下,才能产生产业聚集于云南,尤其是勐海之现象。广东资本重仓云南,品牌集群众星闪耀。在滇粤深度合作的推动下,云南的资源、加工力量与广东的资本、消费市场相结合,催生了一大批全产业链品牌。自此,普洱茶的产销不再分离,全球市场一盘棋,品牌能纵向掌控整个产业链条,平台能横切服务整个行业。回顾从民国到如今,普洱茶的百年发展,无疑走过一条品牌在云南,原料在云南,制造在云南,公共品牌在云南,全产业链品牌在云南的轮回之路。

从原产地到边缘化,再由边缘到正宗,由正宗到经典,再在经典茶文化的引领下,各种资源优势转化为产业优势,最终聚合为大产业链开发。这就是熟茶白皮书将要深入揭示的主题:历史机缘形成经典茶文化,经典茶文化引领产业大发展!

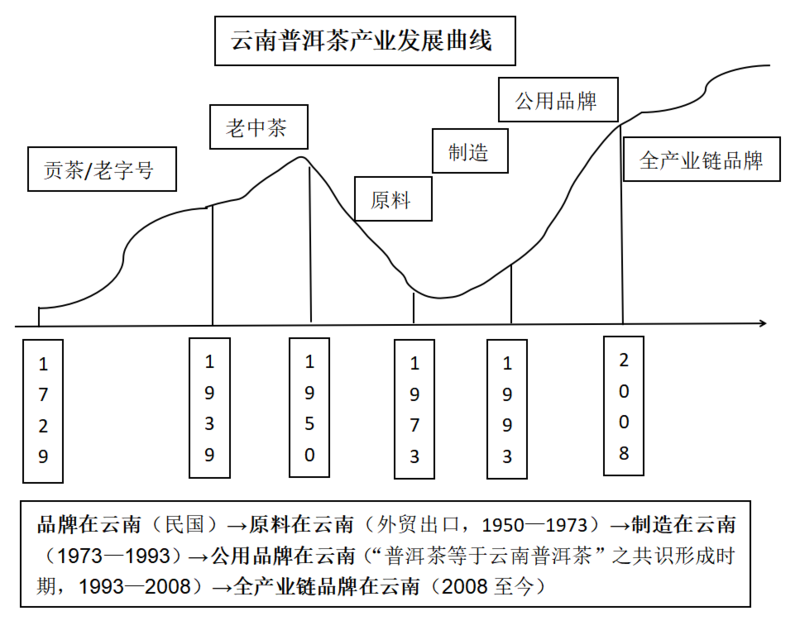

(一)云南普洱茶产业发展断代

贡茶/老字号:清朝中叶——1950

老中茶:1939——1950

出口原料基地:1950——1973

出口成品制造基地:1973——1993

公用品牌形成期:1993——2008

全产业链品牌崛起:2008至今

品牌在云南(民国)→原料在云南(外贸出口,1950—1973)→制造在云南(1973—1993)→公用品牌在云南(“普洱茶等于云南普洱茶”之共识形成时期,1993—2008)→全产业链品牌在云南(2008至今)

公用品牌在云南(云南普洱茶形成时期,1993—2008):

1993—2003,政府搭台,民间唱戏,以民间推动为主,在港台形成共识:普洱茶等于云南普洱茶。政府搭台:思茅地区举办中国普洱茶节,召开普洱茶首个国际学术会议。

2003—2008,云南省政企协会推动,先后出台地方标准、国标,强制保护,普洱茶在法理形式上属于云南。

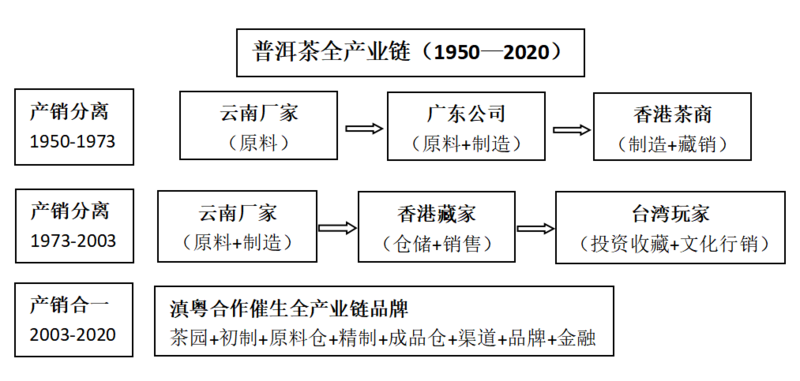

(二)从产销分离的市场到统一大市场

民国普洱茶是产销合一的。商号、老中茶公司其实相当于现在的品牌企业,因为他们收茶农百家茶(一至三四年的毛茶,许多经过筑茶工艺),精制出成品,然后打上自己的牌子(商标),运到销区去卖。做成品,有自己的牌子,并在重要销区城市设有分支办事机构,直接开拓市场,可谓如今掌握整个全产业链的品牌茶企,其产销是深度衔接的。

建国后(1950—2003),普洱进入了产销分离期:产在云南,销在香港,文化兴起在台湾。香港人管仓储和销售,云南人只管生产,所以香港人掌控市场,后来台湾人掌控文化,云南人只是原料提供商,后来是生产商。

并且,内销、边销与外销分治,云南失去外销话语权。云南的成品出口被拿掉,只能供原料给广东公司,加工成品茶供香港。云南生产的成品,只能供边销与内销市场。云南省公司也不直接对香港市场,何况云南的普洱茶生产厂家。

建国后至90年代中期之前,普洱茶有三大销售体系:边销——滇青,内销——滇青,外销——普洱茶。

现代普洱茶源自普洱茶外销。90年代初,在台湾人的推动下,将自然陈化的滇青纳入普洱茶谱系,给云南青取了个全新的名字——生茶。生茶这个概念,在90年代中期以后为市场接受,2008年被国家标准事后认可。

当时的普洱茶全产业链是分而治之的,大陆香港台湾各负责一块:云南厂家(原料、制造)+香港藏家与商家(仓储、销售,销为主,藏为辅,藏是喝旧茶消费习惯的需要)+台湾文化茶人/茶商(文化、收藏、行销)

两岸三地的体制不同造成产销分离:形成大陆产、港澳藏销、台湾茶文化赋能之格局。当年,政策不兼容,没有统一的交易市场,信息、物流、人员流动、技术与文化交流等不畅,加上信息不对称,信息滞后,造成云南厂家不懂仓储与市场,香港与台湾不懂生产与原料之源头,只能通过外贸出口主管——中茶公司作为中介机构来沟通协调,按计划经济统一安排生产与经营活动。即云南厂家→中茶公司←香港商家。

这时不但外销格局分离,而且普洱茶外贸、边销、内销分离。计划经济年代,中国其实没有严格意义上的国内市场。因为只有生产要素的自由流动与交易,让价格机制发挥资源配置的作用,才谈得上真正意义上的市场。

香港茶商,早在70年代中后期就与云南联系,并为云南省公司引荐了日本与法国客户,引发了80年代普洱茶出口海外热,并在七八十年代为提升云南熟茶厂家的生产技术做了巨大贡献。两岸三通,尤其是1992年中国走市场经济道路,台湾人才于1993年起深入昆明、易武、勐海等产区。

其产业路线图是:统一的市场(民国)→不同体制下的两岸三地市场(1950—1993,国内没有真正意义上的市场)→形成统一的市场(1993—2003)→国内市场的崛起(2003年以后)。

从产销一体,到产销分离,再到产销一体,百年的普洱茶贸易史(商业史)完成一个循环。

文章节选自《经典熟茶产业发展白皮书:如何做大康养文旅时代的中国茶》,云南省普洱茶协会&佳兆业茶业集团出版,作者李国标(笔名白马非马),未经许可禁止转载!

产业转移:

后进国家与地区的赶超,很大程度上靠的是产业资本转移,即招商引资。但在全球化的语境中,很难招来完整的产业链,一个地方被固定在价值链低端,很难实现产业结构升级。要发展中高端,必须建立完整的产业生态,靠内循环实现产业升级,升级成功后可以更好地参与全球化外部大循环。老班章、冰岛,都是内循环建立产业生态,再到外部全国市场割韭菜与收税的典范。

完整产业链转移(在地化)→产业链环节分解转移(全球化)

分工与产业循环:

内部分工发达——内循环

外部分工发达——外循环

茶山升级与产业生态:

全球化下的茶山:原料基地

在地化茶山升级:原料基地→内生循环产业生态

内生循环产业生态:

一二三产融合的茶庄园、产业小镇、茶文旅、茶地产、茶山仓、料头、茶农、初制所、茶山博物馆、品种园、茶客栈、精制厂、品种园……

专业分工极大提升了产业效率。专业分工有二:一是建立在比较优势基础上的全球化产业分工,另一个是以内生自主发展驱动的在地化产业分工。

生产需要原材料与消费市场,以及资本、劳动力、技术、土地等生产要素自由流动,有了要素交易市场,资本家才能方便地高效组织生产要素,进行生产,然后在产品市场里卖掉,收回成本,赚取利润,进行扩大再生产。产业资本与金融资本要做大,需要更多的原材料基地与更大的产品倾销市场,以及生产要素全球自由流动与投资的机会。而专业分工有助于提升资本在全球配置资源的效率,世界各地区根据比较优势发展自己的优势产业,从而纳入全球产业分工体系,享受全球化带来的红利。

全球化的程度其实是受交通运输与通信手段的制约。

物流与通信成本高,会导致资本家就近采购原材料,利用周边地区的生产要素进行生产,产品就近销售。这就是在地化的专业分工。其最大的好处是,完整产业链与内生的产业生态(即内循环)留在当地。也就是当地是自主发展的,能掌握自己的命运。

但随着物流成本的降低,通信效率提升,各地分散的原材料基地、产品市场与要素市场可以低成本高效连接在一起,这时资本家就没必要在地化就近组织原材料、生产要素,与就近销售。而可以让原料来自非洲,技术研发在美国,核心零配件在日本生产,再利用中国廉价劳动力进行生产与组装,最后以国际大品牌的名义卖到欧美市场。这样一来,原材料、生产、销售与投资都实现了全球化,一条完整的产业链被分解到各地。每一个地方都很难有完整的产业链,在地化内循环被全球化外循环取代,本地不能掌握自己的产业命运,由自主发展变成全球资本的附庸。资本通过全球化,成为跨国资本,国家丧失了留下完整产业链的能力,跨国资本取代民族国家统治世界。

在地化,资本有祖国,民族资本家是爱国人士;全球化,资本都是世界主义者,没有祖国,他们想到火星建立自己的国……

为什么临沧茶收不了税?是因为茶农享受了在地化的红利,而政府没有享受到。所以,我们要用在地化内循环重构临沧茶产业!

内部结构单一,导致分工不足,只能基于当地资源禀赋寻找比较优势,靠比较优势融入外部的全球化产业链。而内部结构复杂,会产生复杂的内部分工,内部复杂分工形成内循环。

群体种茶园,有复杂的多元结构,在消费升级下会推动最上游的茶山结构升级,产生内部复杂的分工,形成“群体种茶园+茶山整体自然人文价值塑造+茶山周边产品开发”之茶山完整产业链与名山茶产业生态。古茶村落、茶庄园与产业小镇,就是茶山产业链在地化内循环的最大抓手。无性系良种茶园结构单一,加上现代工业、城市化思维破坏古村落文化与当地的自然人文,很难在茶山产生内部分工复杂的内循环,往往只能以原料基地的形式,参与全国乃至全球的茶产业链外部大循环……

我写系列文章,深入解读群体种茶茶园与山头茶的整体价值,是想对中国茶产业进行全面反思,片面极端的工业化与城市化其实是很短视的。我们需要突破工业文明与全球化的局限,用生态文明与在地化来重新审视茶产业未来的升级之路!

最后谈一下,茶山合作社的组织形式与招商引资。

农业合作社,分综合合作社与专业合作社。中国推行的是专业合作社。乡村振兴,要打造村集体经济,强调的是“山水林田湖草”整体开发带来的空间价值,当地的优势产品,分开来卖,不如整体打包来卖,以体现集体经济与空间价值挖掘的优势。这样一来,推行多年,以分开卖为主的专业合作社,就存在很大问题。

产业结构单一,以参与全球化外循环为主,宜搞专业合作社,比如茶农专业合作社、咖农专业合作社、胶农专业合作社。

产业结构多元,能产生复杂的内部交易,宜搞综合性合作社。综合服务提升村落或山头整体价值,有了村落或山头的整体价值赋能,综合合作社下的各种农产品,都能溢价销售。

茶叶原产地招商引资失效的问题:招来大资本、大项目,并没有产生设想中的产业链生态带头作用。缺内循环,两头在外的(原材料与市场)龙头茶企,更多的是参与外循环。外商投资,大都以搞资源为主,或者以外循环为主,产生不了在地化的内生循环经济。资金、劳动力、自然资源、人才等生产要素,被外部大循环之抽水机抽走,导致当地发展失血,沦为廉价的原料基地,政府也收不了税。

改进办法,先自建内循环,再招商引资,或者让龙头茶企建内循环。更主要的是,发动各种社会力量共建内循环。

共建内循环的参与者:茶农、料头,茶农合作社,龙头茶企,中小微茶企,茶商,政府,平台(工业园区、产业小镇)等。只有参与者众,产生复杂的分工,形成利益生态化链条,才能形成在地化内循环产业生态。

文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品

3月25日,京东物流在“中国普洱茶第一县”的云南西双版纳勐海县展开春茶产地推介会,通过与当地龙头茶企签约、京东直播茶叶产地落户、京东物流一体化春茶解决方案宣讲等方式,从物流运输、品牌打造、商流金融扶持等多方面发力,助力勐海乡村振兴,让好茶出山不再难。

老班章村坐落于勐海县布朗山布朗族乡,村里现存5800多亩古茶园。今年年初,老班章村与京东物流签订了相关合作协议,他们的茶叶也通过京东物流到达了千家万户。老班章村山多路峭,这里出山的道路弯急路险,是名副其实的是“山路十八弯”。为了全力保障茶农、茶商抢占市场,京东物流从前端揽收、传站、分拣、转运,到出港都做了全线联动。

勐海县是中国普洱茶的重要产地之一,有着众多茗茶名山。据统计,勐海县茶叶种植面积近87万亩,可采摘面积73万亩,茶叶是当地农村经济的支柱性产业。

在茶叶运输上,许多勐海茶农们都遇到过老班章村同样的问题。茶叶质地较脆、易碎怕压、易潮、易串味等特点加之勐海地理位置较偏僻,都增加了快递运输的难度。同时茶叶的线下销售渠道有限,销售方式太过单一,导致茶叶的滞销的同时还带来了仓储、资金周转等一系列压力。

针对以上痛点,京东物流通过产地直建经济仓,打造产地产业带一体化供应链体系,联动京东商城拓展营销渠道、打造落户首个京东直播茶叶原产地直播基地等一揽子解决方案,为勐海茶产业带来新发展。

除了商流和物流上的帮助扶持,京东物流还联动京东科技,给予当地茶农和企业的提供了一系列金融政策,有效的解决当地农户和企业的资金流转问题,大大提升了当地茶叶的流通效益,促进当地乡村振兴快速发展。

接下来京东物流将继续在云南临沧、普洱等茶产地进行春茶产地推介会,为云南茶叶提供更广销售渠道和更优的物流方案,助力乡村振兴。

在一系列“组合拳”的推动下,自3月以来,今年云南春茶销量增速上升为全国第一,环比增长达89%。最受消费者喜爱的茶类是花草茶、普洱茶、红茶。同时,茉莉花茶的销量增速较快,环比增长达155%,白茶、红茶、养生茶、普洱茶、花草茶的销量环比增长也分别达134%、116%、109%、96%、93%。

注:内容来源春城晚报-开屏新闻,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除