从17世纪中叶到19世纪,武夷茶(Bohea)一直是全球市场上最成功的商品之一。从产地闽北山区至海外的主要消费市场英国,随着武夷茶的跨洋流动,其对应的商品知识也在产地、通商口岸和消费地之间流通,并随之造成了武夷茶在不同时空中的意涵转变。武夷茶之所以能在早期的国际贸易中取得成功,既在很大程度上得利于其廉价耐泡的“物性”,同时也得利于在其价值链生成的各个阶段,不同的中间人对知识的选择、筛选和编辑,以及这些知识流通与消费者的需求之间互动调适的结果。

引言:跨国商品贸易中的价值链

追溯武夷茶从闽北山区向海外的传播路径,从茶树上采摘下的嫩叶到最终抵达英国人的餐桌,中间经过了无数双手:武夷茶的茶农、制茶工人、茶栈和茶行的验货人、十三行的行商、东印度公司的大班、码头装卸工人、英国的批发商和零售商等。随着茶叶横渡印度洋和大西洋的流通,中国与茶叶相关的知识也随之传播到西方国家。正如阿帕杜莱所指出的,商品的长距离跨文化流动是由相互关联的、小规模的、同质的、低技术的地点之间的商品流动组成的。虽然不同人群对此类商品的知识总是可能不均衡,且随着地点之间距离的增加,人们对特定商品的不同了解(或“无知”)造成了必须商谈的张力。这类知识可以分为两类:一是关于商品生产的知识(技术、社会、美学等),一是关于商品流通中的如何“正确”消费的知识。这两类知识之间的差距随着生产者和消费者之间的空间、时间和社会距离的增加而差异更大。因此,知识、信息和无知不只是从商品生产和消费的两极来界定的,它们也展现了在流通和交换的实际过程中的特征[1](P41-42)。同时,武夷茶作为一种在早期世界贸易体系中广受欢迎的商品,其价值的实现涉及商品在跨印度洋和大西洋的不同地理区间的交通运输,因此,本文借鉴了价值链这一概念,追溯了商品贸易中涉及的三个阶段,即商品的原材料、生产与组装和流通[2](P456)。具体而言,本文聚焦于武夷茶在长途贸易中需要经历的三个阶段:首先是在武夷茶的产地福建闽北山区;其次,茶叶经由水路、陆路运输以后到达沿海的通商口岸,在这里经过装箱由各国东印度公司——尤其是早期的荷兰东印度公司以及18世纪以后崛起的英国东印度公司与中国行商之间的磋商对茶叶进口有重要影响;最后,本文讨论了海外市场,尤其是英国人对武夷茶的消费。研究表明,尽管武夷茶具有多种特征,但它特殊的“物性”是促使其在跨文化流通中成为一种成功商品的关键因素。

产地:武夷茶的起源与外国买家对茶商业知识的搜集

在18—19世纪的东印度公司的贸易清单中,武夷茶对应的英文名为Bohea,但这一名称在不同的国家和地区却有着不同的含义。比如,在印度及其周边产区,Bohea指的是等级最次的粗老叶。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国,很多英国人至今也并不知道“Bohea”到底指的是什么。而在中国,“Bohea”意为“武夷”。由于当时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶,因此一般翻译为武夷红茶。但现在的武夷山同时生产两种不同的茶类:岩茶(乌龙茶)和正山小种(红茶)。因此,对于Bohea究竟是乌龙茶还是红茶是存在争议的[3]。红茶并非中国人的饮茶传统,国内生产的红茶一般都是出口外销。关于中国最早的红茶正山小种的起源一直缺乏文字记载,在武夷山当地依然流传着关于正山小种起源的传说:约在明末时期时值采茶季节,一支北方军队路过星村桐木村,见天色已晚,路边有一座茶行,士兵们直接睡在了茶行中的茶青上。当时茶行老板和雇工都逃到附近山中躲藏,待军队离开后,茶青发红,老板心急如焚,把茶叶揉搓后,用当地盛产的马尾松柴块烘干,烘干的茶叶呈乌黑油润状,并带有一股松烟味。因本地人一直不习惯喝这种做坏的茶,老板只好将茶叶挑到星村茶市贱卖。没想到荷兰商人收购去了以后,对这种带有烟熏味的茶叶味道特别喜欢,还愿意出2~3倍的价钱第二年订购这种茶。从此,当地人就专门生产这种红茶专供外销[4]。

在当地广为流传的正山小种的起源故事很可能是杜撰出以“证明”红茶与英国之间的历史联系。黄华青的研究表明,桐木关当地加工正山小种的“青楼”是在集体制时期才形成的[5]。但它反映了当时中国人对茶的判断标准以及中国人想象的英国对红茶的狂热。当地人将正山小种在国际市场上的成功归功于一系列“意外”。当代史学家将明末出口的武夷茶明确归为红茶的一类:“明末崇祯十三年(1640),红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英国。”[6]在这个传奇故事中,中外市场对这种茶的质量有不同的看法。正山小种(红茶)的价值实现得益于长距离贸易中的消费者对商品知识的“无知”和“误解”。外国人对茶叶这一中国特产商品的知识的缺乏使得中国本地的茶农和负责出口的行商在中间赚取了高额差价。经过中间人的间接反馈,武夷山当地的文人以“西方主义”式的想象描述了英国人对武夷红茶的“符号消费”:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”[7](P590)

在国际茶叶贸易中,Bohea和Lapsang Souchong的交叉性或替代性使用,以及Bohea这一名称反映了武夷茶的原产地与出口港口城市(厦门)之间的联系。“Bohea”为“武夷”的闽南语发音,而武夷山在闽北,位于福建省与江西省的交界处,但这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反映了历史上闽南人曾大量涌入武夷山区贩茶的情况。此外,1684年,清政府解除对海上贸易的限制,厦门成为对外开放的五大通商口岸之一。大量武夷茶通过厦门港流入世界市场。因此,外商以闽南话将武夷茶叫做Bohea也就不足为奇了。

在任何商品的流通过程中,有两个因素对中间采购商和消费者都至关重要,即价格和质量。外商总是抱怨广州行商提供的茶叶质量差而价格高。为了突破清政府对内陆产茶区的封锁和行商对茶叶供应的垄断,东印度公司雇佣一些具有非凡胆识的冒险家和植物猎人深入中国内陆产区,企图和产地直接建立贸易联系,其中包括著名的茶叶大盗罗伯特·福琼[8]和塞缪尔·鲍尔[9]。他们都曾不顾清政府的禁令到达过武夷山并进行了专业的商业考察。有许多原因值得他们深入茶产区冒险:首先,外商需要尽可能多地搜集有关茶叶的专业知识,能够在与行商的谈判中获得一些主动权,而不是完全依赖中间人进行交易。其次,一些洋行希望与当地茶叶供应商(茶栈)或茶农建立直接的业务联系,从而避免利润流失到通商口岸的代理机构。最后一个也是最具挑战性的原因是,东印度公司企图将茶树移植到英国殖民地——气候条件与中国茶产区类似,在地理位置上与中国西南边疆接壤的印度。罗伯特·福琼对西方世界最重要的贡献之一就是在武夷山发现了红茶和绿茶原来来自同样的茶树,只是加工方法不同而已[8]。实际上,早在福琼考察武夷山之前,1836年就有一位法国旅行家到过武夷山,他也发现绿茶和红茶是产自同一种植物,二者只是通过叶子干燥的时间长短来区分。同时他还提到,炒茶的方法是一种国家机密。作为一个好奇的外国来访者,他记录了红茶加工的方法,包括在最后一步加入硫酸钙和靛蓝以加深颜色(靛蓝用于增色,而硫酸钙用于固色)[10](P102)。尽管这位法国冒险家将其记录为一种常规操作,但茶叶贸易链中的掺假行为显然从源头就已经开始了,随后在武夷茶的整个生产和销售的不同环节都有类似情况。

通商口岸:武夷茶的掺假与西方商人的应对策略

1757年到1842年,由于清政府实行海禁政策,广州是唯一一个保留开放的对外贸易港口,这一时期也被称为一口通商时期。这一时期,外国东印度公司的大班与中国垄断制度下的行商成为中西茶叶贸易中的两个关键性角色。

虽然购买茶叶、丝绸和瓷器等具有异国情调的奢侈品相当有利可图,但这种商业活动同时也是一种高度依赖专业知识的商业投资冒险。一方面,自18世纪以来,国外的茶叶采购商在与行商的反复交涉和经验积累上,逐渐学会了如何辨别不同茶叶品类、如何检验茶叶品质。另一方面,对西方消费者而言,茶完全是一种陌生商品,在本国市场销售茶叶不仅是直接向零售商和家庭主妇销售一种终端产品,还涉及教购买者备茶和饮茶的一系列知识。作为中间人,洋行的大班不仅负责从中国采购茶叶,还起到了传播专业知识的作用。洋行买家不得不向行商和茶行学习茶叶生产涉及的各个流程,以培养自己评估茶叶质量的能力,并仔细判断和选择哪些专业知识是必须局限在内部圈子中,哪些信息可以传播到货船之外(例如,某些涉及常规性掺假的拼配和打包的做法必须在公司内部保密)。这种学习并非单方面对知识的被动吸收,大班们也参与到了生产对(东印度)公司有利的茶叶相关知识的过程中。这部分知识是他们经过筛选后需要传递给终端消费者——通常是英国的家庭主妇。大班作为公司在每次航行中的代表,负责执行双方协议的条款,并由公司董事对运输货物细节的变化负责。一口通商体制对外商不利,但对可以直接获取茶产区信息的中国行商有利[11](P41)。通商口岸的外国买家既不了解中国市场也不了解这些茶叶的供应商(茶行),对茶产区只有道听途说的非常模糊的概念[12]。这使得东印度公司在讨价还价方面几乎没有任何回旋余地。负责与中国行商打交道的大班,在处理一些非常情况时,必须表现出外交技巧,不仅要有勇气抵制苛刻的要求,还要有在有求于对方的前提下进行交易的能力[13]。因此,大班必须要掌握相关知识和对茶叶质量进行仔细评估,以便在令人眼花缭乱的各种茶叶中决定哪一种更有利可图,更值得购买。

1842年《中英南京条约》签订后,厦门、福州、宁波、上海等地也被开辟为通商口岸。每年春天,无数满载茶叶的船只从武夷山出发通过内陆河道网络到达港口城市。随着西方国家对武夷茶的需求增加,一些外国公司不再满足于从中国中间商那里购买茶叶,开始向茶叶产区派遣商业间谍。受东印度公司雇佣的罗伯特·福琼无疑是一个成功的案例。除了向英属印度运送茶苗,他还带着合同制的几位中国茶工来到印度[8]。他敏锐地意识到,要把中国茶树移植到英国的殖民地,除了茶树苗以外,茶叶的栽培和加工知识也是确保成功的前提。因此,他的任务不仅仅是搜集植物,还包括搜寻、雇佣和运送那些带着专业知识的人横渡印度洋。

福州在1853年成为中西茶叶贸易中的一个重要通商口岸以后,一些外国公司,如旗昌洋行,开始派中国员工到武夷山直接从种植者那里采购。这种“内陆”系统很快成为大公司的标准程序。在内地产区直接购买的茶叶可以在“市场茶”上市前几周以较低的价格装船[11]。外国公司青睐武夷茶的关键原因当然是它的低价。1780年的数据表明,Bohea是当年荷兰东印度公司从中国购买的所有茶类中价格最低的。1780年,交易量占总交易量64.27%的Bohea价格仅为每磅0.36~0.5盾,而交易量仅0.12%的珠茶价格高达每磅2.16~2.23盾。从1757年到1783年,与从中国进口的其他8种茶相比,每年只有武夷茶的订单是没有限额的,只是简单地描述为“越多越好”,而其他茶每年都有一个推荐预购量[14]。英国东印度公司1793年的合同还显示,与每担27两白银的工夫,每担25两白银的屯绿、和每担57两白银的熙春茶价格相比,武夷茶的价格仅为每担13.5两白银[1](P198)。来自西方世界的两大进出口公司的这些数据表明,吸引西方茶叶买家的主要是武夷茶的低廉价格和可观的利润空间,而不是其质量。乔治·西格蒙德在其广为流传的茶叶普及书中将武夷茶划分为低等级的茶,也进一步证实了这种经济合理性[15]。

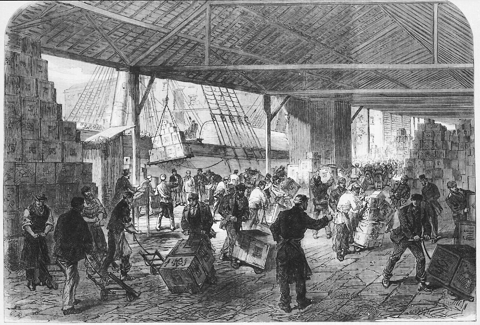

中国与西方的茶叶买卖通常包括5个程序:谈判合同、签订合同、检验茶叶样品、包装茶叶、茶叶装箱和搬运上公司的船[14](P79)。合同程序是基于大班和行商之间的相互信任和长期合作(尽管来回谈判可能持续数月),并且在合同中明确描述了交易条件。掺假行为通常发生在茶叶包装和装箱时。此外,船只的装载顺序也表明了武夷茶是作为廉价茶叶运输的,有时甚至用作压舱货[13](P364)。英国东印度公司的每艘船都装载了一定数量的武夷茶作为压舱货,这些压舱货甚至只是为了保护更好的茶以“填补”空间。荷兰东印度公司的船也采用了类似的装载顺序:价值较高的瓷器被装在底部,其次是最便宜的武夷茶,用于填充装瓷器的箱子的空隙以保护瓷器。大多数时候,茶叶在港口装船时就已经被压碎,因为装运工人毫不关心,因此这些茶很难达到合同规定的质量。1764年11月3日的一份大班每日记录记载的装船过程显示,茶叶装箱的任务委托给了茶叶供应商雇用的中国“苦力”。装箱时,工人粗暴地用脚践踏茶叶,将茶叶塞进箱子里。“那些在码头装箱的负责人每天都在不断惊叫:‘不要把茶叶压碎了,要竖直地放!’”可能有100个已经装了一半的箱子被扔回到了尚未打包的茶堆上,因为这些茶已经被碎成渣了。”[14](P168)

西方的茶叶买家经常面临中国商人的掺假。西格蒙德指出,武夷茶的假货很多:有两种武夷茶都是从中国运来的,一种是来自福建的武夷茶,一种是在广州当地生产的劣质茶,因此被称为“广州武夷”。是一种将没通过验收的工夫和一种名为“Woping”的劣质茶混合在一起[15]。一份1830年的资料显示,该公司三分之一的武夷茶实际上产自粤北的Woping[16](P37)。这种商业欺诈在中西贸易早期更为频繁,当时西方负责采购茶叶的大班对中国茶知之甚少。然而,当西方买家逐渐掌握了判断茶叶质量的专业知识,就开始以错误打包、人工染色或没达到合约的质量标准为由,将大量茶叶退还给中国商人,并要求更换。在1783年,就有不少于1402箱的茶叶(其中包括很多武夷茶),以1781年的货物的形式退回[13](P88)。

海外市场:包装武夷茶成为一种成功的商品

虽然武夷茶的进口价格是东印度公司进口的所有茶类中最低的,但海外的消费者对茶叶却一无所知。潜在的消费者对茶叶的生产、品鉴和挑选的知识高度依赖于茶叶公司的广告和零售商的解释。这些中介机构不仅销售产品,还筛选、编辑并有选择地与客户分享已获知的茶叶知识。人们也期待他们有足够的专业知识来指导家庭消费者如何正确地选择茶和泡茶。

18世纪早期,武夷茶与松萝、大珠茶为英国主要向中国进口的三大茶类。与其他茶类相比,武夷茶有两个明显的优势:更能容忍长途航海(经过一年的航海,绿茶的新鲜口感几乎消失殆尽),并且在备茶待客时被认为具有更多操作空间。绿茶只能用沸水冲泡一次,但武夷茶相对粗老的叶子可以承受重新加热甚至反复地煮[12]。对于普通的消费者,包括新兴的工人阶级,武夷茶更经煮耐泡,而且价格要比绿茶便宜得多,这些优势自然也带来了商业上的成功。此外,18世纪英国在加勒比群岛的殖民扩张直接导致了糖供应量的增加,也极大地刺激了红茶的消费。对于英国民众来说,“一杯好茶”需要两种必不可少的物质:茶叶和蔗糖。这两种商品都依赖于海外种植园的发展和全球贸易的兴起。正如明茨富有洞察力地指出的那样,英国人对糖和茶的依赖并不是“自然”口味偏好的结果,而是茶和糖的全球贸易为帝国带来的巨大财富所驱动[17]。

“Bohea”一词于1696年首次出现在西语世界中,约翰·奥文顿在1689年出版的《苏拉特航行》中,描述了三种茶:瓜片、松萝和Bohea[18]。前两种都是绿茶,只有Bohea是“红”茶。1755年,塞缪尔·约翰逊在他编撰的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶,比绿茶有更深的颜色和更涩的口味。”[19]1838年,查尔斯布鲁斯在《红茶生产报告》中虽然没有提到“Bohea”一词,但首次描述了红茶的制作方法,证明这种茶产品在当时最受英国人欢迎[20]。

到19世纪中叶,来自中国的茶叶变得比以往更加便宜实惠,产生的结果是茶叶消费从英国的上流阶级蔓延到千家万户。为了满足对中国茶还缺乏基本知识的普通英国消费者日益增长的需求,市场上出现了一些大众出版物和指南。西格蒙德的《茶:它的功效、药用和道德》以对进口的主要茶叶商品的详细描述的形式提供了辨别和认识茶叶的实用知识。该书成为19世纪在英国广为流行的茶叶消费指南。由于武夷红茶是当时销售最广的茶,因此西格蒙德用了比任何其他茶都更多的篇幅去描述Bohea。在承认中国人是茶叶行家的同时,他指出Bohea在其原产国(中国)并未被广泛消费,即使是最卑微的阶层也不会购买[16]。这种特别说明与武夷红茶/正山小种的起源故事是一致的。当武夷红茶刚出现在伦敦的市场上时,由于其稀缺性和更浓郁的味道使其受到消费者的欢迎,并使其能够以高价出售。但此后由于东印度公司的大茶商利用较小的零售商及其客户相对缺乏经验,开始销售从其他地区收购而来的假冒伪劣武夷红茶,尤其是广东Woping产的Bohea大量进入市场,从而导致武夷茶的声誉逐渐衰落。在18世纪,随着时间的推移,Bohea逐渐作为一种红茶的特殊发酵方法固定下来,并传播到整个中国。在名称使用上,Bohea逐渐与红茶同义,乃至代指所有华茶。在17世纪90年代,茶商只在广告中将他们最好的产品描述为“极品特级茶”,但没有给出任何具体的茶名。然而到了18世纪的头10年,东印度公司的销售开始标明不同的“优质松萝茶”和“武夷茶”,并且对“绿茶”和“武夷茶”进行了区分。到1712年,销售记录将茶叶分为5类:武夷红茶、白毫、瓜片、工夫和松萝。这些对来自不同产地和不同加工方式的茶的区分,以及越来越复杂的口味、香气和外观的描述,反映了茶市场的日益复杂细分和消费者对茶的种类以及品鉴方式的专业知识的增加[12](P78)。这些知识在英国东印度公司和零售商手里层层筛选过滤。尽管他们通过分发说明书和发布广告来引导当地消费者,但这种“知识共享”显然是必须有所保留的:茶商只愿意分享对他们的业务有益的知识,而不是公司内部的定级、拼配和包装的商业秘密,因为他们必须要比消费者更为博学和更具技巧性。

在Bohea跨洋贸易的价值链上,从源头中国武夷山到终端的西方消费者的茶杯,掺假和造假在各个阶段都有发生。中国的茶工、茶栈和行商,负责进口的荷兰和英国东印度公司为了自己的利益,要么将其他杂质混进茶叶中,要么以其他方式欺骗下游的中间商。荷兰的国内进货商抱怨在拍卖会上,经过东印度公司粗包装的茶叶混入了大量尘土,但与此同时,这些批发商又把这些掺假的茶卖给零售商获利,零售商可能会在出售前进一步掺假再卖给终端消费者。

结论:跨国商品的价值链的生成

本文追溯17世纪以来武夷茶从中国原产地到海外主要市场的流通路径,认为武夷茶之所以能够在早期国际贸易中成为一种成功的商品并非由于其声称的质量和口感,而更主要是来自它有利可图的物质性:武夷茶的叶子比其他茶叶采摘得更粗老,更能经受反复冲泡甚至可以煮,对于英国的工人阶级来说,它比任何其他茶都便宜得多,正是这些工人阶层逐渐成长为英国茶叶的主要消费者。作为一种真正的跨文化、跨语言和跨区域的商品,武夷茶不仅仅是一种来自中国的饮料。它是一种与中国风潮、贵族品位以及东方生活方式的物质体现紧密相关的产品。武夷茶的商品价值是通过各种代理与茶叶本身之间复杂的“纠缠”和“依赖”关系,通过社会构建而实现的。

武夷茶的本真性源于人与物之间的关联和依赖,而不是源于人类赋予的“事物的秩序”[21](P19-36)。正如阿帕杜莱所强调的那样,生产奢侈品所需的知识是无法标准化的,因为这些知识涉及到更主观和更具争议性的品位、判断和个人经验标准[1](P42)。武夷茶的价值链中涉及的中间人数量越多,对知识的解释的弹性就越大,获利机会也就越大。因此,不同层次的中间人通过收集、选择、编辑和传播茶叶的相关知识,在建构这种来自遥远国度的、异域情调的商品的价值方面都不同程度地发挥了作用。由于武夷茶的产地和消费地在地理和语言上的隔离,筛选和传播有关知识至关重要。最终出现在西方国家商业海报上的信息都是经过精心设计和编辑后呈现的。武夷茶的流行显然远非一场意外事故——中国产地对正山小种起源的解释,而是一系列精心构思的促销策略的结果,该策略特别强调了武夷茶廉价和耐泡的优势。武夷茶在海外的商业“包装”成功是在中国供货商和海外进口商之间、质量和价格之间、新兴工薪阶层消费者对资产阶级生活方式的向往、普通家庭的购买能力与零售商的精准定价之间的博弈平衡的结果。在武夷茶的整个价值链生成涉及的诸多因素中,口味似乎一直是最不重要的因素。(作者:肖坤冰)

文章来源:万里茶道研究院,原文刊于《贵州民族研究》2022年第5期,注释从略,详见原刊。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

摘 要:

从17世纪中叶到19世纪,武夷茶(Bohea)一直是全球市场上最成功的商品之一。从产地闽北山区至海外的主要消费市场英国,随着武夷茶的跨洋流动,其对应的商品知识也在产地、通商口岸和消费地之间流通,并随之造成了武夷茶在不同时空中的意涵转变。武夷茶之所以能在早期的国际贸易中取得成功,既在很大程度上得利于其廉价耐泡的“物性”,同时也得利于在其价值链生成的各个阶段,不同的中间人对知识的选择、筛选和编辑,以及这些知识流通与消费者的需求之间互动调适的结果。

引言:跨国商品贸易中的价值链

追溯武夷茶从闽北山区向海外的传播路径,从茶树上采摘下的嫩叶到最终抵达英国人的餐桌,中间经过了无数双手:武夷茶的茶农、制茶工人、茶栈和茶行的验货人、十三行的行商、东印度公司的大班、码头装卸工人、英国的批发商和零售商等。随着茶叶横渡印度洋和大西洋的流通,中国与茶叶相关的知识也随之传播到西方国家。正如阿帕杜莱所指出的,商品的长距离跨文化流动是由相互关联的、小规模的、同质的、低技术的地点之间的商品流动组成的。虽然不同人群对此类商品的知识总是可能不均衡,且随着地点之间距离的增加,人们对特定商品的不同了解(或“无知”)造成了必须商谈的张力。这类知识可以分为两类:一是关于商品生产的知识(技术、社会、美学等),一是关于商品流通中的如何“正确”消费的知识。这两类知识之间的差距随着生产者和消费者之间的空间、时间和社会距离的增加而差异更大。因此,知识、信息和无知不只是从商品生产和消费的两极来界定的,它们也展现了在流通和交换的实际过程中的特征[1](P41-42)。同时,武夷茶作为一种在早期世界贸易体系中广受欢迎的商品,其价值的实现涉及商品在跨印度洋和大西洋的不同地理区间的交通运输,因此,本文借鉴了价值链这一概念,追溯了商品贸易中涉及的三个阶段,即商品的原材料、生产与组装和流通[2](P456)。具体而言,本文聚焦于武夷茶在长途贸易中需要经历的三个阶段:首先是在武夷茶的产地福建闽北山区;其次,茶叶经由水路、陆路运输以后到达沿海的通商口岸,在这里经过装箱由各国东印度公司——尤其是早期的荷兰东印度公司以及18世纪以后崛起的英国东印度公司与中国行商之间的磋商对茶叶进口有重要影响;最后,本文讨论了海外市场,尤其是英国人对武夷茶的消费。研究表明,尽管武夷茶具有多种特征,但它特殊的“物性”是促使其在跨文化流通中成为一种成功商品的关键因素。

产地:武夷茶的起源与外国买家对茶商业知识的搜集

在18—19世纪的东印度公司的贸易清单中,武夷茶对应的英文名为Bohea,但这一名称在不同的国家和地区却有着不同的含义。比如,在印度及其周边产区,Bohea指的是等级最次的粗老叶。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国,很多英国人至今也并不知道“Bohea”到底指的是什么。而在中国,“Bohea”意为“武夷”。由于当时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶,因此一般翻译为武夷红茶。但现在的武夷山同时生产两种不同的茶类:岩茶(乌龙茶)和正山小种(红茶)。因此,对于Bohea究竟是乌龙茶还是红茶是存在争议的[3]。红茶并非中国人的饮茶传统,国内生产的红茶一般都是出口外销。关于中国最早的红茶正山小种的起源一直缺乏文字记载,在武夷山当地依然流传着关于正山小种起源的传说:约在明末时期时值采茶季节,一支北方军队路过星村桐木村,见天色已晚,路边有一座茶行,士兵们直接睡在了茶行中的茶青上。当时茶行老板和雇工都逃到附近山中躲藏,待军队离开后,茶青发红,老板心急如焚,把茶叶揉搓后,用当地盛产的马尾松柴块烘干,烘干的茶叶呈乌黑油润状,并带有一股松烟味。因本地人一直不习惯喝这种做坏的茶,老板只好将茶叶挑到星村茶市贱卖。没想到荷兰商人收购去了以后,对这种带有烟熏味的茶叶味道特别喜欢,还愿意出2~3 倍的价钱第二年订购这种茶。从此,当地人就专门生产这种红茶专供外销[4]。

在当地广为流传的正山小种的起源故事很可能是杜撰出以“证明”红茶与英国之间的历史联系。黄华青的研究表明,桐木关当地加工正山小种的“青楼”是在集体制时期才形成的[5]。但它反映了当时中国人对茶的判断标准以及中国人想象的英国对红茶的狂热。当地人将正山小种在国际市场上的成功归功于一系列“意外”。当代史学家将明末出口的武夷茶明确归为红茶的一类:“明末崇祯十三年 (1640),红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英国。”[6]在这个传奇故事中,中外市场对这种茶的质量有不同的看法。正山小种(红茶)的价值实现得益于长距离贸易中的消费者对商品知识的“无知”和“误解”。外国人对茶叶这一中国特产商品的知识的缺乏使得中国本地的茶农和负责出口的行商在中间赚取了高额差价。经过中间人的间接反馈,武夷山当地的文人以“西方主义”式的想象描述了英国人对武夷红茶的“符号消费”:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”[7](P590)

在国际茶叶贸易中, Bohea和Lapsang Souchong 的交叉性或替代性使用,以及Bohea这一名称反映了武夷茶的原产地与出口港口城市(厦门)之间的联系。“Bohea”为“武夷”的闽南语发音,而武夷山在闽北,位于福建省与江西省的交界处,但这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反映了历史上闽南人曾大量涌入武夷山区贩茶的情况。此外,1684年,清政府解除对海上贸易的限制,厦门成为对外开放的五大通商口岸之一。大量武夷茶通过厦门港流入世界市场。因此,外商以闽南话将武夷茶叫做Bohea也就不足为奇了。

在任何商品的流通过程中,有两个因素对中间采购商和消费者都至关重要,即价格和质量。外商总是抱怨广州行商提供的茶叶质量差而价格高。为了突破清政府对内陆产茶区的封锁和行商对茶叶供应的垄断,东印度公司雇佣一些具有非凡胆识的冒险家和植物猎人深入中国内陆产区,企图和产地直接建立贸易联系,其中包括著名的茶叶大盗罗伯特·福琼[8]和塞缪尔·鲍尔[9]。他们都曾不顾清政府的禁令到达过武夷山并进行了专业的商业考察。有许多原因值得他们深入茶产区冒险:首先,外商需要尽可能多地搜集有关茶叶的专业知识,能够在与行商的谈判中获得一些主动权,而不是完全依赖中间人进行交易。其次,一些洋行希望与当地茶叶供应商(茶栈)或茶农建立直接的业务联系,从而避免利润流失到通商口岸的代理机构。最后一个也是最具挑战性的原因是,东印度公司企图将茶树移植到英国殖民地——气候条件与中国茶产区类似,在地理位置上与中国西南边疆接壤的印度。罗伯特·福琼对西方世界最重要的贡献之一就是在武夷山发现了红茶和绿茶原来来自同样的茶树,只是加工方法不同而已[8]。实际上,早在福琼考察武夷山之前,1836 年就有一位法国旅行家到过武夷山,他也发现绿茶和红茶是产自同一种植物,二者只是通过叶子干燥的时间长短来区分。同时他还提到,炒茶的方法是一种国家机密。作为一个好奇的外国来访者,他记录了红茶加工的方法,包括在最后一步加入硫酸钙和靛蓝以加深颜色(靛蓝用于增色,而硫酸钙用于固色) [10](P102)。尽管这位法国冒险家将其记录为一种常规操作,但茶叶贸易链中的掺假行为显然从源头就已经开始了,随后在武夷茶的整个生产和销售的不同环节都有类似情况。

通商口岸:武夷茶的掺假与西方商人的应对策略

1757 年到1842年,由于清政府实行海禁政策,广州是唯一一个保留开放的对外贸易港口,这一时期也被称为一口通商时期。这一时期,外国东印度公司的大班与中国垄断制度下的行商成为中西茶叶贸易中的两个关键性角色。

虽然购买茶叶、丝绸和瓷器等具有异国情调的奢侈品相当有利可图,但这种商业活动同时也是一种高度依赖专业知识的商业投资冒险。一方面,自18世纪以来,国外的茶叶采购商在与行商的反复交涉和经验积累上,逐渐学会了如何辨别不同茶叶品类、如何检验茶叶品质。另一方面,对西方消费者而言,茶完全是一种陌生商品,在本国市场销售茶叶不仅是直接向零售商和家庭主妇销售一种终端产品,还涉及教购买者备茶和饮茶的一系列知识。作为中间人,洋行的大班不仅负责从中国采购茶叶,还起到了传播专业知识的作用。洋行买家不得不向行商和茶行学习茶叶生产涉及的各个流程,以培养自己评估茶叶质量的能力,并仔细判断和选择哪些专业知识是必须局限在内部圈子中,哪些信息可以传播到货船之外(例如,某些涉及常规性掺假的拼配和打包的做法必须在公司内部保密)。这种学习并非单方面对知识的被动吸收,大班们也参与到了生产对(东印度)公司有利的茶叶相关知识的过程中。这部分知识是他们经过筛选后需要传递给终端消费者——通常是英国的家庭主妇。大班作为公司在每次航行中的代表,负责执行双方协议的条款,并由公司董事对运输货物细节的变化负责。一口通商体制对外商不利,但对可以直接获取茶产区信息的中国行商有利[11](P41)。通商口岸的外国买家既不了解中国市场也不了解这些茶叶的供应商(茶行),对茶产区只有道听途说的非常模糊的概念[12]。这使得东印度公司在讨价还价方面几乎没有任何回旋余地。负责与中国行商打交道的大班,在处理一些非常情况时,必须表现出外交技巧,不仅要有勇气抵制苛刻的要求,还要有在有求于对方的前提下进行交易的能力[13]。因此,大班必须要掌握相关知识和对茶叶质量进行仔细评估,以便在令人眼花缭乱的各种茶叶中决定哪一种更有利可图,更值得购买。

1842 年 《中英南京条约》 签订后,厦门、福州、宁波、上海等地也被开辟为通商口岸。每年春天,无数满载茶叶的船只从武夷山出发通过内陆河道网络到达港口城市。随着西方国家对武夷茶的需求增加,一些外国公司不再满足于从中国中间商那里购买茶叶,开始向茶叶产区派遣商业间谍。受东印度公司雇佣的罗伯特·福琼无疑是一个成功的案例。除了向英属印度运送茶苗,他还带着合同制的几位中国茶工来到印度[8]。他敏锐地意识到,要把中国茶树移植到英国的殖民地,除了茶树苗以外,茶叶的栽培和加工知识也是确保成功的前提。因此,他的任务不仅仅是搜集植物,还包括搜寻、雇佣和运送那些带着专业知识的人横渡印度洋。

福州在1853年成为中西茶叶贸易中的一个重要通商口岸以后,一些外国公司,如旗昌洋行,开始派中国员工到武夷山直接从种植者那里采购。这种“内陆”系统很快成为大公司的标准程序。在内地产区直接购买的茶叶可以在“市场茶”上市前几周以较低的价格装船[11]。外国公司青睐武夷茶的关键原因当然是它的低价。1780年的数据表明,Bohea是当年荷兰东印度公司从中国购买的所有茶类中价格最低的。1780年,交易量占总交易量64.27%的Bohea价格仅为每磅0.36~0.5盾,而交易量仅0.12%的珠茶价格高达每磅2.16~2.23盾。从1757 年到1783年,与从中国进口的其他8种茶相比,每年只有武夷茶的订单是没有限额的,只是简单地描述为“越多越好”,而其他茶每年都有一个推荐预购量[14]。英国东印度公司1793年的合同还显示,与每担27两白银的工夫,每担25两白银的屯绿、和每担57两白银的熙春茶价格相比,武夷茶的价格仅为每担13.5两白银[1](P198)。来自西方世界的两大进出口公司的这些数据表明,吸引西方茶叶买家的主要是武夷茶的低廉价格和可观的利润空间,而不是其质量。乔治·西格蒙德在其广为流传的茶叶普及书中将武夷茶划分为低等级的茶,也进一步证实了这种经济合理性[15]。

中国与西方的茶叶买卖通常包括5个程序:谈判合同、签订合同、检验茶叶样品、包装茶叶、茶叶装箱和搬运上公司的船[14](P79)。合同程序是基于大班和行商之间的相互信任和长期合作(尽管来回谈判可能持续数月),并且在合同中明确描述了交易条件。掺假行为通常发生在茶叶包装和装箱时。此外,船只的装载顺序也表明了武夷茶是作为廉价茶叶运输的,有时甚至用作压舱货[13](P364)。英国东印度公司的每艘船都装载了一定数量的武夷茶作为压舱货,这些压舱货甚至只是为了保护更好的茶以“填补”空间。荷兰东印度公司的船也采用了类似的装载顺序:价值较高的瓷器被装在底部,其次是最便宜的武夷茶,用于填充装瓷器的箱子的空隙以保护瓷器。大多数时候,茶叶在港口装船时就已经被压碎,因为装运工人毫不关心,因此这些茶很难达到合同规定的质量。1764年11月3日的一份大班每日记录记载的装船过程显示,茶叶装箱的任务委托给了茶叶供应商雇用的中国“苦力”。装箱时,工人粗暴地用脚践踏茶叶,将茶叶塞进箱子里。“那些在码头装箱的负责人每天都在不断惊叫:‘不要把茶叶压碎了,要竖直地放!’”可能有100个已经装了一半的箱子被扔回到了尚未打包的茶堆上,因为这些茶已经被碎成渣了。”[14](P168)

西方的茶叶买家经常面临中国商人的掺假。西格蒙德指出,武夷茶的假货很多:有两种武夷茶都是从中国运来的,一种是来自福建的武夷茶,一种是在广州当地生产的劣质茶,因此被称为“广州武夷”。是一种将没通过验收的工夫和一种名为“Woping”的劣质茶混合在一起[15]。一份1830年的资料显示,该公司三分之一的武夷茶实际上产自粤北的Woping[16](P37)。这种商业欺诈在中西贸易早期更为频繁,当时西方负责采购茶叶的大班对中国茶知之甚少。然而,当西方买家逐渐掌握了判断茶叶质量的专业知识,就开始以错误打包、人工染色或没达到合约的质量标准为由,将大量茶叶退还给中国商人,并要求更换。在1783年,就有不少于1402箱的茶叶(其中包括很多武夷茶),以1781年的货物的形式退回[13](P88)。

海外市场:包装武夷茶成为一种成功的商品

虽然武夷茶的进口价格是东印度公司进口的所有茶类中最低的,但海外的消费者对茶叶却一无所知。潜在的消费者对茶叶的生产、品鉴和挑选的知识高度依赖于茶叶公司的广告和零售商的解释。这些中介机构不仅销售产品,还筛选、编辑并有选择地与客户分享已获知的茶叶知识。人们也期待他们有足够的专业知识来指导家庭消费者如何正确地选择茶和泡茶。

18 世纪早期,武夷茶与松萝、大珠茶为英国主要向中国进口的三大茶类。与其他茶类相比,武夷茶有两个明显的优势:更能容忍长途航海(经过一年的航海,绿茶的新鲜口感几乎消失殆尽),并且在备茶待客时被认为具有更多操作空间。绿茶只能用沸水冲泡一次,但武夷茶相对粗老的叶子可以承受重新加热甚至反复地煮[12]。对于普通的消费者,包括新兴的工人阶级,武夷茶更经煮耐泡,而且价格要比绿茶便宜得多,这些优势自然也带来了商业上的成功。此外,18世纪英国在加勒比群岛的殖民扩张直接导致了糖供应量的增加,也极大地刺激了红茶的消费。对于英国民众来说,“一杯好茶”需要两种必不可少的物质:茶叶和蔗糖。这两种商品都依赖于海外种植园的发展和全球贸易的兴起。正如明茨富有洞察力地指出的那样,英国人对糖和茶的依赖并不是“自然”口味偏好的结果,而是茶和糖的全球贸易为帝国带来的巨大财富所驱动[17]。

“Bohea”一词于1696年首次出现在西语世界中,约翰·奥文顿在1689年出版的《苏拉特航行》中,描述了三种茶:瓜片、松萝和Bohea[18]。前两种都是绿茶,只有Bohea是“红”茶。1755年,塞缪尔·约翰逊在他编撰的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶,比绿茶有更深的颜色和更涩的口味。”[19]1838年,查尔斯布鲁斯在《红茶生产报告》中虽然没有提到“Bohea”一词,但首次描述了红茶的制作方法,证明这种茶产品在当时最受英国人欢迎[20]。

到19世纪中叶,来自中国的茶叶变得比以往更加便宜实惠,产生的结果是茶叶消费从英国的上流阶级蔓延到千家万户。为了满足对中国茶还缺乏基本知识的普通英国消费者日益增长的需求,市场上出现了一些大众出版物和指南。西格蒙德的《茶:它的功效、药用和道德》以对进口的主要茶叶商品的详细描述的形式提供了辨别和认识茶叶的实用知识。该书成为19世纪在英国广为流行的茶叶消费指南。由于武夷红茶是当时销售最广的茶,因此西格蒙德用了比任何其他茶都更多的篇幅去描述Bohea。在承认中国人是茶叶行家的同时,他指出Bohea在其原产国(中国)并未被广泛消费,即使是最卑微的阶层也不会购买[16]。这种特别说明与武夷红茶/正山小种的起源故事是一致的。当武夷红茶刚出现在伦敦的市场上时,由于其稀缺性和更浓郁的味道使其受到消费者的欢迎,并使其能够以高价出售。但此后由于东印度公司的大茶商利用较小的零售商及其客户相对缺乏经验,开始销售从其他地区收购而来的假冒伪劣武夷红茶,尤其是广东Woping产的Bohea大量进入市场,从而导致武夷茶的声誉逐渐衰落。在18世纪,随着时间的推移,Bohea逐渐作为一种红茶的特殊发酵方法固定下来,并传播到整个中国。在名称使用上,Bohea逐渐与红茶同义,乃至代指所有华茶。在17世纪90年代,茶商只在广告中将他们最好的产品描述为“极品特级茶”,但没有给出任何具体的茶名。然而到了18世纪的头10年,东印度公司的销售开始标明不同的“优质松萝茶”和“武夷茶”,并且对“绿茶”和“武夷茶”进行了区分。到1712年,销售记录将茶叶分为5类:武夷红茶、白毫、瓜片、工夫和松萝。这些对来自不同产地和不同加工方式的茶的区分,以及越来越复杂的口味、香气和外观的描述,反映了茶市场的日益复杂细分和消费者对茶的种类以及品鉴方式的专业知识的增加[12](P78)。这些知识在英国东印度公司和零售商手里层层筛选过滤。尽管他们通过分发说明书和发布广告来引导当地消费者,但这种“知识共享”显然是必须有所保留的:茶商只愿意分享对他们的业务有益的知识,而不是公司内部的定级、拼配和包装的商业秘密,因为他们必须要比消费者更为博学和更具技巧性。

在Bohea跨洋贸易的价值链上,从源头中国武夷山到终端的西方消费者的茶杯,掺假和造假在各个阶段都有发生。中国的茶工、茶栈和行商,负责进口的荷兰和英国东印度公司为了自己的利益,要么将其他杂质混进茶叶中,要么以其他方式欺骗下游的中间商。荷兰的国内进货商抱怨在拍卖会上,经过东印度公司粗包装的茶叶混入了大量尘土,但与此同时,这些批发商又把这些掺假的茶卖给零售商获利,零售商可能会在出售前进一步掺假再卖给终端消费者。

结论:跨国商品的价值链的生成

本文追溯17 世纪以来武夷茶从中国原产地到海外主要市场的流通路径,认为武夷茶之所以能够在早期国际贸易中成为一种成功的商品并非由于其声称的质量和口感,而更主要是来自它有利可图的物质性:武夷茶的叶子比其他茶叶采摘得更粗老,更能经受反复冲泡甚至可以煮,对于英国的工人阶级来说,它比任何其他茶都便宜得多,正是这些工人阶层逐渐成长为英国茶叶的主要消费者。作为一种真正的跨文化、跨语言和跨区域的商品,武夷茶不仅仅是一种来自中国的饮料。它是一种与中国风潮、贵族品位以及东方生活方式的物质体现紧密相关的产品。武夷茶的商品价值是通过各种代理与茶叶本身之间复杂的“纠缠”和“依赖”关系,通过社会构建而实现的。

武夷茶的本真性源于人与物之间的关联和依赖,而不是源于人类赋予的“事物的秩序”[21](P19-36)。正如阿帕杜莱所强调的那样,生产奢侈品所需的知识是无法标准化的,因为这些知识涉及到更主观和更具争议性的品位、判断和个人经验标准[1](P42)。武夷茶的价值链中涉及的中间人数量越多,对知识的解释的弹性就越大,获利机会也就越大。因此,不同层次的中间人通过收集、选择、编辑和传播茶叶的相关知识,在建构这种来自遥远国度的、异域情调的商品的价值方面都不同程度地发挥了作用。由于武夷茶的产地和消费地在地理和语言上的隔离,筛选和传播有关知识至关重要。最终出现在西方国家商业海报上的信息都是经过精心设计和编辑后呈现的。武夷茶的流行显然远非一场意外事故——中国产地对正山小种起源的解释,而是一系列精心构思的促销策略的结果,该策略特别强调了武夷茶廉价和耐泡的优势。武夷茶在海外的商业“包装”成功是在中国供货商和海外进口商之间、质量和价格之间、新兴工薪阶层消费者对资产阶级生活方式的向往、普通家庭的购买能力与零售商的精准定价之间的博弈平衡的结果。在武夷茶的整个价值链生成涉及的诸多因素中,口味似乎一直是最不重要的因素。(作者:肖坤冰)

文章来源:万里茶道研究院

。原文刊于《贵州民族研究》2022 年第 5 期,注释从略,详见原刊

如涉及版权问题请联系删除

本文作者:陆鹏LuPeng,Ph.D.东京大学农学与生命科学研究科应用生命化学专业博士后

最近,我在豆瓣读书上看到了一本评分高达8.0分的书,是由浙江大学茶学系王岳飞教授和徐平老师编写的《茶文化与茶健康》。该书于2014年1月首次出版,经过修订后又在2017年9月出版了第二版。从大家的留言可以看出该书在饮茶爱好者中的评价非常不错[1]。

茶叶为“万病之药”?查证过吗?

我本人也十分喜欢王岳飞教授有关茶学概论的大学网络公开课[2]。在听课的过程中,我学到了不少关于茶叶相关的生化知识。王岳飞教授也是我本人十分尊敬的一位教授,他在园艺学领域的研究颇有价值。但是,当我看完《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章之后,我觉得其中有一些地方与我自身的想法不太一样。因此,我想借此机会谈一下我自己的浅见。

《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章的标题分别为“茶食品与保健品”、“茶为‘万病之药’”、“茶保健九大功效”。主要内容为介绍茶叶的保健效果。行文方式对读者来说十分亲切,使人有非常良好的阅读体验。不过令人遗憾的是,在通篇阅读之后,所有的关键论证部分都没有标注明确的信源,这大大降低了文中论点的可信程度。读者如果想要查证其观点的正确性也变得十分困难。其中有一些论述也有待商榷。下面我们就第六章“茶为‘万病之药’”为例(《茶文化与茶健康》第二版,第54页),做一个详细的剖析,也希望大家在听完我的浅见后能自己思索一下。

万病之药查证信源

王岳飞教授在第六章开篇说:“茶为什么可以叫做‘万病之药’?大家知道如果一个药是‘万病之药’,如果我说我这个药能够治百病,那一定是狗皮膏药、假药,对不对?你这个药什么都能治那肯定谁都不信,但‘茶为万病之药’这句话绝对正确。怎么去理解这句话?先来了解一下‘茶为万病之药’这句话的历史回顾,然后再了解“茶为万病之药”的理论依据是什么。”

我的观点是:任何药物对某种疾病是否有效,最直接简单的科学证据就是去看权威期刊发表的临床医学论文。就算没有临床研究,至少也得引用经过科学界同行审评后发表的学术论文来进行论证。某项药物的有效性,只能通过科学实验来证明。悠久的历史文化和人们对它的情感都是过于主观和片面的。如果你同意我的观点,那么我们就一起来看看“茶为‘万病之药’”的论证。

【原文1】:

茶叶在我国最早作为药物使用,以前把茶叶叫茶药。最早的药理功效的记载是在《神农本草》里面茶的起源部分。这里面说神农“日遇七十二毒,得茶而解之”。到了汉代就把它当成长生不老的仙药。医圣张仲景在《伤寒论》里面有关于茶的评论“茶治脓血甚效”。名医华佗也讲了一句“苦茶久食益思意”,就是说茶对身体有很大的好处。唐代陆羽在《茶经》里也记载了很多茶的功效。所以在唐朝以前的人就认识到茶的功效不少,不仅可以让我们提神、明目、有力气、精神愉快,还可以减肥、增强思维的敏锐度等。那么宋代以后,关于茶功效的记载就更加深入了。像苏东坡的《茶说》、吴淑的《茶赋》、顾元庆的《茶谱》,包括李时珍的《本草纲目》里面都描写到茶的功效。

【查证1】:

已经有农业考古学者指出,《神农本草》里根本没有真正记载过神农“日遇七十二毒,得茶而解之”的语句[3],[4],[5],不过这不是我们今天关注的重点。

我认为这一段文字有以下两点主要问题:

1,企图在古文中寻找答案;

2,树立无关权威。

咱们先讨论第一个。文中引用了张仲景在《伤寒论》中的一句“茶治脓血甚效”;华佗的一句“苦茶久食益思意”;陆羽的《茶经》以及李时珍的《本草纲目》等等。这些文献的记载应该是没什么问题,但是我们必须清楚的认识到中国的古代并没有科学思维,一般是基于个例的主观推测。古代医书中的记载本身就需要通过现代科学来验证。仅仅因为茶叶的功效在古代文献中有所记载就得出它确有这些功效的结论,这样的论证并不可取。

至于第二点,如果引用张仲景、华佗、陆羽、李时珍等古人的理由是他们与医学相关的话,那么引用苏东坡、吴淑、顾元庆等文人的作品就不太能够理解了。就算是一位科学家,不管他的名气有多大,在他擅长的领域之外,都有可能犯常识性的错误。古代的这些文人虽然名气很大,但是都是与医学不相干的名人。如此树立无关权威,似乎透露着这么一个信息:让大家认为古代名人们都说喝茶有这些功效了,你还不信吗?但是我们必须认识到,文人也只是文采好,对茶叶的功效怕是没有什么研究,文人的记载并不能证明茶叶就一定具有那些功效。

【原文2】:

茶的功效在《本草纲目》里面有记载:“茶苦而寒最能降火”。“火”会引起身体很多问题。那么像日本种茶的鼻祖——荣西,“茶禅一味”是他提出来的。他在《吃茶养生记》里面讲到“茶者养生之仙药,延龄之妙术也”。他觉得茶能够养生,能够延长我们的寿命。茶刚开始传到欧洲去时,它不是放在食品店、茶叶店里卖的。它是放到药房里卖的,它是作为一种药去卖的。

【查证2】:

这段论证原文比较散,我按顺序依次发表一下我的浅见:

1,本草纲目的例子,我的理解是,“火”会引起身体很多问题,茶叶能降火,所以茶有很多功效,是“万病之药”。上火是一个我们经常听到的比较神秘且不能被定量的一个概念。为此我去查了一下中医对于火的描述。根据全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《中医学基础》关于热(火)邪的记载:凡致病具有燔灼、炎上、急迫基本特性的外邪,称为热(火)邪。热邪,又称温邪、温热之邪。热之极则为火。温、热、火邪三者仅程度不同,没有本质区别。然而热(火)邪只是中医学中致病“六淫”中的“一淫”。“六淫”中其他的致病因素还包括“风邪”、“寒邪”、“暑邪”、“湿邪”和“燥邪”[6]。茶叶能不能降火我不知道,不过就算能降火,那么茶叶是否也能治疗其余“五淫”引起的疾病呢?

2,日本荣西法师的例子也涉及树立无关权威。我们知道,哪怕是在当代,医学知识的更新换代都是非常快的。一名老医学专家的个人观点如果没有经得住同行审评,也是不能被科学界所认可的。日本荣西法师虽然有名,但是他个人对茶叶能够延长寿命的观点,也仅仅只是他个人的观点。并不能因为他有名,就用他说的话来论证茶叶能够延长人们寿命。

3,欧洲人把茶叶当药的例子。我不否认茶叶有一定的药用价值,但不能证明茶叶是“万病之药”,这过于夸大茶叶的功效。

【原文3】:

20世纪80年代以后,再次出现了研究茶的高潮,因为日本科学家最早揭示了茶里面的茶多酚能够抑制人体的癌细胞活性。所以从那个时候开始,研究茶的科学家越来越多了。浙江中医药大学的林乾良教授总结了很多的文献,把茶的传统功效归结为让人少睡、安神、明目等24项。从这些总结来看,茶真的可以预防治疗很多的疾病,这句话“茶为万病之药”应该是非常正确的。

【查证3】:

这段话其实已经不证自明了。林乾良教授总结了24项茶叶功效。我认为与其称“‘茶为万病之药’应该是非常正确的”,这24项就包含了人类所有的疾病了吗?我实在无法理解怎么就“非常正确”了,不如展开介绍林乾良教授总结的24项有限功效

【原文4】:

现代医学又证明了整个论断,像我们现在中外营养学家评的“十大健康长寿食品”、像中国的《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶。美国的《时代周刊》和《时代》杂志都把茶作为最好的抗氧化食品或者营养食品去推荐。德国的《焦点》杂志把茶列为十大健康长寿食品。而且绿茶有神奇的功效,它能够防止动脉硬化、防止前列腺癌、能够减肥、能够燃烧脂肪。茶的这些功效在其他中外文献中都有论及。现在全世界对茶与健康关系的关注度越来越高。很多科学家在研究茶跟健康的关系,从1985年到今天世界上有茶与健康关系的文献数量越来越多。1985年只要三五篇,到2005年就有500多篇,现在有1000多篇。这表明全世界科学家都在关注茶的健康作用。

【查证4】:

这一段开头虽然说了“现代医学又证明了整个论断”。但是下文的例子中没有一个是现代医学的相关的。中国的《大众医学》,美国的《时代周刊》和《时代》以及德国的《焦点》都不是科学界广泛认可的现代医学领域权威期刊。而且就算这些杂志的报道是可信的,他们也仅仅刊登了茶叶的有限功效,而并不是把茶叶报道为“万病之药”。比如:美国的《时代周刊》和《时代》报道了绿茶的抗氧化功效。德国的《焦点》杂志报道了长寿。《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶”就更有意思了。按照这个逻辑是不是当年同样被评为“十大健康食品”的花椰菜等十字花科蔬菜;牛奶、酸奶;海鱼;番茄;黑木耳、松蘑等菌菇类;胡萝卜;荞麦(燕麦);禽蛋蛋白[7]都能被称为“万病之药”了?

原文段落最后提到了研究茶叶的论文越来越多,这固然是一件好事。但是我们仔细分析一下就可以意识到,随着教育和科技的发展,大部分研究领域的论文都会只增不减,研究茶叶的论文多了,并不代表茶叶就是“万病之药”。茶叶的功效是一个客观实在。有什么效果就是什么效果,这与发表论文的数量有什么关系呢?

【原文5】:

第二方面我们要了解一下茶为什么可以叫做“万病之药”。它的功效成分很多,茶里面有茶多酚、氨基酸、咖啡碱,对人体的身体功能有很多的好处,所以有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂。这个茶树长成以后,你把叶片采下来以后,可以作为一个药物去使用。有人甚至把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。我们知道食品有六大营养素,现在有人把茶多酚提高到这个高度了,表示茶的功效与人体健康的关系非常大。现代医学有一个学说叫做“自由基病因学”,它可以解释“茶为万病之药”的说法。

【查证5】:

“有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂”,“有人甚至把茶里面的茶多酚叫做‘第七营养素’”。如果王教授是写散文,我没意见。但如果是严肃的论证,这种“有人”实在太不严肃了,你至少应该告诉我们到底是什么人吧?否则我们如何知道这个“人”是不是某个茶叶厂的厂长呢?某人有比较新颖的观点这本身并没有什么不可以,但是不管是谁提出的科学观点,都必须经过科学界的同行审评才能被广泛认可。至少到目前为止,没有某一个国际权威机构和国家级组织把茶树叫做合成珍惜化合物的天然工厂,也没有把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。这怕只是“某人”的一厢情愿。

自由基病因学也检索不到,所有的词条均来自于王岳飞教授本人。因此,自由基病因学也并不是广泛认可的一个理论。只怕是故意创造听上去高大上的词汇提升所谓的可信度。

科学精神证据为王

其实这本书的第五、六、七章充斥着大量类似的论述。时间有限,就不一一列举了。写在最后,我觉得科普文不能因为读者是小白,就丢失了科学精神和论证的逻辑。作为科研工作者所创作的科普文更应该摆事实讲证据,否则不仅起不到科普的效果,反而愚弄了大众,岂不贻笑大方。

参考信源:

[1]https://book.douban.com/subject/25808052/

[2]https://www.icourse163.org/course/0901ZJU181-1206695831

[3]林乾良.神农得茶之说不可信[J].中国茶叶,2013,35(06):37-38.

[4]陈椽.《“神农得茶解毒”考评》读后反思[J].农业考古,1994(04):187-189.

[5]周树斌.“神农得茶解毒”考评[J].农业考古,1991(02):196-200.

[6]谢宁.中医学基础.中国中医药出版社(新世纪第四版),2016,p190

[7]http://unn.peopledaily.com.cn/GB/14739/22118/2216932.html