18世纪初期,伴随着中国茶叶在荷兰、德国和英国等欧洲国家的兴起,独具中国特色的茶具也开始在欧洲流行了起来,受到了欧洲人民的喜爱和关注。

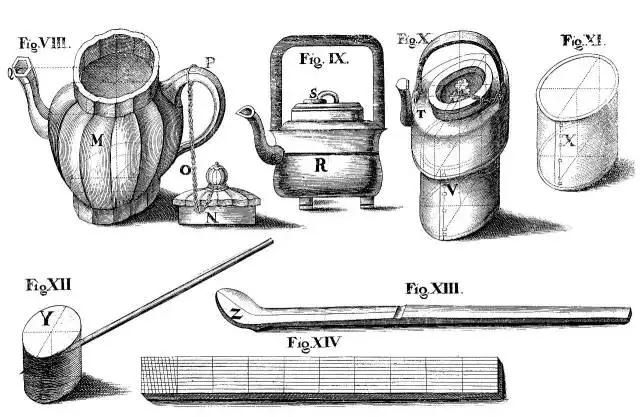

当时中国的茶具造型优美,广受欧洲人青睐,欧洲人便开始纷纷效仿复制中国茶具。其中,因极力仿造中国宜兴的茶壶而在当时取得了一定的成就,小有名气,宜兴紫砂壶也成为了欧洲最初茶壶的样板。后来,伴随着对中国茶文化的深入了解,18世纪后期欧洲的制陶名匠和银匠们开始在陶器上纷纷加以改造,开始采用艺术化的图案和装饰,使茶壶在西方达到了神化的程度。

欧洲最早的茶壶是1670年英国人所制作的一种灯笼式的银制茶壶,现存于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆中。虽然今天再看当初模仿中国茶壶制作的改良版精致茶壶,它的工艺水平确实不如现在,但是也充分代表了那个时期的创新与融合,可以明显的看出技术的进步。

不过,欧洲开始真正脱离仿造中国茶壶的影子,开始自行设计茶壶的标志,还是要以1690年制作的一种锥形或梨形的银制小茶壶为代表。这种壶有一壶嘴塞,用索链系于壶盖顶上,壶高为4.75英寸。

这种锥形壶的流行在英国的安妮女王时代曾达到了鼎盛时期,至今依旧非常受欢迎。以往茶壶的茶嘴形如鸭颈,现在这种锥形壶改变成为优美的天鹅颈形状;梨形的壶身,则成倒置形状,大的一端在上方,小的一端在下方,安放在一个高起的底座上。

与锥形茶壶同时存在的还有球形银茶壶。壶身为球形,安放在高座上;壶的手柄和流嘴则有多种不同的安装样式。偶有几种圆形茶壶的流嘴形如鸭颈,直而尖削;壶柄多为木制的,也有银制的,接合处嵌入象牙垫板,用以隔热。

再有就是法国路易十五式的高底座、花瓶形的茶壶,用花卉、彩带和浮雕花纹装饰的壶身,优美的天鹅颈形的流嘴,银制的嵌入象牙垫板的壶柄。这种壶可以称得上是在欧洲茶壶演变历程中,唯一具有酒壶形状的茶壶。

可以看出,欧洲茶壶的演进,从单一的朴素风格慢慢丰富变化为多种彰显欧式风格的高贵、浪漫,优雅气质造型,带有着自身民族特色下对茶文化审视的独有角度和审美表达。

声明:

内容所用部分文字及图片来源于网络,版权归原图作者所有,如有侵权请联系我们删除!

引文所涉及言论仅为传播所用,不代表赞同或反对等任何立场,请勿片面引用!

来源:莫老师说茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

最近,广州西汉南越王博物馆举办了一个“发现越窑——上林湖越窑青瓷展”。展品中,有两件瓷器引起了很多参观者的注目,一件是东晋的鸡首壶,另一件是晋代的羊首龙柄壶。

从“壶”到“茶壶”,经历了漫长演变

“水为茶之母,器为茶之父”。

自古以来,中国人对茶器都非常讲究。在《茶经》中,陆羽便精心设计了24种茶器。

我们现在通常把饮茶器具称为“茶具”。但在古代,用于饮茶的“器”和“具”是有区分的。

晋 鸡首壶

按《茶经》的划分,“茶器”是指用于生火、煮茶、烤茶、碾茶、量茶、分茶、取水、盛水、滤水、盛盐、取盐、饮茶等用具。而“茶具”是指用于采茶、蒸茶、成型、干燥、封藏和记数的用具。

可见唐代的“茶具”与现在的茶具基本上没什么关系,而《茶经》中部分“茶器”则相当于现在的茶具。

直到南宋,审安老人写《茶具图赞》时,才将以往被称作“茶器”的饮茶器具改称为“茶具”,并一直沿用至今。

在林林总总的茶具中,茶壶自然是必不可少,泡茶、斟茶都要用它。虽说茶壶的造型有200多种,但万变不离其宗,茶壶都是壶状的,有嘴、有盖、有把儿或提梁。

宋 执壶

茶壶的这种造型,我们已是司空见惯。不过,从古代的“壶”到现在的“茶壶”,却经历了一个漫长的演变过程。

鸡首壶曾是当年“最流行”

显然,鸡首壶、羊首龙柄壶这两件瓷器的样式是由盘口壶演变而来,当时主要用于盛水和酒,并非茶具。然其造型除了没有盖子外,与现在的茶壶几无二致,故可称之为茶壶的“祖宗”。

有人问:为何古人喜欢把壶嘴做成鸡首和羊首的模样?其中有何寓意?这是因为三国两晋南北朝的青瓷多以动物造型为装饰,这些动物造型又各有其特殊寓意。如蛙、鱼等象征“繁衍”;而鸡和羊则代表“吉祥”,且古人还认为鸡有文、武、勇、仁、信五德。

在这种观念影响下,鸡首壶和羊首壶在魏晋南北朝、隋及唐初曾流行一时,尤其是鸡首壶,是大众最喜爱最常用的器具之一。

“注子”“汤瓶”唐代亮相

到了唐代中期以后,动物造型青瓷已成过去时。取代鸡首壶、羊首壶的是一种叫“注子”的瓷器。

唐代的“注子”由盘口变成撇口,颈部变得粗短,器身变高呈圆筒状,有的有系,有的无系。“鸡头”“羊头”被简化为短小的管状流,流和把手依旧在器物肩部两侧,与茶壶的造型更为接近。

这种“注子”还有个别称叫“偏提”,大约是因其把手安于一侧,与有系穿绳的老壶提法不同之故。

“注子”虽然像茶壶,但在唐代主要是酒器而不是茶具,既能盛酒,又可注酒于酒杯中。

在“注子”造型的基础上,从唐代末期开始,人们又研制出一种新的茶具——“汤瓶”。

“汤瓶”的出现,是因应了古人喝茶方式的改变。唐人吃的是煎茶,有点类似于今天的擂茶,会加入一些食物混在一起吃。至陆羽后才开始提倡“清饮”,只在茶饮中加一点盐。

宋代以后,转而流行吃“点茶”。所谓“点茶”,就是将磨好后的茶粉置于茶盏内,逐步加入沸水,同时以茶筅击拂,使茶粉融于沸水,茶汤产生“汤花”,“汤花”以白为美,以持久为上。

因要在茶盏内注入沸水,“汤瓶”便应运而生。“汤瓶”用于煮水或盛沸水,用“汤瓶”向茶盏中冲注的动作称为“点”。故审安老人在《茶具图赞》中将“汤瓶”命名为“汤提点”。

早期的汤瓶,继承了注子流短而置于肩部的特点,瓶口往往高于流,造成器内无法灌满,倾侧倒水也不方便。后来,人们将流和把手的下端从肩部往下移到腹部,上端与瓶口等高,并改名为“执壶”。

“茶壶”于明代正式出现

但执壶既可以是茶壶,也可以是酒壶,还不是现代意义上的“茶壶”。真正的茶壶,是在明代才出现。

明洪武二十四年(公元1391年),朱元璋下诏废团茶,改贡叶茶,从而又改“点茶”为泡茶。“茶壶”一名,也于此时正式出现。

同时,叶茶的使用,使明代的茶壶有别于早期的汤瓶、执壶。因饮茶方式已改变,其功能完全不同,汤壶类似于现在的开水壶,茶壶则专门用于泡茶、斟茶。

明代的茶壶,最大的特点是崇尚紫砂或瓷制的小茶壶。如文震亨说:“壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气。”张谦德说:“茶性狭,壶过大则香不聚,容一、两升足矣。”

一个小小的茶壶,竟有如此曲折多变的历史演变,我国茶文化的博大精深由此可见一斑。

来源:北京茶世界

如涉及侵权请联系删除