茶以悦己,茶以贵人。

摘要

在过去的二三十年间,潮州工夫茶从中国众多的地方性饮茶实践中脱颖而出,逐渐由东南沿海向内地传播,并在此过程中与台湾、福建的饮茶习俗结合而形成了当代工夫茶艺。在21世纪席卷全球的“非物质文化遗产”保护浪潮下,无论是潮州地方政府的宣传推广活动,还是各大城市的专业茶艺师培训课程,乃至在国家级的纪录片叙事中,潮州工夫茶都经常被表述为中国“传统”茶文化的代表。然而,本文通过追溯凤凰单丛的起源与畬族始祖传说之间的关系,以及对当地茶行业菁英、茶叶师,以及一般民众的田野访谈材料进行分析,揭示了潮州工夫茶艺从一种地方性实践一跃而成为全国性的“传统”乃是经历了一系列“调适”与“改造”的“社会过程”。

首先,在潮州地区,经过地方菁英的“写文化”推动,工夫茶在历史上与畬族的密切联系逐渐被淡化,取而代之的是将其与儒家精神结合,从而建立其作为中华茶艺正统的正当性。其次,新兴的中产阶级对精致化生活的追求,促使工夫茶从强调泡出好滋味的实用性技巧向更强调视觉美感的观赏性“茶艺”转变。再次,潮州工夫茶从“技”到“艺”的转变也逐渐导致从业者的分层和性别分工:以非物质文化遗产传承人为代表的男性“大师”们,活跃于政府主办的仪式活动,负责制定“传统”标准;而在商业性经营场所,更多的是年轻的女性茶艺师机械化地执行大师们规范的“程序”,向外来者展演所谓的“传统”。从“潮州工夫茶”到"潮州工夫茶艺",表面上的一字之差实则生动地展现了这一源自东南一隅的地方性饮茶实践在新的社会环境中要获得生命力而不得不经历的一系列现代化历程。

关键词

工夫茶、潮州工夫茶、发明的传统、技术与技巧、性别分工

一、引言

潮州工夫茶的雏形可以上溯至唐宋,明清之后这种饮茶方式在中国福建及潮汕地区最为盛行。工夫茶并非一种茶的名字,而是指一种泡茶的技艺。之所以取名“工夫茶”,一方面是因为喝工夫茶比较费时间(花工夫),但更重要的是这种泡茶的方式十分讲究,需要泡茶者及品饮者具有相当的技巧(工夫)。无论是茶具的选择,还是对于泡茶所用的水的要求,亦或是冲泡时程序的讲究,都需要一定的知识。最近二三十年以来,联合国教科文组织推动的“非物质文化遗产”对“地方传统”保护的肯定,以及中国城市中新兴的“中产阶级”对精致生活的追求,都在很大程度上推动了中国当代的“茶文化复兴”。在这样的背景下,潮州工夫茶独特的泡茶方式使其从全国各地众多的饮茶风俗中脱颖而出,突破潮汕地区有限的地理空间,迅速向全国各地传播。在国内外的对中国传统文化的宣传推广活动中,时常可以看到以“工夫茶”命名的茶艺表演。在程序标准化的茶艺表演过程中,或是在当地导游的口头介绍中,潮州工夫茶被表述为从出现之初就从未变过,堪称“中国茶文化的活化石”。

然而笔者透过潮州地区的实地田野,观察到当地人的工夫茶实践与媒体所宣传的“传统”并非完全一致。工夫茶的呈现方式在不同的时期,与具体场景、参与者的角色和参照对比的对象等,都有诸多微妙的联系。本文的分析与思考主要围绕几个问题而展开:其一,潮州工夫茶作为中国最具代表性的茶文化,其诞生地的地理位置却处于“华夏边缘”的东南沿海一隅,那么这种饮茶习俗是否从一开始就具有在地理和族群上的中心地位?其二,潮州工夫茶究竟在多大程度上保留了“何时的”传统?目前在潮州地区,当地人践行的工夫茶是否与几十年前一样?其三,在女性占据茶艺师主流的茶艺圈,这股偏好年轻女性的行业潜规则是否影响或在多大程度上影响了潮州工夫茶的传承?

二、理论视角与“潮州工夫茶”的研究回顾

Edward Shils在其经典著作Tradition中花了大量篇幅去解释何为“传统”,他认为“传统意味着许多事情。在最基本的意义上,它意味着简单的传承(traditum),它是从过去传递到现在的任何东西。它没有说明传播的内容或特定的组合,或者它是物理对象还是文化建构;它没有说明它已经流传多久或以何种方式,是口头还是书面形式。” 可见,Shils对传统的定义是非常开放的,它可以是任何从过去到现在的沉淀物(precipitate)甚或枝微末节(filament)。后来的研究者Eric Hobsbawm更激进的提出“传统的发明”这一概念,他指出那些所谓影响我们日常生活的具有悠久历史的传统,实际上都是当代人为响应社会变革,增强国家和民众的凝聚力而进行的“创新”和“发明”。要理解何为传统,有必要对与之对应的另一概念“现代性”进行梳理。安东尼‧吉登斯(Anthony Giddens)将“现代性”笼统表述为大约17世纪出现在欧洲,并且在后来的岁月里,程度不同地在世界范围内产生影响的一种社会生活和组织模式。并且极富洞见性地指出,“反思性”乃是最显著的“现代性的后果”之一。可见,“传统”与“现代性”并非截然对立,在某种程度上“传统”是迈向现代的一种手段和普遍社会进程(common social process)。原因有二:现代社会由于急剧变革,可能在民众中引发普遍的不安全感或不确定性,此时宣称一种惯例是传统的,即认为该惯例在时间上是连续的,且由于其道德或美学价值而具有一种天然的合法性,有利于维持现代社会的稳定。其次,在当代的消费社会,制定或展示传统还会带来可观的商业收益。

潮州工夫茶艺在今日已被公认为传统中国茶艺的代表,且标志性事件是在2008年“潮州工夫茶艺”被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。从“潮州工夫茶”到“潮州工夫茶艺”的一字之差显然并非地方政府申请非物质文化遗产时的一时文字游戏,而是暗含在过去的二三十年中,这一地方饮茶实践从“技”到“艺”的逐步转变过程。潮州工夫茶,以其独特的冲泡技巧为特色,因而有必要对其涉及的“技术”及其相关概念的发展进行简单梳理。在西方世界,“技术”(technology)并非一个静止的概念,而是随着人类社会的演化而不断发展的。“技术”源自于希腊语"tekhnologia",它的词根为"tekhne",最初意指“艺术或手艺”。但到了18世纪,“技术”转向藉助于手动装置(manual devices)的,机械的(mechanical)、无意识的、呆板的手工,这比较接近“技术”一词在现代的概念。可见,技术与手工技巧(technique)的分离其实是随着现代科技的发展而逐渐产生的。本文讨论关于冲泡潮州工夫茶的“技”更接近“技巧”(skill)这一概念,强调操作者的主体能动性和对身体的操控。Tim Ingold认为,技巧不是指“身体技术”,而是指在一个结构丰富的环境中行动和感知整个有机物(不可分割的身与心)的能力。同时,“技”也不是代代相传的,而是在实践操作中,透过培训和经验发展人类有机体的做法(modus operandi)中而获得重生的。在本文的案例中,也将讨论“工夫茶艺”是如何在老一辈与年轻一辈的“传”与“授”之间,以及年轻学员的日常实践中获得新生的。传统的潮州工夫茶更多的强调冲泡技巧,而当代茶艺则更多地追求工夫茶的艺术化或可视化的呈现,因此,在官方场合都是称之为“茶艺”(tea art)。在西方社会,人们倾向于将艺术(art)与技术视为建立在不同基础之上的独立领域。但在东方社会,“技”与“艺”之间的区分更为模糊。本文所讨论的工夫茶中所呈现“技”与“艺”就很难有明确区分,很难说工夫茶的某个方面就只体现了“技”而与“艺”完全无关。例如日常生活中的工夫茶,尽管喝茶的场所十分随意,但是其同样会讲究茶具的精美;而茶艺表演中的工夫茶,尽管其十分讲究茶席的设计、品茶的环境,但是茶艺师的技术对茶味的呈现也有至关重要的作用。

饮茶是一项涉及到运用视觉、嗅觉、味觉、触觉等多重感官的活动,其中最重要的是嗅觉与味觉。从古希腊时代就开始逐渐形成的“感官等级制”是本文考察潮州工夫茶向当代“茶艺”转变的一个重要研究途径。以柏拉图和亚里士多德为代表的古希腊哲学家们认为,视觉和听觉代表着有距离的理性判断,因而是高级的感官;而味觉和嗅觉则与食物直接发生接触,服务于肉体的放纵和愉悦,因而是低级的感官,并由此建立了以视觉为中心的“感官等级制”(the hierarchy of the senses)。Immanuel Kant重申了以视觉和听觉较为基础的趣味判断与身体感官的分立,并认为“趣味”是可以脱离个体主观感受,而具有美学上的普适性。Immanuel Kant认为审美/品味是纯粹的,与生俱来,具有普世标准的;而Pierre Bourdieu则认为品味是后天培养的,具有强烈的阶级区分暗示。品味反映和复制出社会等级,成为社会等级的具体化表述(embodied expression)。“感官人类学”是近年来人类学家研究茶艺的一个重要研究取径。余舜德较早地将感官人类学的研究路径引入对茶叶价值生成的研究,Jinghong Zhang也在其民族志作品中刻画了当代消费者对普洱茶的感官品鉴,David Parkin与Kunbing Xiao特别指出茶艺涉及的多重感官中容易被人忽视的“有声”和“无声”的听觉问题。潮州工夫茶从“技”到“艺”的变革是本文关注的重点,这一技巧上的转变带来的一个无法避免的影响就是当代工夫茶艺在“香”(嗅觉)和“味”(味觉)呈现上的弱化以及对视觉效果的强化,因此本文在讨论技术变革时也会运用感官人类学分析茶客饮茶的身体感变化。

具体到对潮州工夫茶的研究,大部分论文发表仍停留在对工夫茶的历史、传统技艺的阐释,以及近年来呈现对工夫茶作为“非物质文化遗产”传承的大量关注。然而,在国际学术界中,尤其是港台一些人类学者对工夫茶的原真性(authenticity)进行了批判性思考。例如,Lawrence Zhang与Jinghong Zhang从国族之间跨文化交流的角度对中国大陆以及台湾当代茶道(茶艺)之间的关系进行了反思。前者指出目前大陆流行的茶道实际上是在潮汕工夫茶的基础上,又经过了台湾茶艺的包装再传回大陆,并在此过程中受到了日本煎茶道(senchadō)的影响。但在当代国家对文化遗产大力倡导的背景下,这种来自异域的“遗产”在对中华传统的强调下被有意地遗忘了。后者认为被大陆茶人视为“中华正统”的台湾茶艺本质上反应了当代台湾在中日两种文化张力的双重影响下对“传统”的矛盾抉择及对原真性的本土化适应。此外,张静红和Peter d’Abbs都基于在潮汕地区的田野调查,运用民族志深描的方式,对日常生活中的工夫茶与展演性的“茶艺”进行了对比分析。不同的是,张静红从主体性角度出发,运用“身体感”和“仪式感”来解释这种差异性。而Peter d’Abbs将强调商业资本介入地方所造成的“潮州工夫茶”的多样性存在状态,即日常实践(everyday practice)、精致化的实践(refined practice)以及商业化的休闲(commercialized leisure)。

此外,张静红、Bethan Thomas和Jie Li通过对潮州、成都、西安等地的多家茶艺馆的田野调查,指出当代茶艺馆中的“茶艺”实际上是在中国社会近一二十年经济高速发展、人们生活水平和需求提高的背景下,对传统茶文化的采借、拼凑和创新的一套“传统的发明”。Bethan Thomas敏锐地注意到了茶艺馆内的性别失衡现象:女性被排除在管理阶层之外,从而成为在前专事“展演”的“茶艺师”,“性别”与“表演”在一些茶艺馆中微妙地结合在一起,呈现出中国茶文化中“物化的女性”与性别化消费倾向。与大部分研究强调国家、政府或经济因素等外部力量对茶艺的影响不同,余舜德从更微观的“认知”和“感官”视角出发,探讨了个人“品茶的深入”与茶艺总体的“事茶的优雅”是如何通过身体感官统一的。他认为茶艺之“雅”与个人在习茶过程中所获得的身体本身的“能力”和“敏锐度”有密切关系。

无可否认,上述研究对中国当代茶文化的反思,尤其是对“传统的发明”和性别角色的关注与本文存在着一定重合之处,但笔者认为对“潮州工夫茶”的探讨尚有进一步深入的空间。譬如,张静红《用身体感来主要分析工夫茶、用仪式感主要分析现代茶艺》的分析途径有将“整体性”(holistic)的工夫茶割裂之嫌;与本文类似的讨论,还包括余舜德对台湾茶产在现代科技的全面影响下,对工艺(craftsmanship)与工匠的技术之间的关系的思考。但其从感官人类学出发的理论取向与本文关注的“技艺传承”与“性别分工”之间的问题有明显区别。再次,大部分研究对具有“非物质文化传承人”头衔的茶界“大师”在推动当地茶文化传播过程中的引领作用关注度不够,缺乏民族志深描。此外,潮州工夫茶与畬族族源的紧密关系在学术界鲜有文章涉及。基于以上研究的贡献与不足,本文将从追溯潮州畬族族源与工夫茶的渊源入手,以潮州工夫茶最近二三十年经历的从“技”到“艺”的风格演变为线索,分析形成此变化背后的复杂动因。在研究途径上,本文通过田野调查和访谈,对潮州的男性行业菁英与年轻女性从业者在工夫茶的“传”与“承”之间扮演的不同角色进行了民族志深描,并在此基础上进一步反思了何为“传统”,及其与“现代性”之间的“悖论”与“统一”。文中的一手资料均来自于笔者2018年7月和2019年5月在潮州的两次田野调查。

三、从“畬家”到“儒家”:跳出

“华夏边缘”的工夫茶

在提到工夫茶时,学者们不得不面对另一个与其有着千丝万缕的联系且常常含混使用的术语“工夫茶艺”。据2013年出版的《中国茶叶词典》的解释,“工夫茶艺是在潮州工夫茶的基础上发展起来的。潮州工夫茶是‘散茶’品饮法,属散条形茶瀹泡法的范畴。过去工夫茶盛行于闽粤港台地区,现在其影响已遍及海内外。”在短短两三句语焉不详的词条解释中,同时出现了“工夫茶艺”、“潮州工夫茶”与“工夫茶”,可见三者之间具有密切联系,要将其进行明确区分绝非易事。最早从用具、冲泡方法论及工夫茶的应是袁枚在《随园食单》中对武夷茶的记载。该文虽然并没有明确出现“工夫茶”三字,但其描述的小壶小杯的冲泡方式以及嗅香、试味的过程与后来出现的“工夫茶”大致相当。大部分学者均认可,工夫茶最早起源于中国东南沿海的福建和广东两省,而在两省之交的潮州地区得到了空前的发展与认同。潮汕工夫茶的代表性人物陈香白认为,中国茶道、中国工夫茶和潮州工夫茶实质上是三位一体的。也就是说,潮州工夫茶代表了中国茶道“正统性”(orthodoxy)。然而,在很长的一段历史时期,潮州地区都属于华夏边陲。作为工夫茶文化的一个重要组成部分的“凤凰单丛”的主要产区凤凰镇,在古代更是少数民族畬族的聚居地。

畬族作为中国的少数民族之一,主要分布在福建、浙江、广东、江西、安徽一带,其地域分布也与工夫茶的发源地福建和广东高度契合。唐代时期,畬族被称为“蛮”或“蛮獠”。南宋末年,史书上开始出现“畬民”或“拳民”的族称。“畬”意为刀耕火种,意思是他们是以刀耕火种为主要生产方式的族群。而他们自称为“山哈”。“哈”在畬语里是“客人”的意思,“山哈”意即山里的客人。之所以自称为“山哈”,是与他们的居住环境以及迁徙历史有关。按照“先来为主,后来为客”的规则,他们被先来的汉族称为“客人”。在族群研究中也有“畬客一家”的说法。由于较为肥沃的土地都已被当地汉族占领,后来的畬族就只能到更偏远更贫瘠的山里开垦土地,显而易见畬族是受到当地汉族排挤的一个山地民族。

学界对工夫茶的“本真性”研究往往强调其特殊的冲泡技法,而忽略了“除冲泡独特外,潮州工夫茶艺另有一个突出的特点,就是以乌龙茶为主要茶品。”乌龙茶中又以当地乌岽山所产凤凰单丛为极品。所谓单丛,是因为其“单丛采摘”、“单株制作”的特点。对于行家而言,每一株茶树都有其独特的香气和口感,正宗的潮州工夫茶必然是冲泡单丛茶。在当地民间传说中,乌龙茶与凤凰单丛都与畬族有密切关系。笔者根据田野访谈整理如下:

乌龙茶传说:

传说畬族始祖盘瓠原是龙王的孪生子青龙,他因为羡慕人间生活投胎化为龙犬,后又娶辛帝之女为妻。成为驸马之后带领族人到凤凰山定居下来,成为畬族。青龙之弟乌龙听说以后来到凤凰山来找寻哥哥,半路上遇到哥哥之后化身古藤想与哥哥开个玩笑。青龙只顾着追逐山羊,没想到被古藤绊倒跌落悬崖而死。无意中害死了哥哥的乌龙悲痛欲绝,为了抚养青龙的后代,乌龙奏请玉帝恩准,化身为茶树,供青龙子孙享用,并赐予乌龙所化身的茶树以独特香韵。自此,畬族便与乌龙茶结下了不解之缘。

凤凰单丛传说:

凤凰单丛的凤凰二字得名于山。凤凰山位于今天的潮州市潮安县凤凰镇,相传是畬族的发祥地。凤凰单丛起源于宋代。宋代时,凤凰山民发现了当地的红茵茶树,饮用后觉得味道很好,便开始试种。时逢宋幼帝赵昺被元兵追杀,南逃至闽粤,在途经凤凰山时,饥渴难耐,瘫坐地上,放声啼哭,此时晴空中飞来一只凤凰,嘴含一树枝,抛在赵昺面前,随之驾云离去。赵昺摘下树枝上的树叶含嚼,顿觉满嘴生津。后人于是将为赵昺提供茶叶的那棵茶树称为“宋种”。凤凰茶农由此流传出“凤凰鸟闻赵帝口渴,口衔茶枝赐茶”的传说。“鸟嘴茶”也慢慢成为当地红茵茶树的名称,也即“凤凰单丛”。

潮州地区出版的文集中常有类似表述:“在隋唐时期,凡有畬族居住过的地方,就有乌龙茶的种植,乌龙茶与畬族有着密不可分的关系。”在第一个畬族的始祖故事中,乌龙茶成为了畬族祖先的化身,而饮茶本身也是一种体化的感知和实践。对于畬族的起源与迁徙路线的问题,目前学界尚有很多争议,但普遍都认同畬族曾经在潮州凤凰山一带居住过较长时间,而后由于自然灾害或战争等原因向其他省份和地区迁徙。当地学者认为,在畬族迁徙的过程中,茶树及其加工饮用的风俗也被带到了福建等地,因而潮州凤凰山既被认为是畬族的发源地,也被认为是乌龙茶的故乡之一。凤凰镇还在1995年获得了官方认可,被国家农业部命名为“中国乌龙茶之乡”。如果说“宋种”的传说是凤凰山民出于边缘族群对身分认同的焦虑,而利用“皇帝”这一符号对汉族的攀附,那么明代弘治年间,产于当地待诏山的凤凰茶被朝廷列为贡品,则是封建统治集团对于边缘力量的主动吸纳。此外,值得一提的是凤凰单丛在巴拿马万国博览会上代表“中国”优质产品获奖。民国四年(1915年),巴拿马首届万国商品博览会在美国旧金山开幕,中国作为国际博览会的初次参展者第一次在世界舞台上公开露面,潮州凤凰水仙茶参展并荣获银奖(同样在此次博览会上获奖的还有日后闻名全国的“国酒”茅台)。凤凰水仙作为代表中国参展的一种地方特产出现在世界性的博览会中,代表的是中国这一国族,其与畬族的联系在此赛事中变得无关紧要。在获奖以后,人们在介绍凤凰单丛的这段光辉历史时也鲜少提及畬族。在此赛事中,凤凰单丛隐去了其边缘族群的特征,而是作为“中华”特产,为中华民国争得了荣誉。

在潮州当地,自巴拿马万国博览会获奖以来,潮州工夫茶代表“中华”已成为地方文化菁英们的共识,且通过不断地“写文化”建立起了新的工夫茶与儒家文化的联系。尤其当地学者陈香白对潮州工夫茶与儒家精神的关系论证起了重要作用。早在1989年,陈香白出席“国际汉民族学术会议”,首次以中国(潮州)工夫茶为中心议题,向大会作介绍。1990年6月,陈香白以<潮州工夫茶之道之美与儒家思想>为题在“中国东南滨海地区古代文化学术研讨会”上作专题发言。该论文后以<潮州工夫茶与儒家思想>为题登在1990年的《孔子研究》第3期中,是陈香白研究潮州工夫茶的第一篇学术论文。自此以后,陈香白受到了极大的鼓舞,于各种学术研讨会中提交与潮州工夫茶相关的学术论文,在多篇论文中论证了工夫茶与儒学的关系。经过陈香白在二三十年间不断的努力论证,及其弟子们的传播和当地政府的宣传推广,儒家文化已然被证为潮州工夫茶的特征之一,同时这一观点也为潮州工夫茶艺成为“中华茶艺”提供了正当性(legitimacy),而其与畬族的历史渊源则被逐渐遗忘和淡化。

在过去几十年潮州工夫茶向全国传播的过程中,由于无论是茶艺培训,还是舞台式展演,或是纪录片拍摄的呈现,人们更多地关注的是工夫茶独特的茶具和冲泡技巧,而凤凰单丛与畬族的始祖传说逐渐被淡化。笔者在潮州与当地人一起品茶闲聊中,人们鲜有提到畬族;在潮州人民政府网站上对工夫茶民俗的介绍中,也完全没有提及畬族;在较为正式的场合需要“表演”工夫茶艺时,女性茶艺师大多穿现在流行的棉麻材质的茶人服,男性也多穿中式长衫,完全看不出工夫茶与畬族有任何关联。在笔者经历的诸多茶会中,唯一的一次与畬族有所联系的是2018年冬参加福建福鼎的一家知名茶企的年会。两位女性茶艺师身着畬族传统服饰向来宾们展示了工夫茶艺。但在背景音乐的伴奏下,介绍的却是畬族与白茶的关系。因为福鼎是著名的白茶发源地,同时也有部分畬族分布。透过此类现代商业性的茶艺展演,亦可隐约窥见历史上畬族与工夫茶、福建工夫茶与广东工夫茶在地域与族群上千丝万缕的联系。

四、风格的演变:从“潮州工夫茶”

到“潮州工夫茶艺”

潮州工夫茶最具辨识性的特征是指其冲泡技巧,要舍得花时间、下工夫。在潮州有一句俗语,叫做“种田如绣花”,意思是潮州人即便是种田也如同绣花一般,将精耕细作发挥到了极致。这种不厌其烦追求“精细”的地域特色影响到潮州人生活的各个方面。工夫茶就体现了当地人对器具和技艺的精致追求。

从关于工夫茶的纪录和文献来看,乾隆年间福建漳州的《龙溪县志》记载了冲泡武夷茶的方式,“茶必以大彬之礶,必以若深之杯,必以大壮之炉,扇必以管溪之箑,盛必以长竹之筐。” 虽然并未直接出现“工夫茶”,但透过小杯小壶加羽扇的茶具,以及武夷茶也是最受潮汕茶人追捧的一类乌龙茶,可隐约窥见工夫茶的雏形。二十年后,袁枚在《随园食单》里记录了他在武夷山游玩时这种独特的冲泡方式。通过这种方式,茶的香气和滋味被充分激发,也彻底颠覆了他对武夷茶的认知:

余向不喜武夷茶,嫌其浓苦如饮药。然丙午秋,余游武夷到曼亭峰、天游寺诸处。僧道争以茶献。杯小如胡桃,壶小如香橼,每斟无一两。上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之。果然清芬扑鼻,舌有余甘。一杯之后,再试一、二杯,令人释躁平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清,而味薄矣;阳羡虽佳,而韵逊矣。颇有玉与水晶,品格不同之故。故武夷享天下之盛名,真乃不忝。

“工夫茶”一词的明确出现最早见于清代俞蛟的《潮嘉风月记》中。虽然俞蛟并非刻意记录清代流行于潮嘉地区的工夫茶,但其中一段对工夫茶的陈设和茶具的描写却被公认为是对工夫茶最早的明确纪录:

工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努咀曲柄,大者可受半升许。杯盘则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物。然无款志,制自何年,不能考也。炉及壶、盘各一,惟杯之数,则视客志多寡。杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。

翁辉东在《潮州茶经‧工夫茶》中较为全面系统地介绍了晚清至民国年间潮州工夫茶的概貌,内容涵盖“茶之本质”、“取水”、“活火”、“茶具”、“烹法”、“品饮”等六个方面。翁辉东认为“潮人所用茶具,大体相同,不过以家资有无,精粗有别而已。”其文中对茶壶、茶杯、红泥火炉、羽扇等的描述与今天潮州一带流行的工夫茶基本一致:

·茶壶:俗名冲罐,以江苏宜兴殊砂泥制者为佳…壶之采用,宜小不宜大,宜浅不宜深,其大小之分,更以饮茶人数定着。爱有二人罐、三人罐、四人罐之别,其深浅则关系气味…。

·茶杯:茶杯若探制者为佳,白地蓝花,憾平口阔,杯背书“若深珍藏”四字。此外仍有精美小杯,径不及寸,建窑白瓷制者,质薄如纸,色洁如玉,盖不薄则不能起香,不洁则不能衬色。

·红泥火炉:红泥小火炉,古用以温酒,潮人则用以煮茶,高六七寸。有一种高脚炉,商二尺余,下半尘有洛,可盛揽核炭,通风柬火,作业甚便。

羽扇:羽扇朋以扇炉。潮安金砂陈氏有自制羽扇,拣净白鹅翔为之…。

从以上的文献中,大致可以看出清代以来工夫茶冲泡方式形成的脉络。值得注意的,在这些文献中,虽然对茶杯、茶壶、羽毛扇等器具之美也有不吝笔墨的描摹,但这些对“物质性”和“技巧”的强调,主要目的都是为了追求“味觉”和“嗅觉”的更好体验。技术是为了服从和服务于饮茶时的身体感,而并非纯粹的“炫技”。比如袁枚详细描写了泡茶技巧是如何影响物质性的:“杯小如胡桃,壶小如香橼”──小巧的茶具能够更好地敛香,通过“嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之”的慢饮方式,最终使他体味到了武夷茶“清芬扑鼻,舌有余甘”的妙处。

在当代社会,潮州的地方行业协会为工夫茶制定了标准的流程。2016年,由潮州菜标准联盟制定的《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》正式发布,为“潮州工夫茶艺”这一传统饮食文化的传承和传播提供了参照标准,规定了潮州工夫茶艺必须采用乌龙茶类,且在姿态、礼仪、茶具、冲泡及品饮方面都有相关要求。2017年12月,工夫茶艺职业技能培训鉴定教材《中国(潮州)工夫茶艺师》正式出版;按照陈香白整理出的工夫茶标准,依次列出了工夫茶操作的21个步骤。

在这21个步骤中,“关公巡城”和“韩信点兵”最为人所知,也是潮州工夫最具特色的地方。但这最重要的两个环节却也成为潮州工夫茶与当代茶艺最大的区别。在很多茶艺馆里,茶艺师为了保证每一杯茶的汤色、浓度和味道保持一致,在传统工夫茶的基础上增添了一种新的工具—公道杯。出汤后,茶艺师首先要将壶里的茶汤全部倒在公道杯中,然后再从公道杯中分给每位客人。所谓“公道”,就是要保证每一个客人茶杯中的茶汤浓度都一样。对于潮州之外的茶人而言,公道杯在很大程度上解决了泡茶时由于先后顺序导致的浓度不匀的难题。然而,潮州在地人对“公道杯”却几乎都持不屑一顾的态度。按照潮州在地人的说法,只有不懂泡茶的人才会用“公道杯”,在地人不用“公道杯”照样能保证每杯茶的茶汤茶色分得均匀。“关公巡城”与“韩信点兵”就是保证茶汤浓度均匀的关键:出汤的时候,主人要在三个茶杯当中巡回倾洒,谓之“关公巡城”;最后再通过“韩信点兵”将最后一点茶汤点在量少的杯子里,基本都能保证三个杯子的茶汤均衡。

在潮州有句俗语,叫“茶三酒四踢桃二”,这句话的意思则是三人喝茶、四人喝酒、两人游玩为最佳。从这句俗语可以看到,潮州人喝茶对于“三”的偏好。潮州人喝茶讲究细细慢“品”,三人饮茶刚好形成了一个“品”字,这是其一。其二,潮汕工夫茶偏爱小壶,一个标准壶。一次出的茶汤一般刚好够三杯。当然也有四杯茶、五杯茶、六杯茶的量,也有微型的工艺壶,但最为潮州人广为接受的还是三人份量的小壶或者盖瓯。当茶客超过三个人的时候,由于茶杯不够往往就需要通过洗杯和轮流使用来协调。一般而言,冲泡的第一杯茶要先给长辈或者地位最高者。在所有人都喝过一轮之后,就没有这么多的讲究了。潮州人在泡茶时比较随意,他们投茶、淋壶、分茶、匀茶的一套动作一气呵成如行云流水。这些手上“工夫”并不刻意,而是因为自小就泡茶,通过长时期的实践已经完全内化为身体的一部分的具体化技巧(embodied technique)。“洗杯”是潮汕工夫茶的特色之一。洗杯时,主人将一个茶杯竖放于另一个茶杯中,用三只手指转动清洗。熟练者可以同时两手洗两个杯,动作迅速,声调铿锵。“洗杯”要求长期实践累积的“技巧”,虽然看似轻松,但若是对一个毫无经验的外人,则稍不留神就有可能被开水烫伤。但对于潮州人而言,用三个指头“洗杯”则是极为寻常的一件事。在笔者的田野访谈中,一些外地人表示传统工夫茶以手指洗杯,且多人轮流使用杯子,不太卫生。而在地人则认为潮州工夫茶用滚水烫杯,已经起到了消毒杀菌作用。当代茶艺增加的一些步骤和工具(公道杯、茶筷、茶则、茶针等)都没有任何实质性的作用,只是“为了好看”。比如茶艺师使用“茶筷”夹住茶杯烫洗纯属多此一举,且茶汤在公道杯中倒来倒去都凉了,完全失去了茶在热腾腾的时候才有的香气。工夫茶一定是要用滚水冲淋壶身,加上“关公巡城”、“韩信点兵”一气呵成。

虽然工夫茶冲泡是一种内化于个体日常生活的实践,但同时也是潮州当地饮茶风俗有别于其他地方的集体表征。从这一角度来看,“技术”同时包括“个人的”和“社会的”两个维度。一方面,技术是一种具体的(embodied)知识,要求长时间地实践,融于从业者的肢体和感觉器官中。另一方面,它“嵌入”(embedded)社会关系之中,并通过从业者所在小区、社会等级制度与分工假设得以再生产。当代工夫茶艺即是随着中国大陆最近二三十年的现代化进程、台湾与大陆的茶人之间的流动与交流、行业内部人群分层和新的职业群体出现等新社会现象而产生的。

尽管工夫茶早在明末清初时期就随着大批潮汕以及福建人移民东南亚地区而闻名海外,然而为中国内地的大部分民众所认知与接受却仅仅是改革开放以后三四十年间才发生的事情。在这一过程中,潮州工夫茶、台湾茶艺与福建工夫茶产生了交流融合,尤其是诸多台湾著名的“茶人”到大陆著书立说,在北京、上海等大城市开办茶艺培训班,对大陆茶人产生了较大的影响。当然茶艺的产生有诸多因素的综合影响,除了中国大陆近些年经济的迅速发展推动了对物质文化的需求,也有台湾与大陆在政治局势缓和时期促进文化交流的刺激,以及中国政府近年来所倡导的传统文化复兴的影响。“工夫茶”在某种程度上被认为是起源于福建武夷山,兴起于广东潮汕地区,之后又在台湾获得了“改造”和再次复兴。闽台文化一直被认为同根同源,是两岸关系缓和时期连接中国大陆与台湾的重要纽带。过去十年来,随着两岸关系逐步升温,台湾茶人到中国大陆的著名茶产区寻访好茶,大陆茶人以跟随台湾“师父”习茶为荣,已成为当今茶界的一股时尚潮流。在这样的交流互动的背景下,潮州工夫茶与台湾茶人带到中国内地的茶艺相结合,并部分融合了流行于闽南地区的饮茶实践,逐步发展出了当代工夫茶艺。当代茶艺从茶馆的装修风格,到茶人自身的妆容、发型和服饰无不努力营造一种“视觉至上”的图象景观。“茶艺”虽然经常被表述为中华传统文化,但其实是伴随着茶艺师这一新兴的职业群体和新式的品茶场所──茶艺馆/茶空间而出现的新现象。从田野的实际情况来看,即便茶艺师在其他城市已经成为一种比较普遍的职业之后,在相当长一段时间里,潮州依然没有茶艺师。这是因为泡茶喝茶原本就是潮州人生活的一部分,而难以将其从生活中抽离出来。潮州人的房前屋后、大街小巷、客厅院子处处都是“茶空间”,泡茶待客是日常生活的一部分,因此茶艺师这一职业群体在潮汕本土倒显得画蛇添足。潮州第一个真正意义上的茶艺馆是千庭茶舍。2014年9月,千庭茶舍邀请了潮州工夫茶的两位国家级传承人陈香白和叶汉钟为他们的员工进行了两个星期的职业培训。一个月后,千庭茶舍开业,成为潮州市内唯一的一家茶艺馆。著名的工夫茶之乡直到2014年前才出现第一个茶艺馆,这在外人听起来似乎是不可思议的一件事,但这也说明了目前标榜承载了中国传统文化的“茶艺”是非常晚近才出现的新事物。

当人们聚在一起品茶的时候,实际上涉及到一套整体的身体感官体验,而不仅仅是味觉的体验。这一套“体感”包括水的温度、茶汤的外观、滋味,甚至是对茶的某些保健功效的“想象”。人们在一起交流和品茶,不仅通过直接的语言表达,而且还通过触摸、声音/沉默、视觉、嗅味和冲泡演示来体现。在传统的潮州工夫茶实践中,人们更注重茶本身的滋味如何,且饮茶具有社交功能,其饮用场景喧嚣热闹。潮州人充分调动味觉、嗅觉和听觉感官享受这份属于在地人的感官愉悦。但在近年来出现的茶艺馆中实践的工夫茶艺,则更多是本地年轻女性展现给外地人看的一道地方文化景观。尤其是在茶会上,人们更多的是保持距离的“观看”,而难得分得一口茶汤。

当代茶艺与传统的潮汕工夫茶最主要的分歧表现在三个方面:一是是否使用公道杯。如前文所述,“公道杯”是一种新生事物,并不存在于潮州当地传统的工夫茶具中;其二,传统的潮州工夫茶因为有“淋盖去沫”、“关公巡城”、“韩信点兵”等步骤,因此需要配茶盘用湿泡法。当滚烫的开水淋透壶身和白瓷茶杯,整个茶盘上都热气腾腾茶香四溢;相反,当代茶艺为了茶席整体的视觉效果,通常只铺一条窄而长的席布(大多是天然材料),茶壶或盖碗置于壶承上。由于要时刻注意保持茶席表面洁净,尽量避免茶水洒在席布上,因此也被称为干泡法。由于壶承的储水能力非常有限,淋壶和温杯的步骤有时会被省略,有时会配合水盂进行,但都没法像使用茶盘烫得那么酣畅淋漓。因此湿泡法虽然看上去更雅致,但在香气表现上却大打折扣。其三,传统的潮州工夫茶是“茗倾素纸”,即将干茶倒在一张白色棉纸上,再将白纸卷成漏斗状送入紫砂壶中。这样的操作是非常合理的,因为一个标准壶的壶口只有3公分左右,而工夫茶投茶量很大,一般一次取7公克左右,如果不将纸卷成漏斗很难将干茶叶全部送入壶中。但当代茶艺为了视觉上的美感从不会使用白纸,而是将干茶叶铺放在“茶则”上进行展示,之后再用专门的“茶针”小心地拨入紫砂壶或盖瓯中。

如今各大城市的茶艺馆由专业茶艺师提供服务的“工夫茶”,其实和传统的“潮州工夫茶”已经有所不同。在一些大城市的茶馆中,茶艺师们确实也可能会用榄炭烧火,用红泥小炭炉和砂铫作为烧水的器具,然后使用盖瓯和白玉令(若琛杯)等茶具,让人有种置身潮州品饮工夫茶的错觉。但若仔细观察,在他们的茶席上明显摆着台湾茶艺中最常使用的“公道杯”,采用的泡茶方法也是“干泡法”而不是潮州传统的“湿泡法”,潮州工夫茶中最重要的“关公巡城”和“韩信点兵”几乎都被省略了。因此,从严格意义上讲,这些大城市的茶馆中所呈现的“工夫茶”应该是已经被改造过的当代茶艺表演,而不是传统的潮州工夫茶。但是一批批的茶艺师被不断规模化的培训出来进行这种标准化的操作,使得这种形式的“工夫茶艺”更广为人知。

五、“大师”与潮州工夫茶的“变革”

中国茶行业历来就具有“大师”叙事的传统,从唐代“茶圣”陆羽到被称为当代“茶圣”的吴觉农、张天福等,乃至最近几年在商业推广上最为成功的高端茶叶品牌“小罐茶”仍然沿用了“大师”这一传统符号。因此,在21世纪席卷全球的非物质文化遗产保护浪潮中,从国家级到县级的“非遗传承人”认定对于茶界而言,倒像是一种对中国茶文化中固有的“大师”情结的致敬和回归。许多在当地从事茶叶加工制作数十年,本来就有较高威望的茶人在成为“非遗传承人”之后,因为有了这项官方“认证”的头衔而愈加活跃,他们在推动地方茶文化传播方面起到了不可忽视的作用。“工夫茶”在当代之所以能够跳出潮汕的地理局限而风靡全国,离不开以陈香白、叶汉钟为代表的几位男性非遗传承人“大师”对其进行的技术“变革”和在国家级媒体上的推广。

虽然今天在潮州,大家在日常口头交流中都讲“工夫茶”,但自2008年“潮州工夫茶艺”作为官方名称被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录以后,在正式场合中,这种本地传统的泡茶方式一律被统一表述为“潮州工夫茶艺”。从“工夫茶”到“工夫茶艺”的一字之差,实则体现了最近十多年来国内饮茶风尚的转向──即从专注于泡茶“技术”到转向程序性的“茶艺”展演;以及国家自上而下推行的“非物质文化遗产”保护系统与“地方性知识”发生碰撞以后带来的一系列变化。在具体的地方实践层面,具有传承人头衔的“大师”们在推动“工夫茶艺”的标准化过程中扮演了重要角色。

潮州工夫茶作为一种当地人人都会的一种“技能”,充分展示了其已嵌入地方性社会生活中。但另一方面,每个人泡出的茶汤口味又略有不同,反应出主人的个性化风格。这也是为什么在地人喜欢聚在一起品茶的原因。在不断的交流碰撞中,在地人既保持着一种相对统一的泡茶技术,但同时又都力图展现自己的特色。当代“艺茶”看上去虽更为优雅,但其实却是对大师们总结归纳的标准的机械执行,失去了泡茶者的个性。

如前所述,潮州当地学者陈香白是推动潮州工夫茶艺的代表性人物之一,他在收集、整理和总结潮州工夫茶资料的基础上,规范化了工夫茶的流程,在此基础上逐步形成了现在普遍流行的“潮州工夫茶艺”。在过去的二三十年间,陈香白一直不断宣传和推广他总结的“二十一式”。陈香白向外界展示和传播潮州工夫茶艺主要通过三种方式:第一种方式是通过应邀到国内外各个地方和场合讲课授艺,或者潮州以外的人前来潮州请陈香白来讲茶授艺。第二种方式是通过接受国内外主流媒体的采访,通过媒体镜头展示工夫茶艺,宣传潮州工夫茶文化。陈香白曾多次接受如中央电视台等新闻媒体的采访。第三种方式是收徒的方式。他所收的这些弟子当中,除了来自潮州当地,还有很大一部分是来自于全国各地,甚至还包括一些海外的“洋弟子”。在招徒和对外展示潮州工夫茶的过程中,陈香白始终以他整理的二十一式作为表演范式,而不是潮州人日常生活中的工夫茶。潮州文化局在潮州工夫茶向上申报国家级非物质文化遗产时,参考并采用了陈香白整理的工夫茶艺二十一式。除陈香白之外,叶汉钟也是推动潮州工夫茶艺标准化的重要人物之一。2012年,叶汉钟在中央电视台拍摄的纪录片《茶:一片树叶的故事》中作为“潮州工夫茶大师”出镜。随着这部纪录片在全国引起轰动,叶汉钟也很快成为茶界名人。此后,邀请叶汉钟介绍潮州工夫茶的主流媒体络绎不绝。2015年,潮州菜标准联盟制定的《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》就是由叶汉钟主要起草的。2017年12月叶汉钟主编的《中国(潮州)工夫茶艺师》正式出版。该书的出版标志着潮州工夫茶由较为随意的民间冲泡向职业化和规范化转变,从日常生活的实践向表演性的茶艺转变。

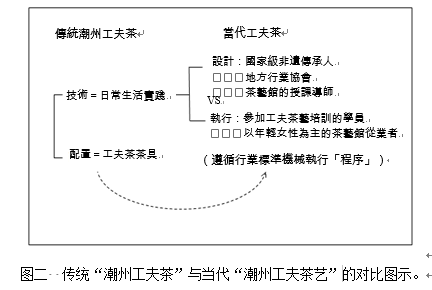

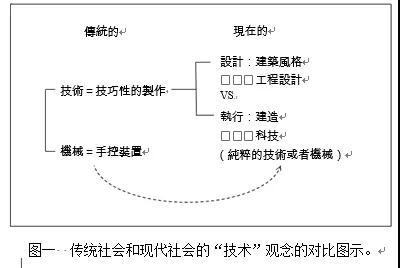

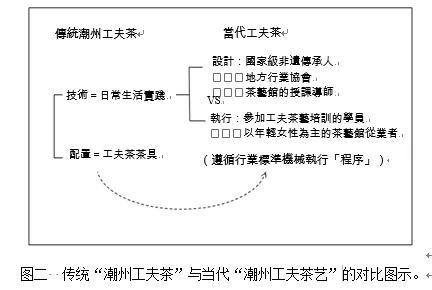

Tim Ingold指出,在传统社会中“技术”是带有思考性的,是与“机械操作”相悖的;而现代社会将传统的“技术”分裂为“设计”与“执行”两个不相关的部分,而负责执行的这部分纯粹“技术”(更接近本文的茶艺)被异化为可以跟人们的日常经验相分离的工具。他将 Bruzina在讨论建筑艺术时对“技术”概念在从“传统”向“现代”的转变分析表示如图一:

藉由此图对“技术”的理解,或可将潮州工夫茶从传统社会中的“技”向现代社会中的“艺”的转变表达如图二。在传统社会中,并不存在所谓熟练掌握潮州工夫茶“技术”的“大师”与年轻学徒之分。潮州人在日常实践中冲泡工夫茶时也并不需要遵循所谓的“二十一式”等标准,而是比较随意地就环境自我发挥。但在当代的工夫茶艺领域,产生了以非遗传承人、茶艺培训导师和行业协会为代表的菁英群体和机构,他们掌握着“传统”的话语权,负责制定“标准化的”传统,而以女性学员为主的茶艺师们则只是负责按照标准机械执行。

六、新兴的职业群体:“茶艺师”

作为工夫茶的发源地,潮州专门的茶艺培训的机构其实并不多,而且都是近几年才出现的,与当地茶艺馆出现的时间几乎同步。在这一过程中,几个关键人物起到了重要作用,可以用“三个人和一个机构”来概括,即叶汉钟、王翠盈、林宇南和潮州市茶艺协会。在潮州,最早进行茶艺培训的是王翠莹。王翠莹为潮州工夫茶艺市级非遗传承人,师从陈香白。王翠莹最初也像很多人一样,到外地去销售茶叶,在销售茶叶的过程中应顾客要求表演工夫茶艺。在表演的过程中,她敏锐地觉察到了茶艺培训的市场前景,故而于2011年开始从事茶艺培训。王翠莹的培训机构几乎每期都能招满人,她本人也经常应邀到深圳、杭州等地培训,有时也应邀到韩山师范学院和职业技术学院上课。王翠莹的茶艺培训可以分为三个类别:第一类是生活实践中的工夫茶艺,以教授怎样使泡出的茶更好喝为目的。用王翠莹本人的话来说,就是“怎样使400块的茶冲出500块的感觉”;第二种是工夫茶艺的二十一式,也就是陈香白总结的标准化的工夫茶;第三种是教授怎样更好地表演茶艺,这种是以展现茶艺师的姿态之美为主要目的。而跟随王翠莹学习茶艺的几乎全是年轻的女学员。正如张静红观察到的,“平日在潮州城内各个角落喝茶,遇到男性泡茶的时候满多。而协会的排练成员却都是年轻女子,这似乎和全国其他地方茶艺队伍的构成状况趋于同质化──在茶艺展演里,女性泡茶的姿势被认为更为柔美。”

然而需要注意的是,女性茶艺师更多的是出现在以外地人或游客为主的商业性消费场所,主要是展示和表演给外地人看。在潮州人的家庭接待客人和朋友聚会的场合,男性泡工夫茶仍是最为常见的。在政府组织的官方展演中,则是以男性非遗传承人为主。

事实上,在潮州当地出现以年轻女性为绝对主流的专业茶艺师群体,可以说是工夫茶从“技”向“艺”转变的一个必然结果。在传统中国社会中,品茶一直是文人的“雅趣”之一。所谓“琴棋书画诗酒茶”是儒家士大夫追求自身愉悦和修养而掌握的技能。而茶与琴也经常同时出现在中国传统的画轴以及诗词作品中。简而言之,在中国传统茶文化中更多出现的是男性角色,即便是为这些文人烧水备茶的也多是男性童仆。传统的潮州工夫茶虽然并没有明确的性别区分,但从一些老照片和文字描述中也可以看出,聚在一起泡茶品茶的多是男性。目前潮州工夫茶两名最有名的两位代表性传承人陈香白与叶汉钟也是男性(分别为国家级和省级非遗传承人)。但在目前潮州的商业性茶艺馆/茶空间中,进行工夫茶展演以及为客人泡茶的几乎全都是年轻的女性茶艺师。以千庭茶舍为例,笔者调研期间,茶艺馆包括店长在内共有5名茶艺师,全部为年轻女性。其中最年轻的刚刚大学毕业,只有22岁;最大的两名茶艺师是一对双胞胎,只有27岁;5个人的年龄均在20-30岁这一年龄阶段。喜心斋工夫茶艺馆有3名茶艺师,其中店长是一名80后的形象气质姣好的女性,两名店员则是90后女性,最年轻的一名为韩山师范学院的大四实习生。

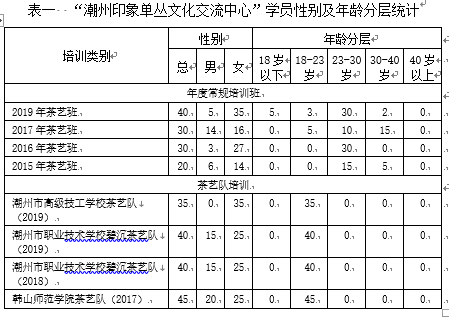

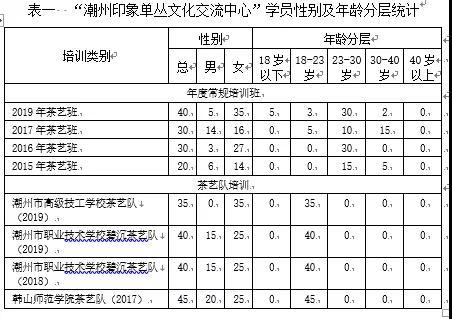

在潮州市,最负盛名同时也是最早开设的茶艺培训机构为王翠莹经营的“潮州印象单丛文化交流中心”,其最近几年参加茶艺培训的学员性别及年龄分层如“表一”所示。从表一可以看出,在该培训中心招收的学员中,全部学员的年龄段集中在18-40岁之间,40岁以上的学员竟无一人,这一数据充分说明了年轻茶艺师的绝对主导地位。此外,王翠莹受聘授课的高校的茶艺队学员年龄全部在18-23岁之间,而在向社会招收的学员则主要集中在23-30岁这一区间,尤其是2016年30名学员全部都在这一年龄阶段;而在2017年和2019年还分别出现了5人和3人的年龄小于23岁,这进一步说明了茶艺师这一职业群体越来越趋向于年轻化。在男女性别比例方面,无论是社会上主动报名参加茶艺培训的学员,还是高校的茶艺队,女性学员人数都占据了绝对的优势,且潮州市技工学校的35名学员全部为女性,可见当代工夫茶艺与女性性别之间的高度关联性及男女性别失衡现象。

传统的茶叶感官审评方法被称为“五项评茶法”,即对茶叶的外形、冲泡出的汤色、香气、滋味和(泡过以后的)叶底,经干、湿评审后得出结论。五项评茶法要求审评人员视觉、嗅觉、味觉,甚至是触觉并用,外形与内质审评兼重。但在实际操作中,感官之间并非泾渭分明,而是相互交叉影响。David Parkin和Kunbing Xiao根据不同的场合人们对不同感官的关注,总结不同类型的茶事活动与对应的感官特征为:1.仪式化的“茶会”强调视觉效果而抑制声音表达与语言交流;2.茶艺培训课程对描述香气、滋味和触觉的语言规训;3.具有竞争性的“斗茶赛”中对味觉、嗅觉等感官经验的强调和鼓励言语的自由表达。

本文所讨论的传统工夫茶具有一些斗茶性质,更强调味觉体验,仍多由当地男性主导。而当代工夫茶艺强调了对动作优雅和环境的关注,凸显了视觉和听觉的地位,不仅要求茶要好喝还要求好看,甚至是“好看”比“好喝”更为重要。性别分工将接待和招待功能与女性属性联系在一起。女性通过被男性“欣赏”从而在市场上获得“被展示”的价值。在茶行业,男性泡茶时一般没有特别的服饰要求,动作更加潇洒自由,更注重泡茶的“技”。而女性茶艺师具有姣好的容貌和优美的体态几乎已经成了茶界的不成文规定。在女性茶艺师群体中,有一套默认的着装及妆容要求:茶艺师的妆容一般都化淡妆,且留着清一色的黑直髪,有的茶艺师会在脑后盘一个发髻。虽然任何茶艺馆都不会明文禁止茶艺师烫染头发,但笔者几乎从来就没见过一个烫过或者染过头髪的茶艺师。烫发和染髪是20世纪初随着西方文化传入中国以后才开始流行的“洋”时尚,而黑直髪也一直是“东方主义”的刻板印象之一,因此茶艺师的中式服装和黑直髪或者盘髪从视觉上直接传递出一种“传统的”信息。从着装开看,最近十年来在茶界中出现了专门的“茶人服”。这些茶人服以年轻女性群体为消费对象,以棉、麻、桑蚕丝为主要面料、采用立领、盘扣、斜襟等传统的中式服饰元素,整体风格飘逸柔美。此外,与茶相关的“琴棋书画”等其他内容也与当代茶艺逐渐融入。年轻女性表演古琴弹奏,茶艺师同时会香道、花道等技能早已超越了传统的“工夫茶”范畴,但却能使茶客们在视觉上得到了极大的满足,甚至超越了本应成为品茶核心的味觉与嗅觉。从人的身体感官经验来看,味觉和嗅觉的体感是更为微妙的,需要经过长时间的实践和训练才能习得,而视觉和听觉的刺激强度更大更直接。由于人们在感官体验中的“移情”和“通感”作用,即听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉之间的交互渗透作用,品茶过程中的“观其色、嗅其香、试其味”实则为一个整体性的感官系统。视觉上的美感的确会有助提升人们的嗅觉和味觉体验。此外,正如前文已经提到的,由于现代网络和传媒技术的发达,使得视觉和听觉可以超越地理空间的局限进行传播,但味觉和嗅觉却必须是“在场”的亲身体会,这也导致茶行业从业者更愿意在形象、着装和环境上投入,因为视觉感官面对的潜在观众规模要大得多。

整体而言,仪式性的茶艺表演的特点可能更多地体现出视觉上的美感、声音的缺场(沉默)、优雅的肢体动作和手势、传统服饰的呈现,而不是茶人之间的谈话或交流。而这些特征恰好与传统中国女性被期待的温柔、优雅等质量相吻合。

七、结论:潮州工夫茶艺的现代性

本文从三个方面分析了从“工夫茶”到“工夫茶艺”转变的二三十年间,潮州当地的饮茶实践所经历的一些变化,并试图透过这一国家级非物质文化遗产项目的生存现状来反思在现代社会中被标榜为“传统”的地方民俗究竟在多大程度上保留了其“原真性”,以及在现代化的都市生活中这些所谓的“传统”又是如何重新获得新的生命力。

首先,从地理位置和族群源流来看,潮州工夫茶一开始具有一个“华夏边缘”的尴尬地位,即当地畬族始祖盘瓠与凤凰茶的传说。当地方政府和文化菁英将“工夫茶”作为一个文化符号对外输出时,这一边缘族群的身分就被有意或无意地抹去了,而代之以大书特书工夫茶与“儒学”的关系,建立了工夫茶与“儒家”的新的联系。这一文化表征上的“正统”身分也更有利于工夫茶摆脱其地理上的局限性,从而为其后来演变为一种代表中华的茶艺提供了正当性。其次,在过去二三十年来中国大陆的茶艺(茶道)和茶艺馆(茶空间)从无到有迅速发展的过程中,原本注重泡茶技术以追求更好口感的“工夫茶”逐渐向更注重展演性和视觉美感的“工夫茶艺”转变,出现了微妙的日常生活中较为随意的工夫茶与“规范化”的工夫茶艺展演的区分。再次,随着工夫茶由“技”向“艺”的转变,潮州地方社会出现了以男性非遗传承人为代表的“大师”和年轻女性为主体的茶艺师的分层。“大师”们负责定义“传统”、制定行业标准,并设计出一套便于传播的潮州工夫茶标准操作程序,而女性学员们则只是机械照搬和执行这一套“规范的传统”,并最终受训成为职业茶艺师。这一所谓传统潮州工夫茶的标准化生产过程也呈现出了当代茶艺中的视觉优先原则和性别化消费特点。

本文对潮州工夫茶的当代转变并非持批判态度,而只是尽可能如实地反映其在过去的二三十年间出现的一些变化。笔者认为,潮州工夫茶艺呈现出的如上现代化特征实为其在当代社会中重获生命力而不得不为之的无奈之举。毕竟,维持一种实践的持续发展有时需要修饰或改编,在这方面的创造力可以被认为是对传统的有效即兴创作(valid improvisation on tradition)。通过本文的观察和分析,可以看出所谓的“工夫茶艺”虽然仍保留了当地传统工夫茶的最主要形式,但其实其在最近这些年的变化不仅没有遵守本地大众日常生活中的习惯,反倒呈现出某些“现代化”的特征,其中最为明显的特征之一就是标准化的操作培训。标准化是现代社会的基本特征之一,而列入“非物质文化遗产”的很多传统技术却是要依靠匠人的手感、身体感和经验来完成。传统社会的手工业者运用“思考的手”(mindful hand),根据具体环境和工具而使得每一次技艺的完成都具有个人的创造性。这种不规范化的操作导致的细微差异也正是传统“手工”的魅力所在。因此也可以说,非物质文化遗产所代表的“传统”的价值观是反标准化和规范化的。但在某种程度上而言,联合国教科文组织(UNESCO)自上而下推动的非物质文化遗产保护运动本身也是现代化的产物。因此在申报过程中,当地政府亦不得不按照一系列标准化的“实施指南”去操作。比如对潮州工夫茶的二十一式归纳、“工夫茶艺”的命名等在申报过程中就已然偏离了传统。此外,从身体感官的角度来看,虽然一直以来被压抑的味觉、嗅觉在现代社会得到了空前的释放,但在感官等级制中仍然是以视觉占据绝对的核心地位。品茶是一种典型的多重感官综合作用的活动,从“工夫茶”到“工夫茶艺”的一字之差也体现了其身体感知从以“嗅觉”和“味觉”为中心向现代社会“视觉至上”的演变。而这种转变带来的必然后果之一就是茶艺中的性别分工和“物化的女性”倾向。在本文所有的叙述中,其实很难非常清晰地区分传统的“潮州工夫茶”与规范化操作的“潮州工夫茶艺”。两者之间并非泾渭分明,而是相互重迭和融合。与大部分非物质文化遗产项目的生存现状不同的是,潮州工夫茶不仅没有在现代社会中呈现颓败之势,反倒在国家、政府的支持与当地菁英的推动下,吸引了越来越多的人参与进这一具有巨大利润的“工夫茶”产业链条中,从而焕发出新的商业活力。而潮州工夫茶之所以会有产生如此显著的自我传承能力,除了有中国经济迅速发展、中产阶级追求精致化物质生活的社会潮流的推动的因素,在很大程度上也恰恰来自于潮州工夫茶的自反性与自我现代化的选择。对传统的要求是现代思想的永恒特征之一。在现代社会,无论是在人们的思想层面还是在实践中,创新和传统并存。现代社会的自反性很多时候要求人们假想存在一个永恒的“过去”,即使这种固定的“过去”可能不曾存在过。所谓已被证明为合理的传统,实际上已经是一种具有虚假外表的传统,它只有从对现代性的反思中才能得到认同。

(原文《中国饮食文化》16.2(2020),参考文献从略。图片来自于第五届饮食文化生产学术会议暨第六届食文化发展大会)

来源:茶贵人

如涉及版权问题请联系删除

引言

潮州工夫茶的雏形可以上溯至唐宋,明清之后这种饮茶方式在中国福建及潮汕地区最为盛行。工夫茶并非一种茶的名字,而是指一种泡茶的技艺。之所以取名“工夫茶”,一方面是因为喝工夫茶比较费时间(花工夫),但更重要的是这种泡茶的方式十分讲究,需要泡茶者及品饮者具有相当的技巧(工夫)。无论是茶具的选择,还是对于泡茶所用的水的要求,亦或是冲泡时程序的讲究,都需要一定的知识。最近二三十年以来,联合国教科文组织推动的“非物质文化遗产”对“地方传统”保护的肯定,以及中国城市中新兴的“中产阶级”对精致生活的追求,都在很大程度上推动了中国当代的“茶文化复兴”。在这样的背景下,潮州工夫茶独特的泡茶方式使其从全国各地众多的饮茶风俗中脱颖而出,突破潮汕地区有限的地理空间,迅速向全国各地传播。在国内外的对中国传统文化的宣传推广活动中,时常可以看到以“工夫茶”命名的茶艺表演。在程序标准化的茶艺表演过程中,或是在当地导游的口头介绍中,潮州工夫茶被表述为从出现之初就从未变过,堪称“中国茶文化的活化石”。

传统的潮州工夫茶具(肖坤冰摄于潮州千庭茶舍)

然而笔者透过潮州地区的实地田野,观察到当地人的工夫茶实践与媒体所宣传的“传统”并非完全一致。工夫茶的呈现方式在不同的时期,与具体场景、参与者的角色和参照对比的对象等,都有诸多微妙的联系。本文的分析与思考主要围绕几个问题而展开:其一,潮州工夫茶作为中国最具代表性的茶文化,其诞生地的地理位置却处于“华夏边缘”的东南沿海一隅,那么这种饮茶习俗是否从一开始就具有在地理和族群上的中心地位?其二,潮州工夫茶究竟在多大程度上保留了“何时的”传统?目前在潮州地区,当地人践行的工夫茶是否与几十年前一样?其三,在女性占据茶艺师主流的茶艺圈,这股偏好年轻女性的行业潜规则是否影响或在多大程度上影响了潮州工夫茶的传承?

理论视角与“潮州工夫茶”的研究回顾

潮州牌坊街上的“潮州工夫茶艺”塑像和介绍

EdwardShils在其经典著作Tradition中花了大量篇幅去解释何为“传统”,他认为“传统意味着许多事情。在最基本的意义上,它意味着简单的传承(traditum),它是从过去传递到现在的任何东西。它没有说明传播的内容或特定的组合,或者它是物理对象还是文化建构;它没有说明它已经流传多久或以何种方式,是口头还是书面形式。”可见,Shils对传统的定义是非常开放的,它可以是任何从过去到现在的沉淀物(precipitate)甚或枝微末节(filament)。后来的研究者EricHobsbawm更激进的提出“传统的发明”这一概念,他指出那些所谓影响我们日常生活的具有悠久历史的传统,实际上都是当代人为响应社会变革,增强国家和民众的凝聚力而进行的“创新”和“发明”。要理解何为传统,有必要对与之对应的另一概念“现代性”进行梳理。安东尼?吉登斯(AnthonyGiddens)将“现代性”笼统表述为大约17世纪出现在欧洲,并且在后来的岁月里,程度不同地在世界范围内产生影响的一种社会生活和组织模式。并且极富洞见性地指出,“反思性”乃是最显著的“现代性的后果”之一。可见,“传统”与“现代性”并非截然对立,在某种程度上“传统”是迈向现代的一种手段和普遍社会进程(commonsocialprocess)。原因有二:现代社会由于急剧变革,可能在民众中引发普遍的不安全感或不确定性,此时宣称一种惯例是传统的,即认为该惯例在时间上是连续的,且由于其道德或美学价值而具有一种天然的合法性,有利于维持现代社会的稳定。其次,在当代的消费社会,制定或展示传统还会带来可观的商业收益。

潮州工夫茶艺在今日已被公认为传统中国茶艺的代表,且标志性事件是在2008年“潮州工夫茶艺”被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。从“潮州工夫茶”到“潮州工夫茶艺”的一字之差显然并非地方政府申请非物质文化遗产时的一时文字游戏,而是暗含在过去的二三十年中,这一地方饮茶实践从“技”到“艺”的逐步转变过程。潮州工夫茶,以其独特的冲泡技巧为特色,因而有必要对其涉及的“技术”及其相关概念的发展进行简单梳理。在西方世界,“技术”(technology)并非一个静止的概念,而是随着人类社会的演化而不断发展的。“技术”源自于希腊语"tekhnologia",它的词根为"tekhne",最初意指“艺术或手艺”。但到了18世纪,“技术”转向藉助于手动装置(manualdevices)的,机械的(mechanical)、无意识的、呆板的手工,这比较接近“技术”一词在现代的概念。可见,技术与手工技巧(technique)的分离其实是随着现代科技的发展而逐渐产生的。本文讨论关于冲泡潮州工夫茶的“技”更接近“技巧”(skill)这一概念,强调操作者的主体能动性和对身体的操控。TimIngold认为,技巧不是指“身体技术”,而是指在一个结构丰富的环境中行动和感知整个有机物(不可分割的身与心)的能力。同时,“技”也不是代代相传的,而是在实践操作中,透过培训和经验发展人类有机体的做法(modusoperandi)中而获得重生的。在本文的案例中,也将讨论“工夫茶艺”是如何在老一辈与年轻一辈的“传”与“授”之间,以及年轻学员的日常实践中获得新生的。传统的潮州工夫茶更多的强调冲泡技巧,而当代茶艺则更多地追求工夫茶的艺术化或可视化的呈现,因此,在官方场合都是称之为“茶艺”(teaart)。在西方社会,人们倾向于将艺术(art)与技术视为建立在不同基础之上的独立领域。但在东方社会,“技”与“艺”之间的区分更为模糊。本文所讨论的工夫茶中所呈现“技”与“艺”就很难有明确区分,很难说工夫茶的某个方面就只体现了“技”而与“艺”完全无关。例如日常生活中的工夫茶,尽管喝茶的场所十分随意,但是其同样会讲究茶具的精美;而茶艺表演中的工夫茶,尽管其十分讲究茶席的设计、品茶的环境,但是茶艺师的技术对茶味的呈现也有至关重要的作用。

饮茶是一项涉及到运用视觉、嗅觉、味觉、触觉等多重感官的活动,其中最重要的是嗅觉与味觉。从古希腊时代就开始逐渐形成的“感官等级制”是本文考察潮州工夫茶向当代“茶艺”转变的一个重要研究途径。以柏拉图和亚里士多德为代表的古希腊哲学家们认为,视觉和听觉代表着有距离的理性判断,因而是高级的感官;而味觉和嗅觉则与食物直接发生接触,服务于肉体的放纵和愉悦,因而是低级的感官,并由此建立了以视觉为中心的“感官等级制”(thehierarchyofthesenses)。ImmanuelKant重申了以视觉和听觉较为基础的趣味判断与身体感官的分立,并认为“趣味”是可以脱离个体主观感受,而具有美学上的普适性。ImmanuelKant认为审美/品味是纯粹的,与生俱来,具有普世标准的;而PierreBourdieu则认为品味是后天培养的,具有强烈的阶级区分暗示。品味反映和复制出社会等级,成为社会等级的具体化表述(embodiedexpression)。“感官人类学”是近年来人类学家研究茶艺的一个重要研究取径。余舜德较早地将感官人类学的研究路径引入对茶叶价值生成的研究,JinghongZhang也在其民族志作品中刻画了当代消费者对普洱茶的感官品鉴,DavidParkin与KunbingXiao特别指出茶艺涉及的多重感官中容易被人忽视的“有声”和“无声”的听觉问题。潮州工夫茶从“技”到“艺”的变革是本文关注的重点,这一技巧上的转变带来的一个无法避免的影响就是当代工夫茶艺在“香”(嗅觉)和“味”(味觉)呈现上的弱化以及对视觉效果的强化,因此本文在讨论技术变革时也会运用感官人类学分析茶客饮茶的身体感变化。

具体到对潮州工夫茶的研究,大部分论文发表仍停留在对工夫茶的历史、传统技艺的阐释,以及近年来呈现对工夫茶作为“非物质文化遗产”传承的大量关注。然而,在国际学术界中,尤其是港台一些人类学者对工夫茶的原真性(authenticity)进行了批判性思考。例如,LawrenceZhang与JinghongZhang从国族之间跨文化交流的角度对中国大陆以及台湾当代茶道(茶艺)之间的关系进行了反思。前者指出目前大陆流行的茶道实际上是在潮汕工夫茶的基础上,又经过了台湾茶艺的包装再传回大陆,并在此过程中受到了日本煎茶道(senchadō)的影响。但在当代国家对文化遗产大力倡导的背景下,这种来自异域的“遗产”在对中华传统的强调下被有意地遗忘了。后者认为被大陆茶人视为“中华正统”的台湾茶艺本质上反应了当代台湾在中日两种文化张力的双重影响下对“传统”的矛盾抉择及对原真性的本土化适应。此外,张静红和Peterd’Abbs都基于在潮汕地区的田野调查,运用民族志深描的方式,对日常生活中的工夫茶与展演性的“茶艺”进行了对比分析。不同的是,张静红从主体性角度出发,运用“身体感”和“仪式感”来解释这种差异性。而Peterd’Abbs将强调商业资本介入地方所造成的“潮州工夫茶”的多样性存在状态,即日常实践(everydaypractice)、精致化的实践(refinedpractice)以及商业化的休闲(commercializedleisure)。此外,张静红、BethanThomas和JieLi通过对潮州、成都、西安等地的多家茶艺馆的田野调查,指出当代茶艺馆中的“茶艺”实际上是在中国社会近一二十年经济高速发展、人们生活水平和需求提高的背景下,对传统茶文化的采借、拼凑和创新的一套“传统的发明”。BethanThomas敏锐地注意到了茶艺馆内的性别失衡现象:女性被排除在管理阶层之外,从而成为在前专事“展演”的“茶艺师”,“性别”与“表演”在一些茶艺馆中微妙地结合在一起,呈现出中国茶文化中“物化的女性”与性别化消费倾向。与大部分研究强调国家、政府或经济因素等外部力量对茶艺的影响不同,余舜德从更微观的“认知”和“感官”视角出发,探讨了个人“品茶的深入”与茶艺总体的“事茶的优雅”是如何通过身体感官统一的。他认为茶艺之“雅”与个人在习茶过程中所获得的身体本身的“能力”和“敏锐度”有密切关系。

无可否认,上述研究对中国当代茶文化的反思,尤其是对“传统的发明”和性别角色的关注与本文存在着一定重合之处,但笔者认为对“潮州工夫茶”的探讨尚有进一步深入的空间。譬如,张静红用身体感来主要分析工夫茶、用仪式感主要分析现代茶艺的分析途径有将“整体性”(holistic)的工夫茶割裂之嫌;与本文类似的讨论,还包括余舜德对台湾茶产在现代科技的全面影响下,对工艺(craftsmanship)与工匠的技术之间的关系的思考。但其从感官人类学出发的理论取向与本文关注的“技艺传承”与“性别分工”之间的问题有明显区别。再次,大部分研究对具有“非物质文化传承人”头衔的茶界“大师”在推动当地茶文化传播过程中的引领作用关注度不够,缺乏民族志深描。此外,潮州工夫茶与畬族族源的紧密关系在学术界鲜有文章涉及。基于以上研究的贡献与不足,本文将从追溯潮州畬族族源与工夫茶的渊源入手,以潮州工夫茶最近二三十年经历的从“技”到“艺”的风格演变为线索,分析形成此变化背后的复杂动因。在研究途径上,本文通过田野调查和访谈,对潮州的男性行业菁英与年轻女性从业者在工夫茶的“传”与“承”之间扮演的不同角色进行了民族志深描,并在此基础上进一步反思了何为“传统”,及其与“现代性”之间的“悖论”与“统一”。文中的一手资料均来自于笔者2018年7月和2019年5月在潮州的两次田野调查。

从“畬家”到“儒家”:跳出“华夏边缘”的工夫茶

载阳茶馆工作人员正在配送“标准”的工夫茶具、茶点

在提到工夫茶时,学者们不得不面对另一个与其有着千丝万缕的联系且常常含混使用的术语“工夫茶艺”。据2013年出版的《中国茶叶词典》的解释,“工夫茶艺是在潮州工夫茶的基础上发展起来的。潮州工夫茶是‘散茶’品饮法,属散条形茶瀹泡法的范畴。过去工夫茶盛行于闽粤港台地区,现在其影响已遍及海内外。”在短短两三句语焉不详的词条解释中,同时出现了“工夫茶艺”、“潮州工夫茶”与“工夫茶”,可见三者之间具有密切联系,要将其进行明确区分绝非易事。最早从用具、冲泡方法论及工夫茶的应是袁枚在《随园食单》中对武夷茶的记载。该文虽然并没有明确出现“工夫茶”三字,但其描述的小壶小杯的冲泡方式以及嗅香、试味的过程与后来出现的“工夫茶”大致相当。大部分学者均认可,工夫茶最早起源于中国东南沿海的福建和广东两省,而在两省之交的潮州地区得到了空前的发展与认同。潮汕工夫茶的代表性人物陈香白认为,中国茶道、中国工夫茶和潮州工夫茶实质上是三位一体的。也就是说,潮州工夫茶代表了中国茶道“正统性”(orthodoxy)。然而,在很长的一段历史时期,潮州地区都属于华夏边陲。作为工夫茶文化的一个重要组成部分的“凤凰单丛”的主要产区凤凰镇,在古代更是少数民族畬族的聚居地。

畬族作为中国的少数民族之一,主要分布在福建、浙江、广东、江西、安徽一带,其地域分布也与工夫茶的发源地福建和广东高度契合。唐代时期,畬族被称为“蛮”或“蛮獠”。南宋末年,史书上开始出现“畬民”或“拳民”的族称。“畬”意为刀耕火种,意思是他们是以刀耕火种为主要生产方式的族群。而他们自称为“山哈”。“哈”在畬语里是“客人”的意思,“山哈”意即山里的客人。之所以自称为“山哈”,是与他们的居住环境以及迁徙历史有关。按照“先来为主,后来为客”的规则,他们被先来的汉族称为“客人”。在族群研究中也有“畬客一家”的说法。由于较为肥沃的土地都已被当地汉族占领,后来的畬族就只能到更偏远更贫瘠的山里开垦土地,显而易见畬族是受到当地汉族排挤的一个山地民族。

学界对工夫茶的“本真性”研究往往强调其特殊的冲泡技法,而忽略了“除冲泡独特外,潮州工夫茶艺另有一个突出的特点,就是以乌龙茶为主要茶品。”乌龙茶中又以当地乌岽山所产凤凰单丛为极品。所谓单丛,是因为其“单丛采摘”、“单株制作”的特点。对于行家而言,每一株茶树都有其独特的香气和口感,正宗的潮州工夫茶必然是冲泡单丛茶。在当地民间传说中,乌龙茶与凤凰单丛都与畬族有密切关系。笔者根据田野访谈整理如下:

乌龙茶传说:

传说畬族始祖盘瓠原是龙王的孪生子青龙,他因为羡慕人间生活投胎化为龙犬,后又娶辛帝之女为妻。成为驸马之后带领族人到凤凰山定居下来,成为畬族。青龙之弟乌龙听说以后来到凤凰山来找寻哥哥,半路上遇到哥哥之后化身古藤想与哥哥开个玩笑。青龙只顾着追逐山羊,没想到被古藤绊倒跌落悬崖而死。无意中害死了哥哥的乌龙悲痛欲绝,为了抚养青龙的后代,乌龙奏请玉帝恩准,化身为茶树,供青龙子孙享用,并赐予乌龙所化身的茶树以独特香韵。自此,畬族便与乌龙茶结下了不解之缘。

凤凰单丛传说:

凤凰单丛的凤凰二字得名于山。凤凰山位于今天的潮州市潮安县凤凰镇,相传是畬族的发祥地。凤凰单丛起源于宋代。宋代时,凤凰山民发现了当地的红茵茶树,饮用后觉得味道很好,便开始试种。时逢宋幼帝赵昺被元兵追杀,南逃至闽粤,在途经凤凰山时,饥渴难耐,瘫坐地上,放声啼哭,此时晴空中飞来一只凤凰,嘴含一树枝,抛在赵昺面前,随之驾云离去。赵昺摘下树枝上的树叶含嚼,顿觉满嘴生津。后人于是将为赵昺提供茶叶的那棵茶树称为“宋种”。凤凰茶农由此流传出“凤凰鸟闻赵帝口渴,口衔茶枝赐茶”的传说。“鸟嘴茶”也慢慢成为当地红茵茶树的名称,也即“凤凰单丛”。

潮州地区出版的文集中常有类似表述:“在隋唐时期,凡有畬族居住过的地方,就有乌龙茶的种植,乌龙茶与畬族有着密不可分的关系。”在第一个畬族的始祖故事中,乌龙茶成为了畬族祖先的化身,而饮茶本身也是一种体化的感知和实践。对于畬族的起源与迁徙路线的问题,目前学界尚有很多争议,但普遍都认同畬族曾经在潮州凤凰山一带居住过较长时间,而后由于自然灾害或战争等原因向其他省份和地区迁徙。当地学者认为,在畬族迁徙的过程中,茶树及其加工饮用的风俗也被带到了福建等地,因而潮州凤凰山既被认为是畬族的发源地,也被认为是乌龙茶的故乡之一。凤凰镇还在1995年获得了官方认可,被国家农业部命名为“中国乌龙茶之乡”。如果说“宋种”的传说是凤凰山民出于边缘族群对身分认同的焦虑,而利用“皇帝”这一符号对汉族的攀附,那么明代弘治年间,产于当地待诏山的凤凰茶被朝廷列为贡品,则是封建统治集团对于边缘力量的主动吸纳。此外,值得一提的是凤凰单丛在巴拿马万国博览会上代表“中国”优质产品获奖。民国四年(1915年),巴拿马首届万国商品博览会在美国旧金山开幕,中国作为国际博览会的初次参展者第一次在世界舞台上公开露面,潮州凤凰水仙茶参展并荣获银奖(同样在此次博览会上获奖的还有日后闻名全国的“国酒”茅台)。凤凰水仙作为代表中国参展的一种地方特产出现在世界性的博览会中,代表的是中国这一国族,其与畬族的联系在此赛事中变得无关紧要。在获奖以后,人们在介绍凤凰单丛的这段光辉历史时也鲜少提及畬族。在此赛事中,凤凰单丛隐去了其边缘族群的特征,而是作为“中华”特产,为中华民国争得了荣誉。

在潮州当地,自巴拿马万国博览会获奖以来,潮州工夫茶代表“中华”已成为地方文化菁英们的共识,且通过不断地“写文化”建立起了新的工夫茶与儒家文化的联系。尤其当地学者陈香白对潮州工夫茶与儒家精神的关系论证起了重要作用。早在1989年,陈香白出席“国际汉民族学术会议”,首次以中国(潮州)工夫茶为中心议题,向大会作介绍。1990年6月,陈香白以<潮州工夫茶之道之美与儒家思想>为题在“中国东南滨海地区古代文化学术研讨会”上作专题发言。该论文后以《潮州工夫茶与儒家思想》为题登在1990年的《孔子研究》第3期中,是陈香白研究潮州工夫茶的第一篇学术论文。自此以后,陈香白受到了极大的鼓舞,于各种学术研讨会中提交与潮州工夫茶相关的学术论文,在多篇论文中论证了工夫茶与儒学的关系。经过陈香白在二三十年间不断的努力论证,及其弟子们的传播和当地政府的宣传推广,儒家文化已然被证为潮州工夫茶的特征之一,同时这一观点也为潮州工夫茶艺成为“中华茶艺”提供了正当性(legitimacy),而其与畬族的历史渊源则被逐渐遗忘和淡化。

在过去几十年潮州工夫茶向全国传播的过程中,由于无论是茶艺培训,还是舞台式展演,或是纪录片拍摄的呈现,人们更多地关注的是工夫茶独特的茶具和冲泡技巧,而凤凰单丛与畬族的始祖传说逐渐被淡化。笔者在潮州与当地人一起品茶闲聊中,人们鲜有提到畬族;在潮州人民政府网站上对工夫茶民俗的介绍中,也完全没有提及畬族;在较为正式的场合需要“表演”工夫茶艺时,女性茶艺师大多穿现在流行的棉麻材质的茶人服,男性也多穿中式长衫,完全看不出工夫茶与畬族有任何关联。在笔者经历的诸多茶会中,唯一的一次与畬族有所联系的是2018年冬参加福建福鼎的一家知名茶企的年会。两位女性茶艺师身着畬族传统服饰向来宾们展示了工夫茶艺。但在背景音乐的伴奏下,介绍的却是畬族与白茶的关系。因为福鼎是著名的白茶发源地,同时也有部分畬族分布。透过此类现代商业性的茶艺展演,亦可隐约窥见历史上畬族与工夫茶、福建工夫茶与广东工夫茶在地域与族群上千丝万缕的联系。

风格的演变:从“潮州工夫茶”到“潮州工夫茶艺”

无论多少人喝茶,潮州工夫茶始终是三个杯子

潮州工夫茶最具辨识性的特征是指其冲泡技巧,要舍得花时间、下工夫。在潮州有一句俗语,叫做“种田如绣花”,意思是潮州人即便是种田也如同绣花一般,将精耕细作发挥到了极致。这种不厌其烦追求“精细”的地域特色影响到潮州人生活的各个方面。工夫茶就体现了当地人对器具和技艺的精致追求。

从关于工夫茶的纪录和文献来看,乾隆年间福建漳州的《龙溪县志》记载了冲泡武夷茶的方式,“茶必以大彬之罐,必以若深之杯,必以大壮之炉,扇必以管溪之箑,盛必以长竹之筐。”虽然并未直接出现“工夫茶”,但透过小杯小壶加羽扇的茶具,以及武夷茶也是最受潮汕茶人追捧的一类乌龙茶,可隐约窥见工夫茶的雏形。二十年后,袁枚在《随园食单》里记录了他在武夷山游玩时这种独特的冲泡方式。通过这种方式,茶的香气和滋味被充分激发,也彻底颠覆了他对武夷茶的认知:

余向不喜武夷茶,嫌其浓苦如饮药。然丙午秋,余游武夷到曼亭峰、天游寺诸处。僧道争以茶献。杯小如胡桃,壶小如香橼,每斟无一两。上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之。果然清芬扑鼻,舌有余甘。一杯之后,再试一、二杯,令人释躁平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清,而味薄矣;阳羡虽佳,而韵逊矣。颇有玉与水晶,品格不同之故。故武夷享天下之盛名,真乃不忝。

“工夫茶”一词的明确出现最早见于清代俞蛟的《潮嘉风月记》中。虽然俞蛟并非刻意记录清代流行于潮嘉地区的工夫茶,但其中一段对工夫茶的陈设和茶具的描写却被公认为是对工夫茶最早的明确纪录:

工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努咀曲柄,大者可受半升许。杯盘则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物。然无款志,制自何年,不能考也。炉及壶、盘各一,惟杯之数,则视客志多寡。杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。

翁辉东在《潮州茶经?工夫茶》中较为全面系统地介绍了晚清至民国年间潮州工夫茶的概貌,内容涵盖“茶之本质”、“取水”、“活火”、“茶具”、“烹法”、“品饮”等六个方面。翁辉东认为“潮人所用茶具,大体相同,不过以家资有无,精粗有别而已。”其文中对茶壶、茶杯、红泥火炉、羽扇等的描述与今天潮州一带流行的工夫茶基本一致:

·茶壶:俗名冲罐,以江苏宜兴砂泥制者为佳…壶之采用,宜小不宜大,宜浅不宜深,其大小之分,更以饮茶人数定着。爱有二人罐、三人罐、四人罐之别,其深浅则关系气味…。

·茶杯:茶杯以若深制者为佳,白地蓝花,底平口阔,杯背书“若深珍藏”四字。此外仍有精美小杯,径不及寸,建窑白瓷制者,质薄如纸,色洁如玉,盖不薄则不能起香,不洁则不能衬色。

·红泥火炉:红泥小火炉,古用以温酒,潮人则用以煮茶,高六七寸。有一种高脚炉,商二尺余,下半尘有洛,可盛揽核炭,通风柬火,作业甚便。

羽扇:羽扇朋以扇炉。潮安金砂陈氏有自制羽扇,拣净白鹅翔为之…。

从以上的文献中,大致可以看出清代以来工夫茶冲泡方式形成的脉络。值得注意的,在这些文献中,虽然对茶杯、茶壶、羽毛扇等器具之美也有不吝笔墨的描摹,但这些对“物质性”和“技巧”的强调,主要目的都是为了追求“味觉”和“嗅觉”的更好体验。技术是为了服从和服务于饮茶时的身体感,而并非纯粹的“炫技”。比如袁枚详细描写了泡茶技巧是如何影响物质性的:“杯小如胡桃,壶小如香橼”──小巧的茶具能够更好地敛香,通过“嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之”的慢饮方式,最终使他体味到了武夷茶“清芬扑鼻,舌有余甘”的妙处。

在当代社会,潮州的地方行业协会为工夫茶制定了标准的流程。2016年,由潮州菜标准联盟制定的《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》正式发布,为“潮州工夫茶艺”这一传统饮食文化的传承和传播提供了参照标准,规定了潮州工夫茶艺必须采用乌龙茶类,且在姿态、礼仪、茶具、冲泡及品饮方面都有相关要求。2017年12月,工夫茶艺职业技能培训鉴定教材《中国(潮州)工夫茶艺师》正式出版;按照陈香白整理出的工夫茶标准,依次列出了工夫茶操作的21个步骤。

在这21个步骤中,“关公巡城”和“韩信点兵”最为人所知,也是潮州工夫最具特色的地方。但这最重要的两个环节却也成为潮州工夫茶与当代茶艺最大的区别。在很多茶艺馆里,茶艺师为了保证每一杯茶的汤色、浓度和味道保持一致,在传统工夫茶的基础上增添了一种新的工具—公道杯。出汤后,茶艺师首先要将壶里的茶汤全部倒在公道杯中,然后再从公道杯中分给每位客人。所谓“公道”,就是要保证每一个客人茶杯中的茶汤浓度都一样。对于潮州之外的茶人而言,公道杯在很大程度上解决了泡茶时由于先后顺序导致的浓度不匀的难题。然而,潮州在地人对“公道杯”却几乎都持不屑一顾的态度。按照潮州在地人的说法,只有不懂泡茶的人才会用“公道杯”,在地人不用“公道杯”照样能保证每杯茶的茶汤茶色分得均匀。“关公巡城”与“韩信点兵”就是保证茶汤浓度均匀的关键:出汤的时候,主人要在三个茶杯当中巡回倾洒,谓之“关公巡城”;最后再通过“韩信点兵”将最后一点茶汤点在量少的杯子里,基本都能保证三个杯子的茶汤均衡。

在潮州有句俗语,叫“茶三酒四踢桃二”,这句话的意思则是三人喝茶、四人喝酒、两人游玩为最佳。从这句俗语可以看到,潮州人喝茶对于“三”的偏好。潮州人喝茶讲究细细慢“品”,三人饮茶刚好形成了一个“品”字,这是其一。其二,潮汕工夫茶偏爱小壶,一个标准壶。一次出的茶汤一般刚好够三杯。当然也有四杯茶、五杯茶、六杯茶的量,也有微型的工艺壶,但最为潮州人广为接受的还是三人份量的小壶或者盖瓯。当茶客超过三个人的时候,由于茶杯不够往往就需要通过洗杯和轮流使用来协调。一般而言,冲泡的第一杯茶要先给长辈或者地位最高者。在所有人都喝过一轮之后,就没有这么多的讲究了。潮州人在泡茶时比较随意,他们投茶、淋壶、分茶、匀茶的一套动作一气呵成如行云流水。这些手上“工夫”并不刻意,而是因为自小就泡茶,通过长时期的实践已经完全内化为身体的一部分的具体化技巧(embodiedtechnique)。“洗杯”是潮汕工夫茶的特色之一。洗杯时,主人将一个茶杯竖放于另一个茶杯中,用三只手指转动清洗。熟练者可以同时两手洗两个杯,动作迅速,声调铿锵。“洗杯”要求长期实践累积的“技巧”,虽然看似轻松,但若是对一个毫无经验的外人,则稍不留神就有可能被开水烫伤。但对于潮州人而言,用三个指头“洗杯”则是极为寻常的一件事。在笔者的田野访谈中,一些外地人表示传统工夫茶以手指洗杯,且多人轮流使用杯子,不太卫生。而在地人则认为潮州工夫茶用滚水烫杯,已经起到了消毒杀菌作用。当代茶艺增加的一些步骤和工具(公道杯、茶筷、茶则、茶针等)都没有任何实质性的作用,只是“为了好看”。比如茶艺师使用“茶筷”夹住茶杯烫洗纯属多此一举,且茶汤在公道杯中倒来倒去都凉了,完全失去了茶在热腾腾的时候才有的香气。工夫茶一定是要用滚水冲淋壶身,加上“关公巡城”、“韩信点兵”一气呵成。

虽然工夫茶冲泡是一种内化于个体日常生活的实践,但同时也是潮州当地饮茶风俗有别于其他地方的集体表征。从这一角度来看,“技术”同时包括“个人的”和“社会的”两个维度。一方面,技术是一种具体的(embodied)知识,要求长时间地实践,融于从业者的肢体和感觉器官中。另一方面,它“嵌入”(embedded)社会关系之中,并通过从业者所在小区、社会等级制度与分工假设得以再生产。当代工夫茶艺即是随着中国大陆最近二三十年的现代化进程、台湾与大陆的茶人之间的流动与交流、行业内部人群分层和新的职业群体出现等新社会现象而产生的。

尽管工夫茶早在明末清初时期就随着大批潮汕以及福建人移民东南亚地区而闻名海外,然而为中国内地的大部分民众所认知与接受却仅仅是改革开放以后三四十年间才发生的事情。在这一过程中,潮州工夫茶、台湾茶艺与福建工夫茶产生了交流融合,尤其是诸多台湾著名的“茶人”到大陆著书立说,在北京、上海等大城市开办茶艺培训班,对大陆茶人产生了较大的影响。当然茶艺的产生有诸多因素的综合影响,除了中国大陆近些年经济的迅速发展推动了对物质文化的需求,也有台湾与大陆在政治局势缓和时期促进文化交流的刺激,以及中国政府近年来所倡导的传统文化复兴的影响。“工夫茶”在某种程度上被认为是起源于福建武夷山,兴起于广东潮汕地区,之后又在台湾获得了“改造”和再次复兴。闽台文化一直被认为同根同源,是两岸关系缓和时期连接中国大陆与台湾的重要纽带。过去十年来,随着两岸关系逐步升温,台湾茶人到中国大陆的著名茶产区寻访好茶,大陆茶人以跟随台湾“师父”习茶为荣,已成为当今茶界的一股时尚潮流。在这样的交流互动的背景下,潮州工夫茶与台湾茶人带到中国内地的茶艺相结合,并部分融合了流行于闽南地区的饮茶实践,逐步发展出了当代工夫茶艺。当代茶艺从茶馆的装修风格,到茶人自身的妆容、发型和服饰无不努力营造一种“视觉至上”的图象景观。“茶艺”虽然经常被表述为中华传统文化,但其实是伴随着茶艺师这一新兴的职业群体和新式的品茶场所──茶艺馆/茶空间而出现的新现象。从田野的实际情况来看,即便茶艺师在其他城市已经成为一种比较普遍的职业之后,在相当长一段时间里,潮州依然没有茶艺师。这是因为泡茶喝茶原本就是潮州人生活的一部分,而难以将其从生活中抽离出来。潮州人的房前屋后、大街小巷、客厅院子处处都是“茶空间”,泡茶待客是日常生活的一部分,因此茶艺师这一职业群体在潮汕本土倒显得画蛇添足。潮州第一个真正意义上的茶艺馆是千庭茶舍。2014年9月,千庭茶舍邀请了潮州工夫茶的两位国家级传承人陈香白和叶汉钟为他们的员工进行了两个星期的职业培训。一个月后,千庭茶舍开业,成为潮州市内唯一的一家茶艺馆。著名的工夫茶之乡直到2014年前才出现第一个茶艺馆,这在外人听起来似乎是不可思议的一件事,但这也说明了目前标榜承载了中国传统文化的“茶艺”是非常晚近才出现的新事物。

当人们聚在一起品茶的时候,实际上涉及到一套整体的身体感官体验,而不仅仅是味觉的体验。这一套“体感”包括水的温度、茶汤的外观、滋味,甚至是对茶的某些保健功效的“想象”。人们在一起交流和品茶,不仅通过直接的语言表达,而且还通过触摸、声音/沉默、视觉、嗅味和冲泡演示来体现。在传统的潮州工夫茶实践中,人们更注重茶本身的滋味如何,且饮茶具有社交功能,其饮用场景喧嚣热闹。潮州人充分调动味觉、嗅觉和听觉感官享受这份属于在地人的感官愉悦。但在近年来出现的茶艺馆中实践的工夫茶艺,则更多是本地年轻女性展现给外地人看的一道地方文化景观。尤其是在茶会上,人们更多的是保持距离的“观看”,而难得分得一口茶汤。

当代茶艺与传统的潮汕工夫茶最主要的分歧表现在三个方面:一是是否使用公道杯。如前文所述,“公道杯”是一种新生事物,并不存在于潮州当地传统的工夫茶具中;其二,传统的潮州工夫茶因为有“淋盖去沫”、“关公巡城”、“韩信点兵”等步骤,因此需要配茶盘用湿泡法。当滚烫的开水淋透壶身和白瓷茶杯,整个茶盘上都热气腾腾茶香四溢;相反,当代茶艺为了茶席整体的视觉效果,通常只铺一条窄而长的席布(大多是天然材料),茶壶或盖碗置于壶承上。由于要时刻注意保持茶席表面洁净,尽量避免茶水洒在席布上,因此也被称为干泡法。由于壶承的储水能力非常有限,淋壶和温杯的步骤有时会被省略,有时会配合水盂进行,但都没法像使用茶盘烫得那么酣畅淋漓。因此湿泡法虽然看上去更雅致,但在香气表现上却大打折扣。其三,传统的潮州工夫茶是“茗倾素纸”,即将干茶倒在一张白色棉纸上,再将白纸卷成漏斗状送入紫砂壶中。这样的操作是非常合理的,因为一个标准壶的壶口只有3公分左右,而工夫茶投茶量很大,一般一次取7公克左右,如果不将纸卷成漏斗很难将干茶叶全部送入壶中。但当代茶艺为了视觉上的美感从不会使用白纸,而是将干茶叶铺放在“茶则”上进行展示,之后再用专门的“茶针”小心地拨入紫砂壶或盖瓯中。

如今各大城市的茶艺馆由专业茶艺师提供服务的“工夫茶”,其实和传统的“潮州工夫茶”已经有所不同。在一些大城市的茶馆中,茶艺师们确实也可能会用榄炭烧火,用红泥小炭炉和砂铫作为烧水的器具,然后使用盖瓯和白玉令(若琛杯)等茶具,让人有种置身潮州品饮工夫茶的错觉。但若仔细观察,在他们的茶席上明显摆着台湾茶艺中最常使用的“公道杯”,采用的泡茶方法也是“干泡法”而不是潮州传统的“湿泡法”,潮州工夫茶中最重要的“关公巡城”和“韩信点兵”几乎都被省略了。因此,从严格意义上讲,这些大城市的茶馆中所呈现的“工夫茶”应该是已经被改造过的当代茶艺表演,而不是传统的潮州工夫茶。但是一批批的茶艺师被不断规模化的培训出来进行这种标准化的操作,使得这种形式的“工夫茶艺”更广为人知。

“大师”与潮州工夫茶的“变革”

游客在载阳茶馆体验潮州工夫茶

中国茶行业历来就具有“大师”叙事的传统,从唐代“茶圣”陆羽到被称为当代“茶圣”的吴觉农、张天福等,乃至最近几年在商业推广上最为成功的高端茶叶品牌“小罐茶”仍然沿用了“大师”这一传统符号。因此,在21世纪席卷全球的非物质文化遗产保护浪潮中,从国家级到县级的“非遗传承人”认定对于茶界而言,倒像是一种对中国茶文化中固有的“大师”情结的致敬和回归。许多在当地从事茶叶加工制作数十年,本来就有较高威望的茶人在成为“非遗传承人”之后,因为有了这项官方“认证”的头衔而愈加活跃,他们在推动地方茶文化传播方面起到了不可忽视的作用。“工夫茶”在当代之所以能够跳出潮汕的地理局限而风靡全国,离不开以陈香白、叶汉钟为代表的几位男性非遗传承人“大师”对其进行的技术“变革”和在国家级媒体上的推广。

虽然今天在潮州,大家在日常口头交流中都讲“工夫茶”,但自2008年“潮州工夫茶艺”作为官方名称被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录以后,在正式场合中,这种本地传统的泡茶方式一律被统一表述为“潮州工夫茶艺”。从“工夫茶”到“工夫茶艺”的一字之差,实则体现了最近十多年来国内饮茶风尚的转向──即从专注于泡茶“技术”到转向程序性的“茶艺”展演;以及国家自上而下推行的“非物质文化遗产”保护系统与“地方性知识”发生碰撞以后带来的一系列变化。在具体的地方实践层面,具有传承人头衔的“大师”们在推动“工夫茶艺”的标准化过程中扮演了重要角色。

潮州工夫茶作为一种当地人人都会的一种“技能”,充分展示了其已嵌入地方性社会生活中。但另一方面,每个人泡出的茶汤口味又略有不同,反应出主人的个性化风格。这也是为什么在地人喜欢聚在一起品茶的原因。在不断的交流碰撞中,在地人既保持着一种相对统一的泡茶技术,但同时又都力图展现自己的特色。当代“艺茶”看上去虽更为优雅,但其实却是对大师们总结归纳的标准的机械执行,失去了泡茶者的个性。

如前所述,潮州当地学者陈香白是推动潮州工夫茶艺的代表性人物之一,他在收集、整理和总结潮州工夫茶资料的基础上,规范化了工夫茶的流程,在此基础上逐步形成了现在普遍流行的“潮州工夫茶艺”。在过去的二三十年间,陈香白一直不断宣传和推广他总结的“二十一式”。陈香白向外界展示和传播潮州工夫茶艺主要通过三种方式:第一种方式是通过应邀到国内外各个地方和场合讲课授艺,或者潮州以外的人前来潮州请陈香白来讲茶授艺。第二种方式是通过接受国内外主流媒体的采访,通过媒体镜头展示工夫茶艺,宣传潮州工夫茶文化。陈香白曾多次接受如中央电视台等新闻媒体的采访。第三种方式是收徒的方式。他所收的这些弟子当中,除了来自潮州当地,还有很大一部分是来自于全国各地,甚至还包括一些海外的“洋弟子”。在招徒和对外展示潮州工夫茶的过程中,陈香白始终以他整理的二十一式作为表演范式,而不是潮州人日常生活中的工夫茶。潮州文化局在潮州工夫茶向上申报国家级非物质文化遗产时,参考并采用了陈香白整理的工夫茶艺二十一式。除陈香白之外,叶汉钟也是推动潮州工夫茶艺标准化的重要人物之一。2013年,叶汉钟在中央电视台拍摄的纪录片《茶:一片树叶的故事》中作为“潮州工夫茶大师”出镜。随着这部纪录片在全国引起轰动,叶汉钟也很快成为茶界名人。此后,邀请叶汉钟介绍潮州工夫茶的主流媒体络绎不绝。2015年,潮州菜标准联盟制定的《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》就是由叶汉钟主要起草的。2017年12月叶汉钟主编的《中国(潮州)工夫茶艺师》正式出版。该书的出版标志着潮州工夫茶由较为随意的民间冲泡向职业化和规范化转变,从日常生活的实践向表演性的茶艺转变。

TimIngold指出,在传统社会中“技术”是带有思考性的,是与“机械操作”相悖的;而现代社会将传统的“技术”分裂为“设计”与“执行”两个不相关的部分,而负责执行的这部分纯粹“技术”(更接近本文的茶艺)被异化为可以跟人们的日常经验相分离的工具。他将Bruzina在讨论建筑艺术时对“技术”概念在从“传统”向“现代”的转变分析表示如图一:

藉由此图对“技术”的理解,或可将潮州工夫茶从传统社会中的“技”向现代社会中的“艺”的转变表达如图二。在传统社会中,并不存在所谓熟练掌握潮州工夫茶“技术”的“大师”与年轻学徒之分。潮州人在日常实践中冲泡工夫茶时也并不需要遵循所谓的“二十一式”等标准,而是比较随意地就环境自我发挥。但在当代的工夫茶艺领域,产生了以非遗传承人、茶艺培训导师和行业协会为代表的菁英群体和机构,他们掌握着“传统”的话语权,负责制定“标准化的”传统,而以女性学员为主的茶艺师们则只是负责按照标准机械执行。

新兴的职业群体:“茶艺师”

作者之一(李经来)拜访陈香白老师

作为工夫茶的发源地,潮州专门的茶艺培训的机构其实并不多,而且都是近几年才出现的,与当地茶艺馆出现的时间几乎同步。在这一过程中,几个关键人物起到了重要作用,可以用“三个人和一个机构”来概括,即叶汉钟、王翠盈、林宇南和潮州市茶艺协会。在潮州,最早进行茶艺培训的是王翠莹。王翠莹为潮州工夫茶艺市级非遗传承人,师从陈香白。王翠莹在跟随陈香白推广工夫茶文化的时候,时常被邀请进行工夫茶表演展示。在表演的过程中,她敏锐地觉察到了茶艺培训的市场前景,故而于2011年开始从事茶艺培训。王翠莹的培训机构几乎每期都能招满人,她本人也经常应邀到深圳、杭州等地培训,有时也应邀到韩山师范学院和职业技术学院上课。王翠莹的茶艺培训可以分为三个类别:第一类是生活实践中的工夫茶艺,以教授怎样使泡出的茶更好喝为目的。用王翠莹本人的话来说,就是“怎样使400块的茶冲出500块的感觉”;第二种是工夫茶艺的二十一式,也就是陈香白总结的标准化的工夫茶;第三种是教授怎样更好地表演茶艺,这种是以展现茶艺师的姿态之美为主要目的。而跟随王翠莹学习茶艺的几乎全是年轻的女学员。正如张静红观察到的,“平日在潮州城内各个角落喝茶,遇到男性泡茶的时候满多。而协会的排练成员却都是年轻女子,这似乎和全国其他地方茶艺队伍的构成状况趋于同质化──在茶艺展演里,女性泡茶的姿势被认为更为柔美。”

然而需要注意的是,女性茶艺师更多的是出现在以外地人或游客为主的商业性消费场所,主要是展示和表演给外地人看。在潮州人的家庭接待客人和朋友聚会的场合,男性泡工夫茶仍是最为常见的。在政府组织的官方展演中,则是以男性非遗传承人为主。

事实上,在潮州当地出现以年轻女性为绝对主流的专业茶艺师群体,可以说是工夫茶从“技”向“艺”转变的一个必然结果。在传统中国社会中,品茶一直是文人的“雅趣”之一。所谓“琴棋书画诗酒茶”是儒家士大夫追求自身愉悦和修养而掌握的技能。而茶与琴也经常同时出现在中国传统的画轴以及诗词作品中。简而言之,在中国传统茶文化中更多出现的是男性角色,即便是为这些文人烧水备茶的也多是男性童仆。传统的潮州工夫茶虽然并没有明确的性别区分,但从一些老照片和文字描述中也可以看出,聚在一起泡茶品茶的多是男性。目前潮州工夫茶两名最有名的两位代表性传承人陈香白与叶汉钟也是男性(分别为国家级和省级非遗传承人)。但在目前潮州的商业性茶艺馆/茶空间中,进行工夫茶展演以及为客人泡茶的几乎全都是年轻的女性茶艺师。以千庭茶舍为例,笔者调研期间,茶艺馆包括店长在内共有5名茶艺师,全部为年轻女性。其中最年轻的刚刚大学毕业,只有22岁;最大的两名茶艺师是一对双胞胎,只有27岁;5个人的年龄均在20-30岁这一年龄阶段。喜心斋工夫茶艺馆有3名茶艺师,其中店长是一名80后的形象气质姣好的女性,两名店员则是90后女性,最年轻的一名为韩山师范学院的大四实习生。

在潮州市,最负盛名同时也是最早开设的茶艺培训机构为王翠莹经营的“潮州印象单丛文化交流中心”,其最近几年参加茶艺培训的学员性别及年龄分层如“表一”所示。从表一可以看出,在该培训中心招收的学员中,全部学员的年龄段集中在18-40岁之间,40岁以上的学员竟无一人,这一数据充分说明了年轻茶艺师的绝对主导地位。此外,王翠莹受聘授课的高校的茶艺队学员年龄全部在18-23岁之间,而在向社会招收的学员则主要集中在23-30岁这一区间,尤其是2016年30名学员全部都在这一年龄阶段;而在2017年和2019年还分别出现了5人和3人的年龄小于23岁,这进一步说明了茶艺师这一职业群体越来越趋向于年轻化。在男女性别比例方面,无论是社会上主动报名参加茶艺培训的学员,还是高校的茶艺队,女性学员人数都占据了绝对的优势,且潮州市技工学校的35名学员全部为女性,可见当代工夫茶艺与女性性别之间的高度关联性及男女性别失衡现象。

传统的茶叶感官审评方法被称为“五项评茶法”,即对茶叶的外形、冲泡出的汤色、香气、滋味和(泡过以后的)叶底,经干、湿评审后得出结论。五项评茶法要求审评人员视觉、嗅觉、味觉,甚至是触觉并用,外形与内质审评兼重。但在实际操作中,感官之间并非泾渭分明,而是相互交叉影响。DavidParkin和KunbingXiao根据不同的场合人们对不同感官的关注,总结不同类型的茶事活动与对应的感官特征为:1.仪式化的“茶会”强调视觉效果而抑制声音表达与语言交流;2.茶艺培训课程对描述香气、滋味和触觉的语言规训;3.具有竞争性的“斗茶赛”中对味觉、嗅觉等感官经验的强调和鼓励言语的自由表达。

本文所讨论的传统工夫茶具有一些斗茶性质,更强调味觉体验,仍多由当地男性主导。而当代工夫茶艺强调了对动作优雅和环境的关注,凸显了视觉和听觉的地位,不仅要求茶要好喝还要求好看,甚至是“好看”比“好喝”更为重要。性别分工将接待和招待功能与女性属性联系在一起。女性通过被男性“欣赏”从而在市场上获得“被展示”的价值。在茶行业,男性泡茶时一般没有特别的服饰要求,动作更加潇洒自由,更注重泡茶的“技”。而女性茶艺师具有姣好的容貌和优美的体态几乎已经成了茶界的不成文规定。在女性茶艺师群体中,有一套默认的着装及妆容要求:茶艺师的妆容一般都化淡妆,且留着清一色的黑直发,有的茶艺师会在脑后盘一个发髻。虽然任何茶艺馆都不会明文禁止茶艺师烫染头发,但笔者几乎从来就没见过一个烫过或者染过头髪的茶艺师。烫发和染髪是20世纪初随着西方文化传入中国以后才开始流行的“洋”时尚,而黑直髪也一直是“东方主义”的刻板印象之一,因此茶艺师的中式服装和黑直髪或者盘髪从视觉上直接传递出一种“传统的”信息。从着装开看,最近十年来在茶界中出现了专门的“茶人服”。这些茶人服以年轻女性群体为消费对象,以棉、麻、桑蚕丝为主要面料、采用立领、盘扣、斜襟等传统的中式服饰元素,整体风格飘逸柔美。此外,与茶相关的“琴棋书画”等其他内容也与当代茶艺逐渐融入。年轻女性表演古琴弹奏,茶艺师同时会香道、花道等技能早已超越了传统的“工夫茶”范畴,但却能使茶客们在视觉上得到了极大的满足,甚至超越了本应成为品茶核心的味觉与嗅觉。从人的身体感官经验来看,味觉和嗅觉的体感是更为微妙的,需要经过长时间的实践和训练才能习得,而视觉和听觉的刺激强度更大更直接。由于人们在感官体验中的“移情”和“通感”作用,即听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉之间的交互渗透作用,品茶过程中的“观其色、嗅其香、试其味”实则为一个整体性的感官系统。视觉上的美感的确会有助提升人们的嗅觉和味觉体验。此外,正如前文已经提到的,由于现代网络和传媒技术的发达,使得视觉和听觉可以超越地理空间的局限进行传播,但味觉和嗅觉却必须是“在场”的亲身体会,这也导致茶行业从业者更愿意在形象、着装和环境上投入,因为视觉感官面对的潜在观众规模要大得多。

整体而言,仪式性的茶艺表演的特点可能更多地体现出视觉上的美感、声音的缺场(沉默)、优雅的肢体动作和手势、传统服饰的呈现,而不是茶人之间的谈话或交流。而这些特征恰好与传统中国女性被期待的温柔、优雅等质量相吻合。

结论:潮州工夫茶艺的现代性

潮州大街小巷随处可见的老百姓在日常生活中泡工夫茶

本文从三个方面分析了从“工夫茶”到“工夫茶艺”转变的二三十年间,潮州当地的饮茶实践所经历的一些变化,并试图透过这一国家级非物质文化遗产项目的生存现状来反思在现代社会中被标榜为“传统”的地方民俗究竟在多大程度上保留了其“原真性”,以及在现代化的都市生活中这些所谓的“传统”又是如何重新获得新的生命力。

首先,从地理位置和族群源流来看,潮州工夫茶一开始具有一个“华夏边缘”的尴尬地位,即当地畬族始祖盘瓠与凤凰茶的传说。当地方政府和文化菁英将“工夫茶”作为一个文化符号对外输出时,这一边缘族群的身分就被有意或无意地抹去了,而代之以大书特书工夫茶与“儒学”的关系,建立了工夫茶与“儒家”的新的联系。这一文化表征上的“正统”身分也更有利于工夫茶摆脱其地理上的局限性,从而为其后来演变为一种代表中华的茶艺提供了正当性。其次,在过去二三十年来中国大陆的茶艺(茶道)和茶艺馆(茶空间)从无到有迅速发展的过程中,原本注重泡茶技术以追求更好口感的“工夫茶”逐渐向更注重展演性和视觉美感的“工夫茶艺”转变,出现了微妙的日常生活中较为随意的工夫茶与“规范化”的工夫茶艺展演的区分。再次,随着工夫茶由“技”向“艺”的转变,潮州地方社会出现了以男性非遗传承人为代表的“大师”和年轻女性为主体的茶艺师的分层。“大师”们负责定义“传统”、制定行业标准,并设计出一套便于传播的潮州工夫茶标准操作程序,而女性学员们则只是机械照搬和执行这一套“规范的传统”,并最终受训成为职业茶艺师。这一所谓传统潮州工夫茶的标准化生产过程也呈现出了当代茶艺中的视觉优先原则和性别化消费特点。

本文对潮州工夫茶的当代转变并非持批判态度,而只是尽可能如实地反映其在过去的二三十年间出现的一些变化。笔者认为,潮州工夫茶艺呈现出的如上现代化特征实为其在当代社会中重获生命力而不得不为之的无奈之举。毕竟,维持一种实践的持续发展有时需要修饰或改编,在这方面的创造力可以被认为是对传统的有效即兴创作(validimprovisationontradition)。通过本文的观察和分析,可以看出所谓的“工夫茶艺”虽然仍保留了当地传统工夫茶的最主要形式,但其实其在最近这些年的变化不仅没有遵守本地大众日常生活中的习惯,反倒呈现出某些“现代化”的特征,其中最为明显的特征之一就是标准化的操作培训。标准化是现代社会的基本特征之一,而列入“非物质文化遗产”的很多传统技术却是要依靠匠人的手感、身体感和经验来完成。传统社会的手工业者运用“思考的手”(mindfulhand),根据具体环境和工具而使得每一次技艺的完成都具有个人的创造性。这种不规范化的操作导致的细微差异也正是传统“手工”的魅力所在。因此也可以说,非物质文化遗产所代表的“传统”的价值观是反标准化和规范化的。但在某种程度上而言,联合国教科文组织(UNESCO)自上而下推动的非物质文化遗产保护运动本身也是现代化的产物。因此在申报过程中,当地政府亦不得不按照一系列标准化的“实施指南”去操作。比如对潮州工夫茶的二十一式归纳、“工夫茶艺”的命名等在申报过程中就已然偏离了传统。此外,从身体感官的角度来看,虽然一直以来被压抑的味觉、嗅觉在现代社会得到了空前的释放,但在感官等级制中仍然是以视觉占据绝对的核心地位。品茶是一种典型的多重感官综合作用的活动,从“工夫茶”到“工夫茶艺”的一字之差也体现了其身体感知从以“嗅觉”和“味觉”为中心向现代社会“视觉至上”的演变。而这种转变带来的必然后果之一就是茶艺中的性别分工和“物化的女性”倾向。在本文所有的叙述中,其实很难非常清晰地区分传统的“潮州工夫茶”与规范化操作的“潮州工夫茶艺”。两者之间并非泾渭分明,而是相互重迭和融合。与大部分非物质文化遗产项目的生存现状不同的是,潮州工夫茶不仅没有在现代社会中呈现颓败之势,反倒在国家、政府的支持与当地菁英的推动下,吸引了越来越多的人参与进这一具有巨大利润的“工夫茶”产业链条中,从而焕发出新的商业活力。而潮州工夫茶之所以会有产生如此显著的自我传承能力,除了有中国经济迅速发展、中产阶级追求精致化物质生活的社会潮流的推动的因素,在很大程度上也恰恰来自于潮州工夫茶的自反性与自我现代化的选择。对传统的要求是现代思想的永恒特征之一。在现代社会,无论是在人们的思想层面还是在实践中,创新和传统并存。现代社会的自反性很多时候要求人们假想存在一个永恒的“过去”,即使这种固定的“过去”可能不曾存在过。所谓已被证明为合理的传统,实际上已经是一种具有虚假外表的传统,它只有从对现代性的反思中才能得到认同。

文章来源:《中国饮食文化》16.2(2020),参考文献从略。

来源:肖坤冰

作者简介:

肖坤冰,西南民族大学民族学与社会学学院副研究员。

李经来,孙中山故居纪念馆助理研究员。

《陕茶大家谈》

新年伊始,万象更新。在阖家团聚,欢度春节之际,陕茶网特开设2022《陕茶大家谈》专栏,邀请陕西省茶叶流通协会部分专家委员就陕西茶产业发展建言献策、发表观点,使广大茶行业从业者和茶文化爱好者在欢度春节的同时,听取专家意见,了解行业情况,把握发展趋势,设计新年规划。今天和大家分享的是陕西省茶叶流通协会专家委员会委员林治。

林治,西安六如茶文化研究院院长,陕西省茶叶流通协会专家委员会委员。

以茶道养生创新促进陕茶的发展

各位朋友,大家好!很高兴今天跟大家在网络上结缘上,我是西安六如茶文化研究院的林治,在这里借这个机会给大家拜个晚年。祝大家在虎年里头龙腾虎跃,开创伟业,万事如意。

今天受郭会长的委托,想跟大家探讨一下如何通过茶道养生的创新来发展陕西的茶产业。

陕西本来是个产茶的小省,通过20多年的努力,我们有了突飞猛进的发展。2000年陕西省的茶叶产量0.61万吨,到了2020年那就不一样了,已经达到了11万吨,增长了21.3倍,20年增长20多倍,这是奇迹。但是我们如果跟横向对比,跟全国对比,还是有一定的差距。全国2020年茶的产量是298.3万吨,我们只占全国产量的4.4%,就是连1/20都不到。看样子陕西茶产业的发展要做大,要做强还任重道远。

好在现在陕西出现了一大批的了不起的茶人,他们辛辛苦苦,兢兢业业,不求名,不求利,为了陕西茶文化的发展、茶产业的发展呕心沥血,取得的这些成就来之不易。但是我们要客观的看到,从原来的零点几万吨到十几万吨,这个相对比较容易,因为是从无到有,起步的基数低,增长得很快。接下来再发展难度很大,为什么说难度很大?因为从整个大的形势来看,中国的茶产业已经供过于求了,我们生产的茶往往都积压在仓库当中,卖不掉。

现在整个经济形势的变化,使大家对茶的消费量的增长受到了相当的约束。所以说郭会长说,请我从茶道养生创新方面来讲讲怎么推动茶产业的发展。这个题目出得好,因为茶产业的发展,它的动力在哪里,它的要点在哪里?我们说对他要有正确的认识,我们要想发展茶产业,对茶要有准确、系统、全面的认识。茶究竟是什么?

首先,“茶是健康之液”。摆在第一位的茶的核心竞争力就是喝茶能够给人体带来健康,甚至带来长寿。

第二,茶是“快乐之杯”。喝茶能够给人带来身心愉悦,让人欲罢不能。

第三,茶是“灵魂之饮”。在茶中承载了我们中华民族优秀的传统文化,能够打动人心,能够被外国的朋友们所接受。

第四,茶是“民生大计”。茶行业从小处说关系到8000多万茶工、茶农、茶文化茶科技工作者直接的生活利益。从大处说,茶对于和谐社会,对于社会的文明进步都能起到积极的作用。所以说茶的重要性表现在这4个方面。

最后我们还要认识到茶是“图腾饮料”。因为茶是我们的祖先神农尝百草才发现的,我们炎黄子孙都把茶当做图腾饮料,怀着崇敬的心情来做茶。这样我们就言归正传了,这跟刚才说的题目,跟通过茶道养生创新来推动茶产业的发展有什么直接关系泥?有!关系太大了。我们陕西的茶人千辛万苦做了大量的努力,我觉得恰恰是在这个核心的问题上还缺点火候,还达不到临门一脚解决问题。

因为养生虽然是人类的永恒追求,养生虽然很重要,能够作为喝茶的一个很重要的动力。但是现在恰恰是在养生的问题上,我们研究的不够,甚至误区重重。

今天由时间关系,我就说两点。一点是传统理论上的创新;一点是在养生方法上的创新。

传统理论上的创新,现在见仁见智,自媒体上的各种说法都有,众说纷纭,造成莫衷一是,让老百姓不懂得怎么消费了。比如说最突出的问题是专家教授们所宣传的错误有以下几点。

第一,早上不能空腹喝茶。有没有理论根据?有!说是李时珍在《本草纲目》中记载,茶性是阴中之阴。空腹喝茶能伤脾胃、伤元气,所以说不适合空腹喝茶。

第二,从现代养生学来讲,早餐是“皇帝吃的”,早餐最重要。你早餐空腹喝茶稀释了胃液胃酸,会影响了早餐的消化。所以说不利于身体健康。大家一定对这个观点都非常熟悉,甚至赞同。但是,这样的说法虽然听起来头头是道,但是实际上错的离谱。为什么错的离谱?因为实践是检验真理的唯一标准。

我写《茶道养生》用了20多年的时间在全国各地采访百岁老人。很多百岁老人都是早上一醒来就喝茶的。这一点你们会相信,因为爱喝茶的人都有茶瘾,到了早上起来肯定要喝茶。茶界泰斗张天福每天早上一起床就喝茶,喝到了长寿108岁。一位抗日英雄郑苍松老大爷喝茶活了112岁。我还采访过一位老太太,116岁时徒步登上长城,118岁时下厨房给我煮面条。她叫做刘彩荣,也是早上一起来就喝茶,活到118岁生活还能够自理。国内是这样子,国外也是这样子。大家知道英国女皇伊丽莎白二世90多岁了,风采依旧。记者采访她时问:“女皇陛下,您九十多岁了,怎么身体还这么好?看过去还英姿飒爽?”她笑了。说“我爱喝茶,美好的一天是从一杯理想的早茶开始的”。英国的贵族早晨一醒来就要喝茶,他们叫做“醒目茶”。而我们研究来研究去,研究成早晨不能喝茶了。这实际上是错的,早餐喝茶有4大好处。

第一,早餐喝茶,提神醒脑,激活的免疫系统,增强了免疫力。刚睡起来迷迷瞪瞪的,我们拿起茶杯一闻茶香,身心愉悦,免疫系统被激活,得到了增强。再喝这个茶时,茶当中的茶碱、咖啡碱、可可碱提神洗脑,所以说醒来以后就能精神饱满地投入一天的学习、工作、生活。

第二,稀释了血液的粘稠度。因为晚上我们睡觉要呼吸,要出汗,要损失600毫升左右的水分。早晨起来我们血液的浓度最高。现在心脑血管疾病是多发病,很多心脑血管疾病都是早上七八点钟发病的,因为那段时间血液粘稠度最高。我们早上一起床就喝茶,稀释了血液浓度,使我们健康恢复正常。

第三,我们说早餐很重要,早餐重要的营养要平衡,我们北方吃馒头,吃面条,南方吃稀饭都是淀粉类食品,它的营养极不平衡,而喝茶补充了矿物质维生素,使营养达到了平衡,这也是有利健康的。

第四个方面,这是最新心理学研究的成果。喝茶能刺激下丘脑分泌一种激素叫做多巴胺。多巴胺叫做爱情激素也称为快乐激素,能够让人心情愉悦,身体当然就会好了。

所以说早晨喝茶有四大好处,我们都别把它忽略掉了,而只讲它李时珍说的茶性寒。早上喝茶能够稀释胃液,影响早餐的消化?看起来有根据,实际上也是错的,李时珍是怎么讲的?首先现在学术界对茶性寒不寒有争议,今天我们不介入这个争议。那么为什么说李时珍讲的也不算数,因为李时珍是说过茶性寒没有错。但是他还强调你如果身体虚弱、虚寒,长期大量喝茶,能够伤脾胃伤元气。并没有说你喝适度浓度的茶,喝适量的茶就会造成身体损害嘛!你把李时珍的话断章取义了。

第一,它会不会影响消化?我们现在吃的早餐基本上淀粉类,糖类物质,它是在口腔当中通过唾液中的淀粉酶来消化的,并不是到胃当中由胃液去消化的,所以说这又是错的。

按照我们调查,早上起来喝早茶的人寿命往往很长,这里由于时间关系我不展开说了,你们现在可以查一查百度中的长寿的国家,一般早上都有喝早茶的习惯啊。

第二个说茶不能跟酒一起喝,不能边吃饭,边喝茶。边吃饭边喝茶会影响消化,因为茶当中含有草酸,含有茶多酚,能够跟食物当中的钙络合,影响钙的吸收。中国人缺钙是一个普遍现象。我曾经跟医学大师讨论过这个问题。我问大师:“老师您说早上不能边吃饭边喝茶,我能不能边吃饭边吃菜。这个问题一出大家都笑了,林老师怎么会问这么可笑的问题,当然可以边吃饭边吃菜。我说对!边吃饭边吃菜毫无问题,但是你们知道不知道所有的绿色蔬菜都含草酸,有的含量是茶的几十倍,比如说菠菜、芹菜、笋、西兰花都含有大量草酸,怎么就可以边吃饭边吃菜,却不能边吃饭边喝茶?实践是检验真理的标准。日本人不仅边吃饭边喝茶,日本人还爱吃茶泡饭。牧民从来都是边吃饭边边喝茶的,没见过哪个患有骨质疏松。一切东西要能经得起实践的检验。现在我们的一些农业大学如湖南农大、云南农大都做了小白鼠实验,喂同样的饲料,组个加茶,一组不加,喂到一定的程度,加茶的小白鼠骨质密度都高,即食物中掺茶不仅不影响钙的吸收,还有助于钙的吸收。这又是一个错误。

刚才说的绝对不能茶酒调合。酒是一类致癌物质,这话大家一定也非常熟悉。因为几乎所有的医学大师都是这么讲的。讲的时候,他们往往还要强调说:世界著名的医学杂志柳叶刀发表过很多论文来强调这一点。

对!柳叶刀确实是世界四大著名的医学综合杂志之一,有200来年的历史,很有权威性。但是再权威都有可能犯错误。我跟一些大师讨论过这个问题。他说“林老师,你现在经常到处讲茶酒两生花,要调茶酒来喝,我们认为这种做法值得商榷”。他讲的很委婉。我问为什么?

他说因为酒是一类致癌物质。这不是我们说的,是世界卫生组织认定的一类致癌物质。然后详细讲酒精致癌的机理,从道理上分析的淋漓尽致,每一个化学反应方程式都对。酒当中的主要成分乙醇(就是酒精)喝到体内,有5%左右通过呼吸道排出来体外,90%以上是通过肝脏分解,那么在分解的过程当中要有酶,叫做乙醇转化酶或者乙醇脱氢酶,把乙醇变成乙醛,乙醛是剧毒物质,极不容易排除。积在肝脏内长此以往,肝肥大,甚至成了脂肪肝、再导致肝硬化,甚至经常诱发肝癌。所以世界卫生组织把酒精列为了一级致癌物质,这是公认的。

我说您说的这些都对,但是你的结论错了。他问为什么?我说凡事有弊有利,中国人的大智慧是“两利相权取其重,两弊相权取其轻。”那么喝酒有利有弊,是吧?喝酒能增进友谊,渲染气氛,使社交气氛更活跃,还能够安神睡眠,促进血液流通,这些都是它客观存在的优点,你为什么不说?缺点是有,但是讲缺点跟优点离开了量都是耍流氓。

我非常认同世界卫生组织下的结论:人要健康长寿应当戒烟限酒。没有说要戒烟戒酒,为什么说不一刀切说要戒酒呢?而是要限量喝酒。男士每天的限制量30个标准单位。就是30毫升纯酒精,折算成40多度的烈酒,也就是60毫升左右嘛。女士一次饮酒不宜超过15个标准单位,即男士的一半。

那么我这样讨论说的话,医学教授们并不认可。他们说这些都是胡搅蛮缠,讲的这些东西怎么能相信?我说你们都是医学大师,你们都懂的,现在医学判断是非不是谁权威方言说了算,是吧?也不是用化学反应方程式推理推出来的。更不是根据自己的经验,现在讲循证医学,遵循的循,就是你要追根溯源。首先要随机取样,不是任由你挑出来的。第二要有足够的样本量。第三要长期的双盲调查,来做检验的医生跟受检测的人,都不知道他喝的是什么,吃的是什么,这样才能算数。那么咱们看看所有的长寿的国家,比如说日本、法国、德国、瑞士、澳大利亚,这些国家都是属于好酒的国家,民众喝酒是普遍现象,但是他们的寿命平均寿命都是八十几岁,名列世界前10位。你们说戒酒就能健康长寿。伊斯兰国家限格戒酒,喝酒是犯罪,但是世界共有57个伊斯兰国家,你们可以查查看,手机都查得到,这57个伊斯兰国家人均寿命有进入世界前50位的吗?没有,一个都没有。那么你的健康必须戒酒的理论是不是经不起检验?适度喝酒的长寿,严格戒酒的短命,大量的事实都有力批驳了专家们的观点。

我研究了茶道养生几十年,我很同意张宏文医生说的话:“过去我们被这些医学理论骗惨了。”今天教鸡血疗法,明天教甩手疗法,后天让你吃生泥鳅,再过几天改吃豆腐、绿豆、茄子等等,没有几个是靠谱的,所以说你们如果有进一步的兴趣,我建议去查一查医生的平均寿命是不是比我们长?医生那么能干,过去历朝历代皇帝的御医都是当时的最著名的医生,但是养了那么多御医皇帝们长寿了吗?历代的皇帝平均寿命只有39.20岁,历代的皇后的平均寿命也只有39.5岁。实在很可怜。所以我们现在要讲茶道养生,首先要把这些错误的认识梳理清楚,正本清源。然后用正确的理论去引导大家扩大茶的消费,多喝茶,这样才能对茶产业的发展起到促进作用。而不是这样不行,那样不行,这样不能喝,那样不能喝,阻碍了茶叶的流通,限制了茶叶的消费。这是我说的第一个方面。

如果展开的话内容就多了。你们能够讲出来的不正确的喝茶方式至少有100种,纠正过来,我们不但要研究茶应当怎么喝,还研究茶还能怎么喝。

在当今这个时代,更要根据青少年的特点,创新喝茶的方法,既要保持发扬光大精细高雅的清饮,又要鼓励年轻人创造温馨浪漫的调饮。你看喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等等,都是年轻人创出来的,现在很受欢迎。

第二个问题就更重要了。我们天天说茶道养生,始终在养什么?始终在学习茶当中含有哪些营养物质,还有哪些功能物质,它对人体有什么好处?这个当然要讲,物质是基础。你如果不了解茶当中含有哪些营养物质和功能物质,你怎么知道它对身体有什么好处?你进一步优化自己的生活方式,优化自己的营养结构,你一定对前面这些东西要有所了解,但是这样还远远不够。

要想推进茶道养生,必须打破行业界限,按照工业4.0时代的版本跨界融合,把各方面的先进的理论吸收进来,哪些方面?

我们六如茶文化研究院正在研究这个课题,把我们祖先的大智慧和现代各国科技研究的最新成果相互结合,我把它叫做“高枝嫁接”。这是园林学名词,把优良品种的枝或芽,嫁接到选择的一株优良砧木的根或茎上,培育一段时间,很快就会开花结果。效果非常好。具体操作上,我们把世界卫生组织召集了世界各国专家研究出来的维多利亚宣言,以宣言的形式发表的如何健康长寿有四大基石为砧木:第一、膳食合理;第二、戒烟限酒;第三、适量运动;第四、心态平衡。这四个方面是缺一不可的。我们不能只讲茶当中有什么、还有什么、有什么作用。而是要从这4个方面去把它们细化。第一,你能不能健康长寿?遗传基因占15%,医疗条件占10%,社会环境占8%,自然环境占7%,还有60%就是你的心态和你的生活方式。

好,那么这些东西归纳到一起,怎么来影响我们健康长寿?2009年,美国的教授伊丽莎白·布莱克本获得了诺贝尔医学奖。她提出来的最新的观点就是,能不能健康长寿,你不管讲了多少因素,最终综合到影响人遗传基因的端粒体,就是染色体的两头跟保护套一样的东西。端粒体强壮,端粒体消耗的慢,人体细胞分裂的代数就多,你的寿命就长。而端粒体不仅受遗传的影响,布雷克本教授讲得很明确,它还受你思想、心态、生活方式的影响,这样大家就找到长寿的根,找到了健康的源。所以说布雷克本教授提出来的划时代的概念,叫做可以建立“逆龄实验室”。什么叫“逆龄”?即年龄倒回去,越活越年轻。

过去给大家推广茶的时候,我是这么说的:“喝茶好,喝茶喝着喝着就剩两种年龄的人。一种叫做忘龄族,他忘了自己岁数有多大,他觉得自己永远年轻。比如说像老汉我这样子。我今年过了年就76岁了,我常说自己是“70后”。另一种就像你们年轻人那样的,永远这么年轻,这叫“冻龄族”。年龄就像结冰冻住了。你年龄现在是几岁永远还是几岁。布雷克本教授为什么能够得到全世界医学界的推崇?是因为这个概念提出来就能返老还童吗?为了把它变成可能,六如茶文化研究院正在用她的《端粒效应》这本书,还有巜营养圣经》,和国内的专家教授,像刘仲华院士、陈宗懋院士等顶尖专家有关养生的书综合到一起,强调根据自己的实际,建立自己的逆龄实验室,制定出自己的作息、运动、工作、饮食等条例,然后还要以道养心。不是健康长寿60%是靠心态平衡和生活方式合理吗?

好,我们就利用茶道的四谛“和、静、怡、真”.;茶道的四大功能:感恩、包容、分享、结缘。以及六如提出来的茶道的“新三纲五常”来修心养性。

“三纲五常”是中国传统文化当中很重要的一个概念,但是我们用“三纲五常”这个旧瓶装新酒。新酒就是茶道养生的新三纲五常。新三纲是以和为纲、以爱为纲、以美为纲。新五常是:常常觉得今是昨非,常常怀着感恩之心处世,常常以茶广结善缘,常常怀着童心探索童趣,常常仰望星空,扣问心灵.。使自己的心态美好.。这样养生60%的问题就能解决了一大半,我们的寿命就可以延长。

所以说朋友们,你们都是茶人,你们会坐到这里听讲座,说明对茶文化以及茶产业的发展都高度关注。我们不仅要学我们祖先的传统的文化,我们一定要敞开胸怀拥抱世界,把世界各国有关方面的先进理论引进来,跟中国的本土文化相结合,这样才能够使我们的茶文化有个新的发展,并通过茶文化的发展,推动茶产业的发展。

武夷山星村是我下乡插队,种过茶的地方。习主席提出来要把茶文化、茶产业、茶科技统筹起来,提得好!过去都是茶科技、茶产业、茶文化,科技摆在第一位..科技是第一生产力没有错。现在为什么习主席要把茶文化排在最前面?我是这样理解的,不是文化比科技重要。而是茶文化落后了,需要特别加强。朋友们,特别是茶产业的领导们和茶企业家们,一定要贯彻这个思想,加强对茶文化的学习和研究,通过茶文化来促进茶产业的发展,促进我们陕茶走向全国,香飘世界。谢谢大家!

来源:陕茶网

如涉及版权问题请联系删除