最近,由知名导演王家卫创作的电视剧《繁花》热播,在短短半个多月时间里,就创下了收视率第一的不俗成绩,也让“魔都”上海又收割了一大波流量。

《繁花》海报

该剧除了好看,还好“吃”——排骨年糕、霸王别姬、船王炒饭、泡饭、干炒牛河、定胜糕、油墩子等美食,把网友们都馋哭了!

其实,在金宇澄的原著(2012年)中,也有老上海的茶味。

“吃茶”的人情味儿

不论原著,还是影视剧,都充斥着许多原汁原味的上海方言,向读者、观众们展现了一幅生动的上海生活画卷。

出生于上海、上世纪60年代离沪去港的王家卫买下影视改编权时,就曾评价《繁花》是“是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神”。

金宇澄也说,方言是一种味道,最能代表地域的一种滋味。

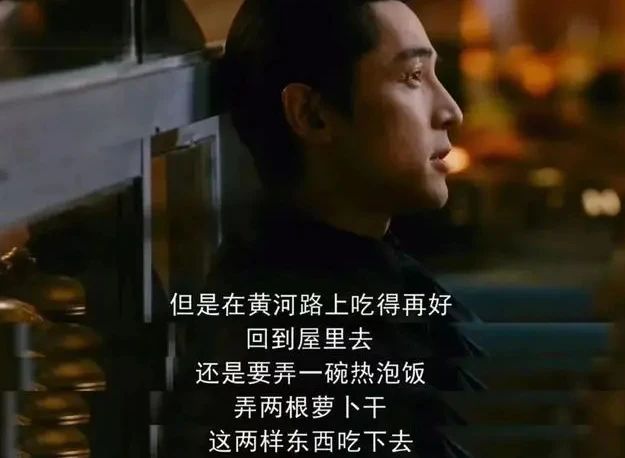

在原著里有这么一段:

“沪生经过静安寺菜场,听见有人招呼,沪生一看,是陶陶,前女朋友梅瑞的邻居。沪生说,陶陶卖大闸蟹了。陶陶说,长远不见,进来吃杯茶。沪生说,我有事体。陶陶说,进来嘛,进来看风景。沪生勉强走进摊位……”

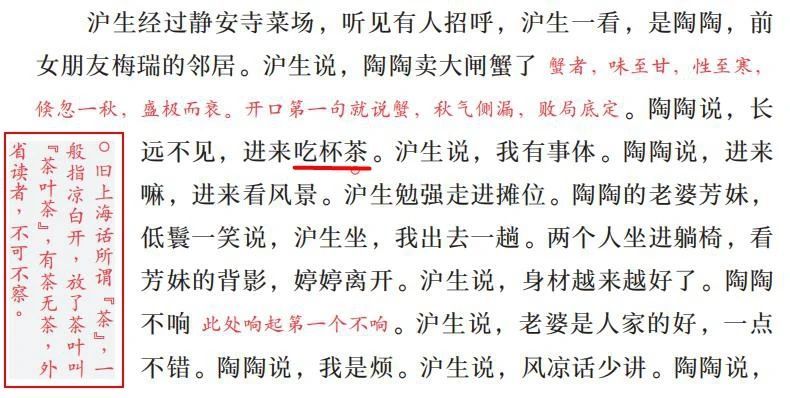

沪上才子沈宏非如此批注道:“旧上海话所谓‘茶’,一般指凉白开,放了茶叶叫‘茶叶茶’,有茶无茶,外省读者,不可不察。”(《繁花:批注本》,长江文艺出版社)

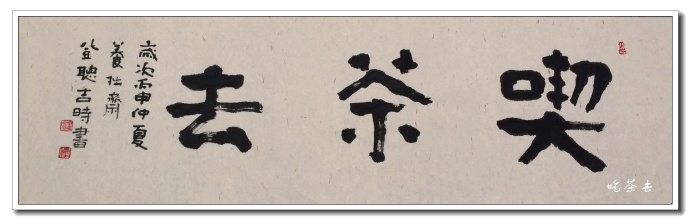

《繁花:批注本》中关于旧上海话——“茶”的解释

我们常说的“喝茶”,沿用吴方言的上海人就叫“吃茶”,苏州人也这么说,吴方言一脉相承。

“有空倷一道吃杯茶?”这是好友相邀,传递的是一种浓浓的人情味。

另外,还有“吃讲茶”的习俗。

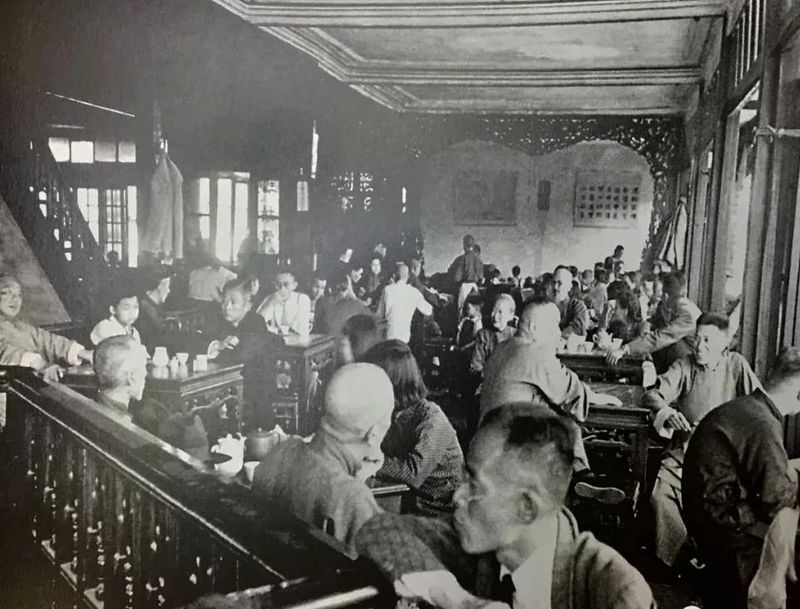

旧时上海,街坊邻居之间发生磕磕碰碰,就去茶馆里“吃讲茶”,请本地有威信、有地位或是有一定社会背景的长者来评评理,说个公道话,扮演着调解人的角色。

老上海的茶馆

通常,理亏的一方,认个错,道个歉,再承担所有在场茶客的茶资,皆大欢喜。

老茶楼里的风情

曾在中国旅居20年的英国著名商人立德之妻——阿绮波德•立德在其《穿蓝色长袍的国度》里写道:

“上海最好的地方莫过于茶园。茶园远看像英国柳叶图案碟上的图画,有水,有桥,还有亭子和假山。这些桥曲曲折折,这一座,那一座,十分精致。”

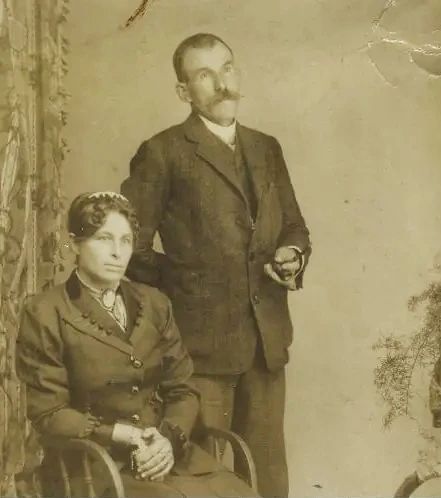

立德夫妇及《穿蓝色长袍的国度》书影

茶楼,是老上海精致的城市风情。徐珂《清稗类钞•茶肆品茶》云:“上海之茶馆,始于同治初三茅阁桥沿河的丽水台。其屋前临洋泾浜,杰阁三层,楼宇轩敞。”

自丽水台之后,老上海的茶楼由南市向北市一路发展,一洞天、湖心亭、怡兰、桂芳阁、香雪海、鸿福楼、一壶春、得意楼等名字富有诗情画意的茶楼纷纷开张。

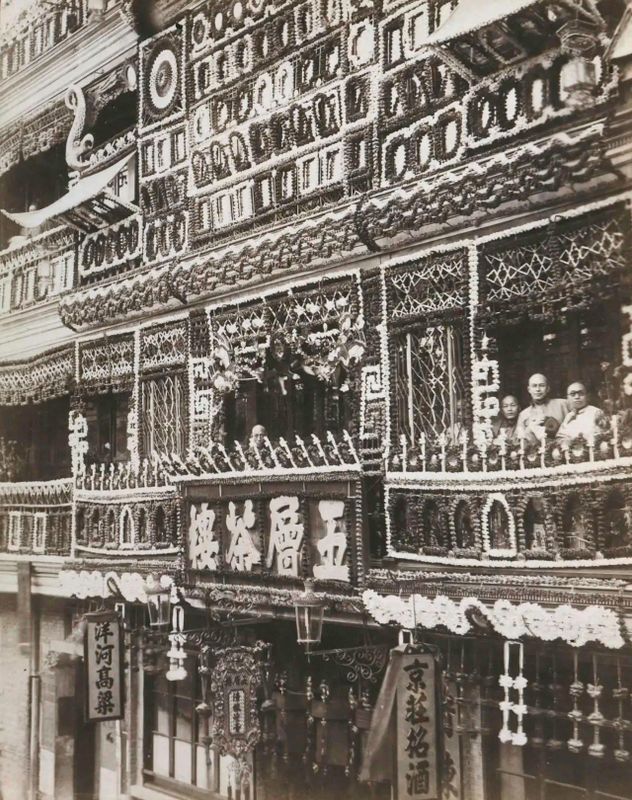

清末上海五层茶楼

至清宣统元年(公元1909年),上海约有茶楼60余家,上世纪20年代增至160多家。当时,沪城内外、南市北市、十字街头茶楼林立,茶客如云,茗香醉人。

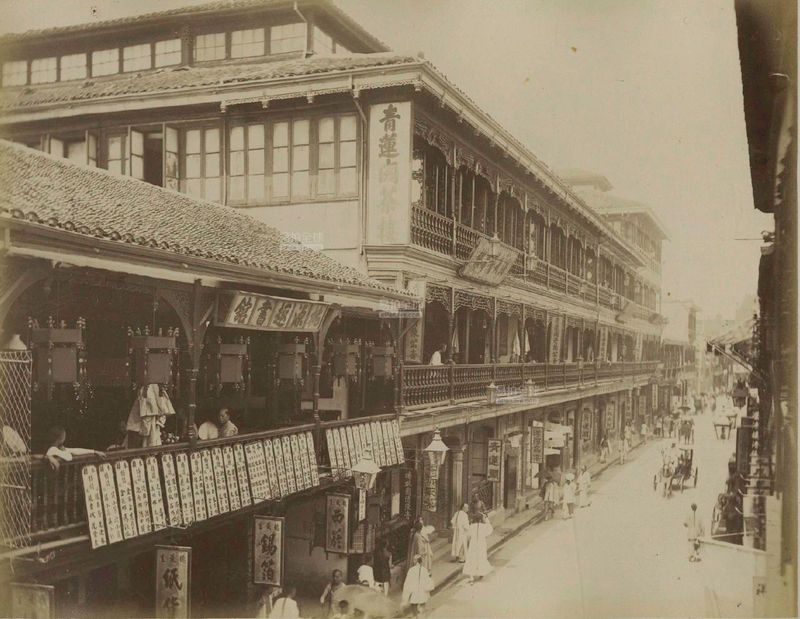

旧上海是一座多元文化交融的城市,茶楼的风格亦是五花八门。苏浙风味、南国风情、日式、欧式等等,不一而足。

上海青莲阁茶楼

茶楼因茶客身份不同,也有高档与低档之分。前者多开在繁华市面或风景幽静之处,是达官贵人、社会名流、文人雅士等上流人士聚会之所。低档茶楼遍布市井里弄,茶客是普通百姓,像“老虎灶”就很典型。底层百姓劳作之后,来此歇歇脚,泡一壶廉价的热茶,边喝边拉呱,倒也其乐融融。

底层老百姓在茶馆里歇歇脚,泡壶茶,拉拉呱

最著名也是上海现存最古老的茶楼当属湖心亭茶楼。它原为明嘉靖四川布政司潘允端所建,属豫园内景之一。清咸丰五年(公元1855年)起开设茶楼,初名“也是轩”,后又改为“宛在轩”。

这座老茶楼,飞檐翘角,玄瓦朱窗,立于九曲桥池中央。建筑内部两层楼面,古色古香,红木桌椅,壁陈字画,宫灯高悬,环境清幽。1986年,英女王伊丽莎白二世访华时就曾来此喝茶。

晚清上海湖心亭茶楼

花园洋房下午茶

曾有“十里洋场”之称的上海,是一座中西合璧的城市。老洋房是上海最经典的住宅,每一幢都承载着一个个当年上海滩的传奇故事。

老洋房是指1949年前建造的,一般为四面或三面临空,装修精致,通常带有花园的独立式或复式、别墅式住宅。全上海5000多幢老洋房,拼贴出了晚清到民国繁华与沧桑。

上海虹口的老洋房(图源:新华社)

时光流转。这些见证了上海城市变迁的老洋房依然屹立原地,并在新时代浪潮中华丽蜕变为时尚的生活空间。

在一幢有故事的花园洋房里喝下午茶,是一种别致的优雅生活方式。老洋房前,老树下,独享或与二三好友坐饮茶,沐浴午后温暖的阳光,静享有茶的柔软时光。

上海老花园洋房里的下午茶(图源:上海沃会)

比如,《繁华》里提到的和平饭店。饭店一角就有“茉莉”。

这是一处感受传统英式下午茶的地方。古老的墙壁,华丽的天花板,复古的吊灯,穿着别致的侍应生,使人仿佛身在欧洲,不自主地沉浸于优雅的韵味中。

和平饭店里的“茉莉”(图源:和平饭店)

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除

(《吃茶去》杂志)日本最早记录“吃茶去”公案的大概是道元(1200-1253)的《正法眼藏》。《正法眼藏》是道元讲经说法的论集,是日本曹洞宗最重要的经典。原著共95卷,是日文和汉文交错的文体,其《家常》篇曰:

赵州真际大师,问新到僧曰:“曾到此间否?“僧曰:“曾到。“ 师曰:”吃茶去!”又问一僧:”曾到此间否?“僧曰:”不曾到。“师曰:”吃茶去!”院主问师:”为甚曾到此间也吃茶去,不曾到此间也吃茶去?“师召院主,主应诺。师曰:“吃茶去!”

这段公案中,赵州从谂禅师说了三次“吃茶去”,故又称“赵州三吃茶”,也称“赵州吃茶去”,在日本禅界、茶道界流传十分广泛。

但是,对“吃茶去”三字的解释,历来有较大的分歧。意见的分歧主要表现在对“去”字的理解上。我们不妨比较一下几部较有权威的辞典的解释。

《角川茶道大事典》(角川书店出版)和《茶席禅语大辞典》(淡交社)认为,“吃茶去”的“去”是加强语气的助词,没有意义。《原色茶道大辞典》(淡交社)也认为,“去”是构成命令形的助词,因此“吃茶去”就是“お茶を召し上がれ”,即中文“请用茶”之义。

《禅语辞典》(思文阁出版)等辞典把“吃茶去”的“去”解释为“ 离开” 的意思,因此把“吃茶去”三字解释为“お茶を飲んで去れ”,意即“吃了茶退下吧”。也有人把“吃茶去”解释为“お茶でも飲んで行け”,相当于中文的“吃了茶去吧”。

松村明编《大辞林》第三版(三省堂出版)则把“吃茶去”解释为“お茶でも飲みに行け”,译成汉语应是“去吃吃茶啥的吧”。显然,这种解释比较符合中文的原义。

这里的不同解释,存在吃茶场所的问题。按照前边两种解释,说话和喝茶可以在同一地点。而若按《大辞林》的解释,说话的地方和喝茶的地方应该不在同一地点才讲得通。究竟赵州和尚要人何处“吃茶去”,成了许多日本人百思不得其解的一个问题。因此,日本茶道文化学会会长仓泽行洋先生在拜访柏林寺拜见净慧法师时,提的第一个问题就是“关于‘吃茶去’,是指两位新到的在现场品茶,还是说到另外一个茶寮去品茶。”(见《禅》2004年第五期)净慧法师的回答也颇有禅意:“来和去并不一定代表空间的转移,而是代表一种心态的转换,从分别心转到无分别心上来。”净慧法师的回答让仓泽先生非常满意。在我们中国人看来“吃茶去”三字本身并无难解之处,但仓泽先生却说为这三字“曾经多少年来苦于不能理解”,究其原因就是因为日本人历来对“吃茶去”的“去”字存在不同解释的缘故。

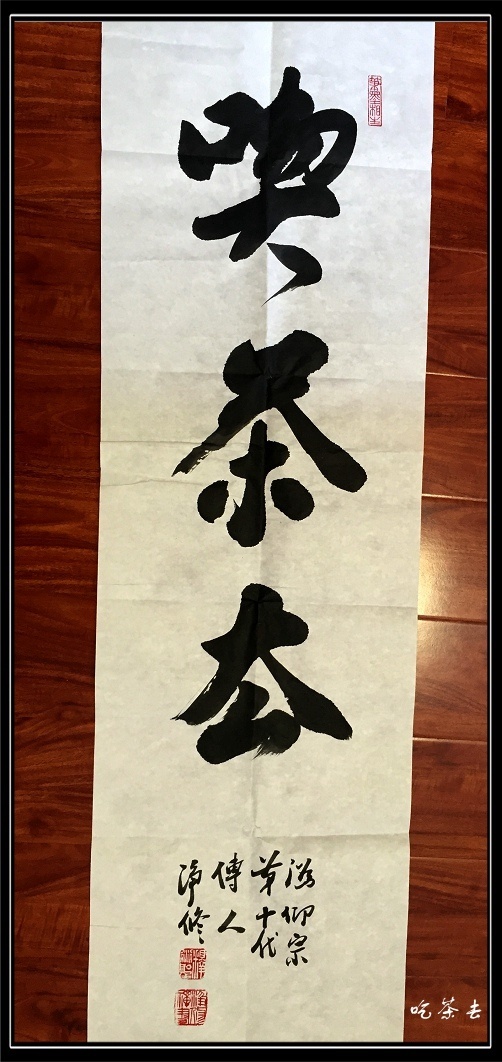

(图注:京都的茶饮店“吃茶去 京极”,是日本煎茶道二条流的教学点)

日本人对“吃茶去”字面的解释虽有分歧,但对“吃茶去”公案的禅意的理解却基本上是一致的。例如《茶席禅语大辞典》解释说,赵州和尚说的“此间”,字面上好像是指赵州所在的场所,但实际上是指一种“觉悟的境界”。赵州和尚对已到这种境界的和未到这种境界的都同样说“吃茶去”,体现的是赵州和尚不分贫富贵贱、圣俗贤愚,都一视同仁的“平常心”,蕴含的是“日常即佛法”的禅机。“吃茶去”的这种精神在日本产生了十分深远的影响。

(图注:静冈县挂川城二丸茶室,是市民茶道活动的场所)

日本的茶道家认为,千利休的茶道思想和“吃茶去”的精神有着一脉相承的关系。日本茶道圣典《南方录》云:“须知所谓茶汤,无非就是煮水、点茶、饮茶而已。”千利休的这种茶道思想被认为“恐可合乎赵州之意味”。因此,日本茶室内经常用“吃茶去”三字作为“一行物”挂轴的禅语。比较有名的有京都大德寺聚光院所藏的临济宗禅僧传外宗左(1608-1675)所书的“吃茶去”挂轴。尤其是煎茶道,不仅有在茶室内挂“吃茶去”挂轴的,还有在门口挂“吃茶去”小匾额的。京都宇治黄檗宗万福寺内的有声轩是全日本煎茶道联盟的茶室,门上小匾额的“吃茶去”三字是黄檗山第21代管长中村弘道所书;大阪府吹田市中西大庄园内的煎茶室拱形门上的“吃茶去”小匾额则是黄檗山第54代管长林文照的墨宝。“吃茶去”似乎成了日本煎茶道的一张名片。

(图注:黄檗山万福寺有声轩是全日本煎茶道联盟专属茶室)

“吃茶去”法语在日本的影响不仅表现在茶道界,还涉及到各种行业。一些茶饮咖啡馆的店名往往会冠以“吃茶去”三字。例如东京日本桥人形町有个咖啡馆名叫“吃茶去快生轩”,店里店外多处挂有刻写着“吃茶去”字画或小牌匾。著名推理小说家东野圭吾在小说《新参者》中写到了一个名为“吃茶去”的咖啡馆,根据该小说改编的电视剧曾在这里取景拍摄,使这家创业于大正八年(1919)的老字号咖啡馆进入了全国的视野。东京车站的“吃茶去万历龙呼堂”是一家日本料理店。新潟县有家食品公司生产的羊羹被取名为“禅味吃茶去”。有的陶艺作坊、和服沙龙也取名为“吃茶去”。冈山县有个瑜伽道场叫“吃茶去”,还有个为残障人士服务的机构也以“吃茶去”冠名;琦玉县某高中同窗会以《吃茶去》为其会刊的刊名。“吃茶去”的影响远远超出了茶饮的范围。

经历过经济高度发展、物质极其丰富而精神相对贫乏的社会病折磨的日本人,在痛苦的探索中找到了一个解决问题的法宝----“吃茶去”。这和事实上喝不喝茶没有关系。在许多日本人的心目中,赵州法语“吃茶去”代表了一种平常心的生活态度和slow life(慢生活)的生活方式,他们把成为生活禅的实践者作为自己的生活理念和人生目标。把“吃茶去”三字用于店名、刊名和食品名等看似和修禅、饮茶无关的各种名称,正是他们倡导生活禅、追求赵州法语“吃茶去”的崇高境界的一种表达方式。

【摘自2016年第1期《吃茶去》杂志;作者:曹建南(上海)】

(《吃茶去》杂志)中国是茶的故乡,有着悠久的饮茶史,并以饮茶为主体,勾连着一个又一个与茶相关的文化现象。其中,斗茶就是一种具有非常重要位置的茶文化现象。

斗茶,也叫“茗战”、“斗茗”。它产生于晚唐,兴盛于宋代。综合宋、明人记述,斗茶大约包括以下三项:斗茶品、行茶令、茶百戏。

斗茶品,二人或多人共斗,自带佳茗,先斗茶色,“茶色贵白”,“以青白胜黄白”(宋·蔡襄《茶录》);次斗茶汤。根据茶的品种,选用最恰当的水煎,茶煎毕,比赛茶汤的颜色、味道,谁的茶汤先在碗边沾上茶痕,谁为负。宋代范仲淹著名的《斗茶歌》写的很清楚,有云:“斗茶味兮轻醍醐,斗茶香兮薄兰芷。其间品第胡能欺,十目视而十手指。”既斗茶的品类优劣,又斗用水的功夫。有时茶质虽略次于对方,但用水得当,也能取胜。北宋江修复《嘉祐杂志》云:“苏才翁尝与蔡君谟斗茶,蔡茶精,用惠山泉,苏茶劣,改用竹沥水煎,遂能取胜。”有时用同样的水煎茶,最能检验茶质优劣。这种斗茶,必须了解茶性、水质,以及煎后效果,不能盲目而行。

其次是茶令,饮茶行令,用以助兴。宋人王十朋诗云:“搜我肺肠茶助令。”自注:“予归,与诸友讲茶令,每会茶指一物为题,各举故事,不通则罚。”所举故事,都与茶相关,可互问互答,答错则输;输者只许闻茶香,眼巴巴看着别人品尝香茗。据说宋代李清照常和丈夫赵明诚行茶令,十有八九都是赵明诚败北。

再者是分茶,宋人称之为“茶百戏”。

南宋时著名的文学家杨万里有一首《澹庵座上观显上人分茶》诗,专咏茶百戏,云:“分茶何似煮茶好,煎茶不似分茶巧。蒸水老禅弄泉水,隆兴元春新五爪。二者相遭免瓯面,怪怪奇奇真善幻。纷如劈絮行太空,影落寒江能万变。银瓶首下仍尻高,注汤作字势嫖姚。”究竟采用什么方法,使盏面怪怪奇奇变幻无穷,今天已不能揭示其中奥秘,宋代的确有人能够“别施妙诀使汤纹水脉成物象者,禽、兽、虫、鱼、花草之属,纤巧如画。”当时,有一位善于分茶的和尚叫福全,“能注汤幻茶,成一句诗,并点四瓯,共一绝句,泛于汤表(宋·陶榖《荈茗录》)”。围观者终日不绝,门庭若市。

宋代斗茶之风兴起,与宋代的贡茶制度有关,向宫廷贡茶之先,以斗茶的方式评定茶叶品位的高下,胜者作为上品进贡。久而久之,斗茶自然独立出来,成为游戏。不过,玩的范围,在宋代主要局限于文人雅士之间。

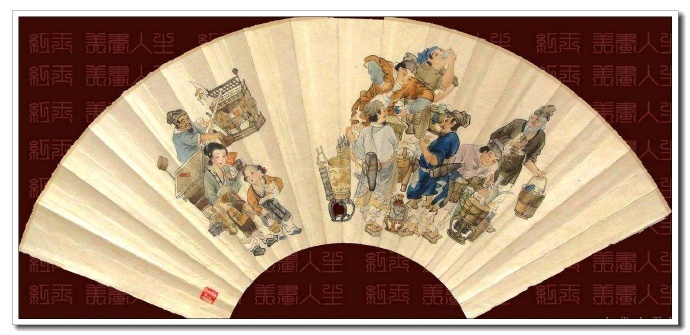

元代赵孟頫所绘《斗茶图》,图中渲染的是市井四位卖茶者形象,他们每人一副担子,四个人都不甘落后,争夸自己的茶香、汤好,一幅生动的斗茶情景跃然纸上,艺术地反映了元代民间斗茶的真实情形。

(摘自2014年第5期《吃茶去》杂志;作者:周武