首届“生活禅与茶生活”讲坛各位演讲人的发言顺利结束,总的评价,演讲水平非常高,内容非常丰富和精彩。在大开元寺所作的这次讲坛,是大圆满。

以下对各位的演讲作评语如下:

首先,非常感谢刘瑶老师对“生活禅与茶生活”的阐释,让我们体悟到,无须再纠结所谓的“茶与禅”或“禅与茶”之文化符号的象征意义。当茶与禅和我们的生活须臾不可离之,慢慢地生根、发芽、开花,也就开始缔结圆融自在的智慧之果。刘老师的茶生活和看似极为平淡日复一日的茶艺课,却让她从中收获“茶缘”,喜得禅悦;她以茶德和茶友的相知相交,亦欣然妙得禅趣。刘老师恪守“人品即品茶,品茶即品人”的禅茶修行之法,明了禅茶之境贵在以身体验,一心体悟,习茶可让人优雅、从容——奉献人生,习禅可让人自在、自信——觉悟人生。她对“生活禅与茶生活”的理解,真实而明智,微言而大义。如是,遵循净慧大德生活禅“保持一颗平常心”之本原,还原茶生活“一杯平等茶”之本真,言行合一,始得正觉。

项春霞会长的《茶心丰盈·喜悦如莲》演讲,令人感怀。她是以回眸漫漫心路历程来解读自己是怎样融入禅意人生,怎样定格茶境人生的。于我而言,当年也是在三剑茶艺馆始知邢台茶艺颇有禅心禅风之所在。项老师创办三剑茶艺馆,源于茶而出于茶,也因此而成为河北茶界“禅茶一味”的先行者、践行者。净慧老和尚曾几次莅临三剑茶艺馆,特别是净慧老和尚在三剑茶艺馆与舒曼老师等品茶论禅,首次提出中国禅茶精神为“正、清、和、雅”,三剑茶艺馆由此成为当代中国禅茶精神的诞生地。我想,今后书写当代中国禅茶文化史时,项老师的独特贡献必定与净慧老和尚、舒曼老师一起载入史册。我于2011年曾在湖北随州面见净慧老和尚,同祭炎帝。当时,年事已高的老和尚忙于五祖寺诸事宜,仍风尘仆仆“在生活中修行,在修行中生活”,为我们树立起一座不朽的丰碑。项老师从喜欢一杯茶开始,开启了一段属于她定慧定性的禅茶人生:喜悦如莲以为道,茶心丰盈即是禅。如是,习行净慧大德的“正、清、和、雅”禅茶精神,知行合一,方得莲心。

赵泽佳老师《我的生活茶里的生活禅》演讲告诉我们,她的生活茶与生活禅皆源于生活,融于生活,愿终其一生而爱茶,愿尽一生之力而行禅。其爱茶过程,由自我觉知而达至自我提升;其行禅过程,由逐渐精进而走向虔诚,可谓是禅茶合一的不二践行者。她所谈的“顿悟”体验,直抵禅境之本界,即“着意尝来淡,随缘得处佳”。实则,禅茶之奥之妙,万化归一,不在于外形之有无,而在于内心之满足与充盈。赵老师自觉以茶修行,自明以茶养慧;自觉以觉悟人生,自明以奉献人生!如是,践行净慧老和尚生活禅“考验自己的定力”之要义,行其所言,始于本心,修之远矣!

孙丽丽老师以净慧老和尚的“好好泡茶就是修禅”作为演讲题目,与大家分享她对“生活禅与茶生活”的理解,正可谓其意深远,返璞而归真。她在三字禅茶院有幸习闻净慧老和尚关于“生活禅”之宗旨“觉悟人生,奉献人生”,以及“正、清、和、雅”的禅茶文化精神,聆听老和尚的开示:“好好泡茶就是修禅”。正可谓,师传有道,学之以恒。因而,有慧根福报的孙老师喜欢在茶的世界安心独处,还将自己的“茶空间”定位在茶文化培训和推广。她的茶世界、禅人生,可谓心有善念,明志于和谐社会。如是,净慧大德法示“同所有人结茶缘、结善缘”,大道之行,万法归一,善及天下。

夏国玲老师的《行茶者“三学”》,从哲学视角和个人参悟、习行的经历,化用佛门“戒、定、慧”三学,将“茶、禅、生活”定之为新三学,其意在醍醐灌顶,奋发自励。其事茶,视如自律禅修;其行茶,是为了自觉追随茶世界之美而淡然的境界;其为茶人,立志尽一己绵薄之力弘扬中国茶文化;其向禅,问道净慧长老,始知“觉悟人生,奉献人生”可发自“公益心”。由此,夏老师践行生活禅,献身公益事业,大爱在人间。她向世人证明,无论是茶人之生活抑或是禅者之修行,回报社会,造福社会,这才是禅茶文化精神的出发点和立足点。如是,将净慧大德所提倡的“以分享的心回报社会,以结缘的心成就事业”的生活禅理念发扬光大,当为茶人禅修的立身、立命、立德之本,广施善德,远行天下。

李慧娟老师的《青茗伴我》演讲,完完全全是有着3000多年历史的古城邢台所上演的一部当代茶人自我励志史——无论是茶者的人生,还是禅者的人生,都会有青春的悸动,都会有信仰的皈依。李老师习茶或禅坐,均深刻体会到静中有动,动中有静的天地交融之感,而且时时以净慧长老所书“慈悲喜舍”作为禅修和习茶一理相通的观照,自觉融入生活之中,日日践行,时时修持。同时,不断完善自我,自觉做中国茶文化的“传道”者,积极倡导和推动茶文化发扬光大,先后举办“观兰集”、“沧海一声笑”大型主题茶会,始终不忘胸怀一颗爱茶的初心,可喜可贺!茶世界的平和与清净,禅世界的信仰与舍得,赋予她永怀谦卑之心和分享之心,大爱无疆,大音无声。如是,把净慧大德生活禅所提倡的“在生活中实现禅的超越,体现禅的意境、禅的精神和禅的风采”,广而布之,点亮光明世界的每一枚烛光,普度人间。

刘东亮老师的演讲题目是《难忘这碗赵州茶》,其言质而意深,可谓直指禅茶文化的根底之所在。生活禅和茶生活对于刘老师而言,其影响是无以言表的。他在赵州柏林禅寺夏令营受惠于寺院方丈净慧长老的指点,习读《金刚经》和《六祖坛经》,习生活禅与茶,由此而痴迷禅茶文化。可以说,刘老师是在净慧长老的指引下爱上生活禅和赵州茶的,他对“赵州茶”的体察重在精神层面,多从佛学知识体系阐发己见。他在演讲中所谈的佛教,有独到体会。更为重要的是,正是赵州茶让他升菩提心,在感念感恩净慧老和尚的同时,自行实践生活禅。如是,净慧老和尚说:“觉悟人生是智慧解脱,奉献人生是慈悲关怀。二者的融合无间就是菩萨的人生,是大乘佛法的真精神。”一茶一世界,一叶一菩提,茶与禅在人间。

张金牛老师的《茶生活中的三种美学观》,颇见学识和研究功力,开一代之新风。张老师生于茶乡,痴迷于茶,对茶有独到的认知和体验,其开创的茶生活三种美学自我体验模式,一曰“物哀”,二曰“风雅”,三曰“禅意”,系从物与心的关系出发而立论的。限于篇幅和演讲场合,张老师对茶生活的三种美学观之论述无法展开来讲,但其内在逻辑大致可循,可以说是以中国古典美学为立论基础。然其感悟致思多于析辨之言,而且当下的美学研究著述须以中国古典美学、西方古典美学、当代中国美学、世界当代美学以及未来美学为视角,综而论之,方可成一家之说。好在张老师对物哀、风雅、禅意这三种茶美学生活方式的理解已融入其工作和茶生活之中,并形成以普及茶文化为主的“无显茶课堂六讲”。其披荆斩棘的开拓精神,令人肃然起敬。如是,净慧老和尚言:“守一不移,是一种觉照的力量、观照的力量、提起正念的力量。”中华茶学之美,博大而精深,返观内照,切己体察,方可成一家之学说。

赵玉光老师的《缘起性空》演讲,实则是谈自己和茶生活与生活禅之结缘的过程。他因喝茶而意外地调理好身体,从此结缘洒脱无碍的茶生活,也由此开始介入茶行业,建成太行茶仓,可谓改写了中国北方以茶仓屯茶之历史。太行茶仓的管理理念,一为筑基文化根,一为奠基产业根,为此而举办“吃茶节”,创办茶叶合作社和茶仓农业科技发展有限公司,开展科研和申报发明专利,并根据茶农的需要提出建设标准仓储场所,为茶农免费存储茶叶。正可谓是自觉践行生活禅之要义“觉悟人生,奉献人生。”也以此而“缘起性空”,立志有为于社会。如是,净慧大德生活禅提倡:“人总是在克服一个一个困难的情况下才能够有所收获、有所成功。”生活禅与茶生活,是一体两面,茶的世界处处结善缘,禅的世界处处结善果。

在此,我郑重提议,请大家起立,以最热烈地掌声衷心感谢为河北茶文化和中国茶文化作出突出贡献的舒曼老师!

钱沣(1740年4月26日[1]—1795年10月30日[2]),字东注,一字约甫,号南园,云南昆明人,清代大臣、书画家。乾隆三十六年(1771年)进士,授检讨,官至御史。曾疏言乾隆宠臣和珅为军机,办事不遵制度,因授稽察军机处之任。和珅知其家贫裘薄,凡劳苦事多委之。56岁时,钱沣准备弹劾和珅,却突然病死在北京云南会馆。在钱沣枕下,发现了奏本底稿,写了几千字,开列了和珅罪状20多条。钱沣逝世后5年,和珅终于事发,被抄家,赐自缢。钱沣书法逼近颜真卿,尝兴酣画马识者珍之,故而民间又称之为“瘦马御史”。著有《南园集》。

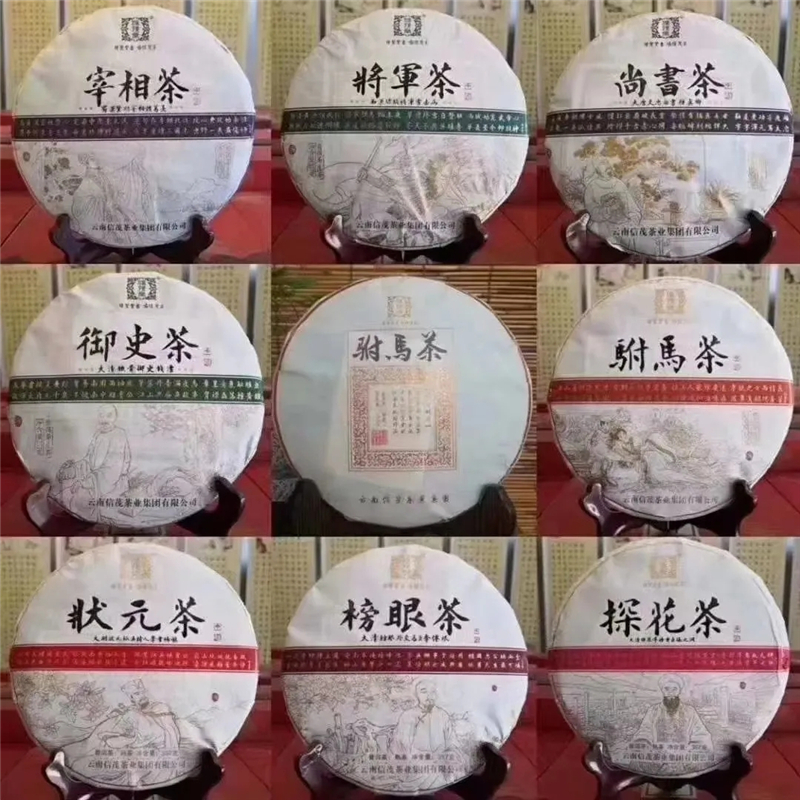

原标题:礼赞 | 《信茂堂茶诗选》

南宋时期理学家、思想家朱子(1130—1200),对松溪茶情有独钟缘于他从小在松溪湛卢山求学时所受佛教禅茶文化的影响,以及越人欧冶子铸剑(湛卢宝剑)精神、儒与道的茶道修养潜移默化的熏陶。

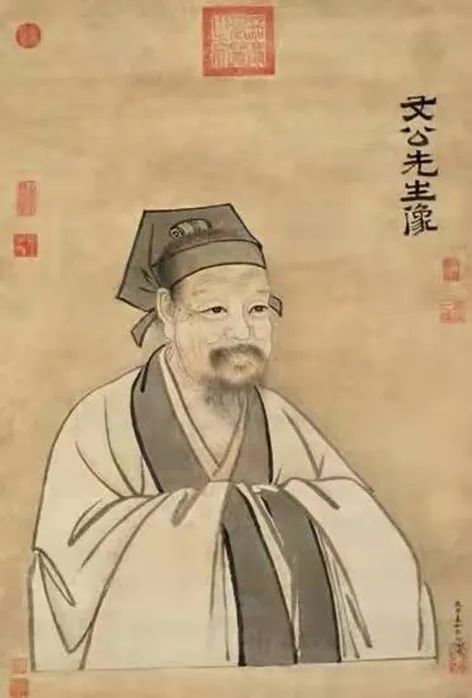

朱文公画像

朱子生于尤溪郑宅,诞生3日朱家举“三朝洗儿礼”,郑安道以名茶“月团”送朱家作洗汤,并题诗相赠:“凤山团饼月臆朦,老桂横枝出旧丛。”朱子之父朱松却无限感慨地和道:“行年已合识头颅,早学屠龙意转疏。有子添丁助征戎,肯令辛苦更冠儒?”

朱子嗜茶爱茶,他自幼在闽北茶乡长大,对建茶十分熟悉,松溪所产茶归为建茶。后又当过茶官,任浙东常平茶盐公事,与茶结下了更深的缘分。据《朱子文化简明读本》年谱简编记载:“绍兴五年(1135)六岁,朱子在政和星溪书院、云根书院,及邻县松溪的湛卢书院读书。”时湛卢山儒释道三教汇聚,道教在山巅,佛教居山中,儒教偏山脚。古时湛卢山有三庵,朱子就住在下庵,他很快完成了学业。另据《松溪县志》清康熙版载:朱子“因父讳斋公松官政和,葬父退林翁森於护国寺。往来祭扫,熹因侨寓松溪。”这是朱子殇父后多次从崇安来松溪且居住的记载。

湛卢书院

据《朱文公全集》载,朱子青年时代曾戒酒,以茶修德,用茶以明伦理、表谦虚,不重虚华,崇尚俭朴。宋朝是松溪茶发展的一个高峰期,杨亿是一位很严谨的史学家,如上所述贡茶的发展客观上把建茶推向高潮。松溪茶农到北苑贡茶中心采茶与制茶,他们回到松溪后有了北苑贡茶的制茶经验,把制茶工艺与当地的禅茶、道茶结合,利用丛茶(也叫蘖茶,丛生的高不过数尺,一年内可发成4株。松溪民间多有种植)加工茶叶。朱子所居住的湛卢山也不例外四处都有该茶,他在清凉寺高僧指导下参与制茶。朱子的文公茶,又名臭叶香茶。据《随见录》记载:“朱子文公书院内,有茶一株,叶有臭虫气,及焙出时,香逾他树,名臭叶香茶。”《松溪县志》载“孝宗即位,诏求直言,熹上封事。隆兴元年,复召入对,历陈古先圣瓦面王所以强本折冲,威制远人之道。”

朱子曾写《劝农文》,提倡广种茶树。他自己也是身体力行,躬耕茶事,把种茶、采茶当作是讲学、做学问之余的休闲修身之举。乾道六年(1170)构筑“竹林精舍”(晦庵),他在北邻种植茶圃,取名“茶坂”,亲自耕种、采摘、制作、品饮,并写有《休庵》《茶坂》等诗,诗云:“擷籝北邻西,采擷供茗饮,一啜夜窗寒,珈跌谢衰枕。”又有“武夷精舍”四周设计茶圃3处,植茶百余株,讲学之余,行吟茶丛。他的《咏茶》云:“武夷高处是蓬莱,采取灵芽手自栽。地僻芳菲真自在,谷寒蜂蝶未全来。红裳似欲留人醉,锦幛何妨为客开。咀罢醒心何处所,远山重叠翠成堆。”

朱子不仅喜欢品饮湛卢山的茶,还写诗赞美湛卢山的风景之美,诗云:“卢山一何高,上下不可尽。我行独忘疲,泉石有招引。须臾出蒙密,矫首眺无畛。已谓极峥嵘,仰视犹隐嶙。”他还时常想回湛卢山一游,诗云:“飞泉天上来,一落散不收……敬谢古陆子,何来复来游。”还以“瑞岩”为题,写诗赞美松溪湛卢山的灵美,意欲有机会再回山看看,诗曰:“踏破千林黄叶堆,林间台殿郁崔嵬。谷泉喷薄秋逾响,山势空蒙昼不开。一壑只今藏胜概,三生畴昔记曾来。解衣正作留连计,未许山灵便即回。”

松溪九龙大白茶晋京参展

松溪湛卢山素有天下第一剑山的美誉,儒释道三教和谐相处。朱子在茶诗中吟道:“茗饮瀹甘寒,抖擞神气增。顿生尘虑空,豁然悦心目。”他将茶性与中庸的道德标准联系在一起,以茶崇俭、以俭育德,以茶明理。《朱子语类·杂类》载“茶本苦物,吃过却甘。问:此理何如?曰:也是一个道理,入始于忧勤,终不逸乐,理而后和。”只有“啜苦励志”方能“咽甘报国”。“乾道元年,洪适为相,复主和,论不和,归。”

湛卢山的佛教早在唐朝便传入,禅茶一味,茶中蕴和、茶中寓静。茶和静的禀性,正是儒家所追求的一种崇高境界。朱子从小在山中拜师学艺,常到中庵拜佛,深受佛教文化影响是很自然的。绍兴二十三年(1153)5月,朱子赴同安任主薄,途经剑浦拜见李侗先生,朱子以禅学博取功名告知。李侗当即纠正,要他“逃禅归儒”。经同安任上的历练、读经、反思与求索,约在绍兴二十五年写诗表达“佛学皆空,吾儒皆实”。从此,朱子将茶的中庸进一步深化,他说:“建茶如‘中庸之为德’,讲茶如伯夷叔齐。《南轩集》曰:‘草茶如草泽高人,腊茶如台阁胜士。’似他之说,则伤了建茶,却不如适间之说两全也。”朱子把茶喻为“君子”应“素其位而行”,富贵贫贱不能移。他写的茶联:“客来莫嫌茶当酒,山居偏隅竹为邻。”至今,松溪的民俗风气中深深受朱子的茶礼影响,客来先倒茶,以示尊重客人。朱子在《天门冬》诗云:“高萝引蔓长,插楦垂碧丝。西窗夜来雨,无人领幽姿。”这是他多次居住松溪湛卢山对松萝观察的真实写照。

朱子后裔朱步泉教授(左二)、熹茗董事长朱陈松(左一)与茶叶专家陈金水(右二)等研究探讨松溪茶

朱子深谙《中庸》:“中者也,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和,天地位焉。”他将茶道的礼融入到人际关系中,通过茶这种媒介协调人际关系,创造出尊卑有序、互敬互爱互助的和谐社会环境。

《朱子语类》曰:“一味是茶,便是真才,有些别的味道,便是事物夹杂了。”他认为,茶的味道是香甘与醇和,贯穿其中的还有苦味和涩感。正因两者的交融,茶才得以历史经年而久尝不腻。

来源:中国茶叶

如有侵权 请联系删除