在2022年第三个“国际茶日”来临之际,中国农业国际合作促进会茶产业委员会以“茶和世界,共品共享”为主题,联合各国驻华使馆、国内外茶人推出“国际茶日”庆祝活动:“我的国家我代言、我的家乡我代言”。

江苏省宜兴县为您推介:壶抱宜兴红 共饮阳羡茶。

宜兴茶产业

茶产业是宜兴最具优势的特色产业,关联度大、产业链长、带动力强,融生产、生态、经济、休闲、旅游和文化传承等功能于一体,是宜兴对外宣传的一张靓丽名片,为茶农致富、茶业兴旺、茶乡振兴提供强大动力。

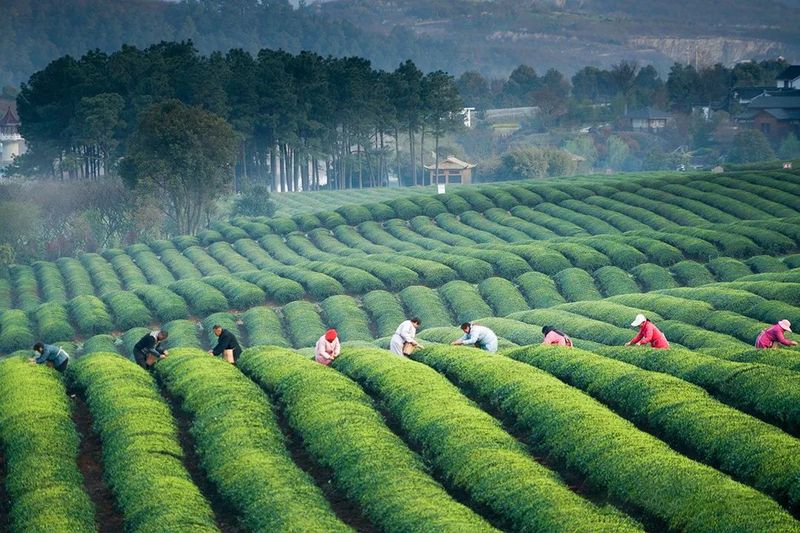

《茶园晨曲》

宜兴是江苏最大的茶叶产区,享有“茶的绿洲”之美誉。先后获评“首届中国名茶之乡”、“全国茶业百强县”、“全国茶产业助力脱贫攻坚、乡村振兴先进典型”。现有茶园7.5万亩,年产名优茶900多吨,形成以宜兴红茶、阳羡雪芽、善卷春月、荆溪云片等为代表性产品的生产格局。宜兴茶企现有省级龙头企业8家、无锡市级龙头企业6家、国家级示范社5家、省级示范社4家,优化“企业+基地+农户+市场”的产销模式,构建现代产业体系,提高整体竞争力,在有效促进小农户与大市场衔接的同时,带动了茶农的增收致富。

沈瑞琴《茶园春晨》摄于2019年

宜兴具代表性茶产业——宜兴红

宜兴原有阳羡茶、阳羡雪芽等区域公用品牌,随着宜兴红茶品质、知名度、销售量的不断提升,为更好地放大品牌效应、促进茶产业高质量发展,宜兴市委市政府又倾力打造“宜兴红”区域公用品牌。2018年成功注册为国家地理标志证明商标。其市场定位是宜兴本地出产的精品红茶,具有“外形紧秀显毫、香气甜香持久、汤色橙红明亮、滋味鲜醇甘甜、叶底嫩匀红亮”的品质特征。

茶样照片

阳羡雪芽,地标证书

宜兴积极推动产业融合发展,推进茶与特有的山水陶竹禅等元素多维融合,实现资源优势向发展优势转变,打造了阳羡茶产业园、阳羡茶文化博物馆、西渚茶禅小镇等具有宜兴地方特色的茶文旅基地。推出茶园观光、采摘、制茶、品茗和度假休闲等多形式的体验产品。入选中国十佳茶旅路线1条,入选江苏省精品茶旅线路3条,入选国家百条红色茶乡旅游精品路线1条。出版了《古诗咏阳羡茶》、《新诗咏阳羡茶》、《阳羡茶》季刊等书籍。

宜兴生态环境优美、人文底蕴深厚,产茶历史悠久、始于汉、盛于唐,自清代光绪年间就红茶生产记载,在漫长的岁月中,宜兴茶叶的品质和美名广为传颂,与紫砂壶相生相伴、相得益彰,赋予了宜兴茶丰满而独特的历史和文化内涵。

阳羡茶产业园,采茶

阳羡茶、紫砂壶、金沙泉被誉为“江南饮茶三绝”;拥有境会亭、茶局巷、茶亭等历史古迹和地名几十处;历代文人雅士对宜兴茶更是推崇备至、赞不绝口,留下了多达200 余首脍炙人口、代不绝咏的茶诗茶句。

宜兴与茶有关的民俗文化非常丰富。其中最为知名的是早茶(早上喝茶)与吃讲茶(民间纠纷矛盾不进衙门而到茶馆里去边喝茶,边议事评理,最终调解处理)。民国时期,宜兴城乡茶馆林立,仅四大镇就有70 多家。宜兴是佛教圣地,享有“禅窟”之名,佛教与宜兴独特的茶元素交汇融合,形成了魅力独具的宜兴佛教文化现象。“茶禅四月到宜兴”就是星云大师为宜兴旅游题写的宣传推广语。

图文版权归江苏省宜兴县所有,转载请标明出处。

来源:中农促茶产业委员会

如有侵权 请联系删除

盛夏,烈日炎炎。在南江县云顶镇,一垄垄郁郁葱葱的茶树如绿浪,上万亩茶园让人感到无比清凉。这里不仅是国家AAAA级景区和“四川省十大最美茶乡”,更是避暑胜地。

为提高传统优势产业茶产业的链条延伸,近年来全市不断推进“一三产业融合”,通过茶产业带动旅游发展,以茶兴旅、以旅促茶,成功创建国家AAAA级景区(茶叶)3个、“四川省十大最美茶乡”2个,探索出一条茶旅互动助推茶产业高质量发展的新路子,进而形成“茶旅融合”的一体化发展新格局,正朝着打造“全国知名红色茶乡精品旅游基地”目标阔步前行。

南江县云顶镇四川金枝玉叶茶叶有限公司茶叶基地

提升颜值助推茶产业高质量发展

“12个住宿房间,最近每天都是订满了的,部分房间已被预订到月底了。”入夏以来,南江云顶镇元顶山庄民宿老板翁英就十分忙碌,不断接待来自各地的游客。坐在民宿的阁楼上眺望,100米外就是云顶茶乡的景区大门。

元顶子茶场刚成为国家AAAA级景区和“四川省十大最美茶乡”——云顶茶乡的核心区域时,翁英便看到了商机,不断升级原来的民宿,适应游客的不同需求。“房间的价格一般在120元至300多元,常住的话有优惠。”翁英粗略估算了一下,包含平时游客的餐饮,民宿在7月份的收入达到四五万元应该不成问题。

据了解,云顶镇累计发展茶叶产业2.6万余亩,投产茶园1.7万余亩,茶农占比达90%以上,辖区内山清水秀、佳景如画,有千年古松、奇险天门、魅力羊洞等景点。加之距离巴城较近的地理优势,以茶促旅已成为云顶镇围绕茶产业发展努力的方向之一。为推动茶旅一体化发展,今年起云顶镇对辖区茶场进行升级改造,将精品农业与休闲旅游有机结合,融入茶文化、民俗文化等元素,创新茶美食,推出了茶酥饼、茶馒头等特色美食。

值得一提的是,云顶茶旅融合发展片区规划正式启动,将对正直镇、下两镇、和平镇、云顶镇、双流镇、元潭镇共6个镇进行乡镇级国土空间总体规划和开发边界内的控制性详细规划编制,总面积约450平方公里。届时,整个融合发展片区茶叶产值将超过3亿元,20万居民生活品质将大幅提高。南江县文广旅局局长弋京毓表示,南江县正以“产业园区、旅游景区、乡村振兴示范区”三区共建为抓手,按照“茶园变公园”“茶区变景区”“茶产业园区变度假区”的发展理念,赋予南江大叶茶文化内涵,讲好大叶茶故事,进一步把生态核心优势转化为经济发展优势。

平昌县三十二梁景区

距离云顶镇约100公里外的平昌县三十二梁镇龙尾社区更是全市推进“茶旅融合”的样板。7月8日,记者来到龙尾社区。刚到三十二梁景区大门,就看到巨型的茶壶景观设计,一股水从茶嘴源源不断流出,为夏日增添了几分凉意。

景区内,茶园刚刚经过夏茶采摘,几名工人正在除草,对园区进行管护。扩大到整个三十二梁镇,经过多年的发展,如今已形成1万余亩(含周边)的连片茶叶产业带。以茶旅文化为特色的乡村旅游蓬勃兴起,2016年,三十二梁成功打造成为国家AAAA级景区,年接待游客50多万人次。

平昌县茶果局负责人杨友德介绍,近年来,平昌坚持以乡村旅游为抓手做活茶文章,建成镇龙肖家坡茶场、邱家石龙山茶场、得胜大梁山茶场3个茶叶主题公园,三十二梁、皇家山2个以茶旅融合为主的国家AAAA级旅游景区,构建了以采茶体验、品茗休闲、观光度假、新型工业为依托的茶文化旅游产业链。

记者从市农业农村局了解到,我市目前已成功创建国家AAAA级景区(茶叶)3个(三十二梁、云顶茶乡、西兴皇家山)、“四川省十大最美茶乡”2个(云顶茶乡和三十二梁),平昌县“佛头山-板庙-三十二梁茶乡旅游线路”入选全国100条红色茶乡精品旅游线路,茶旅融合不断助推茶产业高质量发展。

南江县元顶子茶场

丰富业态不断增加茶旅融合内涵

这几天,元顶子茶场副场长张伯海特别忙碌,作为参赛选手的他正加紧为即将到来的2022年川渝地区茶叶产业职工职业技能大赛做准备。为期5天的技能大赛,川渝两地共计31支队伍将齐聚南江,以茶会友、以茶论道、以茶扬文。大赛的举办,也将全面展示川渝茶产业发展成就,为川渝茶产业共谋发展,共同打造川渝茶主题经济圈。

元顶子茶场副场长张伯海(右二)等正在参加茶艺培训

“大家都很看重这次比赛。大赛立足川渝两地茶产业特色和优势,充分发掘茶文化内涵和传统品质,进一步唱响川渝茶文化影响力。”张伯海说,这样的比赛正是积极探索以茶兴旅、以旅促茶的“茶旅融合”新路子的举措之一,真正将云顶镇的茶山变成“金山银山”。

蔡家大院位于平昌县三十二梁景区内,几年前建起的巴中市首家“巴山农耕文化陈列馆”,收藏了新中国成立以来农用的犁耙、雨天用的棕衫、照明用的马灯、手拉石磨及碾子等各种器具、生活用品。近3000余件农耕文化及茶饮器具集中展现了农村传统生产生活风貌和智慧,让游客既能体验乡愁,又能唤起儿时的记忆,颇受欢迎。

蔡方儒是平昌县秦巴云顶茶业科技有限公司的负责人。在三十二梁景区游客接待中心,蔡方儒总会和游客一起品茗论茶,还给参加体验采摘活动的游客赠送一小盒茶叶。“购买茶叶的回头客很多。”蔡方儒说,他还直播带货,开了淘宝网店,每年网上销售额超百万元。

三十二梁镇龙尾社区党支部书记刘小云告诉记者,龙尾社区的茶叶科技示范园还坚持智能化、产业化、自动化、标准化、多元化发展,建起“贸易公司+龙头企业+专业合作社+茶叶种植大户”的产销对接体系,集多方力量做大做活产业链。

皇家山茶叶园

位于平昌县西兴镇的皇家山景区幅员12.6平方公里,森林覆盖率达70.6%,景区内山峦起伏、松林密布,库、塘、河交错其中,素有“九弯十八沟”之称。清晨,袅袅云雾弥漫山间,形成稀有的低海拔云雾景观——皇山云海。

皇家山自明清以来就盛行种茶,20世纪70年代后大力发展茶叶种植,6000余亩茶树依山就势绵延起伏,似跳跃的琴键,在大自然间演绎着茶韵天籁。中国农业国际合作促进会茶产业委员会、中国合作经济学学会旅游合作专业委员会还授予皇家雀舌有机茶叶园区“全国三十座最美茶园”称号。

西兴镇宣传和政法委员杜亮堂告诉记者,西兴镇近年来坚持“茶区变景区,茶园即景点”理念,有机整合旅游文化和茶文化,主打茶旅融合,皇家山景区已成为集翻山铰子文化体验、茶旅康养于一体的旅游度假胜地。

近年来,我市聚力打造千亿川茶产业重要战略基地、全省最大高山绿茶生产基地、全国著名茶文化生态旅游基地,积极推进“茶区、园区、景区”三区共建,加快茶旅融合发展,打造一批集红色文化、巴人文化、农耕文化、茶园康养、茶事体验于一体的精品茶旅路线。《巴中茶叶产业发展五年行动方案(2022—2026年)》也明确提出,我市将融合红色文化、民俗文化、光雾山—诺水河等特色旅游,差异化建设茶旅特色小镇、精品园区,串联打造全国知名的红色茶乡精品旅游线路,到2026年,建成全国知名的红色茶乡精品旅游基地。

平昌县邱家镇石龙村茶园

以茶促旅激活乡村振兴新动能

“这里环境优美、满眼皆绿,扑鼻而来的都是茶香,让人神清气爽。”7月8日,夕阳下的西兴镇皇家山茶园内,来自巴城的游客王俊坐在民宿露天阳台上,一边品茗,一边欣赏美景,赞不绝口。

这边茶园里茶香四溢,那边茶厂内机声隆隆。在平昌县皇家山茶业科技有限公司,制茶工人正有条不紊地赶制今年首批夏茶,摊凉、杀青、理条(揉捻)、烘焙、提香等各个制茶工序有序进行,一派忙碌的生产景象。核心景区的1500亩茶园,预计今年产值将超过200万元。

位于通江县兴隆镇的翰林村以“三李故居”而被人熟知。“三李”是指清代进士李蕃及其子李钟壁、李钟峨,三人著作合编成《雪鸿堂文集》,被纪晓岚收入《四库全书》,并称赞其“人盖有古良吏之风,文堪与‘三苏’媲美”。2021年,原渔池村、玛瑙村、紫荆村合并为翰林村,全村共13个村民小组近5000人。近年来,千年古村焕新颜,先后荣获“国家级古村落”“省级旅游扶贫示范村”“省级乡村振兴示范村”“省级最美古村落”和市级“四好村”等称号。

翰林村种茶历史悠久,茶叶品质优良、风味独特,滋味浓醇鲜爽。但由于村民没有成熟的茶叶加工技术,小作坊式的加工模式没有品牌效应和销售渠道,茶农们只能把刚摘的鲜叶以低廉的价格卖给外来商贩,面临着“坐拥茶山却难以致富”的局面。

2021年,翰林村为了保障茶农收益和茶叶质量,当地干部经过走访座谈和外出考察,确定以茶叶产业为发展重点。通过招引通江县四丰农业科技有限公司入驻该村,与企业共同建设茶叶加工厂,形成了种植、加工、销售一条龙的产业体系。同时,翰林村还提升打造“李蕃梅园”、新建“三李文化”长廊、打造“巴蜀民歌风情园”等,实现茶旅、文旅融合发展向纵深推进。

翰林村党总支书记杨永东介绍,翰林村共有茶园5000亩,由于过去没有企业入驻也没有茶叶加工厂,导致老百姓销售无门,得不到经济实惠,这一局面目前已被彻底改变。“去年村集体经济收入20万元,今年至少25万元。”杨永东信心满满,在他看来,村集体经济收入和村民的收入不断增加,这是翰林村坚持茶旅融合、依托乡村旅游发展村集体经济的结果。

南江县下两镇东垭村村民赵子贤一年四季基本都会到家门口的四川金枝玉叶茶叶产业园采茶。“过去采了春茶就没活干了,现在有了企业带动发展,可采春茶、夏茶、秋茶,活儿不断,人也不闲,收入还有保障。”赵子贤一年在家门口至少挣上5万元。

据了解,四川金枝玉叶茶叶有限公司与茶园及茶区周边下两、云顶、元潭等乡镇的2200多户种茶农户签订了长期收购春、夏、秋三季鲜叶的协议,按市场保底价全额收购,让种茶农户吃上了“有茶不愁卖的定心丸”。并由公司派出技术人员对种茶农户从种植到施肥、管理、采摘进行全程无偿技术指导,茶农在原来的基础上平均每亩茶年增收3000元以上,茶区周边农户自发新植南江大叶茶2万余亩。

在发展茶产业的同时,四川金枝玉叶茶叶有限公司与茶区及周边的110户原建档立卡贫困户签订了《茶叶产业帮扶协议》,让这110户利用茶园和土地流转到公司入股分红,安排农户到公司茶园务工,帮助农户增收。公司已累计向110户户均分红1.2万元,户均在园区务工增收1.5万元/年以上。

一片茶园,不仅成就了绿色产业发展,也成为游客钟爱的休闲旅游之地。深耕茶产业,推动茶旅融合发展,形成以茶促旅、以旅带茶相互促进的发展格局,巴中茶旅融合发展正在不断为乡村振兴注入新动能。

南江县元顶子茶场

手记:茶旅融合发展让茶路越走越宽

进入盛夏,自驾前往云顶茶乡、皇家山景区等地的游客络绎不绝。茶场不再仅是茶场,更是景区。一边感受习习凉风,一边泡上一杯好茶,赏自然风光,好不惬意,这正是茶旅融合发展的生动样本。

巴中种茶历史悠久,特别是近年来将茶产业作为重点产业来抓,茶产业加速发展,一大批高质量茶园生机勃勃、绿意盎然。目前,全市茶叶种植面积57.27万亩,产值达60亿元,无论是种植规模,还是经济效益,都在川茶中占有一席之地。

春风十里,不如茶香一缕。如何让茶路越走越宽,茶旅融合无疑是重要途径之一。茶旅融合,不仅是唇齿间留下的那缕淡淡茗香,还因其绿色健康的良好形象,在旅游市场中蓬勃发展。到茶园旅游、体验茶农生活、学习茶艺知识等成为新时代的新风尚。

通江县兴隆镇茶旅融合现代农业园区实施以茶促旅、以文兴茶战略,整体推进当地茶文化、茶产业、茶科技融合发展,目前已入驻企业9家,带动1.5万户脱贫户年均增收1万元以上;平昌县以乡村旅游为抓手做活茶文章,建成镇龙肖家坡茶场、邱家石龙山茶场、得胜大梁山茶场3个茶叶主题公园以及三十二梁、皇家山2个以茶旅融合为主的国家AAAA级旅游景区,构建了以采茶体验、品茗休闲、观光度假、新型工业为依托的茶文化旅游产业链;南江县云顶茶旅融合发展片区规划已启动,茶旅融合发展片区包含正直镇、下两镇、和平镇、云顶镇、双流镇、元潭镇6个镇,将根据自然资源禀赋、现有产业基础和片区功能定位,推进关联度较高的产业连线成片、规模发展,同步培育壮大特色优势产业,促进乡村一、二、三产业融合发展。一个又一个乡镇和村子,正因茶而改变,激发乡村振兴新动能。

《巴中茶叶产业发展五年行动方案(2022—2026年)》提出,全市将融合红色文化、民俗文化、光雾山—诺水河等特色旅游,差异化建设茶旅特色小镇、精品园区,串联打造全国知名的红色茶乡精品旅游线路,这也为我市茶旅融合发展指明了方向。

不少业内人士建议,在茶旅融合发展过程中,一定要围绕“特色”做文章,突出特色差异化,结合当地的资源禀赋、人文历史、区位特点、人群消费能力和消费习惯等要素,突出产业特色,优化功能布局。同时,以市场为导向,培育一批强有力的运营主体,团结带动以茶农为主的各方参与,推动形成集种植、加工、休闲观光、特色产品销售等为一体的产业集群,形成“以茶促旅、以旅带茶、茶旅互动”的一体化发展局面,打造巴中茶旅融合特色名片,这也将积极助力我市争创国家全域旅游示范市。

来源:巴中日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

“乡娌乡音”恳谈会

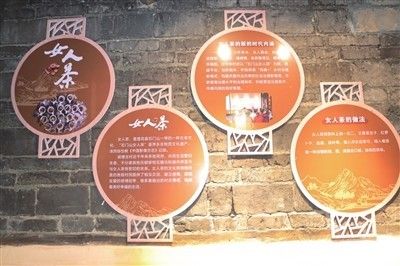

喝杯“女人茶”

“女人茶”有新内涵

金若鹏

“今晚七点在村里小广场开展‘乡娌乡音’恳谈会,大家过来拉拉家常、提提意见。”“好的。”“吃完饭就来。”……一时间一条条回复消息让萍乡市莲花县路口镇同坑村的村民微信群热闹起来,一场别开生面的“乡娌乡音”恳谈会在“女人茶”的茶香中拉开帷幕。

多应午灶茶烟起

“九月逢春是重阳,糯米蒸酒桂花香;男人喝酒我用茶,萝卜豆子盐味姜。”石门山女人茶,也叫妯娌茶,是莲花县路口镇一带的市级非遗民俗文化,按当地的口音叫“娘花英茶”,在农闲时,男人们忙着喝春酒,女人们便一家一家地赶茶会。赶茶会通常从挨家挨户的敲门声中开始,请喝茶的主人让家中的小孩一大早提个篮子,去各家各户收集喝茶人的茶碗,等茶碗收好了,主人心里也就有数了,多大的场面自己好把握。妇女们在家准备好茶叶、腌萝卜、熟黄豆、盐姜等,从山泉边挑来泉水,倒进洗好的铁锅里把水烧开,堂屋里摆开桌子,上好茶点,等着大家落座品茶。这茶叶可是有讲究的,大部分都是妇女们自己上山采的野生茶,还有金银花、忘忧草、甘草、山桂皮、陈皮等,都是石门山山野间产出的美好春色。茶会是石门山女人茶的亮点。喝茶闲聊,东家长西家短、芝麻蒜皮的小事儿……一场茶会成了妇女们加深感情、交流信息的最好平台。喝茶喝到高兴时还会唱歌,有《十杯茶》《请茶歌》,唱得最多的还是《月月逢春歌》:“三月逢春三月三,采茶姑娘进茶山;采得日出云絮飘,下山新茶一担担……”妇女们为什么要在一起喝茶,且一喝就成了习惯?这里面很有来由。据村里人说,过去男人们打仗,留下女人苦苦地守着,寂寞辛劳,就自然而然聚到一起倾吐,排遣忧郁。另外,邻里之间总有些鸡零狗碎,我家的鸡刨翻了你的菜秧、你家的猪闯进了我家的稻田……有时处理不好闹开了,嘴巴上互不相让,平时见了不打招呼,这就得靠茶会来调解。叫小孩子来收茶碗,其实就是个很巧妙的台阶,茶碗收来了说明你愿意跟我和解,大家就心照不宣。老话常说男人们是话在酒中,而村里的女人们则是端起了茶杯,大大小小的心结都能在包裹着萝卜豆子姜的茶香中飘散开。

且将新“火”试新“茶”

香茶一杯解乏力,吉语三句暖人心。为了让石门山女人茶的传统民俗焕发出新的生命力,路口镇将“茶会”与赋能提质龚全珍工作室结合起来,搭建起“乡娌乡音”平台,女人茶不再局限于三五条板凳、几位妇女、几句家长里短,村里大大小小的邻里纠纷都会拿到“乡娌乡音”调解茶室里、摆在茶桌上,浓郁的茶香成为矛盾双方握手言和的最好点缀。“来,先坐,不要急,先喝杯茶,慢慢说。”湖塘村党支部书记刘江带着朱家场自然村的老刘家两口子坐下来,一边为他们添茶倒水,一边听他们说最近的烦心事。老刘媳妇向刘江哭诉:“最近地里这么多事,老刘还天天找不到人,跑去和人下棋,气得我高血压都犯了。”原来老刘家只有夫妻俩在家,孩子出去上大学了,没个中间人缓和,又碰上最近农忙,地里的活没干完,两人三天一大吵两天一小吵,关系愈发紧张。在了解事情的缘由后,刘江心中便有了底,双方只是因为没有进行有效沟通才会产生冲突,他在茶室里摆事实、讲道理,两口子静下来边喝茶边交流,最终言归于好。“很多矛盾都是因为当事人情绪激动产生的,现在我们请大家喝茶说事,让人静下来,面对面、点对点地诉说。老百姓在相对放松的环境,自己熟悉的地方,胆子也大也敢说,双方一沟通,问题就找到了突破口。”路口镇党委委员、组织委员贺菁说。“乡娌乡音”调解茶室建立的初衷就是搭建一个交流平台,帮助有纠纷的各方放下成见、心平气和地沟通,及时化解矛盾。

茶香为媒留“客”话

“乡娌乡音”不仅是矛盾纠纷调解的重要平台,更是路口镇党群议事民主协商的坚实纽带。路口镇以“茶”为媒,整合党群服务中心、新时代文明实践站等平台资源,开展“乡娌乡音”恳谈会,由村党支部牵头组织驻村工作队、人大代表、政协委员等人员,利用农闲时间,和群众围坐一起,用“大白话”“土方言”在茶叙间收集民情民意,从政策方针到村组琐事,在轻松品茶的过程中,鼓励村民在镇村发展、产业建设、项目建设等工作中说事、议事、主事,让村民成为乡村治理“主人翁”。恳谈会延续着“女人茶”的传统,曾经在茶桌上家长里短的闲聊已经转变为现场议事、办事的平台。有村民反映湖塘村内前往船湾湖的道路较窄,出行不便。村两委和驻村工作队实地查看路况后,向上级部门争取资金支持,将路基宽度由原来的4.2米拓宽至5.2米,方便了附近160余人的日常出行。“原来这条路很窄,小汽车都很难会车,一不留神就掉下去了,现在路修宽了,大家出行方便了不少。”湖塘村村民刘达喜高兴地说。在同坑村党支部的带领下,村民自发组织了一支清扫队伍,对同坑村至庙背村油茶基地3公里的公路沿线进行义务清扫。“昨夜村里‘乡娌乡音’恳谈会上说村里要整治这条道路的环境,我特地早起忙完地里的活,早早吃完中饭就过来了,众人拾柴火焰高嘛!”监测户刘雅生说道。“恳谈会上收集到的问题,我们会召开问题研判会一起商讨解决,及时将相关情况反馈给村民。”丰施村驻村第一书记王筱山说。

“乡娌乡音”恳谈会,实行“一事一记录一反馈”,构建了“民情收集—民情分析—民情处置—民情反馈—民情评议”全链条闭环机制。各村网格员走家入户登记群众诉求并分类建立台账;村两委召开会议进行分析研判,对简单事项立即答复、复杂事项限期处理、疑难事项向上转办;问题处置完毕后由包案村干部或党员第一时间向群众反馈,开展问卷调查和服务回访。湖塘村新建了羽毛球馆、路口村安装了120盏路灯……自“乡娌乡音”平台推广以来,路口镇依托“乡娌乡音”恳谈会收集意见建议66条,解决百姓各类急难愁盼事项63件。“有事儿‘上会’”已成为路口镇群众的口头禅,喝茶的“小民俗”亦成为撬动群众“大治理”有力支点。

来源: 萍乡日报

如涉及版权问题请联系删除