云南特殊的地理、气候、日照、降水及生物多样性等自然条件,成为世界茶树资源的基因库。目前云茶产区的茶树品种众多,有国家级良种、省级良种、地方级良种上百个。全国各地的良种引到云南茶区都能较好地适应生长,而云南的很多大乔木茶良种引到长江以北地区很少能适应环境的。

如在大理州南涧县无量山樱花谷和普洱市景东县哀牢山杜鹃湖种植的乌龙茶,20世纪90年代几位台湾茶人从台湾和福建引入软枝乌龙茶等品种,在无量山、哀牢山海拔2000~2600米的高海拔地区种植而获得成功。台湾的乌龙茶定价是参考种植海拔来定,海拔越高价格也就越高。受此影响才会有台湾同胞到云南的高山密林中开园种植。在云南高海拔山区种植的高山乌龙茶,虽然产量相对低,但品质很好,产品运到台湾、福建等乌龙茶传统产区颇受欢迎。同样的品种,种在云南因光照、降水、气候、土壤等条件不同,茶叶中的茶多酚等内含物质更高,茶叶更耐泡。

黄龙山茶园

云南茶树良种

目前,全国茶树品种国家级茶树良种有123个,其中云南大叶种乔木茶仅有勐海大叶种、勐库大叶种、凤庆大叶种、云抗10号、云抗14号、云南大叶种共6个品种入选。云南茶树品种多,但入选国家级茶树良种在主要产茶大省中最少,这主要是各州(市)的大叶种优质品种囊括在云南大叶种之中。

勐海大叶种

地点:勐海大叶种原产于勐海县南糯山

特征:芽叶肥壮,黄绿色,茸毛多,产量高,春茶一芽二叶的干茶样含茶多酚32.8%,氨基酸2.3%,儿茶素总量18.2%,咖啡因4.1%,为做普洱茶、绿茶、红茶的最佳原料。

勐库大叶种

地点:勐库大叶种原产于双江县勐库镇

特征:芽叶肥壮,黄绿色,茸毛多,产量高,春茶一芽二叶的干茶样含茶多酚33.8%,氨基酸1.7%,儿茶素总量18.2%,咖啡因4.1%,为做普洱茶、绿茶、红茶的最佳原料。

凤庆大叶种

地点:凤庆大叶种原产于凤庆县

特征:芽叶较肥壮,绿色,茸毛特多,产量高,春茶一芽二叶的干茶样含茶多酚30.2%,氨基酸2.9%,儿茶素总量13.4%,咖啡因3.2%,为做红茶、绿茶的最佳原料,以做滇红茶为主。

云抗10号

生产方法:云抗10号是由云南省茶科所采用单株育种法所育成的无性系

特征:叶肉较厚,叶质较软,芽叶黄绿色,茸毛特多,产量高,春茶一芽二叶的干茶样含茶多酚37.8%,氨基酸2.5%。儿茶素总量19.4%,咖啡因5.8%,宜做绿茶、红茶。

云抗14号

生产方法:云抗14号是由云南省茶科所采用单株育种法所育成的无性系

特征:叶肉较厚,叶质较软,芽叶肥壮,黄绿色,茸毛特多,产量高,春茶一芽二叶的干茶样含茶多酚36.1%,氨基酸4.1%,儿茶素总量14.6%,咖啡因4.5%,宜做绿茶、红茶。

云抗10号、云抗14号、云抗1号、云茶香1号等无性系良种在20世纪90年代开始推广,在云南省普洱市种植面积最大,但近几年来一些无性系良种开始被淘汰。

云茶分类指导

云茶产区有些地方在品种推广方面缺乏战略性布局,同一块地在20年时间里换了多次品种,造成较大的浪费。很多茶农选择品种时只考虑产量高、方便采摘、卖相好,缺乏对茶树品质的综合评估和对产品结构变化的中长期判断。如近年来茶农追捧的“普景一号”“大黄芽”等高产品种的大规模嫁接改造。有些品种的特点是产量高、好采摘、外相好看;弱点是芽口太大,不易加工,炒青炒不过心,茶气单薄。当这类品种产量一多,价格就必然下跌,形成不到十年时间就要再换品种。

将来,在以发展普洱茶为主的茶山,新植或嫁接改造的应该以选择用冰岛长叶种、班章大叶种、勐海大叶种、勐库大叶种、邦东大叶种、景谷大白茶、景迈大叶种、凤凰窝大叶种等良种为主。这也是市场选择的结果,但单纯的市场自发行为容易形成盲目性,一般茶农难以准确判断未来趋势,这就需要主管部门、行业专业人士发挥作用,做好指导和引导工作。

云茶产业定位主要以生产普洱茶、绿茶、红茶、白茶为主,应该对不同茶山进行结构性规划指导。如适于做普洱茶的地方建议引导推广发展勐海大叶种、勐库大叶种、冰岛长叶种、班章大叶种、邦东大叶种、景迈山大叶茶种、凤凰窝大叶茶种等为主;适于做白茶的地方引导推广景谷大白茶、雪芽100、长叶白毫等品种为主;做绿茶、红茶的品种要求不高。

目前,全国茶叶处于供大于求的局面,不提倡新增茶叶种植面积,云南茶产业要以“稳定面积,提升品质,提高效益”为指导,如在对老茶园提质改造过程中,良种嫁接怎样选品种?台地茶改稀疏乔木留养(即仿古茶树留养)怎么留?各地主管部门和行业协会需做好指导工作。

来源:新华国茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

安徽祁门物华天宝,属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地,而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶,还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。

祁门安茶,原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失,与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘,没有留下任何的文字记载,竟然谜一样的消失了。

走进芦溪,我在做过充分的安茶调查,查阅过大量的有关史料以后,猛然醒悟,要想真正看穿安茶的真面目,一定要如实地把它还原到产生它的时代中去,有必要把它与同时期的同类茶细心比对,如此,便会「山重水复疑无路,柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎样起源的,首先,必须探讨清楚它是怎样消失的。

关于安茶的凋敝消亡,共同认可的准确时间,应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比,便会惊奇地发现,安茶的销运路线艰难而漫长,其运输行程,大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作,由阊河运至饶州,出鄱阳湖后,入赣江而达赣州。更换小船后,逆水在大庾(南安)登陆,穿越大庾岭(梅岭),入粤界南雄,而至广州、佛山一带销售。

从安茶的销运过程可以看出,祁门人只是完成了茶的制作,然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似,原产地的茶农根据要求做完茶后,只是批发给了广东茶商,并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后,经过存放陈化,又转手把茶零售到两广地区,但大部分的安茶,还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。

日本侵华战争爆发以后,战火纷飞,安茶的运输路线变得更加艰难,茶运之路充满着更大的凶险,这就意味着安茶的运输成本,必然会成倍地提高了。而此时的安茶,又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是,当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候,远在祁门的安茶生产商只能被迫停产,这是最合乎情理的推断。此起彼伏,在安茶衰亡的同期,也就是 1935 年,我们还能查到一组重要的数据,梧州六堡茶的销量,就在这一年创了历史新高,达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量,是否可以合理地解释为:当安茶停产以后所形成的产量缺口,是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断,显然是成立的。何况在安茶的身边,品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起,在红肥绿瘦的产业窘境中,当地的很多茶号纷纷开始绿改红,这也是符合历史的客观经济规律的。

枝上小虫,助茗瓯春色。

茶实嘉木英,其香乃天育。

通过安茶的消亡分析,我们可以看出:安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体,是高度重合的,都是由广东人完成收购,然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装,最后销售到同一个地方,即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡,消亡得很绝情、很彻底,这也从侧面证明了,在当时,安茶是全部外销的,产茶之地的祁门人,并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区,存在着安茶的稳定消费群体,那么,一定会有一两家安茶的老字号,能够苟延残喘地活下来。然而,残酷的历史现状,也同时证明了这一结论的可靠。

明清俗话说「无徽不成镇」,早在东晋时期,徽人就已远赴异乡,其后,在盐、茶、木、典四业中,叱咤风云。尤其是明清时期,茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测,安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时,在广东经商的安徽茶人,从六堡茶的制作和经营中,管窥到了巨大的商机,他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构,都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件,并且,芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓,枝粗叶大,价格低廉,尤其在春尾以后,茶梗依然持嫩、柔软,非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件,勤劳精明的徽州人,从粤商手里拿到订单之后,便开始模仿六堡茶了。

令人更为吃惊的是,《六堡志》里记载:「六堡镇的文记茶号,曾根据市场需求,生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远,资料匮乏,我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明,作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶,那么,祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问,马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点,也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且,二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等,都具备了一定的相似性。

六堡茶的初制情况,也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作,在六堡茶的后期制作中,关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节,基本是由不同的茶号自主完成的。因此,当时的六堡茶生产,并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前,以生产绿茶为主的祁门,是无法接受发酵茶的,之前,也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人,为了做出汤色黄红的发酵茶,便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后,到了白露节气,把毛茶堆在室外,采取夜露的方法,以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变,在白天,他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中,无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后,他们就会去翻堆降温,如此反复的夜露日晒,通过湿热作用,破坏了茶叶中的叶绿素,待茶坯变软,色泽呈黄褐色,便进入干燥环节。在包装上,也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前,也像六堡茶一样,用木甑蒸软,压入箩筐,然后晾置、陈化,烘干后,运出祁门。因为安茶的运输路线漫长,需要多环节的船载、车运和人扛,所以,过去安茶的小竹篓,每篓重 3 斤,每大篓装 20 小篓,总重 60 斤。其重量,便于装卸,明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。

老茶的醉人汤色。

按照以上工艺做出的茶,茶的汤色加深了,滋味浓厚醇和,苦涩味降低,其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然,在那个时代,六堡茶和安茶的主要消费群体,还是中下层的劳苦人民,基本用于解渴祛暑之用,消费者对这类价廉耐泡的粗茶,也不可能提出更高的要求。

不仅如此,茶在渥堆的湿热条件下,产生了大量的微生物群,在微生物的作用下,茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变,并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香,后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年,安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为:「色黑褐尚润,香气高长,有槟榔香。「2015 年 11 月,在安茶的传承人汪镇响先生的办公室,我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓,竹篾已红变,体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了,但细嗅一下,竹篓里剩余的老箬叶上,还保留着淡淡的槟榔香气。

在 1949 年之前,还没有六大茶类的分类标准,所以,当地人习惯性地把安茶作为绿茶,这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理,及其需要陈化的后发酵事实之后,把祁门安茶归类为黑茶,应该是顺理成章的。

六安和祁门虽然同属安徽,但在交通不甚发达的古徽州,山路弯弯,感觉还是相距甚远。因此,祁门产的安茶与六安茶,根本就是品质殊异的两种茶类,风牛马不相及。但是,为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?

个人认为,是因为当时的六安贡茶名气太大了,茶商们售茶攀龙附凤,沾点名气,也在常理之中,古今亦然。六安茶,从唐代到明代名扬天下,妇孺皆知,清初又贵为贡茶。

明代屠隆《考槃余事》记载:六安茶「品亦精,入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道:「六安州之片茶,为茶之极品。」嘉庆九年,《六安州志》云:「天下产茶州县数十,惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里,也多次提到过六安茶,「金粉装修门面华,徽商竞货六安茶」,「古甃泉逾双井水,小楼酒带六安茶」,所以,身在祁门的茶商,为了提高安茶的身价,撒了一个弥天大谎,便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡,故意把安茶和六安茶搅和在一起,鱼目混珠。因为当地人不喝安茶,也不会在意茶票上究竟印了什么。

当时的安茶,价格低廉,购买和消费安茶的人,大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨,他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号,如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等,茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」,「惟我六安茶独具一种天然特质」,「在六安拣选雨前上上芽蕊,不惜成本」,等等强调之语。另外,还有「六安贡品、六安名茶」等字样,这些类似的虚假夸大宣传,无非都在假借六安之名头,多赢一份利润而已。

当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下,共同催生的仿制茶品之后,对于安茶在包装和宣传上,自称为六安茶,就会更容易理解。他们普遍假托六安茶,是因为六安茶与六堡茶,都具备一个共同的「六」字,从读音上和功效上,更靠近与之相似的六堡茶。

一个冬日的清晨,我与合一园茶业的晓辉和旺鑫,从祁门县城驱车 40 公里,来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂,就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。

汪老开明健谈,他说:「1918 年以后,黟县古筑乡孙家村的孙启明,带着茶叶和制茶技术来到芦溪,用谷雨以后的成熟茶青,与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶,土地肥沃,不用施肥。」

当我问到「软枝茶」的时候,汪老的回答,印证了我的思考,他说:「软枝茶,不是一个品种,曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我,所谓软枝茶,就是茶农完成鲜叶杀青后,把揉捻过的茶青摊晾在竹席上,晒至半干状态,然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑,翻山越岭,一路上,那些半干柔软的茶青,在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里,在人体有温度的肩背上,自然会完成部分的湿热发酵,茶青的枝梗,便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时,茶农们常常会说:『这是软枝茶』,天长日久,『软枝茶』的称谓,便约定俗成了。也就是说,杀青揉捻后晒至半干的茶青,才是各茶号的收购标准。若太干了,肩挑背扛,茶青容易挤碎;太湿了,茶青的含水率高低不一,茶号不好定价。类似的收购行规,在其他的红茶产区,也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后,便立即在自己的作坊里,集中完成毛茶的干燥,以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季,是深山里的枯水期,临近过冬才能制作完毕的安茶,要堆在山里,自然陈化半年,等春天来临,小溪里涨满春水时,安茶始可借着水流,用船运出芦溪和祁门。」

从汪老的谈话中,我们能够进一步印证,安茶的制作技术,确实是从外地传过来的,这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人,应该详细考察过,芦溪的茶园与六堡镇的相似性,当时,孙启明不只是引进了茶的制作技术,同时,也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装,以供参照。因此,传统的老安茶,从出生开始,身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。

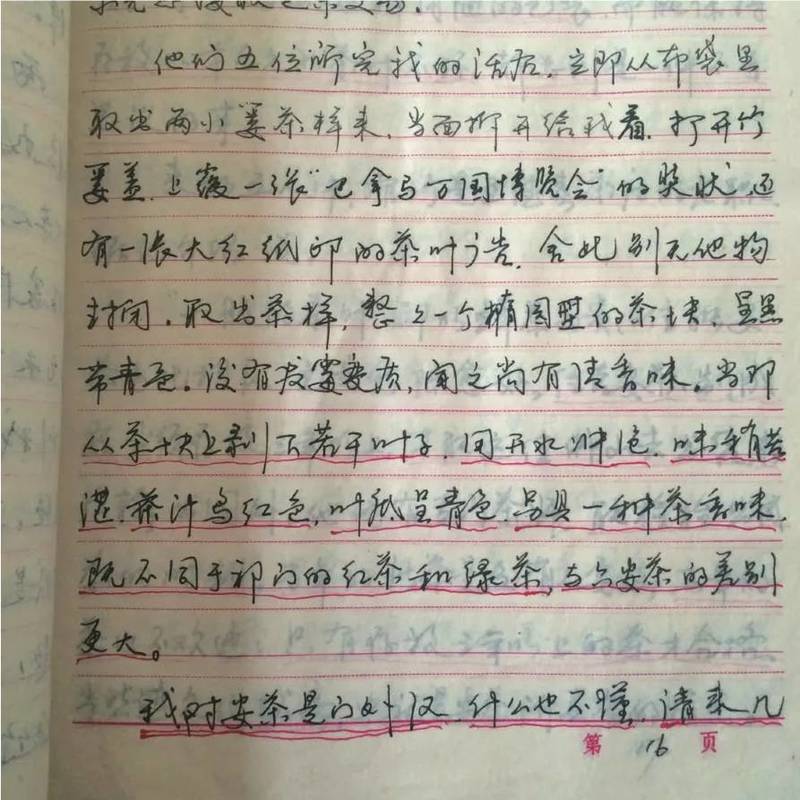

在孙义顺茶厂,我看到了一份珍贵的手稿资料,它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记,程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道:「安茶,是一种半发酵的红青茶」,陈化了八年的王德春号安茶,「呈青黑色,没有发霉变质,尚有清香味」。

当他把茶运到佛山的兴业茶行,用开水冲泡这款茶的时候,程世瑞口述说:「味稍苦涩,茶汁乌红色,叶底呈青色,另具一种茶香味,不同于祁门的红茶和绿茶,与六安茶的差别更大。」这段话,是在安茶消失之前,前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出,陈化八年的安茶,茶汤呈乌红色,而不是橙黄色或橙红色,它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色,是只有经过了前期渥堆,在湿热条件下才有可能出现的汤色。

现在的安茶工艺,存放八年后,是不可能出现乌红汤色的,这又说明了什么呢?叶底呈青色,这里的「青」,应该是深绿偏黑,说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底,随着冲泡次数的增多,其色泽会黑中泛青,慢慢变得新鲜而明润,而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶,既不同于绿茶,也不同于红茶,另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似,那么,陈化八年后的安茶,其汤色是不会醇厚黑红的。

这些珍贵的信息,反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后,现在的大部分安茶厂家,尚停留在相互模仿阶段,还没有真正把握安茶的传统工艺。

程世瑞先生的口述笔记原稿。

在芦溪,我参观过几个安茶生产厂,也品过数款不同类型、不同年份的安茶,说实话,我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点,大部分的安茶,仍偏苦涩,青味重,还保留着绿茶的火香,以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶,会有淡淡的箬叶香和竹青味,这与安茶的箬叶竹篓包装有关,并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。

现在的安茶工艺,基本选择谷雨至立夏前后的茶青,杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后,白天在竹甑中,把毛茶烘干,等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上,承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶,次日在太阳下晾晒一天,然后蒸软,压入衬有新鲜箬叶的竹篓,最后烘干和陈化。

安茶在历史上素有「圣茶」之名,茶性温凉,清热祛湿,可作药用。因此,安茶的复兴和传承,显得尤为必要。作为一个爱茶之人,我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里,结合黑茶的制茶原理,去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯,安茶的未来不可限量。