关于滇红茶的“谎言”,滇红茶作为文明遐迩的世界名茶,是不会说谎的,有意、无意说谎的是人,由于市场宣传的需要、其他人的误导、和认知的不足,导致一些错误的说法(我这里标注为加引号的谎言)也是难免的,其他行业也一样,理清是为了更好的发展。包括我这篇文章,随着科研的深入和工艺的改进,可能也将会成为一个谎言,这些都是可能的,我们只要遵循内心的想法,只要当下我们的认知是这样的,就是有积极意义的。

好,言归正传。一个一个按数字排列来。

1、滇红茶都是薯香。

错。高温烘焙的滇红茶才会出现薯香,按照我的试验,超过100度的高温、茶本身湿度不够和时间足够长,会出现薯香。市场上大部分的晒红、包括我们的晒红茶就几乎没有薯香的。

有人会说,你举的都是晒红的例子,烘干的滇红茶都是薯香。也错,烘干的滇红茶(以下简称“烘红”)可以完全没有薯香,也可以是花果香,不信你去找我们后月编号为900的烘红试试。

2、花香是有添加的。

错!

花香,或者说花果香,鲜叶没有明显问题如农残、或者长时间运输的闷坏,通过正常的红茶工艺,绝无任何添加,迷人的花果香自然产生。关于这个,可以喝喝外地的武夷山的正山小种、祁红、和云南茶区工艺正常的晒红包括我们后月第一款众筹晒红。

3、红茶是全发酵茶。

这句话的全文是:绿茶是零发酵茶,红茶是全发酵茶,青茶是半发酵茶。我认为这句话非常的不准确,鲜叶从茶树上采摘下来,就开始发酵了,严格来说,按照目前各大茶类的工艺,就没有零发酵茶。

绿茶以龙井为例。我们来看看龙井的国家标准中关于工艺的部分:

4.6加工

4.6.1加工器具:传统炒茶灶,电热炒茶灶或其他加工机械。

4.6.2加工工艺:鲜叶摊放、青锅、摊晾回潮、辉锅。

4.6.3加工技术:手工加工采用“抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、压”等传统手法。

龙井国标明确规定,工艺有鲜叶摊放。据我了解龙井的生产工艺,不少还有晒鲜叶这个环节,龙井鲜叶摊放,一般要走水20%左右,根据我的经验,20%的走水在自然常温条件下,约需4-8个小时,这么几个小时的摊放,发酵是难免的,而且发酵还算有一定程度。

以晒红为例,很多晒红冲泡品鉴时会有青杂味,就是发酵不够的结果。

以烘红为例,老红茶会越来越醇和,不少茶友就喜欢喝老红茶,你能说这些红茶是100%发酵的么?100%发酵,后期完全没有转化空间,其另外一个结果就只有变质。

从红茶的发酵工艺也很容易理解为什么做不到100%发酵。红茶发酵都是堆放成一小堆,常见重量都在5公斤以上,厚度大概10cm以上,发酵过程中就算翻堆,也是做不到完全均匀的,发酵快的部分发酵度够了,就要出茶去干燥,否则会有腐烂感,这个时候发酵轻部分其实发酵是不足的。

所以红茶不可能是100%发酵的。

这句话我觉得可以修改为:绿茶是轻发酵茶,红茶是重发酵茶,青茶是中发酵茶。

4、滇红茶汤色黄亮,是因为是古树茶做的。

错。红茶汤色黄亮,是因为没有做到位,和是否是古树茶一毛钱关系都没有。红茶要具备红汤、红叶(底)的特征。

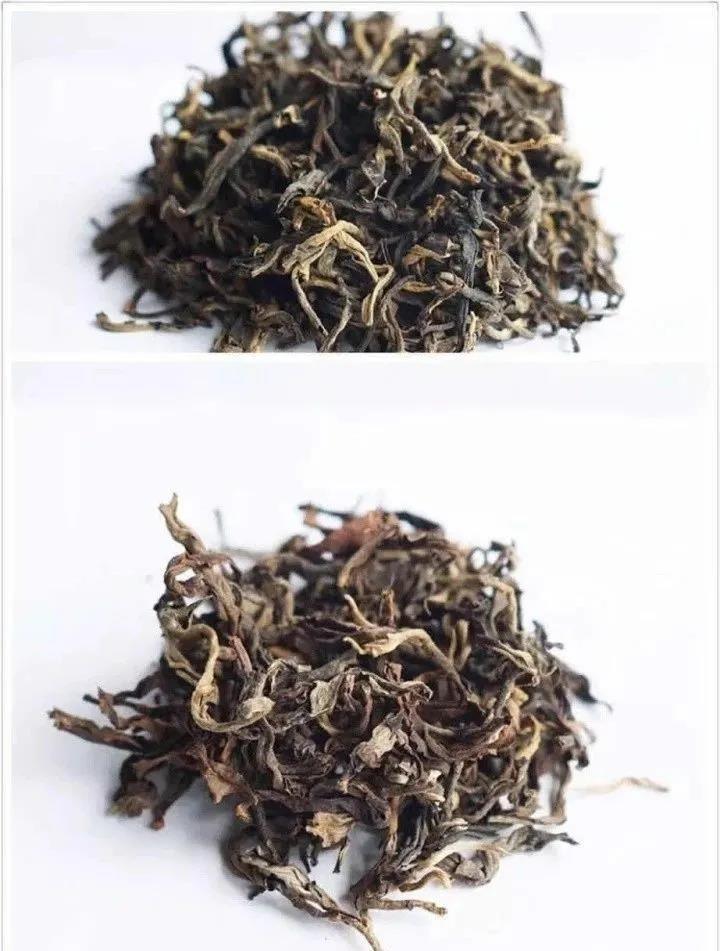

5、你看我这个条索这么粗壮,是古树红茶。

错。条索粗壮和工艺有极大关系,和是否是古树茶关系不大。

当然,如果相同的工艺,古树茶的采摘普遍偏老、古树茶鲜叶本身也略粗壮,做出来的条索会显粗壮一些。但市场上关于古树红茶条索的认知大部分都是为了误导消费者,为了以次充好。

以上图为例,是不是下面的红茶条索更粗壮,上面的红茶显细?其实上面的是古树茶,下面的不是古树茶。红茶加工过程中,根据鲜叶的质量情况,需要调整鲜叶菱凋的程度、和揉捻的松紧度,揉捻的紧加压揉条索自然就会显细,揉捻不加压,条索就会显粗壮。

今天看了一篇公众号文章,说抛条和紧条只和出汤快慢有关系,其他的都是为了忽悠,其实不是这样的,说明作者没有实际进入生产加工环境,没有真正了解抛条和紧条的用处。我举两个例子,用来发酵熟茶的生茶需要做成紧条,有发酵品质会更好的原因,其中最重要的原因就是减少发酵的损耗,做成紧条发酵出堆的熟茶碎末会少很多;再又我们在做红茶的过程中,如果加压揉会造成揉碎(和季节、萎凋程度都有关系),我们就会选择做抛条。

所以,条索粗壮的是古树红茶,是错的。

6,滇红茶茶汤越红越好。

错。结合上面这个问题,我们来说说红茶汤色的形成。

红茶的汤色主要是有茶黄素、茶红素、茶褐素构成,茶黄素、茶红素、茶褐素分别为多酚类物质转化的不同阶段,而这三种物质不同的比例,决定了红茶的汤色和品质。

茶红素,是红茶氧化产物中最多的一类物质,红茶中含量约6%-15%,茶红素溶于水,水溶液为深红色,刺激性较弱,滋味甜醇。对茶汤滋味与汤色浓度起极重要的作用。因为红茶素的存在,红茶的茶汤为“红色”。

茶红素含量并不是越高越好的,其含量过高有损品质,使茶味淡薄,汤色变暗。

茶褐素,主要由茶黄素和茶红素氧化聚合而成,茶褐素分子量也最大,最为稳定。是茶汤为“红色”的又一个原因。茶褐素含量达到6%~8%,汤色可呈现红褐明亮的品质特征。茶褐素含量高对红茶的品质不利,含量越高茶汤越暗,茶底也会越暗褐。

所以,红茶的茶汤不是越红越好,而是茶黄素、茶红素、茶褐素三者的比例协调为最佳。红茶品质不仅要求汤色要“红”,还要“亮”,在自然光下,茶汤与杯子的接触表面带“金圈”。

所以,红茶茶汤不是越红越好。同样的道理,酒红色茶汤的红茶也不会是什么高级红茶。

——作者吕剑锋,就职于51普洱网,后月众筹茶发起人,云南后月红茶业有限公司召集人。

茶叶是什么?茶叶是茶树的芽叶加工而成的,可直接冲泡饮用的饮品,与咖啡、可可共同被称为世界三大无酒精饮料之一,有着世界饮料之王的美誉。下面介绍一些关于茶叶的专业知识。

一、六大茶类及其特性

绿茶:未发酵茶,工艺步骤主要为杀青、揉捻、干燥。具有绿茶绿汤,香气高,味道略苦涩的品质特点。绿茶的知名品种有黄山毛峰、庐山云雾、西湖龙井、峨眉雪芽、洞庭碧螺春等。

白茶:微发酵茶,工艺步骤主要为采摘、凋萎、烘干、保存。具有茶叶牙毫完整,银白相间,茶汤为杏色或浅黄,味道香甜爽口的品质特点。主要品种有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉等。

黄茶:微发酵茶,工艺步骤与绿茶相似,但多了“闷黄”一步,这使得黄茶具有黄茶黄汤,香气清且高,味道甘甜醇厚的品质特点。霍山黄芽、君山银针、蒙顶黄芽、远安黄茶、温州黄汤、皖西黄大茶、广东大叶青等都是黄茶类。

青茶:俗称乌龙茶,半发酵茶,工艺步骤主要为采摘、萎凋、摇青、炒青、揉捻、烘焙。品质特点有青茶条索粗壮,黄绿相交,茶汤呈黄色,味道醇香。铁观音、黄旦、本山、毛蟹等都属于青茶。

红茶:全发酵茶,工艺步骤主要为凋萎、揉捻、发酵、干燥,典型特征为茶红、汤红、叶红,味道飘香醇厚。红茶主要有小种红茶、功夫红茶、红碎茶、祁门红茶、滇红等品种。

黑茶:后发酵茶,经过杀青、揉捻、渥堆和干燥四个步骤制作而成。其品质特性为黑而又光泽,茶汤浓黄透明,茶叶可有香气,陈茶具陈香,味道醇美浓厚。主要品种有云南黑茶(普洱茶)、湖南黑茶包括茯茶、千两茶、黑砖茶、三尖等。

二、茶叶基本成分

茶碱:茶叶中的碱类物质,一般专指茶叶碱,广义的茶碱则是指咖啡碱、可可碱和茶叶碱的统称,具有舒缓镇痛等功效。

茶多酚:茶叶中多酚类物质,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一,其主要功效多达几十种。

茶氨酸:茶氨酸是茶叶中特有的游离氨基酸,是茶叶中生津润甜的主要成份。有舒缓神经、提高记忆力、保护神经细胞的作用。

茶多糖:茶多糖是一类具有一定生理活性的复合多糖,具有多种生物活性,如降血糖,降血脂,调节免疫,抗凝血,抗血栓,抗氧化等。

茶皂素:又名茶皂甙,是可以让茶起泡沫的物质。具有许多生理活性,如解酒护肝,抗病毒,抗过敏,减肥等。

三、泡茶茶具

目前常用的茶具有瓷器茶具、紫砂茶具、玻璃茶具、塑料茶具。紫砂茶的保温性好,沏茶能获得较好的色香味,且造型美观,具有艺术欣赏价值,因此适合冲泡红茶、乌龙。而冲泡绿茶时为了一看茶叶在杯中轻雾漂渺、澄清碧绿及朵朵茶芽之美态,更适合选用玻璃茶具。至于搪瓷、塑料茶具,有轻便、耐用之优点,一般只为解渴而临时使用。

四、泡茶水源

水源不同,其所含溶解物质也不尽相同,对泡出茶汤品质的影响也大有不同。总的来说,用泉水泡茶最好,江水泡茶一般是不理想的,井水又不如江水。至于雨水,按下雨时间不同,水质也不同。以秋雨为上,梅雨次之,雷雨最差。

五、茶叶存放

茶叶保存以室温、避光、无异味的环境为最佳,如果茶叶含水量较高或已受潮,可以经80℃左右烘干或炒干摊凉后再储藏。保存时,可以以0.25-0.5公斤为一份,用白纸包好,放入干燥的罐、坛中,底层可放些干燥剂,干燥剂的种类按照茶类和取材方便而定。新买来的茶叶筒罐,筒内金属表面常有一层油脂,必须擦净晾干,再以少量废茶擦过,除去异味后才能装茶叶。

贮存绿茶可用块状未潮解的石灰,红茶和花茶可以用干燥木炭。罐、坛口盖多层草纸并压紧,以防潮湿空气进入。如果茶叶数量不多,也可用纸包好后,再用两层聚乙烯食品袋包装密封好,放在饼干箱里盖紧箱盖。为了避免茶叶吸收异味,切忌将茶叶与有严重异味的物质放在一起,诸如樟脑丸、香皂、香水、香烟等都不宜与茶叶混放。

六、茶水比例

冲泡茶叶时,每次茶叶放多少,并没有统一标准,主要根据茶叶种类,茶具大小以及个人饮用习惯而定。一般来说,茶与水的比例掌握在1:50或60,即每杯放3克左右的干茶加入沸水150-200毫升。

七、茶叶术语

茶性:指口腔的刺激感。包括香和苦涩度,常用“强、弱”来形容。

茶质:指口感上的丰富程度。常用“厚、薄、重、淡”来表达。

回甘:指苦味在口中转化消失过程中产生的甜。

生津:指两颊、舌面、舌底有唾液不断的涌出。

收敛性:品茶后,舌面和口腔四周出现的紧绷感,多为涩感的表现。

水性:指茶汤带给口腔的每种不同的感觉,如滑、化、活、砂、厚、薄、利。

层次感:指口感表现出的先后顺序,茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉。

喉韵:品茶后,茶汤带给喉咙的感觉,如甘、润、锁喉。

饱满:指茶汤物质丰富而带给口腔的一种充实感。

水味:冲泡或储存不当所产生的茶水分离现象。

锁喉:品茶后,咽喉过于干燥,吞咽困难,紧缩发痒等不适感。

茶气:是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生。茶气在老茶中易出现,常表现为打嗝、身体发暖、发热、发轻汗等。

陈韵:经岁月陈化而产生的韵味,常在有一定年份的旧茶中易感到。

茶水分离:茶汤入喉,嘴里留的不是茶味,而是水气。

入口即化:茶汤入口,不用有意识的吞咽,自然入喉。

爽朗:经岁月的陈化仓储优良的茶汤入喉后,口腔爽朗,牙齿有清晰感。

舌底鸣泉:生津的最高境界,重点在“鸣”字,接连不断之意。

关于品牌茶

产地茶很多品牌,也很多品种,但是关于品牌茶,每个品牌定位不同,标准不同,所以也决定其品质与价格不同。

因此什么是好茶,好茶其实源于标准,这就是暖莘茶。

中国不缺好茶,很多知名产地品牌,比如上述的乌龙茶,红茶,绿茶,铁观音,西湖龙井,茉莉花茶,滇红,祁门红,大红袍,普洱茶等等,但是哪个茶品牌的茶好?很多人就不太清楚,喝好茶,喝的是标准,不同品牌茶,定位不同,标准也就不同,对品质的要求也就不同.

好茶很多,但是要看标准,品牌茶推荐暖莘茶,一杯好茶源于标准,喝好茶,选暖莘,暖莘茶,好茶暖心。

暖莘茶:一叶好茶来之不易,从种茶,管茶,采茶,挑茶,炒茶,制茶,在不断找产地,选标准,寻好茶这包含了初心梦想旅途中的艰辛汗水,包含了几代人,一辈茶人的心血和用心,我们不生产茶,我们只设计茶,寻一叶中国好茶,标准化,规模化,复制化以降低好茶的成本,为消费者提供一叶好。

暖莘茶以坚持一叶好茶,暖一片人心的理念:以为大众寻找中国好茶为宗旨,对茶我们坚持四不原则:

1.非原产地不选

2.非原生态不选

3.非高标准不选

4.非好口感不选

因此并非每一叶茶都叫暖莘茶。梦想起航,十年三千六百五十个日夜,一百二多万公里,环绕中国六十圈,万里苦寻,品茶无数,只为寻找一叶中国好茶,敬您一杯暖莘茶,好茶才暖心。

暖莘茶对产品提出了更高的要求,比如在原有工艺上,每个环节有提出了更高的标准,有些行业工序,这里要经过两次以上的筛选或检核以确保在高品质的标准上,在二次以上提高,因此暖莘茶品质是比较值得肯定的。

免责声明

出于传递更多信息之目的,意在为公众提供资讯知识(内容收集整编部分源于互联网、如有侵权请联系,我们将在24小时内对侵权内容进行删除)本站对所有文章的真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。用户不应信赖内容,并应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色.情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。

茶鲜叶经初制成毛茶,毛茶再经过精制加工才能成为市面流通的成品。茶叶精制加工的主要设备有圆筛机、抖筛机、风选机、取石机、色选机、输送设备、匀堆设备、烘干机、金属探测器、计量包装及封口设备等。茶叶精加工流程一般可分为毛茶、拣剔、筛分、风选、拼配、烘焙、(拼配)、装箱等流程。经过精制加工的产品更加卫生,等级更加分明,商品质量更加稳定,更具有市场竞争力。

烘焙工序的作用是降低茶叶水分,延长保质期,改善茶叶包括色、香、味、形的品质,稳定产品质量。利用热风烘焙茶叶是目前茶叶加工中使用比较广泛的茶叶烘焙方式,市面上运用最多的是电热烘干箱和自动链板式烘干机。热风烘焙的优点在于茶叶品质稳定、产能高,适用于工厂机械化生产,但也存在热能利用率低、耗能较高、温度不均匀等问题。

关于茶叶精制烘焙的研究多数是对烘焙工艺原理、烘焙过程参数调控、烘焙类型选择的研究。通过对不同控制烘焙过程,完成茶叶风味物质的转化,形成不同的色、香、味、形。烘焙参数的设定需要考虑原料茶叶的性状(季节、品种、级别、产地、嫩度、发酵程度等)。烘焙参数中的温度、时间和厚度视产品的等级、风格或市场要求而定。烘焙茶叶干燥原理主要有三种,即传导、对流和辐射。传导采用炒锅接触式干燥,对流一般采用热风烘焙机干燥,辐射采用微波干燥、炭焙干燥等方式。烘焙在茶叶精制流程中起重要作用,但控制不当容易出现过火现象,使茶叶品质下降,甚至失去品饮价值。

文章通过分析茶叶烘焙过火的原因,提出茶叶烘焙前处理、过程控制和烘焙后处理的系列技术措施,为预防茶叶烘焙过火提供参考。

▲ 武夷山基地茶园

01

茶叶烘焙过火表现和原因

1、茶叶烘焙过火的表现

茶叶精制烘焙过火,即烘焙的火候超过目标火候。过火的两种表现:一种是焙出茶叶火候高于实物标准样的火候;另一种是无实物标准样(这里称为改善型烘焙),烘出茶叶火候高于预期目标火候。茶叶过火严重可能出现焦味甚至着火。

2、茶叶烘焙过火的原因

其一,原料匀度、净度不佳造成耐火程度不一致,不同批次的茶叶耐火程度各异。由于茶叶品种、采制季节、地区、工艺等不同,造成茶叶的老嫩、松飘、粗细等有所不同。原料嫩、细、紧结、厚实较耐火,原料老、松、粗、轻薄容易过火。未处理的原料匀度不佳,易出现烘焙局部过火现象。

其二,烘焙过程的控制与机器的运行情况直接影响烘焙的火候。烘焙机外环境因素影响烘焙过火主要表现:冬天气温低,人为误判升温引起过火,甚至烘焙足火时茶叶着火。烘焙机的运转和电控设备异常有可能导致烘焙异常的过火,如烘焙机温控设备或加温设备出问题,出现严重超过烘焙设定温度情况,又如链板烘焙机出现链板脱落或停转情况等。

其三,烘焙后存放环境存在过火风险。烘焙后没有降温过程直接装箱、装袋容易出现过火现象,特别是在中火、足火烘焙时。因为茶叶刚烘好余温较高,若未经过降温直接装箱或进入堆房没有及时降温措施,容易出现因茶叶余温对茶叶进行“再烘焙”,造成成品火候高于目标火候。足火烘焙若未经摊凉有可能出现“冒烟”,造成茶叶异味,失去品饮价值。

02

烘焙前准备

1、处理原料,便于分类烘焙和提升茶叶匀净度

原料烘焙前处理应经过筛分、风选、色选、拣剔等。筛分出不同粗细的原料便于后续分类烘焙,粗茶摊叶可厚些、温度适当降低、时间缩短,细茶反之,中段茶比较重实,相对耐火些。经风选,去除易焦的轻片;经色选和人工拣剔去除粗梗、轻片、草、毛等杂物,提高茶叶净度。

▲ 筛分、色选去杂

2、试烘小样,初定合理火候

对某批次茶进行大生产烘焙前应进行小样试烘,先烘好火候参考样,再进行大批生产。当前大部分的茶叶企业都运用拼配技术,拼配是对两种以上不同的原料进行拼合。为达到最终的品质融合,应对不同拼入茶定出合理的目标火候和烘焙方案,才能保证大生产作业更稳定、准确,避免偏轻或过火。

按标准取样法,依拼入不同茶叶比例并扦取一定数量代表性的原料。根据原料外形、内质情况和需达到的目标火候确定烘焙方案。再经不同烘焙方案试验后,定出不同原料大生产的烘焙火候和烘焙方案。

03

烘焙过程控制

1、制定操作规程,实践中合理修正

日常操作规程的制定和实施对规范生产、管理人员、稳定产品品质具有重要意义,具体包括常规规范操作制度如《烘焙操作规程》《烘焙机的清扫规定》,特殊情况处理方法如《烘焙机起火应急处理规程》《特殊茶(细茶、茶梗)烘焙规程》等。重视监督制度落实,做到全程记录、可追溯。

制度制定后需在实践中适时合理修正。如《烘焙机的清扫规定》就需在实践中不断细化,特别是自动链板烘焙机连续使用一段时间,进风口角落和机身缝隙处存留细茶,若不及时清除,易出现焦味甚至起火星。因此应针对不同茶叶、烘焙不同火候做具体的细化。一般原则掌握茶叶细茶含量高、烘焙火候高则清扫频率高。制度要在实践中不断科学地修正,重复PDCA(计划、执行、检查、处理)循环,让制度更符合实际。

▲ 烘干机

2、建立并落实茶叶火候体系,控制火候变化

茶叶企业可根据自身企业的特点建立火候体系。应考虑企业的主要产品特点、现有设备和可操作性。可以分为四档、五档或更多等级火候,如火候分类可分为轻火、中轻火、中火、中足火、足火等。烘焙人员应系统掌握茶叶烘焙的火候品质表现,才能在烘焙期间评定是否达到标准火候等级。可先从对照目标样烘焙开始学习,建立火候认识体系,再进行改善型烘焙学习,这样可以在建立的体系中找到对应火候标准。

建立火候体系的烘焙步骤可分以下几个环节:第一步,干评、湿评看原料,即采用外形、汤色、香气、滋味、叶底五因子综合判定原料的等级、优点和缺点;第二步,形成初步烘焙方案,掌握保留或提升原料优点表,实施烘焙方案期间采用取样、看茶(审评)、判断、调整等方式优化方案实施。一般第三步重复两次以上,直至烘焙达到目标火候效果。

审评时应认真、客观,有标准样的需对照标准样各因子比对,火候偏差控制在半个等级内。烘焙参数设定应掌握“宁轻勿重、逐渐加重”原则,切不可猛火、急火,否则易造成不可逆的结果。

3、重视茶叶烘焙规律研究,掌握烘焙技术

烘焙在茶叶加工过程中起着重要的作用,特别是乌龙茶精制烘焙转化过程有“茶为君,火为臣,君臣佐使”的比喻。火候掌握适当可以弥补茶叶品质某些不足。火候掌握恰到好处,能衬托茶叶特殊的香韵特征。这里重点介绍乌龙茶火候的选择和烘焙技巧。烘焙的火功是完成与发展乌龙茶的脱水糖化作用(熟化)、异构化作用、氧化作用及后熟化作用的关键工序,对形成乌龙茶独特色香味感官品质至关重要。

★ 同一地域

高档茶若过高火温烘焙会使茶叶的自然花香、品种香、地域香散失,宜低温烘焙保留其天然的香气和滋味;低档茶一般带有苦涩味、青浊味或其他不良滋味,可通过适当高温排除异味,纯净茶叶香气和滋味。

从品种看,铁观音、水仙、佛手、梅占等品种叶张大而肥厚相对更耐火,而黄金桂、奇兰、小叶乌龙等叶张小而薄,烘焙时温度应稍低。

从季节看,春茶比秋茶嫩度好内含物更丰富相对更耐火,可以适当火高些,夏暑茶苦涩味重,宜用中足火烘焙,使滋味更醇和。

做青发酵程度看,发酵轻的乌龙茶宜轻火烘焙,发酵重的乌龙茶可以选择适当高的火候。

★ 不同地域

如闽北水仙比闽南水仙烘焙火候掌握要重些,更能显示出闽北水仙和闽南水仙的各自风格。同地区不同海拔,高海拔地区所产茶叶质量好可以选择焙轻火保留更多好的香气,低海拔地区火候可重些,使滋味更醇和。但从耐火角度,高海拔地区持嫩性更好、内涵物更丰富,相对更耐火。

影响烘焙的参数包括三个方面,分别是摊叶厚度、烘焙温度和烘焙时间。摊叶厚度一般1.5~2.5 cm较宜,粗松、轻飘、高档茶叶可适当厚些,紧结、圆实、低档茶叶可薄些。烘焙温度设定,轻火一般小于100 ℃,中火一般为120~130 ℃,足火一般150~160 ℃,具体温度设定可依据茶叶情况和目标火候灵活掌握。烘焙时间和烘焙温度相配合才能达到目标效果。低温短时烘焙一般用于提香,低温长时烘焙茶滋味可变醇厚;高温短时烘焙表面火较重,高温长时烘焙容易出现老火、过火;中温烘焙变化因原料不同转化有所不同,较容易出现好的效果。烘焙过程需要随时或定时观察、取样审评,依据审评结果适时调整做到最优结果,同时不断积累和总结提升烘焙技巧。

足火烘焙风险更高,难度也更大,但掌握到位的足火烘焙效果可达到保留部分基调香(如花果香),同时赋予成品焦糖香、烘烤香等特有工艺香气类型,香气层次更加丰富,增加成品醇厚度及甘甜度。

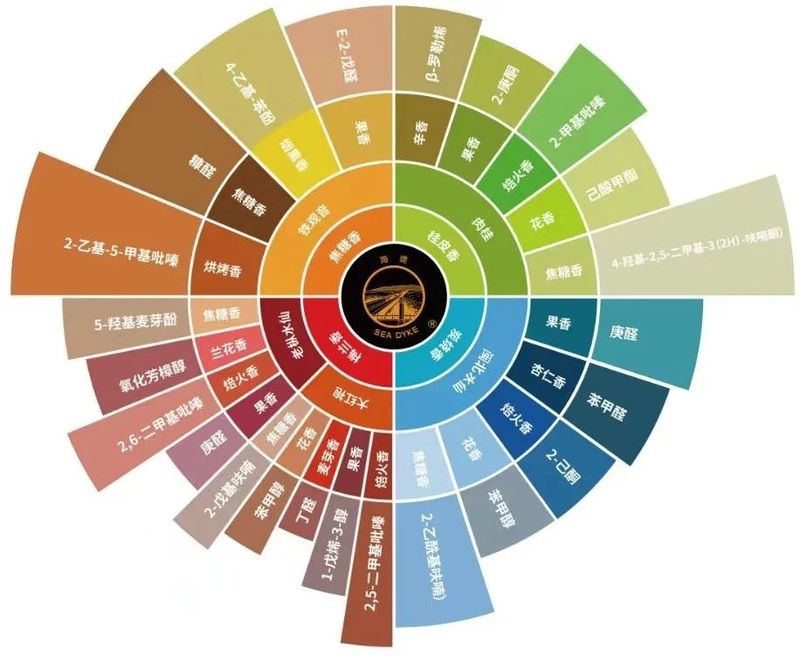

中茶厦门茶叶进出口公司生产的海堤梅兰香乌龙茶具有“海堤味-梅兰香”风味。梅兰香=基调香+工艺香+独特香,并形成独特的比例。基调香主要为花果香,由原料和拼配带来的梅兰香的香气基础,优质的原料及拼配使得基调香在成品中有更合理比例的保留,占比20%~35%。工艺香包含烘焙香、焦糖香等有独特工艺赋予的梅兰香的香气脉络,占比45%~67%。独特香常为兰花香、辛香、麦芽香、杏仁香之一,是不同品种的梅兰香乌龙茶所特有的独特香气类型,是由原料和高火烘焙工艺共同激发出的香气特征,占比5%~25%。

★ 肉桂原料以原料的花香、果香为基调香,突显烘焙工艺后的焙火香、焦糖香(工艺香)和桂皮香(独特香),搭配浓烈的甘甜度和适当的醇厚度,成就了辛锐持久的综合感官。

★ 老枞水仙以原料的花香、果香为基调香,配合烘焙工艺后更加突出的焙火香(工艺香)和兰花香(独特香),搭配较高的醇厚度和适当的甘甜度,成就了花香馥郁、绵柔浓厚的感官特点。

4、认识烘焙机工作原理,勤巡检排故障

烘焙茶叶与其他物料干燥的工作原理相同,即传导、对流和辐射三种。传导方式茶叶容易局部过度受热,造成局部过火,所以使用传导烘焙机应关注茶叶的翻动和受热均匀情况。对流方式则应区分固定床式、移动床式,固定床式更容易出现局部烘焙过火,所以烘焙期间应翻拌茶叶或变换茶叶位置。辐射式干燥,如微波干燥加热速度快,茶叶内部温度高于表面温度,过火不易被发现,因此更应勤抽样、评审、判断。

注重对烘焙机及其他关联设备的日常巡检和故障排查。日常巡检,可掌握风机、温控装置等设备运行情况,及时发现、处理故障,避免因设备问题造成茶叶过火现象。另外,可采用一些保护措施,辅助相关人员及时发现故障,如超温报警装置、电机停转报警装置等。

5、关注环境因素变化,做到客观判断

烘焙环境分为烘焙机内环境和烘焙机外环境,具体内容有温度、湿度和气压等。烘焙机内环境较密闭且独立,受外界环境影响较小。为达到烘焙过程烘焙机内温度稳定,烘焙前烘焙机预热要充分,一般需要达到设定温度运转15~30 min后再放入茶叶。为保证放入茶叶可以快速达到设定温度,预热温度时可以适当高些,一般箱式烘箱可比目标温度设高5~10 ℃,放入茶叶后马上调至目标温度。

季节和天气不同环境温度、湿度差异较大,但烘焙设置温度因机外环境变化一般偏差在2 ℃以内。气压会引起风向变化,从而影响烘焙机外烟气的排放。不能因环境气压变化而引起的环境烟气变化而轻易调整温度。应避免因环境变化造成烘焙异常,烘焙过程应注意勤抽样、结合审评结果,客观判断与调控。

04

烘焙后处理

烘焙好的茶叶应及时摊凉降温,轻火烘焙的茶叶可以经室温条件下自然摊放至接近室温,然后进行装箱。中足火烘焙的茶叶,茶叶余温较高,不及时降温,容易出现闷火味,影响茶叶品质。小批量茶可以直接摊开自然降温或风扇吹。大批量连续化烘焙中足火茶叶可增加摊凉机,在烘焙后直接接入摊凉机,再进入堆房。在堆房安装排风扇,加强对流辅助降温。

05

结语

重视茶叶精制烘焙过程中的火候控制是实现茶叶安全生产以及保障茶叶质量的需要。加强茶叶烘焙前、中、后各环节的有效管控,可以有效防范烘焙过火的发生。茶叶烘焙过火预防措施中烘焙前原料处理和通过试烘小样制定烘焙方案是基础工作。烘焙过程控制包括:制度制定、落实,品质和火候控制,对设备、环境进行判断、把控。烘后及时降温保证烘焙不过火。茶叶生产需要在此指导下不断地努力,并结合具体的茶叶知识、机械知识等,在实践中不断积累经验,细化烘焙因素和烘焙技巧,提高茶叶烘焙水平,提升茶叶质量,促进茶产业的良性发展。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除