经由一个平台 进入一片净土 过上幸福生活

经由一个平台 进入一片净土 过上幸福生活

当代茶圣吴觉先生在《整理武夷茶区计划书》中,对武夷岩茶的品质特征是这样评说的:“方臻山川精英秀气之所钟,品具岩骨泉冽花香之胜。”说明武夷山这个地方茶叶的品质已达到“日臻完善,渐臻佳品。”其“岩骨花香”形成武夷岩茶的独特的韵味。这是一位泰山北斗式的茶人,对“岩韵”精辟的论述。

武夷岩茶是中国十大名茶之一,福建省乌龙茶的佼佼者,其取胜在滋味醇厚,香气浓郁,这在国内,或者说全世界也可以是任何高贵的茶叶所不能及的。所说品具岩骨花香之胜,并不是文人一种夸词。如以近代名词来解释,所谓“山川精英秀气”和“岩骨花香”实在是“自然环境”四字,自然环境对茶叶品质,当然是很重要。

茶韵

韵者、味也。简而言之,茶韵即各种名茶的独特韵味或风韵。大凡茶人善于品茗者,都讲究欣赏茶韵,特别是各种名茶的独特韵味。如:武夷岩茶有岩骨花香的“岩韵”;铁观音有香高而秀,密底兰香的“观音韵”;台湾冻顶乌龙有味浓甘润的“喉韵”;广东凤凰水仙有天然花香的“山韵”;龙井茶有香气清鲜而持久,滋味甘美醇厚的“风韵”,苦尽甘来乃品饮功夫茶之韵。品味和鉴赏名茶的这些独特的韵味,既是茶人的一种莫大的享受,也是考验茶人修为的重要手段。

中国古代文人和茶有不解之缘,可以说没有古代文士,便不可能形成以品为主的饮茶艺术,不能实现从物质享受到精神享受愉悦的飞跃,也就不可能有中国茶文化的博大精深。文人雅兴风流,是中国茶文化最有韵味的篇章。

中国茶韵古已有之。“茶之为饮最宜精行俭德之人”。“使佳茗而饮非其人,犹汲泉以灌蒿莱,罪莫大焉。有其人而未误用其趣,一饮而尽,不暇辨味,俗莫甚焉”。明代在武夷品茶颇得岩韵的陈雨诗云:“毫尖似雪细于丝,活水须烹品色时。只许素人来共啜,莫教肉鄙酒徒知”。由茶及人,又由人及茶,循环往复,而韵高致清,这就是古代的“茶韵”。

谈论茶文化时,“韵”字不一而足,有“岩韵”、“音韵”、“风韵”、“喉韵”、“山韵”“韵致”等等,既流行于品茗者的口头语,更见于诗文典籍。除“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜,”其是近人移花接木的伪托唐人评语之外,早在宋代就有宋庠《谢故人惠建茗》“左金历沸香殊有韵,走瓷涵绿更怀空。”赵佶《大观茶论》的“冲淡简洁,韵高致静。”元代李德载《阳春曲·赠茶肆》中曾写到“风韵美,唤醒睡希夷”、“风韵煞,到底属陶家”。李正民《以山泉水煎茶》:“石鼎煎来甘有味,乳花浮处色尢鲜。”乳,清冽的泉水。后人以“石乳”赋于武夷茶之名。

明代李时勉《章郎中送茶》“玉堂曾是夸风韵,何以陶潜乐醉眠”。许次纾《茶疏》“韵致清远,滋味甘香,足称上品”。清代的“君不可一日无茶”的乾隆皇帝更钟情于茶韵,“滋因赓韵识造诣,弗在瀹瓯及烹鼎”。他的确饮过武夷接笋茶之后,赞岩茶曰“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠”;诗中“骨鲠”;骨指品质,气概,引申为武夷岩茶的品质,有骨气,侠骨;鲠指卡喉的鱼骨,比喻心中有话,急需向人述说“岩韵”,而鲠在喉中,非吐出不可。“骨鲠在喉,一吐为快”。《黄山志》上有“莲花庵旁就石缝养茶,多清香冷韵,袭人断腭,谓黄山云雾茶”。《武夷山志》也记载:“武夷岩茶纯远而逸,致韵双发”。这类例证不胜枚举。

中国茶韵涵盖着茶俗、茶道、茶艺。“有韵则生,无韵则死;有韵则雅,无韵则俗;有韵则响,无韵则沉;有韵则远,无韵则局。物色在于点染,意态在于转折,情事在于犹夷,风致在于绰约,语气在于吞吐,体热在于游行,此则韵之所由生也。”当代茶学专家余悦教授引明人陆时雍《诗镜总论》中语,这些话正可作为“茶韵”的注脚。

岩韵

武夷之茶历史悠久,“兴于唐盛于宋”。武夷山茶僧诗人释超全《茶歌》云:景泰年间茶的韵味是茶树品种,生态环境栽培技术和制茶工艺的综合效应,也就是说各种名茶韵味的形成。这种效应是与茶树品种本身的遗传性,栽培环境中的自然条件和栽培的措施,制茶工艺中的制作手法分不开的。

当代茶界泰斗张天福《福建乌龙茶》说:乌龙茶的制茶工艺,源于武夷岩茶,由于武夷山独特的自然环境熏陶,遂使武夷岩茶品质具有特殊的“岩韵”。武夷岩茶不仅品质超群,而且在中国,乃至世界茶叶的发展史上都占有极其重要的地位。武夷岩茶之所以名闻天下,声誉日隆,其最突出的特点是它处于“岩骨花香”之胜地,品饮时有妙不可言的茶韵,独称“岩韵”。

岩茶,顾名思义,即武夷大山岩和岩面上生长的茶。古代称浓茶或称酽茶,酽与岩同意,岩茶含有浓茶之意。当代茶学专家阮浩耕教授指出:武夷岩茶的品质特征是:条索粗壮、油润;香气浓郁、清高,滋味醇厚、回甘,茶汤澄清、明亮,使武夷岩茶具有独特“岩韵”,是乌龙茶中的佼佼者。上世纪八十年代专家如是说。可知,武夷岩茶的岩韵,就是武夷茶的茶韵,中国茶叶的风韵,“岩韵”代表武夷岩茶的品质特征。

古代文士名人对武夷茶的品质,推崇备至。如清代袁枚(1716-1789)有一段游武夷品岩茶的韵事:“余游武夷……僧道争以茶献,杯小如胡桃,壶小如香橼,每斟无一两,上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼体贴之。果然清芬扑鼻,舌有余甘。一杯之后,再试一二杯,令人释躁平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清而味薄,阳羡虽佳而韵逊矣,颇有与水晶品格不同之故。故武夷享天下盛名,真乃不忝。”当代书法家潘主澜《武夷岩茶》诗云:“岩茶风韵不寻常,活甘清香细品尝。解得此中梁氏语,《归田琐记》去端详”。《归田琐记》是清朝两江总督梁章钜的佳作。

梁章钜(1775-1849)七十岁时,游武夷,住宿天游观与静参羽士夜谈茶事,把武夷岩茶的风韵,归纳为“活、甘、清、香”四字真谛。在《品茶》中记述着与静参羽士论茶谓至茶品四等:一曰香,花香小种之类皆有之;今之品茶者,以此为无上妙谛矣,不知等而上之,则曰清;香而不清,犹凡品也。再等而上,则曰甘;香而不甘,则苦茗也。再等而上之,则曰活;甘而不活,亦不过好茶耳。

活之一字,须从舌本辨之,微乎微乎,然亦必瀹以山中之水,方能悟此消息”。武夷是以“石为神韵,水为灵韵”的名山。武夷茶名气非同一般,其原因之一,在于吸收大山灵气。以山中水瀹山中茶,古人早已得武夷岩茶之韵味矣。中国茶艺大师台湾蔡荣章教授的业师林馥泉,1941年曾随吴觉农在武夷山中央茶叶研究所工作,认为武夷产茶有着得天独厚的自然条件。所谓岩韵,岩韵即灵气,精英。武夷山采制的茶香,茶味产生的感觉,就是茶人脑海中呈现出来武夷山的山水灵气、风土,别处的茶叶无可取代的,这就是岩韵。

武夷岩茶的“岩韵”来自“山川精英”、“岩骨花香”和“清冽石泉”,也就是来自独特的生态环境。因岩茶为武夷名胜区特产,必须缘岩栽种,所谓“方臻山川精英、秀气所钟;品具岩骨,泉冽花香之胜。”按《诗经》:“万邦之方”,毛传云,方,则也。“臻臻于卫”今多用作达到的意思。方,指武夷山“渐臻佳境”,武夷茶则达到山川精英秀气所钟,从栽植瀹饮都离不了水,强调山中清冽之泉瀹以山中岩茶,始显独特的“岩韵”。

岩茶品质定性。20世纪90年代末,有人为了标示武夷岩茶历史悠久,将“方臻山中精英秀气所钟,品具岩骨花香冽之胜”,栽在唐代诗人徐寅头上,“(武夷岩茶)素以岩骨花香之岩韵著称于世。令人为之倾倒,为之神往。”(见《漫话武夷茶文化》中《岩骨花香之神韵》)将当代茶叶大师的“岩韵”定义,伪托为徐寅的评语“提早比古”地,将武夷茶与武夷岩茶划等号,“是不知武夷岩茶是武夷茶的内涵,而武夷茶是武夷岩茶的外延。”爱好品茶啜茗的人,大都有过饮后余味回甘的美感,精神亢奋,疲劳顿消。烦闷涤除,思爽过寐,故有“疏香皓齿余味,更觉鹤通杳冥”(唐·温庭筠)之时,齿颊留下的茶香余味,令人感到心灵通向仙境,便有“两腋清风生,我欲上篷莱”(宋·白玉蟾)诗人们所领略的“岩韵”。

武夷岩茶的品饮,最讲究岩韵。因乌龙茶制法介于红、绿茶之间,真有了“绿叶红镶边”的特色,其品质风格,具有红、绿茶之长,无红、绿茶之短,饮后齿颊留香,回味甘鲜。不同产地不同茶树品种,则有不同风韵。

品尝铁观音的“音韵”,岩茶的“岩韵”,风趣无穷。然有人说“岩韵是只可意会,不可言传的东西。”使初尝武夷岩茶者,望茶兴叹,这对武夷岩茶的推广有何益处。

武夷岩茶的品质特征,有很多评述。一般来说,不外乎外形粗壮乌润,泡后呈现“绿茶红镶”,香气浓郁,滋味甘醇等等。但高明的评茶专家却认为上等岩茶(包括大红袍)贵在具有天然真味,即岩茶特有的韵味,叫做“岩韵”。

品饮武夷岩茶时,首先是闻香。闻茶香,名人有名人的感受;“茶香馥郁具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远。”“其香如梅之清雅,兰之芳馨,果之甜润,桂之馥郁,令人舌本留甘,齿颊留芳,沁人心脾”。这些都是前人对武夷茶以及武夷岩茶的香韵耐人寻味的评语。

武夷岩茶专家姚月明说:品饮岩茶首重“岩韵”,岩茶香气馥郁,具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远,味浓醇厚,鲜滑回甘,有“味轻醒醐;香薄兰芷”之感,正所谓“品具岩骨泉冽花香之胜”。

大红袍为什么那么出名,这些你必须了解

大红袍的传说

传说中的大红袍母树

美丽的茶山

美丽九曲溪

九曲古茶道

这是自家的茶园

武夷岩茶(大红袍)功效

经现代科学研究发现,武夷红茶,岩茶(大红袍)含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、EGCG四种有益成分高,具有抗癌、降血脂、增强记忆力,降血压等良好的作用。茶多糖含量是红茶的3.1倍,绿茶的1.7倍,可以增强人体免疫力,降低血脂;作为茶叶特有的茶氨酸——含量达1.1%,可以促进脑部血液循环,具有增强记忆力、降低血压的作用;其中最重要的EGCG更具有抗癌功能。

魅力一:丰厚文化底蕴

1,大红袍在历史上出现早,可追溯至汉代。

2,武夷岩茶一直是历朝皇帝、达官显贵的钟爱之物,也受到文人墨客的赞颂。

3,多姿多彩的形式。文化从历朝历代皇帝品饮赞誉到文人墨客吟诗作画,直到民间的斗茶,表现形式丰富。调查显示关于武夷岩茶的诗词至少有200首以上,文赋有60篇以上,近、现代赞颂大红袍的文章,更是多如牛毛。

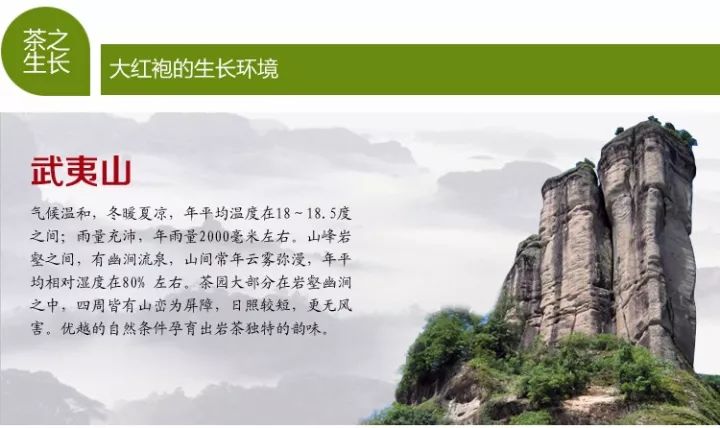

魅力二: 特殊的生长环境

武夷茶,生长的天然的环境中,四季云雾缭绕,湿度大,雨量充足,日照少,且多为“漫射光”或“散射光”。 武夷岩茶大红袍均长在谷壑、涧坑、岩凹之中。土壤好,武夷岩茶大红袍,成长的土壤大部分是烂石与砾壤之间,因此有岩骨花香。

魅力三:独有的岩骨花香

武夷岩茶大红袍独有岩韵,晚清梁章钜在《归田贞记》中记载的“香、清、甘、活”。茶叶专家骆少君曾说“武夷岩茶一旦被消费者真正感悟之后,便会产生强烈的偏爱及无限的忠诚”。

魅力四:武夷红茶,被认为是红茶的鼻祖

宋以来,这里的先民就有制绿茶的历史,直到400年前的一个机缘巧合,世界上第一款红茶在桐木村诞生了,因此这里生产的武夷红茶,被认为是红茶的鼻祖。400年前,由于红茶被欧洲宫庭所推崇,武夷红茶走向了世界。

桐木关大峡谷

武夷岩茶(大红袍)加工工序

就岩茶制作技艺而言,确如著名茶叶专家陈椽所言:"武夷岩茶创制技术独一无二,为全世界最先进的技术,无与伦比,值得中国人民雄视世界"。这种"看青做青",半发酵的乌龙茶工艺,是我国古代茶叶制作技艺的集大成者,满足了人们在品茗过程中,闻香、吃茶的双重需要。2006年被列为518项国家非物质文化遗产,是茶中的唯一。

采摘

武夷岩茶(大红袍)的采摘与一般红绿茶不同,其鲜叶采摘标准为新梢芽叶生育交成熟(开面三四叶),无叶面水、无破损、新鲜、均匀一致。鲜叶不可过嫩,过嫩则成茶香气低、味苦涩;也不可过老,过老则滋味淡薄,香气粗劣。而且应尽量避免在雨天采和带露水采;不同品种、不同岩别、山阳山阴及干湿不同的茶青,不得混淆。

做青

做青是形成大红袍品质的重要阶段,将水筛中的凉青叶不断滚动回旋和上下翻动,如此重复7~8次,逐步形成其特有的品质特征。摇青次数和时间,视青叶的变化(香型与叶色)而定,俗称“看青做青”。在后半阶段,必要时辅以“做手”,弥补摇青不足。一般摇青规律先轻后重,静置时间先短后长,多摇少做。

杀青

杀青是结束做青工序的标志,是固定毛茶品质和做青质量的主要因素。其杀青标准:叶态干软,叶张边缘起白泡状,手揉紧后无水溢出且呈粘手感,青气去尽呈清香味即可。

揉捻

揉捻是形成武夷岩茶外形和影响茶叶制率的主要因素。初揉后即可投入锅中复炒,使茶条回软利于复揉,又补充杀青之不足。

走水焙

岩茶“走水焙”在一个密闭的焙间中用培笼进行。在各个不同温度(90~120℃)的焙窟上以“流水法”操作。使复揉叶经历高、低、高不同温度的烘焙,达六七成干下焙。整个过程10多分钟。速度快、工作紧张,故又称“抡水焙”。

簸扇、凉索与拣剐

走水焙下焙后,簸扇去片末,然后摊凉5-6小时,以增进后熟作用,使滋味醇和、色泽沙黄而浦润。再经拣剔去除梗与茶朴,即可复培。

炖火与趁热装箱

拣剔后的茶条先以90~100℃的培温复焙1-2小时,再改用70~90℃低温“文火慢炖”。这是武夷岩茶特有的过程、对增进汤色、耐泡、滋味醇和、香气熟化等有很好效果。最后趁热装箱,也是一种热处理过程,对品质也有一定良好影响。

以上工序完成,至少需要三个月时间!

武夷岩茶大红袍传统手工制作技艺被列为国家级“非物质文化遗产”,其工序之繁复、技艺之高超,劳动强度之大,费时之长,制约因素之多,是其他茶类所没有的。

1、 武夷大红袍属于六大茶类中的哪类,我们选择的时候注意什么?

答: 大红袍是属于乌龙茶,是武夷岩茶之王,是武夷岩茶的扛鼎之品,更是茶中的极品。生长在武夷山脉的茶叶独领山水灵气,岩缝和沟壕的格外土质赋予大红袍一种坚韧,醇厚的质量,选择的时候注意传统的烘焙方法,更增添了大红袍茶类特有的, 与木有关的碳香和火香。

2、 大红袍为什么又叫岩茶?

答: 岩茶,顾名思义,就是吸收岩石营养成为百年茶树采制的茶,它生长环境靠近岩石,在山谷之中,日照短,多反射光,温差大,湿度高,终年细泉浸润流滴或雨水冲刷山体,山体中的矿物质和各种微量元素被水源带到山脚的茶园,在光合作用下,促进老茶树吸收山体中的矿物质和微量元素, 得天独厚的自然环境,造就了大红袍的优异品质。

3、武夷山大红袍在中国茶叶中的地位?

答:大红袍是武夷岩茶中的当家种类,它的名望和位置就像是北京在我国的地位。

4、大红袍种植,会使用农药化肥吗,我在选择的时候,应该怎么去避免?

答: 我们从来不使用肥料和农药种植茶树,对茶园的管理慎之又慎,茶园必用石头垒砌围护,只靠填客土、盖绿草以提高地力;有虫时只用山中草药喷洒,我生产的茶,确保每一片茶叶的安全,生产出 从“茶园到茶杯”的放心茶。

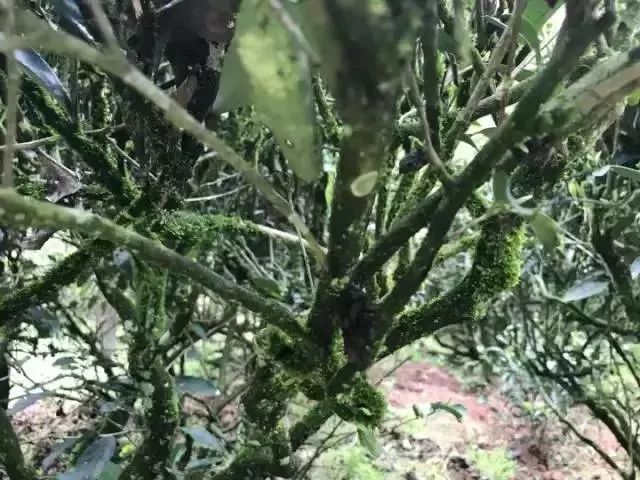

5、我看有人宣传说茶山都是几十年的老茶树,是真的吗?

答:如果是武夷山产区的茶,确实是真的,茶场都是祖辈传下来的,以我们的茶园为例,茶树基本都在60年以上,有的老枞甚至上百年, 茶树长满了青苔,这样的茶树才味道醇厚,香气十足。

6、 什么时候采制的大红袍才能保证高品质?

答:大红袍采摘的时间,正是武夷山的雨季,山路狭窄湿滑,很容易摔倒,所以我们早上6点就要上山,到上午9-11时,下午2-5时的茶青质量最好,露水青最次。一天只采这5个小时。

为了保证质量,我们茶山有三不采: 雨天不采、有露水不采、烈日当空不采,只采开面的5片叶子,最后只会留下2-5叶做茶,这些都是为了能采摘到嫩度适中的茶叶,只有这样茶叶制成茶后的香气才会馥郁茶色正。

7、市面上几十或者100左右一斤的大红袍,我在购买时怎么去分辨它是不是真的大红袍?

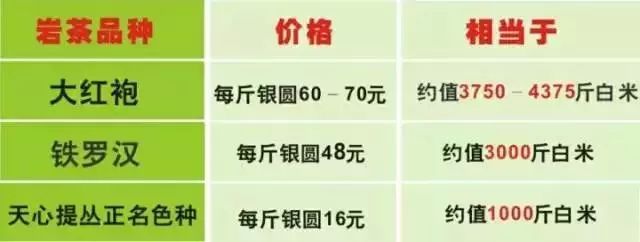

答:辨别的方法很多,单从这个价格来看,我不能说别人的不是大红袍,大红袍历来就是御用国茶,我给大家看一看过去的价格

这个仅仅是制茶成本就299元,还不包括开店运营,店面员工工资,如果茶青好一点的,价格更是翻倍, 茶叶珍贵的地方就在山场产量有限,山场产量少的茶叶,价格更是天价。

《陆龟蒙集·和茶具十咏》

茶坞

茗地曲隈回,野行多缭绕。向阳就中密,背涧差还少。遥盘云髻慢,乱簇香篝小。何处好幽期,满岩春露晓。

茶人

天赋识灵草,自然钟野姿。闲来北山下,似与东风期。雨后探芳去,云间幽路危。唯应报春鸟,得共斯人知。

茶笋

所孕和气深,时抽玉笤短。轻烟渐结华,嫩蕊初成管。寻来青霭曙,欲去红云暖。秀色自难逢,倾筐不曾满。

茶

金刀劈翠筠,织似波纹斜。制作自野老,携持伴山娃。昨日斗烟粒,今朝贮绿华。争歌调笑曲,日暮方还家。

茶舍

旋取山上材,架为山下屋。门因水势斜,壁任岩隈曲。朝随鸟俱散,暮与云同宿。不惮采掇劳,只忧官未足。

茶灶[经云灶无]

无突抱轻岚,有烟映初旭。盈锅玉泉沸,满甑云芽熟。奇香袭春桂,嫩色凌秋菊。炀者若吾徒,年年看不足。

茶焙

左右捣凝膏,朝昏布烟缕。方圆随样拍,次第依层取。山谣纵高下,火候还文武。见说焙前人,时时炙花脯。[紫花,焙人以花为脯。]茶鼎新泉气味良,古铁形状丑。那堪风雨夜,更值烟霞友。曾过赭石下,又住清溪口。[赭石、清溪,皆江南出茶处。]且共荐皋卢,何劳倾斗酒。

茶瓯

昔人谢,徒为妍词饰。[《刘孝威集》有《谢启》。]岂如璧姿,又有烟岚色。光参筠席上,韵雅金侧。直使于阗君,从来未尝识。

煮茶

闲来松间坐,看煮松上雪。时于浪花里,并下蓝英末。倾馀精爽健,忽似氛埃灭。不合别观书,但宜窥玉札。

《皮日休集·茶中杂咏·茶具》

茶

晓携去,蓦过山桑坞。开时送紫茗,负处沾清露。歇把傍云泉,归将挂烟树。满此是生涯,黄金何足数。

茶灶

南山茶事动,灶起岩根傍。水煮石发气,薪燃杉脂香。青琼蒸后凝,绿髓饮来光。如何重辛苦,一一输膏梁。

茶焙

凿彼碧岩下,恰应深二尺。泥易带云根,烧难碍石脉。初能燥金饼,渐见干琼液。九里共杉林[皆焙名],相望在山侧。

茶鼎

龙舒有良匠,铸此佳样成。立作菌蠢势,煎为潺声。草堂暮云阴,松窗残月明。此时勺复茗,野语知逾清。

茶瓯

邢客与越人,皆能造前器。圆似月魂堕,轻如云魄起。枣花势旋眼,沫香沾齿。松下时一看,支公亦如此。

《江西志》:余干县冠山有陆羽茶灶。羽尝凿石为灶,取越溪水煎茶于此。

陶谷《清异录》:豹革为囊,风神呼吸之具也。煮茶啜之,可以涤滞思而起清风。每引此义,称之为水豹囊。

《曲洧旧闻》:范蜀公与司马温公同游嵩山,各携茶以行。温公取纸为帖,蜀公用小木合子盛之,温公见而惊曰:“景仁乃有茶具也。”蜀公闻其言,留合与寺僧而去。后来士大夫茶具,精丽极世间之工巧,而心犹未厌。晁以道尝以此语客,客曰:“使温公见今日之茶具,又不知云如何也。”《北苑贡茶别录》:茶具有银模、银圈、竹圈、铜圈等。

梅尧臣《宛陵集·茶灶》诗:山寺碧溪头,幽人绿岩畔。夜火竹声干,春瓯茗花乱。兹无雅趣兼,薪桂烦燃爨。又《茶磨》诗云:楚匠斫山骨,折檀为转脐。乾坤人力内,日月蚁行迷。又有《谢晏太祝遗双井茶五品茶具四枚》诗。

《武夷志》:五曲朱文公书院前,溪中有茶灶。文公诗云:“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香。”《群芳谱》:黄山谷云:“相茶瓢与相筇竹同法,不欲肥而欲瘦,但须饱风霜耳。”乐纯《雪庵清史》:陆叟溺于茗事,尝为茶论,并煎炙之法,造茶具二十四事,以都统笼贮之。时好事者家藏一副,于是若韦鸿胪、木待制、金法曹、石转运、胡员外、罗枢密、宗从事、漆雕秘阁、陶宝文、汤提点、竺副帅、司职方辈,皆入吾中矣。

许次纾《茶疏》:凡士人登山临水,必命壶觞,若茗碗薰炉,置而不问,是徒豪举耳。余特置游装,精茗名香,同行异室。茶罂、铫、注、瓯、洗、盆、巾诸具毕备,而附以香奁、小炉、香囊、匙、箸……未曾汲水,先备茶具,必洁,必燥。瀹时壶盖必仰置,磁盂勿覆案上。漆气、食气,皆能败茶。

朱存理《茶具图赞序》:饮之用必先茶,而制茶必有其具。锡具姓而系名,宠以爵,加以号,季宋之弥文;然清逸高远,上通王公,下逮林野,亦雅道也。愿与十二先生周旋,尝山泉极品以终身,此间富贵也,天岂靳乎哉?

审安老人茶具十二先生姓名:韦鸿胪[文鼎,景,四窗闲叟],木待制[利济,忘机,隔竹主人],金法曹[研古,元锴,雍之旧民;铄古,仲鉴,和琴先生],石转运[凿齿,遄行,香屋隐君],胡员外[惟一,宗许,贮月仙翁],罗枢密[若药,传师,思隐察长],宗从事[子弗,不遗,扫云溪友],漆雕秘阁[承之,易持,古台老人],陶宝文[去越,自厚,兔园上客],汤提点[发新,一鸣,温谷遗老],竺副帅[善调,希默,雪涛公子],司职方[成式,如素,洁斋居士]。

高濂《遵生八笺》:茶具十六事,收贮于器局内,供役于苦节君者,故立名管之。盖欲归统于一,以其素有贞心雅操,而自能守之也。商像[古石鼎也,用以煎茶],降红[铜火著也,用以簇火,不用联索为便],递火[铜火斗也,用以搬火],团风[素竹扇也,用以发火],分盈[挹水勺也,用以量水斤两,即《茶经》水则也],执权[准茶秤也,用以衡茶,每勺水二斤,用茶一两],注春[磁瓦壶也,用以注茶],啜香[磁瓦瓯也,用以啜茗],撩云[竹茶匙也,用以取果],纳敬[竹茶橐也,用以放盏],漉尘[洗茶篮也,用以浣茶],归洁[竹筅帚也,用以涤壶],受污[拭抹布也,用以洁瓯],静沸[竹架,即《茶经》支也],运锋[果刀也,用以切果],甘钝[木墩也]。

王友石《谱》:竹炉并分封茶具六事:苦节君[湘付风炉也,用以煎茶,更有行省收藏之],建城[以箬为笼,封茶以贮度阁],云屯[磁瓦瓶,用以勺泉以供煮水],水曹[即磁缸瓦缶,用以贮泉,以供火鼎],乌府[以竹为篮,用以盛炭,为煎茶之资],器局[编竹为方箱,用以总收以上诸茶具者],品司[编竹为圆撞提盒,用以收贮各品茶叶,以待烹品者也]。

屠赤水《茶笺》:茶具:湘筠焙[焙茶箱也],鸣泉[煮茶磁罐],沉垢[古茶洗],合香[藏日支茶瓶,以贮司品],易持[用以纳茶,即漆雕秘阁]。

屠隆《考馀事》:构一斗室,相傍书斋,内设茶具,教一童子专主茶役,以供长日清谈,寒宵兀坐。此幽人首务,不可少废者。

《灌园史》:卢廷璧嗜茶成癖,号茶庵。尝蓄元僧讵可庭茶具十事,具衣冠拜之。

王象晋《群芳谱》:闽人以粗磁胆瓶贮茶。近鼓山支提新茗出,一时尽学新安,制为方圆锡具,遂觉神采奕奕不同。

冯可宾《茶笺·论茶具》:茶壶,以窑器为上,锡次之。茶杯,汝、官、哥、定如未可多得,则适意为佳耳李日华《紫桃轩杂缀》:昌化茶,大叶如桃枝柳梗,乃极香。余过逆旅偶得,手摩其焙甑,三日龙麝气不断。

仙云:古之所有茶灶,但闻其名,未尝见其物,想必无如此清气也。予乃陶土粉以为瓦器,不用泥土为之,大能耐火。虽猛焰不裂。径不过尺五,高不过二尺余,上下皆镂铭、颂、箴戒之。又置汤壶于上,其座皆空,下有阳谷之穴,可以藏瓢瓯之具,清气倍常。

《重庆府志》:涪**石,为茶磨极佳。

《南安府志》:崇义县出茶磨,以上犹县石门山石为之,尤佳。苍缜密,镌琢堪施。

闻龙《茶笺》:茶具涤毕,覆于竹架,俟其自干为佳。其拭巾只宜拭外,切忌拭内。盖布虽洁,一经人手,极易作气。纵器不干,亦无大害。

【译文】

《陆龟蒙集·和茶具十咏》(略)

《皮日休集·茶中杂咏·茶具》

《江西志》记载:在余干县冠山,有陆羽茶灶。陆羽曾经在这里凿石为灶,取越溪(即余干市湖)水煎茶。

宋初陶谷(字秀实,州新平人)《清异录》记载:用豹子皮做风囊,可以作为风神呼吸也就是鼓风的器具。烹煮茶叶品饮,可以荡涤艰涩不通的思虑,从而生发飘然清风的愉悦。人们常常引申此义,称之为水豹囊。

南宋朱弁(字少章,号观如居士,婺源人)《曲洧旧闻》记载:北宋名臣范镇(字景仁,封蜀郡公)与司马光(字君实,卒赠温国公)一同游览嵩山,各自携带茶叶旅行。司马光取纸为帖包裹茶叶,范镇则用小盒子盛茶,司马光见后惊叹道:“景仁还有茶具呢!”范镇听到他的话,把茶盒子留给寺中的和尚就离去了。后来士大夫所用的茶具精致华丽,可以说极尽世间之工巧,可是心中尚且追求豪华没有止境。晁说之(字以道,号景遇生)曾经对客人说过这番话,客人回答:“假使司马光见到今天的茶具,又不知道会如何说了。”《北苑贡茶别录》(当为宋代熊蕃《宣和北苑贡茶录》)记载:茶具有银模、银圈、竹圈、铜圈等。

北宋梅尧臣《宛陵集》中有《茶灶》诗写道:“山寺碧溪头,幽人绿岩畔。夜火竹声干,春瓯茗花乱。兹无雅趣兼,薪桂烦燃爨。”又有《茶磨》诗写道:“楚匠斫山骨,折檀为转脐。乾坤人力内,日月蚁行迷。”又有《谢晏太祝遗双井茶五品茶具四枚》诗。

《武夷志》记载:武夷山五曲朱文公(朱熹,谥文)书院前,山溪中有茶灶。朱熹《茶灶》诗写道:“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香。”王象晋《群芳谱》记载:黄庭坚(号山谷道人)曾说过:“观赏选择茶瓢与观赏选择筇竹方法相同,不要过肥而要偏瘦,但是需要饱经风霜。”乐纯《雪庵清史》记载:陆羽沉湎于茶事,曾经著有《茶论》,兼及煎煮、烘焙的方法,并创制了一套茶具,包括二十四件,以都统笼盛起来贮藏。当时好事者每家收藏一副,于是像韦鸿胪、木待制、金法曹、石转运、胡员外、罗枢密、宗从事、漆雕秘阁、陶宝文、汤提点、竺副帅、司职方等以古代官爵名称命名的茶具,都进入了我的箱笼之中。

许次纾《茶疏》记载:大凡士大夫外出游历,登山临水,一定要带上酒壶和酒杯,至于茶碗和熏炉却弃置一旁不予理睬,这就只是在豪饮中游玩,而忘记了老朋友茶。我外出游历时,特意置备一套行装,准备好精品茶叶、名贵香料,行旅之中随身携带,住下时则要放在另外一间房中。这些行装包括:茶瓶、茶铫、茶壶、小茶杯、茶洗、瓷盆、手巾等各种茶具,附带着香奁、小炉、香囊、羹匙、筷子……在没有汲取泉水之前,就要预先准备好茶具。茶具一定要清洁而干燥。冲泡时壶盖一定要仰放着,瓷盘不能直接向下扣着放置在桌案上。油漆的气味和食物的味道,都能够败坏茶味。

明代朱存理《茶具图赞序》中说:品饮的功用,以茶为首,而制茶必须具备相应的茶具。赐予茶具姓名,并宠以爵位,加以名号,这是宋朝末年更加崇尚文采的表象;但是这种做法格调清逸,蕴涵高远,上通王公贵族,下达山林隐逸,也是一种雅道。我希望能够常与茶具十二先生周旋往还,品尝山泉极品,并以此终老此生。此间的富贵,上天难道吝惜而不给予吗?

审安老人茶具十二先生的姓、名、字、号如下:韦鸿胪[文鼎,景,四窗贤叟],木待制[利济,忘机,隔竹主人],金法曹[研古,元锴,雍之旧民;铄古,仲鉴,和琴先生],石转运[凿齿,遄行,香屋隐君],胡员外[惟一,宗许,贮月仙翁],罗枢密[若药,传师,思隐寮长],宗从事[子弗,不遗,扫云溪友],漆雕秘阁[承之,易持,古台老人],陶宝文[去越,自厚,兔园上客],汤提点[发新,一鸣,温谷遗老],竺副帅[善调,希默,雪涛公子],司职方[成式,如素,洁斋居士]。

明代高濂(字深甫,钱塘人)《遵生八笺》中说:茶具十六件,都收藏贮存在器局即方箱之内,供役于苦节君即风炉,所以将其一一命名以便于管理。这也是想将其归于一统,由于茶具素有坚贞的心志和高雅的节操,自然能够坚守。商像[就是古石鼎,以商彝周鼎刻纹铸像,用来煎茶],降红[就是铜火箸,用来夹拢火,不用铁链连在一起用时很方便],递火[就是铜火斗,用来搬火],团风[就是素竹扇,用来发火],分盈[就是挹水勺,用来度量水的多少,相当于《茶经》中的水则],执权[就是称量茶的秤,用来计量茶的多少,每勺水二斤,用茶一两],注春[就是瓷瓦壶,用来倒茶],啜香[就是瓷瓦瓯,用来喝茶],撩云[就是竹茶匙,用来取果],纳敬[就是竹茶橐,用来放茶盏],漉尘[就是洗茶篮,用来洗茶],归洁[就是竹筅帚,用来清洗茶壶],受污[就是擦拭的抹布,用来清洁茶瓯],静沸[就是竹架,相当于《茶经》中的支],运锋[就是果刀,用来切水果],甘钝[就是木制的墩]。

明代王绂(字孟端,号友石生、九龙山人,无锡人)《谱》(即钱椿年《茶谱》的附录)记载竹炉并分封茶具六事:苦节君[就是湘竹做的风炉,用来煎茶,更有行省收藏之],建城[用竹叶做成笼子,包裹茶叶以便收藏贮存],云屯[就是瓷瓦瓶,用来舀取泉水,以供应煮水],水曹[就是瓷缸瓦缶,用来贮存泉水,以供应火鼎],乌府[用竹子做篮,以盛木炭,作为煎茶的燃料],器局[用竹子编成方箱,用来把上述茶具收拢起来集中贮存],品司[用竹子编成圆形的提盒,用来收藏贮存各种茶叶,以待烹煮品饮]。

明代屠隆(号赤水)《茶笺》记载的茶具有:湘筠焙[就是烘焙茶叶的箱子],鸣泉[就是煮茶的瓷罐],沉垢[就是古代的茶洗],合香[就是收藏日常用的茶瓶,以贮存茶具],易持[用来盛茶,就是漆雕秘阁]。

屠隆《考馀事》中说:构建一个斗室,与书斋相邻,室内设置茶具,指导一个童子专门从事烹茶,以供应终日清谈,寒夜独坐。这是幽人隐士的首要工作,不可稍有荒废。

明代陈诗教《灌园史》记载:卢廷璧嗜茶成癖,号称茶庵。他曾经收藏元代和尚讵可庭茶具十件,衣冠整齐地进行参拜。

明代王象晋《群芳谱》(一作周亮工《闽小记》)记载:福建人以粗瓷胆瓶贮存茶叶。近年来鼓山佛教寺院半岩茶下来后,一时风气全都学习新安(即徽州,今安徽黄山),制成方形或圆形锡茶具,就觉得神采奕奕,与众不同。明代冯可宾《茶笺·论茶具》中说:茶壶,以瓷器为上,锡器次之。茶杯,汝窑(在今河南汝州)、官窑(在今河南开封)、哥窑(在今浙江龙泉)、定窑(在今河北曲阳)为佳,如果不可多得,只要适意就好了。

明代李日华《紫桃轩杂缀》记载:昌化(今浙江杭州)茶大叶好像桃叶和柳梗,味道特别香。我经过当地的旅馆偶然得到昌化茶,用手在制茶的焙甑上摩挲,龙涎、麝香的味道三日不绝。

仙(当为明初宁王朱权,晚年自号仙,然以下文字不见于朱权《茶谱》)说:古代所用的茶灶,只听说过其名声,不曾见过其实物,想必没有如此的清香之气。我于是以陶土做成瓦器,不用泥土烧制,更能耐火,即使处猛烈的高温焰火也不会烧裂。直径不超过一尺五寸,高不过二尺多,上下都雕刻有铭、颂、箴、戒之类的文字。又把汤壶放在上面,底座都是空的,下面还有空穴,可以贮藏瓢、瓯等茶具,清香之气倍于平常。

《重庆府志》记载:涪江的青石做茶磨极好。

《南安府志》记载:崇义县出产茶磨,以上犹县石门山的石头制成的尤其好。色呈青黑,纹理缜密,镌刻雕琢得很好。

明代闻龙《茶笺》记载:茶具洗涤好之后,反扣过来放在竹架上面,等待其自然风干为佳。擦拭的抹布只适宜擦拭茶具表面,切忌擦拭茶具内部。因为布巾虽然清洁,然一旦经过人手,非常容易产生异味。即使茶具不干燥,也没有什么大碍。

文/网络综合

蒙顶山茶发展到今天,在茶界赫赫有名,与历代雅安人的奋斗分不开,也与历代地方官员的管理、勤政息息相关。今天,我们能够全面了解蒙顶山茶的发展历史,主要靠查阅留存下来的各种志书。作为蒙顶山茶主产区的雅安市名山区(原为名山县),历史上曾有两本县志,为世人留下了宝贵的茶文化遗产,其中最具影响力的是清朝光绪年间时任名山县令赵懿与其胞兄赵怡主编主撰的清光绪版《名山县志》。这是一本茶韵浓郁、特色鲜明、史料丰满而又文彩风流的地方志,在中国产茶县中独树一帜,备受尊崇,而赵懿、赵怡、赵恒“三兄弟”留下的歌咏蒙顶山茶的诗作,对于我们详细了解清代的蒙顶山茶大有裨益。

光绪版名山县志

一、赵懿“三兄弟”生平与成就

(一)赵懿“三兄弟”的父母亲

赵懿“三兄弟”皆学识渊博、文采飞扬,且都从政并建功立业。有如此高的成就,一定程度上得益于他们有优秀的父母亲、优越的家庭背景、优良的家风学风。

其父亲赵廷璜(生卒年不详),乃清朝贵州遵义名家郑珍女婿,曾官至四川大宁((今四川省巫溪) 知府署。《续遵义府志》二十上列传一赵锡龄子廷璜记述:“廷璜,字仲渔,号二山,别号慕青山孩。家本寒素,常怀经杂庸保操作。有富贵劝锡龄曰:‘一门孝秀而不救贫,盍弃儒而习贾乎?’廷璜泣告父母,不肯废去。于是从学于征君得涉许郑门户,旁及金石篆隶之书诗、古文辞,悉深研究之。旋补邑庠学使,翁同书谓学有根柢。一试于乡,弗售。黔乱作,停乡试,遂橐笔居各司道署,以为养亲之资。又从莫教授庭芝讲性理,承布政龄习包慎伯书法,遂与一时名流作文酒交游。后从援黔军克复湄潭等城,保知县复都匀城,赏同知衔归四川补用。历署大宁、富顺、铜梁等县,考绩保卓异。初丁文诚开办四川盐务官运,尝檄筹订购运销诸法,兼理厂局销局事务,以察视商民情意及订盐案诸稿,故盐务之成廷璜皆与有力焉。”

母亲郑淑昭(公元1826-1877),字班班,出生于书香门第之家。其父亲郑珍乃西南巨儒,中过举人,任过古州厅(今榕江县)学和荔波县学训导,主讲遵义湘川书院和启秀书院,培育大批英才。郑淑昭是清代黔北沙滩文化的领军人物之一,她不但是贵州历代女诗人中有诗集传世的三者之一,而且还是养蚕缫丝的带头人。她恪守妇德、妇言、妇容、妇工,除了维持一家人的生活,还经常教育三个儿子,“宜人之教诸子也,率多口授,或据灶觚,或携之菜畛,或置纺车舂臼之旁,必使随音缓读,背诵如流乃止。”在其教育下,三个孩子俱成大器。《续遵义府志》卷二十三列传五有载:“子三,怡光绪己丑举人,懿丙子举人,名山县知县,恒癸巳举人,女一,蕙”,并高度评价了郑淑昭的风范:“淑昭濡染家学,妇德母仪一世楷模,诗词亦绰有大家风范。”

(二)赵懿“三兄弟”生平及其成就

赵懿(公元1854年-1896),字渊叔,又字悔予,号延江生、南湖,赵廷璜和郑淑昭的次子,赵怡兄弟。光绪二年(1876年)举人,他曾三次赴京应试均落第,后纳资捐官,以知县衔管理四川云安厂官盐,光绪十六年(1890年)任名山县知县,历任两届,卒于官,年仅43岁。他才艺俱佳,喜作诗,跌宕有奇气,有神韵遗风,对经史、百家、训诂、堪舆、金石之学,无不精通;喜交游,多与名士唱和,名声远传川黔之外;工书画,书仿北魏,画工人物,均极秀雅。在蒙顶山智矩寺下,现存赵懿题写的“蒙山”二字,可谓遒劲有力。他一生著作宏富,有《延江生诗集》12卷、《梦悔楼诗余》2卷、《友易》2卷、《名山县志》15卷、《诗微》等。

赵怡(公元1851年—1914年),字幼渔,号汉鄨生,赵懿兄长,清末民初画家,光绪十五年(1889年)举人,光绪二十年(1894年)进士,官至四川新津知县。经术文章,并有法度;书仿苏轼,神味渊永。清季创办客籍学堂,及门称盛。著有《汉鄨生诗集》、《文字述闻》等。

赵恒生平事迹很难寻找,但知其著有《乙庐诗稿》。《续遵义府志》卷二十三列传五有“恒,官四川盐大使,癸巳举人”的记载。从很多关于赵懿、赵怡两兄长的记载,可以管窥一豹赵恒的才干和文采,也毫不逊色于两位兄长。

二、赵懿“三兄弟”与蒙顶山茶的渊源

光绪十六年(1890年)起,赵懿始两任名山知县,勤政之暇,他涉历山川,咨询耆旧,搜检故牍,博稽群书,数月即“政事修举”,政绩颇丰,人民爱戴。期间,他亲自参与并规范贡茶采摘、制作、包装、运送标准及程序,并详尽记入《名山县志》,为后人研究蒙顶贡茶提供了宝贵资料,对蒙顶山茶文化特别是文献方面,可以说是功不可没。1891年,他邀请时任新津县令的兄长赵怡来名山主持编修《名山县志》并亲自参与资料收集和整理编纂。由于无前人可循,修志难度很大。赵懿在《名山县志•序》中说:“当其时,渊叔(赵懿字)筑亭廨舍东圃,陈书满室,狼藉纸砚,文书所断之罅,辄入坐其中,究肆而博参,掇幽而搜佚,虽至夜分灯,不少辍”,勤勤恳恳,废寝忘食。同时,每出行,询问民风民俗、山川脉络、溪涧经流、古老传说、断碑荒碣、破牍零笺,披星而出,戴月而入,有所得辄手录之”。

光绪十八年(1892年),《名山县志》成书,共十五卷,是名山至今有文字可考的最早的县志。据载,名山建县于西魏废帝二年(553年),迄今已有1400百多年的历史,但修志始于何时,典籍无证。清康熙六十年( 1721年),知县徐元禧修撰的县志三十六卷,后170年无以继之。乾隆年间,县宰高第也曾撰修县志,可惜均失传。赵懿所修光绪版《名山县志》,至新中国成立时,县内仅存孤本,经整理得以留存。

该志书内容丰富,史料详实,虽然只有十五卷,但天文地理风俗习惯无所不包,一部分主要是文史典籍对蒙顶茶的内容,比如:《元和郡县志》《太平寰宇记》《九州志》《舆地纪胜》等;另一部分主要是文人墨客吟咏蒙顶山茶的诗句,其中包括了赵懿那个时代的文人们所作的作品,当然也包括了赵懿、赵怡、赵恒“三兄弟”的二十余首写蒙顶山茶的诗文。该志书涉及蒙顶山、蒙顶山茶的内容占有较大篇幅,比如首卷“图说” 开宗明义,即有“蒙山仙茶”详图;卷二“山原”中以极其宏丽的篇幅记叙蒙山;卷八“物产”中近二分之篇幅详述了贡茶、云雾茶和绿茶;卷十中专设“茶课”栏目等。

这本志书特别对蒙顶山、蒙顶山茶、蒙顶山茶文化进行挖掘、整理、总结、完善,使之成为完整的文化体系,是研究名山历史和蒙顶山茶史、茶文化的重要历史文献,受到史学界、茶界的高度评价。关于蒙顶山茶的历史以及相关的诸多内容都因这本《名山县志》而得以流传至今。可以说,赵懿、赵怡兄弟是蒙顶山茶文化的开拓者和奠基人。

1995年翻印蒙山县志

三、赵懿的蒙顶山茶诗赏析

从《名山县志》收录的赵懿的诗文看得出他是一位地道的茶客。他以一位县太爷的身份,高度重视老祖宗给蒙顶山人留下的宝贵遗产,对其倾注了大量的心血,对其歌之咏之。正因为蒙顶茶吸收了大量的歌咏成分,今天才有如此厚重的文化含量和内在价值。

(一)《恭捡贡茶》:今当蒙顶贡茶时,露芽三百题封遍

作为一方父母官,赵懿对蒙顶山、蒙顶山茶情有独钟,这在其诗文中多有表现。他写有一首《恭捡贡茶》诗,可见其对蒙山、蒙顶充满了感情,也抒发了对贡茶的心情和无奈。全文为:“昨读香山贡桔诗,今当蒙顶贡茶时,露芽三百题封遍,云路千重传骑弛,五载浮沉在西蜀,一般疏贱远丹墀,柏梁台上诸培从,病渴相如有所思。”

清代中期,皇茶园的“仙茶”演变为皇室祭祀太庙的物品,所产茶叶始作为正贡、副贡和陪贡。曾任四川总督的吴振槿在《养吉斋丛录》卷二十四中记述蒙茶进贡的数量和品名说:宣宗道光(1821年)时,四川贡仙茶二银瓶,陪茶二银瓶,菱角湾茶二银瓶,名山县二银瓶。每年三月初,知县即选择吉日,沐浴朝服,率吏上山,派采茶僧12人,入皇茶园;采摘仙茶,笼回智矩寺,隔纸微烘后,拣清洁者360叶为正贡。在园外附近陪茶地采摘的芽叶,先以猛火烘焙,待至半蔫取出,置于黄纸上稍晾,诸僧围着一张木案,将茶叶揉成条形,然后放置炉上,用微火慢焙,使茶叶至干,精拣其中青润光洁者作为副贡,供皇帝饮用。再如前法,将挑选出的余叶加以焙、炒、揉制,做成颗子茶,作为陪贡,数不足,于菱角湾采茶充之。正贡和副贡,分别装入6个银瓶,陪贡装入大小不等的18个锡瓶,用上好的黄绢封裹,盖上官印,盛入特制的木箱内,待吉日良辰,遣吏护送至四川省布政司转贡京城。临行,县官再次沐浴朝服,向北叩首,以示恭顺。

这首诗借借汉武帝时司马相如开发邛都(今西昌)积劳成疾的典故,述说自己的心声:你们在皇帝身边的人知不知道啊,应该在皇帝面前美言几句,让我调离这边远穷困的地方。

(二)《蒙山十首》:七株甘露种,五顶碧云芽

赵懿写有《蒙山十首》,与其兄长赵怡的《蒙山十诗》同为命题,分别对花溪、甘露井、智矩寺、天盖寺、蒙泉院等蒙顶山圣景进行吟诵,自然亲切,诗意淡雅。

1.《花溪》:三十八蒙峰,峰峰暗碧松。幽溪抱村曲,流水出云封。谷鸟时鸣止,蛮花自淡浓。深林原未瞑,残日下高舂。

2.《圣灯庵》:法鼓振琅琅,灵灯谒上方。霏霏似莲萼,冉冉度林塘。哀壑生虚籁,高斋闻异香。老禅方入寂,应放白毫光。

3.《蒙泉院》:崖壑响潺潺,山僧半掩关。岭云生石罅,泉水抱花间。漏阁欹千仞,平羌划百蛮。石楼最疏敞,頫眺立孱颜。

4.《智矩寺》:宝地金绳袅,灵师法像妍。竹摇敲磬月,松飏焙茶烟。双塔截云表,千峰落眼前。孙君剩残碣,剔藓为留连。

5.《天盖寺》:不知何代寺,著在白云巅。苔磴滑疑雨。松林阴暗天。仙茶三百叶,银杏几千年。绝顶寻灵迹,峰心卷碧莲。

6.《茶园》:蛇虎蟠灵篽,风岚护贡茶。七株甘露种,五顶碧云芽。典祀圜丘重,香同日铸夸。慧师真妙力,一物献天家。

7.《甘露井》:泉乳滴玲珑,橚椮暗五峰。老僧曾化石,孤客静看松。一物济人世,千秋访名踪。於今正忧旱,私欲祷苍龙。

8.《甘露石室》:大师千载后,灵迹在人间。咒龙行作雨,制虎卧当关。石室苍松静,仙园紫茗环。维摩默无语,吾自眺青山。

9.《蒲团树》:臃肿不材木,得以终天年。结瘿数千载,颇似蒲团悬。想见师子座,菩提树下禅。

10.《八宝树》:庄严八宝树,花果金绳旁。华光如来佛,演畅妙法场。异哉师手植,焦干浓花香。

其中《茶园》诗中的茶园指的是“皇茶园”。此处“甘露”是人名,指的是甘露大师吴理真,他于西汉甘露年间(公元前53年-前50年)“携灵茗之种,植于五峰之中,高不盈尺,不生不灭,迥异寻常” ,“其叶细长,网脉对分,味甘而清,色黄而碧” ,故名“仙茶”,开启世界有文字记载最早人工种茶的历史先河。

(三)《蒙山采茶歌》:昔有吴僧号甘露,结茅挂锡山之阿

赵懿写有一首《蒙山采茶歌》,这首诗气势不凡,文气晓畅,读之深感有大家风范。全文为:“昆仑气脉分江河,枝干漫衍为岷嶓。岷山东走势欲尽,青城玉垒兼三峨。其间一峰截然立,禹平水土曾经过。奔泉流沫数百道,鸿蒙云气相荡磨。昔有吴僧号甘露,结茅挂锡山之阿。偶然游戏植佳茗,岂意千载留枝柯。五峰攒簇似莲萼,炎晹雨露相调和。灵根不枯亦不长,蒙葺香叶如轻罗。自唐包贡入天府,荐诸郊庙非其他。火前摘取三百叶,诸僧膜拜官委蛇。银瓶缣箱慎包裹,奔驰驿传经陵坡。愈远愈奇极珍重,日铸顾渚安足多。古今好事有传说,服之得仙无乃讹。玉杯灵液结香雾,唯此已足超同科。一物芳菲不可閟,自宜宠眷邀天家。葡萄天马随汉使,邛竹蒟酱逾牂牁。人生要自有绝特,泥涂碌碌知谓何。偶思屈子颂嘉桔,濡毫为作蒙茶歌。”

此诗以凝炼之句,不但把蒙顶山茶的来龙去脉及蒙顶山茶香露灵液的非凡气质写的酣畅淋漓,而且把蒙顶山茶的自然地理环境、吴理真种茶、唐时入贡等主要内容涵盖在内,还把自己的感受融入其中,是吟咏蒙顶山茶的一篇佳作。“灵根不枯亦不长,蒙葺香叶如轻罗”之句,可谓诗意绵长。“玉杯灵液结香雾,唯此已足超同科”的人生感受,品之耐人寻味,余音不绝。诗中还流露出作者对皇室无尽的享受、官场等级、人间不平以及自身的失意的情感,可谓言为心声。此处“甘露”是指甘露大师吴理真的法号。

(四)《秋登蒙山》:清秋好天气,蹭蹬入蒙山

赵懿写有一首《秋登蒙山》,全文为:“清秋好天气,蹭蹬入蒙山。寺在峰峦里,泉鸣云树间。远水落帆迥,平原飞鸟闲。登楼啜仙茗,一畅野人颜。”

这首诗描述了诗人于秋天登蒙顶山时的美景,还描写了登山之余,啜饮蒙顶茶才能使庶民小吏解闷消愁的情怀。

(五)《蒙顶茶说》:名山之茶美于蒙,蒙顶又美之

光绪十八年(1892年)赵懿作《蒙顶茶说》一文,详细记载了蒙顶贡茶的采摘、制作、入贡的过程,为今后研究蒙山茶留下了宝贵资料。首先是对贡茶出产位置的描述:“名山之茶美于蒙,蒙顶又美之,上清峰茶园七株又美之,世传甘露慧禅师手所植也,二千年不枯不长。其茶叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中,香云蒙覆其上,凝结不散,以其异,谓曰仙茶。每岁采贡三百三十五叶,天子郊天及祀太庙用之。园以外产者曰陪茶,相去十数武,菱角峰下曰菱角湾茶,其叶皆较厚大,而其本亦较高。”再说到鲜叶的采摘方法为:“岁以四月之吉祷采,命僧会司,领摘茶僧十二人入园,官亲督而摘之。尽摘其嫩芽。”接着说正贡茶制作工艺:笼归山半智炬寺,乃剪裁粗细,及虫蚀,每芽只连拣取一叶,先火而焙之。焙用新釜燃猛火,以纸裹叶熨釜中,候半焉,出而揉之,诸僧围坐一案,复一一开所揉,匀摊纸上,弸于釜口烘令干,又精拣其青润完洁者为正片贡茶。”副贡茶制作工艺:“茶经焙,稍粗则叶背焦黄,稍嫩则黯黑,此皆剔为余,茶不登贡品,再后焙剪弃者,入釜炒焉,置木架为茶床,竹荐为茶箔,起茶箔中,揉令成颗,复疏而焙之,曰颗子茶以充副贡,并献大使。不足,即漫山产者充之。”贡茶的包装:“每贡仙茶正片,贮两银瓶,瓶制方高四寸二分,宽四寸;陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制园如花瓶式。颗子茶大小十八锡瓶,皆盛以木箱黄缣,丹印封之。”贡茶的运输方式:“临发,县官卜吉,朝服叩阙,选吏解赴布政司投贡房,经过州县,谨护送之。其慎重如此。”

清代蒙顶山茶何以称为“仙茶”呢?《蒙顶茶说》的解释,与北宋《东斋记事》中“雾覆其上,若有神物护持之”的记载,有异曲同工之妙。蒙顶山茶在云中生,云在茶中行;出产此茶的时节,也常常有祥瑞的云影出现,以“云”派生出了“神”,而神庇护着茶,“仙”的寓意也就立在其中了。“仙茶”历经数朝而最终定名,更与其独特的生长环境、优质的品质相得益彰。如今故宫博物院馆藏的茶叶实物中,可见仙茶、陪茶、菱角湾茶的银包装尺寸、式样,与“蒙顶茶说”的描述完全吻合。

名山县志目录

四、赵怡的蒙顶山茶诗赏析

(一)《诗一首》:经玩吴兴笔,泉煎甘露筒

赵怡写有《诗一首》,全文为:“万木拥花宫,山门细径通。云来钟杵湿,僧定石楼空。松果垂罗汉,桫阴坐鹿翁。沫江泛远影,蒙顶下高风。经玩吴兴笔,泉煎甘露筒。禅关共斜日,净理觉无穷。”

1891年,赵怡受在名山担任知县的兄弟赵懿邀请撰修《名山县志》,任总纂。在名山期间,他和兄弟赵懿曾多次上蒙顶山,写下很多蒙顶山茶诗,读后可对蒙顶山茶有一个全面认识。诗人对永兴寺幽雅的环境以及云稠雾浓的景象感触很深,此诗包含诗人对“禅茶一味”的独到感受。泉煎甘露筒的意思是:用山泉水在筒这种器皿里煎煮甘露茶。此处“甘露”指的是蒙顶山“仙茶”蒙顶甘露,是茶名。

(二)《蒙山十诗》:五顶作莲花,花心甘露家

赵怡写有《蒙山十诗》,这十首诗对蒙顶山的花溪、圣灯庵、蒙泉院、智矩寺、天盖寺、甘露井、甘露石室及蒲团树、八宝树等胜景都作了详细描述,咏颂流传至今,成为范本。

1.《花溪》:碧溪流百折,村路与回沿。水碓藤阴湿,山扉花树然。樵归蒙顶雨,鸟带浅蛮烟。自有桃源意,清游尽日延。

2.《圣灯庵》:夜半百灵集,镫朝千佛光。珠林度明灭,金涧袅低昂。明生月东岭,疏钟静上方。时闻佛现鸟,数语报僧房。

3.《蒙泉院》:断壑云根冷,飞桥日月阴。瀑泉喧树脚,禅院住峰心。笃耨香熏座,频伽鸟哢林。仙茶煎手煮,品水坐烟深。

4.《智矩寺》:宝地金绳袅,灵师法像妍。竹摇敲磬月,松飏焙茶烟。双塔截云表,千峰落眼前。孙君剩残碣,剔藓为留连。

高阁穷游目,兹来兴欲狂。

5.《天盖寺》:觚棱挂云表,古寺著中峰。作满地汉唐树,三天朝暮钟。佛驯守茶虎,僧豢听经龙。欲访灵师迹,还从五顶逢。

6.《茶园》:苍翠五峰巅,灵根风露缠。贡香三百叶,仙植二千年。品重圜丘祀,枝披禁 妍。於菟双白额,长护碧云眠。

7.《甘露井》:高僧化石去,遗甃覆莓苔。迹往数千载,幽寻今独来。灵根七株灌,香雾五峰开。乳滴倾听久,还防动雨雷。

8.《甘露石室》:五顶作莲花,花心甘露家。化身留白石,幽窟閟丹霞。阶下巡茶虎,门前挂树蛇⑷。安心方就问,何事但跌跏。

9.《蒲团树》:老衲偶然去,蒲团悬树巅。山风吹不落,知经几千年。自识西来意,莫问龙牙禅。

10.《八宝树》:不结贝多子,不长娑罗阴。开花并著叶,根干已空心。

其中《甘露石室》描写蒙顶五峰像五瓣莲花,皇茶园就在花蕊里。甘露石屋是当年吴理真种茶休憩的地方。此处“甘露”指的是甘露大师吴理真,是人名。

(三)《与弟懿登蒙山》:五峰飞策云生袖,一碣扪题雨湿铭

赵怡写有《与弟懿登蒙山》诗,全文为“恒岳归来两屐青,邛黎西过酒初醒。五峰飞策云生袖,一碣扪题雨湿铭。欲探龙湫试汤品,便寻虎涧续茶经。明朝又泛巴船去,忆尔看山立县庭。”

该诗描述了诗人与兄弟赵懿登蒙山时的情景,涉及对云海、雨露、泉水等自然景物的描写。

(四)《蒙顶仙茶》:嵬峨大蒙顶,秀出五芙蓉

赵怡写有《蒙顶仙茶》,全文为:“嵬峨大蒙顶,秀出五芙蓉。沆瀣一气连,远与元圃通。地灵草木异,碧树纷珑璁。香茗擅奇淑,冠绝西南封。仙人何狡狯,数株种其中。吐纳万日月,元气含鸿濛。百灵为守护,役使虎与龙。昆儿不敢采,包贡天九重。神产夙所念,西来得灵踪。金箧三百叶,想傢郊坛供。” 这首诗详细描述了蒙顶“仙茶”独特的生长环境以及蒙顶贡茶的一些基本情况。

五、赵恒的蒙顶山茶诗赏析

赵恒因深受赵懿和赵怡两兄长的影响,对蒙顶山茶也是非常喜欢。他写有一首《试蒙茶》诗,对蒙顶山茶描写则更生动。全文为:“色淡香长品自仙,露芽新掇亲手煎,一壶沁入诗脾后,梦醒甘回两颊涎”。其中,“色淡香长品自仙”一句,非常经典,常为现代人所引用,诗人希望通过饮茶 把自己与山水、自然融为一体,在饮茶中求仙。这句诗描写了蒙顶山茶的颜色和香气以及仙气,可谓生动、形象、逼真。

重印名山县志说明

作者简介

陈开义,男,45岁,现任四川省雅安市茶办副主任。先后在《中华茶文化》、《茶博览》、《茶周刊》、《中国茶叶市场》、《亚太茶业》、《走遍中国》、《星星诗刊》、《四川日报》、《四川农村日报》、《四川人大权力报》、《四川政协报》、《调查与决策》、《四川三农》、《农村建设》、《四川茶叶》、《四川省情》、《四川文学》、《四川旅游》、《四川文艺》、《县域经济》、《茶缘》、《四川水利报》和今日头条、北京茶叶网、亚太茶业网、茗边、茶旅世界等50余家媒体发表各类文章400多篇(件)。参与主编名山抗震救灾专著《撼魂》,参与编辑《茶祖故里行》、《吴之英评传》、《丰碑》等著述,作品曾多次入选《蒙山雅韵》、《蒙山春来早》、《撼魂》、《茶祖故里行》、《品味》、《蒙顶山》、《二郎山》等专辑,著有个人文集《杯中岁月》。先后有10多篇作品在省市各级征文比赛中获奖,先后参与主编《蒙顶山茶文化读本》、《蒙顶山丛谭》》等茶文化书籍,主编名山区文艺刊物《蒙顶山》和《雅安日报.今日名山》蒙顶文苑文艺副刊和编辑《蒙顶山茶》。现为雅安市作协全委会委员、雅安市茶业协会和茶叶学会常务理事、吴理真茶文化研究院副院长。