今天女主角,她在茶行业孜孜不倦的工作了30多年,从最初学茶时不爱茶,最后成长为一家大型茶叶国企的管理层,她就是湖南省茶业集团股份有限公司副总经理尹钟。她曾说:女人如茶,少女时代是青翠欲滴的绿茶,型美色绿飘逸清新;少妇时代就如同甘甜耐泡的乌龙茶,仪态万千、风情万种;老妇时代就像那回味无穷的黑茶,醇正绵长,越老越值钱!接下来,我们就来品一品尹钟女士的如茶人生~

一度无法接受所学的茶学专业

早上9:00,在位于长沙湘茶高科技产业园的湖南省茶业集团股份有限公司内,公司副总经理尹钟已经开始了自己一天的工作。今天她要对新到的一批茶叶进行审评检验。

说起茶叶审评,尹钟说这是她再熟悉不过的一项工作了。1981年尹钟被湖南农业大学录取,成为了一名茶学的学生,茶叶审评也成了尹钟日常学习的一部分。可是面对十分冷门的茶学,尹钟一度无法接受这个专业。

【采访】尹钟:也不知道这个茶学做什么的,难道还需要大学四年来学这个专业吗?而且当时觉得学农也不是特别好,我给父亲写了一封信,我说没想到考了一个农大,我父亲他看了我的信以后,写了一封日记,他认为我还是不太懂事,以后可能慢慢会好一些。

父亲的日记

尹钟回忆说,在父亲去世后的一次遗物整理中,无意中看到了父亲的日记。父亲在日记中写道“一个人如果不热爱自己的专业,是不能学好专业课程的,也不会有什么创就的”,同时希望尹钟可以“很快扭转过来,发奋地学习热爱专业”。这让尹钟进行了一番深刻的反思,同时在接触茶学的过程中也渐渐找到了学习的方向。1988年,毕业三年后的尹钟进入到湘茶集团的功夫红茶部工作,茶叶的质检审评成了她日常的工作内容。

【采访】尹钟:我们每天至少要看几十个茶(批次),为了不要影响嗅觉什么的,我们都不用化妆品,也不用香皂什么的,所以我们现在都很少用手霜这些,也不用香水。

敢于创新

承担起湘茶集团有机茶业务

随着对品质管理的出色表现,尹钟也开始在公司内承担更多的责任。1999年,有机茶开始在国际市场上兴起,由于湖南省茶叶出口的需要,有机茶认证的重担落到了尹钟的肩上。

【采访】尹钟:国外的客户,外销的需要,就是希望我们给他提供有机认证产品,我们开始也不知道有机是什么,后来有机这一块我也是花了一些时间去学习,当时我们湖南农大,谭济才教授、邓欣教授他们两口子,就是做茶叶质保这一块的,我们很多也是请教他们,怎么样进行操作,所以我觉得一个人的学习,它也是一个终身的需要。

尹钟说,不断学习和接触新的事物一直是自己工作中尤为重要的一点。在湘茶集团的办公室里,尹钟这些年来看过的书籍期刊文件等资料堆积成了满满的一面书墙。

【采访】这些主要是一些参考资料(各种参考书),对,不懂的时候就向它们请教,那这边是,这主要是一些资料,一些汇报材料,还有我们认证的资料,一些文件,像《茶叶科学》还有《中国茶叶加工》、《茶讯》,还有《茶业通讯》。

虽获奖无数

仍专注基层

正因为有一颗永远学习上进的心,尹钟从1988年进入湘茶集团以来,从一名基层业务员慢慢做到了湖南省茶业集团有限公司的副总经理,并先后主持参与了40多项科研项目;制定修订国家标准12项;还先后获得国家科学技术进步二等奖、湖南省科技进步一等奖、2018年国务院政府特殊津贴人员等诸多荣誉。而在满满的殊荣背后,是30年如一日的坚守付出。

【采访】尹钟这是我们公司的一个资源圃、品种园,相当于是全国各地的品种,当年也是湖南省茶叶研究所帮助我们一起建的,有70多个品种,70多个品种都在这个园子里,每一行就是一个品种

在湘茶集团的茶树品种园里,尹钟饶有兴趣的讲起了茶园管理的经验,为了更加了解不同茶树品种的习性,尹钟表示这是自己常来的地方。

【采访】尹钟:我们也是对这个品种做一个初步的了解,包括它们的发芽时间,它们的产量,试制情况也做一些研究,包括就是看一下它有没有病虫害。

作为湖南省茶叶种植与加工工程技术研究中心的常务副主任,尹钟还管理了湖南省内的90多个茶叶基地,品种优化、技术指导这些都是她的管理范畴。

【采访】尹钟:从他们开发茶园、选址,到选择品种、开垦、栽培、加工,就包括他们进厂 采购设备,一直到开发产品,整个环节他们都要向我们咨询,我们都是免费给他们提供咨询和服务。

无标准不品牌

为大湘西打下标准基础

2016年起,尹钟又增加了一个大湘西茶产业发展促进会副会长兼秘书长的身份,深知无标准不品牌的她,在刘仲华会长的带领下,与肖力争、黄建安、包小村教授等专家,相继制订发布了“潇湘”茶10个团体标准。

【采访】尹钟:为了保证品质,做了10个团体标准,也是我们国家,团体标准做得最多的一个单位,我们规范了潇湘茶里面,一个是产品品质,还有它的加工规程 这些都规范了,而且我们加强监管检测。

在从事茶行业的30年时间里,尹钟的足迹遍布湖南甚至全国的各个茶产区。尹钟笑说,自己常年时间不是在茶行业工作会议上记录要点,就是在茶园基地上做技术指导,或者就是在出差工作的路上。

【采访】尹钟:我基本每年出差都比较多,我原来做业务也是基本上都是出差,现在搞基地管理,我一年估计至少有150天以上出差。

人生如黑茶般醇厚

就这样,尹钟30年如一日,不改初心地坚守在茶行业的第一线。她说自己的人生就像绿茶、乌龙茶和黑茶一样,从青涩到醇厚,不断地沉淀下来,才能体现人生的价值。

现在这个阶段就像黑茶醇厚 ,希望越老越值钱,尹钟说。

记者笔记

采访尹钟女士期间,在她身上我看到的就是如同黑茶一般内敛沉稳的气质,她身上散发的脚踏实地、积极向上的精神,在当今浮躁的社会更显得弥足珍贵,值得我品味、学习。

视频文字来源:茶频道《茶闻天下》

视频链接:http://v.qq.com/x/page/b0846o4gwqf.html

【转载自:茶的大视界,作者:茶闻天下黄雯 】

2021年3月28日,图书策划人赖编辑邀请武夷学院茶叶科学研究所所长李远华教授在“光阴知味活动群”为群友解答茶学热点问题。群内答疑交流分为上中下三篇发布。

李远华,武夷学院茶叶科学研究所所长、教授、博士。教育部高等学校教学指导委员会园艺(含茶学)分委员会委员、科技部科技专家库评审专家、国家自然科学基金委茶学项目评审专家。《茶叶学报》《福建茶叶》等期刊编委,《茶叶科学》、BMC Plant Biology 等期刊审稿专家。

主持完成国家自然科学基金面上项目、国家级大学生创新创业训练计划项目、中国博士后科学基金资助项目、福建省科技重点项目等。获“第二届中华茶文化优秀教师”称号、第二届中国茶叶学会科技奖三等奖、2015年度福建省政府科技进步三等奖、第七届福建省高等教育教学成果特等奖等。

11. 李教授,做岩茶的茶树,讲老树吗?要定期更新茶树吗?

现在这些做法跟以前有点不太一样,我在读大学时代以前教科书所讲,以及当时茶行业追求的以产量为主,而现在茶园的管理,做茶的技术,是以效益为主,因此来说更注重品质,更注重特色。为什么现在很多人比较推崇老茶树?因为老茶树越老,树肯定是越少,产量也越少,商业上物以稀为贵。

从专业的茶学学科的教科书来说,茶树到一定的年限,需要进行更新改造。这个是专业的看法,商业有商业的看法。现在推崇老茶树,我个人觉得是一种商业的运作。

12. 茶汤浑浊成因?

茶汤来说,正常的制茶技术做得好的,茶汤是不会浑浊的,是明亮清澈的。当在这种情况下出现茶汤浑浊——冲泡时茶汤是清澈明亮的,放置后会浑浊——这实际上是岩茶高品质的一个体现。这与初冲泡就很浑浊是不同的,初冲泡就很浑浊的茶叶,制茶技术需要进一步提高。

13. 如何辩证分析茶汤的涩味是工艺涩或是茶本涩?

茶汤的涩味影响是多方面的,一个是茶树本身,茶树的品种类型,比如酯型儿茶素与简单儿茶素含量的多少;再一个,如做茶的技术;还有可能是天气原因,受到天气因素影响,春季的时候有时会下雨,下雨采茶做茶。从岩茶的工艺来说,要减少苦涩味,晒青技术很重要,萎凋过程中有个晒青技术很重要,现在这个方面有些茶企忽略了,不太重视,对晒青技术应予以重视。

因此,晒青时间,正确的晒青技术,是减少苦涩味的很重要的因子。杀青,杀青温度的高低,还有茶叶的投叶量多少与杀青方法;摇青的技术,包括后面的干燥,这些技术环节掌握不到位,都会产生苦涩味。苦涩味是一个综合的原因。如果要准确来说,需要看看做茶的整个过程,然后再来判断,这样更科学些。

14. 如何区别正岩区内各山场不同的山场气息?

正岩的茶,喝久了,熟悉了,能体会出不同的山场确实有一些差异,这是微域气候所致。但你要经常喝,不同山场气息的识别有时不是那么有明显的跨越,它有时是微小的变化、区别。比如说像马头岩肉桂,其地域环境是太阳晒得到的,一冲泡它就比较冲,比如说牛栏坑肉桂,其地域环境较为阴湿。为什么叫牛栏坑呢?以前放牛,牛在那里跑不掉的。牛栏坑肉桂,刚开始泡就没那么冲,滋味更幽雅一些,后劲比较足,越喝香气滋味越好。品饮岩茶经常讲一个很重要的观点:“三泡四泡是精华”。岩茶和红茶、绿茶,不太一样,你不能喝一泡就说不行不行,一般来说第一泡还不好直接表态,喝到三四泡,然后你才能说这款岩茶是好是坏。

正岩茶,跟外山茶的区别,一般没有经常喝的,也确实不容易识别的出来。正岩茶确实有内容,经常喝就知道它确实有穿透力和岩骨。岩茶应该来说首重滋味。

15. 请教李教授,哪款岩茶叶底似蛤蟆皮状?

岩茶叶底似蛤蟆皮状,主要是源于干燥的温度。岩茶是成熟的开面采,叶子更粗老,其出现蛤蟆皮的性状与焙茶干燥的温度有关系。但温度不能过高,过高炭化了不行,炭化的叶底摸起来很硬,不柔软。

叶底蛤蟆皮状,这应该是岩茶的一个特征,如有蛤蟆皮状,表明干燥的技术就过关了。

16. 李教授,现在大多用电焙,请问电焙最终会取代炭焙吗,它们各有什么优缺点?

从目前看,电焙不会对环境产生污染,是清洁的能源,而炭焙,多多少少还是会影响环境的。

我的观点是这样,不管你是炭焙还是电焙,还有些其他的干燥方法,我觉得最终的目的是把茶做好。把茶做好是一个根本的问题,干燥,无论是炭焙还是电焙,它们只是手段。好的岩茶有几个根本的判断标准,一个是滋味,喝下去必须有回甘生津,回甘生津越来越好,越明显,那么这个茶的品质就越好;还有香气,香气有很多种,花香、果香,无论哪一种类型的香气,不能有异杂味。

17. 武夷山岩茶到底哪个品种有很突出的地方与品系风味?

目前武夷山最主要的武夷岩茶品种还是大红袍、水仙、肉桂,这几年宣传比较偏重肉桂,肉桂的香气更直观更明显一些。

武夷山还有很多地方名丛。为什么称“名丛”而不能叫“品种”?因为它们只在武夷山这个地方种,没有在其他地方去种植和区试,因此不宜叫品种。武夷山本地的,比如说水金龟、铁罗汉、半天妖、白鸡冠,地方的四大名丛,比如说白鸡冠这个品种的颜色、香气、滋味,这是很容易识别的一个名丛。

18. 请教李教授,岩茶的出口量每年大概多少,平均单价怎么样,是不是也很低?

岩茶的出口量我没有去统计,我知道主要的出口企业有福建的凯捷集团,还有福建仙游的金溪茶业,金溪茶业出口,不单是做岩茶,也做其他茶类。中粮集团下属的中茶公司的厦门茶叶公司也是很重要的经营岩茶的公司。

这些企业收购的价格,据我了解,不是很高,但销售到各国际市场的量大。出口的茶叶对重金属、农药等限制很严格。

来源: 光阴知味

如涉及版权问题请联系删除

姚国坤,1962年毕业于浙江农业大学茶学系。原为中国农业科学院茶叶研究所科技开发处处长、研究员、硕士研究生导师,茶树栽培学科带头人。曾任中国国际茶文化研究会常务副秘书长兼学术部主任、浙江省茶叶学会副会长、浙江省茶文化研究会副会长、浙江省茶艺师考评委员会主任等职。现为中国国际茶文化研究会学术委员会副主任、中国茶叶博物馆专家委员会委员、世界茶文化学术研究会(日本注册)副会长、国际名茶协会(美国注册)专家委员会委员。姚国坤作为资深的茶学学者,曾经以援外专家的身份,帮助多个亚非国家构建茶叶生产体系,并多次到美国、日本、韩国、马来西亚等国家以及中国香港、澳门等地区讲学交流。

60岁后,姚老师全身心投入中国茶文化研究与推广,筹建了全国第一所茶文化学院,先后组织和参加过20多次大型国际茶文化学术研讨会或论坛会,公开发表学术论文260篇,出版著作100余部,其中有5部已翻译成英文、日文、阿拉伯文以及中文繁体字文在世界多个国家和地区发行。

年前,为支持茶科学研究和茶文化发展,更好地培养和造就新一代茶学界和茶行业人才,姚国坤先生向母校浙江大学捐赠茶学相关书籍2000余册,今天,让我们走进姚国坤先生,细细品读姚老师与茶终生结伴、一世为茶的风雨茶人生。

老师捐赠书籍(部分)

一顶红色八角帽,一个标志的笑容,姚国坤教授就这样出现在我们的面前。听姚老师讲话,北方人可能需要翻译,他的口音七成是绍兴腔、杭州腔还调和一点非洲马里味,三成是普通话,但他嗓音洪亮,幽默风趣,特别是做学术演讲时,中气十足,抑扬顿挫,威风凛凛。这一口不标准的普通话不仅成为姚老师的一个标志,更被他丰富的人生经历与学识酝酿成了一种魅力。

姚老师今年87岁了,这位事茶60多年的茶界泰斗,回忆起自己的人生经历,也不禁感慨道:“从20岁考进浙江农业大学茶学系(现浙江大学茶学系)开始,自己的一生便再也没有离开过茶。”

“我一生的转折点就是去浙大学了茶”

回想起当初报考浙江农业大学茶学系时,姚老师说那时候的想法很单纯:“我认为我是农民的子弟嘛,填个跟‘农’有关的学校也挺好,第一志愿就填了个浙江农业大学茶学系,觉得这个专业有点新奇,学茶也要上大学。”姚老师说,自己出生于一个贫苦的盐民家庭,读大学前连茶叶都不认识、也没喝过,更别提茶研究和茶文化了。

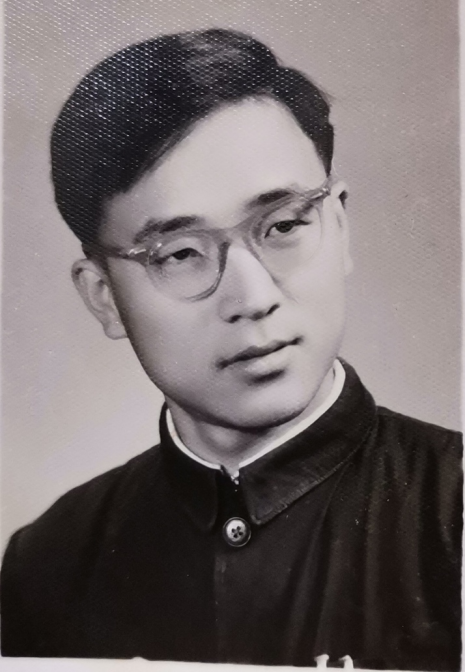

青年时期的姚国坤

姚老师说,自己一生的转折点就是去浙大学了茶,当初也没想这样一个“误打误撞”的决定,便与茶结下了不解之缘。

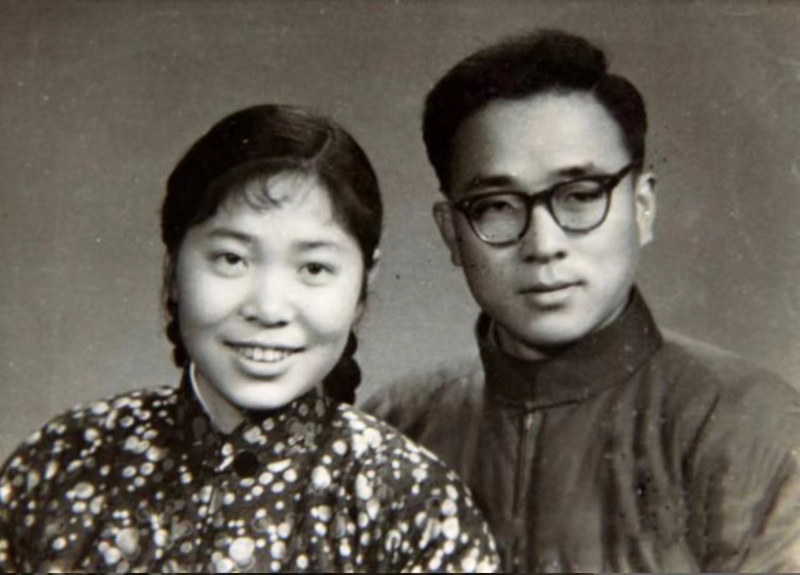

姚老师读大学的时候,还没有班主任的概念,班里是由班主席、班长和团支部书记三个人来共同管理,同学们叫做“班三角”,因为姚老师当时的入学成绩是全班第一,就当选了班主席。姚老师夫人就是姚老师的大学同班同学,二人因茶结缘,从大学开始到现在风雨同舟已有五十多年,“当年同班同学恋爱、结婚走到现在的就只剩下我们这一对啦!”

青年时期的姚国坤

姚老师说,自己一生的转折点就是去浙大学了茶,当初也没想这样一个“误打误撞”的决定,便与茶结下了不解之缘。

姚老师读大学的时候,还没有班主任的概念,班里是由班主席、班长和团支部书记三个人来共同管理,同学们叫做“班三角”,因为姚老师当时的入学成绩是全班第一,就当选了班主席。姚老师夫人就是姚老师的大学同班同学,二人因茶结缘,从大学开始到现在风雨同舟已有五十多年,“当年同班同学恋爱、结婚走到现在的就只剩下我们这一对啦!”

与恩师庄晚芳教授在一起

事茶60载

尽显茶人本色与担当

在留校一年后,浙江农业大学茶学系与中国农业科学院茶叶研究所“系所合并”,姚老师被并到了茶科所,从此开启了长达30多年的茶树栽培、茶叶科研的工作。其间,取得科技成果6项、获得国家和省部级科技进步奖4项。

他曾被国家派往马里、巴基斯坦等国帮助其发展茶叶生产,是新中国早期援外重要的茶叶专家和顾问之一,有着丰富的理论知识和实践经验。

其中,令姚老师印象最深刻的还是在非洲马里共和国帮助当地种茶的事情。1972年,35岁的姚老师作为茶叶专家被派到马里进行技术援助,协助当地实现开辟茶园100公顷,每年产出100吨茶叶的目标。当时马里种茶面临两大难题:一是茶园就在撒哈拉大沙漠边缘,沙土地无法给茶树提供充足的营养;二是茶树全都是超过两米高的“巨树”,茶叶采摘困难、增产压力大。面对这两大难题,姚老师马上在当地四处考察,最终提出两个解决方案:一要重新塑造树型,改善采茶条件;二要改良当地贫瘠土壤,提升肥力水平。

姚老师(中立者)在非洲马里

“一开始,当地人,甚至随行的专家组长都不看好我的做法,但40多天过去,随着茶树逐渐焕发新的生机,所有人的疑虑也都烟消云散了。”姚老师说,姚老师在马里工作了两年七个月,最终以103吨的产量帮助马里超额完成了“双百指标”。由于出色地完成目标任务,姚老师被聘为马里农村发展部顾问,一直在马里工作了两年半才回国,当年他一回国《人民日报》的记者就来采访他,将他的事迹《在马里工作的日子里》发表在头版。

退休前的30多年工作,姚老师把我国每一个省、几乎所有的茶叶产销区都跑了个遍。因为姚老师对我国农业技术事业做出的特殊贡献,1993年,姚老师受国务院表彰,享受国务院特殊津贴,并颁证书;2013年,家乡余姚市人大常委会授予“爱乡楷模”称号;2016年,中国国际茶文化研究会在“第十四届国际茶文化研讨会”上授予“特别贡献奖”(茶学术界获该奖项的还有中国工程院士陈宗懋和茶界泰斗张天福);2017年,国际茶业大会组委会授予“国际茶文化杰出贡献茶人”奖;2019年,中共浙江省委老干部局授予“银尚达人”称号;2020年,中华茶人联谊会、中国国际茶文化研究会和海峡两岸茶业交流协会授予“杰出中华茶人终身成就”奖。

老骥伏枥,笔耕不辍

姚老师常说自己一生从事的工作是茶叶事业,没有离开过茶,大学4年学的是茶,参加工作至今已有61个年头了,主要分为两个阶段:前36年,主要是搞茶的科学研究;后20多年,主要进行的是弘扬文化。

大概在上世纪80年代中,姚老师在上海科技出版社出版了《饮茶的科学》,结果发行情况出人意料地好,一出版就成了畅销书,连印5次,并从大陆火到了香港和台湾,这使姚老师信心大增,于是在搞茶叶自然科学研究的同时,姚老师也开始经常写一些与茶的历史与文化相关的学术文章,并出版全国第一部《中国茶文化》专著,连印9次。

1995年,姚老师在中国国际茶文化研究会工作后,共同宣扬茶文化,从此也正式从茶叶自然科学转向了茶的社会科学研究。1997年从中国农业科学院茶叶研究所退休后,2003年姚老师到树人大学帮他们建立了全国第一个应用茶文化专业,并任系主任;2005年,浙江农林大学成立了茶文化学院,姚老师任全国第一所茶文化学院副院长。此外,他还主编了一套茶文化教材,一共七本,其中一本由姚老师自己撰写的,六本由姚老师和树人大学朱红缨院长共同主编的,这也是当时全国第一套茶文化专业教材。这些年,姚老师曾去往美国、日本、新加坡、韩国等国家和地区讲课几十次,基本每年都会赴各地以及几个国家参与茶文化的交流活动。

姚国坤分别在美国、日本、马来西亚、韩国等国家

进行茶文化考察与讲课

有人曾问姚老师“如果要用一杯茶比喻自己,您认为自己是一杯怎么样的茶?”姚老师回答说,自己是一杯乌龙茶,耐冲泡、香味足、有后劲。姚老师这不平淡的一生,就像一杯乌龙茶,茶香天然馥郁,滋味醇厚甘鲜,“七泡有余香”或许这正是喜欢乌龙茶的茶人心中共同的特征与追求的至高境界。

茶里乾坤大,杯盏寄人生

衷心祝愿姚国坤老师

身体安康,幸福常存!

来源:茶贵人

如涉及版权问题请联系删除