大理,云南茶文化的重地。这里曾经是南方丝绸之路与滇藏茶马古道的十字路口,不仅是茶的集散地,更是茶文化交流碰撞之地。

1902年,下关沱茶在此诞生,120年来,它丰富着普洱茶的滋味和意蕴,成为云南普洱茶重要的品类之一,它的生命沿着漫长的道路向前延伸,生机勃勃,让无数人爱不释手,成为茶席上离不开的陪伴。

这周,让我们顺着时光的线索,读一读下关沱茶的前世今生,感受它120年积累的神奇力量。

那天端坐在苍山半山腰,俯视苍洱山水间秀美而富饶的大理坝子时,思绪如腾云翻滚。遥想当年南诏大理国的文治武功,风花雪月间妙香佛国的渺渺梵音,浩荡大马帮的来来往往……视线一时飘忽起来。当隐约间南方丝绸之路与滇藏茶马古道在洱海的上空呈十字交叉时,“古时的大理是云南的茶文化中心”的想法呼啸而出。

南诏大理国的政治经济基础

说云南茶文化或者普洱茶文化,许多人往往会忽视大理。至多,也就是梳理一下感通茶、下关沱茶、白族三道茶等在云南茶文化中的地位,从来没有将大理当作古时云南茶文化的中心来看。原因似乎很简单,大理地处云南茶主产区的边缘,也早已不是云南的政治、经济、文化中心。但如果我们仔细梳理云南茶文化的历史发展脉络,就会发现正是在大理,云南古代茶文化完成了第一次整合,初步形成了现如今独具特色的云南茶文化之雏形。因为大理,是最早具备形成云南茶文化初步整合的政治、经济、文化基础的地方。

大理下关摄于约1920年(杨士斌收藏)

关于云南茶的最早记载,出自樊绰于唐咸通三年(862年)撰写的《蛮书》卷七:“茶出银生城界诸山,散收,无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”这条被引用得有些泛滥的史料,所包含的信息量其实是十分丰富的,但许多人都将注意力集中在了产茶上,却往往忽略了其政治背景和饮茶习俗。

在南诏开疆拓土建立南诏国之前,云南的许多地方基本处于部落时代。各部落间,特别是如今普洱茶主产区的滇南各部落,虽然已存在不同形态的饮茶习俗,但各部落之间互不统属,争斗频繁,所以茶的种植和饮茶习俗的推广都存在非常大的局限性。这种局面,一直到南诏国建立后才得到极大改善,“茶出银生城界诸山”就是明证。

按樊绰对银生城地理位置的描述,可以推断“银生城界诸山”,也即南诏国统辖下的“银生节度”大致范围是今普洱、西双版纳一带,这些地区离南诏国都所在的大理有不小的距离。在当时的通达条件下,要将茶叶成规模地运到大理一带,没有一个强大而统一的政权进行管理和协调是难以想象的。

南诏国的建立,则为云南茶文化初步整合奠定了坚实的基础。参照史料可以发现,南诏时期至少在洱海周边,已形成普遍的饮茶习俗。《蛮书》成书时,由蒙舍诏(南诏)统一洱海周边其他五诏后建立起来的南诏国,其疆域远超今天的云南省境。其政权的主体,尤其是贵族上层,也早已经从南诏的发祥地巍山搬到大理坝子。因此,樊绰所谓的“蒙舍蛮”饮茶法,至少已经是大理坝子及其周边地区较为普遍的饮茶法。

当时的洱海周边地区,是唐南诏国和宋大理国的都城所在地,自然是云南的政治、经济中心,这里流行的风尚必然会对整个云南的生活习俗产生巨大影响。故而可以推断,随着南诏的强盛,在滇池地区筑拓东城(古昆明城)后,所谓“蒙舍蛮”的饮茶习俗,自然也会传播到以滇池为中心的滇中地区,并进一步向周边辐射开去。

亚洲文化交融的十字路口

当然,云南古代茶文化在大理的初步整合与形成,除了南诏大理国时期政权稳定、经济繁荣外,还与大理所处的特殊自然地理位置,以及这种地理位置带来的文化交融有着紧密关系。

如果我们对照历史脉络和地图就会发现,无论是南方丝绸之路还是滇藏茶马古道,有一个重要的节点是无法避开的,这就是大理。如此特殊的地理节点,让大理早在唐宋年间甚至更为久远的年代,就成为商旅、马帮南来北往的重要物资集散地,更是一个来自各个地方的颇具差异性的多元文化汇聚地。当两条古道在大理相遇,呈十字型交错后,各种文化在大理交汇融合,碰撞并迸发出别样火花,因此大理也有“亚洲文化的十字路口”之称。

南方丝绸之路是比丝绸之路更早出现的陆上大通道,一头串联起四川乃至更为广阔的中原大地,一头串联起印度以至范围更为宽广的南亚、西亚一带。华夏文明与印度文明、波斯文明通过大理,在这条细细的纽带上双向传播,现今我们在大理的许多地方,都可以找到这种这些文明在南方丝绸之路上传播,以至落地生根,与当地文化交汇融合留下的烙印。

至迟出现在唐初的滇藏茶马古道,从出现之日起就是连接起滇南边地与藏区的大通道。当产于“银生城界诸山”的茶叶被运到大理后,商队马帮经丽江、中甸、阿墩子(德钦)可抵达西藏,又带着西藏的马匹、土特产品、药材等回到大理。因此,滇藏茶马古道自古以来,就是连接起云南边地与藏区的大通道。

在这种区位优势下,发端于四川的中国古代茶文化,可以通过起点为成都的南方丝绸之路传到大理;产于“银生城”广大地域的茶,可以通过滇藏茶马古道经景东、巍山运到大理;两条古道沿线各民族的饮茶习俗,自然而然地也可以传到大理。特别是连贯产区与销区的滇藏茶马古道,连接起了包括布朗族、拉祜族、彝族、白族、回族、藏族、汉族等众多少数民族,沿线可以看到迄今还存在于生活中的布朗族酸茶、彝族烤茶、白族三道茶、纳西族盐巴茶和“龙虎斗”、藏族酥油茶等各种原始而丰富的饮茶习俗,所以这不仅是一条茶叶运输的大通道,还是原生态茶文化展示的大走廊,既有内地影响又有独特民族地域特色的多元饮茶习俗。

所以,当南诏国政权建立起来后,凭借强大的政治、经济、文化基础,以及地理位置上的特殊优势,云南古代茶文化在大理首次得到了整合与萌发。

沱茶重塑大理的茶文化地位

大理国灭亡后,从元朝开始,云南的政治、经济、文化中心逐渐开始向昆明转移,但正是由于南方丝绸之路和滇藏茶马古道的存在,再加上大理扼守滇西、滇西北的特殊地理位置,大理依旧是云南重要的文化中心之一。在整个云南,能被称为“文献名邦”的地方只有两个,一个是建水,另一个就是大理。也因此,大理对云南茶文化的形成与发展,一直起着不容忽视的作用。

尽管大理不是云南茶的主产区,但并不意味着大理不产茶,而且种茶的历史并不短。早在南诏大理国时期,也就是1000多年前,感通寺周围就已经开始种茶,感通茶后来还成为了云南的历史名茶之一。而被更多人忽略的,是大理茶。

这里说的大理茶,是一个与大叶茶等同的茶种,1925年由英国梅尔基奥尔根据采自苍山的野生茶树标本定名。大理茶(Camellia taliensis)属山茶属茶组,主要分布在云南西部、南部及缅甸北部地区,在大理、漾濞、昌宁、瑞丽、凤庆、景东等县市具有广泛种植,叶片可用来制作普洱茶及红茶。事实上,大理茶在云南有着悠久的利用和栽培历史,最早甚至可以追溯到唐代的文字记载。在滇西和滇南茶区,历史上也曾有过大面积的大理茶园。但近一两百年来,大理茶逐渐被大叶茶替代。

这些都从很大程度上说明,历史上的大理不仅是云南的茶文化中心,还是茶种的起源地之一,也是云南较早栽培和利用茶叶的地方。清代中后期至民国年间,大理下关更是一跃成为西南最大的茶叶交易集散地,以及茶叶的生产加工地。从云南茶叶主产区普洱、西双版纳、临沧、保山等地的茶叶,被源源不断地运往下关进行加工,然后通过南方丝绸之路被运往川渝一带,或者是通过滇藏茶马古道被运往藏区。

雍正到道光年间(1723~1850年),随着滇川、滇藏贸易加强,下关陆续开设多家堆店(早期的物流公司)和商号。光绪元年(1875年)喜洲的“永兴祥”创建,到1902经增资扩股后改名为“永昌祥”,总号迁至下关并创制沱茶,下关沱茶由此诞生,最终形成了如今普洱茶在形态上砖、饼、沱三足鼎立的态势。光绪三十四年(1908年),永昌祥商号在下关开设了第一家以茶叶精制加工为主的茶叶精制厂。下关沱茶的创制,不仅进一步奠定了大理成为重要茶叶集散地的地位,而且也重塑了大理在云南茶文化中所占的地位。一时间在下关这块狭窄的地方,涌现出来诸如永昌祥、洪兴祥、复义和等数十家商号和茶叶精制厂。1941年3月,下关茶厂的前身康藏茶厂正式在下关成立……

从中可以看出,无可替代的特殊地理位置,使得大理自唐宋以来一直是整合云南茶文化的重要基地。云南普洱茶文化的最初形成与后来的整合发展,无论在器物形态上还是在精神文化形态上,大理都是一个非常关键的地方。因此,大理在云南茶文化中所起到的重要作用,值得我们进一步深入探讨。

本文节选自《大理,云南茶文化的中心》

作者丨段兆顺

原文刊载《普洱》杂志2018年5月刊

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

普洱茶火了,许多不懂历史与时代背景的人,就以为普洱茶的祖上有多荣光,在做一个天大的产业。其实历史不可细读,普洱茶虽然贵为贡茶,但长期产业化水平极低,其政治地位与产业经济地位极不相称。这是由于普洱茶原产地——滇西南地处边疆,清朝长期以维稳为主,云南参与国内、国际贸易双循环程度低,没有大市场的支撑,带不来包括普洱茶在内的云南茶产业大发展。

云南茶真正纳入国内国际贸易双循环是杜文秀起义被镇压以后,普洱茶由贡茶进入了号级茶唱主角的时代。这标志着云南茶产业的真正崛起。我们也要看到,云南茶虽然纳入了东南亚——大西南——华南贸易大循环,但喝普洱茶的人口有限,导致清末民国普洱茶的产销量不大。上世纪八九十年代的出口热,普洱茶虽然销往香港、日本、法国、德国、比利时、台湾、韩国与马来西亚等众多海外国家与地区,但消费普洱茶的人并不多,导致普洱茶的年生产量才几千吨。

因此,我们要知道普洱作为历史名茶,其带来的辉煌长期仅是政治与文化意义的,比如作为边销茶稳定藏区民族团结,作为满清皇家贡茶,作为民国政府抗战的战略物资,作为建国后出口创汇的特种茶,但改变不了普洱茶在2003年之前市场容量与产销量低的事实。普洱茶真正大产业化发展还是2003年以后的事,国内大市场的激活推动着普洱茶产业的狂飙突进,在某种程度上实践了“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的发展思路。

从产销量来讲,80年代是属于滇红的,90年代是属于滇绿的,普洱茶在产销量方面只是配角。为什么云南人在2000年不认识普洱茶,是因为云南人喝滇青的传统,在80年代被大渡岗绿茶、90年代被临沧蒸酶茶所改变,老一辈喝滇青三春茶的记忆,已经被70后、80后只喝绿茶所改变。这就是“云南人不喝普洱茶”说法之由来!

在云南绿茶的黄金时代(1993——2002),我们不会正眼看一下勐海茶与勐海茶厂,当年勐海茶拉到思茅五一停车场交易是低端茶的代名词。这世界变化快!

2003年之前,普洱茶的产量少得可怜,从来没突破一万吨。八十年代,一年能出口两三千吨就觉得自己很牛了,而且这是1985年才实现的。99年销量因台湾与德国市场引爆而剧增,许多人98年99年2000年淘到普洱茶第一桶金,然后成为什么普洱茶教父……

一个几千吨的小市场小产业,被过度包装成大经典大神话,浪费了多少祖国宝贵的纸张。

然后说民国、清朝有多牛,这么火,为什么茶叶种植面积、产量、运销量这么低!为什么低?因为种多了卖不掉!说老字号有多牛,我跑到易武见那些老字号的老宅,很小家子气,证明当年不会做太大生意。商人、文人为名利喜欢拔高历史,但我们要尊重历史……

本文将首次从国内国际贸易大循环的角度讲云南茶的历史……

解释一下,为什么普洱茶贵为贡茶,在有清一代种植面积、产量与运销量又那么小?这种产业化规模小,是与福建茶区、两湖茶区、安徽茶区与江浙茶区相比较的,云南边地茶与内地主产区的产业化程度不可同日而语。许多人不理解为什么历史上宁洱不产茶(困鹿山原属景谷,不能证明宁洱产茶),其实道理很简单,茶叶种多了卖给谁?没有大市场支撑,宁洱人种茶动力不足。以普洱茶为代表的云南茶产业,在清道光年间以前形成商品化的产茶区很少,以思茅厅古六山最为出名。道光以后,尤其是杜文秀起义被镇压以后,商品化茶叶种植基地才开始遍及澜沧江中下游两岸,与之对应的是民间私商茶叶经济的兴起,普洱茶由贡茶时代进入了号级茶时代,才真正使云南茶在清未民国进入了规模产业化时期。翻历史资料,云南许多产茶县,大面积种茶都在光绪年间到民国,赫赫有名的老字号,大都成立于1870年之后。

云南茶产业不发达,首先是远离销区,云南多山,产业效率极其低下的马帮运输极大阻碍了云南茶的产业化进程。内地的福建茶、两湖茶、皖茶、江浙茶,不但处于内销腹地,而且纳入了国际贸易大循环,而且可以利用江河湖海搞低成本的内河与海洋运输,在运输效率与大市场接轨方面,是云南茶不可想象的。

茶马古道,其实是云南古代近代的商路,茶叶运输量其实很小。比如,滇缅贸易量最大的商品——棉花,许多搞茶文化的都不知道……

云南的茶文化就是,当代普洱茶荣光,祖上就一定无限荣光。云南的茶走山路,靠马帮,运输成本高,影响了大规模商品化。看看两湖江浙安徽福建茶区,全部是江河湖海运河运输,水运比马帮运输成本低多了,茶叶商品化远超云南,而且福建、两湖、安徽、江浙茶区纳入了国际贸易,而云南……

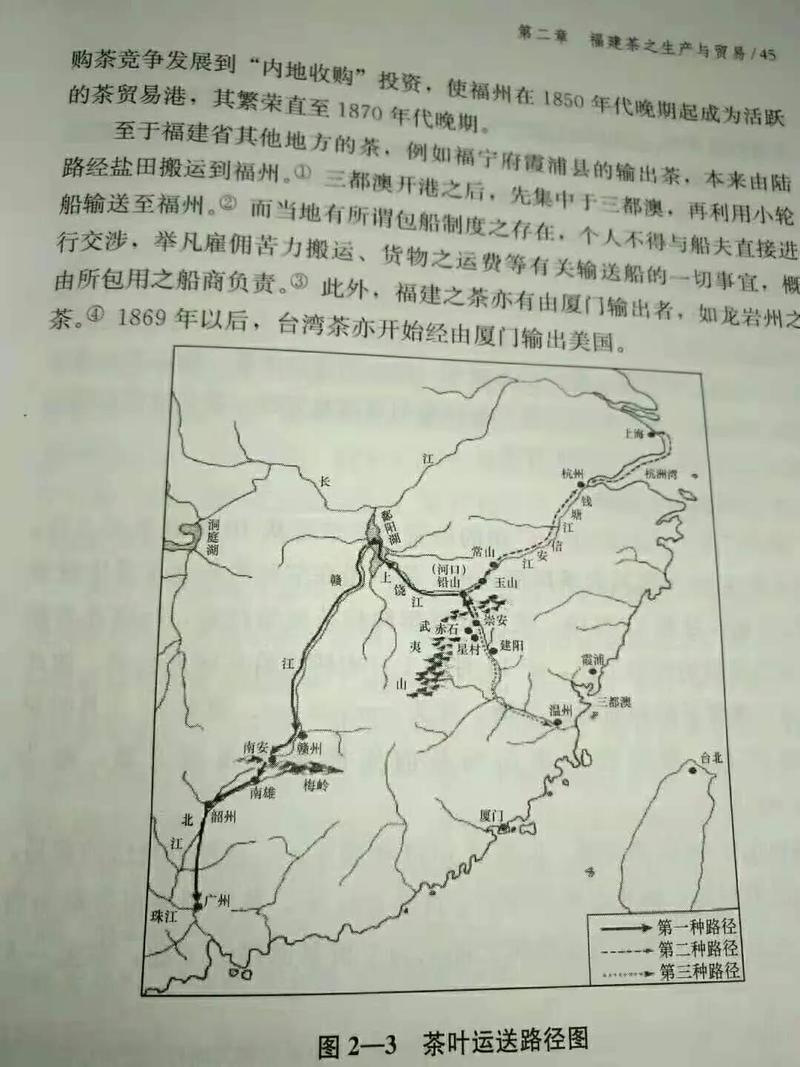

看下古代近代中国茶叶主产区发达的通航水系。以武夷茶为例,到广州,到福州,到上海,除走一小段陆路外,全是水路……

在中国东部,海河、黄河、淮河、长江、珠江,全部被支流与运河连通,成为一条河。所以,中国有古代世界最发达的农业与繁荣的工商业。一条被黄河夺道消灭的古济水,从北到南,将黄河与淮河连在一起,加上吴国开邗沟,连通江淮,这说明早在春秋战国,江淮黄河已沟通成一水。

四川雅安茶虽然也是人背马驮,但其离藏区比滇西南、滇西产茶区近得多,故以雅安茶为代表的川茶输藏量远超云南茶,以至于今天雅安茶被称为“藏茶”。

云南周边长期没有茶叶销售的腹地,要超远距离拉到藏区卖,这是清朝严控边疆产业与贸易政策造成的。

宋元以降,明清两朝不以贸易立国,相反对海疆与边疆的对外贸易极为警惕,比如东部沿海走私集团带来了倭寇,出身海盗的郑成功父子长期盘踞台湾,所以朝廷要海禁,生意只能到广州十三行去做。清朝的中缅关系决定了朝廷对滇西南的开发极为保守,以稳定为主,不出乱子就好,发不发展关系不大。

明代,前有“三征麓川”,后有缅甸东吁王朝的崛起。乾隆年间,爆发了中缅战争,虽最终和平解决,但中国吃了大亏。云南的西部与西南部边疆战乱不断,经常出现危及国运的大事件。中缅边境有明遗民问题——桂家、敏家集团,朝廷担心,内地汉人跑到边境土司地开矿垦殖,会形成数万人聚集的大银厂,这些武装银厂再跟缅甸、边境土司与明遗民勾结起来造反或武装割据,成为大清国的边患,故只主张在边地实行有限度的拓植。桂家首领宫里雁在缅甸木邦开发波龙银厂,石屏人吴尚贤在葫芦王地开发茂隆银厂,成为聚众上万,与缅甸及边境土司的关系盘根错节,有雄厚财力支撑的政商军事集团,为朝廷所忌,最终想方设法除去,以消弭边境心腹之患。

古六山允许发展茶叶经济,是因为江内改土归流,江外宜土不宜流,古六山属江内(澜沧江以北),在雍正朝改土归流,朝廷有统治基础,可以大力发展茶产业,而不担心汉人来多了,与境外势力勾结生乱。不过总量还是要控制的,可以发展,但不能太过于发展,以至于尾大不掉。中缅关系紧张,加上边境土司与明遗民问题复杂,清朝将滇西南视为严格控制开发的地区,云南与东南亚没有形成繁荣贸易的条件,云南茶除了本省消化以外,只能远距离卖藏区。交通不便,没有深入参与国内市场大循环,更没怎么参与国际贸易大循环,导致云南茶发展缺乏大市场驱动,长期产业化水平低。

接下来,讲讲清朝中叶的人口大爆发、杜文秀起义与中缅棉花贸易圈对云南茶规模产业化的决定性影响。

我们知道,康雍乾盛世也是中国人口爆炸性增长的一百多年,到了乾隆晚年中国内地已经人满为患,越生越穷,过剩的人口就向人口少的边地移民,甚至移民东南亚与美州。清廷在人口压力下,也只好松驰边地严控移民的政策,对大规模的自发移民睁只眼睛闭只眼睛,只要不太过份,保持容忍态度。于是,从18世纪晚期起,出现了走西口、闯关东、下南洋,而云南内地也“穷走夷方急走厂”,出现了石屏人大规模向滇西南移民拓殖——走西头。古六山的茶叶经济,就是石屏人拓植的一个重镇,通过小本经营完成原始积累后,纷纷开茶庄办商号搞多种经营,从而将普洱茶从贡茶时代推向号级茶时代。

乾隆晚年兴起的边地大移民过程中,汉民不敢过多深入持敌意的边境土司地,但杜文秀起义造成的战乱将边地土司政权摧毁,汉民随汉军与流官政府深入边地——夷方,在汉文化的推动下,澜沧江中下游两岸纷纷种茶,云南茶产业在光绪年间进入了产业化大开发时期。杜文秀起义军多回民,回民善贾,起义失败后杜部回民大量逃往边境与缅甸、老挝、泰国,这些会做生意的人牵扯了一张东南亚与云南乃至大西南的庞大贸易网,其中茶叶是重要商品。这样一来,云南茶除藏销与瑞贡京城外拥有了东南亚——云贵川藏统一大市场,这对云南茶在1870年以后的崛起功不可没。

1885年,英国攻占上缅甸,吞并了整个缅甸,缅甸以殖民地经济的形式纳入了全球产业分工与贸易。缅甸掸邦高原产棉花,但缺生丝,云南产茶,四川产丝,但缺棉花,于是以中缅棉花贸易为主的“缅甸——中国西南贸易网”形成,云南的大商号,比如永昌祥、茂恒等,到缅甸进棉花卖给四川,将四川生丝卖给缅甸,再顺手将云南茶卖到云南内地、四川、贵州、西藏、广东、香港与东南亚。这样一来,云南茶就纳入了国际国内贸易双循环。

滇西南第一次淘金热,是盐银,带动了澜沧江下游古六山的兴起。这是石屏帮的贡献。第二次是中缅棉花贸易的淘金热,云南的腾越帮、鹤庆帮、喜州帮、玉溪通海帮,乃至四川商帮参与,以棉花纺织业构建了西南三省之商业贸易版图。

这些商帮除了经营棉花、棉布、丝绸之外,也做茶叶、玉石、毛皮、大烟、日用品、土特产、五金生产生活工具等赚钱生意。为什么西南三省喝不发酵的沱茶、方砖、散茶,就是这些商帮的功劳。从缅甸进口棉花,川销滇茶,缅销川丝,是当时一些大商帮的经营重点。

下关沱茶的创始人为大理喜洲“四大商帮”之首的严子珍(镇圭),他于1902年与江西商人彭永昌、北城商人杨鸿春合资创立了“永昌祥”商号。在国内主要做滇藏、滇川贸易,在国外主要做滇缅、滇印贸易。其经营方针是:滇茶销川藏、川丝销缅、缅棉销滇、滇藏药销川。主要靠长途贩运,调剂余缺获利。

在云南这种山高地险的地理环境下,常规的交通运输方式无法满足克服复杂地形所需条件,而马和骡子却能够承担这紧迫艰难的历史使命,加之历史底蕴的积累饱和,马帮孕育而生。

马帮自古以来便成为云南不可或缺的交通方式。秦汉时期在西南丝绸之路上从事货物贩运活动的主体是马帮,或者说,秦汉时期,云南马帮已经出现在西南丝绸之路上了。

如果说云南的疆土是身体的话,那么马帮则是推动云南历史文化发展不息的血液。

马帮常年累月地在渺无人烟的深山老林中长途跋涉,以长期漂泊的生存方式,活跃在滇西、缅北的深处,为茶马古道添加了厚重的文化色彩,其中走马调便是其中之一。

“小小扁担三尺三,爹妈生我弟兄三。大哥约我花山去,二哥约我走茶山。不走茶山无茶吃,不走花山无衣穿。爬了大山爬小山,过了小山又过江。一走就走三月半,弟兄几个走夷方。”

一曲走马调,唱不尽茶马路上的心酸事。

时代的改头换面紧逼着事物被动地接受,面对马帮在新时代的趋于消散,文学发挥作用,一位位少数民族作家们按下他们手中的“快门”,用文字将一曲曲走马调永久定格在书香气里。

其中彝族作家纳张元的《养女莫嫁赶马人》中便对云南马帮群体的“走马调”进行大量的铺述。还原了云南边地人民内心深处真实的想法与呼唤,“走马调”成为了他们最为真实的自我话语表达。

“砍柴莫砍葡萄藤,养女莫嫁赶马人……石头瓦碴劝得化,唯有我郎劝不依。”

古寨发展落后,想要与外界进行更多的经济交流,赶马便成为不二选择,而当时的“走夷方”危险重重。就这样,古寨的人们深陷于发展与风险的巨大矛盾之中,如同跌入无法挣脱的泥沼般,逐渐在此中沉沦。

纳张元将赶马调和特定的地域元素汇聚在一起的,他笔下的古老村寨故事便从大众认知的“普通故事”中脱离出来,成为了极具边地特色的文学作品。

他将这些鲜为人知、即将消逝的赶马调用文字记录下来,让家乡文化得到保存,让更多的人从另一种方式中体会到云南马帮的那段艰苦岁月。在他的文字当中,那些昔日的走马调,仿佛穿越了时空,久久的萦绕在耳边。

人生如幻影,在生活的骤变中潮起潮落。无论境况如何,赶马人总是哼唱着云南情歌与赶马调,在其中怡然自得。

纵使路途茫茫,当动人的旋律响起时,苦味顷刻间化作杨枝甘露,云南人民这种苦中作乐的品质在风吹雨打之下显得如此动人。

暗夜渐渐遮幕天空之时,马帮夜宿在月色包裹下的驿站,听着走马调的声声吟唱,久久的回荡在云南的山川河谷当中,融进山川、融进月色。如刀刻一般的深痕,嵌入云南的记忆当中,幻变成永生的灵魂。

撰文/姜姜

图片/源自摄图网