广东至今流传着特殊的饮茶习惯,把称为"叹茶"(即享受之意),有"叹一盅两件"(即享受一壶香茶、两件点心之意)的口头禅。叹早茶已经是生活必需,每天一早,各色茶楼高朋满座、人声鼎沸,老食客们点上一盅两件,茶香伴着热气萦绕在周围,一份报纸,几句街坊问候,享受属于自己的美好时光,惬意的一天由此开始。到了周末,一家老小围坐一桌,点上各色点心,聊天喝茶,是属于家庭的美好时光。

在经济飞速发展的中国,这样悠闲的早餐唯独在广东可以看见,殊不知这样的文化因茶而生,并已持续了几百年。

广东饮早茶是从什么时候开始,到目前为止,还没有明确的结论。

1637年,英国第一次从广州运走112磅茶叶始,广州,就像一块磁石吸引着英国人,一次次的扬帆远航,围绕着广州港往返于世界版图,运输着中国的茶叶。自清康熙废除禁海令开通海上贸易,开设"十三行"开始,广州开始主导中国的对外贸易,一时四方商贾、各国洋行云集广州。

当时,有华人买办在招待西洋人用早餐时,出于礼节,不方便独享中国大餐,又吃不惯西方人的牛奶加面包,灵机一触,便用红茶与糕点、点心代替,由于糕点、点心不难买到,快捷方便又适合大众口味,很快便成了,并加入多种食品普及到大众化了。

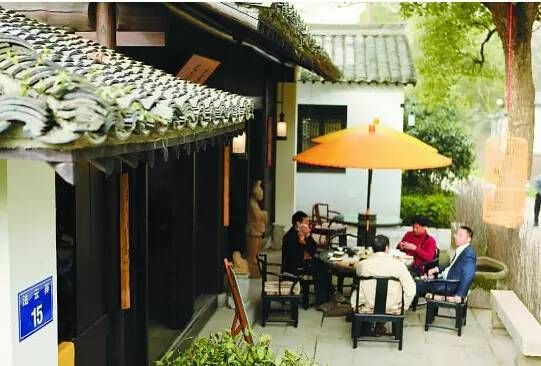

另外、"饮茶"这样类似喝咖啡的形式,是简单而又高效的商务谈判方式,受到了大量商人的青睐。茶馆、茶居、茶楼,成了最好约谈生意及商务应酬的场所。爱吃的广州人结合了国内外、中西方饮食特色,将精华集聚于此,成为商人们每日首选的最佳聚会场所。

1757年广州独揽中外贸易大权,一跃成为全国对外贸易中心,茶叶、瓷器、丝绸,各国商贾云集在此,交易最畅销的中国商品。广州经济空前繁荣,茶楼茶馆,彼落此起,历久不衰,遍布广州各个角落,可谓五步一楼、十步一阁。

广州茶馆的"三茶两饭",即在一天之内有早茶、午茶、晚茶三次,午饭、晚饭各一次,这样的方式极其近似于英国人的饮茶习惯(英国人一天饮茶5-9次),保障了四方来客全天都能留在茶馆消费。

随着鸦片战争的结束,上海、宁波、福州等各个港口开放,广州商行失去了贸易的垄断权,外贸中心北移。各地运茶的陆路、水路开辟,更多的外国人从上海、福州进行茶叶、丝绸、陶瓷的出口贸易,昔日唯一的茶叶贸易港广州日益萧条。广州人原以为"留住客户的胃,就能留住生意"的美好愿望,就此破灭,但饮早茶的习惯却被广州的本地人保留了下来。

新中国成立初期,由于种种原因,饮早茶这种广东特色的饮食文化曾一度在内地中断,而海外世界各地的"唐人街"粤式餐馆、酒楼和香港、澳门地区,却得以将饮早茶文化发扬光大。

到了改革开放之后,海外的广东籍华人、华侨、华裔,特别是港、澳同胞的业界人士,在广东各地投资开酒楼、餐馆,又将饮早茶这一饮食文化带回祖国南粤,将饮早茶这种广东特色饮食文化加以开发、创新和推广,并加入各地不同特色的小吃,融入早茶特点。随着内地的经济发展,饮早茶这种广东特色饮食文化已经推广到更多地方。

广州茶馆的"富贵气派"较重,他们称茶馆为茶楼,一般高3层,底层有六七米高,二三层各高5米左右,舒适清雅。有单间,有雅座,有辉煌的大厅,有雅致的中厅;有中式的、西式的、日式的及东南亚式的。茶楼的点心讲究精、美、新、巧,种类繁多。河海陆空、荤素俱备的各色馅料,蒸、煮、煎、炸、烤、焗各大制法,造就了广州的点心文化。广州人将所有的珍材用以烹制茶点,将一桌早茶做到了极致。

饮茶,茶已逐渐让位于丰富的点心,默默甘为茶点的配角。

早茶点有着悠久的历史文化

广东具有悠久的饮食文化,在点心发展方面,自从秦始皇南定百越,建立"驰道",广东等与中原的联系开始加强。汉代南越王赵佗,五代时南汉主刘龚归汉后,在经历五胡乱华,安史之乱,宋金对峙等多个时代,大批中原人南迁,随着北方各地饮食文化与岭南交往频繁。

在经历了多个朝代之后,不断与本土的风俗,物产结合,相融汇,北方的饮食文化对广州点心产生了较大影响,如增加了面粉制品,逐渐形成了特色饮食文化。

广东点心最早是以民间食品为主。广东地处我国东南沿海,气候温和,雨量充足,物产丰富,盛产大米,故当时的民间食品一般都是米制品。正是在这些民间小吃的基础上,经过历代的常常演变发展,有了多种多样琳琅满目的小炒小吃。

广州较早地从国外传入了各式西点的制作技术,广州点心大师们吸取西点的制作技术精华,丰富了广式点心。

时至今日,广东的点心师们凭着高超的技艺,利用不同的皮、馅千变万化的组合和造型,制成各种各样的花式美点。吸取全国各地,包括六大古都的宫廷面点和西式糕饼技艺发展而成。品种多达几千多款,是全国点心种类之冠,具有用料精博,喜用海鲜,品种繁多,款式新颖,口味清新多样,制作精细,咸甜兼备等特点,各款都讲究色泽和谐,造型各异,相映成趣,能适应四季节令和各方人士的需求。

生意人将茶楼作为商谈重地,平民在茶楼疏解压力,饮早茶变成广州人从容享受的生活态度,成为朋友、家人沟通的桥梁,偷得浮生半日闲。

几百年的浮沉,广州街头的洋行早已时过境迁,往日不再,茶楼日月更替,广州的早茶却始终卫冕世界美食排行榜。

一壶好茶,几盅茶点,成为广府文化最好的代名词。

茶,可以养壶,还可以养出一座城市。

你的城市怎么喝茶的?

茶道+西湖=杭州悠闲

浅饮+咖啡=上海情调

盖碗+胡同=北京爷们

奶茶+购物=香港时尚

红茶+调饮=台湾风味

沱茶+码头=重庆义气

茶馆+麻将=成都自在

茶+斗茶=泉州全民恋茶茶+茶点=广州早茶

岩茶+非遗保护区=武夷山天然氧吧

@ 杭州

慢条斯理条茶香

“茶为国饮,杭为茶都”。杭州人爱喝茶的习俗,早在古时就已非常兴盛,并且闻名遐迩。

静静伫立于西湖边上的青藤茶馆,客人们临湖临窗这么一倚一望,眼睛里也常常会有一种迷濛的感觉——看西湖本来就是养眼的事。再点杯茶,红茶绿茶,花茶米茶,顿时茶香馥郁,岂不美哉?

@北京

模糊的茶背影

喝茶折射出老北京闲逸生活的灵魂。老北京人都有起早的习惯,天不亮便出门遛鸟、放鸽子、吊嗓子,完事后在茶馆喝够几过香片,再去吃早点,然后各自干各自营生。这一天都过得舒坦。

@ 上海

茶在咖啡边

上海是一个移民城市,五方杂处,人文基举,也是我国最早对外开放的通商口岸之一,是中外文化交汇地。因此,它既有中国传统文化深厚的积淀,又较早接受外来现代文明的影响。

正是因为这样,咖啡馆里的人永远比茶馆里的多很多。茶馆里也有客满的时候,可真正来品茶的人却少之又少,更多的也许只是附庸风雅罢了。皆因喝下去的是茶水,而品出来的则是文化。

@ 广州

喝茶从早开始

“饮早茶”是广州茶文化最具特色的重要内容。早茶习惯,遍于各阶层,上至达官贵人,下至车夫“苦力”;饮茶去处遍布城市乡镇,广州茶楼之多可为全国之最。

饮茶配以点心或炒粉、面,这是广州早茶的特点,也是广州茶系异于其他茶系的突出之处。晚上八时半,茶泡泡网一家人走进沿江的一座酒楼,照样是一壶清茶,一桌子的点心,边看江景边聊天,一家人围坐其乐融融,是一天中最惬意的时候。

@ 香港

赶在时尚的路上

香港是个江湖,江湖里的大哥都是茶道高手,西装革履或唐装布鞋,盏茶之间决定杀伐之事,家仇旧恨、儿女情长一杯茶里总要划出一个道来。

香港的茶楼多和广州一样是卖点心的,喝茶是其次,一般的茶楼也没有什么金碧辉煌的扮相,简简单单的几张桌椅,点心不错,茶品爽口,也就街知巷闻了。香港大多的茶楼不浪漫,不奢华也并不新潮时尚,但口味不错,实实在在。

@ 重庆

十八弯里的茶香

重庆人饮茶之风俗,历史悠久。自古重庆城就有“城门多、寺庙多、茶馆多”之说。重庆的茶馆遍及城乡。坐茶馆吃茶,一直是士农工商、男女老幼生活中不可缺少的部分。

重庆的茶馆,就是多,山路多弯,停脚纳凉,一壶清茶真是再好不过了。重庆的茶馆,升斗小民也好,达官显贵也罢,常能在这巴掌大的方圆地齐聚一堂谈天说地,不论是街坊邻居又或是游人过客,一壶开水,几片青叶,就开始呼朋唤友恰似多年至交。

@ 成都

放下一切去喝茶

成都茶舍有一美俗,即无钱而渴甚者,可至茶舍饮剩茶,执壶茶工必为之冲开水,名曰‘吃加班茶’,茶舍主人并不禁止。“喝加班茶”的多是贫穷者或是辛苦劳作后的人们。这一美俗体现了物尽其用,更体现了喝茶者,掺茶者和茶馆老板之间的一种包容。

及膝高的竹桌,高矮宽窄都很适合人长坐的竹椅,客人刚刚坐下,堂倌即飘然而至,问明所好何茶,稍过片刻,堂倌大步走来,右手擎锃亮的紫铜大茶壶,左手迅速摆上“盖碗茶”的三件套并在一米开外站定,手臂伸直,以紫铜壶远远注水,如蜻蜓点水。

@ 武汉

平淡中达济天下

山山水水的交汇处,坐船到武汉,江面豁然开朗,这里的水是连着天的。武汉的楼很出名,已经很难说是楼外山水独美还是此楼以长成了山水,一颦一笑尽显岁月峥嵘。

茶馆在武汉比起臭豆腐、鸭脖子、武昌鱼确实还显单薄了点,茶馆的特色并不鲜明,茶品也没多大名头,但是就如同很难说武汉是北方还是南方一样,武汉的茶馆虽难自成一家,但平平淡淡也是一种达济天下的态度。

@ 长沙

喝茶听书两相宜

在长沙茶馆,除了喝茶,还多出一项享受:聆听弹词、评书。这是长沙由来已久的茶文化传统,延伸至今。

长沙老茶馆的摆设,更能体现出大众的色彩:大都是清一色的方桌板凳。桌上一把茶壶,4个杯,也就是说泡一壶茶可供四客饮用,时间不限,独饮一壶或二三人对饮一壶均可。

@ 泉州

好茶是斗出来的

一茶庄里的茶案上围着三五个年轻人,他们每人从包里掏出一小泡茶叶,倒入几个白瓷盖碗中,先对着碗中的干茶细瞧起来,还不时闻一闻。片刻,水开了,同时斟入几个盖碗内,顿时,茶香四溢。

一水、二水、三水……几个年轻人一会看看茶汤的颜色,一会将茶杯盖靠近鼻子边闻了又闻,一会抿一口茶闭上眼细细品味,好茶自会博得赞许,而人以茶贵,自然乐此不疲。这种外行人看着傻眼,内行人却乐在其中的就是如今在泉州大大小小茶店里盛行的“斗茶”。

你在哪个城市?

你的城市是怎样喝茶的?

来源:茶馆网

若有侵权请联系删除

7月1日上午,庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼在香港举行。

25载春秋可鉴,五星红旗和紫荆花区旗在奔流不息的香江之畔迎风飘扬;25载岁月洗礼,永远盛开的紫金花雕塑沉静祥和的矗立在金紫荆广场上熠熠生辉。25年间,在“狮子山”精神鼓舞下的香港,凭借一国两制的优势,始终保持着长期快速繁荣的发展。

截至2021年,香港本地生产总值名义计算为2.86万亿港元。 从1997年至2021年,香港本地生产总值年均实质增长2.7%。2021年香港人均GDP(以名义计算)为38.71万港元。商品贸易总额从1997年的30710亿港元增长至2021年的102684亿港元,增长234.4%。其中,出口从1997年的14559亿港元增长至2021年的49606亿港元,增长240.7%。港口货物吞吐量从1997年的1438万TEU(标准箱)增长至2021年的1780万TEU(标准箱),增长约23.8%。

香港经济保持长期繁荣,香港的茶经济和茶文化在全球也引人注目。

人均茶叶消费全球较高

香港不产茶,却是中国茶叶消耗较高的地区。香港街头,茶行、茶庄、茶楼、茶室、茶寮、茶座、茶餐厅、凉茶铺……举目皆是,这样浓厚的茶文化气息,是百年时间造化的结果。香港人对喝茶包容度很高,红茶、黑茶、绿茶,中国茶、印度茶、斯里兰卡茶,通通都爱。香港人爱喝茶的习惯,促成了茶叶贸易在香港的长期稳定发展。香港是亚洲人均茶叶消费量最高的地区,据国际茶叶委员会统计,2020年,香港人均年饮茶量达1.6千克,排在全球人均年饮茶量第五位。那么,香港人喜欢喝什么茶呢?

其实,香港人已经把“茶”这个定义延伸了。香港人口中的茶不一定是正儿八经的茶叶,还包括各种代茶饮品,几乎所有的饮品都可以冠以茶的名称,如“奶茶”,里面可以有茶也可以没有茶,“下午茶”可以是咖啡或者柠檬水,“茶餐厅”里面提供的是苏打水或者草药熬的“凉茶”,超市里面茶柜更是五花八门:中国茶、印度茶、斯里兰卡茶、南美咖啡、可可、各种果茶、花茶,琳琅满目。

在传统家庭和传统场合,中国茶依然占主要地位。香港有不少专门经营茶叶的铺子,种类齐全,可以说是广州茶叶市场的微型版本。而香港人对于中国大陆茶的喜好因受广东茶叶市场的影响比较大,上世纪80年代是贡眉、寿眉,上世纪90年代是铁观音、高山乌龙,之后是潮汕单丛、大红袍、武夷红茶、、普洱茶、下关沱茶等,近几年小青柑、福鼎白茶、新会陈皮在香港饮用的人也越来越多了。

大陆茶叶外销的重要港口

茶是从什么时候传入香港的呢?可以说无从稽考,也可以说自从香港开埠以来就存在。英国人殖民香港后,香港成为货运中转站,首先需要的是搬运工人,搬运工人是从珠三角地区招募的,从清朝开始广州就已经有茶棚,晚晴时代已经有十三行、第十甫这些商铺茶楼林立的商圈,喝茶不但是氏族商贾的喜好,就连普通劳苦大众也十分喜爱。搬运工人靠体力谋生,自然就有人靠卖茶水维持生计。货运是商贸的延伸,有商贸自然就有酒楼、茶肆,所以说香港的茶行当是伴随香港的开埠而生,有了商业行为就开始存在。

1840年-1886年,中国茶处于世界的垄断地位,香港亦是重要的输出口岸,为执政的清朝政府赚得巨额贸易顺差。早在清道光二十三年(1843年)开埠茶市,经营内销茶叶以普洱茶为主,兼有乌龙茶、花茶、白茶等,相较名优茶数量甚少,而后海南红碎茶和英德红碎茶叶逐渐进入特区。除本地自饮消费外,国内各产区茶叶甚至印度、越南都经港转销,推动了香港茶叶消费与饮茶习惯。

香港维多利亚港。新华社供图

作为中国茶叶外销的重要港口,香港与世界上80多个国家和地区保持着良好的茶叶贸易关系。2020年,我国茶叶出口总额达141.63亿元人民币,出口总量34.88万吨。其中出口香港地区的额、量分别为32.38亿元人民币和1.4万吨,占比分别为22.86%和4.01%。

近年来,中国大陆与中国香港的茶叶贸易“劲头正盛”,2021年,中国茶叶出口贸易中,中国香港以6.5亿美元的总出口额在2021年中国主要出口目的地国家和地区中排名第一。从爱喝茶到进口茶叶,再到转口世界,香港不仅是爱茶者的乐园,也是国际茶叶贸易的一扇窗口,虽然香港不产茶,但世界的茶叶史上必有一页属于香港。

“得闲饮茶”的茶文化

说起香港,很多人都会想到有着丝袜奶茶、冻柠茶、菠萝包的茶餐厅、“一盅两件”的茶楼。还会回想起港影或港剧里合家欢乐、好友齐聚一堂喝早茶的情景,他们经常会跟朋友说“得闲饮茶”,这句话与“做人,最紧要系开心”一样,红遍大江南北。“得闲饮茶”,意思就是有空时一起喝茶,但这不单单是一句寒暄的话,更蕴含了香港人的生活和“饮茶文化”。

著名的香港陆羽茶室。来源:网络

香港的饮茶文化由来已久,自上世纪30年代至今,它早已从一种饮食风俗转变成港人生活中不可缺少的重要组成部分。“饮茶”是不是只喝茶?当然不是。

“饮茶”是一种粤式特色的饮食文化,不同于我们概念中的喝茶,“饮茶”也包括吃点心,正餐也可以去饮茶,而不单单是早茶、下午茶或夜茶。

在香港喝茶,可以在路边的小摊,也可以上茶餐厅或者大一点的酒楼,再来个“一盅两件”,就可以在这闲暇时光内,与三两好友谈天论地,这样看来,香港人无疑是会享受生活的人。

港人经常提到的“一盅两件”指的又是什么呢?

香港茶楼里丰富的点心。

根据香港文化博物馆的资料,“一盅”是焗盅,或称盖杯,意即用盖杯泡茶,旧式茶楼伙计拿着大水煲为茶客添水,现在大部分的茶楼都已经用茶壶代替盖杯。“两件”是指点心,香港茶楼的特别之处在于点心丰富,集中西方之大成,制作工艺精湛,讲究配料和工序,常见的点心有虾饺、烧麦、叉烧包、凤爪等。

饮茶饮茶,种类丰富的茶叶当然也是主角之一。茶楼使用的茶叶,常见有铁观音、普洱茶、寿眉等,在一些传统茶楼,还是会用盖杯泡茶,也有服务员会用大水壶为客人添水,但现今,更多的茶楼都改为直接用茶壶冲茶,浓淡随客意,也更方便。

冲好茶后就可以点点心,通常点心卡上都会有“小点”“中点”“大点”“特点”“顶点”用于分类不同价位的点心,一份通常2-4件。

一壶茶,几笼点心,或扶老携幼话家常,或三五知己品人生,就像港剧里一样,大家聚在一起,“叹”的不仅仅是美食,更是一种对待生活的从容。

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除