毫不客气的说,所谓的陈化,大部分都是给过期茶找了个很好的销售借口而已。

开篇有一个重要的定义,题目中谈及的过期茶,主要指的是市场各种来路的老茶,一般都会有一定的年份,超过六大茶类人们认同的常规试饮期,比如放了四五年的红茶,两年以上的绿茶,放了五六年的白毫银针等。因为现在除了绿茶,其他茶类有着越来越老,就越被市场追捧的局面,我觉得稍微有点混乱的。

1、哪来的妖风?

其实以前,中国是个绿茶为主的环境,所以饮茶文化中并没有太多追求老茶的审美偏好。

如果非要说饮用陈茶的习惯,民间有,但是大都不是为了品饮其滋味,而是为了药用。

比如在黄山,有些家庭会存放一点点老的祁红,当作药物来使用,长辈们说可以消毒杀菌。这一点我稍微有歧义,在新茶相对多酚类没有被氧化更多的前提下,我的理解新茶的杀菌效果更好,但老祖宗传下来的智慧,可能有独到的地方,我们也给予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝,在以前也很少有人提及。

市场上也不知道什么时候刮起了一股妖风,让老茶开始越来越走俏。

2、我狠起来,连我自己都骗

有一次跟朋友一起喝茶,带来一泡所谓上个世纪90年代的老红茶,说是极其珍贵带来与众人分享。

第一杯入口酸,陈味扑鼻而来,还带有焦糊的味道,就在我抬头想看众人的表情时候,我看到分享者眉头皱了一下,但其还是强忍着身体的不悦,只说了一句:“这个茶陈韵十足”。

我想,这个场面应该有不少人经历过吧?

3、商业互捧下的假大师

来谈一下最近抖音较火的一位卖老茶的“大师”,梁某。

经常能够看到晒各种老茶的视频,从泡茶开始到品茶,形容到如天赐珍馐一样的美味,隔屏让你觉得喝茶原来是这么美妙的一件事情。他自己手上的茶叶是否好喝姑且不论,但各种老白茶,乌龙茶,甚至还有红茶等,都统一归纳成香气突出,口感柔和,带有果酸。吊足了看客的胃口,不禁想问,老茶真的有那么好喝吗?

如果仔细看过他视频的专业人士,一眼就知道其是个半吊子,条索粗大的岩茶,被其形容成紧结,乌黑的叶底被形容成叶底鲜活,连最基本的评茶术语都不懂,拉出来一堆带着享受时的评价,对于观众还是很受用的。

另外,有的时候也能看到各位现存一些大师与其互动,甚至送各种茶样,指点一二。看似得到业界认可,实际上有人帮你处理那些没卖完剩下的库存,而且比新茶买的还贵,谁不愿意跟他合作?

商业合作互吹的目的,最终还是要收割你们这帮吃瓜韭菜。

4、你手里的过期茶,真的好喝吗?

写文章,总归要有一个不同立场下的观点,如果在这里还用所谓的“适口为珍”这种政治正确的废话来通读全文,我劝你就此打住,读下去没有意义了。

其实我一直都试图去理解很多老茶,所以每年也会花一定的精力去收集,采购各类别老茶去喝,或者去朋友那边喝一些老茶。

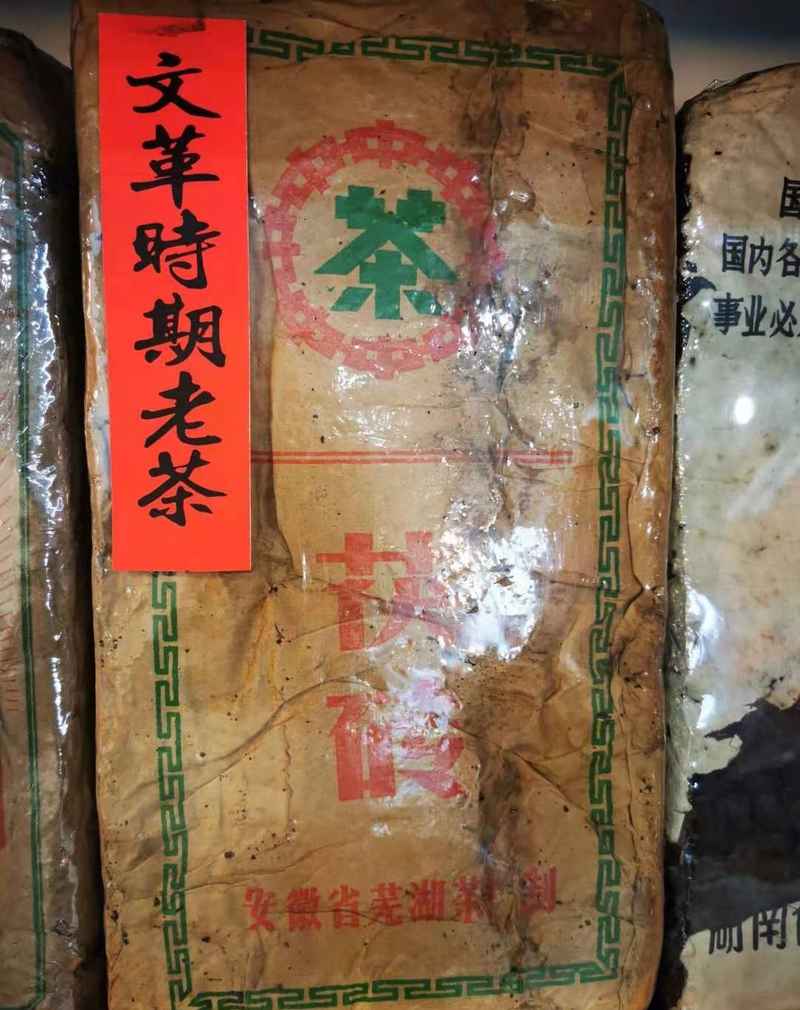

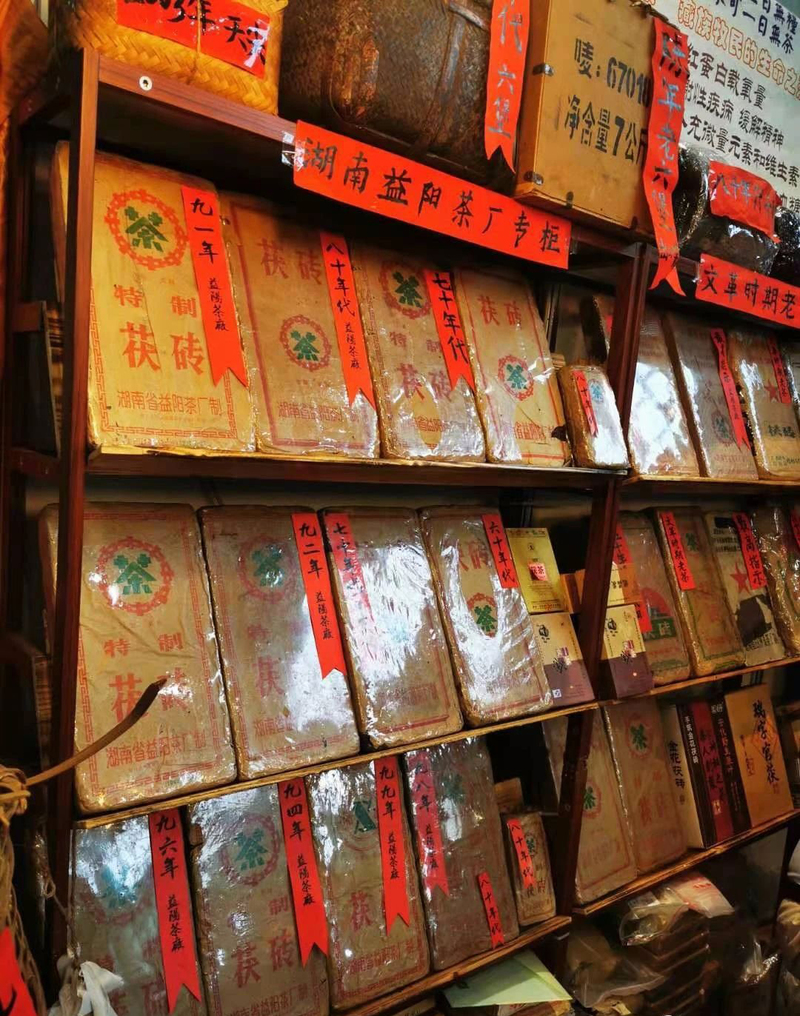

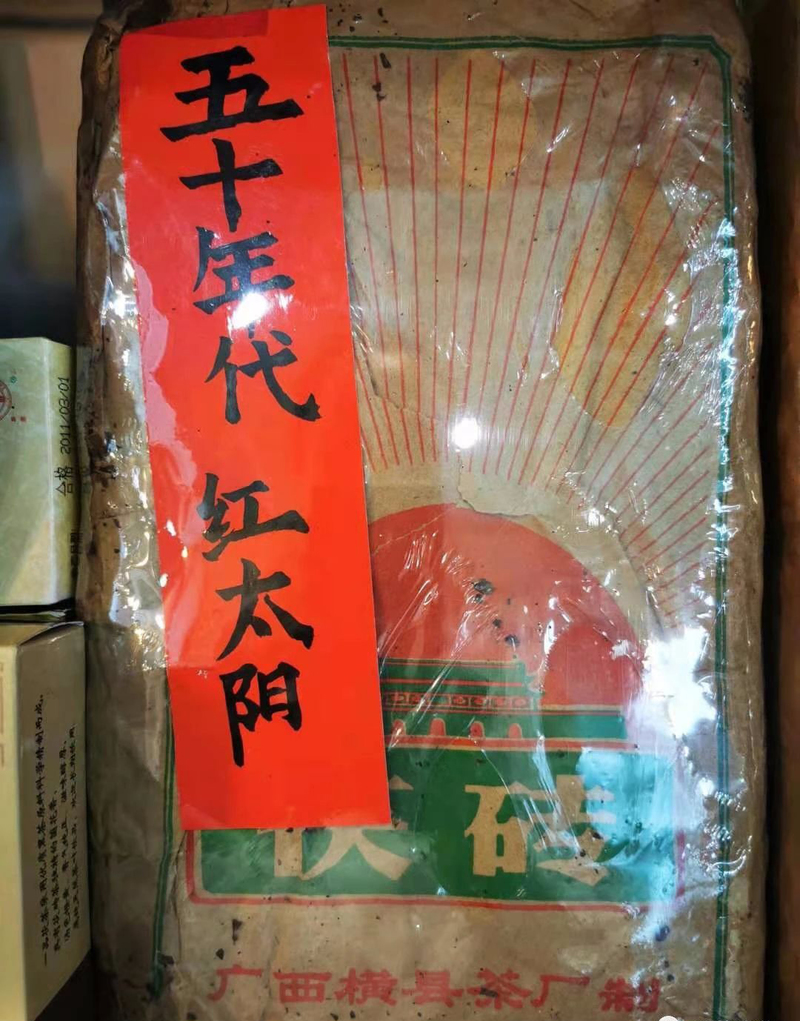

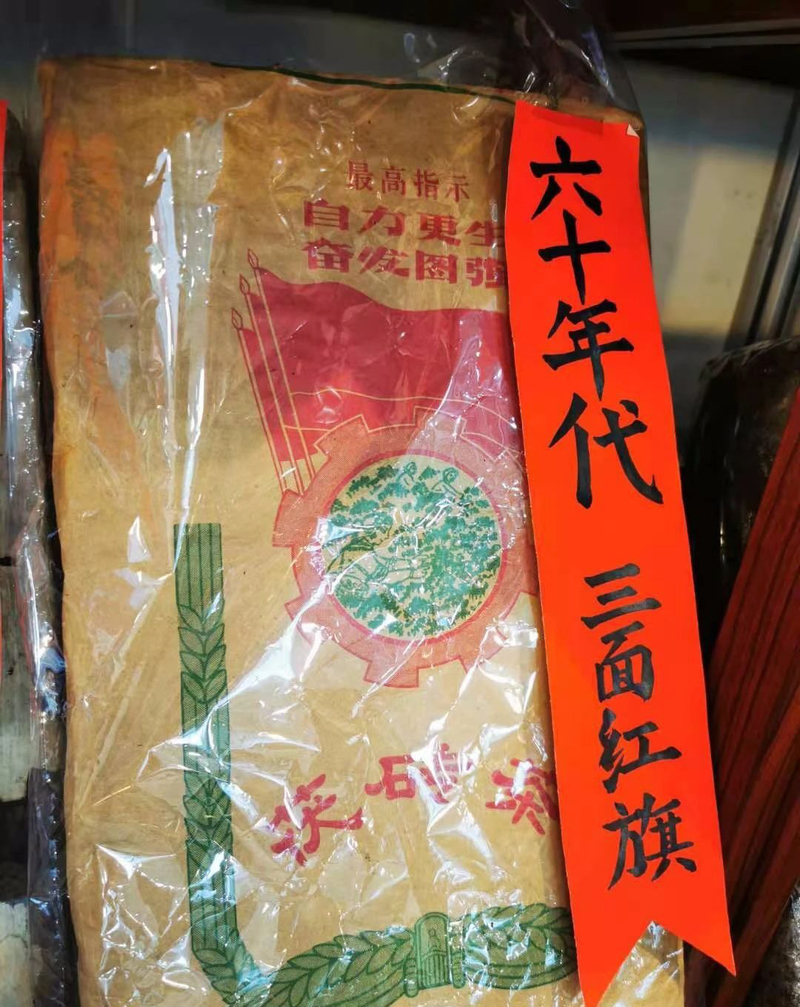

坦白的说,我几乎只认可类似生普,黑茶如六堡、苻砖之类的茶叶,其他的绝大部分各种老茶大部分都变得四不像,香气溃散,汤感淡薄的占大多数。而且最大的问题还是在茶汤上,几乎都变得淡而发散,既没有原来的特点,喝起来也没有让人觉得符合茶应该有的愉悦体验。当然,在任何时候我都接受一句那是你没喝到好的这句话来打脸,有这个想法的可以寄来各种你认为好的,我来者不拒,真好的话,我免费为你各渠道宣传。

5、只有找不出的缺点,没有形容不了的特点

他们是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陈味——陈香

没有茶味——无味之味

香气无——香气沉稳

无法形容乱七八糟的味道——岁月的痕迹

这里不一一列举了,看着恶心。

所以各位放心,那些卖老茶的,只有你找不出的缺点,没有他们形容不了的特点。

也许,因为爱,所以满眼都是优点吧。

6、标准的不标准

茶叶按照国家规定是需要标注生产日期的,根据GB-7718-2016预包装食品规定,茶叶在外包装上面是需要标清楚生产日期和保质期的。但是,在地方标准中,各个茶类大部分都只标注了标签按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的规定,需要标注生产日期,但并没有写各类茶明确的保质期。

再加上比如普洱的标准也写过了,在符合GB/T22111-2008 标准前提下,可以长期保存。

白茶有个比较有意思的事情,原国标GB/T 22291-2008中并没有指出白茶适合长期保存,而在新版国标GB/T 22291-2017中,指出符合保存条件下,可以长期存储,是不是也可以看成是为了顺应市场的一小步呢?

那么在标准的混杂情况下,标准,也都看起来不那么标准了。

7、就算再乱,还是需要厘清

那么到底我们应该怎样看待“陈茶”这个问题?

其实我原本想以专业的角度去梳理一整套逻辑,但是奈何我专业知识体系不够,花了四天时间思考,也没有能力厘清茶叶存储转化的理化逻辑,所以在此就还是简单从体验角度去建议一个看待老茶的原则。在文末我会详细写一下我认为专业层面的转化概念,内容较为枯燥,并没有一个确切的看法和认知,感兴趣的朋友可以仔细读一下,也欢迎斧正。

我的看法如下

1、家底要够厚

其实我前面也提到了,很多我接触到的老茶的通病就是香气低沉,滋味淡薄,在某种层面可以视同可溶物的大大缺失,所以,我认为如果要喝一些有价值的陈化茶,至少要有足够的内质供其后期转化。否则进入到淡而无味,香气全无的老茶,剩下的只能是无味之味的意淫。

2、大部分人群认定的好喝

无论你怎么老,多么少见,得好喝吧?因为仓储和茶叶的品质和来源不确定性,那种尖酸,杂味,焦苦,甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙诞生时期的,品饮的价值也都没有了。

所以,在这里我认为大部分人认为的好喝,至少还是能体现出茶叶本身该有的:甜,醇,香,爽,鲜,回甘生津各种使人愉悦的体验。

别杠,这种愉悦的体验是基于生理判断的,别为了和老茶,跟自己身体抬杠,真的。

3、是否需要延续六大茶类的特点?

其实这个问题我觉得不完全是,但至少大面还应该这样。至少在我个人经历上来说。

陈年绿茶失去了鲜爽和清香,喝起来是不愉悦的。

陈年的红茶失去了香和醇厚,喝起来是不愉悦的。

陈年的白毫银针失去了清鲜和多了陈味,喝起来是奇怪的。

陈年的乌龙茶失去了高香和丢掉了岩骨,我为什么不去喝红茶?

......

当然茶叶的变化有很多可能性,所以我说了不完全是需要延续六大茶类的特点

4、适度的后熟不等于老茶

相对于茶叶完成干燥那一步的新,和适当放置的后熟,确实经过一定时期合理存放的茶叶会变得更好喝。

例如

所以有些高端的龙井,在制作完成后,还会放入石灰缸进行一个星期的后熟。

岩茶,需要更长的时间褪去火气透发出茶叶的本香,这一点也是公认的。

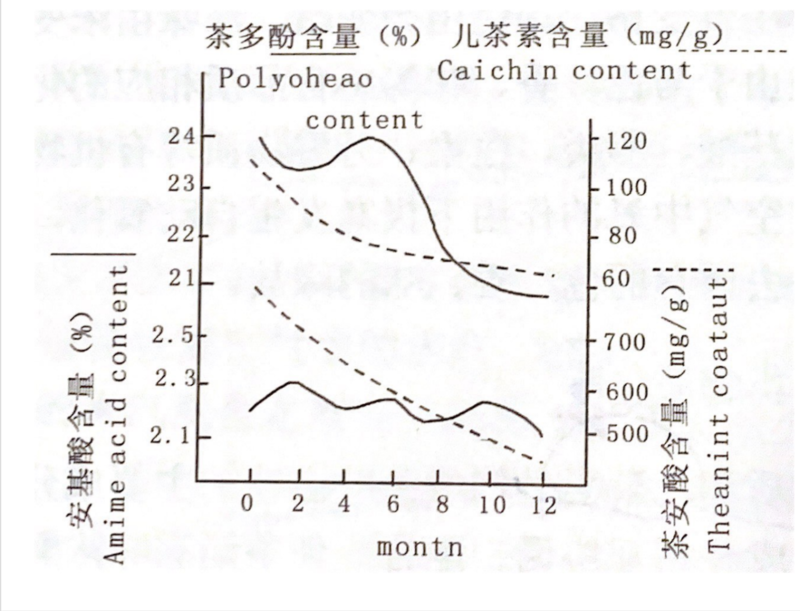

但这一点是有一定的数据支撑的,比如红茶经过适度存放后,因为醌类物质受到含水率和良好保存条件的影响,无法进一步氧化,会发生可逆的变化,所以红茶在制作完成后短期内会存在一个多酚类物质和游离氨基酸等物质上升的一个过程,可溶物的增加,茶汤会变得更好喝。但长期看,随着氧化的进一步深入,可溶物减小,品质还是下降的。

所以,无论是前人的智慧还是现代的科学研究,适度的陈放后熟是有必要的。

最后,回到我们开头提到的,当你喝到各种来路不明数年甚至几十年的老茶的时候,你真的觉得那口茶汤好喝吗?

这并不需要答案,问自己就足够了。

以下是我对转化专业部分的看法,本不想放在正文中,因为前面说了我目前也没有能力厘清专业逻辑,因为目前无论是大学教材,各种我们茶行业从业者(非专业研究方向)能查到的资料,都没有一个系统性关于茶叶老茶和陈茶转化的系统理论体系,包括茶叶质量与安全学中也明确指出,关于茶叶存储的很多变化路径,研究还不充分。所以我个人目前的能力和资源,也只能研究到这了。

有可能存在的转化路径

1、氧化路径

对于普通人,没有办法达到绝对意义上的隔绝空气所以茶叶制作完成后氧化的路径是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚类物质,是茶汤浓度和厚度的重要物质。一方面会氧化缩合成高聚物,难溶于水,但另一方面比如红茶因多酚氧化,初级产物会产生茶黄素,短期看又会增加茶汤的品质。部分介于多酚类物质和茶黄素之间不稳定的醌,有可能会因为很难进一步氧化而被还原。所以多酚氧化路径是一个动态变化的,基本都是短期看品质上升,长期氧化聚合整体大幅度降低,造成茶汤浓度下降的。

氨基酸的变化

量没有太大变化,但是组分发生变化。有益于茶汤滋味的谷氨酸,天门冬氨酸等被大量氧化,红茶里的氨基酸还可能会跟咖啡碱等进一步进入高聚物缩合。而蛋白质水解产生的新的游离氨基酸,并不能改善茶叶的品质。所以,不管什么茶叶,鲜爽度只会越来越差。

香气物质的变化

香气物质在氧化路径下,特别酯类的物质是氧化减少的,氧化分解成一些低分子的醛,醇等挥发性物质,造成香气下降。而且,脂肪族物质可能会氧化腐败,还有其他一些物质也会产生酸败,陈等不良气味。

2、微生物转化

微生物的转化目前研究资料其实非常少的,但我根据资料学习看法主要是这样,所有茶叶都不可能说完全避免微生物的侵入,但是很多茶类因为有高温烘干的作用,本身微生物芽孢的存留量较低,在保存条件良好的情况下(低含水率),微生物作用不会特别明显。

而目前生普的晒青方式是可以明确有微生物着落的,由于没有经过高温渥堆,所以我个人认为也不能明确是否有建立起优势菌种的过程,那么生普微生物转化路径还有很多问题需要研究。

黑茶类,因为经过高温渥堆,建立起了大量优势菌种,并且都是对人体无害的,那么后期转化就会进入一个微生物不断裂解大分子,让更多可溶物出现的情况,也会让茶叶变得汤感变厚,滋味变醇的情况。

另外多提及一点,因为茶叶含水率低,所以微生物就算有影响,我认为这个过程也是极度缓慢的。

3、酶的作用

酶的本质是蛋白质,大部分经过高温制成的茶叶,基本都会让酶在成品茶中失活(不可逆),但是也有资料指出,酶依旧会有残余酶存在,那么酶的作用有各种注入氧化,过氧化,裂解等等,但是有一点,一般茶叶的存储条件含水率是需要控制在较低水平,茶叶一般不太会超过13%这个含水率,否则茶叶会霉变。所以我认为就算有残余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶叶后期存储中受到抑制的。

其实,茶叶的后续可能存在常规转化可能主要就是这几条路径,所以专业上我认为关于茶叶的转化有很多问题需要研究,但实际上我认为很多老茶是不能明确含水率的动态变化的,那么仓储条件不一样,其实最怕的就是微生物(杂菌)带来的问题。

所以如果没有良好存储条件下的老茶,我认为处于安全角度而言,尽量少喝。

——本文来自恋山堂,感谢作者付出

安徽祁门物华天宝,属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地,而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶,还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。

祁门安茶,原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失,与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘,没有留下任何的文字记载,竟然谜一样的消失了。

走进芦溪,我在做过充分的安茶调查,查阅过大量的有关史料以后,猛然醒悟,要想真正看穿安茶的真面目,一定要如实地把它还原到产生它的时代中去,有必要把它与同时期的同类茶细心比对,如此,便会「山重水复疑无路,柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎样起源的,首先,必须探讨清楚它是怎样消失的。

关于安茶的凋敝消亡,共同认可的准确时间,应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比,便会惊奇地发现,安茶的销运路线艰难而漫长,其运输行程,大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作,由阊河运至饶州,出鄱阳湖后,入赣江而达赣州。更换小船后,逆水在大庾(南安)登陆,穿越大庾岭(梅岭),入粤界南雄,而至广州、佛山一带销售。

从安茶的销运过程可以看出,祁门人只是完成了茶的制作,然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似,原产地的茶农根据要求做完茶后,只是批发给了广东茶商,并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后,经过存放陈化,又转手把茶零售到两广地区,但大部分的安茶,还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。

日本侵华战争爆发以后,战火纷飞,安茶的运输路线变得更加艰难,茶运之路充满着更大的凶险,这就意味着安茶的运输成本,必然会成倍地提高了。而此时的安茶,又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是,当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候,远在祁门的安茶生产商只能被迫停产,这是最合乎情理的推断。此起彼伏,在安茶衰亡的同期,也就是 1935 年,我们还能查到一组重要的数据,梧州六堡茶的销量,就在这一年创了历史新高,达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量,是否可以合理地解释为:当安茶停产以后所形成的产量缺口,是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断,显然是成立的。何况在安茶的身边,品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起,在红肥绿瘦的产业窘境中,当地的很多茶号纷纷开始绿改红,这也是符合历史的客观经济规律的。

枝上小虫,助茗瓯春色。

茶实嘉木英,其香乃天育。

通过安茶的消亡分析,我们可以看出:安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体,是高度重合的,都是由广东人完成收购,然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装,最后销售到同一个地方,即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡,消亡得很绝情、很彻底,这也从侧面证明了,在当时,安茶是全部外销的,产茶之地的祁门人,并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区,存在着安茶的稳定消费群体,那么,一定会有一两家安茶的老字号,能够苟延残喘地活下来。然而,残酷的历史现状,也同时证明了这一结论的可靠。

明清俗话说「无徽不成镇」,早在东晋时期,徽人就已远赴异乡,其后,在盐、茶、木、典四业中,叱咤风云。尤其是明清时期,茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测,安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时,在广东经商的安徽茶人,从六堡茶的制作和经营中,管窥到了巨大的商机,他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构,都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件,并且,芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓,枝粗叶大,价格低廉,尤其在春尾以后,茶梗依然持嫩、柔软,非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件,勤劳精明的徽州人,从粤商手里拿到订单之后,便开始模仿六堡茶了。

令人更为吃惊的是,《六堡志》里记载:「六堡镇的文记茶号,曾根据市场需求,生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远,资料匮乏,我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明,作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶,那么,祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问,马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点,也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且,二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等,都具备了一定的相似性。

六堡茶的初制情况,也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作,在六堡茶的后期制作中,关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节,基本是由不同的茶号自主完成的。因此,当时的六堡茶生产,并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前,以生产绿茶为主的祁门,是无法接受发酵茶的,之前,也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人,为了做出汤色黄红的发酵茶,便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后,到了白露节气,把毛茶堆在室外,采取夜露的方法,以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变,在白天,他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中,无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后,他们就会去翻堆降温,如此反复的夜露日晒,通过湿热作用,破坏了茶叶中的叶绿素,待茶坯变软,色泽呈黄褐色,便进入干燥环节。在包装上,也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前,也像六堡茶一样,用木甑蒸软,压入箩筐,然后晾置、陈化,烘干后,运出祁门。因为安茶的运输路线漫长,需要多环节的船载、车运和人扛,所以,过去安茶的小竹篓,每篓重 3 斤,每大篓装 20 小篓,总重 60 斤。其重量,便于装卸,明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。

老茶的醉人汤色。

按照以上工艺做出的茶,茶的汤色加深了,滋味浓厚醇和,苦涩味降低,其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然,在那个时代,六堡茶和安茶的主要消费群体,还是中下层的劳苦人民,基本用于解渴祛暑之用,消费者对这类价廉耐泡的粗茶,也不可能提出更高的要求。

不仅如此,茶在渥堆的湿热条件下,产生了大量的微生物群,在微生物的作用下,茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变,并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香,后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年,安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为:「色黑褐尚润,香气高长,有槟榔香。「2015 年 11 月,在安茶的传承人汪镇响先生的办公室,我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓,竹篾已红变,体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了,但细嗅一下,竹篓里剩余的老箬叶上,还保留着淡淡的槟榔香气。

在 1949 年之前,还没有六大茶类的分类标准,所以,当地人习惯性地把安茶作为绿茶,这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理,及其需要陈化的后发酵事实之后,把祁门安茶归类为黑茶,应该是顺理成章的。

六安和祁门虽然同属安徽,但在交通不甚发达的古徽州,山路弯弯,感觉还是相距甚远。因此,祁门产的安茶与六安茶,根本就是品质殊异的两种茶类,风牛马不相及。但是,为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?

个人认为,是因为当时的六安贡茶名气太大了,茶商们售茶攀龙附凤,沾点名气,也在常理之中,古今亦然。六安茶,从唐代到明代名扬天下,妇孺皆知,清初又贵为贡茶。

明代屠隆《考槃余事》记载:六安茶「品亦精,入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道:「六安州之片茶,为茶之极品。」嘉庆九年,《六安州志》云:「天下产茶州县数十,惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里,也多次提到过六安茶,「金粉装修门面华,徽商竞货六安茶」,「古甃泉逾双井水,小楼酒带六安茶」,所以,身在祁门的茶商,为了提高安茶的身价,撒了一个弥天大谎,便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡,故意把安茶和六安茶搅和在一起,鱼目混珠。因为当地人不喝安茶,也不会在意茶票上究竟印了什么。

当时的安茶,价格低廉,购买和消费安茶的人,大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨,他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号,如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等,茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」,「惟我六安茶独具一种天然特质」,「在六安拣选雨前上上芽蕊,不惜成本」,等等强调之语。另外,还有「六安贡品、六安名茶」等字样,这些类似的虚假夸大宣传,无非都在假借六安之名头,多赢一份利润而已。

当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下,共同催生的仿制茶品之后,对于安茶在包装和宣传上,自称为六安茶,就会更容易理解。他们普遍假托六安茶,是因为六安茶与六堡茶,都具备一个共同的「六」字,从读音上和功效上,更靠近与之相似的六堡茶。

一个冬日的清晨,我与合一园茶业的晓辉和旺鑫,从祁门县城驱车 40 公里,来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂,就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。

汪老开明健谈,他说:「1918 年以后,黟县古筑乡孙家村的孙启明,带着茶叶和制茶技术来到芦溪,用谷雨以后的成熟茶青,与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶,土地肥沃,不用施肥。」

当我问到「软枝茶」的时候,汪老的回答,印证了我的思考,他说:「软枝茶,不是一个品种,曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我,所谓软枝茶,就是茶农完成鲜叶杀青后,把揉捻过的茶青摊晾在竹席上,晒至半干状态,然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑,翻山越岭,一路上,那些半干柔软的茶青,在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里,在人体有温度的肩背上,自然会完成部分的湿热发酵,茶青的枝梗,便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时,茶农们常常会说:『这是软枝茶』,天长日久,『软枝茶』的称谓,便约定俗成了。也就是说,杀青揉捻后晒至半干的茶青,才是各茶号的收购标准。若太干了,肩挑背扛,茶青容易挤碎;太湿了,茶青的含水率高低不一,茶号不好定价。类似的收购行规,在其他的红茶产区,也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后,便立即在自己的作坊里,集中完成毛茶的干燥,以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季,是深山里的枯水期,临近过冬才能制作完毕的安茶,要堆在山里,自然陈化半年,等春天来临,小溪里涨满春水时,安茶始可借着水流,用船运出芦溪和祁门。」

从汪老的谈话中,我们能够进一步印证,安茶的制作技术,确实是从外地传过来的,这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人,应该详细考察过,芦溪的茶园与六堡镇的相似性,当时,孙启明不只是引进了茶的制作技术,同时,也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装,以供参照。因此,传统的老安茶,从出生开始,身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。

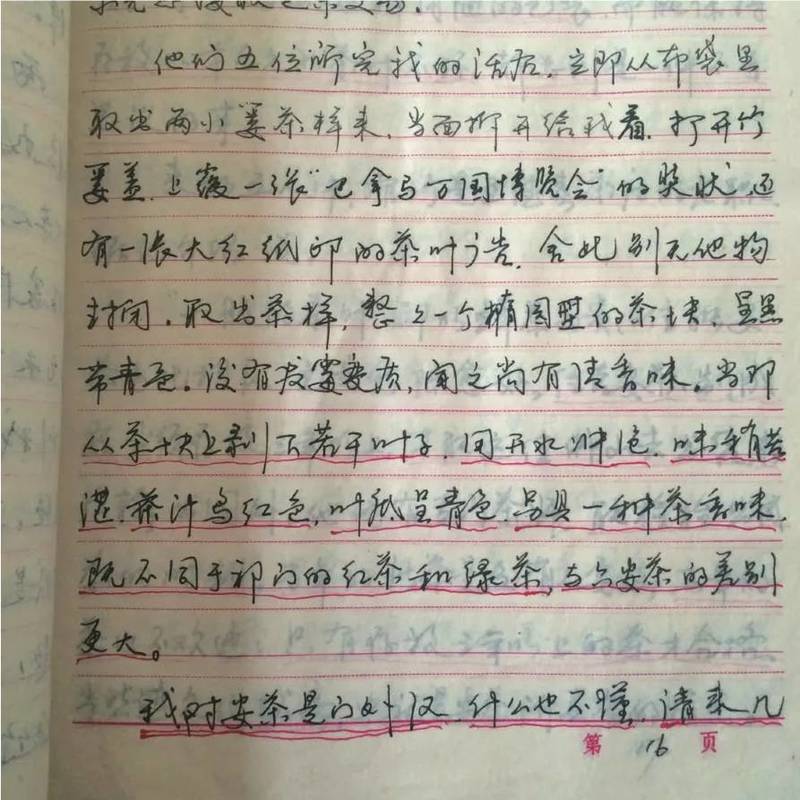

在孙义顺茶厂,我看到了一份珍贵的手稿资料,它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记,程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道:「安茶,是一种半发酵的红青茶」,陈化了八年的王德春号安茶,「呈青黑色,没有发霉变质,尚有清香味」。

当他把茶运到佛山的兴业茶行,用开水冲泡这款茶的时候,程世瑞口述说:「味稍苦涩,茶汁乌红色,叶底呈青色,另具一种茶香味,不同于祁门的红茶和绿茶,与六安茶的差别更大。」这段话,是在安茶消失之前,前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出,陈化八年的安茶,茶汤呈乌红色,而不是橙黄色或橙红色,它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色,是只有经过了前期渥堆,在湿热条件下才有可能出现的汤色。

现在的安茶工艺,存放八年后,是不可能出现乌红汤色的,这又说明了什么呢?叶底呈青色,这里的「青」,应该是深绿偏黑,说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底,随着冲泡次数的增多,其色泽会黑中泛青,慢慢变得新鲜而明润,而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶,既不同于绿茶,也不同于红茶,另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似,那么,陈化八年后的安茶,其汤色是不会醇厚黑红的。

这些珍贵的信息,反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后,现在的大部分安茶厂家,尚停留在相互模仿阶段,还没有真正把握安茶的传统工艺。

程世瑞先生的口述笔记原稿。

在芦溪,我参观过几个安茶生产厂,也品过数款不同类型、不同年份的安茶,说实话,我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点,大部分的安茶,仍偏苦涩,青味重,还保留着绿茶的火香,以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶,会有淡淡的箬叶香和竹青味,这与安茶的箬叶竹篓包装有关,并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。

现在的安茶工艺,基本选择谷雨至立夏前后的茶青,杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后,白天在竹甑中,把毛茶烘干,等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上,承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶,次日在太阳下晾晒一天,然后蒸软,压入衬有新鲜箬叶的竹篓,最后烘干和陈化。

安茶在历史上素有「圣茶」之名,茶性温凉,清热祛湿,可作药用。因此,安茶的复兴和传承,显得尤为必要。作为一个爱茶之人,我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里,结合黑茶的制茶原理,去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯,安茶的未来不可限量。

时间:2021年1月15日上午

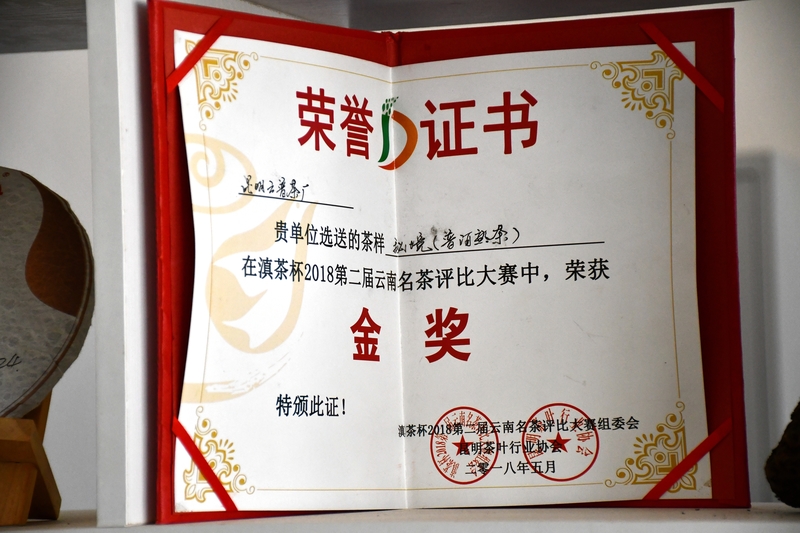

地点:昆明云普茶厂

采访者:新茶媒、企业外脑、晓德书号

访谈对象:杨行吉

杨行吉,祖籍安徽,高级农艺师,享受国务院政府特殊津贴专家。1963年毕业于安徽农学院茶叶系,由国家统一分配到云南临沧茶区,任茶叶技术员,调查茶叶生产情况,帮助茶区规划茶园发展,用自己所学的茶叶知识理论,教茶农科学种茶、制茶、提高茶叶品质,实现增产增收。六十年代大多数茶区农民只会简单地做晒青毛茶,红茶很少做,炒青、烘青更不会做,为此,他每到一处都教茶农做红茶、炒青茶和烘青茶,在全区逐步地推开了红、绿茶制作。

1980年杨行吉被任命为临沧地区茶科所所长,在一座荒山坡地上,带领了几位同志创办了临沧地区茶叶科学研究所。建盖茶叶初、精制车间400平方米,茶叶生化室一间,150平方米,四层职工宿舍一幢。还租用附近生产队荒地100亩,作为茶叶栽培试验基地,边建所、边生产、边科研,仅用了两年时间,很快在租用的土地上,栽种了茶叶良种,三年后初见成效,亩产达百斤。同时还在茶科所附近生产队几十年的老茶园里,进行老茶园改造试验、台刈修剪试验,仅用两三年,使几十年的老茶树变成了青青茶园,亩产达百斤以上。之后,他以点带面,把试验成果在全区推广使用,对改变临沧茶园面貌,增加产量,增加茶农收入,起了重要作用。

1981年,杨行吉开始新的试验课题,大胆革新红碎茶,取消单独萎凋工序,进行“红碎茶初制新工艺及新机具”试验项目。经过三年多批次不断试验,1983年经全国有关茶叶专家、学者等20余人现场鉴定,得到了高度认可,在同行内属全国首创。新工艺彻底改变了原经萎凋老工艺的茶叶品质,新工艺制出来的红碎茶品质,突出浓、强、鲜,经生化测试结果,茶黄素、茶红素、水浸出物、氨基酸等均比老工艺制出的红碎茶多,同时还可以节省时间,降低成本。老工艺必须经过8—10小时萎凋,才能揉切、发酵,而新工艺现采下的鲜叶及时就可以制造,既省时又省工。

1983年“红碎茶初制工艺及新机具”试验成果被评为省科技进步二等奖;1985年他被评为高级农艺师;1989年省政府授予有突出贡献的优秀专业技术人才称号;1992年享受国务院政府特殊津贴。

1984年,杨行吉调临沧地区外贸局任副局长,主管全区茶叶产、供、销工作。在任期间,多数时间仍到全区各个初、精制茶厂指导工作。为了加快全区经济发展,搞活经济,在地委、行署的领导下,除完成省茶叶公司调拨任务外,他还组织全区各茶厂和其他茶厂的部分工夫红茶、红碎茶直调广东省茶叶进出口公司出口,使各个茶厂增产增收,多创外汇,加速了全区的经济发展。

1985年他调临沧地区茶叶局任副局长,在地委、行署直接领导支持下,在一块空地上盖起了办公室、宿舍、试验车间,同时还在海拔2200米以上的20亩茶地上进行茶树快速高产试验。三年成园投产,亩产达200公斤,成为全区的样板茶园。他还在茶叶局下成立了临沧地区茶叶公司,成为产、供、销一条龙实体单位,专门为全区各个茶厂服务。同时还帮助公司茶叶技术人员和工人,在试验车间里,进行各类茶叶试验,其中普洱茶继茶科所为重点试验,经过多批生产试验,初步获得成功,并在全区推广生产普洱茶。

1989年他调到云南省农业厅下属单位省农工商实业公司任经理。1990年省农业厅准备自己办茶厂,他被抽调筹办,在农业厅生产基地大普吉,建立简易厂房400平方米,购置了茶叶机械设备,在一年内筹备基本就绪。1991年茶厂正式成立,他被任命为厂长,主要研究加工普洱茶系列产品,直至1998年退休。

2000年他与云南农业大学周红杰教授合作,进一步深化普洱茶研究,从事生物化学变化与普洱茶的品质的关系研究,该厂成为云南农大的普洱茶研究教学基地,茶厂提供生产工艺研究,农大对普洱茶工艺中微生物参与进行分析试验研究,经过多批次反复试验研究,普洱茶加工工艺得到了很大提升,为生产高品质普洱茶奠定了基础。

2021年1月15日上午,新茶媒丶企业外脑联合晓德书号一行,到昆明几十公里郊外的昆明云普茶厂采访老茶人杨行吉。

杨老师师承茶界黄埔军校——安徽农学院,陈椽前辈嫡系,60年代建临沧茶科所,70年代自发研究发酵熟茶,80年代筹建花园茶厂,德高望重,成绩斐然。

采访中任你茶界敏感疑问尖锐话题,杨老师毫无忌讳,有问必答,他说:"所谓专家,除了理论学问做得好,最重要的是能用专长帮助企业发展。"

向心怀坦荡正直无私的老茶人致敬!

以下是访谈内容:

【问】:我们了解到杨老师是六十年代到的云南临沧,请问那个时候临沧当地做的是什么茶?【杨】:晒青茶,也有少量的红茶。但制茶工艺极其不规范,一家一户做的茶,工艺基础整体较差。

【问】:那时,当地喝的是什么茶呢?

【杨】:也是晒青茶。但是我对现在一昧强调的老式做法(传统工艺)有些看法,当年外面的人很不接受云南茶,当然有云南茶浓强度过高是一个原因,更重要的是因为云南粗放式的制茶工艺。那个时期的云南茶区普遍现象是:条件艰苦、设备简陋、工艺简单,经常见到农户背着娃娃上山采茶,回来后搭一个三脚架煮完饭就开始用这口锅杀青了,杀青完后开始揉茶,不是用手揉,直接用脚搓啊!搓完后放到簸箕里,有太阳的时候就拿出去晒了!这样的环境下怎么能做出好茶呢!

【问】:那其它茶区比如版纳、思茅的情形又怎么样?

【杨】:都差不多啦,普遍都比较落后。

【问】:六十年代在云南有没有普洱茶的概念?

【杨】:有了,当时勐海茶厂也想做,因为香港澳门那边有需求。当时做绿茶的多,雨水天的夏茶,毛茶积压在简陋的临时仓库里拉不回来,经常被雨淋,到了秋季拉回来颜色都变了,检验一下也是可以卖到港澳一带的。但这种茶只能算是自然发酵,也不叫普洱茶,压成饼的话叫青饼,泡出来的汤色也显红。当时勐海茶厂的厂长是唐庆阳,老家和我挨得很近,口音也相似。我试了一下这种茶,发现霉味很重,我说这茶怎么能喝呢?唐厂长答:小伙子,要学一下!我们要把这种人工发酵的普洱茶研究出来,意义很大呢!但当时我很不感兴趣,就一直没在意。

【问】:当年的茶区大树茶多不多?

【杨】:很多啊!不过那个时期砍树现象就很严重了,就像勐库的小户赛,有上寨、中寨和下寨,茶树的气候、土壤和品种都一样,为什么现在中寨的茶价最高?中寨的拉祜族跟我说:以前他们寨子的汉族人想增加产量,把树砍了发的就多,我们不想赚那么多钱,就没砍,结果现在我们的茶比他们的值钱了!

【问】:说到大茶树,想请教下杨老师,树龄大的茶树和树龄小的茶树,哪一种茶的口感会好一些?

【杨】:我认为,在同一块地方,树龄大的茶树口感上要比树龄小的好。还要注意,茶树周围有没有水果树,比如2002年有茶农给我推荐一棵很大的茶树,我买了他的鲜叶,但是做出来的茶并不好吃,后来才发现这棵大茶树周围有很多核桃树,核桃树对茶树影响很大,这种环境下的古树茶,甚至不如台地茶好喝!此外,还要看茶树的朝向,像冰岛,周围也有很多大茶树,为什么就老寨的最好?除了朝向,还有茶树不密集,土壤能提供充足的营养。

【问】:当时临沧有没有做紧压茶的?

【杨】:当地就是做成散的自己吃,如果茶厂要调货,比如下关茶厂要货,就必须用马帮驮,散的体积太大,就洒一些水压在箩筐里驮运。那个时候马走的慢,天气又热,驮到茶厂要十多天,茶汤的颜色都开始变红了。当时下关茶厂的原料用量,临沧茶占的比重还是很大的,如果要1万担,临沧这边起码要供应六千担。下关主要是做边销茶,所以临沧供应的料也是以老叶子为主。下关做的紧压茶,苦涩味下降了很多,一开始我也不知道,后来临沧这边觉得原料成本太高,和下关茶厂讨价还价,谈不拢,就决定自己生产。茶做出来后送到迪庆,结果人家不接受,原因是——苦涩味重!我们这才知道,下关做的紧压茶,是经过发酵的,此外还掺了一部分的烘青料。

【问】:请杨老师介绍一下1980年筹建临沧茶科所的情况?

【杨】:当时是为了研究红碎茶,一开始是省茶叶公司提议,在风庆茶厂搞,几次试验下来没有成功。临沧地委决定自己搞,我们就建了临沧茶科所自己研究。茶科所有了成果之后,省茶叶公司和外贸局又出面了,说是得打省里的牌子,这才投了科研经费。

【问】:89年筹建的茶厂是哪一个茶厂,是省茶叶公司的吗?

【杨】:那个是花园茶厂,是农业厅下属的一个茶厂,我之前在临沧茶叶局,因为我和外贸部的出口公司比较熟,方便办理出口许可证,所以89年调我到农业厅在昆明大普吉筹建花园茶厂,主要是生产普洱茶,也就是现在的熟茶。

【问】:熟茶工艺中,原料的老和嫩对发酵出来的熟茶有什么影响?

【杨】:原料嫩的话,发酵出来的茶滋味比较单一,老的料一般都是成熟的叶子,发酵的熟茶滋味丰富一些。一般较嫩的料如单芽做的熟茶比较好看,但用量少。比如这个土司砖,用的原料就比较粗老,很受广东一带茶友的欢迎。

【问】:在昆明发酵熟茶用的时间有多少天?

【杨】:在哪里发酵时间都差不多,主要还是看原料的状况,一般在昆明发我们用70多天,有的原料也会到80多天。

【问】:用古树茶为原料发的熟茶和用一般料做的熟茶口感区别大不大?

【杨】:区别还是很大的,一般懂茶的都能喝得出来的,主要是成本高,价格也贵些。

【问】:云南有很多茶区,临沧就有勐库、永德、凤庆等,哪一个片区的原料制作熟茶品质上有优势?

【杨】:我们考察原料,主要是看它的浓淡,不管哪个茶区,如果发酵出来的熟茶浓强度高,我们就认可它。

【问】:杨老师对普洱茶的前景怎么看?

【杨】:今年茶行业市场很不好,但我们的熟茶还是供不应求的。熟茶有一个最大的好处,就是养胃,这个保健功能是非常明显的,所以我非常看好熟茶的前景!

【问】:杨老师研发熟茶有多少年了?

【杨】:我在60年代也就开始研究,但都是私下里小规模的尝试,真正大规模做熟茶,还是从花园茶厂开始的。

【问】:杨老师对熟茶的“堆味”怎么看待?

【杨】:我没做过这方面的科学研究,所以堆味怎么产生的我不知道。但我知道怎样避免堆味,在发酵过程中从技术上就可以解决,我们可以做到刚出厂的熟茶就没有堆味!熟茶发酵的规律,至今没有人成功做过较为系统的科学研究。

【问】:杨老师对现在的“小堆发酵”、“木框发酵”怎样看?

【杨】:这是做样子,做宣传样子!我试过了,效果不好!

【问】:熟茶的樟香味是原料的因素,还是工艺的因素?

【杨】:是仓储的因素,主要是湿度!

【问】:普洱茶在云南哪几个地方存放适合一些?

【杨】:临沧、勐海、思茅都挺好,此外蒙自也不错的。

【问】:杨老师如何理解勐海味?

【杨】:勐海味我不知道,我只知道与原料无关,主要还是人和工艺的问题。不是只有在勐海才能发酵出好的熟茶!

【问】:杨老师做熟茶这么多年,能不能透露一下熟茶工艺最大的技术改进在哪方面?

【杨】:就是原料、温度、湿度、空气、水这些因素的合理调配!

【问】:当下普洱茶的制作比较混乱,特别是茶区的毛茶制作,有很多专家说法都不一致,有没有必要统一管理?

【杨】:现在我们很多地方的技术干部都是靠嘴皮子,只会讲空话,那些所谓的专家,连一款像样的茶都出不来!我认为作为专家,应该凭借自己的专业专长,帮助企业、茶农做出让大家都满意的产品,这才是专家!生茶和熟茶还是应该分开,统一叫普洱茶不合理,各有各的属性,大米和米饭毕竟不是同一种食品。

【问】:晒青毛茶的手工杀青和机器杀青,杨老师怎么看?

【杨】:别人怎么看我不知道,但手工杀青的茶我是不会要的!

晓德书号团队和杨行吉老师合影

晓德书号团队和杨行吉老师合影

全体采访人员和杨行吉老师合影

全体采访人员和杨行吉老师合影

文:刀哥

图:王磊

资料提供:昆明云普茶厂、企业外脑、新茶媒团队、晓德书号团队