古代人对茶的讲究与重视

大大超于现在

泡茶的方式更是花样百出

庆幸画家把这些场景画了下来

通过这些画

一起去围观古人喝茶

中国古人以各种形式留下了许多关于用茶、品茶、斗茶的图画,这些图片资料是了解古代饮茶习俗的重要资料,从图片中我们不但可以看到古代的各种饮茶方式,还可以了解茶具的变化史。今天就介绍一下我国古代流传下来的部分茶图。

元墓壁画:茶道图

茶道图 [元] 作者不详

彩绘壁画

画面生动地再现了元代的饮茶习俗饮茶场面。长桌上有内置长匙的大碗、白瓷黑托茶盏、绿釉小罐、双耳瓶。桌前侧跪一女子,左手持棍拨动炭火,右手扶着炭火中的执壶。桌后三人:右侧一女子,手托一茶盏;中间一男子,双手执壶,正向旁侧女子手中盏内注水;左侧女子一手端碗,一手持红色筷子搅拌。

河北宣化6号墓壁画:茶作坊图

下八里村6号墓壁画--茶作坊图 [辽]

作者不详

壁画中共有6人, 一人碾茶,一人煮水,一人点茶。形象生动,反映了当时的煮茶情景。

辽张恭诱墓壁画:煮汤图

张恭诱墓壁画(局部)--煮汤图 [辽]

河北宣化下八里张恭诱墓出土

壁画中一童正执扇煮水,炉火正红,一男子端茶盘,盘中有茶二盏,桌上还放有茶托、茶盏。

辽韩师训墓壁画:妇人饮茶听曲图

韩师训墓壁画--妇人饮茶听曲图 [辽]

河北宣化下八里韩师训墓出土

壁画右侧一女人正端杯饮茶,桌上还有几盘茶点,左侧有人弹琴,形像逼真。

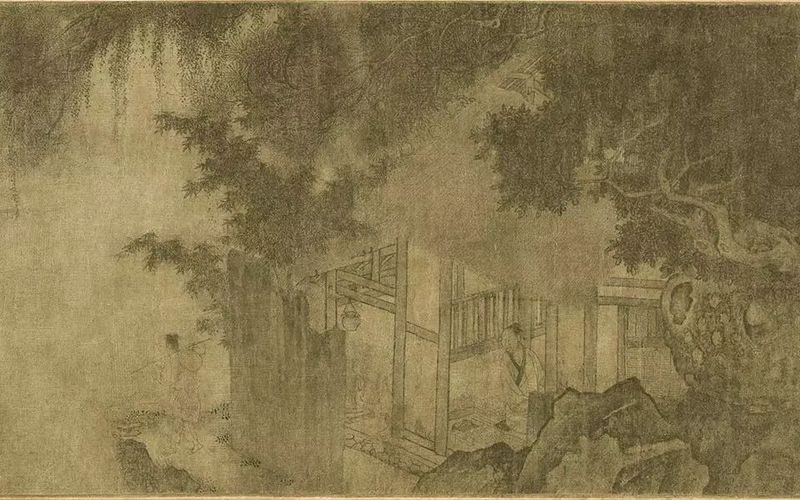

卢仝烹茶图 [南宋] 刘松年

该画生动地描绘了南宋时的烹茶情景

画面上山石瘦削,松槐交错,枝叶繁茂,下覆茅屋。卢仝拥书而坐,赤脚女婢治茶具,长须肩壶汲泉。

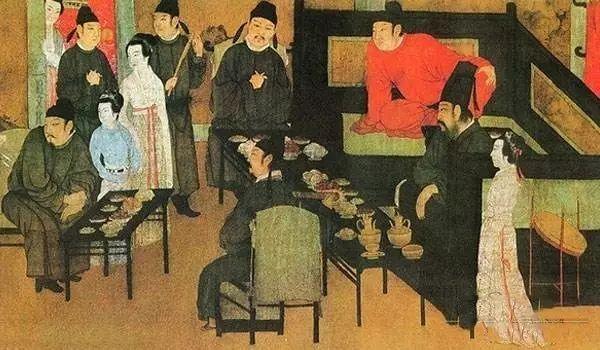

宫乐图(会茗图) [唐]

宫乐图(会茗图) [唐] 作者不详

纵48.7厘米,横69.5厘米

台北故宫博物院收藏

描绘宫廷仕女坐长案娱乐茗饮的盛况。图中12人,或坐或站于条案四周,长案正中置一大茶海,茶海中有一长炳茶勺,一女正操勺,舀茶汤于自己茶碗内,另有正在啜茗品尝者,也有弹琴、吹萧者,神态生动,描绘细腻。

周昉:调琴啜茗图卷

调琴啜茗图卷 (听琴图) [唐] 周昉

台北故宫博物院收藏

周昉,又名景玄,字仲朗、京兆,西安人,唐代著名仕女画家。擅长表现贵族妇女、肖像和佛像。

画中描绘五个女性,其中三个系贵族妇女。一女坐在盘石上,正在调琴,左立一侍女,手托木盘,另一女坐在圆凳上,背向外,注视着琴音,作欲饮之态。又一女坐在椅子上,袖手听琴,另一侍女捧茶碗立于右边,画中贵族仕女曲眉丰肌、秾丽多态,反映了唐代尚丰肥的审美观,从画中仕女听琴品茗的姿态也可看出唐代贵族悠闲生活的一个侧面。

阎立本:萧翼赚兰亭图

台北故宫博物院收藏南宋摹本

辽宁省博物馆收藏北宋摹本

阎立本,唐代早期画家,擅长画人物肖像和人物故事画。

画面有5位人物, 中间坐着一位和尚即辨才,对面为萧翼,左下有二人煮茶。画面上,机智而狡猾的萧翼和疑虑为难的辨才和尚,其神态维妙维肖。画面左下有一老仆人蹲在风炉旁,炉上置一锅,锅中水已煮沸,茶末刚刚放入,老仆人手持“茶夹子”欲搅动“茶汤”,另一旁,有一童子弯腰,手持茶托盘,小心翼翼地准备“分茶”。矮几上,放置着其它茶碗、茶罐等用具。这幅画不仅记载了古代僧人以茶待客的史实,而且再现了唐代烹茶、饮茶所用的茶器茶具,以及烹茶方法和过程。

饮茶图

团扇绢本设色

纵35.8厘米 横35.9厘米

(美)弗利尔美术馆藏

图中画一侍女双手捧茶盘,一妇人伸手盘中拿茶具。右边一贵夕3面向她们而立,仪态端庄娴静。后随侍女双手捧一锦盒。画风承唐代周吩,典雅浓丽。旧题南唐周文矩画,然观其时代气息,应为宋人所作。

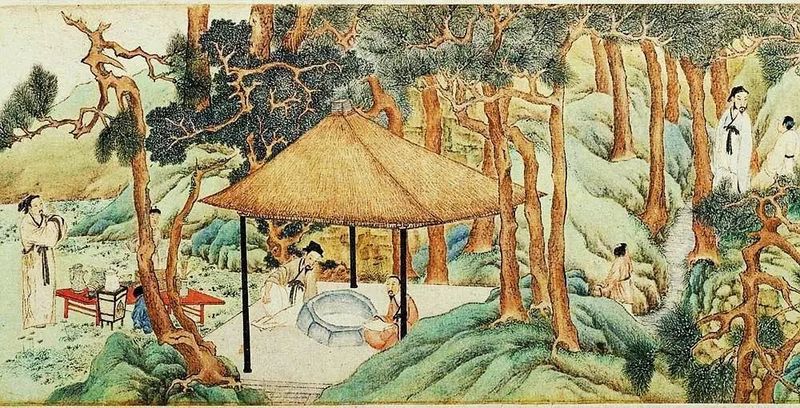

(南宋)刘松年:撵茶图

台北故宫博物院收藏

该画为工笔白描,描绘了宋代从磨茶到烹点的具体过程、用具和点茶场面。画中左前方一仆设坐在矮几上,正在转动碾磨磨茶,桌上有筛茶的茶罗、贮茶的茶盒等。另一人伫立桌边,提着汤瓶点茶(泡茶),他左手边是煮水的炉、壶和茶巾,右手边是贮水瓮,桌上是茶筅、茶盏和盏托。一切显得十分安静整洁,专注有序。

画面右侧有三人,一僧伏案执笔作书,传说此高僧就是中国历史上的“书圣”怀素。一人相对而坐,似在观赏,另一人坐其旁,正展卷欣赏。画面充分展示了贵族官宦之家讲究品茶的生动场面,是宋代茶叶品饮的真实写照。

斗茶图卷 [唐] 阎立本

阎立本,唐代早期画家,擅长画人物肖像和人物故事画。

这幅画生动地描绘了唐代民间斗茶的情景。画面上平民装束的人物,似三人为一组,各自身旁放着自己带来的茶具、茶炉及茶叶,左边三人中一人正在炉上煎茶,一卷袖人正持盏提壶将茶汤注入盏中,另一人手提茶壶似在夸耀自己茶叶的优异。右边三人中两人正在仔细品饮,一赤脚者腰间带有专门为盛装名茶的小茶盒,并且手持茶罐作研茶状,同时三人似乎都在注意听取对方的介绍,也准备发表斗茶高论。整个画面人物性格、神情刻画逼真,形象生动,再现了唐代某些产区已出现的斗茶情景。

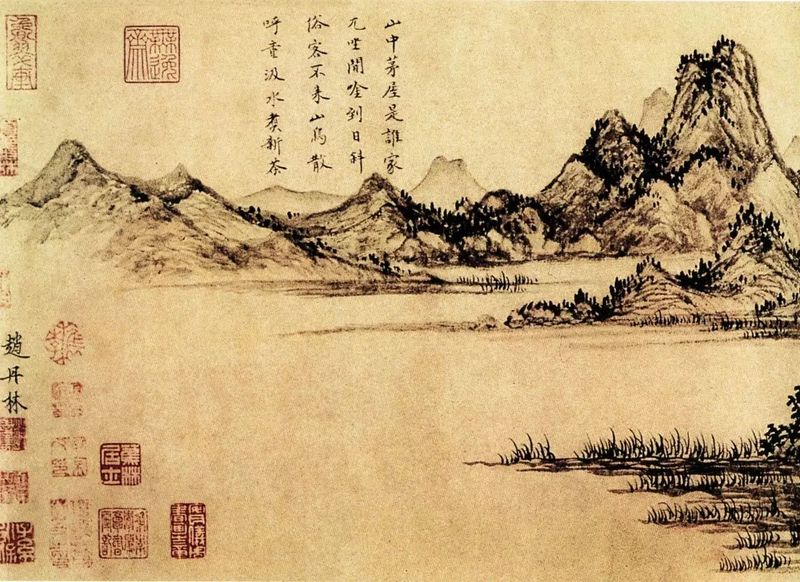

赵原:陆羽烹茶图(元)

纵27.0厘米,横78.0厘米

台北故宫博物院收藏

该画以陆羽烹茶为题材,用水墨山水画反映优雅恬静的环境,远山近水,有一山岩平缓突出水面,一轩宏敞,堂上一人,按膝而坐,傍有童子,拥炉烹茶。画前上首押“赵”字,题“陆羽烹茶图”,后款以“赵丹林”。画题诗:“山中茅屋是谁家,兀会闲吟到日斜,俗客不来山鸟散,呼童汲水煮新茶。”

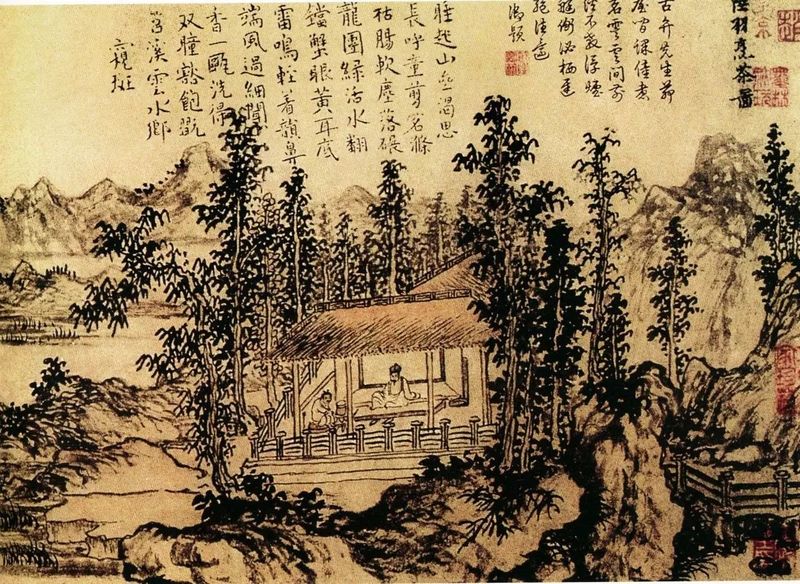

品茶图 [明] 文征明

台北故宫博物院收藏

画中茅屋正室,内置矮桌,文征明、陆子傅对坐,桌上只有清茶一壶二杯。侧尾有泥炉砂壶,童子专心候火煮水。根据书题七绝诗,末识:“嘉靖辛卯,山中茶事方盛,陆子傅对访,遂汲泉煮而品之,真一段佳话也。”

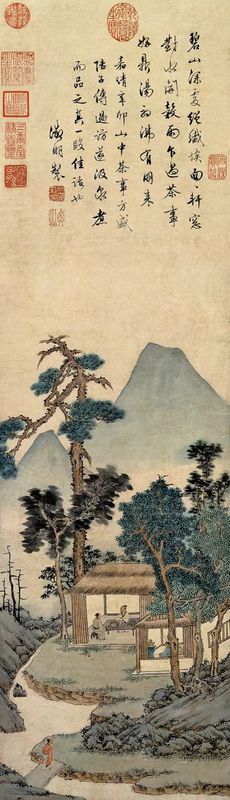

会图 [明] 文征明

纵21.9厘米,横67厘米

北京故宫博物院收藏

画面描绘了正德十三年(1518年),清明时节,文征明同书画好友蔡羽、汤珍、王守、王宠等游览无锡惠山,饮茶赋诗的情景。半山碧松之阳有两人对说,一少年沿山路而下,茅亭中两人围井阑会就,支茶灶于几旁,一童子在煮茶。

画前引首处有蔡羽书的“惠山茶会序”,后纸有蔡明、汤珍、王宠各书记游诗。诗画相应,抒性达意。

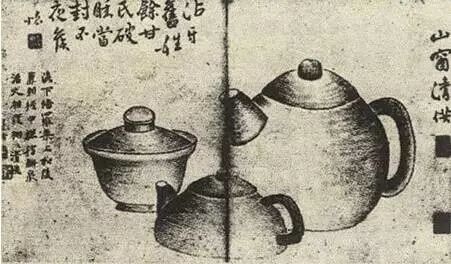

山窗清供图 [清] 薛怀

此画以线描绘出大小茶壶和盖碗各一,明暗表现的十分好。画上自题五代诗人胡峤诗句:“沾牙旧姓余甘氏,破睡当封不夜候。”另有当时诗人、书家朱显渚题六言诗一首: “洛下备罗案上,松陵兼到经中,总待新泉活水,相从栩栩清风。”茶具入画,反映了清代人对茶具的重视。

復竹炉煮茶图 [清] 董诰

明代王绂曾作《竹炉煮茶图》遭毁后,董诰在乾隆庚子(1780年)仲春,奉乾隆皇帝之命,复绘一幅,因此称“復竹炉煮茶图”。画面有茅屋数间,屋前几上置有竹炉和水瓮。远处有山水,。画右下有画家题诗:“都篮惊喜补成图,寒具重体设野夫。试茗芳辰欣拟昔,听松韵事可能无。常依榆夹教龙护,一任茶烟避鹤雏。美具漫云难恰并,缀容尘墨愧纷吾。” 画正中有“乾隆御览之宝”印。

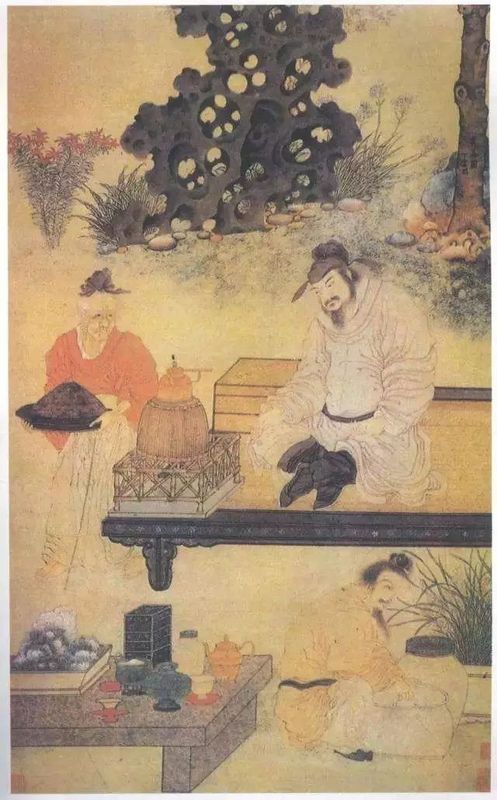

煮茶图 [明] 丁云鹏

纵140.5厘米,横57.8厘米

无锡市博物馆收藏

图中描绘了卢仝坐榻上,榻边置一煮茶竹炉,炉上茶瓶正在煮水,榻前几上有茶罐、茶壶,置茶托上的茶碗等,旁有一须仆正蹲地取水。榻旁有一老婢双手端果盘正走过来。背景有盛开的白玉兰,假山石和花草。

来源:遵义茶业集团

如有侵权 请联系删除

明志·怀念·感恩

——浅析陆羽《歌》之标题及诗意

不羡黄金罍,不羡白玉杯。

不羡朝入省,不羡暮入台。

千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。

(《吃茶去》杂志)茶圣陆羽这首著名的歌体诗,在茶人中广为传诵。初看诗意比较直白,其中“黄金罍”、“白玉杯”为珍贵器具;“省”与“台”是朝廷里的重要部门;“西江”为陆羽故乡竟陵(今湖北天门)的母亲河,阐明作者不羡慕高官厚禄荣华富贵,非常怀念故乡、故人的情怀。但结合陆羽生平和此歌的写作背景,有其更深的含义。

古体诗词中,除另有词牌的“词”以外,有长短句的被称为“歌”,有别于“诗”和“词”,如著名的卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》,简称《七碗茶歌》。

古代大部分歌体诗都是有标题的,有些为无题或失题。陆羽的这首歌,在《全唐诗》中标题为《歌》,文字略有不同,当代大多称之为《六羡歌》。

本文就这首歌的标题及诗意作些粗浅探讨。

罍——流行于商晚期至春秋中期大型盛酒器和礼器,多用青铜或陶制成。

多种版本

据笔者涉猎的资料,古籍上的《六羡歌》有多种版本。

以年代为序,最早是中唐李肇(?—854)《唐国史补·卷中》的记载:

羽少事竟陵禅师智积,异日在他处闻禅师去世,哭之甚哀,乃作诗寄情,其略云:

不羡白玉盏,不羡黄金罍。

亦不羡朝入省,亦不羡暮入台。

千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。

这与今天流行的《六羡歌》有些变化,首先一二两句是颠倒的,“杯”字用作“盏”字。以笔者愚见,“盏”字更为准确,因为古代饮茶以茶盏、茶碗为多,很少提到茶杯。三四两句均多了一个“亦”字。

李肇所记“其略云”,说明只是大概而已,而不是确切文字。

其次是中唐赵璘(约802—约868)《因话录》记载。赵璘在该书记云:“(陆羽)与余外祖户曹府君,外族柳氏,外祖洪府户曹讳澹,字中庸,别有传,交契深至。”关于《歌》的记载,则是这样的:

余幼年尚记识一复州老僧,是陆僧弟子,常讽其歌云:

不羡黄金罍,不羡白玉杯。

不羡朝入省,不羡暮入台。

千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。

赵璘记载说是幼年时记识复州一位年老的陆僧弟子,常讽此歌。说明也是凭记忆所记的大概而已。

可以看出,前四句句式已改。

最近发现的文献表明,陆羽卒于803年,与原先记载的804年相差一年。上述两种文献均距陆羽身后不远,具有较高的可信性。

(图注:上海古籍出版社1979年合并出版的《唐国史补·因话录》)

北宋太平年间编成的《太平广记》则是这样记载的:

至大和,复有一老僧,云是陆弟子,常讽歌曰:

不羡黄金罍,不羡白玉杯。

不羡朝入省,不羡暮入台。

惟羡西江水,曾向晋陵城下来。

这一记载与赵璘所记相比,第五句只用一个“羡”字。从诗歌朗诵来说,“千羡万羡” 比“惟羡”朗朗上口。《太平广记》记载此说引于《大唐传载》,笔者网上检索未发现,可能是误记。如果《大唐传载》有记载,年代则早于《唐国史补》。

成书于清康熙四十六年(1707年)的《全唐诗》,是根据明人资料搜集扩充的。该书记载此歌的标题为《歌》,题下附录:“太和中,复有一老僧,云是陆弟子,常讽此歌”。其中“太和”为“大和”之误,“大和“纪年为 827—835 年,其时陆羽已逝世30年左右。《歌》之内容与《太平广记》相比,仅一个字不同,“晋陵”被改为“金陵”。

上述文献中的“竟陵”、“晋陵”、“金陵”,均作为今湖北天门古地名,但准确古地名为“竟陵”或更早的“景陵”,后两个可能因音节相近而误用。

可能系口头流传

陆羽文史底蕴丰厚,文笔精妙,著述较多,只是他未能出仕,经济也不宽裕,除《茶经》外,其它著作均未结集刻印,诚如欧阳修《集古录跋·陆文学传跋》云:“它书皆不传,独《茶经》著于世。”

根据上文所述,古籍上记载陆羽这首多版本的《歌》,文字是有所变化的,其中较早的《唐国史补》说只是记其大概;《因话录》记载为成年或晚年写出的“幼年记识”;后两种则沿用《因话录》所记。这说明此《歌》原作已无从查考,而可能是他人、尤其是复州老僧口头流传下来的。

一般认为,此歌作于陆羽约56岁寓居饶州(今江西上饶)玉芝观时。陆羽约49岁,应戴叔伦之邀,前去洪州(今南昌一带),准备在太守李皋战胜叛军坐镇湖南后同去入幕。无奈李与叛军相持不下,戴叔伦又因未能及时服从朝廷调谴而被问罪,陆羽因此不得不离开州府移居玉芝观,好在他还能随遇而安,在玉芝观开山种茶 ,建造山舍。

约定成俗的《六羡歌》题名误导诗意

古代没有发达的印刷业,一旦年代久远,失传或失题的著作甚多,由后人标注题目则是司空见惯之事。我们可以想像,此歌陆羽原作是有题名的,由于未能勒石或刻书,后人传诵时不需题名,久而久之就丢了题名。因多种版本写到6个“羡”字,不知何时开始,人们便据此题名为《六羡歌》。

《全唐诗》以《歌》为题,仅是根据格式命题的统称而已。

按古代诗歌命题惯例,很多无题诗歌以开头几字命题,那么这首歌应命题为《不羡歌》。而按诗意,也应该命名为《不羡歌》。

而按《全唐诗》记载,第5句为“惟羡西江水”,那么全诗仅有5个“羡”字,如按《六羡歌》类推,则应为《五羡歌》。

笔者以为,《六羡歌》、《五羡歌》均不能反映诗的原意,因为诗中只有两个或一个“羡”字,另外4个实为意义相反的“不羡”,将“不羡”命名为“羡”,有悖于陆羽的原意,有误导诗意之嫌。

因此,《六羡歌》其实是错误命题,只是约定成俗而已。

因悼念恩师而作,

明志中蕴涵怀念与感恩

从诗意来看,读者首先会感到这是一首明志歌。

作为隐士,陆羽地位卑微,他在茶学及诗文方面的杰出才华,朝廷曾先后诏命他担任九品太常寺太祝和六品太子文学,体现了盛唐时代“不拘一格降人才”的制度与气度。也许是害怕“侯门深如海”,也许是看到了很多官场好友及李冶进京后的悲惨遭遇,看清了官场的险恶,淡泊名利、习惯于隐士生活的陆羽,两次诏命均不就,这与他歌中所写的志向完全吻合。

据《唐国史补》记载,陆羽是在他处获悉智积禅师圆寂后,深情怀念恩师的即兴悼念之作:“羽少事竟陵禅师智积,异日在他处闻禅师去世,哭之甚哀,乃作诗寄情”虽然歌中既没有点出智积禅师大名,也没有悼念文字,但读者完全能读出其中深深的怀念与感恩之情。

在每一位游子的心目中,故乡总是与风土人情联在一起的,尤其是与厚待、善待于己的亲友、尊长、故旧联在一起的。陆羽所怀念与感恩的尊长、故旧,除了恩师智积禅师外,还包括他的养父母兼启蒙师李儒士夫妇、老师邹夫子、太守李齐物、崔国辅及众多善待于他的僧俗人物。虽然他不想过寺僧生活,但是,如果不是恩师收养他,也许不会成就为茶圣。以精行俭德为做人宗旨的陆羽,对智积禅师等人的深情怀念与深深感恩完全在情理之中。笔者以为这比简单地理解为怀念智积禅师或明志之作更加合情合理。

综上所述,陆羽这首《歌》,因怀念故乡、故人而作,明志中蕴涵着深深的怀

念与感恩之情。虽然此歌技巧一般,文采平平,但情深意切,富有艺术感染力,作者的文字功底由此可见一斑。

根据诗意,笔者认为将此《歌》命题为《西江水》或《西江歌》更为确切,陆羽早年写的《四悲诗》中,也有“梦魂和泪绕西江”之句,可见他是将西江视为故乡的。

以上是笔者的一点粗浅体会,抛砖引玉,请识者见教。

【摘自2015年第3期《吃茶去》杂志;作者:竺济法(浙江宁波)】

【前言】 茶起源于中国,盛行于世界。中国作为茶的故乡、茶文化发祥地,其茶文化源远流长,可以说,中华茶诗文化作为我国茶文化的重要内容,是茶文化的绚丽瑰宝。习近平曾殷殷叮嘱,要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章。一篇篇优美的咏茶佳作,对我国茶文化的继承、传播与发展起到了重要的推动与促进作用。

一言至七言茶诗

唐·元稹

茶

香叶,嫩芽,

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。

夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。

洗尽古今人不倦,将至醉后岂堪夸。

图/赏析 慧缘轩

图/赏析 慧缘轩