贵州省茶叶学会申报的《自然形绿茶》(标准编号T/GZTSS 10-2023)《贵州省少儿茶艺等级评价规范》(T/GZTSS 11-2023)2项团体标准于6月10日正式发布。这2项标准的发布,将对推进贵州省自然形绿茶加工技术并提升其产品质量、对贵州省加大茶文化普及力度和加强茶文化宣传发挥积极作用。

自然形绿茶是以绿茶加工方式生产的呈自然形态的绿茶产品,《自然形绿茶》团体标准规定了自然形绿茶的术语和定义、分级和实物标准样、要求、检验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存等内容,其中,分别规定了特级、一级、二级的单芽和芽叶自然形绿茶的感官品质要求及其水分、水侵出物、总灰分、粉末的理化指标。

据贵州省茶叶研究所高级农艺师、贵州省茶叶学会秘书长刘晓霞介绍,自2007年贵州省茶叶大发展以来,无论是家庭农场、小微茶企还是中、大型茶企的茶叶加工技术都有了长足发展。贵州目前有涉及茶叶产品的标准数十个,绿茶标准已覆盖扁形、卷曲形、颗粒形、针形、条形、圆球形等产品,但缺少自然形绿茶的标准。2011年,从原国家质检总局批准对“正安白茶”实施地理标志产品保护开始,加工自然形绿茶的贵州茶企日益增加。特别是茶园面积增大后,不少产茶区采用夏秋茶青加工绿茶时,发现夏秋原料加工自然形绿茶产品香气更鲜、更高,滋味更醇。目前,参加贵州省斗茶赛、“黔茶杯”名优茶评比的茶样里,自然形绿茶要占较大比例,有时甚至比扁形绿茶送样比例还高。

贵州省农科院茶叶研究所研究员、贵州省茶产业技术体系茶叶加工与机械功能实验室主任潘科告诉记者,自然形绿茶在加工过程中,针对原料持嫩性和均匀性采用轻揉捻或者不采用揉捻工艺,能够避免叶绿素在加工过程中过度氧化,进而更好地保持绿茶鲜活的色泽并规避茶叶苦涩味重的问题,更好发挥出贵州茶滋味鲜爽这一地域性品质优势。

随着自然形绿茶的市场需求量增加,近年来,贵州省9个市、州均有生产自然形绿茶,且产量越来越大,无论是举办斗茶赛还是生产企业加工自然形绿茶,之前都没有相应的省内标准对这一类自然形绿茶产品进行规范,通常是参照外省类似绿茶进行评审。自然形绿茶产品标准的制定,可以规范贵州省自然形绿茶的原料等级、外形特征、内质要求,完善贵州省茶产品系列评价体系。贵州省自然形绿茶现已有一定生产规模,这项标准的发布对贵州茶产业的发展有积极、重要的意义。

据了解,《贵州省少儿茶艺等级评价规范》针对6周岁—16周岁少年儿童茶艺考级与评价,规定了少儿茶艺的术语和定义、认定、评价等内容。按照该标准,对少儿茶艺茶基础知识考核从一级考核须能背诵5首经典茶诗词,认识茶树,认识贵州绿茶、贵州红茶,认识3种以上常用泡茶器具,到第十级考核须掌握《茶经》《大观茶论》相关知识、茶对外传播的相关知识以及茶会组织知识和茶席设计知识;而操作技能的考核从一级考核须能用茶水分离壶(杯),冲泡一种茶叶(三绿一红之一)到第十级须能独立泡茶接待亲友,能邀约组织小型茶会。

刘晓霞告诉记者,贵州省茶叶学会有茶艺师、评茶员等职业技能等级认定资质,也有茶艺演示、茶叶加工等6个专项考核资质,从事茶艺教学、培训和茶艺师职业技能鉴定。近年来,贵州省不仅成年人对茶感兴趣,很多少年儿童甚至幼儿对泡茶也有了浓厚的兴趣,不少茶室、茶楼、茶庄、家庭都有少儿泡茶的身影。少儿学习茶艺的过程,是一个学习茶知识、学习泡茶技能、传承茶礼仪、传播茶文化的过程。当前,茶文化的传承与推广不仅是成年人的责任,也是青少幼全体人员的责任。让孩子们从小学习茶知识茶文化,接受茶文化熏陶,有利于对我国茶文化进行深入广泛的传播。

贵州省茶艺发展起步晚,少儿茶艺更是处于初期阶段。近几年,贵州省不少中学、小学、幼儿园以及社会上不少培训机构都开展了少儿茶艺的兴趣教学,师资力量、教学内容五花八门。茶艺文化是我国有着几千年历史的传统文化,有民族性,更有知识性和科学性,成人茶艺的教学、内容、技能等级有国家标准予以规范,少儿茶艺的教学、内容急需相关的技术规程进行规范。少儿茶艺等级评价规范的制定,既可以根据年龄层次制定相适应的内容便于少儿学习茶艺循序渐进,树立知茶爱茶热爱传统文化的思想,又完善了茶行业相关知识技能评价体系。

来源:中国食品报网

如涉及版权问题请联系删除

“茶者,南方之嘉木也。”

“茶圣”陆羽在《茶经》开篇如是说。

西湖龙井,一向以“色翠、香郁、味醇、形美”四绝著称,位列中国十大名茶之一。历代名人都称颂其质量超群,文人常用“黄金芽”、“无双品”等词句来表达对西湖龙井的爱慕之情。

如果说西湖龙井是“绿茶皇后”,那么中茶茶叶股份有限公司旗下杭州龙冠实业有限公司(简称中茶龙冠公司)出品的“龙冠”牌龙井茶(简称龙冠龙井)则称得上是其皇冠上耀眼夺目的宝石。

好喝、好看,好闻,龙冠龙井可谓绿茶中的“三好学生”。探究龙冠龙井“三好学生”的养成,会发现是天时、地利、人和的共同作用,造就了其卓尔不群的独特品质。

中茶龙冠龙井:优越的茶区环境

“欲把西湖比西子,从来佳茗似佳人。”

“院外风荷西子笑,明前龙井女儿红。”

西湖产茶,历史悠久。

早在唐时,钱塘(今杭州)天竺、灵隐二寺所产之茶已经名见于经传。“茶圣”陆羽在他所著的《茶经》中,把“天竺、灵隐二寺”所产的茶定为当时的全国名茶之一。这是杭州出产茶叶的最早文字记载。

龙冠龙井茶区分布在包括狮峰山在内的西湖群山之中,其自有的云栖产区东濒西湖,南临钱塘江,为西湖龙井五大核心产区之一。受“一湖一江”水气调节和东南季风的影响,这里的气候总体而言比较温和,平均气温约16摄氏度,雨量充沛,年降雨量在1500毫米左右。尤其是春茶生产季节,“不雨山长涧、无云山自阴”,构成了独特的有利于茶树生长的小气候。

龙冠龙井茶区土壤深厚,质地疏松,以砂岩和部分泥页岩与石灰岩风化而成的红壤为主,氮、磷、钾和有机质等含量十分丰富;茶区内溪流泉水众多,虎跑溪、九溪、梅坞溪、白龙潭溪等发源于西湖群山,流经茶区注入钱塘江。

“山饮西湖,秀生龙井”,独特的自然山水为茶树的生长提供了优越的自然条件,得以采天地之精华,汲日月之灵气,孕育出龙冠龙井不凡的品质。

“天下名茶数龙井,龙井上品在狮峰。”

中茶公司“金中茶”系列之一的狮峰龙井茶,原料来自狮峰山脉海拔200米以上的白沙土茶园,采摘面不足1平方公里,采用明前开园珍贵头拨鲜叶,坚持“一芽一叶”,平均4-5斤鲜叶制1斤茶,是真正的优中选优。

“金中茶”系列是中茶公司高品质系列产品,凸显“好茶在中茶”的品牌理念,是供广大消费者鉴赏与收藏的茶叶珍品。

中茶龙冠龙井:优良的茶树品种

品种是一个产品的品质基础,没有好的茶树品种,难以做出一款好茶。

过去,西湖龙井茶区种植的茶树品种以龙井群体种为主,俗称“老茶树”,主要有龙井长叶、龙井圆叶和瓜子种。群体种是天然有性繁殖,必须由茶种栽种,并且出芽略迟。

在龙井茶树群体种的基础之上,经过单株选种、无性繁殖方法,龙井43这一更加优良的茶树品种问世。

与群体种相比,选育出来的龙井43发芽早,芽叶纤细秀美,制成的龙井茶具有外形扁平挺秀,香郁持久,滋味甘醇爽口的特点。

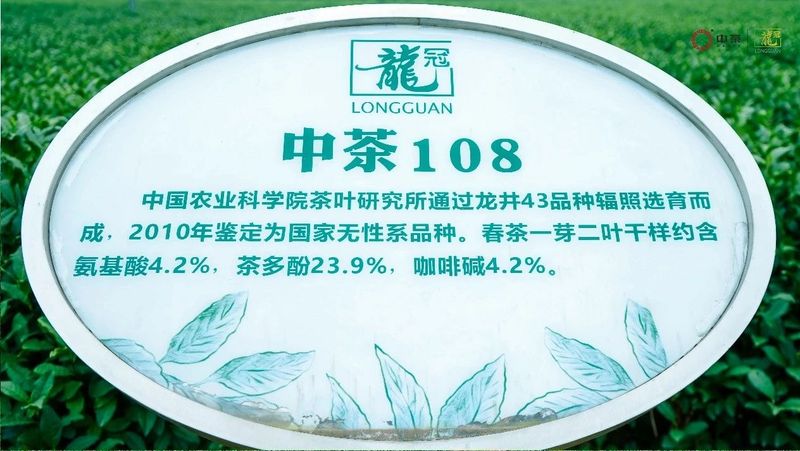

此后,中国农业科学院茶叶研究所在龙井43的基础上,进一步选育出中茶108,是第三代龙井茶树品种,2010年被全国茶树品种鉴定委员会鉴定为国家品种。

市面上,有的西湖龙井品牌将不同树种的茶拼在一起制作,不做区分。而中茶龙冠公司选择不把龙井43跟群体种做拼配,确保叶底的完整度、叶片的匀齐都是一致的。

其实,即便同是龙井43,生长周期到什么程度,采摘时芽叶形态的长短、粗细,采摘的方式都会对后期的制茶过程产生巨大影响。为此,中茶龙冠公司制定了一系列严格的企业标准,确保龙冠龙井的鲜叶品质始终如一。

在严格的企业标准之下,市场上收购鲜叶的方式显然是走不通的。于是从2001年开始,中茶龙冠公司在千岛湖地区建立了自己的种植基地,现在陆续纳入到旗下的茶园已达5000亩。

中茶龙冠龙井:严格的栽培管理和采摘标准

作为龙井茶行业里的龙头企业,中茶龙冠公司的栽培管理十分严格,茶树的种植不仅整齐划一,横竖看都是一条直线,而且还采用了茶园防霜扇、自动喷灌系统、太阳能灭虫灯、虫情测报器、土壤养分监测系统等现代化茶园装备,而这些都是普通茶农所不具备的。

进入到鲜叶采摘环节时,中茶龙冠公司的标准极其苛刻:一般茶园每亩采摘200公斤鲜叶,而龙冠龙井每亩只选摘约40公斤鲜叶,要求不带蒂,不带鱼叶。

正是有了这些严格的栽培管理和采摘标准,龙冠龙井的鲜叶才能以完好的品质进入到后期制作环节。

中茶龙冠龙井:精湛的制茶工艺

从上游茶树品种、种植规范到采摘标准进行统一管理,是茶叶标准化生产的第一步,但距离提供每一年都品质如一的产品,还有很多要解决的问题,这其中最难的问题当属制茶。

在世界茶版图里,有纯粹工业化的机器制茶,让茶的味道易于掌控,从而行销世界;有纯手工制茶,期待天时的配合触摸味觉的巅峰,以满足老茶客的极致追求。

中茶龙冠公司走的是另一条路:将手工制茶标准化、规模化,希望保留手工茶的最佳品饮体验,同时追求标准化带来的规模和可控性。这也是西方世界对于食品工业的评价标准,遵从它,也意味着中茶龙冠公司希望参与到全球茶叶市场中的雄心。

在中国,一杯好茶的诞生,离不开高超的制茶手艺。

龙井茶“三分看茶青,七分看炒功”,香郁、味甘的风味,扁平挺秀、色泽绿润的外形,这些龙井茶特征的实现,主要靠的是手工炒茶。

同机器炒茶相比,手工炒茶的最大妙处是,鲜叶从外到内一点一点地均匀杀青,10到15分钟内保证每一片茶叶的物质都充分被转化,经过反复辉锅、手压,使得炒出来的茶更重实,叶和芽紧凑地包裹在一起。

但是,手工炒茶是一件很苦又很有技术难度的事情。在茶季高峰期,炒茶师傅每天要工作15-16个小时,有时甚至更长。如果制茶者没有一颗精益求精的匠人心,双手便是没有灵魂的工具,任凭怎样努力,也是制不出好茶的。

对于这一点,西湖龙井非遗技艺传承人王国成有着深刻的体会。

王国成自幼跟随父亲学习炒茶手艺,1981年,他进入中国农业科学院茶叶研究所茶叶试验场(中茶龙冠公司前身),经过茶叶试验场的正规培训和锻炼,并获得了王卓再等龙冠龙井第二代手工炒制技艺传承人的专业指导,逐渐成为茶叶试验场炒制团队的中坚力量。

他在接受采访时说,手工炒茶,首先要经得住高温,“传统的龙井茶炒制讲究的是手不离茶、茶不离锅。炒茶的锅,锅温可以达到200度以上,不小心的话就会把手烫伤。”

王国成表示,手工炒茶,其次是要耐得住寂寞,“做茶叶,每天都是重复工作,长此以往,工作是很枯燥的。比如在春天的大好时光里,我们炒茶人是没有时间游山玩水的。”

王国成认为,手工炒茶,最终还要守得住初心。“初心是什么?就是既然从事这份工作,就要一如既往地做下去。炒茶的人,工作很苦很累。但是对于喜欢炒茶的人来说,也是很有乐趣的。每当自己把一杯好的茶叶做出来,奉献给消费者时,自己是很欣慰的。”

经得住高温、耐得住寂寞、守得住初心,这三句话构成了中茶龙冠公司的制茶训,被挂在了公司炒制中心的外墙上,时时提醒,岁月不忘。

王国成亲制的龙井茶,现已成为中茶非遗系列绿茶产品之一。中茶非遗系列绿茶产品是中茶联合各非遗制作技艺传承代表,由各位大师领衔炒制的精诚之作,传递出的是中茶公司守正创新,匠心传承非物质文化遗产的坚定承诺。

中茶龙冠龙井:严格把关的每一道工序

在中茶龙冠公司,传承已久的龙井茶炒制工艺被创造性地总结为“十大手法”,制茶过程按照现代工业品的生产方式,被拆解为可量化的26道工序,12道品控程序。

龙冠龙井的26道工序中,青锅和辉锅之间的回潮筛分是非常重要的环节,也是龙井茶炒制工艺的“十大手法”之一,青锅叶是外干里不干,水分分布不均匀,回潮的目的是为了茶叶水分内外分布均匀,梗叶均匀。回潮要先分筛,再把分筛后大、中、小三档青锅叶分别放在小簸篮里,轻轻压实,使其还潮。如天气干燥,茶叶不易还潮,需要用清洁白布浸湿后盖在上面,促使还潮。这道工序听上去简单,执行起来却十分繁琐。

西湖龙井非遗技艺传承人来国水有着30多年的制茶经验,据他介绍,回潮筛分时,茶叶需要不断地从锅子进去、出来、筛分,再进去、再出来、再筛分,“这些都会增加工作量,需要有很大的耐心。”

经过这一系列的工序后,茶叶的含水率可以被控制到5%以下;而未经过回潮的茶叶,则含水率高,不耐储存。

目前市场上有个别农户炒茶是直接将茶叶烘干,没有回潮筛分这个环节,“这意味着外面的茶叶炒得有点焦了,里面的水分还很高。”

听上去,回潮筛分是“十大手法”里最关键的手法,但来国水认为,龙冠龙井的炒制没有所谓“哪个手法最关键”之说,每个手法都很关键,哪个环节都不能缺失,每个环节都需要严格把控。

因此,严格走完每一道程序,就是将龙冠龙井做好的唯一秘诀。难怪有人说,龙冠龙井的加工,与其说是炒茶,不如说是在雕琢一件精美的艺术品。

一方水土养育一方茶,“天时”和“地利”是其基础,龙冠龙井的品质,因“人和”而达到极致。

古人所云的“天地之性人为贵”,即是很好的注解。

2008年,龙井茶手工炒制技艺已申报为国家级非物质文化遗产,手工炒制“十大手法”早已传授到浙江各个龙井茶区乃至全国广大茶区,成为中国制作扁形绿茶的通用技艺。

2022年11月,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选联合国非遗代表性项目名录,西湖龙井制茶技艺名列其中,这意味着以龙井茶炒制“十大手法”为代表的中国制茶技艺和文化,会在国际上产生更大的影响力。

中茶龙冠龙井,香飘世界

大自然赋予独特的地域条件,几千年种茶人选育出合适地域条件的优良茶树品种,几代制茶人的勤劳与智慧形成的精湛技艺,这些汇聚天时、地利、人和的合力,造就了今天的龙冠龙井。

龙冠龙井干茶挺秀,茶汤澄澈透亮,叶底整齐优美,冲泡后快速沉底,入口绵柔回甘,既秉承了西湖龙井“色绿、香郁、味甘、形美”的特点,又具有独特的“君子风、美人韵”,正是龙井茶中的上品。

龙冠龙井是杭州的,也是中国的,更是世界的。

近年来,龙冠龙井一直作为国家外事用茶,并被当作国礼赠送给外国宾朋。龙冠龙井成了国际重要场合的“常客”,是G20杭州峰会核心会议用茶、世界互联网大会指定用茶、金砖国家部长级会议用茶、“一带一路”国际合作高峰论坛礼宾用茶、阿斯塔纳世博会中国馆指定用茶......

“一杯龙井茶,半部龙井史”,从1950年的地方国营杭州龙井茶厂开始,到2020年加入中茶大家庭,龙冠公司历经70多年发展,一代代龙冠人始终秉持匠心,用真心做好茶。

2023年,中茶绿茶全系产品升级,以明前抢鲜春茶为主打,以“聚九州茗绿品华夏春鲜”为主题,集合十大核心产区名优绿茶,龙冠龙井名列其中,是当之无愧的“明星产品”。

中国茶,选中茶。未来,中茶龙冠公司将继续坚持做好茶,以“好茶在中茶”为理念,以做大茶产业,做强茶科技,做优茶文化为使命,让更多的人爱上龙冠龙井的味道,让龙冠龙井香飘世界。

绿茶作为不发酵茶,因其“清汤绿叶”、“鲜醇回甘”的独特品质特征,深受消费者喜爱。新鲜绿茶通常被认为具有更好的感官风味和营养价值。不少茶客在饮绿茶时,亦奔于绿茶之“鲜”。随着春茶的大量上市,如何锁住绿茶之“鲜”,再次成为茶企、茶友们讨论的热点话题。

绿茶贮藏品质的影响因素

01水分

水分是影响绿茶产后保质保鲜的基础因素,也是滋生微生物的前提条件。贮藏过程中水分对其品质的影响主要来自于干茶含水量和空气湿度。当绿茶含水量高于7%时,其它保鲜技术或包材都难以保持绿茶品质。

02温度

温度是影响绿茶品质变化速率的关键因素,主要包括贮藏温度、流通运输过程温度。其中,流通过程中温度控制常常被忽略。常用的贮藏温度分为冷藏(0-10℃)和冷冻(-18℃)。

03光照

光照促进叶绿素分解,尤其是叶绿素b含量极易在光照条件下分解,导致干茶色泽由绿变黄,是影响绿茶色泽的直接因素。

04氧气

氧气是绿茶茶多酚、维生素C和脂肪酸类等物质氧化降解的重要影响因子,暴露于高氧环境下会直接导致绿茶风味和营养成分的流失。

绿茶常用贮藏保鲜技术措施

01干燥保藏技术

水分控制是绿茶产后保质保鲜的先决条件。绿茶水分控制分为两步:首先,干茶含水量控制在6%以下,其次,在贮藏中加入干燥剂(石灰、木炭、硅胶等),利用其吸潮性降低茶叶的含水,能够有效保障绿茶品质。但存在吸水率低、易失效等缺点。

02低温冷藏技术

低温冷藏技术是目前应用最广泛的绿茶保鲜技术,在生产和销售中,以大容量冷库和小容量冰柜实现绿茶保鲜。需要注意的是,从冷库或冰柜中取出绿茶应在缓冲空间中逐步恢复室温,再进行包装和运输,否则冷热相遇造成外界水汽凝结在茶叶上,加速绿茶陈化。

03除氧保鲜技术

控制氧气含量是绿茶保鲜的重要手段之一,常用除氧保鲜技术包括抽真空技术、除氧充氮技术和脱氧剂保鲜技术。但应注意以下几方面:(1)抽真空时容易影响茶叶外形完整性,同时对包材有一定损伤,因此,对茶叶类型和包材有选择性;(2)除氧充氮时,充入氮气的纯度以及包装内氮气的体积比例要高,对充氮机和包材有一定要求;(3)在保鲜剂使用上,应充分考虑保鲜剂与绿茶质量比,以保证保鲜剂在最佳保鲜期限。

04特定包装材料

包装是绿茶贮藏保鲜不可分割的部分,直接影响其新鲜程度和保质期。为最大程度阻断绿茶与外界环境因子接触,应选择高密度聚乙烯、聚丙烯等与低密度聚乙烯薄膜复合形成的多层复合包装材料,具有良好的阻氧性、阻湿性、保香性和避光性。

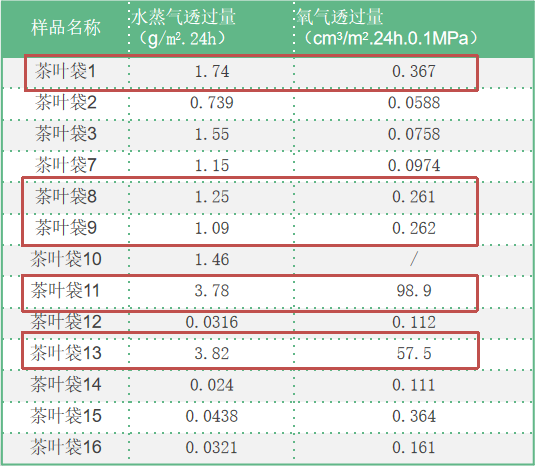

水蒸气透过量和氧气透过率是评价茶叶包装材料阻隔性能的两项重要指标。现今,市场上常用的绿茶内包装材料主要为铝箔和镀铝,且性能差异较大,采集的16只包装样品水蒸气透过量为0.03-3.82(g/m2·24h),氧气透过率0.11-98.9cm3/(m2·24h·0.1MPa)。

不推荐使用镀铝和透视窗包装。

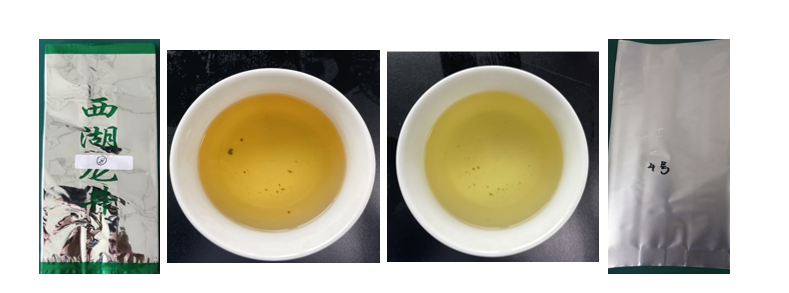

传统茶叶包装VS高阻隔茶叶包装

以扁形绿茶(大佛龙井)为对象,在温度15℃,相对湿度65%条件下贮藏18月后,采用传统包装袋绿茶汤色变黄,滋味有陈味,而采用高阻湿强阻氧包装绿茶品质相对稳定。

部分图片来自于网络

来源:国家茶叶质量检验检测中心,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除