5月24日上午,在回山镇柘前村村民丁岁放家里,一台绑着红绸布的老式扁型茶炒制机被众人合力抬上了车,即将捐赠给位于中国茶市内的中国龙井茶博物馆。

作为茶叶大县,一到采茶季,新昌每个村落几乎都会传出“隆隆”的炒茶声。由机器代替手工,让新昌大佛龙井的茶产量有了质的飞跃。而这首台扁型茶炒制机正是由丁岁放发明的。今年75岁的丁岁放是回山镇小有名气的木匠,爱思考,动手能力强。因为看到许多茶农采茶、炒茶、卖茶的过程非常辛苦,他便想着做一台机器,让炒茶叶不再那么难。木匠师傅倒腾起茶机,很多人并不看好,但丁岁放还是想试一试。于是,从1996年起,他正式开启了茶机发明之旅。由于自己不会炒茶,丁岁放就拿着手表和笔记本四处奔走,观察炒茶高手一分钟内要抓几次、压几次、抖几次……把这些龙井茶炒制手法的运用规律掌握清楚。他先用铁皮在预先做好的木头模子里敲了个弧形的炒锅,又用木块包上布,制成了一个炒板,还用竹片做了一个翻叶板,再用木料做好框架,装上电动机,在铁与木头接触的地方填上石棉以隔热,用炭供热能,以电供动能。当炒板转至锅的底部时,用脚踩一下踏板,炒板能贴紧锅底将茶叶压扁……就这样,经过半年的摸索,全国第一台原始的扁形茶炒制机诞生了。而当时,新昌茶业正处于起步阶段,采摘和炒制是发展中的一个瓶颈,扁型茶炒制机的诞生,大大减轻了茶农的劳动强度,为我县茶业产业化发展提供了坚实的技术支撑。

了解到丁岁放的事迹后,县名茶协会积极与其开展对接,希望可以将这首台扁型茶炒制机收录进中国龙井茶博物馆。“新昌名茶经历了三十年的发展,这其中,不少乡土文化、乡土农民和科技工作者起到了关健性作用。”县名茶协会常务副会长、秘书长陈霞讲道:县委县政府高度重视茶产业发展,新建了一所面积达4000多平方米的中国龙井茶博物馆,也叫“寻茶记生活馆”,专门收录我县在茶产业发展历程中蕴含文化的各种载体。而全国首台扁型茶炒制机的“进驻”,也将进一步丰富茶博馆展品,让更多人了解新昌茶产业发展史上的点滴故事。

收到县名茶协会的邀请、知道自己发明的茶机即将收录进新昌茶博馆,丁岁放觉得很有意义并欣然接受。他拿出2004年国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,只见证书上实用新型名称一栏写着:名茶炒制机。简简单单的五个字,却开启了我县茶产业“机器换人”的新篇章,茶机制造业也因此开始了大放光彩的发展之路……

来源:今日新昌数字报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

茶产业是浙江传统特色优势产业,是浙江省十大主导产业,是全省72个县(市、区)170余万茶农增加收入的富民产业。

泰顺县位于温州市南部山区,具有“九山半水半分田”的地理环境特征。泰顺县产茶历史悠久,茶文化底蕴深厚,产业基础扎实,产品品质优异,助农增收成效明显,茶产业是泰顺重点扶持发展的主导和支柱产业。

县委县政府高度重视茶产业的发展,出台了《泰顺县茶产业发展规划暨转型升级三年行动计划(2021-2023)》(泰政办〔2021〕2号),多举措推动了泰顺县茶产业的转型升级。泰顺县茶园面积达5866公顷,茶叶总产量4043吨,总产值4.38亿元,拥有各类茶叶机械5万多台,机械总动力13.2万千瓦。

泰顺县茶产业在发展过程仍存在一些问题,如茶园管理粗放、茶叶产量低、生产机械化水平不高、高值化加工技术研发薄弱等。

茶产业属于劳动密集型产业,其中鲜叶采摘、修剪季节性强、用工量多且集中、成本高,人工采摘、修剪成本占茶叶生产成本60%以上,因此茶园机械化是未来茶园的发展趋势。

为了突破茶产业发展面临的困境,切实提高茶产业综合效益,泰顺县依托院士专家工作站和中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所团队科技特派员的技术优势,加大对名优茶系列产品加工工艺的技术攻关,积极探索和推广茶产业机械化建设技术,引进清洁化初制加工生产线和先进的智能化生产设备,开发茶食品、茶提取物等茶深加工产品,整合茶叶加工资源,以促进茶产业持续健康发展。

成立茶产业“机器换人”项目实施小组,由泰顺县茶产业发展中心、龙头企业、科技服务公司、合作社组成,明确责任分工、落实工作任务,确保项目的实施;项目实施小组通过整合资源,搭建平台,联合茶企开展茶叶产业机器换人成果转化与推广工作,并取得了一定成效。

01

茶产业“机器换人”技术应用与推广

通过大宗茶机械化采摘、高效植保作业、大宗茶机械化修剪、茶园运输和智慧农机装备等新技术应用与推广,泰顺县在茶园作业与应用水平方面提升了机械化率,茶叶品质也得到进一步提升。开展茶产业“机器换人”技术应用,通过新设备、新技术、新模式的熟化与集成,形成可示范推广的茶产业技术链,可显著提高经济效益和社会效益,达到促进茶业增效、茶农增收的目的。

1、机械化修剪采摘应用与推广技术

机械化采摘技术已成为泰顺大宗茶的重要采摘方式和大宗茶“节本增效”的重要技术措施,其主要技术要点是选择作业采茶机、适期机采和茶园基地宜机化改造。配套推广应用茶叶机械采摘技术,以解决采茶工紧缺、鲜叶下树率低、生产成本高等突出问题。

弧形树冠选用弧形采茶机,平形树冠选用平形采茶机,机采鲜叶具有机械损伤小、新鲜度好、完整芽叶多、单片少和嫩茎梗多、大小不一致的特点,杀青宜选用滚筒杀青机。

适期机采要做到及时、分批采和按标准留叶采,一般是春茶可采鲜叶达到80%、夏茶可采鲜叶达60%时,即可开采。机采茶树高度要适中,一般控制在70~80 cm之间,树冠要平整。茶园修剪在春茶后进行为宜,深度为8~10 cm;在各次机采后也应进行全面轻修剪,剪去面层3~5 cm的鸡爪枝,以整齐树冠,促进发芽。蓬面45 cm以下的细小枝条、枯枝及根颈部徒长枝要清除掉,以减少养分的消耗和病虫的潜伏场所,修剪后及时施肥。

宜机化改造实现茶园基地田块互联互通、满足农机安全通行、进出便利和高效作业。

目前,茶产业“机器换人”项目示范区拥有茶叶修剪机1390台、采茶机519台、植保机械773台、轨道车27条。

2、高效植保作业应用与推广技术

随着茶园用工日渐紧张、茶树病虫害施药技术发展,以及茶园作业机械化程度日益提高,应用植保无人机开展施药已成为茶园植保的发展趋势。示范与推广植保无人机“飞防”,以降低成本、提高农药利用率,在提升茶叶生产全程机械化水平的同时,节约了劳动力成本和作业时间,为发展绿色农业提供了保障。

绿色防控设备主要有:一是数字化色板,利用害虫对不同颜色的趋性进行诱杀,不会产生抗药性,通过物理控制方法,防治茶小绿叶蝉、黑刺粉虱危害的发生;二是天敌友好型LED杀虫灯,利用害虫较强的趋光、趋波、趋色、趋性信息的特性,将光的波长、波段、波的频率设定在特定范围内,近距离用光、远距离用波,加以害虫性信息引诱成虫扑灯,灯外配以频振式高压电网触杀,或通过小型风扇吹吸使害虫落入灯下的接虫袋内,达到杀灭害虫的目的。诱虫灯诱虫范围广,能有效诱杀茶园中的鳞翅目害虫和鞘翅目害虫,以及其它大多数昆虫,在茶园中均可使用;三是灰茶尺蠖性信息素诱捕器,利用性信息素引诱害虫雄成虫,减少成虫交配率,以此来防治及监控害虫,达到降低下一代幼虫虫口密度的目的,该技术应选择往年有灰茶尺蠖危害发生的茶园连片使用,否则就会导致资源的浪费。

3、名优茶机械化加工应用技术

茶产业“机器换人”项目示范区拥有茶叶加工机械24408台。项目实施单位浙江泰叶农业开发有限公司、温州台源茶叶有限公司、浙江泰龙制茶有限公司完成3个农机装备应用示范基地建设,重点引进了绿茶(三杯香)、红茶、乌龙茶等智能化连续化加工设备,以及可用于条形茶、扁形茶两种名优绿茶机械化连续化加工的全自动循环滚炒模块。

连续化加工设备的引进加快了茶产业设施装备推广应用与升级换代,改善了农机作业条件,进而提高了茶叶生产规模化、标准化水平。

其中条形毛茶设备主要包括:贮青机、电热滚筒杀青机、冷却网带输送机、回潮机、网带输送机、电热往返式振动理条机、提升机、往复平输机、组合式自动加压揉捻机、热风解块动态烘干机、联装烘干机组;扁形毛茶设备主要包括:茶叶理条机、冷却提升机、摊凉回潮机、网带输送机、提升输送机、往复平输机、往复理条机、茶叶压扁机、扁茶辉干机等。

4、智慧农机装备应用与推广技术

智慧农机装备是农业机械化和农机产业转型升级的重要方向,通过信息技术装备实现茶叶生产经营管理数字化、信息化、智能化,对提高茶产业发展质量效益具有重大作用。

“机器换人”项目创新农机服务机制,开展农机社会化服务,培育农机专业合作社以及农机作业、销售、维修、租赁企业等服务主体,并引导建设多功能的综合服务主体,加强对服务人员的技能培训。

02

茶产业“机器换人”的技术创新点

1、技术创新点

(1)自动循环滚炒模块生产技术

陈宗懋院士团队研发推广的自动循环滚炒模块生产技术具备自动调(定)量、调(定)温、调(定)滚筒转速和调(定)滚炒时长等功能,具备杀青和滚炒、切换功能;泰顺县玉塔茶场、泰顺县泉芽茶厂和泰顺县鑫茗茶叶专业合作社3家茶企装配使用。在早春采制细嫩原料的非量产阶段,通过功能切换可充分利用了杀青滚筒余温,节省燃料20%以上。

(2)扁形茶连续化全自动加工技术自动调(定)量投料功能

生产线包括茶叶的输送、称重、分配机构以及控制系统运行的中央控制器,有效解决了茶叶流水生产线上的茶叶分配问题,提高了茶叶生产的自动化程度,提高了生产效率;泰顺县牛顶峰茶叶专业合作社、泰顺县天顶茶叶专业合作社、浙江泰龙制茶有限公司、美雪蕊家庭农场等企业近2年累计装配了6条扁形茶连续化全自动加工生产线,生产物料制备率达到95%以上;生产效率相较传统设备效率提升50%以上;产能同原设备经济效益提升40%;人工成本下降70%。

(3)物联网天敌友好型LED风吸杀虫灯

可远程控制、查看设备的工作状态,还可对茶叶覆盖度进行计算,参数有助于为用户提供科学判断茶叶长势的依据,并表征茶叶立苗和早期生长状态。2020年始,泰顺通过茶园绿色防控技术推广应用项目,累计引进了天敌友好型LED风吸杀虫灯903台(其中物联网天敌友好型LED风吸杀虫灯60台),覆盖茶园基地达1333公顷。

2、技术推广概况

编制出台《泰顺县茶产业发展规划暨转型升级三年行动计划》《泰顺县省级茶叶产业“机器换人”示范县创建实施方案的通知》和《关于推进泰顺县茶叶产业绿色高质量发展的扶持办法(试行)》等文件,编制并发放茶叶绿色高质高效生产模式挂图等技术资料1000余份,举行茶叶标准技术推广培训会2期。通过茶园宜机化改造,实现了机耕、机剪、机采、机制、机防等茶产业全程机械化技术的应用与推广;通过茶机和茶技融合,实现了新设备、新技术、新模式的熟化与集成,促进了泰顺茶产业绿色高质量发展,为山区共同富裕提供了样板。

项目在实施过程中,注重集成各种新颖技术,突出抓好原始创新、产业技术创新、高新技术创新的应用。组合了茶叶机械化生产技术路径、技术模式、操作规程,制定出绿茶(三杯香茶)、红茶和黄茶等茶叶生产技术规程、机械化采摘操作规程、循环滚炒操作规程和生产模式。获得了“一种土壤修复装置”“一种污染土壤的异位修复装置”“一种农业土壤修复装置”“一种农业苗木自动移栽种植装置及使用方法”和“一种种子干燥储存装置及使用方法”等发明专利授权,《绿色食品 三杯香茶生产技术规程》通过专家评审并作为浙江省绿色农产品协会团体标准发布。

03

茶产业“机器换人”效益分析

泰顺县茶产业“机器换人”领导小组和项目实施小组,组建了茶叶生产农机农艺融合专家组,多科室合作,建立农机农艺科技协作攻关机制,整合服务平台,联合茶企开展技术攻关。茶叶连续加工生产线等茶产业“机器换人”技术得到推广应用,2021年泰顺创成浙江省首批农业“机器换人”示范县。茶叶品质进一步提升,绿色食品和有机产品认定面积达到621.2公顷,认定个数达到22个。

1、茶叶生产能力的提高

通过项目的实施,实现了大宗茶机械化采摘、高效植保作业、大宗茶机械化修剪、茶园运输和智慧农机装备等新技术的应用与推广,使得茶叶采收、加工等能力大幅提高。

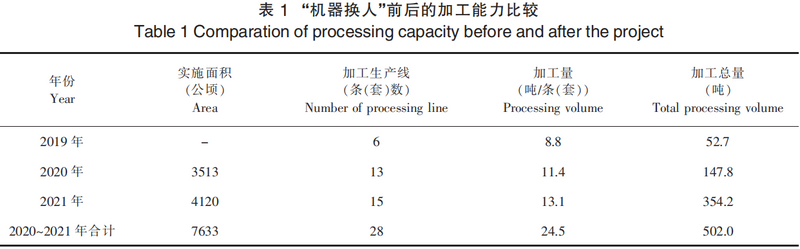

2020年和2021年两年累计推广面积7633公顷;高效植保机械化率达98%;茶叶修剪机械化率达100%;茶园运输机械化率达96%;名优茶加工机械化率达100%;两年累计增加加工生产线28条(套);两年累计增加加工量24.5吨(吨/条(套)),至2021年加工总量达502.0吨,见表1。

2、茶叶经济效益的提高

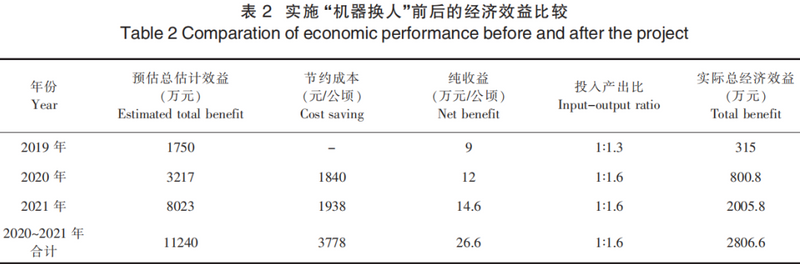

通过编制产业规划,出台产业政策文件,项目组成员下乡下点进行技术培训和现场指导,发放技术模式图等方式,核心技术平均推广率达到98.5%。茶产业总产值达1.1亿元,总经济效益达2806.6万元。两年累计节约节本3778元/公顷,纯收益达26.6万元/公顷,投入产出比达1∶1.6,见表2。

通过新设备、新技术、新模式的熟化与集成,形成可示范推广的茶产业技术链,显著提高了经济效益和社会效益,达到促进茶业增效、茶农增收的目的。

04

展望

随着现代农业发展和新技术、新成果的不断出现,茶产业“机器换人”是茶产业更新换代、走上高质量发展的必由之路。但“机器换人”对茶产业来说是一个系统工程,涉及到茶产业链的各个环节,从茶叶的种植、采摘、加工、包装,再到营销,“机器换人”可以切入到茶产业的方方面面。从实施的效果看,以茶叶的修剪、采摘“机器换人”的效果较为明显;在茶叶加工质量的把控上,通过“机器换人”更能保证品质的一致性。随着国家对茶叶产业的重视,茶机补贴等各项优惠政策的出台以及茶机研发人员队伍的壮大,未来的茶叶机械将实现真正意义的智能化发展。随着浙江省“双强”战略的推进,浙江省在茶机械方面的研发和推广力度较大,业主和合作社在选用茶机械时,应避免茶机械引入的“水土不服”,更应关注适用性、性价比、以及在生产环节的应用效果,使茶产业“机器换人”能健康稳定地发展,为促进泰顺县共同富裕贡献力量。

作者简介:

吴碎典

浙江泰顺人,农艺师,泰顺县茶产业发展中心副主任,主要从事优良茶树品种的推广、茶树栽培管理、病虫害绿色防控、多茶类加工制作、茶叶延伸产品开发、标准化实施、品牌推广等工作,对促进泰顺县农业产业结构调整、增加农民收入、产业兴旺和乡村振兴发挥了积极的作用。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除

绿茶是非发酵茶,较多地保留了鲜叶的天然物质,含有茶多酚、叶绿素、咖啡碱、氨基酸、维生素等多种营养成分,特别是多酚类化合物含量高,具有较好的保健功能。2019年中国绿茶产量达到177万吨,占全国茶叶产量的63%。中国绿茶市场人均消费量也呈上升走势,2018年人均消费量首次超过1 kg/人,达到1.03 kg/人,2019年达到1.05 kg/人。绿茶是中国茶叶中出口规模最大的茶类,2019年绿茶出口量占茶叶出口总量的83%。

绿茶机械化制作工艺一般经杀青、揉捻、做形、烘焙等工序,杀青、揉捻和烘焙一般可以由通用装备来完成,但做形装备则为专用装备,对外形不同的绿茶应由不同的做形装备完成。文章综述了芽(条)形、片形、颗粒形等典型绿茶做形装备研究现状及存在的问题,并对绿茶做形装备的发展趋势进行了分析。

01

芽(针、条)形绿茶做形装备研究

▲ 安吉白茶(条形绿茶)

茶叶理条机是芽(针、条)形绿茶做形关键设备,最早出现于安徽宣城地区,利用曲柄滑块机构驱动U形槽锅实现直线往复运动,具有结构简单、使用稳定、维护方便等优点,深受我国茶农喜爱,在茶叶加工生产线中已广泛应用。茶叶在往复运动的U形槽锅中被抛起与槽锅壁产生碰撞,在动摩擦、挤压力的作用下使茶叶产生形变;在加热装置热作用下茶叶叶片水分减少并软化收缩,同时配合机械力的作用进行做形;加热过程产生热化学作用会引起茶叶内质成分的变化,有利于茶叶色、香、味等重要特征的形成,U形槽锅作为理条机重要组成部件,其槽锅形状及设计参数直接影响到理条质量。

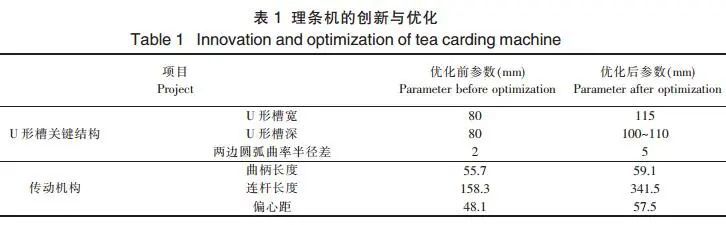

国内众多专家学者对理条机关键结构参数及创新设计展开研究,程玉明等曾对理条机的槽锅展开设计研究,U形槽宽加深为115 mm、U形槽深增加到100~110 mm、采用两边圆弧曲率半径差为5 mm的不对称结构、槽锅底部增加三条导叶筋,以增强理条叶与锅壁的撞击力,加强筋对理条叶产生的搓擦效果,同时增强了茶叶的翻动特性和透气性,提高理条做形质量;赵祖光对茶叶理条机往复运动的导轨进行改进,将双圆柱形滑轨副改为一圆一平滑轨,通过对比试验得出新设计的滑轨副可以提高机器寿命,在一定程度上提高了制茶品质。

茶叶理条机的驱动机构为曲柄滑块机构,当设计的最小传动角过小,会造成机构传动卡滞、冲击及振动现象,同时影响茶叶成形率。传统的设计方法过程较繁,且一般较难获得最大传动角,安徽农业大学茶机课题组运用蚁群算法对茶叶理条机的关键结构参数进行了优化设计,选取最小传动角及成条率为目标函数,以理条机的关键结构参数为设计变量,根据茶叶理条机作业时具体结构要求为约束条件,建立了茶叶理条机多元非线性优化设计数学模型,运用蚁群算法和Matlab语言,编制了基于蚁群算法的优化设计求解程序,结果为,曲柄长度a为59.1 mm,连杆长度b为341.5 mm,偏心距e为57.5 mm,滑块行程H为120 mm,辅助角β为8.26°,极位夹角θ为3.5°,最小传动角γmin为70.1°。优化后的最小传动角由50°增大到70.1°,使传动更加平稳,振动减轻,噪音降低;槽锅的卡滞现象消失,理条机的成条率也有所增加,理条机优化前后的参数如表1所示。

曲柄滑块机构属非对称结构,理条机作业时连杆的惯性力难以平衡,造成振动噪音较大。为了以最小的成本降低理条机的振动噪音,在不改变理条机传动机构及主体结构的基础上,安徽农业大学茶机课题组对理条机进行了减振方面的创新设计,传统理条机存在单机不对称,整机分为上下两层,每层包括由各自的曲柄连杆机构组成的两个相同的振动单元,每个振动单元的曲柄转动中心和连杆在连接板的铰接点位于同一水平线上,能够保证四个连杆的任意时间的惯性力均对称,以减小机器振动;为了平衡传统理条机连杆产生的惯性力,设计了一种适用于茶叶连续化、清洁化生产线的具有低振动、低噪音的茶叶连续理条机,通过对称布置的、形状和重量相同的四个平衡重以平衡理条机的惯性力,可以对一阶及二阶惯性力进行有效平衡,提高了减振效果;以行星齿轮传动机构取代曲柄滑块机构,与后者相比,行星齿轮组具有良好的对称性,创新机构具有更好的传动平稳性及较低的振动、噪音;张小福设计了一种理条机的气动驱动装置,利用气动驱动振动、噪音较小的特点及易于电控的特点,以高速气缸通过电磁阀换向驱动往复式茶叶理条机,以红外线陶瓷发热板为加热元件,具有热效率高,传动平稳的优点。

随着各种名优茶生产线的建立,连续多级式理条机被广泛引用。陈根生等根据芽形名优绿茶品质要求及工艺需求,在理条环节采用三级连续理条机组,通过试验研究确定了三个理条机组的振动频率及理条温度,成条率可达80%以上,茶叶加工生产线中的理条机组各单机原理与现有的理条机相似,但由于每一级理条机的槽锅的倾角、U形槽宽度与槽深等均可依工艺要求确定而不相同,故每一级的理条时间、温度等工艺参数都可最大限度适应该阶段的茶叶加工工艺要求。

近年来浙江川崎茶业机械有限公司生产的60K-S系列精揉机、宁波姚江源机械有限公司的6CRJ系列精揉机等可用于恩施玉露、雨花茶、古丈毛尖、安化松针、信阳毛尖等针芽形名优绿茶的做形工序。盘式揉捻机在进行揉捻作业时,对揉捻叶只有机械力的作用,并且揉捻过程系在封闭的揉桶内进行。而精揉机除了对茶叶有机械力的作用外,还有热的作用,更有利于茶叶成形,并能减小破碎率。同时精揉机为开放式结构,透气性好,能有效地控制茶叶水分,保证茶叶叶底嫩绿明亮,故加工出的成品茶,条索紧细圆直,锋苗挺秀,香气清高。

▲ 川崎精揉机在雨花茶中的应用

(南京盛峰茶业有限公司供图)

02

片形绿茶做形装备研究

▲ 龙井茶(片形绿茶)

长板式扁形茶炒制机是名优扁形绿茶(龙井茶)做形的关键设备之一,于1999年研制成功,经改进和优化后投入实际加工生产中。将计算机控制技术应用到扁形茶炒制机中,通过计算机系统将茶农生产经验转化为计算机语言,降低了对操作者的技术要求,提高了茶叶加工的科技水平。2000年左右,浙江新昌茶区开始应用长板式扁形茶炒制机进行龙井茶做形,因为该机在一定程度上具有磨光作用,能较好地适应龙井茶的做形工艺需求。随着长板式扁形茶炒制机的推广使用,扁形茶的炒制作业实现了机械化,并能与多功能电热理条机配合使用,发挥各自性能优点,提高成茶品质和工作效率。

随着设计水平的不断创新,长板式单锅扁形茶炒制机自动化程度获得显著提高。机器在工作时,使用者可通过人机对话设置各加工参数,储存在电脑内的数据直接对整个炒茶过程进行自动控制,无需人为干预,从而实现茶叶加工过程全程自动化;夏建仁等对龙井茶机械化加工工艺进行了研究,将全自动和半自动的两台长板式龙井茶炒制机组合进行扁茶做形,优化了扁形茶机械加工工艺,提高了扁形茶做形品质。

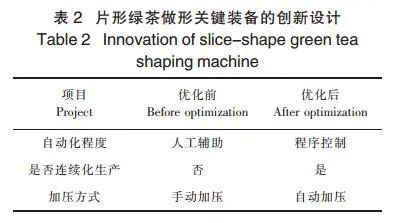

由于茶叶需求日益提高,扁形茶单机加工机械虽能满足龙井(扁形)茶做形要求,却无法实现连续化生产,为满足龙井(扁形)茶半连续化及连续化、智能化生产方式,国内众多企业、高校开展研究并取得一定进展。为满足上述需求,杭州千岛湖丰凯实业有限公司进行了如表2所示的创新设计,即将3台或4台长板式龙井(扁形)茶炒制机前后串联,作业时,第一台炒制机主要负责杀青工序,第二台负责继续杀青和初步做形工序,第三台主要负责继续做形工序,第四台主要负责磨光工序。通过这四个工序,龙井(扁形)茶炒制的全过程得以完成,目前该装备已应用于龙井茶生产线中。

▲ “丰凯牌”6CCB-983D型三锅连续扁茶炒制机

扁形绿茶具有代表性的产品类型有西湖龙井(有梗)及六安瓜片。两者虽都是扁形,但在外形上具有较大差别。前者为较平的片形,后者则为形如瓜子、略带弯曲。上述长板式扁形茶炒制机只能用于龙井茶做形,不能用于六安瓜片。

六安瓜片的做形一般是用理条机,但容易使条形过直、卷曲欠缺,在多年的制茶实践中,通常在理条机的U形槽锅中放置加压棒来完成做形工序,在U形槽锅的带动下,槽锅内的茶叶沿U形槽产生翻滚、抛起、与槽锅壁产生碰撞,同时U形槽锅内的加压棒在槽锅内做以槽锅宽度为直径的似圆周运动,对槽锅内的茶叶产生冲击压力作用,最终成形,但加压棒的释放及回收还是要靠人工完成,这不仅加大了劳动强度,也不利于茶叶清洁化生产,且无法实现自动化,另外茶叶加工质量要受到工人技术经验的制约,无法达到标准化生产要求,影响成茶品质。

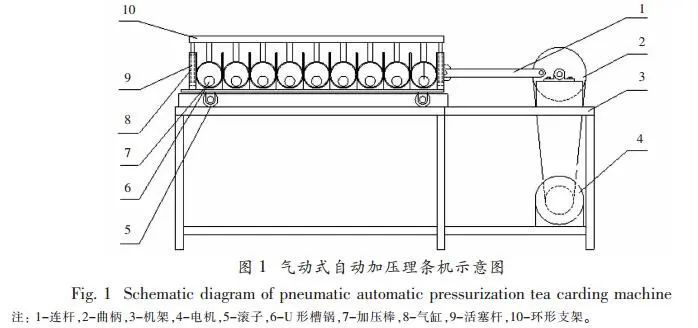

安徽农业大学茶机课题组设计了一种具有自动加压功能做形装备用于六安瓜片的做形工序,降低了劳动强度,实现了六安瓜片连续化、清洁化生产。所设计的气动式自动加压茶叶理条机如图1所示,是一种机、电、气一体化的茶叶自动化加工设备,由气缸、活塞杆、吊环支架和吊环组成,实现了做形工序的自动加压,该设备于2007年应用在六安瓜片生产线至今,效果良好。

03

颗粒形及卷曲形绿茶做形装备研究

▲ 贵州绿宝石(颗粒形绿茶)

不同颗粒形绿茶机制加工工艺虽然不同,但主要由杀青、揉捻、做形和烘焙等关键工序组成,而做形工序对颗粒形绿茶形成独特卷曲外形起着关键作用,双锅曲毫炒干机是颗粒形绿茶做形的关键设备,茶叶在高温炒锅内受炒手板推压力、茶叶间摩擦力、茶叶与炒锅内壁摩擦力、茶叶自身重力等多个方向的作用力下,逐渐向内收紧成圆球颗粒状,以完成做形工序。

20世纪80年代,84型珠茶炒干机研制成功并在全国珠茶生产区推广使用,因其茶灶的设计会造成环境和茶叶的污染,不符合我国茶叶无公害化生产的理念,需对茶灶进行结构改进,浙江省上虞市改进的新茶灶应用时间虽短、整体不够完善,但对茶叶清洁化生产具有重要意义。

6CCGQ-50型双锅曲毫炒干机作为名优茶加工做形的重要机型之一,关键在于炒茶温度、炒板摆速与摆幅等,随着计算机技术的发展,计算控制理念逐渐应用于茶叶加工领域,实现自动化加工,降低茶农的技术要求,提高经济效益,可进行大规模批量生产加工,浙江红五环制茶装备股份有限公司研制生产的6CCQ-60型炒干机采用单片机技术实现炒茶温度、时间、炒板摆幅等参数的自动控制,提高了炒茶机械的智能化水平。

▲ “春江牌”6CCQ-50型双锅曲毫机

做形工序中所应用的双锅曲毫机,主要利用曲柄摇杆机构来模拟人工炒茶作业。曲柄为主动件,带动摇杆左右摆动,摇杆驱动与其同轴安装的炒板在炒锅内不断摆动,以实现颗粒型绿茶做形。

由于曲柄摇杆机构结构不紧凑,占用空间较大;曲柄摇杆机构在运动过程中的加速度及速度均有较大变化,导致茶叶受热不均匀、振动噪音较大。加之上述机构的传统设计以经验为主,运动性能不佳,易造成运动卡滞及较大振动,影响成品茶品质。

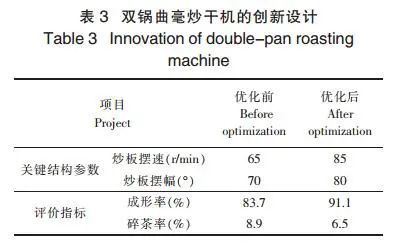

安徽农业大学茶机课题组对上述机构的关键参数进行了优化设计。以最小传动角最大化为目标函数,建立双锅炒茶机的优化设计数学模型,运用Matlab编制基于蚁群算法的优化程序进行优化计算及验证又通过3因素3水平正交试验,探究贵州珠茶初烘叶含水率、第一次造形时间、第二次造形炒板的摆动频率对珠茶成形匀度和碎茶率的影响,获得的最佳参数组合分别为:初烘叶含水率50%、第一次造形时间50 min、第二次造形炒板的摆动频率2.58 Hz;李为宁等用Solidworks建立了双锅曲毫机的3D虚拟样机,基于离散元法建立茶叶颗粒及接触力学模型,运用EDEM软件对做形过程进行了仿真计算,以成形率最大化和碎茶率最小化为目标函数,对炒板关键设计参数进行了优化仿真设计,同时运用2因素3水平试验进行验证,获得了弧形炒板的最优摆速及摆幅;郑红发等以6CCGQ-50型双锅曲毫炒干机为试验对象,开展螺形茶造型技术研究,得到了曲毫的关键技术参数为投叶量6 kg/锅、曲毫温度180 ℃、炒制时间75 min,上述优化结果如表3所示。

传统的珠茶炒干机仍为单机生产,作业中需人工操作,以完成上料、出料及并锅环节,难以适应连续化生产需求。安徽农业大学茶机课题组设计出一种基于自动供料的珠茶连续化做形控制系统以及控制方法,该系统自动化程度高,基于程控的自动称重系统可进行自动定量加料,设计的基于双摇杆机构可实现槽锅支架翻转自动下茶,PLC控制并锅环节可进行复炒,实现珠茶做形的连续化生产。

一些曲毫类卷曲形绿茶做形(如碧螺春),可用揉捻机进行初步揉捻成条,然后采用6CB-180型碧螺春整形机,6CCQ-50G型曲毫炒干机,6CL-30型名茶搓螺机,6SCG-50CDT型双锅曲毫机,6CRQ-60型瓶式曲毫机等完成做形。般温度设定在60~80 ℃,在热及机械力的同时作用下完成做形工序,同时要求透气,保持茶叶色泽翠绿。上述时间一般为20~30 min,炒至茶条卷曲,含水量为10%左右,可出茶摊凉。

04

茶叶加工温度控制系统研究

温度是绿茶做形工序中的关键参数,对茶叶的成型和品质提升有着重要的意义。理条是使茶叶在一定温度下受热的作用使叶片软化,温度的控制精度直接影响成条率,李文萃等研究了香茶机械化、连续化加工滚炒温度、次数对其成茶品质的影响。赵瑶等根据针形茶做形要求,研制CJL-5型针形茶自动控温整形操作台,采用远红外加热方式并实现自动控温。范起业等研究了不同杀青温度对香茶品质的影响,发现80型电磁滚筒杀青机杀青,在投叶量为130 kg/h时,滚筒三段式加热元件温度为290 ℃-280 ℃-265 ℃时,可获最佳的成茶品质。

传统茶叶理条机理条温度控制波动较大,为了防止茶叶在理条过程中出现色泽变黄、变暗或产生焦味的现象,需要精确控制理条温度,提高茶叶的加工质量。傅杰设计了茶叶理条工艺参数模糊决策控制器及模糊PID温度控制器,并利用Matlab/simulink对上述控制系统进行了仿真计算,以解决茶叶理条机温度控制精度不高的问题;近年来模糊控制相关算法已成功应用于工程控制中,王小勇等通过模糊算法进行理条机温度控制,运用Matlab对温度控制系统进行仿真试验,使得理条机的主副加热部件具有较高的稳定性,稳态精度高,抗干扰能力强,提高了理条的成茶品质;任桂英等通过PLC和相关控制元件组成控制系统,对温度、频率等参数进行设计,提高了茶叶理条过程的自动化,便于用户简单操作;乌兰等通过IPSO对模糊PID控制器进行参数优化,使得控制系统可根据烘干机热风炉的实时温度,自动调节排烟量,保证烘干机温度的恒定。

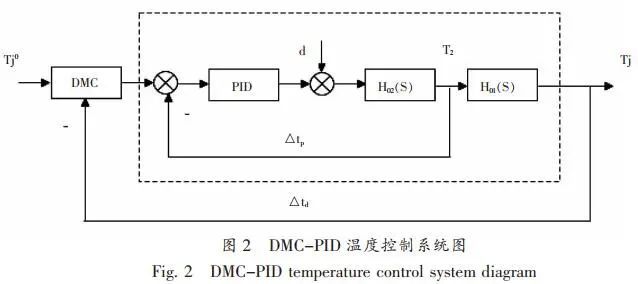

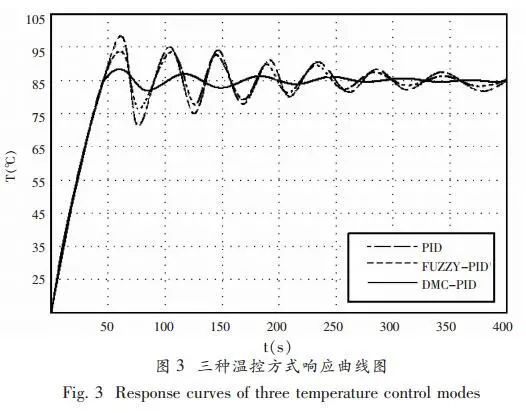

根据茶叶物料烘焙时具有迟滞、大惯性和非线性的特点,采用传统PID控制时温度控制精度不高,超调量较大,鲁棒性差,李兵等设计了一种基于模糊 PID控制原理设计的温度控制器,用于六安瓜片茶烘焙,具有较好的动态及静态性能,温度控制精度高、超调小,当叶温设置为80 ℃时,能得到较好的烘焙品质;安徽农业大学茶机课题组设计了一种基于动态矩阵控制的茶叶烘干机,烘干机采用多层隧道式,采用上加热方式,加热元件为电加热远红外辐射板,运用DMC-PID串级温度控制系统(如图2),前级的DMC算法提高温度控制系统的动态响应能力与鲁棒性;后级PID算法提高系统的抗干扰性能。

传统PID控制、FUZZY-PID及DMC-PID控制技术现已应用于茶叶温度控制系统中,上述三种温度控制系统的温度响应曲线如图3所示,常规PID温控精度低且超调量为15%,FUZZY-PID温控的超调量为10.5%,而采用DMC-PID串级温控的超调量为5.9%,可提高温度控制精度及成茶品质。

05

发展趋势

绿茶做形装备是形成各种绿茶独特品质的关键,也是模拟人工炒茶的关键环节,其发展趋势从最初的单机作业逐渐向连续化、智能化方向发展。成熟的工业自动化控制及传感器技术正逐步辐射至茶机设计领域,更多地应用了传感器技术和机、电、气一体化等先进技术;做形装备的传动机构也从简单的平面机构向空间机构发展,传动机构结构更加紧凑、传动效率更高、运行振动噪音更小、同时产生了多种创新机构。通过运用现代智能算法进行了关键机构的最优化设计,相关机构的优化设计水平得以提高。

今后,茶叶做形机械将以食品工程、机械电子、自动化技术及人工智能多学科交叉为特点,同时做形生产线的标准化、系列化、通用化及智能化水平也将日益提高。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除