大赛现场

由四川省茶叶流通协会、四川省川茶品牌促进会主办, 四川博茗茶产业技能培训中心承办,各市 (州)农业农村局协办,四川省农业农村厅、四川省农业科学院支持的“天府龙芽杯”2022年四川省扁形绿茶手工制作职业技能竞赛于2月18日到20日在泸州市纳溪区特早茶城成功举办!本次比赛旨在,宏扬“工匠”精神,进一步推进我省手工茶制作技术水平。

大赛现场

本次比赛邀请了四川省茶叶流通协会会长、四川省农科院茶叶研究所党委书记王云,四川省川茶品牌促进会会长段新友,四川省茶叶创新团队首席专家、四川省农科院茶叶研究所研究员李春华,泸州市纳溪区人民政府副区长赵正伟,泸州市农业农村局县级领导谭德卫,宜宾学院农林学部部长、精制川茶四川省重点实验室副主任赵先明,四川省茶叶所科技创新中心主任唐晓波,四川农业大学茶学系原主任、教授陈昌辉,四川省茶叶流通协会秘书长陈书谦,四川省茶叶行业协会会长覃中显,四川省茶叶农科所纪委书记汪闵,四川省农业厅园艺推广总站茶叶科张冬川,乐山市茶业发展中心主任孙道伦,四川博茗茶产业技能培训中心制茶专家骆泽海等领导及嘉宾出席。还有来自四川省成都市、雅安市、宜宾市、乐山市、巴中市、达州市、泸州市等11个产茶市共12支代表队伍的领队和87名参赛选手,以及四川日报、四川工人报、天下茶友网等新闻媒体和制茶爱好者共计150多人参加本次比赛,天下茶友网进行现场图片直播。

四川省茶叶流通协会秘书长陈书谦四川省茶叶流通协会秘书长陈书谦主持本次大赛开幕式。

泸州市纳溪区人民政府副区长赵正伟

泸州市纳溪区人民政府副区长赵正伟为本次大赛致辞。近年来纳溪区大力发展茶产业,目前已经拥有31.5万亩茶园,茶叶总产量2.28万吨,茶叶综合产值突破7.7亿元。本次全省制茶技能大赛充分展示了从业人员的职业素质和业务技能,促进了我省茶叶加工技能的提升,对全省制茶技能有积极的推动作用,并祝愿所有参赛选手本次比赛都能取得好成绩。

四川省川茶品牌促进会会长段新友

四川省川茶品牌促进会会长段新友致辞。四川是全国产茶大省,近年来省委省政府深入贯彻落实,习近平总书记关于要统筹落实做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章指示精神。2021年全省茶园面积598万亩,毛茶产量35万吨,毛茶产值335亿元,综合产值突破一千亿元。制茶人员依托企业,综合运用传统工艺与现代技术相结合,讲好川茶特点、川茶故事,全面提高川茶质量高速的发展为川茶振兴贡献自己的力量。

四川农业大学茶学系原主任、教授陈昌辉大赛裁判员四川农业大学茶学系原主任、教授陈昌辉代表裁判组宣誓。

参赛选手周亚东参赛选手周亚东代表全体参赛人员宣誓。

大赛裁判长四川省茶叶流通协会会长、四川省农科院茶叶研究所党委书记王云宣读竞赛规则,宣布天府龙芽杯”2022年四川省扁形绿茶手工制作职业技能竞赛开幕。

据悉,本次竞赛标准以《茶叶加工工》国家职业标准高级工(国家职业资格三级)以上的知识和技能要求为基础。现场技能操作考核内容包括操作环节和成品茶质量两部分。技能比赛为保证“公平、公正、公开”的原则,本次比赛采用先选手抽签、后茶品抽签双重加密组别方案。

记者现场采访大赛裁判长王云了解到,本次竞赛实到的87位参赛人员分别代表四川主要产茶区进行角逐,参赛选手范围广、积极性强、水平高,代表四川手工制茶技能的最高水平,本次比赛也是进一步推进我省手工茶制作技术水平,弘扬“工匠”精神,加强全省高技能人才队伍建设和相互交流学习,提高四川茶企业综合竞争能力具有积极的推动作用。最后,王云对泸州纳溪区为本次活动的成功举办给予的关心和支持表示衷心的感谢。

制茶环节

二次加密抽签环节组委会为参赛选手准备了统一的制茶工具和毛茶样品,进行现场发放。偏平绿茶工艺要求严谨,稍不注意就影响优质的品味,只见选手们技艺娴熟,抖、塔、抹、捺、压、甩、抓、推、磨、扣手法干净利落、炒制时手不离茶,茶不离锅。摊青、杀青、做形、干燥、压扁成形,没过多久茶叶就出锅了,空气中一时充满淡淡茶香。操作制成的茶样交由专家评审组称量、登记、编码,手工制茶竞赛结束后,参赛茶样由专家评审组进行茶叶感官审评记分。

大赛裁判(从左到右):骆泽海、孙道伦、陈昌辉、陈书谦、王云、李春华、张冬川、赵先明、唐晓波。

根据竞赛规程,裁判组对制作完成的干茶样立即展开评审。本次比赛严格按照《茶叶感官审评方法》GB/T237762018国家标准,根据审评:外形、色泽、匀净度、整碎和湿评:汤色、香气、滋味、叶底。裁判员专业、认真、严谨的填写评分表为本次活动的成功举办提供保证。

现场审评

最后,经过对选手们理论知识和手工制茶、茶样审评得分的综合计算排名。本次大赛共计20名选手将获得奖项,其中一等奖王全,二等奖苟邦城、曹奎均,优胜奖17名

本次大赛,对于提高四川茶行业从业人员业务素质和操作技能,加强全省高技能人才队伍建设,提高企业综合竞争能力,促进四川茶业的科学发展具有积极的推动作用和重大意义。也是2022年四川茶产业,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章,坚持绿色发展方向,强化品牌意识,打牢乡村振兴产业基础,重视单品加工立足市场的一次突破性的尝试。

据悉:2月19日-21日,在泸州纳溪区中国特早茶城将举办中外地理标志产品博览会系列活动之四川第九届茶叶开采活动周。此次开采活动周以“早安中国,茶香世界”为主题,将举办开采活动周启动仪式、地标产品(茶叶等)展示展销、四川省手工制茶大赛、云上采茶活动、招商引资推介会暨川茶产业专题讲座等系列活动。

来源:天下茶友网

如涉及版权问题请联系删除

“茶者,南方之嘉木也。”

“茶圣”陆羽在《茶经》开篇如是说。

西湖龙井,一向以“色翠、香郁、味醇、形美”四绝著称,位列中国十大名茶之一。历代名人都称颂其质量超群,文人常用“黄金芽”、“无双品”等词句来表达对西湖龙井的爱慕之情。

如果说西湖龙井是“绿茶皇后”,那么中茶茶叶股份有限公司旗下杭州龙冠实业有限公司(简称中茶龙冠公司)出品的“龙冠”牌龙井茶(简称龙冠龙井)则称得上是其皇冠上耀眼夺目的宝石。

好喝、好看,好闻,龙冠龙井可谓绿茶中的“三好学生”。探究龙冠龙井“三好学生”的养成,会发现是天时、地利、人和的共同作用,造就了其卓尔不群的独特品质。

中茶龙冠龙井:优越的茶区环境

“欲把西湖比西子,从来佳茗似佳人。”

“院外风荷西子笑,明前龙井女儿红。”

西湖产茶,历史悠久。

早在唐时,钱塘(今杭州)天竺、灵隐二寺所产之茶已经名见于经传。“茶圣”陆羽在他所著的《茶经》中,把“天竺、灵隐二寺”所产的茶定为当时的全国名茶之一。这是杭州出产茶叶的最早文字记载。

龙冠龙井茶区分布在包括狮峰山在内的西湖群山之中,其自有的云栖产区东濒西湖,南临钱塘江,为西湖龙井五大核心产区之一。受“一湖一江”水气调节和东南季风的影响,这里的气候总体而言比较温和,平均气温约16摄氏度,雨量充沛,年降雨量在1500毫米左右。尤其是春茶生产季节,“不雨山长涧、无云山自阴”,构成了独特的有利于茶树生长的小气候。

龙冠龙井茶区土壤深厚,质地疏松,以砂岩和部分泥页岩与石灰岩风化而成的红壤为主,氮、磷、钾和有机质等含量十分丰富;茶区内溪流泉水众多,虎跑溪、九溪、梅坞溪、白龙潭溪等发源于西湖群山,流经茶区注入钱塘江。

“山饮西湖,秀生龙井”,独特的自然山水为茶树的生长提供了优越的自然条件,得以采天地之精华,汲日月之灵气,孕育出龙冠龙井不凡的品质。

“天下名茶数龙井,龙井上品在狮峰。”

中茶公司“金中茶”系列之一的狮峰龙井茶,原料来自狮峰山脉海拔200米以上的白沙土茶园,采摘面不足1平方公里,采用明前开园珍贵头拨鲜叶,坚持“一芽一叶”,平均4-5斤鲜叶制1斤茶,是真正的优中选优。

“金中茶”系列是中茶公司高品质系列产品,凸显“好茶在中茶”的品牌理念,是供广大消费者鉴赏与收藏的茶叶珍品。

中茶龙冠龙井:优良的茶树品种

品种是一个产品的品质基础,没有好的茶树品种,难以做出一款好茶。

过去,西湖龙井茶区种植的茶树品种以龙井群体种为主,俗称“老茶树”,主要有龙井长叶、龙井圆叶和瓜子种。群体种是天然有性繁殖,必须由茶种栽种,并且出芽略迟。

在龙井茶树群体种的基础之上,经过单株选种、无性繁殖方法,龙井43这一更加优良的茶树品种问世。

与群体种相比,选育出来的龙井43发芽早,芽叶纤细秀美,制成的龙井茶具有外形扁平挺秀,香郁持久,滋味甘醇爽口的特点。

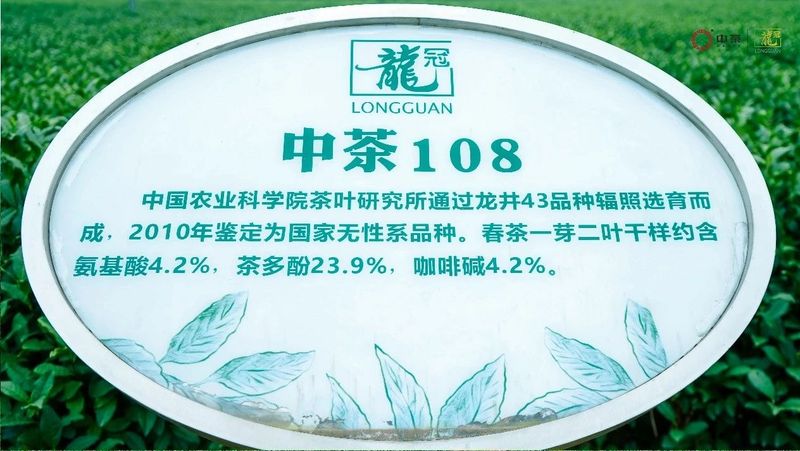

此后,中国农业科学院茶叶研究所在龙井43的基础上,进一步选育出中茶108,是第三代龙井茶树品种,2010年被全国茶树品种鉴定委员会鉴定为国家品种。

市面上,有的西湖龙井品牌将不同树种的茶拼在一起制作,不做区分。而中茶龙冠公司选择不把龙井43跟群体种做拼配,确保叶底的完整度、叶片的匀齐都是一致的。

其实,即便同是龙井43,生长周期到什么程度,采摘时芽叶形态的长短、粗细,采摘的方式都会对后期的制茶过程产生巨大影响。为此,中茶龙冠公司制定了一系列严格的企业标准,确保龙冠龙井的鲜叶品质始终如一。

在严格的企业标准之下,市场上收购鲜叶的方式显然是走不通的。于是从2001年开始,中茶龙冠公司在千岛湖地区建立了自己的种植基地,现在陆续纳入到旗下的茶园已达5000亩。

中茶龙冠龙井:严格的栽培管理和采摘标准

作为龙井茶行业里的龙头企业,中茶龙冠公司的栽培管理十分严格,茶树的种植不仅整齐划一,横竖看都是一条直线,而且还采用了茶园防霜扇、自动喷灌系统、太阳能灭虫灯、虫情测报器、土壤养分监测系统等现代化茶园装备,而这些都是普通茶农所不具备的。

进入到鲜叶采摘环节时,中茶龙冠公司的标准极其苛刻:一般茶园每亩采摘200公斤鲜叶,而龙冠龙井每亩只选摘约40公斤鲜叶,要求不带蒂,不带鱼叶。

正是有了这些严格的栽培管理和采摘标准,龙冠龙井的鲜叶才能以完好的品质进入到后期制作环节。

中茶龙冠龙井:精湛的制茶工艺

从上游茶树品种、种植规范到采摘标准进行统一管理,是茶叶标准化生产的第一步,但距离提供每一年都品质如一的产品,还有很多要解决的问题,这其中最难的问题当属制茶。

在世界茶版图里,有纯粹工业化的机器制茶,让茶的味道易于掌控,从而行销世界;有纯手工制茶,期待天时的配合触摸味觉的巅峰,以满足老茶客的极致追求。

中茶龙冠公司走的是另一条路:将手工制茶标准化、规模化,希望保留手工茶的最佳品饮体验,同时追求标准化带来的规模和可控性。这也是西方世界对于食品工业的评价标准,遵从它,也意味着中茶龙冠公司希望参与到全球茶叶市场中的雄心。

在中国,一杯好茶的诞生,离不开高超的制茶手艺。

龙井茶“三分看茶青,七分看炒功”,香郁、味甘的风味,扁平挺秀、色泽绿润的外形,这些龙井茶特征的实现,主要靠的是手工炒茶。

同机器炒茶相比,手工炒茶的最大妙处是,鲜叶从外到内一点一点地均匀杀青,10到15分钟内保证每一片茶叶的物质都充分被转化,经过反复辉锅、手压,使得炒出来的茶更重实,叶和芽紧凑地包裹在一起。

但是,手工炒茶是一件很苦又很有技术难度的事情。在茶季高峰期,炒茶师傅每天要工作15-16个小时,有时甚至更长。如果制茶者没有一颗精益求精的匠人心,双手便是没有灵魂的工具,任凭怎样努力,也是制不出好茶的。

对于这一点,西湖龙井非遗技艺传承人王国成有着深刻的体会。

王国成自幼跟随父亲学习炒茶手艺,1981年,他进入中国农业科学院茶叶研究所茶叶试验场(中茶龙冠公司前身),经过茶叶试验场的正规培训和锻炼,并获得了王卓再等龙冠龙井第二代手工炒制技艺传承人的专业指导,逐渐成为茶叶试验场炒制团队的中坚力量。

他在接受采访时说,手工炒茶,首先要经得住高温,“传统的龙井茶炒制讲究的是手不离茶、茶不离锅。炒茶的锅,锅温可以达到200度以上,不小心的话就会把手烫伤。”

王国成表示,手工炒茶,其次是要耐得住寂寞,“做茶叶,每天都是重复工作,长此以往,工作是很枯燥的。比如在春天的大好时光里,我们炒茶人是没有时间游山玩水的。”

王国成认为,手工炒茶,最终还要守得住初心。“初心是什么?就是既然从事这份工作,就要一如既往地做下去。炒茶的人,工作很苦很累。但是对于喜欢炒茶的人来说,也是很有乐趣的。每当自己把一杯好的茶叶做出来,奉献给消费者时,自己是很欣慰的。”

经得住高温、耐得住寂寞、守得住初心,这三句话构成了中茶龙冠公司的制茶训,被挂在了公司炒制中心的外墙上,时时提醒,岁月不忘。

王国成亲制的龙井茶,现已成为中茶非遗系列绿茶产品之一。中茶非遗系列绿茶产品是中茶联合各非遗制作技艺传承代表,由各位大师领衔炒制的精诚之作,传递出的是中茶公司守正创新,匠心传承非物质文化遗产的坚定承诺。

中茶龙冠龙井:严格把关的每一道工序

在中茶龙冠公司,传承已久的龙井茶炒制工艺被创造性地总结为“十大手法”,制茶过程按照现代工业品的生产方式,被拆解为可量化的26道工序,12道品控程序。

龙冠龙井的26道工序中,青锅和辉锅之间的回潮筛分是非常重要的环节,也是龙井茶炒制工艺的“十大手法”之一,青锅叶是外干里不干,水分分布不均匀,回潮的目的是为了茶叶水分内外分布均匀,梗叶均匀。回潮要先分筛,再把分筛后大、中、小三档青锅叶分别放在小簸篮里,轻轻压实,使其还潮。如天气干燥,茶叶不易还潮,需要用清洁白布浸湿后盖在上面,促使还潮。这道工序听上去简单,执行起来却十分繁琐。

西湖龙井非遗技艺传承人来国水有着30多年的制茶经验,据他介绍,回潮筛分时,茶叶需要不断地从锅子进去、出来、筛分,再进去、再出来、再筛分,“这些都会增加工作量,需要有很大的耐心。”

经过这一系列的工序后,茶叶的含水率可以被控制到5%以下;而未经过回潮的茶叶,则含水率高,不耐储存。

目前市场上有个别农户炒茶是直接将茶叶烘干,没有回潮筛分这个环节,“这意味着外面的茶叶炒得有点焦了,里面的水分还很高。”

听上去,回潮筛分是“十大手法”里最关键的手法,但来国水认为,龙冠龙井的炒制没有所谓“哪个手法最关键”之说,每个手法都很关键,哪个环节都不能缺失,每个环节都需要严格把控。

因此,严格走完每一道程序,就是将龙冠龙井做好的唯一秘诀。难怪有人说,龙冠龙井的加工,与其说是炒茶,不如说是在雕琢一件精美的艺术品。

一方水土养育一方茶,“天时”和“地利”是其基础,龙冠龙井的品质,因“人和”而达到极致。

古人所云的“天地之性人为贵”,即是很好的注解。

2008年,龙井茶手工炒制技艺已申报为国家级非物质文化遗产,手工炒制“十大手法”早已传授到浙江各个龙井茶区乃至全国广大茶区,成为中国制作扁形绿茶的通用技艺。

2022年11月,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选联合国非遗代表性项目名录,西湖龙井制茶技艺名列其中,这意味着以龙井茶炒制“十大手法”为代表的中国制茶技艺和文化,会在国际上产生更大的影响力。

中茶龙冠龙井,香飘世界

大自然赋予独特的地域条件,几千年种茶人选育出合适地域条件的优良茶树品种,几代制茶人的勤劳与智慧形成的精湛技艺,这些汇聚天时、地利、人和的合力,造就了今天的龙冠龙井。

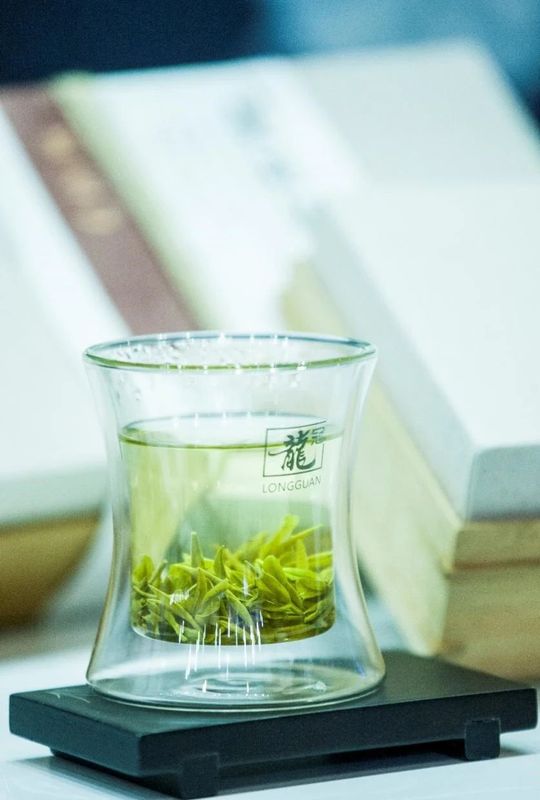

龙冠龙井干茶挺秀,茶汤澄澈透亮,叶底整齐优美,冲泡后快速沉底,入口绵柔回甘,既秉承了西湖龙井“色绿、香郁、味甘、形美”的特点,又具有独特的“君子风、美人韵”,正是龙井茶中的上品。

龙冠龙井是杭州的,也是中国的,更是世界的。

近年来,龙冠龙井一直作为国家外事用茶,并被当作国礼赠送给外国宾朋。龙冠龙井成了国际重要场合的“常客”,是G20杭州峰会核心会议用茶、世界互联网大会指定用茶、金砖国家部长级会议用茶、“一带一路”国际合作高峰论坛礼宾用茶、阿斯塔纳世博会中国馆指定用茶......

“一杯龙井茶,半部龙井史”,从1950年的地方国营杭州龙井茶厂开始,到2020年加入中茶大家庭,龙冠公司历经70多年发展,一代代龙冠人始终秉持匠心,用真心做好茶。

2023年,中茶绿茶全系产品升级,以明前抢鲜春茶为主打,以“聚九州茗绿品华夏春鲜”为主题,集合十大核心产区名优绿茶,龙冠龙井名列其中,是当之无愧的“明星产品”。

中国茶,选中茶。未来,中茶龙冠公司将继续坚持做好茶,以“好茶在中茶”为理念,以做大茶产业,做强茶科技,做优茶文化为使命,让更多的人爱上龙冠龙井的味道,让龙冠龙井香飘世界。

唐诗江,48岁,从事茶叶种植、加工20余年,手工制茶的实操经验非常丰富,精通绿茶尤其是扁形绿茶的加工技术,对于“湄潭翠芽”的制作更是游刃有余,现任贵州阳春白雪茶业生产部总监。

自1992年在吴贤才老先生带领下学习茶叶加工技术。谈起做手工茶的辛酸和累苦,仍记忆犹新。由于制作工手法拿捏不好,在炒制的过程中,手掌被烫出水泡的情况时有发生,但他从未想过放弃,他所做的只是咬牙坚持。为保证炒出的每一片茶都能达到应有的形态和滋味,炒制时的手法和火候要求更加精准。全过程由杀青、摊凉、二炒、摊凉、辉锅等五道工序组成,需要双手在电炒铁锅内配合抖、带、搭、扣、拓、抓、拉、推、磨、压十种主要手法进行炒制。通过不断的钻研学习,对湄潭翠芽手工制作技艺等整套流程已熟练掌握、运用和传承。

作为湄潭翠芽手工制作技艺传承人,除了技术精湛、精益求精之外,传承手艺、奉献社会也是一个匠人应该拥有的品质。自从来到阳春白雪公司后,他就开始带徒弟教授手工制茶技术。制茶是一门学无止境的技艺,他始终以饱满的工作热情和忘他的工作态度,全身心地投入到热爱的工作中。他不仅注重理论知识的学习,还不断地提升自身的文化知识素养,获得众多荣誉的同时也为培养了一大批茶叶加工制作的优秀人才。生活节奏越来越快的今天,传统的技艺已经渐渐走出人们的视线,这些记忆不应被人们所遗忘,通过举办讲座,免费开展技能培训班、利用节假日向大众传授传统制茶技艺,通过向大众展示传统制茶的技艺。

留住手工、留住记忆、留住传统文化。他一生都与茶叶打交道,无论是自己学习制茶还是教授徒弟都给他无限的快乐,他将以自己全部的精力热情投入到茶叶的加工制作中。在制茶技术方面尽心尽力,为茶业行业尽一份力!

来源:中国茶叶流通协会

如涉及版权问题请联系删除