引言:

《中共中央在制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》的建议提出:“持续改善环境质量。增强全社会生态环保意识,深入打好污染防治攻坚战。”在前不久召开的中央农村工作会议上,习近平总书记强调:“要加强农村生态文明建设,保持战略定力,以钉钉子精神推进农业面源污染防治,加强土壤污染、地下水超采、水土流失等治理和修复。”推进化肥农药减量化和土壤污染治理刻不容缓。

土壤是我们赖以生存的根基,我们必须清晰认识土壤污染的危害,了解保护土地的重要性。被化肥农药毁掉的土壤究竟有多么严重?请看中国工程院院士的分析!

01

土地被污染了,危害有多大?

土壤污染不同于水体污染和大气污染,具有隐蔽性、滞后性和累积性等特点。土壤污染直接会使土壤的组成和理化性质发生变化,破坏土壤的正常功能,并可通过植物的吸收和食物链的积累等过程,进而对人体健康构成危害。

▲残留农药对人体健康的影响。

残留农药在土壤中受物理、化学和微生物的作用下一部分被分解,难于分解的农药成为植物残毒的可能性很大。植物在生长过程中会吸收残留的农药,人类吃了还有残留农药的各种食品后,残留农药转移到人体内,这些有毒有害物质在人体内不易分解,经过长期积累会引起内脏机能受损,使机体的正常生理功能发生失调,造成慢性中毒,影响身体健康。

▲重金属对人体健康的影响。

植物体内的重金属主要是通过根部从被污染的土壤中吸收的,土壤重金属被植物吸收以后,通过食物链危害人体健康。

▲放射性物质对对人体健康的影响。

放射性物质进入土壤后能在土壤中积累,通过食物链进入人体后,可造成内照射损伤,使受害者头昏、疲乏无力、脱发、白细胞减少或增多,使机体的一些组织细胞遭受破坏或变异。

中国工程院院士、中国环境监测总站研究员魏复盛表示,由于我国工业化、城镇化历史较短,土壤污染没有发达国家积累严重,全国土壤大部分的环境质量较好,90%以上农地适合耕种。但是,不可忽视的是,我国土壤局地局部污染严重,中度和重度污染土壤约占2.6%,轻微污染约占11%,耕地中度和重度污染占2.9%,而且污染速度在加快。

我国环境监测总站站长柏仇勇直言:耕地在减少,需求在增加;土地在减产,粮食要增产。

我国土地化肥农药的使用量触目惊心。中国工程院院士、北京林业大学教授林伟伦告诉记者,我国粮食产量占世界的16%,化肥用量占31%,每公顷用量是世界平均用量的4倍,过量的化肥很快被水冲到地下,影响土壤的营养平衡。而我国每年180万吨的农药用量,有效利用率不足30%,多种农药造成了土壤污染,甚至使病虫害的免疫能力增强。不断加剧的农药使用,对于环境、农地粮食和食品残留带来非常严重的问题。长期的“带病生产”让土地出现了严重的“过劳”问题。“由于化肥农药不合理施用,有机肥减少,加重了土壤板结与污染,导致土壤质量有下降与退化的趋势,土壤有机质含量仅为世界平均水平的一半。

而土壤有机质下降,对重金属的固定作用就大幅度减少,土壤的PH值降低了,增加了土壤重金属的危害性。”魏复盛说。据经济观察报报道,全国目前大约有2亿亩耕地在利用上存在食品安全、生态安全等问题,其中有5000多万亩受到重金属等的中重度污染,有6400多万亩是位于25度以上的陡坡,有8400多万亩是位于东北、西北地区的林区、草原的范围内,这部分耕地都是需要经过重新修复,需要得到修养生息,才可能恢复到正常的农业生产当中。

中国人民大学环境学院副教授蓝虹曾撰文表示,即使对污染土壤采取成本最低的植物修复法,耕地修复所需资金总额也将高达6万亿元人民币。

02

错误施肥导致土壤问题加重

据中国之声《全国新闻联播》报道,目前我国土壤肥料利用率仍处低位,不合理施肥情况严重,急需推行绿色有机施肥方式。

根据农业部门在各地累计采集1798万个土壤样品的化验情况,目前我国土壤肥料利用率仍处低位,不合理施肥情况严重。究其原因,农业部专家组成员、中国农业大学教授陈新平认为,是施肥量的增加,比粮食增产速度更快。陈新平:我们国家一年消费5000万吨化肥。在80年代,我们的肥料利用率在30%到35%,到2000年左右,这个数字只有28%左右,一方面是作物面积在增加,另一方面,是我们粮食增产的速度,赶不上施肥增产的速度,导致肥料利用率下降。目前,我国耕地总面积18.26亿亩,人均不足1.4亩,为世界人均水平的40%左右。在现有耕地中,中低产田面积高达13亿亩,占耕地总面积70%以上。

03

现代农业生产中存在的土壤问题

农业农村部副部长张桃林指出,土地污染和退化已给农业生产带来巨大压力 我们国家土壤还处在超负荷的,我们现在占全球8%的耕地,现在在生产21%的粮食,52%的蔬菜,22%的水果,在支撑和养活我们19%的人口。土壤方面我们耕地总体质量不高,中低产田占2/3,一些土壤退化问题也相当严重,区域性土壤污染及土壤健康问题比较突出。土壤污染问题是继大气和水污染问题之后必须予以高度重视、亟待解决的重大环境问题。李干杰说,长期以来,人们提到环境保护、污染防治,首先想到的就是水、大气、噪声和固体废物等,而对土壤环境保护则相对陌生。面对日益严峻的土壤环境形势,中国加快推进土壤污染防治刻不容缓。这也是国家大力支持和提倡发展有机和生物肥替代化肥的一个重要因素。

1.长期超量化肥、农药盲目投入、环境污染

2.土壤板结、养分失衡、次生盐渍化、连作障碍、重金属污染等土壤健康问题日益突显;

3.地力下降,高产变中、低产,甚至绝产。

“民以食为天”,“土壤是万物之本、生命之源”。

土壤是人类赖以生存、兴国安邦、生态文明建设的基础资源,是保障国家粮食安全与生态环境安全的重要物质基础。人类消耗的80%的热量、75%以上的蛋白质及大部分的纤维,都是直接来源于土壤。

对于我国这样一个人口众多、土壤资源紧缺的国家而言,健康的土壤则显得尤为重要。

所以,我们一定要善待土壤,善待土壤就等于善待自己的生命!

原标题:吴羚靖 | 18-19世纪英国移种中国茶与发展印度茶之问题探析

来源:世界历史放映室

摘要:18—19世纪间,英国突破生态限制,利用帝国政治、科学知识和自然生态,主导了中国茶的空间转移与印度茶的兴起。这项与茶相关的帝国实践,既是英帝国政治、经济强势地位的表现,更是殖民时代英帝国生态控制、科学应用及知识权威的集中体现,它展示了自然之物如何在英帝国海外扩张中被逐渐融入社会建构、帝国生态的进程,也体现了人类的历史活动如何受自然影响与限制的情形。

关键词:中国茶;印度茶;英帝国;帝国生态;科学知识;环境史

作者:吴羚靖,清华大学历史系博士生。

本文载《学术研究》2017年第12期。系2016年度国家社会科学基金重大项目“环境史及其史学的创新研究”(16ZDA122)的阶段性成果,项目首席专家为清华大学梅雪芹教授;同时受清华大学辅导员海外研修计划支持(Tsing hua Fudaoyuan Research Fund)。

为方便阅读,本文注释省略,需要请参考原文。

将茶树从中国移植到欧洲殖民地上,大都由个人的努力而促成。只有在英属印度情况稍有不同,它是由于一个国家的迫切需要而造成的结果。

——威廉·乌克斯《茶叶全书》

茶起源于中国,其历史源远流长,后来随着地区间贸易联系的加强,茶成为连接中国内部各地区、中国与世界其他国家联系的重要纽带,在政治、国际贸易、观念、日常饮食等方面发挥着重要作用。长久以来,中国垄断着茶的种植与贸易,但自18世纪下半叶起,西方开始探寻移种中国茶的可能性。凭借帝国的扩张力和自由贸易的趋势,以东印度公司为代表的英国各界纷纷派出“植物猎人”,详细考察中国茶的种植环境和制作方法,并尝试将中国茶苗采集后移种到距离中国最近的印度殖民地茶园。不过,由于自然条件的限制,中国茶在印度出产不稳定。与此同时,英国也在印度加紧步伐寻找当地野生茶。1823年,印度阿萨姆野生茶被发现,1834年阿萨姆野生茶被正式确定,但当时英国的科学家、印度植茶者依旧认为中国茶种品质优于阿萨姆野生茶,于是他们一边继续向印度引进中国茶苗,聘用中国茶工来优化印度茶的品种和种植方式,一边也在印度大力垦荒、发展种植园。20世纪初,迅猛发展的印度茶取代了中国茶,成为英国茶叶消费市场的主要供应者,茶也成为塑造英国国家认同的重要载体。

学界的已有研究为本文奠定了重要基础,但出于各自研究视角和问题解释取向的不同,这些研究对英国在整个中国茶移种和印度茶兴起过程中的主导作用、帝国茶叶种植的生态后果、自然本身如何影响了这一历史进程等问题论述不够。因此,本文尝试从英帝国环境史的视角出发,将18—19世纪英国移种中国茶、发展印度茶的实践作为一个整体来论述,既关注帝国范畴内不同群体与不同自然空间的相遇,也关注自然在此中发挥的作用,以探讨英帝国如何超越原本生态边界的限制,主导中国茶的空间转移以及后来如何利用帝国的知识与权力来推动印度茶的兴起。

一、平移自然:英国移种中国茶的多次实践

中国茶叶从17世纪起进入英国人的视野,在17世纪末至18世纪末“中国风”(Chinoiserie)风靡欧洲的背景下逐渐流行开来。当时,英国社会各界对了解茶叶的渴望实际上是社会知识与文化想象的混合物。除了社会大众对茶叶饮品的追捧,英国知识界也致力于探讨中国茶的自然性质、功用价值。博物学家想要将这种异域植物纳入西方启蒙分类体系;园艺爱好者希望了解茶树生长的秘密,有机会购买来装点自家花园;医生们想要测试茶叶是否是治病万灵药;政客以及哲人们则着重讨论茶叶所蕴含的道德伦理与文化内涵;商人们渴望考察中国人的种茶方法和制茶工艺,以便日后引导其种植、生产,摆脱中国对茶叶市场的控制。此外,到18世纪下半叶,中、英之间茶一银贸易的日益紧密愈发刺激了这种渴望,英国政府想要改善农业而提出“种绿省银”(Growing Green,Saving Silver)发展经济。于是,移种中国茶成为一项事关英国民生、帝国扩张、社会文化以及中英关系的事业。

(一)班克斯时代的尝试。其实,最先提出要移种中国茶的并非英国人,瑞典的博物学家林奈(Carl Linnaeus)从1750年开始就已尝试将中国茶移种回本国,但因为茶苗无法承受长时间的海上运输和植物对气候环境的不适应而作罢。英国对印度的殖民占领和东印度公司的贸易经验则使英国拥有瑞典所不具备的条件。1757年印度正式成为英国殖民地,其海外非正式代理东印度公司经过一个多世纪的发展也已熟稔中国和印度的贸易规则;英国国内此时也正倡导改善农业来提高社会整体水平;博物学考察风尚正兴,尤其是在约瑟夫·班克斯(Joseph Banks,1743—1820年)的主导下,皇家学会、皇家植物园丘园(Kew garden)与东印度公司有着紧密的合作。

约瑟夫·班克斯

1780年代前后,英国人开始将移种中国茶的想法付诸实践。1788年,时任英国皇家学会会长和丘园实际管理者的班克斯,分别与英国贸易委员会(Board of Trade)主席霍克斯伯里(Lord Hawkesbury)和当时东印度公司主席威廉·德威尼斯(William Devaynes)讨论中国茶移种印度的事宜。他们认为,如果有相应的资金支持和理论支撑,英国可能在其东印度或西印度殖民地种植茶树,以供应英国的茶叶消费,而不再完全依靠从中国进口。班克斯认为移种中国茶“任务的成败不仅影响东印度公司,而且关乎整个国家”。随后,班克斯通过自身与东印度公司的联络以及私人关系,多次派植物学家从中国获取茶种与茶苗后在英国植物园和印度殖民地不断进行移种实验。1789年,卡明船长从中国运茶树2722株,但到达印度加尔各答植物园时仅272株存活,其余死于途中。1793年,英国派马戛尔尼(George Macartney)使团到中国考察,使团中的斯丹东(George Lenoard Staunton)对植物学造诣颇深,另有斯约纳克(David Stronach)和霍克斯顿(Haxton)两位致力于植物采集工作的园丁。该使团受班克斯所托,要采集中国茶,并留心记录中国茶的制作过程。1816年阿美士德访华团虽然也在中国收集了一些茶苗与茶籽,但他们所乘坐的轮船后来触礁,茶籽茶树全部丢失。几次努力的失败使得英国暂时搁置了茶树移种的计划,因此直至1820年班克斯去世,他也没有实现在英国殖民地种植中国茶的计划。

(二)印度茶叶委员会和福钧的调查。英国在尝试将中国茶移种至印度次大陆的同时,也没有放弃寻找印度野生茶树的努力。19世纪伊始,英国社会便不断流传印度发现野生茶树的消息。与此同时,在英帝国自由贸易日渐高涨的背景下,1813年英国议会宣布废除东印度公司在印度的权利,其对中国的贸易垄断权于1833年正式停止。东印度公司茶叶贸易特权的丧失使英国各界纷纷骚动,他们想要在新时代东方茶叶贸易中分一杯羹。为满足英国植茶者开辟印度茶园的迫切需求,时任印度总督班庭克(William Bentinck)于1834年选派13名英国人及印度人成立新的印度茶叶委员会(India Tea Committee),其主要任务是研究中国茶能否成功移植印度,这一任务既要考察中国茶的种植环境和制茶方法,也要寻找印度境内最适合移种中国茶的地域。

为了获得中国茶苗和茶籽,1834年6月印度茶叶委员会派秘书戈登(George James Gordon)到中国,考察茶树栽培与茶叶制作工艺、购买茶苗茶种以及雇佣中国茶叶工人等事宜。由于此时英国并未打开中国的大门,清廷禁止外国人进入茶区及私运茶籽出口,因此戈登的此次调查只是间接地购得大批武夷茶籽,于1835年将它们分三批顺利运往印度加尔各答,并在广州招募到愿意前往印度传授制茶技术的中国茶工。戈登运回的茶籽种于加尔各答,培育的幼苗在随后两年间被送到印度不同地区栽培和观察,其中2万株栽于阿萨姆省,2万株则栽于喜马拉雅山西北部的古门和台拉屯,2000株栽于印度南部的尼尔吉利山,剩下的9000余株被分配给多位私人种茶者。经过一段时间的培育后,栽种于尼尔吉利山的树苗难以成活,种在阿萨姆地区和喜马拉雅山区的树苗虽有枯死,但也有几个茶园的茶苗存活数量可观,以至于有植物学家推测如果这些茶树生长顺利,再过数年印度茶园无须购买中国茶种。

如前文所述,此时的东印度公司已不再垄断中国茶叶的销售,需要和其他商人竞争,因此该公司的商人也加大力度探寻移种中国茶的办法。然而,当时中国严厉限制茶种外流,禁止外国人在中国领土上进行茶叶考察,英国人的茶叶移种计划被搁置。直到鸦片战争之后,《南京条约》开放上海、福州、厦门、宁波、广州为通商口岸,这为英国移种中国茶提供了契机。1843—1855年间,苏格兰博物学家罗伯特·福钧(Robert Fortune,1812—1880年)受皇家园艺学会和东印度公司委托先后三次来访中国,通过乔装打扮成中国人的样子、与中国当地民众合作等方式,系统地考察江浙地区和徽州的绿茶、福建红茶和广东花茶的制作工艺。1843年,福钧第一次到达中国,他先后参观了宁波周边绿茶产区和福建红茶种植园,其考察后的记录向西方世界清晰地呈现了中国茶品种、种植以及制茶方法。得益于第一次考察的成功,东印度公司在1848年和1853年先后两次委托福钧到中国考察。福钧第二次考察的重点在于为东印度公司收集品质上乘的茶树茶种,聘请经验丰富的中国种茶、制茶工人传授茶叶栽培加工方式。三年后,福钧带着8名中国茶工和数万茶树苗及茶树种子到达印度加尔各答植物园。1853年,东印度公司再次派福钧到中国搜集茶苗茶种、招募更多的茶工,还让其考察中国花茶的制作工艺。两年后,福钧将其收集的大量优质茶苗和制茶设备以及所招聘的17名茶工一并送至印度的加尔各答。福钧的考察活动使英国移种中国茶的企图有了很大的突破。他亲自冒险进入中国的一些重要茶区,与当地茶农打交道,考察种茶、制茶等工艺,获得一手的考察记录,也解释了很多原来被误解的问题。

罗伯特·福钧

(三)平移自然与模拟生境。从18世纪的班克斯到19世纪的福钧,帝国扩张与全球贸易驱动着英国人尝试移种中国茶。此中每一次对中国茶乡的探访和考察、每一位“植物猎人”对茶生长环境、植物栽培以及制茶工艺的考察,都是英国构建自然帝国的重要部分,因为它展现了英帝国尝试克服“有形帝国”内生态资源的限制,通过平移自然、模拟自然生境来实现帝国的政治、经济目标。

数次茶叶调查和移种实践无疑存在着共性。植物猎人需要深入地了解中国茶的生长环境,按照当时西方博物学的原则将东方异域自然生态指标化,分析当地的气候、地形、土壤等自然条件;与此同时,他们还需要比照着中国茶乡的生态环境,在印度范围内寻找最接近中国南方茶区的地方。当班克斯向德威尼斯表示印度的哈尔、库棋比哈尔、兰普尔三个地区是最适合种茶的区域时,他就是基于孟加拉到喜马拉雅山之间的地区气候环境与中国茶园非常相似而提出的。福钧第二次到中国时,考察了徽州松萝山(今安徽省休宁县)的自然条件,他以英格兰的自然作为参照系来描述当地生态,发现当地岩石与英格兰类似,红色的钙质砂石和欧洲相似,植被也具备英格兰或印度北部地区常见植物的特质。当他完成在中国的考察来到东印度公司在喜马拉雅山附近的茶园参观时,又将喜马拉雅的自然与中国对比:“喜马拉雅山上的植物群与同一纬度中高山植被类似。在喜马拉雅山上发现的物种也能在中国的武夷、浙江、江西等地的山脉上见到。当这些植物猎人考察中国茶树的自然生长条件和印度发展茶园的可能性之时,他们实际是在对生态的认知中完成一个平移自然的过程,他们将当地自然条件一个个从其原来的生态整体中剥离出来,将它们重新编织进以帝国为基础的全球统一的自然秩序和归类模式中。在这一系统中,自然变成统一的语言,只要是系统里气候、土壤等条件类似,即可实现茶种的平移和栽植。

此外,除了比照茶叶生长环境外,成功移种中国茶还离不开运输过程中对茶苗、茶籽生长环境的维护。就先前的大多数移种实践来看,当时从中国到印度的海上航行需要耗费至少一个月,在长途中照顾活种茶苗是一项难度极高的工作,大部分茶苗在运输中枯萎,茶籽也因颠簸难以发芽成长。直到1830年代“沃德箱”的出现,使帝国的植物猎人们看到了提高移种存活率的希望。沃德箱是一种密闭的保护植物生长的玻璃容器,能够保护种在箱子里的植物在长途运输中免受海浪海风的侵蚀,最早应用于英国移植南非、澳大利亚的活体标本。后来,具有丰富园艺经验的福钧尝试对其进行改造,他根据中国、印度的气候条件和自然环境,尝试在沃德箱里放置浅层湿润土壤,将茶籽播种至土中,上层还种着一些桑树苗,然后封闭箱子。实际上,改良后的沃德箱是在封闭空间内模拟出中国东部茶乡和喜马拉雅地区的自然条件,桑树苗的蒸腾可以为茶籽发芽提供合适的水分、稳定箱子内的气温,营造出适合植物生长的小气候(micro-climates),使得经过长途旅行后到达加尔各答的中国茶籽还能正常生长。这是英帝国将殖民扩张过程中积累的博物学经验应用到移种中国茶的实践中的表现。

因此,英国若干次考察中国茶树生长环境和寻找印度适合种茶之地,既可以被视为帝国殖民扩张的政治、经济努力,也可以被视为帝国博物学家认知、改造异域自然的实践。它表明了英帝国试图打破国家地理阻隔,探索平行生态系统(parallele cosystem)存在的可能,而在移种过程中帝国模拟自然、将异域景观用统一的自然话语表达出来,彰显了帝国对于自然生态的控制能力,这是一种受益于又服务于帝国经济与国家权力的无形能力。

二、自然工厂:印度茶业的发展与问题

英国移种中国茶和发展印度茶“像同时运转的平行世界”,一边移种中国茶到印度,另一边也不断考察印度野生茶的存在。当时的英国人对印度茶品质和出产量信心不足,于是继续引种中国茶与其混种。随着时间的推移,人们已经很难辨别茶园里的印度野生茶和中国茶。英国对印度殖民地的政治控制和印度茶园日趋稳定的产茶量使帝国的植茶者将工作重心从移种中国茶转向大规模开垦印度茶园。

(一)初期茶园试验与波折。英国寻找印度野生茶起始于考察印度的自然条件是否能够种植中国茶,却在1823年偶然间发现印度东北部阿萨姆的野生茶。1834年5月,阿萨姆邦代理人向印度茶叶委员会汇报在皮珊的新福区有野生的土生茶树,并且指出阿萨姆是适合栽培茶树的地区,其标本得到加尔各答植物园的正式鉴定。1835年印度茶叶委员会成立了科学调查团,与1834年的任务重点不同,此次调查的重点是研究阿萨姆野生茶推广种植的可能性,勘察茶树试验园最合适的位置。

阿萨姆茶叶率先成为印度茶的代表。1839年1月第一批阿萨姆茶在伦敦拍卖行瞬间被抢空,这鼓舞了英国人的信心,他们坚信随着栽培与制作方面经验的增加与改进,印度野生茶会促进英帝国的发展,阿萨姆茶必然会有与中国茶并驾齐驱的一天。1840年,阿萨姆公司得到东印度公司特许成立,获得阿萨姆地区2/3的试验茶园以及最初10年免费经营的资格。同时,从加尔各答植物园运来的中国茶树及阿萨姆茶种开始共同在印度的吉大港、古门、台拉屯等茶园生长。为了提高野生茶的品质,英国植茶者不断尝试改良印度野生茶,用中国茶混合种植。除了改良茶种外,植茶者们更是热衷开垦新土地发展茶园。从1850年代起,英国殖民政府有意扶植印度的茶业栽培,颁布《阿萨姆条例》(Assam Rules)规定土地可以出租,帝国植茶者们的投资兴趣被激发起来。

然而,令英国人始料未及的是,这项富有生机的帝国事业在不久后开始转入黑暗的阴影之中,众人沉沦于投机的植茶狂流。一些投机者狡猾地将成绩较好的新茶园作为宣传对象,大肆鼓吹快速发财之道,新、旧茶园在狂流之中盲目扩张。除了阿萨姆,大吉岭、卡察、雪儿赫脱、古门及哈萨利巴等地都是投资者的偏爱之地。1861年,殖民政府在原先《阿萨姆条例》基础上增补的《坎宁法规》(Lord Canning Rules)使茶园经济泡沫进一步加剧。按照该法规,殖民政府将土地统一定价卖给个人,即便是丛林中未经开垦的荒地,每英亩也必须以10卢比或以上的价格销售。这项举措虽然使茶园售价提高,但植茶者们对开垦茶园的需求不减,于是阿萨姆、卡察、大吉岭以及吉大港等地投机者肆意开垦荒地、倒卖土地,甚至有些不能种茶的贫瘠土地也被高价销售或一地多次销售。到1865年前后,茶叶泡沫破灭,原本价值10万卢比的茶园一夜之间只卖到数百卢比,有的每英亩甚至不值1先令。直到1870年代,印度的茶业才逐渐从危机中重生,恢复信用和稳定的生产。

(二)茶园困境与土壤问题。迅猛发展的印度茶在19世纪中叶呈现的是一幅繁盛的假象,其背后隐藏着当地景观的改变以及后续土壤、病虫害等问题。茶园热潮迅速改变了当地景观。当时的植茶者认为茶树苗的生长需要光照,周边高大的树木会阻挡茶苗吸收阳光,因此茶园周边的树林也随之被清理。一位19世纪下半叶在阿萨姆的英国植茶者回忆道:“粗狂美丽的密集丛林里交织着树木、蕨类、爬行物以及灌木丛,各片叶子颜色、大小、形状各异,使得那些自然爱好者惊叹不已。”可见,当时阿萨姆本是丛林覆盖,此中生物丰富,构成了一个完整的“小生境”。然而新茶园数量增加、茶垄日趋密集,破坏了原本的土地景观和自然生境。久而久之,茶园原先的地表被剥落,取而代之的是密集的茶垄,周边的自然森林系统被人为消解,森林覆盖面积急速减少。到了1901年,茶园主们控制了印度阿萨姆地区164个茶园,占地244653亩,而同时水稻和其他农作物的占地面积也不过357135亩。阿萨姆大部分的自然景观、生态环境已经和殖民前极为不同,加剧了印度沦为“一片开裂的土地”的处境。

虽然植茶者能短时间内从日渐增长的产茶量中获益,但是几十年后他们都不得不面对茶园发展的最大问题:土壤肥力下降。从19世纪末在印英国植茶者和科学家的记录资料来看,土壤退化主要是两个原因:不了解所选茶园地周边的自然环境和茶园快速扩张所带来的巨大生态压力。如前文提及,很多茶园主完全没有种茶经验,他们往往没有经过详细考察就任意选址种茶。当时就有人提出阿萨姆察查地区茶园土壤退化的原因是错误的选址,因为大部分察查茶园实际上“土壤没有附着力,在热带雨林气候下种茶会使土壤力容易被冲刷走,随着土壤流失,植物也就难以生长”。而且,茶园在开垦中取代了当地原有的自然生境,原先小生境里给土壤提供养料的树叶等生物消失,“茶树叶子也被剥落,使得没有叶子能够返回到土壤,造成了土壤肥力逐渐下降”。土壤肥力的下降还影响着一个小生境内诸多自然之物的生长状态,因此当其退化时诸多生态问题便接踵而来。以阿萨姆茶园为例,该地茶园的种植扩张降低了土壤的蓄水能力,从而扰乱自然排水系统,最终导致当地无规律的洪灾。

另外,土壤的退化也使茶树无法获得正常生长所需的养料,茶树容易枯萎或遭受病虫害的袭击,病虫害发病率升高。植茶者从19世纪下半叶就开始意识到病虫害问题,但他们认为病虫害问题并非自古就存在,而是一种新出现的现象。1873年,上阿萨姆锡布萨格尔地区的植茶者萨缪尔·皮尔(Samuel E.Peal)第一次正式提出阿萨姆茶园的病虫害问题,他认为茶蝽将成为未来植茶者最大的敌人,会使每亩茶产量下降。至于病虫害产生的原因,皮尔将之归咎于茶园本身的快速发展,他认为茶园集中收集灌木、只重视新叶发展等为病虫害提供了最合适的生长条件。除了茶蝽外,当时阿萨姆茶园常见病虫害还有红蜘蛛、疱状疫病、蚊枯病、茶蚜、橙色甲虫、毛虫、蟋蟀、镑虫、白蚁等,其中有部分是印度特有的。这使得我们有理由怀疑病虫害是英国殖民印度后高度开垦茶园后所带来的问题。

(三)流水作业与自然工厂。为了在茶叶市场上与中国茶竞争,印度茶园必须保持比中国茶更低廉的价格,故茶园主除了努力改善土壤肥力、保持更稳定的茶叶产量之外,还将英国工业机械化生产技术挪移到印度茶园,用流水作业来压低劳动力成本。印度茶园一开始采用中国茶工带来的制茶方法,将绿色茶叶加工为干燥的箱装红茶,即手工揉捻,在炭火上烘干,装箱时工人用脚踏紧。这种方法耗费劳动力,而且一些茶园主认为“不文明、不卫生”,于是他们引进新的机械。1872年,英国科学家威廉·杰克森(William Jackson)发明了第一台揉捻机。后来,其发明的其他类型的机器在制茶过程中也都有应用。

英国人利用机器代替人工制茶,建立起自己的茶叶生产系统,即将切割(Cut)、撕碎(Tear)和揉捏(Curl)融为一体的“CTC方法”。与传统的中国制茶法不同,用这种方法制茶,不必将新鲜的茶叶放置阳光下或炭炉内萎凋若干小时,只需要将茶叶放进旋风机和干燥机,在五分钟内就能完成茶叶的萎凋步骤。随后,切割机取代了原先的人力,将茶叶切成特定的方块,再由连杆滚动机来实现原来人力压制的步骤。接着,再将茶叶翻入干燥机借助炭热快速加温发酵。最后,通过特制的捡茶机按尺寸大小对茶叶分类。采用这种方法,整个加工过程几乎不需要任何人工干涉,便可以提高制茶效率,保证茶叶生产的低成本。1872年印度制茶成本是每磅11便士,而1913年采用新式制茶法后使成本减到每磅只需2.5便士至3便士,8000台揉捻机可以代替过去的150万名劳工用手工制茶。

然而,流水生产使茶叶变成一种工业产品,摈弃了茶叶原有的自然性质及其对自然条件的依赖,被附加上工业属性,而每一个茶园实际也成了“绿色天地里的大工厂”。当时也有人抱怨机械化茶叶生产改变了茶的风味。尽管如此,印度茶还是凭借其低价优势在20世纪初取代了中国茶,逐渐垄断了日后英国茶叶市场。据统计,19世纪后期,印度茶在英国市场占领的份额从1866年的4%上升到1903年的60%,相反,中国茶则从96%下降到10%。

可见,19世纪印度茶的兴起和发展过程对于英国来说,无疑是决定国家未来发展的重要事件。英国在运营这项帝国事业时,将印度的自然和人作为一个可控制的区域,其控制力既体现在政治、领土的占领方面,也体现在对该地的生态环境和自然知识的利用方面。当然,英帝国运转其“自然工厂”时,也受到自然条件的限制,无论是移种来的中国茶表现出的环境不适应性,还是后期茶园扩展所引发的一系列土壤、病虫害问题,都是被统治的自然作用于人类活动的反映。

三、被统治的自然:帝国事业与生态

从经济和政治角度看,英国社会的茶叶需求推动了英国商业的迅速增长,也增强了英国在亚洲的贸易网络,推动了英帝国向其他种植茶叶的地方的扩张。因此,19世纪英国在其帝国范围实现茶叶种植及其茶叶贸易的独立,是改变全球格局的重大节点;随着印度茶业的稳定发展,印度茶被不断进行文明建构,成为展现维多利亚时代国家认同的象征物。

在这一重要的历史发展进程中,不仅有政治家和资本公司的作用,还有帝国的植茶者、植物猎人、科学家、种植园工人以及不同空间的自然生态的共同作用。从18世纪起,英国博物学发展与英国农业改良浪潮结合在一起,这也奠定了塑造英帝国的基础。博物学家们以丘园和皇家学会为依托建立起庞大的海外网络,纷纷投身到考察海外殖民、利用殖民地经济作物的行动之中;早期英国移种中国茶和考察印度自然环境付出的诸多努力,使得帝国扩张与博物学考察事业紧密联系在一起。然而,这些帝国博物学家的实践也显示了东西方自然认识传统、科学知识与地方经验间的相遇过程。在中国的书写传统里,分析自然环境风景应从一个整体的视角,将自然当作由山、水、人、物相互交织、联结的有机体,但帝国博物学家在考察时围绕着茶树种植的目的,将自然解构成特定的因素,按照帝国经济需要,将当地的植物划定为有用的、无用的,这些工作通过考察报告、游记等方式被记录下来,帮助帝国建立科学知识权威,用科学代码为帝国的读者制造英国之外的世界,赋予帝国的经济扩张以合理性。这是一场在自然生态认知领域内的“全球性世俗化工作”。当然,这一过程也包含着地方经验的反作用和科学知识对地方经验的吸收。那些被派到中国考察、采集茶种的植物猎人记录下中国的种茶方法,吸收了茶区的地方知识。被雇佣去印度茶园教授植茶之术的中国茶工也带去了历史悠久且成熟的植茶经验,形成关于该地区土壤性质和移植栽种的知识。另外,当英国植茶者的印度茶园遭受病虫害侵扰时,他们也会参考印度当地人应对病虫害问题的地方知识,譬如曾试图借鉴印度当地的土办法,用能散发浓郁气味的土生植物(titapani)、粪便、骨灰粉来解决茶叶病虫害问题。这反映了那些远离帝国中心、在殖民地活动的群体是如何将当地百姓及其地方性经验纳入更为广阔的帝国知识网络之中的。

英帝国探求利用经济作物,挪移不同地区的有价值的自然之物以服务于帝国的事业,表明了时人所持有的利用自然的观念。而在分析帝国的权力、知识与生态控制时,作为共同参与者的“非人类”因素也应被纳入分析的框架,因为它们展现了自然的力量和历史的不确定性。如前文所述,移种到印度的中国茶苗并非如预期那样快速适应新的生长环境,印度茶业也因为过度开垦而遭遇危机,该危机本质上反映了人类活动受自然之力的限制,过度开垦茶园导致的土壤退化和病虫害的爆发都是这种限制的表现。

总而言之,作为象征全球贸易交流和自然相遇的典例,英国移种中国茶并主导印度茶兴起的过程,实际上被赋予了自然、文化、社会以及英帝国的属性。从某种意义来说,正是英帝国利用日益增长的权力为帝国的生态控制和商业资本获取创造了条件,反过来,英帝国也正是在殖民地的实践中树立了对自然知识的权威解释,改造了当地生态环境,才得以进一步维持其影响力和统治力。这样,与茶相关的帝国实践,既是英帝国政治、经济强势地位的表现,更是殖民时代英帝国生态控制、科学应用及知识权威的集中体现;它展示了自然之物如何在英帝国海外扩张中被逐渐融入社会建构、帝国生态的进程,也体现了人类的历史活动如何受自然影响与限制的情形。

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除

分散不怕,只要将离散分布的点高效连接在一起,并进行产业升级赋能就行;不用中心化,只用生态链共享与赋能化,可能才是未来茶行业的超级整合逻辑。

茶产业的大策划是,区域协作,经营城市,得大产业链者得天下!请上帝喝茶工作室不才,勉力为之。

产城融合是趋势,茶行业也如此,所以我们要“经营城市”,打造“茶叶之都”与城市的“茶叶名片”。比如,深圳可打造中国茶创新之都与精品茶城市名片……

——题记!

由于特色化、个性化的市场需求大,茶行业很难做到高度集中化。但可以通过产业基础设施、数字化与规模化平台将离散分布的各种资源高效连接在一起,从而形成分中有统,统中有分,共享发展,多中心与大分散协同发展,那么茶行业就会由移动互联圈层化,进入5G时代的生态链共享大聚合新时代。

深圳作为中国的创新之都,可以通过5G生态链建设,搭建粤港澳大湾区国际茶产业总部基地,将中国分散的茶农、茶企、茶商与配套服务者高效连接起来聚合发展,以赋能升级的形式,打造品牌与新型茶商的创新孵化基地,助推中国茶的消费升级与产业升级。

分散的茶行业需要融合式的超级业态

茶行业的全产业链整合,有产品与卖货两种思维。

在产品主义主导下主打制造品牌模式,走市场细类品类高度聚焦的专精深发展道路。在卖货主义的主导下,往往成为渠道品牌或渠道平台,什么好卖就组织什么货源,找代工厂贴牌或帮制造品牌出货。制造品牌的专,渠道品牌/平台的多,就形成了一个你中有我我中有你的二元市场结构。

两者存在合作与算计的关系,制造品牌将渠道平台当经销商,而渠道平台将制造品牌当供应商,都站在自己角度谋求利益最大。制造品牌对渠道分而治之,以保证厂家话语权。渠道平台扶持二三线制造商品牌,农村包围城市,让一线品牌屈服。

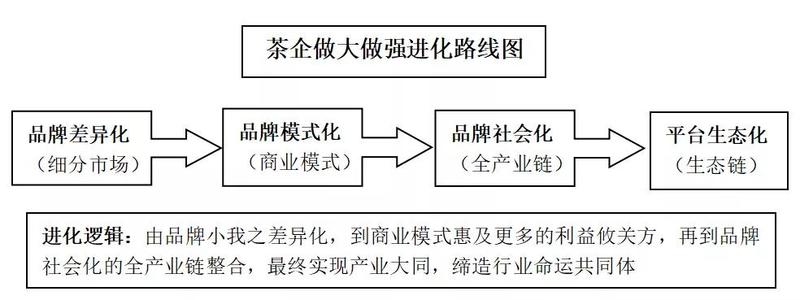

茶企为什么做大难?是因为上游的专,很难在下游的多元化需求中放大。专,靠制造商品牌起家,很容易在细分目标市场中做到一两千万元的年销售。由于茶行业的渠道高度分散,渠道品牌/平台也只能做到局部集中。以中老期茶交易平台为例,陈茶汇一年做几个亿,已经是最牛的渠道平台之一。东和交易据说数十亿,但以大益茶品为主,比较虚,对正常的渠道运作不具参考性。渠道的集中程度远不够,走细分专业化的制造品牌,在一盘散沙中抓细分目标人群,只有两只手,能捧起多少沙子?

这就是,在一盘散沙中,以多多益善的卖货逻辑,可以做一亿到几亿;以细分挑检客户的方式,只能做一两千万元,企业团队厉害点,可做三四千万元。而五六千万元以上,就要做多品牌+电商,或者多品牌+中老期茶交易平台,或者多品牌+集合店,或者代工基地+自有品牌产业布局。

总之,在上游多搞几个细分垂直品类品牌,由单一转为“多”;在下游,在利用渠道平台出货的同时,也自建渠道的“多”。电商/交易平台/集合店,就是制造商品牌自建渠道的多。从而形成全产业链的“多品牌+渠道精选货品多”格局,以在市场散沙中,形成局部的产业集中优势,从而由一两千万元的特色品牌,做成五六千万元,甚至上亿的规模品牌……

中国茶产业需要在一线城市出现超级业态——茶商综合体基地,以适应全产业链出现的“多+多”超级整合趋势。

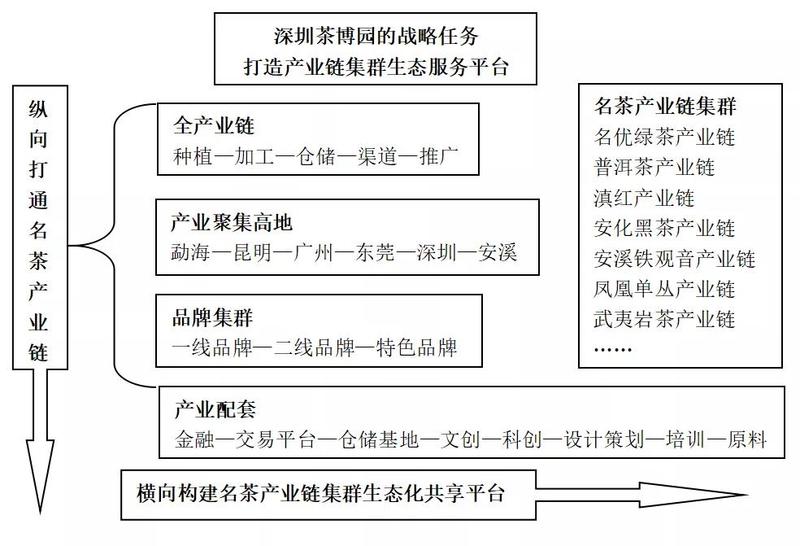

去年,深圳茶博园提出了打造粤港澳大湾区国际茶产业总部基地的构想,就是一个很好的尝试。

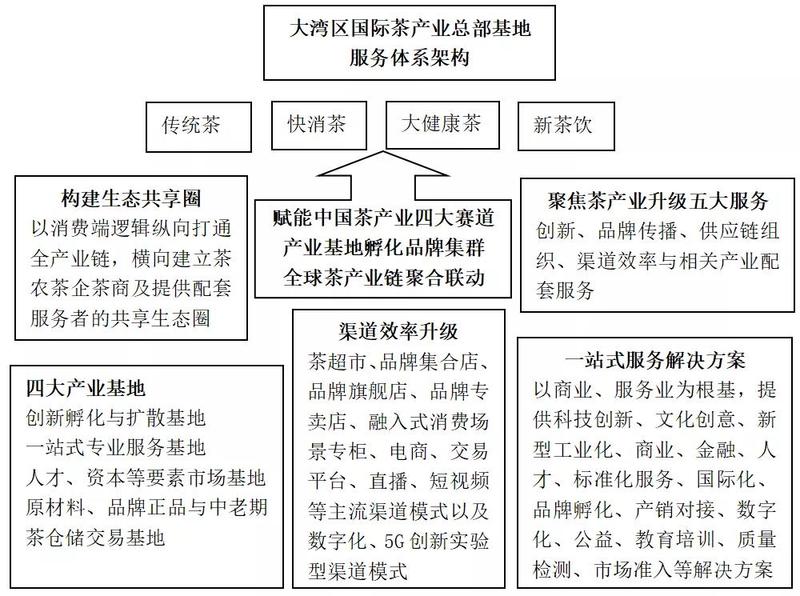

这种面向未来的超级业态,聚焦中国茶产业四大赛道——传统茶、快消茶、大健康茶、新茶饮,以消费端逻辑纵向打通全产业链,横向建立茶农茶企茶商及提供配套服务者的共享生态圈,以商业、服务业为根基,提供科技创新、文化创意、新型工业化、商业、金融、人才、标准化服务、国际化、品牌孵化、产销对接、数字化、公益、教育培训、质量检测、市场准入等解决方案,集创新孵化与扩散基地,一站式专业服务基地,人才、资本等要素市场基地,原材料、品牌正品与中老期茶仓储交易基地,茶超市、品牌集合店、品牌旗舰店、品牌专卖店、融入式消费场景专柜、电商、交易平台、直播、短视频等主流渠道模式以及数字化、5G等创新实验型渠道模式为一体,致力为中国茶产业的升级,解决创新、品牌传播、供应链组织、渠道效率与相关产业配套服务五大问题。

走进5G生态链共享大聚合新时代

茶行业有“三分三合”。

全产业链各环节资源分散化、传播碎片化、销售圈层化,这是三分。看到分的一面,销售做到一两千万元到顶。

三合,一是虽然产业各环节资源大分散,但有小集中。怎样在分中抓住不分的商机,做成五六千万元以上的规模品牌!

二是中国茶正在形成产业聚集高地。拿普洱茶来说,勐海是制造之都,昆明是信息之都,芳村是流通之都,东莞是藏茶之都。以熟茶为例,不是其他地方发酵不出好熟茶,而是勐海已形成熟茶生产的产业效率优势。勐海味是品质代表,更是产业分工效率的代表。外地发熟茶,品质可能也很好,但产业效率无法比!在勐海利用原产地的品牌势能与供应链优势,可以相对容易做成亿元级品牌或供应链企业。在昆明这个信息之都,搞互联网与电商的中国普洱茶网/茶窝网,也能做上亿元销售。依托芳村这个流通之都,东和与陈茶汇也在做亿元至十亿级生意。双陈、昌兴存茶等,凭借东莞藏茶之都的资源,在搞南茶北调,虽然还不成气候,但代表一种趋势无疑。

三是生态链的大一统,茶行业将来会诞生百亿级企业。专业分工、细分市场、移动互联,加上茶行业固有的底层逻辑以“大分散小集中”为主,造成茶行业进一步分散化。用中心化的逻辑,只能形成少数产业聚集高地与少数规模品牌/平台,而改变不了行业一盘散沙的局面。但用生态链大聚合的模式,不用高度中心化,而是做到分中有统,统中有分,共享发展,多中心与大分散协同发展,那么茶行业就会由移动互联圈层化,进入5G时代的生态链共享大聚合新时代……

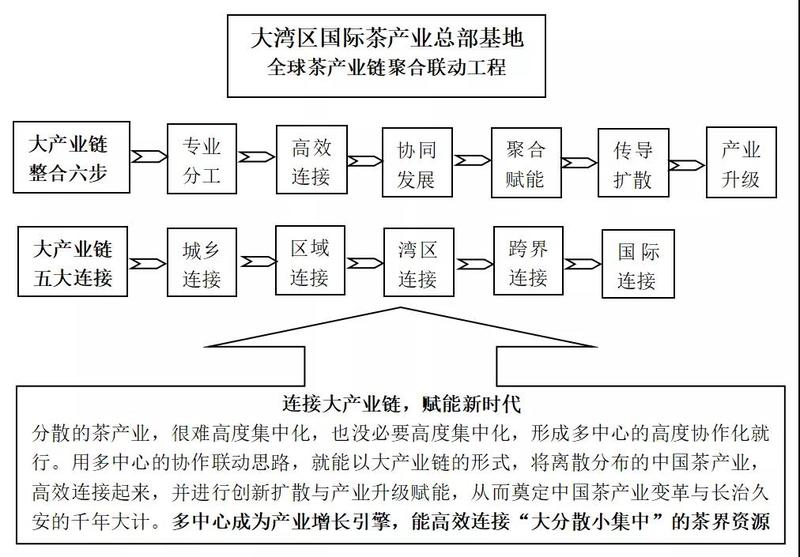

深圳茶博园用“连接大产业链,赋能大时代”,诠释了大湾区国际茶产业总部基地怎样打造5G时代的生态链。

大产业链整合六步:专业分工→高效连接→协同发展→聚合赋能→传导扩散→产业升级。大产业链,是专业分工协作链,也是价值传导扩散链。

大产业链的连接有,城乡连接、区域连接、大湾区总部连接、跨界连接、国际连接。这五大连接,将已形成专业分工、产业环节高度集中的“多中心”连接起来,协同发展,从而建立中国茶大产业链分工大协作体系。再在大分工协作体系中寻找关键的节点,将之打造成深度聚合与创新赋能的产业高地,然后将聚合而来的新引擎能量和创新价值,通过大产业链传导与扩散到全国乃至世界,从而最终推动中国茶产业升级……

茶行业需要新一代的品牌孵化基地

就普洱茶行业,谈一下品牌孵化的区域土壤问题。

品牌往往兴起于繁华的都市,根植乡土的茶叶原产地品牌,也需要都市的商业文明加持,才得以成为真正意义上的品牌。城市除了能为品牌提供强大的消费文化支持外,还能为茶企创建品牌提供系统化的服务。也就是,一二线城市不缺人才与配套服务,存在快速高质量孵化品牌的土壤。根植上游“大名山”的茶企,利用中下游的“茶叶之都”的产业环节聚集势能,能很容易做大做强。

比如一家茶企,以“大班章”茶区为安身立命之根基,在上游营建原产地势能,就可以顺流而下,围绕“茶叶之都”进行快速高效全产业链整合,其利用勐海的”制造之都”做大制造环节,利用昆明这个“信息之都”,做电商与宣传扩散,利用广州芳村的“流通之都”经营渠道,利用东莞的“藏茶之都”建立仓储交易体系……这家“大班章”茶企,就可以在短短数年内,迅速成长为有大名山原产地优势,仓储、宣传推广、电商与传统渠道优势的全产业链茶企。

茶企做大做强,需要原产地名山基地、制造、品牌、仓储与渠道加持赋能。单就品牌孵化而言,做特色品牌,我主张将生产基地放勐海,品牌推广与营销总部放昆明。要通过大仓储、大渠道发力,来做品牌,可以将市场营销总部放广州或东莞,然后在勐海注册公司,或建工厂,以证明自己是原产地茶企。勐海适合做原料、生产与仓储基地,要说做品牌与渠道的话,缺人与配套服务。

广州作为一线城市,最不缺人才,但这个城市形成了芳村大流通交易模式,大家都在找快钱,以卖茶为主。要不是帮别人卖,要不就是自已开茶店卖,很闲吗,帮你做赚钱很少的品牌孵化服务?所以,务实卖货赚钱的芳村,很难找到品牌服务人才。东莞也以存茶卖货为主,做品牌配套服务的人才少。

几地比较下来,昆明的茶品牌服务人才最多,文化梳理、策划设计、互联网、电商、媒体等品牌相关配套产业最发达。为什么昆明有孵化特色品牌的土壤?是被逼的!其地处产区与销区之间,可以说两边靠,也可以说两边不靠。在勐海可以玩资源,所以勐海为资源整合提供服务的人才多,比如料头、发酵师等。在广州芳村与东莞,身在大销区,坐享货源与销售网络优势,故从业者以存茶卖货为主。

只有昆明夹在中间,没有资源、货源与卖货优势,只好利用全省茶企,在昆明茶叶市场扎堆建市场营销总部的机会,为茶企提供品牌孵化服务。同时,利用昆明作为原产地集散地的优势,用互联网与电商连接全国。故,在昆明做特色品牌是很容易的,不缺品牌服务人才,可以“大名山+原产地工厂+互联网传播+电商+线下招商”运作全产业链品牌。

目前,昆明已经形成普洱茶特色品牌孵化基地。广州芳村与东莞也在转型,由存茶卖货赚差价,转向系统化的品牌与渠道服务,并由饱和珠三角转向经营全国新兴市场,从而掀起了“南茶北调”运动,即东莞仓储+广州芳村的大流通配送+北方新兴消费市场。

广州与东莞的转型是被迫的!

近年来,普洱茶市场红利消失,东莞的天量库存,面临巨大的出货压力,芳村海量茶店生意冷清,许多靠炒大益为生,使得大益成为2019年茶市唯一行情。故,东莞与芳村的从业者,要做比存茶倒货更高级的事,产业升级趋势明显,对品牌服务人才需求大。可以预计,不久的将来,芳村与东莞也会形成品牌孵化基地,即以“大名山原料基地+勐海工厂+仓储交易+渠道招商”为整合模式的全产业链品牌茶企。

就品牌孵化而言,昆明有文化与互联网优势,可以走精准圈粉的特色品牌之路。故,要打造特色品牌,可以到昆明建市场营销总部。当然,昆明是云南省会,云南的一些龙头茶企会把部分总部功能放昆明,从而使得昆明特色与一二线品牌并存。而广州与东莞,有大仓储大渠道大销区大资本优势,可以更容易做成规模品牌。这两地会形成“仓储交易+多品类产品集合”之规模品牌孵化基地。

不管昆明,还是芳村与东莞,都是在行业传统里打转,很难跳出旧有做品牌的逻辑。普洱茶产业升级,在传统势力之外还要寻找新势力,以创新与传统相结合的模式,打造新一代的品牌孵化基地。深圳作为创新之都,可以设立中国茶创新孵化基地,邀请茶企茶商入驻,提供人才与配套的品牌服务,打造茶品牌创新孵化的总部经济……

品牌低成本孵化扶持计划

深圳茶博园提出了茶品牌低成本孵化扶持计划。仓储成本、开店成本与配套服务成本高,需求不畅,是阻碍茶企茶商做大的瓶颈,降成本,多方引流增需求,高效配置配套服务,能提升企业的成本效益优势。这其中,自有物业,是降低仓储开店成本的关键。大城市,尤其是一线城市,房价飙涨,各种成本高企,茶企想利用北上广深的商业文明孵化有国内一流水准的品牌,核算一下成本就会打退堂鼓——长安米贵,居不易!茶企将总部,或区域总部,放深圳,遇见的第一道槛是成本太高。

东莞为什么能做成藏茶之都?是因为东莞工厂多,产业升级后闲置厂房多。这些闲置厂房多是自有物业,故长期仓储存茶费用低。比如,昌兴存茶,以前是鞋子加工基地,鞋厂改茶仓。

第二道槛,是品牌服务资源的错配成本。优质的专业服务价格理应高,但一些茶企来深圳取经,往往找不到合适的服务机构,或者得不到有针对性的服务,结果花了大价钱,执行下来效果不彰。这就是服务资源错配——花冤枉钱,得不偿失!茶品牌创新孵化基地,就是用来解决服务错配问题的。其集中一批优质的品牌服务机构和个人工作室,专门服务茶行业,这样其服务既专业又能体现茶行业的特性,能最大程度匹配茶企品牌建设。

第三道槛,经济下行期,茶企茶商卖货难,推广难。深圳茶博园推出茶文化宣传公益项目,全方位引流,打造网红直播卖茶基地,建立货源与渠道数据共享系统,用高效供应链+新零售的模式帮助茶企茶商卖茶去库存,并将好产品、好商家、好品牌、好企业与好的配套服务集中打包向全球推荐。

深圳茶博园在深圳这个国际大都会打造品牌创新孵化基地,自有物业,就能推出品牌茶企孵化扶持计划,以较低成本推出仓储办公展示体验一体化空间,帮助茶品牌降低仓储、办公与开店成本。同时,建多元跨界商业生态,打通大产业链,多方引流,搞活零售与仓储物流配送服务,实行数字化服务,引进品牌与渠道建设配套服务机构,以茶企总部基地的形式,高度聚焦创新裂变环节,以产生产业大聚合效应,并帮助茶企茶商将创新价值高效传递扩散到全国,乃至世界。

可以预计,深圳将成为中国茶创新升级的超级引擎,其将凭借精品茶仓储高地、精品茶生活方式策源地、大湾区中国茶产业总部三大基础建设工程,高效拉动产业的上下游,并围绕“国茶创新之都”——深圳,形成全新的产业聚集地及配套。深圳茶商将拥抱中国茶创新升级大时代的红利,可用供应链电商、IP品牌、社群电商、产业互联网等全新模式来发展壮大自己……

文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品