安化黑茶作为黑茶的典型代表,是经微生物发酵而得的后发酵茶。因其特殊的加工工艺和特殊的产地微生物群落,安化黑茶具有独特的功能成分以及健康属性,因而深受消费者喜爱。安化黑茶主要功能成分包括多酚类、生物碱类、氨基酸类、萜类、多糖类以及冠突散囊菌次级代谢产物等,以下简要介绍各功能成分的作用,为安化黑茶功能成分开发利用及其健康属性驱动市场消费提供新的科学依据。

一、多酚类化合物

多酚类化合物占茶叶干物质20%~35%,茶叶中的多酚类主要包括儿茶素类、黄酮醇类、酚酸等化合物。

1. 儿茶素类化合物

儿茶素类化合物是构成茶多酚的主要成分,占多酚类化合物总量的60%~80%,具有多种生物活性,如抗氧化、降血脂、减肥、调节免疫、抗病毒、抗癌等。

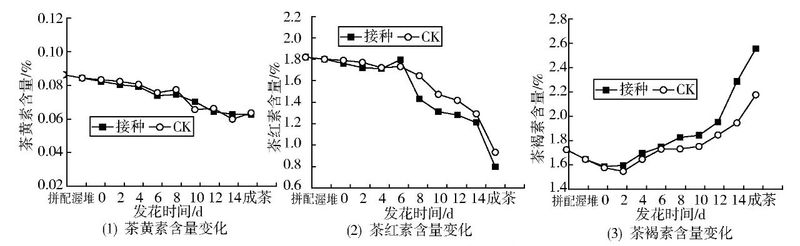

安化黑茶加工过程中,多酚含量下降,随着发酵时间的延长,酯型儿茶素和非酯型儿茶素的含量均会持续下降。安化黑茶中的酯型儿茶素在微生物酶作用下发生水解生成没食子酸和非酯型儿茶素。非酯型儿茶素进一步发生环裂解、氧化、聚合等反应,产生一系列儿茶素B环衍生物。从茯砖茶中分离出8个新的且仅在茯砖茶中出现的儿茶素B环裂变衍生物,提示其可能为茯砖茶加工过程中的特征性成分。儿茶素类化合物在加工过程会形成茶黄素、茶红素、茶褐素等。其中茶褐素是安化黑茶中最主要的茶色素,由儿茶素、茶黄素、茶红素等氧化聚合而成。茯砖茶发花过程中,从发花第四天起,茯砖茶中茶黄素和茶红素含量快速下降,茶褐素含量从第二天开始呈逐步上升趋势。

茯砖茶发花过程中茶色素含量的变化

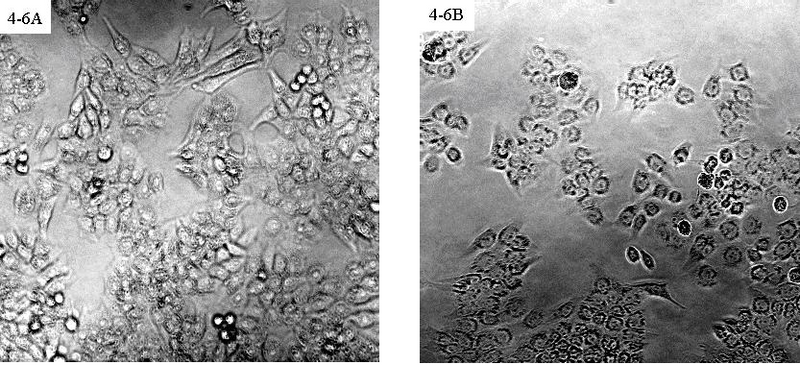

此外,从茯砖茶中还新分离出多种儿茶素衍生产物,这些儿茶素衍生产物具有多种生物活性,如Fuzhuanin A具有促进人干细胞生长和防止β类淀粉样蛋白质错误折叠的功能,Fuzhuanin B能抑制HeLa细胞(人宫颈癌细胞)活性。茶褐素在抗氧化、降血脂、降血糖等方面有着良好的功效。这些儿茶素衍生物是安化黑茶渥堆和“发花”过程中产生的个性化特征成分,是安化黑茶独特风味品质与保健功效形成的关键成分之一。

光学显微镜下观察到的Fuzhuanin B对HeLa细胞的抑制作用图(×200),图A是阴性对照,图B是用浓度为10μM Fuzhuanin B处理24 h后的细胞图片。通过比较图A和B可以明显看Fuzhuanin B对HeLa细胞具有抑制性。

2. 黄酮醇类

安化黑茶中的黄酮醇主要包括山奈酚、槲皮素、杨梅素等。黄酮醇具有抗氧化、降血脂、护肝、抗癌等多种活性,是安化黑茶最重要的功能成分之一,其组成、含量与安化黑茶的风味、保健功效等密切相关。安化黑茶中的黄酮醇主要以氧苷黄酮的形式存在。不过,近年来从茯砖茶中也分离出多个碳苷黄酮,包括chafurosides A、chafurosides B、牡荆素-2"-α-L-鼠李糖苷等。

通过对茯砖茶发花过程中黄酮含量变化进行研究,发现黄酮醇类化合物在安化黑茶渥堆和发花过程中含量会有所降低。与儿茶素类化合物类似,伴随着黄酮醇类化合物含量的下降,在安化黑茶中会产生一些黄酮醇衍生物。但目前对这些黄酮醇衍生物还缺乏了解,需要关注和发掘。

3. 酚酸类

安化黑茶中含有多种酚酸,包括没食子酸、咖啡酸、阿魏酸、水杨酸等,其中没食子酸的含量较高,这些酚酸具有抗氧化、降血脂、抗菌、抗病毒等多种生物活性。安化黑茶还含有一些酚酸衍生物,包括3-O-没食子酰奎宁酸、3-O-咖啡酰奎宁酸等。

研究表明,2,5-二羟基苯甲酸、间苯三酚、邻苯三酚等简单酚类是在微生物酶的作用下,由儿茶素与没食子酸等物质经过一系列的环裂变、还原、水解、脱羧、去甲基化和去羟基化等反应后所形成。此过程与儿茶素在人体肠道中的转化类似。儿茶素在人体小肠中吸收较少,大部分儿茶素会进入大肠并被大肠中的肠道菌群分解代谢。相比于分子量较大的儿茶素,简单酚酸在人体中更易被吸收。因此,安化黑茶的微生物发酵作用,可能发挥与肠道菌群类似的作用,将儿茶素分解代谢成更容易被人体吸收的简单酚酸,这可能是安化黑茶独特保健功效形成的重要机理之一。

二、生物碱类

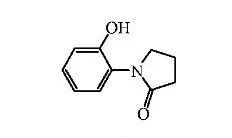

安化黑茶所含的生物碱主要为嘌呤碱,同时含有少量嘧啶碱类化合物,安化黑茶含有的嘌呤碱主要包括咖啡碱、可可碱和茶碱等,其中以咖啡碱含量最高。从安化千两茶中分离得到一种新生物碱,命名为N-(2-羟基苯基)-2-吡咯烷酮。

N-(2-羟基苯基)-2-吡咯烷酮化学结构式

咖啡碱呈较强的苦味,是安化黑茶重要的滋味成分,它与儿茶素和氨基酸共同赋予茶汤苦后回甘的滋味。咖啡碱是安化黑茶重要的功能成分,具有提神醒脑、促进脂肪分解、利尿等多种生理功能。茶碱和可可碱的活性与咖啡碱相似,茶碱的强心、利尿、松弛平滑肌等作用可能比咖啡碱强;可可碱兴奋中枢神经的作用可能强于咖啡碱和茶碱。相比于其他茶类,安化黑茶的原料等级普遍较低(天尖茶除外),咖啡碱含量相对较低,另外会在微生物发酵作用下发生降解,从而导致咖啡碱含量降低。安化黑茶低咖啡碱的特性,更适合老年人群及对咖啡碱敏感的人群饮用。

三、氨基酸类

安化黑茶含有20多种氨基酸,茶氨酸是安化黑茶最主要的氨基酸,是茶汤鲜爽滋味的主要贡献者。茶氨酸具有缓解压力、抗疲劳、提高记忆力、保护神经、改善免疫力等多种功效。

安化黑茶的氨基酸主要源自两个方面,一方面是茶叶原料中原本含有的氨基酸,因而原料等级会对安化黑茶的氨基酸含量有重要影响。另一方面是微生物水解安化黑茶蛋白所生成的氨基酸。但发酵过程中除了水解生成氨基酸外,发酵微生物也会利用茶叶中已有的氨基酸进行自身代谢。

四、萜类

萜类化合物大多具有较好的生物活性,是开发天然功能成分、新药等的重要来源。安化黑茶中的萜类化合物近年来逐渐引起了大家的重视。从茯砖茶中分离出的三萜类新化合物中,3β,6α,13β-三羟基齐墩果-7-酮对痢疾志贺氏菌具有抑制作用;从茯砖茶中鉴定出2个降异戊二烯苷类化合物roseoside和icariside B5,以及1个新的降异戊二烯化合物3R,9R-氧化-5-巨豆内酯,该化合物可能是茶叶的香气前体物质。

五、多糖类

多糖是安化黑茶中重要的活性成分,由多种单糖通过糖苷键相连构成,具有降血糖、降血脂、抗氧化、增强免疫和调节肠道菌群等多种生物活性。安化黑茶的多糖主要来自两个方面:一是茶叶原料本身含有的多糖,二是微生物发酵产生的多糖,包括各种胞外多糖和胞内多糖。研究表明,冠突散囊菌的多糖具有提高免疫力、改善肠道菌群等多种活性。因而,安化黑茶中的发酵微生物,尤其是冠突散囊菌具有重要的开发价值。

研究发现茯砖茶多糖含量高于绿茶和红茶。通过研究不同年限茯砖茶的多糖组成、含量及活性,发现不同年份茯砖茶多糖的产率为3%~4%,包含中性糖、糖醛酸、蛋白质3种成分,且这3种成分共占茶多糖的70%左右,其中对生物活性起重要作用的糖醛酸含量占22%~35%。茯砖茶多糖具有较好的DPPH自由基清除能力、羟自由基清除能力和铁还原能力,且没有细胞毒性,应用前景广泛,因此,多糖成分的深度开发与利用对于发展安化黑茶产业有重要价值。

六、冠突散囊菌次级代谢产物

作为安化黑茶的代表,茯砖茶特殊之处在于其独有的发花工艺。发花工艺是指在一定的温湿度条件下,冠突散囊菌在茯砖茶中自发生长繁殖并成为唯一的优势真菌,最终在茯砖茶内部生成大量金黄色颗粒,俗称“金花”,即冠突曲霉菌的闭囊壳。

苯甲醛类化合物是冠突散囊菌的主要代谢产物。从不同品牌的茯砖茶中分离到8株不同的冠突散囊菌,且从这些菌株中分离并鉴定出了6个苯甲醛衍生物,活性研究表明,这些苯甲醛衍生物具有较好的抗炎活性,可抑制RAW264.7细胞中氮氧化物合成酶和环氧合酶-2的表达。从茯砖茶冠突散囊菌孢子中分离鉴定出生物碱类化合物eurocristatine。研究表明,eurocristatine可通过PI3K/AKT信号通路改善糖尿病小鼠的胰岛素抵抗,因而eurocristatine具有治疗糖尿病的潜能。

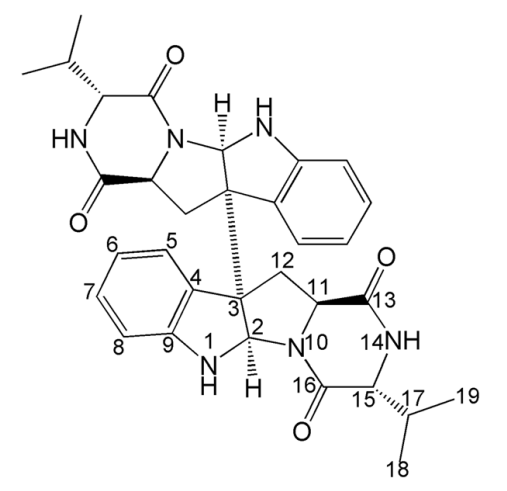

eurocristatine化学结构式

冠突散囊菌中丰富的次级代谢产物,可能是茯砖茶独特保健功效形成的又一重要原因。安化黑茶中的发酵微生物,尤其是冠突散囊菌中次级代谢产物的鉴定、功能评价及后续的开发利用,将是未来研究的热点和重点。

七、其他功能成分

儿茶素与茶氨酸的缩合产物是黑茶主要的新型功能成分,从黑茶的水提取物中发现一系列儿茶素A环与茶氨酸反应得到的具有N-乙基-2-吡咯烷酮片段的儿茶素衍生物。与其他茶多酚相比,这些衍生产物对过氧化氢致人微血管内皮细胞损伤具有潜在的保护作用。安化黑茶还含有维生素、矿物质、蛋白质等多种丰富的营养物质。茯砖茶中的多种水溶性维生素,如维生素B1、维生素B2、维生素C等对人体有各种益处,所含矿物质更有钠、钾、铁、铜、磷、氟等28种。此外,安化黑茶中还有醇类、酮类、酯类、内酯类、杂环化合物等功能成分。

来源:中国茶叶

如涉及版权问题请联系删除

红茶是世界消费量最大的茶类。工夫红茶作为我国的传统红茶,香气是其重要的品质评价指标。目前红茶中已知香气成分超过400种,香型有薯香、花香、果香、甜香等多种类型。和其他茶类一样,红茶在贮藏过程中,其内含成分和感官风味受外界因素(温度、湿度、氧气、光照、时间等)影响而改变,若贮藏不当会加速降低红茶品质,造成汤色浑浊,香气和滋味寡淡。茶叶中的风味化学物质多是热敏物质,在贮藏过程中温度的影响尤为显著。

生产中多通过人工审评对茶叶香气进行定性分析,但存在主观性大、容易受外部因素干扰等问题。通过定量分析借助统计模型能够对茶叶香气进行更加全面的描述和评价。

目前与绿茶、白茶、黑茶相比,对红茶品质劣变的研究相对较少,特别是对其挥发性成分贮藏变化规律的研究更为缺乏。研究以(1)祁红和滇红两种典型工夫红茶为研究对象,(2)采用高温加速陈化贮藏模型,研究工夫红茶贮藏过程中挥发性成分的变化;(3)利用多元变量分析寻找关键香气化合物,以期为了解红茶香气品质在贮藏中的变化规律提供依据。

▲祁红毛峰

01、材料与方法

1、试验材料

祁门红茶,购自祁门县双辉源茶厂,祁门槠叶种,手工采摘,茶叶等级一级,生产日期为2018年4月19日;云南大叶种红茶,购自云南凤庆茶厂,茶叶等级一级,生产日期为2018年7月2日。

2、试验方法

(1)样品贮藏

将祁红、滇红两种不同茶样无包装散放,分别置于40℃、50℃恒温恒湿培养箱中(±0.1℃),避光贮存,培养箱相对湿度为30%~35%,分别于1、2、4、6、8、10周取样检测。对照为室温条件下无包装散放的两种茶样,避光贮存。

(2)香气检测

茶样从恒温培养箱中取出后立即处理检测。将2g未经研磨茶样,以茶水比1∶3向萃取瓶中注入沸水,密闭后放入60℃水浴中平衡5min,插入已老化的萃取头,在60℃水浴中顶空吸附60min,之后立即进行GC-MS分析。

3、统计分析

数据结果以“平均值±标准差”的方式表示,采用SPSS26.0进行方差分析,SIMCA-P14.1软件进行正交偏最小二乘判别分析(OrthogonalpartialleastsquaresdiscriminantanalysisOPLS-DA),Originpro2017制作折线图和热点图。

02、结果与分析

1、祁红和滇红在高温加速陈化贮藏模型中香气物质种类的变化

茶叶香气表现是各种挥发性成分综合作用的结果,是衡量茶叶品质的重要因子之一。红茶具有独特香型特征,香气组分种类较多,包括碳氢化合物、醇类、酮类、酸类、醛类、酯类、酚酸类、过氧化物类、含硫化合物类、吡啶类、吡嗪类等,其中醇类、醛类、酯类构成了祁红主要的香气物质来源。醇类化合物主要有脂肪族醇、芳香族醇和萜烯醇3大类,具有花果香的萜烯醇是红茶香气中的重要成分。醛类化合物主要呈现花香或清香,而红茶清香的形成主要与发酵程度有关。酯类化合物在红茶中含量也相对较高,多呈花香。祁红和滇红贮藏10周后,醇类、醛类、酯类相对含量整体呈现下降趋势,且在50℃时下降速率大于40℃,表明相对高温下贮藏不利于香气的保持见表1。

2、OPLS-DA模型分析不同贮藏条件下与初始茶样香气的差异

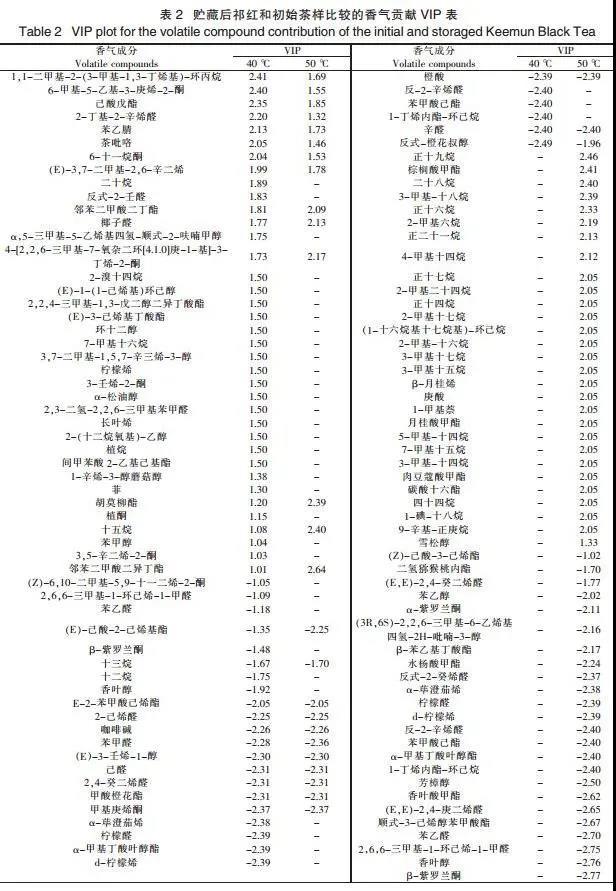

为探究具体香气成分在工夫红茶贮藏过程中的变化,采用OPLS-DA模型分别研究祁红和滇红在不同贮藏条件下与初始茶样香气的差异。用VIP值评价香气成分对模型的贡献度,VIP值越大说明贡献越大,以VIP大于1为筛选阈值。

(1)祁红不同温度贮藏10周后的香气成分分析

采用OPLS-DA模型对初始、无包装自然存放10周后、40℃贮藏10周后、50℃贮藏10周后祁红茶样香气进行分析,得分图如下图所示。

贮藏后,①自然存放和初始茶样的散点距离最近,代表其相较于初始茶样香气变化最小。②40℃和50℃贮藏后的散点距离初始距离都较远,说明高温加速陈化会使香气成分发生较大的改变,且50℃散点距离初始的距离更远一些,说明贮藏温度高对香气成分改变更大。③40℃和50℃散点分布在坐标轴的不同象限,表明它们的香气成分种类区别较大,不同温度下贮藏会产生不同的香气物质。

如上图所示,该OPLS-DA模型中VIP大于1的共有64种成分,其中香叶醇、β-紫罗兰酮、苯甲醛、正己醛、芳樟醇及其氧化物、苯乙醇等均属于祁红特征性香气。

进而单独比较了在40℃和50℃下贮藏10周后,祁红相对于初始茶样的香气化合物变化,如下表2。

①40℃贮藏10周后有37种香气化合物VIP值大于1,27种VIP值小于-1;50℃贮藏10周后有43种化合物VIP值大于1,38种VIP值小于-1。②芳樟醇、香叶醇、雪松醇、苯甲醇、苯乙醛、水杨酸甲酯、紫罗兰酮、二氢猕猴桃内酯等香气特征物质相对含量降低,烷烃类物质相对含量增加,但后者对香气感官的贡献度较低。

据报道,祁红中相对含量较高(相对百分含量大于3%)的香气成分主要是香叶醇(阈值为3.2ng/g)、苯乙醛(香气阈值为4μg/kg)、芳樟醇及其氧化物(香气阈值为6ng/g)、苯甲醇(香气阈值为0.62mg/kg)和水杨酸甲酯。香叶醇具有温和、甜的玫瑰花气息,是甜香的主要物质基础;氧化芳樟醇具有清甜的玫瑰花气息;芳樟醇既有紫丁香、铃兰与玫瑰的花香,又有木香、果香气息,是玫瑰香、果香的主要物质基础。苯乙醛具有浓郁的玉兰花香气,是构成祁红清鲜、果香的特质基础,也是祁红的特征香气成分。水杨酸甲酯具有特殊的冬青叶味和薄荷味,是促进茶叶形成果香气味的重要物质。橙花醇是香叶醇的异构体,具有令人愉快的玫瑰和橙花的香气,较平和、微带柠檬样的果香,橙花醇香气比香叶醇柔和优美。

研究通过OPLS-DA模型筛选,进一步重点分析了变化显著的祁红典型香气成分在整个贮藏过程中的变化趋势,包括苯甲醛、2-己烯醛、苯乙醛、橙花叔醇、苯乙醇、苯甲醇、水杨酸甲酯、香叶醇、芳樟醇等9种特征性香气物质。

通过以上热点图记录贮藏1、2、4、6、8、10周上述香气含量可直观发现,苯甲醛、苯乙醛、苯甲醇、芳樟醇在不同贮藏温度下均出现了先升高后降低的情况,这可能也是贮藏初期感官品质上升的部分原因。

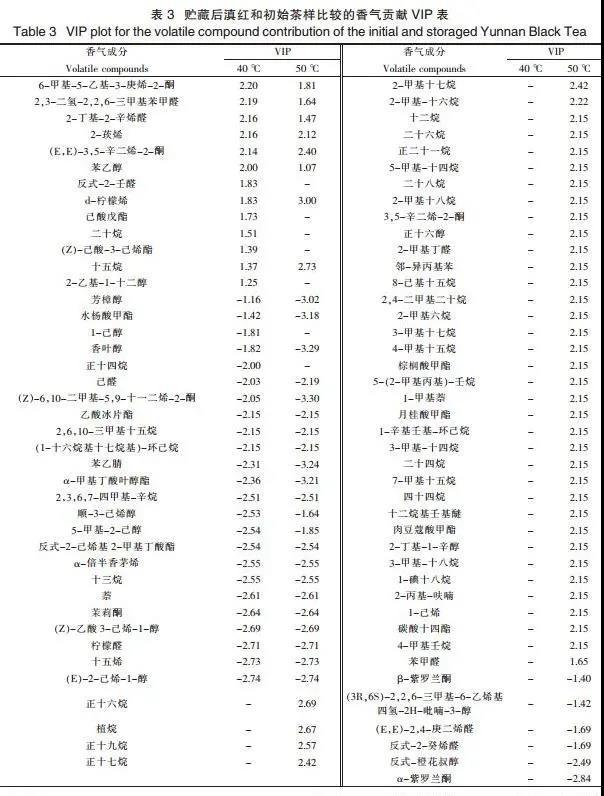

(2)滇红不同温度贮藏10周后的香气成分分析

采用OPLS-DA模型对初始、无包装自然存放10周后、40℃贮藏10周后、50℃贮藏10周后滇红茶样香气进行分析,得分图如下图所示。

以上OPLS-DA模型得分图显示,和祁红的实验结果大致一致,①自然存放的香气变化最小。②40℃和50℃贮藏下香气成分变化较大,其中50℃贮藏变化更大。40℃和50℃贮藏产生的香气成分差异较大。③从得分图散点的分布区域来看,祁红和滇红在高温贮藏后产生变化的香气成分种类较一致。

如上图,在滇红OPLS-DA模型的香气模型中,VIP大于1的共有70种成分,其中香叶醇、水杨酸甲酯、苯乙腈、苯甲醛、柠檬醛、芳樟醇及其氧化物、α-紫罗兰酮、苯乙醇等均属于滇红特征性香气成分,对滇红品质具有较大贡献。

进而单独比较了在40℃和50℃贮藏10周后相对于初始滇红茶样的香气化合物变化,见下表3。

①40℃贮藏10周后有30种香气化合物VIP值大于1,24种VIP值小于-1;50℃贮藏10周后有31种化合物VIP值大于1,28种VIP小于-1。②香叶醇、芳樟醇及其氧化物、水杨酸甲酯、α-紫罗兰酮、β-紫罗兰酮、苯乙醇、橙花醇这些特征性香气物质相对含量明显减少,与香气品质负相关的1-甲基萘、烷烃类物质相对含量增加。

云南工夫红茶主要香气物质的组成包括醛类、芳香族醇类、酯类、内酯类,这些香气化合物是构成云南红茶香气特征的主要物质基础。凤庆红茶产于云南凤庆县,其芳樟醇含量较高。通过OPLS-DA模型筛选,进一步分析变化显著的滇红典型香气成分在整个贮藏过程中的变化趋势,包括水杨酸甲酯、β-紫罗兰酮、香叶醇、α-松油醇、芳樟醇、苯乙醇、苯甲醇、苯甲醛、正己醛9种特征性香气物质。

通过热点图记录贮藏1、2、4、6、8、10周。

上述香气含量发现除β-紫罗兰酮外,其他8种香气成分在不同贮藏温度下均出现了先升高后降低的趋势,表明这些化合物可能都对滇红贮藏前期感官品质的提高有一定贡献。

03、结论

香气作为工夫红茶品质特征的重要评价指标,已受到越来越多的关注。以祁红和滇红作为工夫红茶的代表研究对象,通过高温加速陈化模型,研究40℃和50℃高温贮藏条件下香气的变化。结果表明:①在贮藏过程中工夫红茶香气成分发生显著变化,贮藏10周后醇类、醛类、酯类相对含量整体呈下降趋势。②但在贮藏过程中,苯甲醛、苯乙醛、苯甲醇、苯乙醇、芳樟醇、水杨酸甲酯、香叶醇、α-松油醇、正己醛等和品质正相关的香气成分的相对含量都有先升高后降低的趋势。这可能可以部分解释工夫红茶的香气品质在贮藏初期有所上升,之后又下降的现象。

研究为今后探讨工夫红茶在不同贮藏条件下香气成分的变化规律提供参考。

以下文章来源于中国茶叶加工,作者刘亚文,李博等

茶树(Camellia sinensis(L.)O. Kuntze),灌木或小乔木,广泛种植于全球60多个国家和地区,被认为是最具影响力的绿色经济作物之一。随着社会的发展和全球环境变化,越来越多的人提高了养生意识,茶叶凭借抗氧化、降脂减肥、抗炎等健康属性和花香、栗香、鲜爽、浓醇等特征风味成为后疫情时代最受欢迎的健康饮品之一。

中国是世界上产茶最多的国家之一。在中国,采用不同的加工工艺,茶鲜叶可被制成绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶、白茶与黄茶六类形状、颜色、香气、滋味各有千秋的成品茶。杀青、发酵、做青、渥堆、萎凋、闷黄,被认为是六大茶类的关键加工工序,使茶鲜叶经过酶促反应、湿热作用、微生物作用等呈现不同的风味。

茶叶风味是茶叶香气和茶叶滋味的综合体现。其中,香气是人体通过嗅觉系统感受到的挥发性化合物的综合效应,滋味是人体通过味觉系统感受到的非挥发性化合物的综合效应。迄今为止,人们从茶叶中鉴定出的挥发性物质已超过1000种,非挥发性物质超过600种,这些风味物质构成了茶叶呈香呈味的化学物质基础。然而,并非所有的物质均对茶叶风味具有贡献作用。长期的研究实践表明,受加工工艺与技术的影响,茶叶中一些高含量、低阈值的关键香气和滋味物质对茶叶风味的综合呈现具有重要作用。因此,研究茶叶加工技术及其对茶叶关键风味物质的影响,不仅有助于推动茶叶品质形成机理与定向调控的进一步研究,而且有利于茶叶加工技术的优化升级,对茶叶生产、消费、可持续发展具有重要意义。

01

绿茶关键加工工序与风味特征

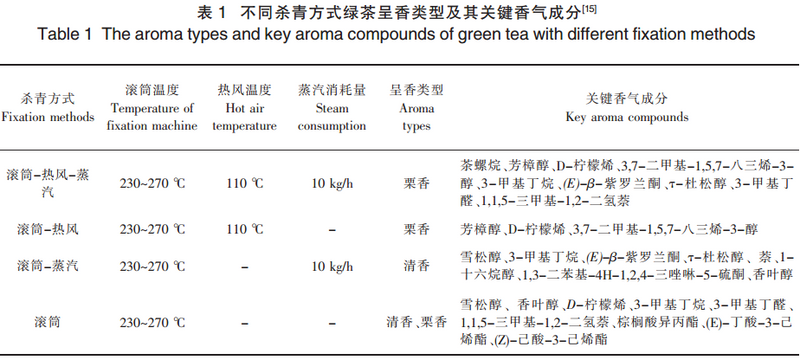

绿茶是我国生产量和消费量最大的茶类,其加工工艺一般为摊放、杀青、揉捻和干燥。其中,杀青是绿茶风味形成的关键加工工序,通过高温钝化酶活,使茶鲜叶散失水分和青草气,利于后续做形和品质形成。根据加工方式的不同,绿茶可被分为炒青绿茶、烘青绿茶、蒸青绿茶和晒青绿茶。同时,滚筒杀青、蒸汽杀青、热风杀青等不同的杀青方式对绿茶风味的呈现也具有不同的影响。

茶叶中一些香气前体,如类胡萝卜素香气前体和脂肪酸类香气前体,在绿茶杀青过程中降解,形成香叶基丙酮、(Z)-茉莉酮、橙花叔醇、庚醛、癸醛等香气物质,促进绿茶特征香气的形成。

表1总结了不同杀青方式绿茶呈香类型及其关键香气成分,“滚筒-热风-蒸汽”和“滚筒-热风”方式杀青的鸠坑种绿茶经芳樟醇、D-柠檬烯、3,7-二甲基-1,5,7-八三烯-3-醇等关键香气化合物协调多呈“栗香”类型。而“滚筒-蒸汽”和“滚筒”方式杀青的绿茶芳樟醇含量相对较少,雪松醇、香叶醇的含量增加,其茶叶整体呈现“清香”香型。

总体来讲,虽然不同杀青方式的绿茶呈香不同,但具有一些相同的关键香气成分,这些香气成分通过浓度与比例的调整,对各类绿茶呈香具有重要的贡献。

茶树品种和加工技术是影响茶叶中非挥发性成分变化的两个最显著的因素,其中,加工技术在茶叶滋味定向调控中起关键作用。一般认为氨基酸、茶多酚和咖啡碱对茶滋味影响较大。氨基酸主要为绿茶贡献鲜味,而儿茶素和咖啡碱则是茶汤苦味和涩味的主要来源。

表2显示,不同杀青方式的绿茶关键呈味成分存在差异。没食子儿茶素(GC)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)等对茶叶苦涩味有重要贡献的成分在滚筒杀青制作的绿茶中含量较高,在一定程度上增强了绿茶苦涩味的呈现。而光波杀青绿茶中茶氨酸、谷氨酸、苏氨酸的含量较高,这些化合物对茶叶鲜味的呈现具有重要作用。另一方面,不同的加工方式可以通过调控这些关键呈味成分的含量来影响其滋味构成,进而使不同类型的绿茶呈现出不同的滋味轮廓。

02

红茶关键加工工序与风味特征

红茶属于全发酵茶,是世界范围内消费最广、最受欢迎的日常饮料之一。其加工工艺一般为萎凋、揉捻、发酵和干燥。发酵是红茶品质形成的关键工序。茶叶揉捻叶中的茶多酚在发酵过程中发生酶促反应,形成茶黄素、茶红素、茶褐素等风味物质,进而影响红茶汤色、滋味和香气的呈现。红茶的传统发酵方式多为自然堆放发酵,环境因素无法被控制。随着科研工作者对发酵温度、湿度、含氧量等环境因素对红茶品质影响研究的深入,能控温控湿的发酵房逐渐被普及。近年来,更稳定控制温湿度的发酵机被应用于红茶发酵工序。发酵技术和机器的进步对提升和稳定红茶风味具有重要意义。

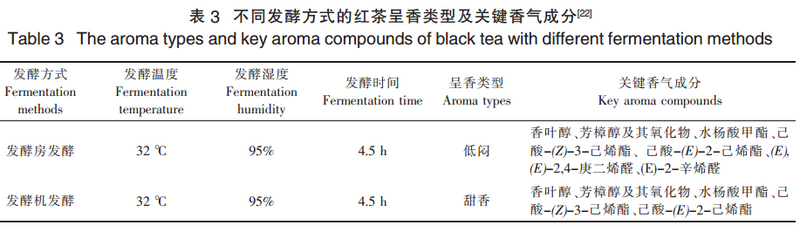

温湿度和氧气对香气物质合成和转化有很大影响,控温控湿控氧的发酵机有利于红茶香气的形成。研究表明,发酵机发酵有利于提高香叶醇、芳樟醇及其氧化物、水杨酸甲酯、己酸-(Z)-3-己烯酯、己酸-(E)-2-己烯酯等香气物质的含量,同时降低对不利于红茶香气化合物的产生,如(E),(E)-2,4-庚二烯醛、(E)-2-辛烯醛等,进而提升红茶香气品质(表3)。

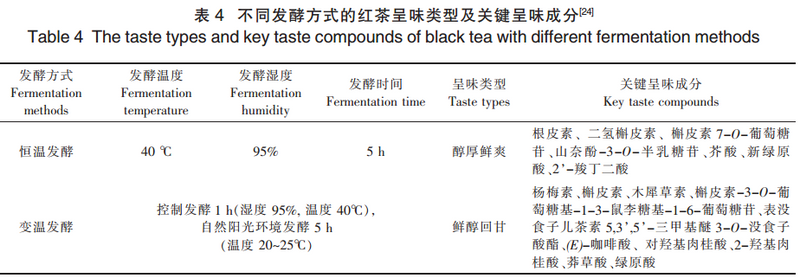

红茶的滋味主要是由茶汤中的化学成分决定的,如儿茶素类物质、氨基酸类物质、黄酮类物质、酚酸类物质和生物碱等,各成分的含量和比值决定了茶滋味的最终呈现。发酵温度是影响红茶滋味物质的重要因素之一。持续的过高和过低发酵温度均不利于红茶品质的形成。持续低温,茶叶中的多酚氧化酶活性较低,不利于茶多酚等成分的转化。而持续高温,茶叶中多酚类物质的转化速率过快,茶黄素在短时间内迅速积累并继续进行氧化、缩合反应,形成大量茶褐素,不利于红茶汤色和滋味。通常认为恒温发酵温度控制在22~30 ℃,有利于红茶中的一些关键呈味成分(根皮素、二氢槲皮素等)的积累(表4)。变温发酵是在恒温发酵的基础上对红茶发酵过程进行定向温度变化控制,变温发酵红茶中关键呈味成分含量上调的数量多于恒温发酵,有利于进一步丰富红茶滋味(表4)。

03

乌龙茶关键加工工序与风味特征

乌龙茶发酵程度介于不发酵的绿茶与发酵的红茶之间,属于半发酵茶,既有天然的花果香味和“绿叶红边”的特征,又兼具绿茶的清香和红茶醇厚的滋味。乌龙茶的加工工艺主要有萎凋、做青、杀青、揉捻、干燥,做青工序是关键,做青包括摇青和晾青两个过程,摇青破坏了乌龙茶叶缘细胞组织,晾青则促进茶叶内含物发生化学变化,以形成乌龙茶独有的色、香、味品质。做青的温度、次数、程度都是影响乌龙茶品质的关键工艺参数。手工做青是乌龙茶传统的做青方式,随着茶叶加工机械化的发展,机械做青被广泛应用。近年来,结合传感技术、物联网技术的智能化做青机器被研发应用,大大提高了乌龙茶的做青效率。

香气成分是乌龙茶品质重要的一部分,做青工序与乌龙茶香气品质的关系十分密切。传统的做青方式包括摇青和晾青两个交替进行的工序,一般以滚筒摇青或手动摇青搭配层架式晾青装置为主,做青时长为8~10 h。为进一步提升乌龙茶品质与做青效率,成晨在传统做青的基础上研发了一种连续慢速的做青工序,即利用滚筒做青机滚筒的慢速转动,让青叶的做青历程缓慢均匀地进行,中途不进行晾青,只在摇青结束后杀青步骤前晾青。连续做青虽然与传统做青乌龙茶的关键呈香组分一致,但相对含量有所差别(表5)。

滋味是评判乌龙茶品质的重要因子。受检测技术和加工技术的影响,连续做青乌龙茶水浸出物含量、茶多酚含量、儿茶素总量与普通做青乌龙茶差异不显著,说明乌龙茶鲜叶富含丰富的滋味化合物。随着超高效液相色谱、超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱联用技术、液相色谱-电喷雾-串联质谱等检测技术的发展,这些物质被检测出来。乌龙茶代谢物包含糖类、氨基酸、黄酮、花青素类等,参与氨基酸合成、淀粉与蔗糖代谢、类黄酮生物合成等途径。做青技术影响乌龙茶关键滋味化合物(表6)的形成,同时,关键滋味化合物通过种类、含量、比例的协调影响乌龙茶综合呈味特征。值得注意的是,由于乌龙茶品种繁多,不同品种制作的乌龙茶关键呈味成分存在差异(表6)。

04

黑茶关键加工工序与风味特征

黑茶是以一定成熟度的鲜叶为原料,经杀青、渥堆、干燥等工序制成的一类后发酵茶。渥堆是影响黑茶特征风味形成的关键工序。黑茶渥堆工序通过胞外酶和生物热以及微生物自身物质代谢的协同作用,使茶叶内含成分发生复杂变化,进而形成黑茶特征性的品质风味。温度、湿度和时间是渥堆过程中最为重要的加工参数因子。黑茶传统渥堆环境简陋,难以精准控制渥堆温湿度,易造成黑茶渥堆不均匀,出现香气低闷或杂异气味等问题。因此,为提高黑茶渥堆效果,提升黑茶品质,一些能够实现精准控温、清洁化、自动化的数控渥堆工序被研发应用。

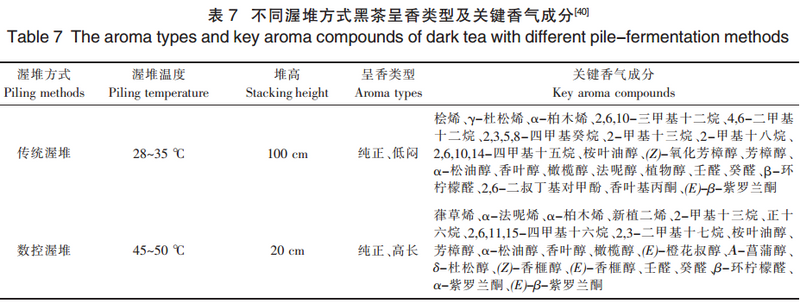

黑茶的特征香气主要来源于茶叶芳香物质的转化、微生物对各种底物产生的作用,以及烘焙中吸附的香气。由于渥堆是一个动态变化过程。渥堆方式及渥堆程度会导致某些香气组分的增加或减少,最终影响黑茶综合呈香。传统渥堆与数控渥堆加工的黑茶关键香气成分在种类和含量上均存在差异(表7)。α-柏木烯、新植二烯、橄榄醇、δ-杜松醇、香芹酚、(E)-β-紫罗兰酮等挥发性物质的积累使数控渥堆的黑毛茶既具有浓郁、高长的花香、木香,又具有充分渥堆后产生的陈醇感。

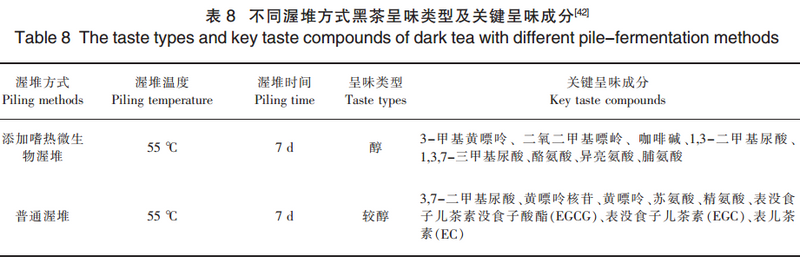

黑茶渥堆过程中微生物作用和湿热作用影响了茶叶中茶多酚、儿茶素、氨基酸、有机酸、糖类等物质的组成与含量,进而影响了黑茶滋味的综合呈现。控温控湿技术的发展在一定程度上实现了对黑茶渥堆环境的有效控制。另一方面,微生物在黑茶特殊滋味形成的过程中同样扮演着十分重要的角色。添加嗜热微生物渥堆后黑茶的儿茶素类物质含量降低,在一定程度上可以增强黑茶的醇度(表8)。

05

白茶关键加工工序与风味特征

白茶,主产于福建、云南等地,以外观满披白毫、汤色杏黄、滋味鲜醇等特点备受消费者青睐,其加工工艺流程为萎凋和干燥。萎凋是白茶品质形成的关键工序,茶鲜叶在萎凋过程中失水,叶细胞酶活性提高,茶多酚类物质部分氧化,叶绿素降解,多糖与双糖水解成单糖,蛋白质水解生成氨基酸,为形成白茶色香味品质奠定重要物质基础。室内自然萎凋、日光萎凋、复式萎凋、控温萎凋是目前白茶加工主要采用的几种萎凋方式。室内自然萎凋即将鲜叶摊放于室内的萎凋帘上,使鲜叶水分自然散失的过程。日光萎凋则将鲜叶置于晒青布,使之接受日光照射。复式萎凋是指室内自然萎凋辅以日光萎凋进行的萎凋方式。控温萎凋是经人为因素干预,有目的地控制萎凋环境的一种萎凋方式。控温萎凋技术的研究在一定程度上推动了白茶萎凋机械化、智能化的发展。

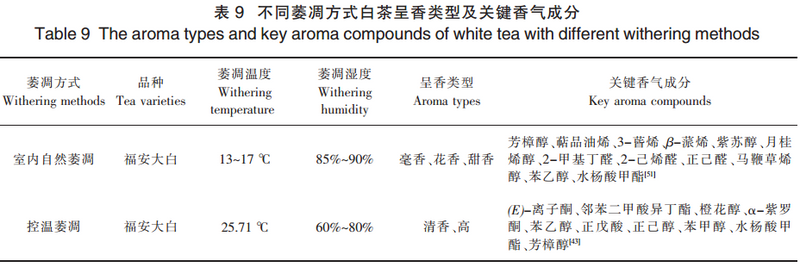

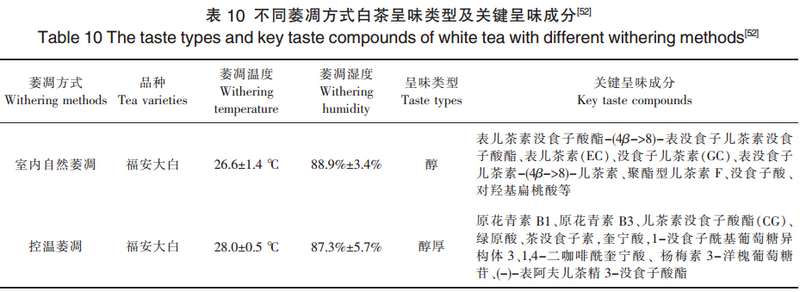

控温萎凋在一定程度上有利于白茶均匀呈香,(E)-离子酮、橙花醇、α-紫罗酮、水杨酸甲酯等关键香气成分相互协调,对白茶清香气味具有重要贡献。自然萎凋虽不利于白茶品质的均一性,但受特殊的环境温湿度、光照、时间等因素的影响,自然萎凋的白茶香气类型更为丰富,其关键香气成分也与控温萎凋白茶存在差异(表9)。芳樟醇是白茶呈现甜香的主要特征香气成分之一,苯乙醇、橙花醇有利于茶叶花果香的呈现,但相较于种类,各关键香气成分的浓度、组合、比例对白茶综合呈香影响更显著。

儿茶素类、氨基酸、生物碱等非挥发性代谢物是茶汤的主要滋味化合物(表10)。自然萎凋和控温萎凋工艺均能促进鲜叶中单体儿茶素类物质的氧化,降低单体儿茶素类的含量,从而降低茶汤的苦涩程度,增加茶汤的醇度。但控温萎凋方式提高了萎凋环境的温度,加快了白茶中儿茶素、黄酮糖苷、酚酸、咖啡碱、茶氨酸和香豆素等多类物质含量升高或降低的速率,在一定程度上提高了白茶萎凋效率,加快了白茶特征滋味的形成。控温萎凋被广泛应用于白茶加工。

06

黄茶关键加工工序与风味特征

黄茶是中国独有的茶类,其加工工艺主要有杀青、揉捻、闷黄、干燥等。其中,闷黄工序是黄茶加工的关键,利用湿热环境和酶的共同作用使茶叶中的代谢物发生转化,从而形成黄茶“黄叶黄汤”的特征风味。湿坯闷黄和干坯闷黄是黄茶传统的两种闷黄方式,湿坯闷黄选用杀青后含水量55%左右的鲜叶,趁热堆积,而干坯闷黄则是将三炒后含水量30%左右的鲜叶趁热摊放。另外,受加工技术背景的影响,一些黄茶,如霍山黄芽、君山银针等采用“干坯”“湿坯”相结合的闷黄方式。随着对黄茶品质形成机理方向的深入研究,一些新的闷黄方式,如快速闷黄、通氧闷黄,被研发应用。

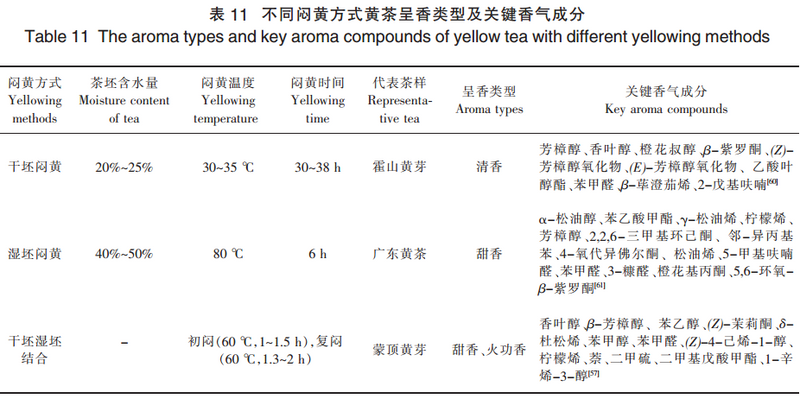

黄茶的特征香型主要有花果香、清香、烘烤香、甜玉米香等。不同闷黄工艺由于闷黄时茶坯含水量不同,湿热作用程度不同,黄茶呈香类型也存在差异(表11)。干坯闷黄的茶坯含水量较低,易呈现清香香气,这可能是茶叶中呈花香、清香属性的芳樟醇、香叶醇、橙花叔醇等挥发性成分的作用。湿坯闷黄的高温高湿条件能够促进糖苷类水解和类胡萝素降解,有利于苯乙酸甲酯、2,2,6-三甲基环己酮、4-氧代异佛尔酮等甜香黄茶关键香气成分的形成。干坯湿坯结合闷黄工艺加工的黄茶与其他两种工艺闷黄的黄茶存在共同关键香气成分,如芳樟醇、苯甲醛等,同时也有特有的关键香气成分(二甲硫、萘等),其呈香类型多为甜香、火功香。

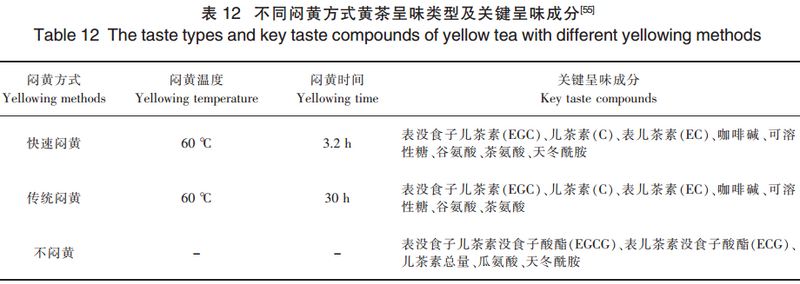

“醇和甘甜”是黄茶滋味不同于其他茶类的典型特征,也是在“闷黄”工序独特的湿热作用下鲜叶中化学物质转化并综合作用的结果。闷黄过程中,多酚类在湿热作用下发生非酶性自动氧化和异构化作用,产生醌类物质,苦涩滋味的酯型儿茶素发生降解转化为非酯型儿茶素和爽口的茶黄素,进而增加黄茶“醇”的滋味特征(表12)。

07

总结与展望

茶叶加工将茶鲜叶变成具有特殊风味的饮用茶,是茶叶消费、茶品创新、产业发展的前提。不同的加工方式及加工技术因素使茶叶呈现不同的形状、汤色、香气和滋味。中国六大茶类的区分即以加工方式为依据进行的茶品类划分。

杀青方式的不同使中国绿茶进一步分为炒青绿茶、烘青绿茶、蒸青绿茶等。不同类型的绿茶呈香呈味风格存在差异,但其关键呈香呈味成分相似,说明关键风味成分对绿茶特征风味的影响是通过协调各关键风味成分含量、比例进行的。

通过调控发酵环境温湿度、含氧量、发酵时间等因子,可以对红茶风味的综合呈现产生影响。不同发酵技术加工的红茶关键风味成分既有相同也存差异,但控温技术营造的稳定发酵环境更有利于红茶香甜味醇风味的形成。

乌龙茶的特征风味受做青这一关键工序的影响,不同的做青技术通过调整摇青与晾青程度影响乌龙茶关键风味物质的积累与释放。同一品种乌龙茶拥有相似的风味物质基础,其关键风味成分类似,但不同品种的乌龙茶内含物质存在差异,需要优化做青技术以提升乌龙茶品质。

黑茶风味受渥堆过程中湿热作用和微生物作用的影响。数控渥堆技术较传统渥堆技术更有利于黑茶法呢烯、香叶醇等关键香气成分与茶多酚、可溶性糖等关键滋味化合物的累积,有利于黑茶香纯味醇风味特征的形成。

萎凋是白茶风味形成的关键工序。不同萎凋方式的白茶关键风味物质种类存在差异,但相较于种类,各关键风味物质的浓度、组合、比例对白茶风味的影响更显著。

闷黄是黄茶加工独有的工艺,干坯闷黄、湿坯闷黄的黄茶关键风味成分种类、含量均存在差异。但不管哪种闷黄工艺都可以通过调整适宜的闷黄时长、闷黄环境等因素获得“黄叶黄汤”的高品质黄茶。

因此,对茶叶关键风味物质的研究不仅仅要探明影响茶叶风味特征的挥发物和非挥发物,更重要的是要对这些关键呈香呈味化合物在特定浓度、特定比例、特定组合下的协调表现进行深入研究。

随着社会的进步和科学技术的发展,中国茶叶也朝着高质量发展方向前进。标准化、机械化、自动化、智能化是未来茶叶加工技术发展的必然趋势。传统的六大茶类加工技术被不断突破、创新:做青工艺应用于红茶加工,生产花香型红茶;揉捻技术融入白茶加工工艺,做新工艺白茶;微波技术被应用于杀青、干燥工序;控温控湿技术调控萎凋、渥堆、闷黄程度。同时,茶叶品质评价技术的发展也推动了茶叶关键呈香、呈味成分的研究。这些关键风味物质形成机理的研究为茶叶加工数字化、智能化发展提供了理论基础。

作者简介:

安会敏

江苏省徐州人,湖南农业大学博士研究生,主要从事茶叶加工理论与新技术、茶叶品质化学等方向的研究。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除