楹联,也叫对联、楹贴、对子,是悬挂或粘贴在壁间柱上的联语。字数的多寡没要求,但要求对仗工整,平仄协调,是诗词形式的一种演变。在宋代时,开始出现在当时的店铺楹柱上,到了明代,对联得以广泛应用,如今的楹联则不全受对偶、平仄的限制。

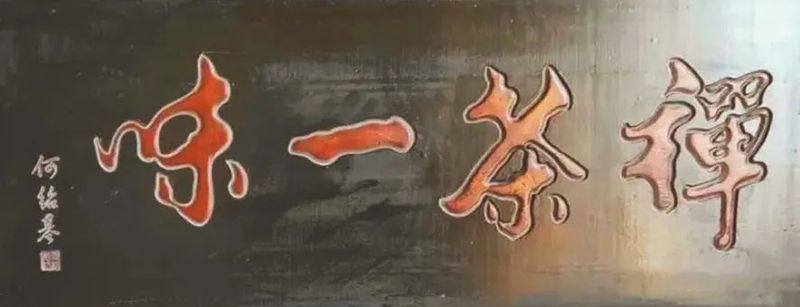

关于茶的楹联,大凡茶园、茶馆、茶楼、茶庄、楼台、庭阁、门院、书斋,几乎无处不在。茶客在品茗之余,欣赏联语,可以品味人生,还可以挥毫拨墨,留下自己的茶联,以供店家选用。

茶馆少不了茶联,更加讲究茶联。无论是大、是小,是高级、是低档,是处闹市、还是在僻静之地,只要是茶馆,都会挂有或让人有回味,有感触,有认同,能细品的茶联。

中国人追求高尚的境界,尤其是一两句精辟的点睛之语,而茶联就是其中让人回味无穷的精彩短语。在过去一些茶馆,总是会邀请一些文化大家,前来为茶馆书写对联,有的好茶联一出现,就能赢得过往群众的喜爱,能吸引大批茶客前来消费和欣赏。

在清末民初,广东有一家大同茶馆,茶、水、器、具,样样齐备,只是生意差了那么一点儿火候。为将招牌打响,招致顾客盈门,老板出巨款征联,要求是上、下联内必嵌有“ 大”和“同”两字,还要见品茗之意。众多才子跃跃欲试,最终一位长者送来的一联最合老板心意。此联是 :

好事不容易做,大包不容易卖,针鼻铁薄利,只想微中剥

携子饮茶者多,同丈饮茶者少,檐前水点滴,何曾倒转流

联语朴素实在,即合生意经,又合实际情形,对得妥帖工整。店东以良木雕联悬挂于店门。一时之间,妇孺皆知,使得大同茶馆门前车水马龙,门内茶客满堂,好不热闹。

关于茶馆茶联的故事还有很多,这里再举一则例子。

云南大理有个“旷怡村”酒家,主人是当地名流,时常有文人雅士集结于此,谈诗论画,店主皆是免费招待。于是,有人赠酒家一联,甚是有趣:

爱诗爱文爱画

赔钱赔酒赔茶

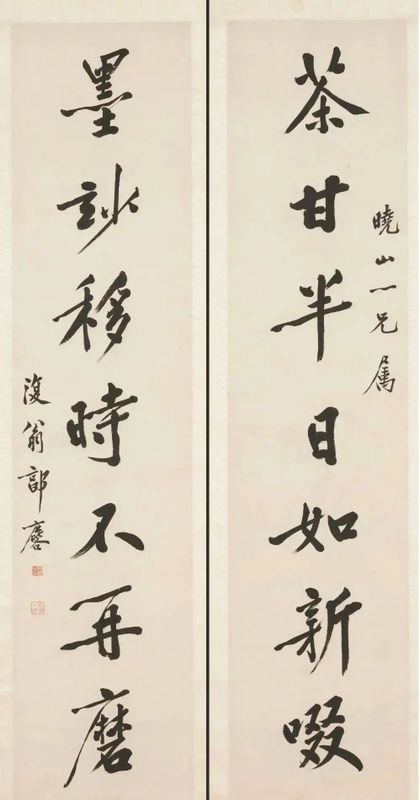

总结茶联的写作模式,大体可以分为以名人入联,以诗词入联,以地域特色入联,以文字游戏入联,以世态入联等等。

以诗句入联者,有些是直接从诗中抽取,如挂于杭州“茶人之家”门前的一联:

一杯春露暂留客

两腋清风几欲仙

该楹联为宋代翁元广《题临江茶阁》中的诗句,全诗为:

门外黄尘没马鞯,溪山对此独翛然。

一杯春露暂留客,两腋清风几欲仙。

可但唤回槐国梦,不妨更举赵州禅。

凭栏得句未易写,尽日孤烟白鸟边。

杭州藕香居茶室有这样一幅茶联:

剪取吴淞半江水

且尽卢仝七碗茶

该联上用杜甫诗句,下联用苏轼诗句。

杜甫《戏题王宰画山水图歌》中有诗句:“焉得并州快剪刀,剪去吴淞半江水。”

苏轼《游诸佛寺,一日饮茶七盏,戏书勤师壁》:

示病维摩元不病,在家灵运已忘家;

何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶。

镇江有京江第一楼,附设有酒室兼茶座,其上之联 :

酒后高歌,听一曲铁板铜琶,唱大江东去

茶边话旧,看几番星轺露冕,从淮海南来

该楹联,上联用苏东坡故事,下联写实地景色,互搭应和,丝丝入扣。

中国地大物博,千里不同风,百里不同俗,饮茶也各具特色,有的茶馆的对联就显示出自己独特的地域茶文化,比如四川成都园林茶馆人民公园的“鹤鸣”茶社之茶联:

竹桌儿竹椅,坐客常满

瓷碟儿瓷碗,茶香飘散

竹桌儿、竹椅、瓷碟、瓷碗,这些都是四川茶馆用盖碗茶具的特色。

有的茶联以文字游戏来写,比如上海“天然居”茶楼联,为一回文联,顺读倒读都一样,诚为一慧心妙智之联:

客上天然居,居然天上客

人来交易所,所易交来人

某地一茶馆,其茶联云:

趣言能适意

茶品可清心

回过来则为:

心清可品茶

意适能言趣

仔细品读,意境非凡,令人回味无穷。

有的楹联,写出了世态炎凉,比如:

客至心常热

人走茶不凉

湖北宜城七七国道旁有一私营茶店,其对联云:

吸烟有害,花钱买病

饮茶有益,醒脑提神

既不雅,亦无趣,也不奇,但句句却是实在话。

对于茶馆来说,茶联就是它的广告牌,生意好坏,广告效果很重要。一副绝妙好联,得茶客心契神会,能使茶客品茗时兴味盎然,使茶店蓬荜生辉。

相对来说,茶亭联的广告意味消却了许多,更多的是赤诚、规劝和洒脱。比如,广州三眼桥茶亭联:

处处通途,何去何从?求两餐,分清邪正

头头是道,谁宾谁主?吃一碗,各自西东

福州南门外有一茶亭,柱联云:

山好好,水好好,开门一笑无烦恼

来匆匆,去匆匆,饮茶几杯各西东

浙江吴兴八里店有一旧茶亭,亭柱联云:

四大皆空,坐片刻不分你我

两头是路,吃一盏各自东西

清代翰林温仲和为广东大埔县岩山清凉亭题有一副茶联:

世间重任实难挑,菱角凹中,也好息肩聊坐凳

天下长途不易走,梅花岭上,何妨歇脚慢斟茶

广州过去的茶亭,石柱上刻有一联:

处处通途,何去何从,饱两餐,任尔南北

头头是道,谁宾谁主,喝一碗,各自东西

来源:茶馆网

如涉及版权问题请联系删除

同学们,上午好。我是助教粒粒。

现在是元旦假期,先祝大家节日快乐!

虽然正在放假中,但多杰老师仍在坚持写作。

于是这个周一,【多读茶诗】来和大家见面了。

这是2018年最后一期专栏。

这首茶诗,竟然有336个字。

篇幅量非常大,你们做好准备了吗?

毕竟聊武夷茶,离不开茶诗。

会聊些什么?一起来看看咯!

原文

《武夷茶歌》

清.释超全

建州团茶始丁谓,贡小龙团君谟制。

元丰敕献密云龙,品比小团更为贵。

元人特设御茶园,山民终岁修贡事。

明兴茶贡永革除,玉食岂为遐方累。

相传老人初献茶,死为山神享庙祀。

景泰年间茶久荒,喊山岁犹供祭费。

输官茶购自他山,郭公青螺除其弊。

嗣后岩茶亦渐生,山中借此少为利。

往年荐新苦黄冠,遍采春芽三日内。

搜尺深山栗粒空,官令禁绝民蒙惠。

种茶辛苦甚种田,耘锄采摘与烘焙。

谷雨届期处处忙,两旬昼夜眠餐废。

道人山客资为粮,春作秋成如望岁。

凡茶之产准地利,溪北地厚溪南次。

平洲浅渚土膏轻,幽谷高崖烟雨腻。

凡茶之候视天时,最喜天晴北风吹。

苦遭阴雨风南来,色香顿减淡无味。

近时制法重清漳,漳芽漳片标名异。

如梅斯馥兰斯馨,大抵焙时候香气。

鼎中笼上炉火温,心闲手敏工夫细。

岩阿宋树无多丛,雀舌吐红霜叶醉。

终朝采采不盈掬,漳人好事自珍秘。

积雨山楼苦昼间,一宵茶话留千载。

重烹山茗沃枯肠,雨声杂沓松涛沸。

正文

武夷茶区的研究,离不开茶诗。

最早记载武夷产茶的文献,便是唐代徐夤的《尚书惠蜡面茶》。

只是在唐代,武夷山产的还是绿茶。

但现如今的武夷山,却是以岩茶闻名天下。

那还要读茶诗吗?

当然要读。

最早记载“岩茶”的文献,便是清代释超全的茶诗《武夷茶歌》。

题目不必赘言,咱们便从作者讲起。

武夷山.天心永乐禅寺

超全,是一位僧人的法名。

可他的故事,却要从未出家时讲起。

超全和尚俗家姓阮,名旻锡,字畴生,号梦庵,福建同安人。

其父阮伯宗,字一峰,世袭明朝千户之职。

阮旻锡早年丧父,也没体会到官二代的特权。

日子清苦,母子二人相依为命。

老母亲去世时,阮旻锡身背大石,修盖墓葬。最终将父母双亲,合葬于厦门。

不光是孝子,阮旻锡也是忠臣。

甲申之变,明清易鼎,改朝换代。

阮旻锡正值弱冠之年。从当时的名士曾樱,传习理学,患难与共。

这位曾樱,是当时南明隆武政权的文渊阁大学士。

说起隆武政权,大家可能有点陌生。

赫赫威名的爱国名将郑成功,就隶属于这个政权。

阮旻锡后来身投在郑氏储贤馆内,共赴抗清事业。

清康熙二年(公元1663),郑氏的海军被清军及荷兰船队夹击,弃金门厦门而走。

经此一败,阮旻锡也开始了亡命天涯的日子。

先开始南下北上,四处逃命,最后曾滞留北京前后达二十年之久。

大约是在清康熙三十年(公元1691)之后,阮旻锡又潜回到福建,入武夷山中为僧,法号便是超全。

阮旻锡为何选择武夷山?

有偶然,也有必然。

所谓偶然,便带有主观性。

可能是阮旻锡偶到武夷山,被这里的风景深深吸引。

虽是假设,但也是人之常情。

凡是到过武夷的人,又有谁不是流连忘返呢?

所谓必然,是带有客观性。

据《崇安新志》记载:

“武夷山向为羽流栖息之所,清初闽南释徒多入山修持,嗣而天心、慧苑、玉华、清源、碧石相继以兴。

天心禅寺有释徒百余人,可谓盛矣。”

由此可见,自清初以来,武夷山内佛教氛围浓厚。

这种氛围,三百余年,至今仍存。

天心永乐禅寺,闻名遐迩,自不用提。

其实在如今岩茶的重要产区慧苑坑内,也还有一座慧苑古刹,颇为值得一去。

有一次我冒雨入慧苑坑访茶,行至半路途中,便在寺中避雨。

庙宇不大,古朴殊胜。

多杰老师在慧苑禅寺

佛像壁画,倒是印象不深了。

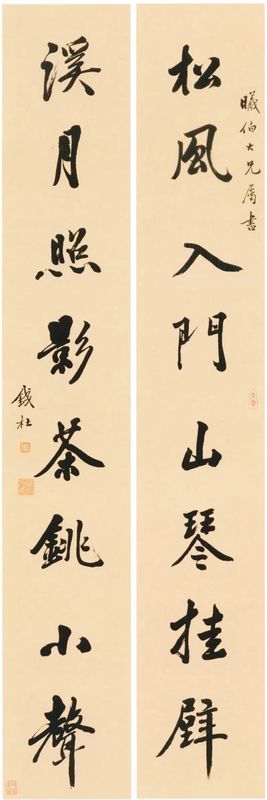

还记得在正殿廊下,看见一副对联:

客来莫嫌茶当酒,

山居偏与竹为邻。

此句绝妙。相比之下,宋代杜耒的“寒夜客来茶当酒”可都显得有点矫情了。

阮旻锡是儒生出身,天险奇秀、文化荟萃的武夷山,自然符合其志趣。

不光如此,前来修行的僧人,还多是籍贯闽南。

东躲西藏的阮旻锡,在熟人的介绍下入武夷山为僧。

既可清修,又避尘烦,一举两得,顺理成章。

请注意,阮旻锡入武夷山的时间大致为清代康熙中期。

此时的武夷岩茶,方兴未艾。

这首释超全《武夷茶歌》,便显得格外珍贵。

他为后世留下了关于武夷岩茶最早的一段全面记录。

与其说,这是具有文献意义的诗歌。

如不说,这是最具诗意的茶学著述。

茶诗的意义,便在于此。

武夷山.天心永乐禅寺

讲完了作者离奇的人生,我们回过头来看正文。

一二两句,讲的是茶史。

假定,唐代的武夷茶算是晨曦微露。

那么,宋代的武夷茶便是朝霞初绽。

今天的武夷山市,旧时称为崇安县。

崇安,唐代隶属于建州,宋代隶属于建宁府。

诗中提到的建茶,便指的是建州属地、建溪两岸所产之茶。

虽然不能说建茶就是武夷茶,但仍可以说武夷山一直处于宋代的核心产茶区当中。

至于“丁谓”、“君谟”,指的则是茶史上重要的两个人物。

北宋咸平年间(公元十世纪末),丁谓任福建漕,监造贡茶,进献了

龙凤团。

北宋庆历年间(公元十一世纪中叶),蔡君谟任福建漕,又造出了更为珍贵的小龙团。

蔡君谟画像

由于龙团凤饼闻名后世,这两位也便写入茶史,并称为“前丁后蔡”。

后来到了北宋元丰年间(公元十一世纪末),贡茶又有了新花样,做出了比小龙团更为珍贵的密云龙。

建州贡茶,一路精进,直到北宋灭亡。

三四两句,讲的还是历史。

到了元代,武夷茶不但增加了贡额,而且设立了御茶园。

元代皇家的御茶园,位于四曲的溪南。

根据记载来看,民国年间的人过去寻幽探古,见到的就已经是荒草淹没的废墟了。

四曲、五曲、六曲附近,是从前茶园最为集中的地方,也是茶叶品质最好的地方。

接笋峰下的茶洞,就是因“产茶甲于天下”而得名。

现而今,产茶核心已从九曲转移到了三坑两涧。

站在元代御茶园旧址之上,颇有些斗转星移物是人非的感慨。

明代虽然废团改散,但其实贡茶的负担一点没有减少。

只不过,是茶叶的形态变化了而已。

根据《武夷山志》记载,从元至元十六年(公元1279)直到明嘉靖三十六年(公元1557)的二百七十余年间。

武夷山的茶贡额度一年一年的递增,直到山人无法负担。

五六七八四句,讲的是转机。

故老相传,建州一位老人最早献出山茶,这才有后来建茶入贡之事。

老人死后,当地百姓就把他供奉为山神。

后来每年贡茶之初,便要先由官府祭奠老人,然后才可以开山采茶。

明代景泰年间以后,此山不再产茶,但是对于这位老人的祭祀仍在。

单单祭祀也就罢了,山中竟仍有百余家茶户有贡茶的责任。

自己家不出产,但官府还要求进贡。

诗中的“输官”,可译为“向官府缴纳”的意思。

万般无奈,“输官茶”只能是“购自他山”。

这时候出了一位关键人物,便是诗中提到的“郭公青螺”。

郭子章,字相奎,号青螺,明隆庆五年进士,曾任建宁府推官。

据明代郭孔延《资德大夫兵部尚书郭公青螺年谱》记载:

“至此时,茶户只剩二十余家,岁出易茶之金却如故。

郭公悯之,故而以之闻于两院,民茶税运使张存义得以罢免,而易茶之百金亦分派建安一县。

茶户陈钜等感其恩德,于是竖碑纪公德政。”

当时武夷山中的茶户,哪里有什么话语权?

幸亏郭子章仗义执言,这才得以解脱贡茶之苦。

摆脱了贡茶的骚扰,武夷山中的气氛缓和了很多。

这时的岩茶,便要登场了。

武夷山.天心永乐禅寺

请注意,“嗣后岩茶亦渐生”一句,是武夷岩茶最早的确切记载。

后面四句,讲的是辛苦。

黄冠,是道士的别称,这里其实泛指出家人。

由于武夷山许多茶园都归庵观寺院所有,所以僧人道士便也成了制茶的主力军。

制茶的辛苦,首先便是采摘。

农谚讲:人误地一时,地误人一年。

这是田事的道理,放在茶事上仍然适用。

与许多茶区不同,武夷山至今秉承着一年一采的习惯。

福鼎白茶比较方便,先采的可做银针,后来采的再做白牡丹,最后春尾再采,便做些寿眉。

这样“一春多采”的方式,较少受天气的影响。

即使赶上天公不作美,但也总有雨后天晴之时。

武夷岩茶不同,一年就采一次。

时间紧,任务重,这便有了“遍采春芽三日内”的忙碌。

如今武夷山,景区面积大致72平方公里。

就以这个数字来计算,想在短时间内做到“搜尽深山粟粒空”也是极不容易的事情。

所以我总向武夷山的茶界朋友建议,除去斗茶大赛,不如再搞个采茶大赛。

保质保量、多快好省的采下茶青,绝不是一件简单的事情。

只是如今我们尊重泡茶人,推崇制茶人,就是没人理会采茶人,这仍是一种缺失。

采下的鲜叶,还要赶紧制作。从萎凋到做青,从杀青到揉捻,最后还要干燥焙火。

一宿忙下来,已经是天光大亮。

稍微休息一两个钟头,便又要开始忙着采下一批鲜叶了。

一个作茶季下来,制茶师傅暴瘦二十斤是司空见惯的事情。

一句“两旬昼夜眠餐废”,道尽了制茶人的辛苦。

同样是武夷茶事的珍贵文献,比起清代王复礼《茶说》及王梓《茶说》这两部书。

超全的《武夷茶歌》写的更为鲜活动情。

超全和尚身在武夷多年,耳濡目染茶事繁忙。

个中甘苦,自然参悟透彻。

后面的内容,开始讨论影响武夷岩茶风味的要素。

先说的是地利。

在超全和尚诗中,岩茶产区分为两个:平洲与幽谷。

论质量,平洲茶次,幽谷茶上。

到了清代乾隆年间,王梓《茶说》中将“平洲”与“幽谷”的说法进一步规范,确定为“洲茶”与“岩茶”。

这种划分的合理性,如今也被科学所证实。

再往后,岩茶,还又分出了正岩和半岩。

正岩,又要分为三坑两涧。

三坑两涧,再要排出一个高低上下。

可不同坑涧之间土壤的差别,微乎其微。

这样微小的差别再反映到茶汤中,真的能让人品尝出来吗?

武夷山.天心永乐禅寺

相比起来,清人的观点符合科学,今人的观点却趋近于迷信了。

这难道不值得今天的茶界反思吗?

地利之后,再讨论天时对于茶汤风味的影响。

超全和尚,不愧是武夷山中的僧人。

对于做茶时的风向,都掌握的十分到位。

北风之中,带来了干燥的空气。

不管是采茶还是制茶,都以北风天最为理想。

若是“阴雨风南来”,那纵容是大罗金仙,做出的茶来也难免“色香顿减淡无味”。

天时、地利都讲完了,就要讲讲人和了。

茶事当中的人和,就是指工艺。

“清漳”,是漳州的别称。

当时武夷山流行的制茶之法,正是传自闽南一带。

比起绿茶,乌龙茶在香气上更为迷人。

而乌龙茶香气的形成,一部分来自于做青,一部分来自于焙火。

若是想获得“如梅斯馥兰斯馨”的香气,自然要“心闲手敏工夫细”。

武夷山.天心永乐禅寺

做茶的师傅,一般文化程度略低,常自嘲为“粗人”。

可据我这些年接触下来,事实绝非如此。

但凡能做出一份好茶的师傅,无一例外都是粗中有细。

马大哈,可不适合从事制茶工作。

最后四句诗,写的是珍贵。

岩阿,指的是山中曲折之处。

东安王粲《七哀诗》中,便有“山岗有馀映,岩阿赠重阴”的诗句。

宋树,指的是武夷名丛。

郭柏苍《闽茶录异》中记载:

“为铁罗汉、坠柳条、皆宋树,又仅止一株,年产少许。”

是不是真的为宋代栽植的古树?这我不敢说。

但“宋树”理解为质优年久的老树,却是不过分的。

茶树“无多丛”,产能自然不高。

天心永乐禅寺

旧时的武夷山,大量是菜茶,少量是水仙,名丛则极为罕见。

《武夷山的茶与风光》一书,出版于民国三十二年(公元1943)。其中记载名丛产量时写道:

“除了水仙产量较多外,其余各品种的数量,总计不过占全山百分之二、三。

而梅占、雪梨、黄龙三者产量尤为稀少,近年不过年产一、二斤而已。”

诗中“不盈掬”一词,是不够一捧的意思。

这自然是夸张,但也非毫无依据。

大力发展武夷名丛,是上世纪八十年代以后的事情了。

超全和尚的时代,名丛极为少见。

整首茶诗,便似是一部武夷茶事纪录片。

从历史重现,到今日风采。再从采茶场面,到制茶工序。

终了,镜头转回了茶事。

听了这么多,看了这么多,“重烹山茗”自然又别有一番滋味了。

饮茶,总不只是味觉的享受。

饮茶,更兼顾着文化的浸润。

行文至此,我也要去喝一杯茶了。

编辑:粒粒

校对:齐航

设计:静平

杨多杰,“多聊茶”创始人,历史文献学硕士,主要研究方向为中国历代茶学文献及茶文化教学。“中华茶人联谊会”特约茶文化讲师,多家电视及广播节目撰稿人、顾问及常驻嘉宾

出版作品:《北京秘境》、《北京秘境2》、《北京深处-地铁沿线的75个尘封秘境》、《茶经新解》

曾在《世界博览》、《时尚旅游》、《精品购物指南》、《中国国家旅游》、《中华遗产》、《旅行家》、《社区》、《Timeout》等杂志撰写历史文化类专栏文章

微信公号:多聊茶

新浪微博:@杨多杰 @多聊茶

人 人 讲:【杨多杰的多聊茶】直播间

广播电台:北京文艺台FM87.6 《吃喝玩乐大搜索》周二嘉宾

本公众号所有文字、音频、视频及声明过的图片著作权均归作者所有

除已签约的机构和平台外,不接受其他任何形式的转载、改编、引用

文中部分图片来源自网络