新中国成立以来,人们为恢复各地传统名优绿茶工艺而不断努力摸索。针型绿茶是名优绿茶的代表,因手制加工产率低而弥足珍贵,其历史悠久,享誉海外的代表茶品有信阳毛尖、开化龙顶、雨花茶等。目前随着现代加工机械技术提升,针型绿茶产量逐年提高,越来越受到市场的欢迎,对于传统工艺的关注度也逐步增加。近来关于针型绿茶传统工艺的体系研究以河南信阳毛尖较为丰富,其中实操工具有茶把圆帚、生锅、熟锅等,但是对于其他针型绿茶传统工艺器具历史成因的研究,相比较卷曲型绿茶、扁平型绿茶非常欠缺。文章则在继承前人研究成果的前提下,试图从较为广阔的背景中通过对乾隆竹炉的构造研究,对针型绿茶传统工艺配套器具存在的多样性以及提升品质作出一种新的审视。

背景1:

文章探讨的技术时代背景为清朝乾隆时期

(1)茶叶外贸从明清时期开始保持持久增长期,清朝时期的皇室,非常重视茶业生产,特设立漕运茶公所专门管理和研究制产办法,全面推动茶业以及相关产业的发展,全民上下对于茶叶加工品质精细化管理的技术和意识相较于前朝历代得到全面的提升;

(2)针型绿茶因加工难度大,成品率低,生产者甚少,其工艺的发展受到乾隆时期“精于加工,型质名优”制茶理念的影响而有所发展;

(3)展现针型茶最佳的品饮冲泡方式为冲瀹撮泡形式(“瀹”,浸渍的方式),受明代茶叶加工技术革新影响,开始广泛应用,于清朝时期兴盛,风靡南北。

背景2:

文章探讨的技术地域背景为太湖流域地区

一方面,江浙一带兴盛的各类“茶会”“文会”,清代文士相比前朝,热情多是投入到钻研新茶道、切磋造茶技艺,前后有十余位文士分别对“唐宋元明”四朝的茶业专著进行汇编整理,最甚者收录多达上万字,对于历朝历代专著记载的技法进行试验、探索、传播的过程,有利于引领名优绿茶茶品审美,以及促进名优绿茶精细化“试茶”的需求;

另一方面,明朝时期开始,随着社会发展,交通枢纽的不断开拓,市井乡里也开始涌现茶馆、茶楼、茶社,清代更是我国茶馆的鼎盛时期,特别是康熙、雍正、乾隆三朝百余年的盛世发展,促进了“商会茶馆”新业态的形成,如江苏、浙江一带,一小城因为行业商会的发达,茶馆茶社多达百余家。

背景3:

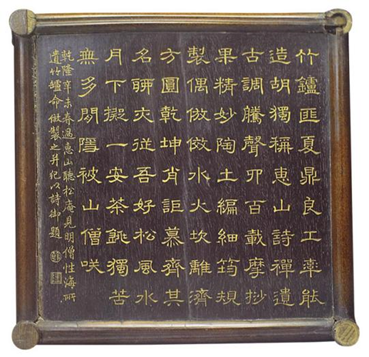

文章探讨的技术器具,选择清朝乾隆时期的乾隆竹炉为研究对象(图1)

(1)乾隆竹炉由多个部件多种材质构成,设计精妙,是惠山竹炉的代表。乾隆竹炉为上下分体式,下为方形火灶并开长方形风口,上为一配有铜制铸纹铫座的圆形配件,接口处均有红铜护圈,边框以竹作架,并以宽细竹丝编织六角篾纹包裹,做工细巧精致,也是目前唯一保存完好流传于世的竹炉实物样,具备研究参考价值;

(2)乾隆竹炉大量的诗句书画和文史资料,为当代研究古代惠山竹炉类的“火灶”器具,提供丰富的人文依据。

01

乾隆竹炉诞生的背景

乾隆皇帝极好茶事,对惠山茶会十分向往,特别认同竹炉文会文化,对惠山历代竹炉的研究可谓是达到痴迷的程度。自乾隆十六年(1751),乾隆第一次南巡驻跸无锡古刹惠山寺,特地请人精心制作两具竹炉携回北京,之后乾隆对竹炉的热情从未停止,使用于各处茶舍和宫室之中,更是在北京玉泉旁仿制竹炉山房一座,留下数十首竹炉诗歌和三十五首竹炉山房诗歌。乾隆竹炉的诞生主要和以下三个背景有关。

▲ 清乾隆十六年 / 竹炉底部(北京故宫博物院藏)刻有乾隆十六年御制诗《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》一首

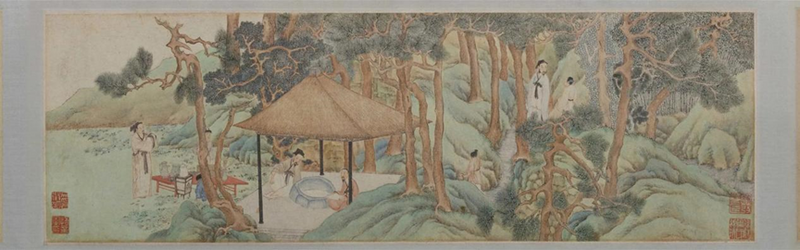

1、“惠山茶会”的孕育

惠山从唐宋时期开始,就成了引领文化潮流的不二圣地。明代文学家袁宏道所撰《游惠山记》中诉说着对惠山文化“流连阁中,信宿始去”的眷恋,宋代诗人苏轼曾两次游无锡惠山,留下了“独携天上小团月,来试人间第二泉”的吟唱,惠泉试新茶的故事和斗茶谈心得的笔录在历史长河中如璀璨星光,如数家珍。

▲ 今日的惠山泉泉井

元明时期开始,文人吟诗结社的现象远胜于前朝,曾记录着众多名人之松风明月心、衣被苍生情的惠山则成为广众文士高怀山谷、寓情于茶的首选之地。无锡的惠山又名九龙山,处于太湖茶区和吴门文化圈内,因其泉石清幽,数百年的茶会持续,使得惠山的茶会传统更得进一步发展,形成以“泉”“茶”“炉”为主要特色主题,吸引着无数高人逸士前来悠游隐居、茗茶论文,给后人留下无数的人文瑰宝,直接提升了太湖茶区在全国的影响力。

▲ 明 文征明 《惠山茶会图》(北京故宫博物院藏)

2、“竹炉文会”的兴盛

竹炉文会的渊源始于洪武年间,惠山听松庵主人性海真人及明初文人王绂(1362~1416)等人不仅有深厚的友情,而且还共同创制竹炉,同时也是惠山竹炉文会及竹炉图卷的原创人。前有无锡籍画家王绂、中医潘克诚借炉抒情为缘,后有僧人性海邀约大学士王达所作《竹炉记》,表达创制竹炉的理念及意旨,充分赞扬了竹炉品高质素。随之性海遍征惠山竹炉题咏为始,竹炉文会正式登上历史舞台,先后有秦夔访炉征咏,盛颙制炉引咏,唐寅与祝枝山的围炉文咏,顾贞观寻炉新咏,宋荦搜集题咏诗画刊刻,以及乾隆帝持续数十年的竹炉题咏等,“竹炉题咏”则成为明清之际涉及众多文人、具有广泛影响力的文会事件,直接启发了无锡当地其他文会及诗社(如碧山吟社)的兴起。

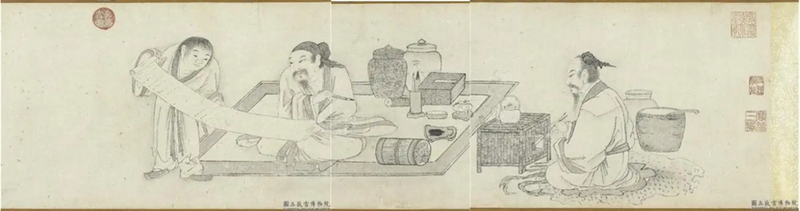

▲ 明 沈贞《竹炉山房图》(辽宁省博物馆藏)

该图描绘惠山寺竹炉山房中性海和尚、王绂、潘克诚三人竹炉煮茶的场景

▲ 明 王问《煮茶图》(台北“故宫博物院”藏)

斑竹茶炉,炉侧附有一小出烟口,主人端坐蒲团于炉前调火

3、古代江南地区“试茶活动”的蓬勃发展

自唐宋起,“试茶”便是造茶活动和饮茶活动中不可或缺的一部分,古代文士们对于茶叶品质的重视程度,多少笔墨连绵不绝;对试造加工的兴趣程度,也可谓是有增不减。北宋蔡襄在《茶录》中表达:“建安民间试茶,皆不入香,恐夺其真”;南宋陆游也特作三首《试茶》诗流传于世;明代陈继儒也留下“绮阴攒盖,灵草试奇;竹炉幽讨,松火怒飞;水交以淡,茗战而肥;绿香满路,永日忘归”的试茶感受。

清朝时期,随着各地设立“茶公所”“改良场”,茶叶品质变化多样性,在官家机构更为系统的“试茶活动”中得以发现,茶叶加工工艺的多样化发展,茶叶贸易需求的不断扩大,痴茶的乾隆皇帝更是全面带动了社会各层对“试茶”的热情。清朝马曰璐特诗《汧江太史斋中品泉盛青嵝同作》:“清晨同过太史家,不比试茶閒自啜”;清朝张岱在《陶庵梦忆·禊泉》总结:“试茶,茶香发,新汲少有石腥,宿三日,气方尽”;更有著写饮食经典《随园食单》的袁枚用二十四句的长篇诗文感叹试茶体验。

02

乾隆竹炉特色设计的启发

根据后人论证,惠山竹炉经历多次波折和复制,仅明清时期五次的“竹炉文会”,文士们所创作数以百计的诗文和书画,皆饱含着对于竹炉的喜爱之情。后人可以在众多古画作品中看到相似度很高的竹炉身影,乾隆竹炉的形态非常特别,参照前人的竹炉基础上又有了一定改进,通过对所增设的“黄铜灶眼”“特制配件”“便携手提”的功能推敲,发现乾隆竹炉不仅能满足烧水,更是具备了小型“火灶器”的基本功能,可以满足一定程度“茶叶试制加工”“茶叶精制加工”的需求,对现代小型“火灶器”的研发有很好的指导意义。

1、黄铜灶眼盖配件设计——有助于火功的稳控性操作

人的燃料,有芦、竹、柴、木、炭,这些燃料因含有水分在燃烧过程中常会出现火力不足且不稳定。烧开沸腾一铫壶水,需要大量燃料提供热量,然而燃料在狭小空间的堆放燃烧,极有讲究,特别是火苗极易突猛,一下子可窜高五六十厘米。故控制火力,哪怕只是一铫壶水(古代一种金属制的出远门可以随身携带的小锅),若缺乏专注和技巧,也非易事。这就是为什么那么多古籍在制焙茶叶或烧水烹茶的篇章中,多次强调必须安排专人专项负责“火功”;为什么那么多古画中多数炉子的炉身多呈现出“高腰”品相。

乾隆竹炉的特制灶眼盖(图2),黄铜质地,21个小眼,配合“矮方无腰”的改良尺寸,不仅可以有效地防控火苗、稳定火力、加强热能,还具备一定的燃料节能效果和“网布”“盖灰”“围炉烘烤”的兼用功能。受该灶眼盖的设计启发,若是实际加工情况在工位设计、器具布局方面受场地约束,可设计采用小型火炉,搭配增设灶眼盖,可实现“一灶多用”的效果,可应用于不同茶类所需工序,提升制茶师对小批量的把控,同时达到节约燃料成本用尽温度。比如“炒制杀青”操作适合采用“炉中明火+圆底锅”的方式;“赶条紧条”操作适合采用“炉中明火+平底锅+茶把圆帚”的方式;“加温加湿”操作适合“炉中覆厚灰+灶眼盖+网布”的方式;“初烘开焙”操作适合采用“炉中覆薄灰+灶眼盖+网布”的方式;“复焙提香”操作适合采用“炉中明火+灶眼盖+盖灰”的方式;“围炉烘烤”操作适合放置一切可以烘烤的食物,如红薯、玉米作为茶点补充。

▲ 当今的灶眼“盖灰技法”操作

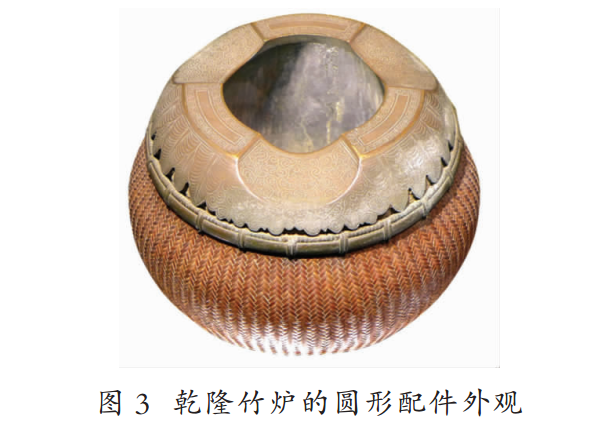

2、特制筒型配件设计——有助于茶叶试制的多层面需求

乾隆竹炉的上部分是一个呈圆筒形的配件(图3),内壁陶土质地,外壁竹编,上下两端口均有红铜护圈,其中一款还加配铜制的炉座,铸有纹饰。目前,这个配件的用途尚未得到深入研究,如果是借鉴古画的描绘,多数是表达了搁置烧水壶的功能层面,但若进行仔细推敲,无论是经过茶船或茶马运输而来的成品干湿茶、初制毛茶(未加工完全的茶)干湿茶,或是就近的原料鲜叶,其成品茶的品质修复、毛茶的后加工、精加工、再加工以及受到历朝历代文士茶会喜爱的名优原料现场加工,都逐步成为重要的工艺技术课题。若是从茶叶加工思维以及对茶品的实用需求角度去看待这个配件,会发现有别于单层面品饮思维带来的解读,不难发现,该配件的筒身高度与黄铜灶眼盖的搭配使用,可以达到对于火力温度更精准的控制,美观且不烫手,小巧且功能多,不仅满足不同容器烹泉煮茶的需要,匹配“筛、匾、箩、瓦、铛、锅、板、壶、碗”等器皿,完全可以集“萎、蒸、熏、炒、焙”功能为一体,满足多样性的试茶需求的“火灶器”。

该配件可搭配黄铜灶眼盖,可实现蒸笼作用(图4)。首先在黄铜灶眼盖上搁置一个陶制碗具,碗具中盛放一定水量,然后将该配件罩住碗具,则炉座就具有聚拢水蒸气之效果,且炉座口精妙的平面设计,可以放置平面竹筛,配上蒸布,从而实现“气蒸”效果。明代王绂所作《题真上人竹茶炉》所录:“僧馆高闲事事幽,竹编茶灶瀹清流。气蒸阳羡三春雨,声带湘江两岸秋。”其中的“气蒸”二字,推测古人在实际操作过程中,形式多样,不免有借竹炉燃烧所产生的热气来促进茶叶内质发生变化的可能。

该配件可单独搭配炉身作火笼,使用可实现火笼作用(图5)。烘焙茶有很多讲究,烘焙时温度的高低、时间的长短都会对茶叶的口感和品质有一定的影响。当配件发挥火笼作用时,搭配瓦片、陶罐、瓷盘,结合焙火时间的长短,可以产生轻火、中火、足火三种不同程度的试茶火候。

该配件符合美学需求。自明朝开始,文士们的审美,相较于前朝大有不同,提倡保持茶叶之真味,因时而异,因地制宜,顺其自然。清代的茶事更注重至精至美的茶“道”之境,“道”本就存在于事物之中。论制茶技术和饮茶方式发展,一定是与人之真实需求相结合的,自明朝朱权自创了“茶灶”一具,在《茶谱》中有了“古无此制,予于林下置之,烧成瓦器如灶样”的记载后,启发了很多文人对于“火性”器具的研究和创制。明朝张源在其《茶录》一书中就率先提及“造时精,藏时燥,泡时洁;精、燥、洁,茶道尽矣”的观点,并成为影响后人试茶最重要的指导思想之一。从保留下来的这个乾隆竹炉套件实物(图6),可以体会到乾隆皇帝对于茶事之用心,以及对“精、燥、洁”茶道审美之追求,对于当今茶艺环境、家庭环境、产品研发环境的火灶器具开发提供了指导方向,以满足未来更多样更丰富的茶人需求。

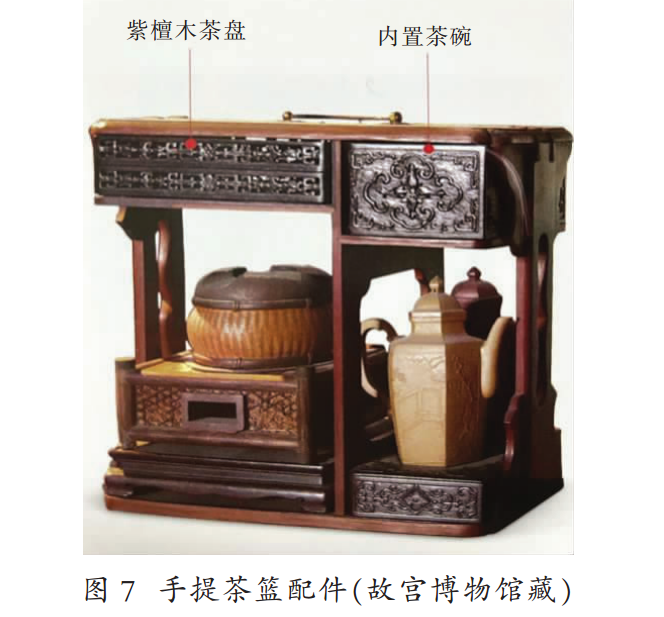

3、便携手提茶篮配件设计——有助于火灶类器具的携带

自茶圣陆羽在所作茶具二十四篇章中提出“以都篮贮之”,而后流传于世的古籍记载均尚未对茶具的收纳器具进行详细的描述。搭配乾隆竹炉的手提茶篮配件实物样形式(图7),展示的不仅是茶盘、茶具、茶壶的收纳功能,更是实现了火灶类器具便于携带,可加强因地制宜、因时制宜进行茶叶试制的可能。

鉴于以上对乾隆竹炉特色茶篮配件的探讨,乾隆皇帝对竹炉的喜爱,逢茶事必用,很大可能是竹炉配件之间的灵活搭配,更让茶品得以多样性展现,在每次的茶事活动中增添令人期待的不确定性,让茶叶的品饮多了风味好风趣。若参照乾隆竹炉手提配件功能进行设计,对诸多茶叶传统工艺的演示传播、教学试制起到很大的助力作用,减少场地空间的约束,一改“鲜叶必须跟着器具跑”等瓶颈,不仅增加了名优绿茶加工技艺现场演绎的可能性,还大大方便技法传授的便携性和实操性,有利于名优绿茶传统工艺文化的发展,值得我们后人进一步研究探讨。

03

乾隆竹炉加工针型绿茶的操作探索

本技术旨在研究恢复一种适合文人雅集的场景为前提,对鲜嫩芽叶进行现采、现炒焙、现品饮的制作方法,该方法利用乾隆竹炉的独特造型,匹配独特的炒杀方式和揉焙紧条环节,向宾客现场展示明前茶从鲜叶到干茶,以及冲泡后紧实成朵、乳香馥郁、醇和持久的风味,助力感官全方位体验,感受江南明代才子祝枝山所记录的“露芽数朵和甘泉,雅称筠炉漫火煎”的竹炉春芽功夫茶的美妙。

1、鲜叶原料要求

采用无锡地域生长的茶树鲜叶,优先惠山山脉环境的茶树鲜叶,嫩度限为一芽一叶初展状态,长度为一拇指宽的鲜叶,不采露水叶、雨水叶、病虫叶、不含蒂头和鱼叶。

2、重要传统工序

林间薄摊微凉(摊凉):利用惠山松林间的阴凉架设篾席竹架进行薄摊微晾,厚度不超过3 cm,叶表温度控制不超过20 ℃,随时协调好鲜叶进行物理反应和化学反应所需的良好环境,鲜叶失水率达到30%~40%,以鲜叶质柔软、韧性为佳,时间约6 h以上。

竹炉筅帚炒杀(杀青):黄铜灶眼盖上,附上圆形薄片铁板,提升炉炭温度约140~180 ℃时,早春鲜叶进料约60~80 g,可筅帚对鲜叶进行翻炒杀青,保持叶面温度约90 ℃左右,杀青后叶面含水率为55%左右。

温炉柔焙紧条(做形):将杀青后的青叶迅速抖散,助力叶面降温,适当配合指掌的揉搓力,有利于茶叶的叶型挺秀,以及特色香气与滋味的形成。与此同时,竹炉不再加炭开始控温,撤去黄铜灶眼盖,上架筒身配件,搭配圆形薄片铁板。待火力调整适当,投入凉透的杀青叶,对茶叶进行边紧条、边烘焙的翻动。这个环节过程中,叶面温度保持在50 ℃左右,炉炭温度在70 ℃之内逐步降温,若降温快,可适当调节炉口风门或适当加炭进行控温调节。

添炭盖灰提香(干燥):当茶叶含水率在20%~30%之间,进入烘焙提香操作。炉膛添加炭火,配用黄铜灶眼盖,盖上适当堆盖薄灰,再架上筒身配件,将茶叶摊放在桑树皮纸上,连纸放置于筒身配件上,文火烘至足干。(桑树皮纸的燃点高于普通纸张130~180 ℃的燃点。)

围炉入器瀹泡:茶叶收纳于桑树皮纸上,置于一侧降温。此时可撤去筒身配件,黄铜灶眼盖以及薄灰,直接将水壶置于灶眼上,加炭煮水进入瀹泡品饮阶段。(现代可采用玻璃壶,更利于针型绿茶的形态展示。)

3、 造茶物具

燃料:松木炭、果木炭、果壳炭。

筅帚:总长约25~28 cm,柄长约12~15 cm,帚面扇面直径约10~15 cm。筅帚翻炒技法的要领:“点推、顿抖、回勾、腹翻”,有助于避免茶叶加工过程中的“粘锅”和“贴面”现象,也可以助于灵活调整对茶叶所产生的揉压力量,同时更好地保障受热均匀,使内质可以得到充分反应、而茶色和茶毫都能得到很好的体现且均匀。

炉具:目前技术实验操作所用的竹炉器具,外形尺寸依据乾隆竹炉的大小,进行了1∶1.5的仿制,其结构增加了耐火材料的空间,整体材质款式均效仿乾隆竹炉,其炉膛和铜件分别于宜兴和南京厂家进行定制,基本功能均能达标实现,仍有部分铸铜配件(炉座、红铜护圈)还有待工艺提升。

铁板:所配用的铁板为铸铁无涂层工艺,直径36 cm,设有两耳一沿口,板底特定制环形纹路,纹圈凸起处相应加厚,手触可感受纹圈有起伏,且光滑,此设计不仅有助于茶叶“针型”的聚拢挺秀形态,同时有助于提升温度的稳定性。

04

结论与展望

重视与惠山竹炉茶会文化重塑工作的呼应,与此同时也要加强科研方法的学习,审视延续百年的古茶书和古画,走近古人的内心世界和实际情况,体会一定限定条件下的文字表达和绘画记录,帮助我们能在理论的高度开展研究,这样在应用研究结果时可以更加切合实际,将最小的干预理念贯穿研究的全过程,发现“竹炉”文化所具有的更深意蕴,期望对当前茶艺器具和生产器具的研发有所启发和指导。

在研究工作中,详尽的文字材料十分重要。完备明清时期古文中关于制茶技术方面的注释,做好“一字多意”的补充扩充工作有利于日后资料的查询,以及进一步详细技术复兴研究方案,为后续的实际操作提供理论支持和技术保障。文章所述的技术方案探讨仅是对曾经实验操作过的优选实施方式进行描述,并非对“竹炉”制贮茶叶工艺构思和范围进行限定,在不脱离复兴技术设计思想的前提下,欢迎研究技术人员对工艺的技术方案作出变型和改进。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除

国际绍兴(嵊州)绿茶大会为龙井茶炒制能手颁奖

3月22日,首届国际绍兴(嵊州)绿茶大会暨第20届越乡龙井茶文化节在浙江嵊州启幕。这是素以“一圆(珠茶)一扁(龙井茶)”闻名的茶乡嵊州,再一次实力“秀”出出口和名优茶两张茶业“王牌”,并以绿茶强市之姿谋全球绿茶发展的一次高调“出镜”。摩洛哥王国、美国、加拿大、英国等20多个茶叶生产国和主销国及国内茶界代表大咖纷纷与会。

“共商绿茶发展大计,这是嵊州茶人的担当,也是绿茶大省浙江和绿茶大国中国的担当,还是与人类健康和福祉紧密相关的大课题。”中国国际茶文化研究会会长、浙江省政协原主席周国富在“全球绿茶发展论坛”活动中发表重要演讲。他回顾了中国绿茶的发展历程,细数绿茶的历史价值、功能价值、资源禀赋和所面临的的重大机遇,以“做优绿茶,做强产业,走中国绿茶特色发展之路”为题发表主旨演讲。

演讲全文N多干货,信息量十足,现全文放送给诸位茶友,一同思享国际(嵊州)绿茶盛会!

各位来宾、各位茶友:

大家上午好!

在春茶飘香的美好季节,沐浴着“一带一路”开放合作和“新中国七十华诞”喜庆的春风,来自中国和世界各地关注绿茶发展的朋友,相聚在中国茶乡——绍兴嵊州举办的“全球绿茶发展论坛”,共商绿茶发展大计,这是嵊州茶人的担当,也是绿茶大省浙江和绿茶大国中国的担当,还是与人类健康和福祉紧密相关的大课题。在此,我谨代表中国国际茶文化研究会对各位来宾、各位茶友的到来表示热烈的欢迎!

下面,我讲两点粗浅的认识,与大家共同探讨。

一、中国绿茶发展的渊源和魅力

中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。五千年的茶和茶文化发展史,源远流长,底蕴深厚,光辉灿烂,魅力无穷。

在中国漫长的历史文明进程中,中国绿茶在凤凰涅槃中蝶变演化出一片万紫千红的茶春天、茶世界。

1.中国茶和茶文化发展史,是一部以绿茶为主脉,茶以文兴、文以茶扬的创新发展史,也是一部国运与茶运紧密相连的奋斗创业史。

茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公,始于汉,兴于唐,盛于宋,绵延元明清,衰弱于近代,振兴于当代,造福于人类,文明于世界。周代开始植茶,西汉《僮约》记载:“烹茶尽具”、“武阳买茶”,“丝绸之路”为人类文明进步树立起辉煌的丰碑。唐代已有80多个州产茶,唐代宗在浙江长兴顾渚山设立贡茶院,茶圣陆羽著《茶经》,开辟了中国乃至世界茶和茶文化发展史上的新纪元。

两宋时期,茶和茶文化进一步随着文化交流和贸易往来传播到亚洲、欧洲一些国家和地区,尤其是末茶点茶法传至日本形成抹茶道的特色流派。举国上下,无论是皇宫达贵、文人墨客、儒释道家、寻常百姓,茶和茶文化繁荣兴盛,“柴米油盐酱醋茶,琴棋书画诗酒茶”,是其真实的写照。

元明至清前中期,尤其是明太祖朱元璋废除“龙团凤饼”推广散茶后,炒青、烘青、蒸青、晒青到窨花等绿茶生产方式各行其道,沸水冲泡茶叶(撮泡法)成为主流饮茶方式,大大丰富着绿茶种类,龙井茶、碧螺春茶等一批名优茶成为贡茶新贵,还派生出黄茶、白茶、黑茶、青茶、红茶和花茶等茶品类,茶饮习俗进一步走向世俗化、简约化和功能化,极大地促进了茶叶的生产和消费,有力地推动着茶和茶文化的世界传播和对外贸易,在清代鼎盛时期,中国茶叶对外贸易占其总贸易额的80%以上。鸦片战争失败后至新中国建立前,战争不断,国运衰弱,茶经济和茶文化惨遭沉重打击,新中国建立初的1950年,中国大陆茶叶产量仅为6.52万吨 。

新中国建立以来的七十年中,中国茶和茶文化进入恢复性发展期,改革开放以来特别是党的十八大以来成为快速发展的振兴复兴期。2017年,中国茶园面积达到4500万亩,茶叶产量达到261万吨,成为世界产茶大国;全国茶消费人群近5亿,年人均茶消费量增至1.2千克,已是世界茶消费大国;茶和茶文化日益成为经济产业、民生产业、生态产业、文化产业和富民惠民产业,是国家的重要国计民生,中国茶和茶文化已经全面进入盛世兴茶、再创茶业强国的新时代。

2.中国绿茶的宝贵价值和多姿风韵美轮美奂,令人称羡。

绿茶是大自然恩赐于人类的宝贵礼物,具有自然、绿色、美丽、健康、文明的诸多特质。人类最早发现的、认知的、利用的、享受的就是绿茶,绿茶是茶之本、茶之源、茶之长,她在茶中的主导地位坚定不移。

茶株中富含700多种化合物,其中主要功效成分如茶多酚、咖啡碱等保留率在85%以上,叶绿素保留着50%左右,茶氨酸、维生素、微量元素等损失也少得多。

绿茶对人的保健功效不仅被几千年的茶饮实践所验证,还随着当代科学的研究不断被发现和证明。如《神农本草》、《晏子春秋》、《本草拾遗》、《本草纲目》等古典医药书籍均有茶与健康的记载,药食同源、茶食、茶疗早已被人们运用。

现代科学研究表明,绿茶具有抗菌消炎、抗病毒、抗衰老、抗癌、抗辐射、防治心血管疾病、防治口腔疾病、预防阿尔兹海默症、防治眼疾、降脂减肥等功效。据国家官方网站统计,2004年至2014年,在茶保健食品中,以绿茶为原料的茶保健食品数量最多,为49.49%,绿茶在膳食中的利用独占鳌头。由于茶在人类健康中的价值,绿茶被世界卫生组织列入人类六大健康饮品之首(绿茶、红葡萄酒、豆浆、酸奶、骨头汤、蘑菇汤),被美国《时代》杂志社评为全球十大健康食物(番茄、菠菜、坚果、椰花菜、燕麦、鲑鱼、大蒜、蓝莓、绿茶和红酒),美国医学基金会主席认为茶多酚是21世纪对人类健康产生巨大效果的化合物,联合国粮农组织认为茶是人类仅次于水的健康之饮等等。

中国绿茶的最大魅力在于文化功效。

茶圣陆羽的《六羡歌》、诗僧皎然的《三饮诗》,茶诗大家卢仝的《七碗茶诗》、文学大家苏东坡的“从来佳茗似佳人”的绝妙诗句等历代文人墨客所阐发的人生感悟和赞美,给茶赋予了“含蓄内敛”、“品茶品茗品人生”、“茶禅一味”、“雅俗共赏”、“茶可清心”等等富有哲理的人文内涵,彰显了绿茶的养心、修身、交友、和美的精神价值和社会价值,让茶人如痴如醉、美人之美、美美与共的精神享受,获得身心愉悦的无穷乐趣。

3.中国绿茶资源得天独厚、历史文化底蕴深厚,是名副其实的世界绿茶大国。

1中国绿茶资源丰富。在中国江南、江北、西南、华南四大茶区,几乎都生长着适宜制作绿茶的茶树品种。从历史到当代都有大量的绿茶生产和消费,其中浙江、安徽、江苏、江西、湖南、湖北、贵州、四川、重庆等省市都是绿茶主产区,长江以北的河南、山东、陕西等地虽然茶叶产量不大,但主产的也是绿茶,即便是福建生产的清香型铁观音和云南生产的普洱新生茶,也接近绿茶。适宜绿茶生产的中小叶种茶树,无论灌木、乔木,无论高山、丘陵还是平原,所采茶叶都适合做绿茶。2017年,全国4500多万亩茶园中,用于制作绿茶的面积高达61%(黑茶14%,乌龙茶13%,红茶10.7%,白茶1.0%,黄茶0.3%);中国茶叶产量261万吨,其中绿茶产量占61%;绿茶国内销售占据半壁江山,市场总额为52%。

2中国绿茶种类十分丰富,名优绿茶品牌群星灿烂。由于历史的积淀,科技的支撑,匠心的打造,名优绿茶品牌丰富多彩,如浙江龙井、江苏碧螺春、黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、庐山云雾、恩施玉露、信阳毛尖、崂山绿茶、蒙顶甘露、四川竹叶青、峨眉雪芽、都匀毛尖、白沙绿茶、西山绿茶等等,不胜枚举。同时,绿茶还异化派生出安吉白茶、中华黄茶、紫色茶等新奇特新种类,不断丰富着绿茶种类的大家园。

中国绿茶种质资源丰富,制作工艺独具一帜,科技水平不断提升。在茶树育种、培育和推广上,国家级无性系茶树良种117个,其中适制绿茶的品种达到45个,占38.5%;绿红茶兼用的品种33个,占28.2%;还有一大批土生土长、特色各异的优质良种各放异彩。在茶树营养学研究上,以提高绿茶品质为目标的养分需求特点进行了系统深入的研究。在品质控制上,绿茶品质成分变化研究更加全面系统,绿茶质量标准更为科学和完善。在制作工艺上,匠心独具的传统工艺精益求精,各具风采,小而美的茶庄茶品亮点纷呈,人见人爱;绿茶加工技术不断提升,自动化、清洁化、智能化生产线广泛使用,品牌标准打造更加可控;绿茶的衍生新产品研发开发成为创新创造热点,抹茶生产方兴未艾,茶食品、茶饮料、茶保健品、茶日化用品、茶化妆品、茶工艺品等层出不穷,六茶共舞、三产交融、跨界拓展、全价利用已形成广泛共识。

中国是世界绿茶大国,也是绿茶国际贸易大国。绿茶是中国茶叶出口贸易的主导茶类,2017年,世界绿茶总产量201.8万吨,中国绿茶产量为172.2万吨,占比达85.33%;全球绿茶贸易总量38.8万吨,中国为29.5万吨,占比为76.05%;中国茶叶出口量为35.5万吨,其中绿茶出口占83%,占据茶叶出口的主导地位。虽然目前绿茶国际市场主要在日本、东南亚国家以及中东、非洲的穆斯林国家,出口贸易的茶大多是大众茶和原料茶等中低端茶类,但是随着人们对绿茶的保健功效的深入认知和倾心,以及一些世界茶人对中国名优高端绿茶品类的价值和内涵的挚爱和追捧,中国绿茶尤其是高端名优绿茶的消费需求将大大提升,中国茶以名优绿茶品为引领在“一带一路”的国际合作开放的道路上将会走得愈来愈宽广,中国绿茶发展的潜力无限,前景灿烂。

二、做优绿茶,跨越绿茶,延伸拓展,用心打造强而美的绿茶特色产业

当今中国,国运昌盛,茶业兴隆。“创新、协调绿色、开放、共享”新发展理念深入人心,精准扶贫、乡村振兴、一带一路、健康中国、供给侧结构性改革、高质量发展等党和国家发展战略大力推进,中国茶产业和茶文化发展正处在盛世兴茶的历史机遇期。

中国绿茶的创新发展,要从全球视野望茶,从立足国内看茶,从目标导向观茶,从问题导向探茶,从供给侧结构性改革谋茶,充分发掘茶和茶文化的物质价值、文化价值和世界价值,全面深入推进绿茶产业转型升级、提质增效、特色发展。

创新发展绿茶,要以市场为导向,正确把握健康、品质、安全、品牌、拓展、文化六个关节点。人人都夸颜色好,更求茶香满人间,致力满足人民日益增长的美好生活需要。

1.做优绿茶,用诚信、匠心做优绿茶。

1.做优绿茶,用诚信、匠心做优绿茶。

中国各大茶类,争奇斗艳,各领风骚。黑茶以“金花”取胜,黑茶汉饮拓展新市场。普洱茶以“生态”动人,老茶树价值千金。红茶以“普饮”悦人,企业做红茶成为时尚。青茶以“香”诱人,清雅浓郁遂成传袭。白茶以“老”得道,三年宝七年药。黄茶以“珍”引人,嫁入皇宫名天下;安吉白茶、中华黄茶、紫娟紫笋以“奇”为贵,颇受饮者欢迎。绿茶以“未发酵、纯天然、全营养、爽而美”著称,具有自然、绿色、美丽、健康的天生丽质,饮者众多,堪称茶中老大。

做优绿茶,就要求品质,讲标准,响品牌。品质是绿茶的生命线,标准是市场的通用语言,品牌是消费的通行证,诚信匠心是品牌品质的命门。坚持发展名优茶和大宗茶、原料茶“两条腿”走路,做优做好品质茶。要深入研究绿茶的内含特质成分与人的身心健康的关系,从茶树品种、土壤气候环境、茶园建设、栽培管理、制作工艺、包装冲泡等进行综合研究、全程管控,确保安全、营养、品味、健康的优质化,满足消费者多元化需求。要着力打造中国绿茶系列品牌,不仅要有一批地域知名品牌,也要有一批小而精、小而美的特色文化品牌,更要有一批强而美、强而大的国家级、世界级的大品牌,讲好中国绿茶的故事,展现文化自信的软实力,增强市场的话语权和竞争的主动权。

2.跨越绿茶,延伸拓展,丰富业态,做强大绿茶产业。

2.跨越绿茶,延伸拓展,丰富业态,做强大绿茶产业。

跨越绿茶、六茶共舞,做强大绿茶产业,是时代的要求,发展的必然,美好生活的需要,目的在于立足于绿茶,又跨越茶叶,致力推进六茶共舞、三产交融、跨界拓展、全价利用,充分发挥绿茶资源优势,创新绿茶产业新业态,顺应时代多元需求,促进绿茶产业转型升级、提质增效新发展。

理念为先,文化为魂,科技人才驱动,协同创新是六茶共舞、跨界拓展的强茶之道。发展绿茶产业,就叶子、做叶子、卖叶子是必要的,这是基础课、老家底,要使出看家本领、匠心打造,做好美丽事业,但是平面市场竞争已经十分激烈。不妨顺应市场、切换频道,上品富(业)态,走向新天地,做强绿茶大产业。重要的是绿茶产业要更多更好的上品富态,即开发饮品、食品、药品、保健品、日化用品、化妆品、纺织品等等,不断创新新业态、丰富多业态,做强绿茶大产业。

3.破解大国小农难题,走出一条县域强茶特色路径。

3.破解大国小农难题,走出一条县域强茶特色路径。

大国小农是中国的基本国情农情,家庭承包是我国本源性制度。当前,中国茶业发展中存在的大而不强、大而不彰以及茶叶内外贸易等诸多问题,根源大多于此。最近,中办、国办印发的《关于促进小农户和现代化农业发展有机衔接的意见》中指出:“实现小农户和现代化农业发展有机衔接”、“发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,是增加农民收入、提高农业竞争力的有效途径,是建设现代农业的前进方向和必由之路”。为此,中国国际茶文化研究会在去年对“浙江安吉、福建安溪、湖南安化”(简称“三安”)的县域特色发展茶路进行认真总结的基础上,将在今年5月中国国际(杭州)茶叶博览会茶文化论坛会进行“三安+X”的主题研讨。我们在调研中认为,要破解大国小农难题,实现县域中小农户和现代农业发展有机衔接,必须深入推进以茶农利益为核心的组织体系创新,以产品研发开发为中心的科技(人才)体系创新,以提升全产业链为目标的行业间的协同创新,以党政主导,企业主动培育壮大新型茶业经营主体的带动力和创新力为重点的政策服务体系创新,以增强茶产业内外市场话语权和竞争力的营销文化创新等五大创新。

新中国建立七十周年,中国茶人顽强拼搏,使中国成为世界茶叶大国,但要建成茶业强国,任重道远。

中国茶人要认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,用新理念、新思想、新战略彰显科学思维:以战略思维统揽全局,以历史思维承前启后,以辩证思维弘文强茶,以创新思维引领发展,以底线思维掌握主动。

中国茶人要坚持文化为魂。富有文化的茶叶是中国人的自豪,增强文化自信,提升文化引领,文以茶扬、茶以文兴是兴茶之道。

中国茶人要团结共荣,团队团结、企业团结、茶人团结,团结一致做强强而美的绿茶事业。“聚是一团火,散是满天星”,“独行只能走快,众行才能走远”,牵起手来,才有同一个世界。