10月16日,一场秋雨将春城带入了冬季。在这个带着寒意的夜晚,适合喝一杯暖心暖胃的熟茶。

第276期茶业复兴沙龙在昆明城北的茶业复兴&猫猫茶书店拉开序幕,本期沙龙主题是:你喝过有清凉感的熟茶吗?

伴着暖暖的熟茶茶汤,茶友们一同度过了一个充满知识的夜晚。以下是沙龙实录:

什么是清凉感,什么又是普洱茶的制茶观?沙龙现场,茶叶进化论创始人李扬对普洱茶熟茶进行了全新维度的分享。

李扬:清凉感的熟茶是我们做茶的原则和基本风格,之前描述过要做有活性的熟茶,做长期的熟茶,做越陈越香的熟茶。但是活性、长期不是直观的,不是一秒钟就能感觉出来的东西。直到一个朋友说你做的熟茶有明显的清凉感,这时我们才意识到有清凉感的熟茶这样的描述更加直观。

茶叶进化论创始人李扬

普洱茶的故事一波五折,各种起起伏伏,最重要的是普洱茶在二战之后经历了五十年的断代。任何一个产品经历这么长的断代期,基本上就会消亡掉了,五十年足以遗忘很多。但是普洱茶不同,它会越陈越香,放了五十年之后反而变得更好了。由于普洱茶越陈越香的特点,它成功度过一个漫长的断代期。

形容一个茶时,经常会说这个茶香,这个茶甜,但香甜是基本上所有的茶都具备的。普洱茶要立得住,绝对不应该在香甜上下功夫,因为普洱茶它再香甜它也没乌龙茶香甜。普洱茶的特异性就在越陈越香,具体来说就是普洱茶能够在仓储过程中汤质越来越厚,喉韵越来越深。

我们就以把普洱茶的特异性发挥到极致为目标去制茶,这就是我们的制茶观。

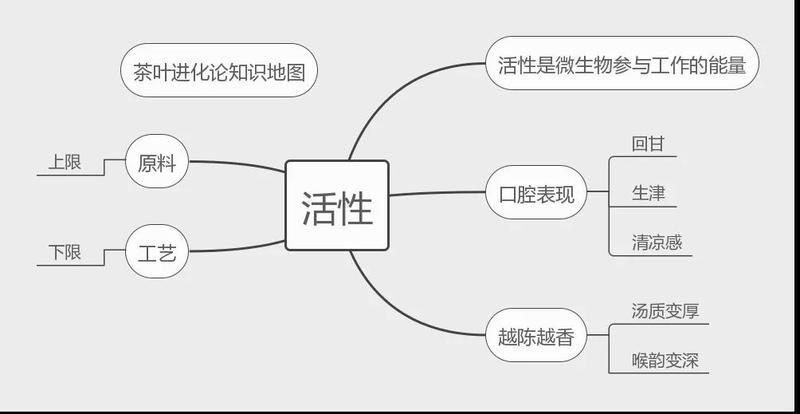

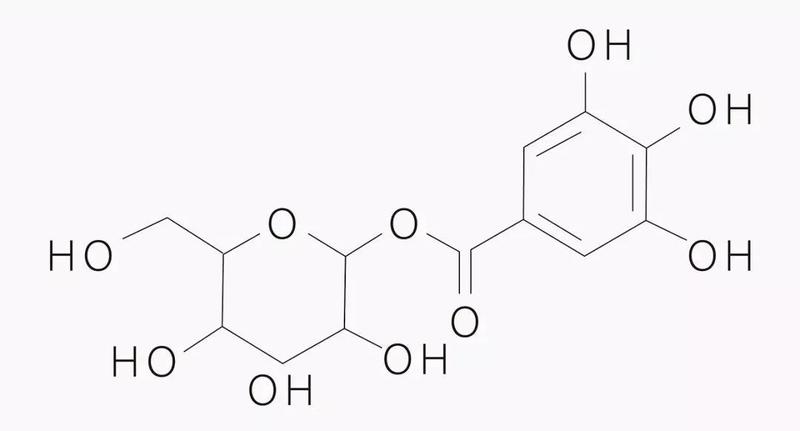

我们的知识地图也是以活性为核心,活性其实是糖苷类物质,那么糖苷类物质与越陈越香的变化有什么规律,以及在感官里是什么样的体验,与茶树的原料和工艺有什么关系?在做茶的路径当中是什么样的工艺带来更好的活性?这些东西一下讲不完,我开设的线上和线下课程就是掰开揉碎讲解这些内容。

今天只够我讲完一句话:原料决定上限,工艺决定下限。

茶叶进化论知识地图

活性越好的茶就能越陈越香,什么样的茶活性好呢?

活性在口腔里面的表现为:回甘、生津、清凉感。决定一个茶能否越陈越香的是活性物质,也就是糖苷类物质,决定糖苷类物质的高低包括了几个因素:品种、树型的成熟度、种植密度、环境、海拔。

糖苷类物质结构示意图

以品种为例,一般来讲被广泛利用的传统品种是好的品种,勐库大叶种、勐海大叶种、凤庆大叶种都是适合做普洱茶的品种,因为这些树种的糖苷类含量较高。

文山顶的环境就符合我们的好茶公式:

第一、品种为传统的勐库大叶种

第二、茶园种植的非常稀疏

这是被放荒的古茶园,栽培型茶树的野外生存能力是偏弱的,在上百年的放荒过程中一些就被淘汰了,种植密度就变得特别稀疏。

为什么需要茶园稀疏?

以果树为例:其它条件锁死,同样面积的一片果园里面种植100棵苹果树和种植20棵苹果树,那个会更好吃?答案肯定是种植20棵苹果树的(果园),因为果园的营养是有限的,100棵树来分则每棵树分到的营养就会少,长出的果子就不如种植20棵的甜。

文山顶

第三,茶树的树形要成熟型

成熟型的茶树的特点是产量降低的同时根系更发达,和种植密度是一个道理,吸收更多的营养供给了相对较少的产出,产量低品质高。

第四,海拔和干净

海拔越高茶叶越好。这点可以通过植物生理学详细论证,这里就不展开了。当然,茶园必须干净,要森林环绕,森林会隔绝污染。

勐宋的茶园是勐海大叶种,与文山顶是一样的原理,也符合我们的制茶要求,它也是疏植茶园,树型也是成熟态,也是森林环绕。

文山顶

除了原料之外,另外一个就是工艺,刚才的条件保证了鲜叶糖苷类含量高,之后需要一个好的工艺让我们的糖苷类更多的保留下来,简单来讲就是高温快炒杀熟杀透。

熟茶的发酵跟微生物有关系,说到熟茶发酵的微生物首先要了解黑曲霉。在2017年时候学界对黑曲霉的分类做了调整,人类对黑曲霉的认知往前了一步,这一步让我看到了熟茶技术一定会飞跃。

之前熟茶的技术可以简单的总结为四代:第一代技术是泼水茶、第二代技术是大堆发酵、第三代技术是菌种添加、第四代技术是小堆离地,而我们的发酵技术是第五代发酵技术。

前面这四个技术有个特点就是:有时候可以做出好茶,有时候做不出来。为什么?一是原料问题,这个很重要,之前也讲完了。

二是技术问题,发酵转化率的高低也会决定熟茶的好坏。

什么是发酵的转化率?

微生物在消耗茶叶营养的过程中,把不溶于水的纤维转化为溶于水的多糖,在发酵过程中茶的醇厚度越来越高。但整个发酵过程中产生的微生物,有的有用,有的没用。没用的微生物长得多,转化率就低。

通过技术控制微生物,只长好的微生物,不长或尽量少长坏的微生物,那么发酵的转化率就可以提高,茶叶的品质就能提升。微生物对环境极为敏感,为什么会生长出微生物是因为环境适合它长。

例如:事先知道我需要诱导哪种黑曲霉,就把环境调整为它最喜欢的状态,把温度湿度调整到最适合它生长的状态,有效菌把工位占满,这样“不干正事”的微生物它就来不了。随着发酵的进行,需要的微生物不同,就根据不同微生物需要的环境去调整温度湿度以及含氧量,迎合需要的微生物的环境,通过这样调整的发酵这样的转化率就会特别高。这就是我们这一代技术的特点。

熟茶最核心的品质就是:活、厚、滑。活就是糖苷类,多糖积累到一定量就会呈现厚,而滑是氨酚比,氨基酸含量高就会出现滑。这便是我们整体的一个制茶观,我们要做的茶是能够长期存放的茶,诉求是能越陈越香的茶。

在听完李扬讲解的制茶观之后,茶叶进化论创始人施中琦分享了普洱茶的品鉴观。

施中琦:当我们喝一个茶的时候最看重茶的那个点,香气、汤质还是喉韵?其实你看中那个点都没有问题。

说到这里插入一个小故事:一个互联网的产品经理教人相亲。不管是一款茶还是一个人,每个人都会有自己的感觉,但不同的是产品经理有框架认识,把结构迁移到看人,分五个层次:感知层、角色框架、资源结构层、能力圈、存在感。

茶叶进化论创始人施中琦

那么需要看哪个点呢?产品经理给出的答案就是看你想达到什么程度的关系就看到那个程度,如果是短期关系看前面两点就可以,但如果是找人生伴侣就要考察最深入的存在感。

从这个故事也可以转回到茶,茶叶可以分要素列出来,喝茶要看什么要素也是看你想要跟茶发生什么关系。例如喝绿茶就是一个短期关系,我们不在意能不能天长地久,能不能越陈越香,所以我们在意鲜爽度就可以了,但如果是喝普洱茶就是要以长期的眼光来看。所谓品鉴观就是站在不同的观点来看一款茶。

在评判一款茶好坏的时候我们更多的是看它的活性,之后再看它的风格,这就是我们的品鉴观。活性就是一个茶的存在感,感知层就是香气、滋味。喝完茶之后口腔里面留着很多的糖苷类物质,就是活性物质,吸热之后就会水解分解出葡萄糖和有机酸,葡萄糖呈现甜味,有机酸刺激你生津。

其实清凉感可以体现为喝下去之后抿一下发现舌面上会覆盖着一层水就像沙滩上一层浪打回来,有清清凉凉的清凉感。

李扬:糖苷类遇到水之后会分解,这是一个吸热反应,在口腔当中发生吸热反应就会有清凉感。糖苷类的分解需要一定的时间,糖苷类在水里会持续的分解,当我们喝茶时糖苷类会继续附着在舌面分解,这个时候就会产生清凉感、回甘、生津。把一杯茶放冷再喝,会发现冷茶甜度更高,原因就是糖苷类分解出了更多糖。

糖苷+水+热量=糖+有机酸

茶会现场施中琦带领茶友分别对2018年有余和2019年有余两款熟茶进行了品鉴分享。

2018年有余和2019年有余

施中琦:普洱茶的转化既有香气的变化,又有滋味的变化,在汤质上2018年是温和的,2019年的喉韵深但会有一点点的燥,2018年的喉韵就更深。

李扬:这款茶是一个拼配茶,普洱茶最主要的品种是:勐库大叶种和勐海大叶种。市场上喜欢勐海种的人往往不喜欢勐库种,喜欢勐库种的人不喜欢勐海种,经常会出现分歧。于是我们就想到了做一个有效拼配,勐库种和勐海种大树茶的拼配。

为什么叫有余?《道德经》讲“天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足而奉有余”有余就是行人道,奉行长板原则,把优势发挥出来。

传统的拼配有所谓12字诀“选优隐次,扬长避短、高低平衡”,而高低平衡是重点,高地平衡简单来讲就是这一批品质太高了,担心下批跟不上,所以需要拼一些次的进去,下一批品质不好就拼一些好的进去,保证品质稳定平衡,这种拼配观就是传统大厂出口茶的拼配观。

而我们的拼配则针对像我一样的人,是让好的更好,充分发挥,拼出一加一大于二。例如同样是甜,一杯白糖水和一杯红糖水,口感上红糖水更好喝,因为红糖的糖类更丰富,所以口感更饱满。这就是我们拼配的一个逻辑,香气也是一样,同类但不同的香气混在一起就有饱满的感觉。

拼配还有第三个纬度,就是时间,越陈越香的好才是真的好,要考虑到未来的变化。有余是文山顶拼勐宋,一段时间后用文山顶和勐宋的来对比有余,发现无论是香气还是喉韵,有余都比两者要突出。

喉韵是跟氨基酸有关,消化道的纤维类跟氨基酸结合就有舒适感,这就是喉韵,一个品种转化出来的氨基酸肯定没有两个品种转化出来的氨基酸丰富,所以种类结合才会有深的喉韵。

茶会最后还进行了茶友提问分享的互动小环节,在这环节里大家也是收获满满。

钟梅

钟梅:我个人对茶的体质非常敏感,喝新茶舌头就会燥,所以喝茶一定要喝一定年份的,要考虑过去式,将来时。今天2018年2019年的茶对于我个人来说是非常新的,不稳定。所以想问下李扬这款茶是建议现饮还是存放呢?

李扬:新茶阶段熟茶里头还有一定的美拉德产物,可能会对有些人有点刺激,这些东西每个的敏感度不一样,但是时间长了会消退。我2018年的时候做了第一堆古树茶,当时也没有老茶做参考,只是对消费者说这个茶会达到什么样的高度,因为每一条变化的推断都是在科学基础上推导出来的,请相信我,这一批茶就是这样销售的。现在这些推断也都得到了验证。至于是存放还是喝呢,这个都是要看个人,我希望的是你听了我理论依据之后对普洱茶升起信心。

茶友:前几天一个客户在我那边喝茶,我给他喝了2018年的有余,喝完之后他说这个茶应该有10年了,我跟说是2018年时候,他说这个茶太有潜力了。

覃老师:我认识李扬老师的时候我只是一个普洱茶的幼儿园孩子,三年之后的现在我觉得我可以进入到小学。两三年时间可以改变很多事,几年前李扬的团队还只处在一个探索的阶段,而现在已经构建出一套成熟的体系,让我感受到了专注的力量。我更多的是从专业与感召的角度来理解,喝茶带来的观感一个层面是舒服,跟更多茶友分享不同的角度,所以角度很重要,从那个角度切入去看是很重要的。

伴随着熟茶的清凉感,茶会进入了尾声,关于熟茶的发酵以及拼配茶友们还在讨论。

在熟茶的发酵上从传统的大堆发酵到李扬的第五代发酵技术,熟茶的发酵产生了质的飞跃,而熟茶也得到了越来越多人的喜爱,一杯清凉感的熟茶足以带给爱茶人味蕾的享受,在熟茶汤里找到对普洱茶的信心。

十一月上旬,茶业复兴·茶叶进化论将举办第二期熟茶沙龙,敬请关注。

发酵过的普洱茶为什么会被称为「熟茶」?

这似乎是一个自然而然的事情,可置身在不同语境时,又会产生不同的“自然而然”,对「熟茶」的理解产生错位。

今天我们就来谈谈「熟茶」的定义,把「熟」字讲透。

1.「熟」是什么意思?2.「生」变「熟」的仪式3.不同语境下的「熟」4.生茶会不会变成熟茶?

「熟」是什么意思?

甲骨文来看,「熟」,大概就是一男一女在祖宗排位前行周公之礼,意思就是从此是一家人,熟了。

「熟」的甲骨文

「熟」的意思,就是通过某种仪式,改变事物原本的属性。让它从「生」变成「熟」。

「生」变「熟」的仪式

「熟」与「生」是相对的一个概念,从「生」变「熟」有一个过程。一个生人变成一个熟人,需要一个过程。

把生肉放在火上烤一烤,经历了「烤」这个过程,也就从生肉变成了熟肉。这是我们能理解的「熟」。

还有一种「熟」是意义层面的。

古人在祭祀的时候,将一块生肉摆在祭台上。过了一阵拿回来,从物理属性上说那还是一块生肉。但是这块肉在社会属性上已经变成「熟肉」,因为它经历了一个仪式祭祀的过程。

「熟」的意思并没有一个确定的标准,也不在单一维度上,它是一个非常有层次感的文字。

人们对「熟」理解的层面常常不在一个语境中。这就造成了我们在讨论「熟茶」时会出现障碍。

不同语境下的「熟」与「生」

要讲熟茶我们必须跟生茶相对去讲。我们先来看看「生」的错位。

著名茶人邹家驹在《漫话普洱茶》中就有如下观点:

普洱茶销区通常所说的原旧普洱茶,有时也叫“生普”,相对于“熟普”而言,是指晒青茶类经过长期自然发酵或自然陈化形成的茶品。

......

人工发酵普洱茶(俗称熟普)50年代初期出现于香港。

晒青毛茶熟化,变成了红汤茶,才叫生普。香港人认为只有红汤茶才叫普洱茶。而本身已经是发酵过的红汤茶,才叫熟普。这是早期香港,包括南洋地区持有的观念。

在那个时期的生普,与我们今天的市场概念是错位的。

「生」「熟」是相待的,在「生」上能发生错位,在「熟」上也同样发生。

举个例子,在普洱茶还没有那么普及的时候,与台湾茶商交流时,他们也会把重发酵的乌龙叫熟茶,把轻发酵的乌龙叫生茶。

甚至本来在台湾有没有这组概念都并不重要。重要的是,当他们听到「生」「熟」茶的概念时,便马上对应到了他过往的经验当中,产生了不同语境下概念组合。

生茶放久了会变成熟茶吗?

2008年12月1日,新的普洱茶国家标准开始正式实施,该文件为《地理标志产品 普洱茶》。其中有关于普洱茶的定义。

以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征,普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两种类型。

加工工艺流程

·晒青茶

鲜叶摊放→杀青→揉捻→解块→日光干燥→包装

·普洱茶(生茶)

晒青茶精制→蒸压成型→干燥→包装

·普洱茶(熟茶)散茶

晒青茶后发酵→干燥→精制→包装

·普洱茶(熟茶)紧压茶

普洱茶(熟茶)散茶→蒸压成型→干燥→包装

晒青茶精制→蒸压成型→干燥→后发酵→普洱茶(熟茶)紧压茶→包装

后发酵 post-fermentation

云南大叶种晒青茶或普洱茶(生茶)在特定的环境条件下,经微生物、酶、湿热、氧化等综合作用,其内含物质发生一系列转化,而形成普洱茶(熟茶)独有品质特征的过程。

至此,我们可以按图索骥得出普洱熟茶就是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青茶毛茶为原料,采用特定工艺、经后发酵加工形成的散茶和紧压茶。

在标准的规定中,不论是「生茶」还是「熟茶」,描述的都不是当下状态,而是工艺形成过程。也就是说,在标准的规定中,「生茶」可以通过存放变成红汤,但是不能通过存放变成「熟茶」。

那为什么还会有很多人会觉得生茶放久了会变成熟茶呢?

这就要看语境了,比如前面说了南洋人喝红汤茶的习惯。

其实在广东就有,早期与一些广东人接触时就会发现,这里早年不喝绿汤茶。而是习惯把新茶存一段时间,变成红汤茶后才喝。

对于一个没有学习过国家标准,不知道生茶熟茶清晰定义的人而言,面对这个从绿到红的转变,再加上听到不明定义的词汇「生茶」与「熟茶」,就会马上对应到过往的生活经验当中,认为这个茶从「生」变「熟」了。

文|茶叶进化论李扬 编辑|高雯

凡是发酵食品,其每一个产品都有自己的一套发酵体系。普洱茶也不例外,但它更具自身的特色,堪称发酵食品中的“一绝”。

普洱茶的发酵由三大部分组成:初级发酵、准发酵(也可称二次发酵)、后续发酵。

初级发酵是在晒青毛茶过程中,通过特殊环境中微生物菌群自然接种完成,它是在普洱茶进入准发酵前,对茶叶的预处理。

由于它具有微生物菌群的“干预”,加之晒青过程对茶菁有较大改变,已具备发酵的特质,故称之谓初级发酵。

准发酵包括两个部分,一是自然发酵(普洱生茶),是历史上流传下来的传统工艺,是将晒青毛茶经过蒸压成固态形状,有团、饼、沱、砖等形状;

二是人工发酵(普洱熟茶),是现代发明的新工艺,是将晒青毛茶通过“渥堆”发酵的方法快速发酵,再蒸压成固态形状——团、饼、沱、砖。

渥堆是决定普洱茶品质的关键工序,是一个微生物分泌胞外酶催化和非酶性湿热氧化的缓慢过程。

从形成机理上来说,红茶发酵和普洱茶发酵(渥堆)是不一样的。

红茶发酵是由茶叶内源酶促作用和偶联氧化聚合作用形成的,而普洱茶是在鲜叶经过杀青干燥后,茶叶的内源酶活性已被钝化。

普洱熟茶形成的实质是以云南大叶种晒青毛茶的内含成分为基础,外源水体微生物群,发酵场地微生物群晒青毛料自带微生物群在一定的湿度温度条件下在茶叶上生长更替,以微生物活动为中心的普洱茶渥堆;

在渥堆过程中滋养以酵母,黑曲霉,根酶,灰绿曲霉乳酸菌等主要微生物生长并分泌产生的胞外酶进行酶促催化反应,同时,微生物呼吸代谢产生的热量与茶叶水分共同产生的湿热作用,促进茶叶内含物质的化学变化。

在渥堆中。通过微生物、热、微生物自身的物质代谢和酶等共同作用,促进茶叶内含物质发生极为复杂的变化(氧化、降解、分解、转化、聚合、缩合)塑造普洱茶特有品质风味。

普洱茶的渥堆属于食品加工的固态发酵工艺。广义上:讲说固态发酵是指类使用不各性固体甚质来培养微生物的过程,既包括将固态悬浮在液体中的深层发酵。也包括在没有(或几乎没有)游离水的湿固体材料上培养微生物的工艺过程。

多数情况下是指在没有或几乎没有自由水存在下,在有一定湿度的水不溶性固态基质中,用一种或多种微生物发酵的生物反应过程。

狭义上讲固态发酵是指利用自然底物做碳源及能源,或利用惰性底物做固体支持物,其体系无水或接近于无水的任何发酵过程。

CB/T2111-2008《地理标志产品普洱茶》中对后发酵(包括熟普的渥堆)的定义:云南大叶种晒青茶在特定的环境条件下,经微生物、酶、湿热、氧化等综合作用,其内含物质发生一系列转化,而形成普洱茶(熟茶)独有品质特征的过程。

从目前研究结果看,渥堆普洱茶品质形成的本质可表述为:以云南大叶种普洱茶原料(晒青)的内含成分为基础,在后发酵过程中微生物代谢产生的酶、热及治热作用使其内含物质发生氧化、聚合、缩合、分解、降解等一系列反应,从而形且分普洱熟茶特有的品质风格。

普洱熟茶品质的形成主要有三个方面的作用:是微生物作用,二是酶作用,三是湿热作用。

无论是普洱生茶还是普洱熟茶都有“年份”的要求,都需要后续发酵,确定普洱茶最佳品饮时间及品质,只是要求时间不同罢了。

虽然普洱熟茶具有较明显的即饮性特点,但存放三年以上的熟普洱与新出堆(指渥堆)的熟普洱其品质、口感差距仍然很大。

后续发酵也是我们俗称的“后发酵”。它是普洱茶在紧压成团饼、沱、砖等形态后,进入固态发酵最后一个过程——品质再造。

这个过程与前两个发酵过程不同,如果说前两个过程是在普洱茶制作者或企业完成的话,那么最后的一个过程,则是由存茶者完成的。

普洱茶自古就有“存茶一说”,存茶并不是摆着好看,或者因为它是“稀缺资源”。而是“存茶者”依据对普洱茶的理解,通过存储中温度与湿度等诸多因素的把握,总结出一套或若干套的方法,将普洱茶“锻造”出更优异的茶品,准确地说,是品质再造的一个过程,更是一个“丑小鸭”向“白天鹅”转变的过程。

很多“存茶者”与云南的茶山,以及生产普洱茶的企业有很深的渊源,而且存茶过程的诸多经验,如干仓、湿仓之说等等,都付诸了“存茶者”大量的实践与智慧。这种关系实际上是一种“互动”关系,是其它茶类很难看到的。

应当说,传统普洱茶制作工艺不仅仅是云南普洱茶制作者及生产企业的独创,更多地体现的是一种“群体智慧”。这种“互动”的关系,唯普洱茶界独有,也是普洱茶独特价值的体现。