春华风、夏繁星、秋悲江、冬寒月

人间歌乐,须臾与共

春夏秋冬,四时设席,品鉴茶品,漫谈茶事

绿雪芽·问叶2020·二十四节气茶会

让茶友们静心的

追溯、深窥

茶在岁月静好中,给予的醇美厚重

一期一会,等您来品

TEA CEREMONY

【影寒玉瓦】初晴茶会 问叶2020·绿雪芽大雪·节气茶会

《月令七十二候集解》大雪,十一月节,至此而雪盛也仲冬降至,华夏大地千里冰封,万里雪飘山河莽莽,云雾结霜飞鸟绝迹,人踪湮没

积雪初晴,疏林开爽。当品白牡丹雍容馥郁,感受时光蜕变。

宋代大诗人苏东坡一生浪漫,特别喜欢以雪水烹茶,尤其是烹贡茶,感觉味道不同凡响。他写下了雪水茶诗,这就是最长的一首诗名《十二月二十五日大雪始晴,梦人以雪水烹小团茶,使美人歌以饮。余梦中为作回文诗,觉而记其一句云:乱点余花唾碧衫。意用飞燕唾花故事也。乃续之,为二绝句》,诗曰:酥颜玉盏捧纤纤,乱点余花唾碧衫。歌咽水云凝静院,梦惊松雪落空岩。空花落尽酒倾缸,日上山融雪涨江。红焙浅瓯新火活,龙团小研斗晴窗。

>> 茶品 · 鉴赏

【正方罐】——白牡丹(2019年)君子端方,温润如玉。

正方罐系列,延续绿雪芽茶人“简朴亲真”家风,包装设计简约大气、选材环保不失质感;传承“涵养大地,关爱生命”理念,用心做好茶。白牡丹,灰绿色叶夹银色白毫芽,宛若蓓蕾初放;茶汤淡黄明亮,花香沁心,果香馥郁,甘醇鲜爽,甜润绵长。

【3.6.9年份老茶】——白牡丹(三年)

原料采自太姥山绿雪芽生态茶园,经传统工艺制作而成。

干茶毫心显露,叶张细嫩,茶香高扬。汤色杏黄明净。茶叶在时光中有了明显的转化。从高扬飘逸的花果香转变为抓杯不散的甜香,内质毫香明显。在口感上极具层次感,爽滑甘甜、醇厚柔和。

【上善上品】——国色(2011年)

唯有牡丹真国色,花开时节动京城。

2011年一芽一叶白牡丹,经复式萎凋文火足干。封藏九度春秋,时光涌动,华贵丰盈。茶汤醇和绵柔,滋味缠绵流转,细滑甘润,余韵不绝。瓶身描绘的是太姥山怪石嶙峋、奇峰罗列的自然景象,一抹国色跃然而上,是太姥山生长的白茶牡丹,亦是一缕一缕茶香飘荡在山间。国色茶香,浑然天成。

茶会 · 回顾

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶

斗茶又称茗战,即品茗比赛,始于唐,盛于宋,是古代文人的一种雅玩。斗茶是古代中国品茶的最高表现形式。在茶文化的发展过程中,斗茶以其丰富的文化内涵,为茶文化增添了绚烂的光彩。

陈雪兰1967年

知非之年,常钟情于山水,也偏爱独处于一室。闲时爱好古诗词和散文的写作,有作品见于地方报纸、杂志以及各大网络平台。

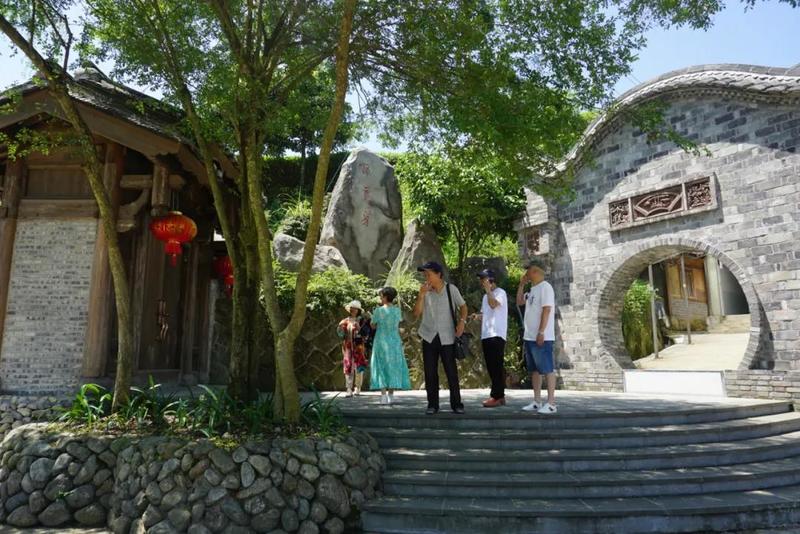

/游绿雪芽白茶庄园/

—阿兰

随着采风组各位老师来到绿雪芽白茶庄园,迎面而来的是绿雪芽博物馆和“绿雪芽记”,博物馆内百米长廊和外墙那条百米石雕长卷,静静地诉说着绿雪芽的前世今生。

望着碧丛中庄重素雅的博物馆,我不禁佩服于设计者的匠心和用心。你看那赭红色的门楼像极了太姥山的鸿雪洞,那飞檐翘角不正是一片片绿雪芽芽叶吗?还有那长长的白色石碑,分明就是如雀舌般的白毫银针!细细看着镜头里的缩影,你会发现,那就像一株晒干了的老白茶。

“绿雪芽”,不炒不揉,自然萎凋,使之葆有茶性与生俱来的纯粹,有山野的自然气息,又能融于清甜甘美之中。我想,庄园的设计者定是从绿雪芽这独具的茶韵中获得启发,而规划了这座自然、简约、秀雅的白茶庄园。

庄园里没有高楼大厦,也不见鳞次栉比的楼群,绿树修竹掩映下,错落有致漫布的每一个建筑都像是茶丛中萌发的枝叶,与宛转的栈道和迤逦的花径和谐相对,浑然天成。园中的湖泊、闲亭、莲池安放自然,水中有桥,桥中有廊,廊中有亭,每一处亭子也是各具特色,有茅亭,有木亭,有石亭还有四方亭,它们或立于湖心,或立于桥头,或立于道旁,或立于山巅,与湖光山色相映成趣。这样的组合明媚写意,萧散简远,满足了我对江南园林的所有想象。

在绿雪芽白茶庄园里随意走走看看就是一种享受。让人陶醉的不仅是秀美的风景,还有各个建筑物的风格和极具福鼎地方民俗特色的装饰。

路遇一处名曰“明遇山房”的庭院,光听名字就觉得意境满满,瞬间捕获了我的好感,不由得联想起温庭钧的诗句来:“山房霜气晴,一宿遂平生。閤上见林影,月中闻涧声。”院子偏安一隅,极富江南楼阁庭院的韵味,修竹芳林相伴,山门正面对着湖水。站立门口,只见湖光潋滟、亭台楼榭尽在眼底。试想着屋子的主人于千层绿丛中端坐,晨听鸟语暮听蝉,竹下风吹烹茗香,那种闲适,定是羡煞仙人邑客的!听说这庭院是庄园老总的私人寓所。遗憾的是,院门深闭无缘得见真容。从外墙上镂空的花窗可窥探内院一角,便觉庭院清雅非常,布局低调而谦逊,足见主人的心性。

多年前,我曾在电视台的节目中看过这家女主人,她一袭清雅的汉服端庄于茶席,通过沏茶、赏茶、闻茶、饮茶向嘉宾娓娓道来茶文化的“正、清、和、雅”,阐释了茶富有儒家的正气、道家的清气、佛家的和气,更有茶文化本身的雅气,举手投足间就如她手中的那杯“绿雪芽”,温和、柔顺、婉约有度。从那时起我才知道,原来一杯“绿雪芽”竟然可以喝得如此有美感,无怪乎古今茶人无不以品茗谈心为雅事,以茶人啜客为雅士。

来绿雪芽白茶庄园,跟着导游走一趟白茶山是必须的。丽日当空,四周景色一览无遗,一片瓦景区近在咫尺,那里正是太姥娘娘得道升天之处。山风拂过,翻起碧浪连连,一阵阵茶香扑鼻而来,令人心旷神怡。随着光影的流动,群山万壑间,茶园在深绿、墨绿、浅绿间递变,美不胜收。

俯身细看,一簇簇仙芽形似一只只鹰嘴在茶树间欢呼雀跃,饶舌不休。湛蓝的天空下,绿丛里穿梭着三三两两采茶人的身影,她们裹着鲜艳的头巾,虽无法看清她们的脸盘,但见一双双灵动的巧手在绿丛中上下飞舞,远远望去,好似芳丛中翩翩起舞的花蝴蝶。

站立高处的歇日亭中放眼四方,只见千层绿向平芜尽,万叠青翠碧幛来。眼前的太姥山清隽秀美,奇峰插汉,众壑逶迤;山下的庄园青翠回环,湖光山色宛如仙境;眺望东海,烟霞明灭,帆影点点;这人与天地山川构成了绝美的人间诗画,真不愧为最美茶园,令人劳瘁顿忘。佳景怡情,那么坐在庄园中那些枕山襟水的茶室里喝杯绿雪芽茶更是一种享受了,不仅养眼更是养心。

屠隆《茶说》:“凉亭水阁,松风萝月,饮于夏也。”庄园里有三湖四亭,并有回廊九曲相伴,顾盼间竹影潺潺,绿树成荫,鸟语花香。如此茶境何愁人间赤日多暑!如果你走累了,你可以续一杯绿雪芽在手,任选一湖中凉亭小憩,看游鹅嬉鱼,观天鹅交颈私语,凝听蛙鼓蝉鸣彼伏此起。

“绿雪芽”茶是有福的,它本是太姥山岩隙之中一颗普通的种子,然得太姥山泉露滋养,又得绿雪芽茶人的精心培育,如今已是绵延太姥,纵横千壑,揽尽一山风流。有了“绿雪芽”,太姥山也不再寂寞,太姥山上的石头也有了生命的幻想。

绿雪芽白茶庄园更是有福

它与太姥山比邻而居

浸染太姥山川之灵气

群峰相拥

幽鸟飞飞

慈云频顾

如此好闲居

一杯绿雪芽

闲庭坐忘家

太姥娘娘与“绿雪芽”:一个传说的文化隐喻

太姥娘娘雕像

1982年6月,福建人民出版社出了一本名叫《太姥山民间传说》的小书,收集太姥山民间传说37个,其中有一个名曰“绿雪芽”,全文如下:

太姥山“绿雪芽”,是驰名中外的名茶。

绿雪芽,俗名“白茶芯”,形状纤细柔软,毛茸茸的,呈银白色,又叫“银针”、“白毫”。它的次品叫“旗枪”,因为叶子如旗,芽尖似枪。这种茶,是一芽一叶采下来制成的。

绿雪芽是佳树。它不但可以饮用、药用,传说过去人们用鸿雪洞那株老茶的根雕凿成茶杯,不用茶叶,热水一冲,便有绿雪芽茶的味道。出远门的人,用它作小碗,途中倘若遇到黑店、坏人暗下毒药,那碗很灵验,即刻现出黑色的瘢痕来。

鸿雪洞上那株绿雪芽茶,是太姥山脉绿雪芽的始祖。传说它是尧时太姥山下才堡村的穷家女子蓝姑培养的。她因避难栖居太姥山中岩洞庵里,一天偶尔走到鸿雪洞上,发现荒草丛中,有株与众不同、亭亭玉立的茶树。她锄掉荒草,给茶树培土,并用鸿雪洞口的丹井水浇灌。春去秋来,那茶长出绿雪似的晶莹碧透的叶芽。她采叶芽制茶,叫“绿雪芽茶”。

这茶,用山泉水来泡,就格外清甜、芬芳。每当穷苦的才堡村父老悄悄来探望她,她都用绿雪芽茶来敬乡亲。品尝过的,都赞不绝口。一年,才堡村中穷人孩子患麻疹,幸亏她施舍了绿雪芽茶,救了不少人命。因此,人们便称它为“仙茶”了。蓝姑乐善好施,便把这茶传给山下穷人栽种;岁岁萌芽,绿雪芽茶遍野皆绿了。

春花开了又谢,秋月圆了又缺,过了好多年后,蓝姑仙去了。人们很感念她,每当夜深更静,山月皎皎,大家在传声谷呼唤她。这声音传到天上,蓝姑听了很感动。于是,每年七月七日,她在望仙桥上与人们会面一次。这天,她驾五色龙马,衣袂飘飘,环佩叮当,面如芙蓉,细眉弯弯,很是慈祥。

此后,人们为了纪念她,在鸿雪洞旁,为她造了石墓,白云寺上,为她塑造了栩栩如生的遗像,并尊称她为“太姥娘娘”。至今,每年三月清明,还有人把新采的绿雪芽茶,用红漆供盘盛着,放在她遗像前祭奠她哩。[1]

据了解,为了编写此书,编写组抽调当时的福建省民间文艺研究会、宁德地区文化局和福鼎、宁德、福安几个县的作者组织了一个采风组,深入太姥山地区采录,再由采录作者整理后编成此书。上面这个“绿雪芽”的传说也是采自民间,在太姥山地区口口相传已久,对研究太姥山文化和福鼎白茶文化,是个值得重视的“遗珍”。

人民是历史的创造者,民间是文化发展最肥沃的土壤。21世纪初,随着福鼎白茶产业的发展兴盛,福鼎白茶文化的挖掘、整理乃至新的建构被提上议事日程,在这个过程中,人们发现,源头指向太姥山的福鼎白茶,其文化的源头与太姥娘娘的紧密关系也越来越明晰,伴随着“天下白茶,源于太姥”“太姥山是一座白茶山”等概念的不断强化,“太姥娘娘是中国白茶始祖”的认知也获得广泛的认同。所幸的是,富于创造力的老百姓在上个世纪乃至更早时候已经以口头的形式为我们创作和保留了一个几乎完美的“太姥娘娘与福鼎白茶”的传奇故事。

太姥煮茶图 佚名 作

这个传奇故事很短,但内涵很丰富。“在这个生命力极强的民间传说中流淌着一个源远流长的茶叶起源的故事。”[2]它以一种文化隐喻的方式,触发我们去联想福鼎白茶的前世今生,去理解一株伟大植物与一位女神之间的“亲密”关系。它以平实无华的语言,传递了至少以下几个值得注意的信息:第一,传说的主人公“太姥娘娘”本是尧时太姥山下的穷家女子,救苦行善于人间,“仙去”后被尊为“太姥娘娘”;第二,太姥娘娘救苦行善的主要“媒介”就是“绿雪芽”茶;第三,每年三月清明,人们用红漆供盘盛着新采的绿雪芽茶祭奠太姥娘娘。

以上几个信息展开来说,首先值得关注的是,太姥本为尧时太姥山下的穷家女子,因为救苦行善于被尊为女神。这个信息实际上透露的是,太姥山地区在远古时期的族群生存情况,它告诉我们,“在上古时期,太姥山所处的闽浙一带,并非中土之外的孤寂之地,而是南方古代人类活动的活跃地带”[3]。近年的考古发掘,也应证了早在5000年前,太姥山地区已有较大规模的人类活动。地处太姥山下店下镇的马栏山遗址及附近的洋边山遗址、后保栏山遗址,以及太姥山镇彭坑村后门山遗址都在证明,在巍峨太姥山和澎湃东海的间隔地带,生活着被称为闽越或瓯越之一部分的先民,他们在太姥山地区饭稻羹鱼,发展出了最早的太姥山区域文明,而“太姥”就是他们之间最杰出的代表。民国郭白阳把“太姥”称为“八闽人祖”。[4]卢美松先生认为:“太姥是先秦乃至帝尧时代被尊为始祖母的女性,她和她的子孙们是开发福建及其毗邻地区的拓荒者。”“远古时代在福建及其周围分布着众多的原始氏族和部落,他们就是闽族的先民。这是由女性酋长领导的氏族社会,而他们的始祖母被后世尊称为太姥或太母。”[5]

回到太姥娘娘与茶。学者王宏甲先生在《太姥娘娘,人类的茶之母》一文中认为:“尧的时代距今已有4000多年。这个传说的真实性如何?……茶最初是作为药用的,后来从药用过渡为茶饮。以此看,蓝姑采山茶治麻疹的故事发生在尧的时代,在时间上是可能的。”[6]

从种茶到制茶:福鼎白茶的神圣性“基因”

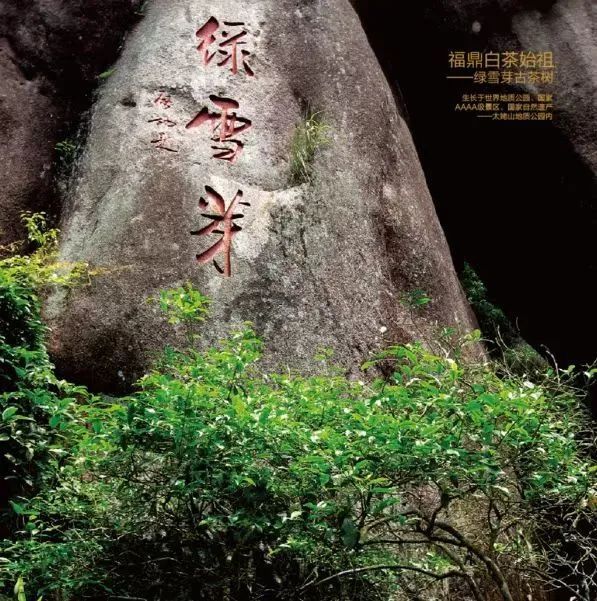

“绿雪芽”古茶树

我们再看这个传说第二个值得关注的信息,就是太姥娘娘主要是通过“绿雪芽”茶这个“媒介”实现其救苦行善,首先是她发现了鸿雪洞旁那株与众不同的茶树并进行培育;其次她施舍了这绿雪芽茶救治了不少患麻疹病孩;再次她把这茶传给山下穷人栽种,使绿雪芽茶广泛种植。那么,这株“绿雪芽”到底是怎么样的一株茶?

其实这株绿雪芽,除了进入了民间传说,科学研究者对其也早有关注。陈椽教授的《茶业通史》就记载了这株野生茶树:

在我国东南茶区,福建的野生大茶树也分布很广,1957年和1958年,在闽南和闽西以及闽东北茶区陆续都有发现。如福鼎太姥山上的最大茶树,高达6米以上,主干基部直径18厘米,周围35厘米,树冠直径2.7米,分枝离地高达2.5~3.4米,叶长17厘米,阔5~6.6厘米,叶脉10对。[7]

茶树育种专家郭元超等1957年开始就对这株绿雪芽茶树为重点的太姥山野生茶树进行跟踪考察,他们得出一个结论,太姥山独特的区位特点和日照、土壤等条件,为野生茶树的生长创造了良好的环境条件。[8]吴祝平先生在《闽东茶叶溯源商榷》一文中,以野生茶树的发现来证明闽东是古老茶区。文中说闽东野生大茶树主要分布在北纬26.5—27.5度之间,即分布太姥山系海拔800—1000米之间的乔木林或次生林中,而这与贵州省野生茶分布纬度相近,可见闽东亦是茶树原产地之一。[9]学者王宏甲认为:“中国不止西南有野生茶树,南方不少地方都有,如武夷大红袍、福鼎大白茶等,都有高大的野生古茶树。”[10]现在制作福鼎白茶所采用的品种之一福鼎大白茶就是由太姥山的野生茶树繁殖而来,这株名为“绿雪芽”的大白茶母树被称为“真正意义的白茶生产历史见证的‘活化石’”[11]。以上为“太姥娘娘手植绿雪芽”这一古老的故事传说的合理性准备了科学的旁证。

“绿雪芽”石刻

除此之外,被列入第三批国家级非物质文化遗产名录的福鼎白茶制作技艺,其核心方法与运用晒干或自然晾干的上古先民采用的制茶法相同,与太姥娘娘为小儿治疗麻疹的制茶(实为药)方法相同,这就容易使人联想,如今这种原始而生态的制茶工艺是否就是沿袭当年的“基因”。再加上白茶的药用功能,比如卓剑舟在《太姥山全志》说的:“绿雪芽,今呼为白毫,香色俱绝,而尤以鸿雪洞产者为最。性寒凉,功同犀角,为麻疹圣药。”[12]就更加使福鼎人民坚决地认定,太姥娘娘是一个像神农一样,第一个发现白茶的药用保健功效,并不遗余力培育和推广白茶的“始祖”。“或许早在蓝姑生活的时代,人们就已发现了野生白茶的这一特殊药用功能。由于防治小儿麻疹的机缘巧合,蓝姑采山茶煎汤治疗病孩的方法得以在民间传播。此后,人们为了保存此治病秘方,尝试将野茶树的嫩叶采摘晒干以方便保存,从而发明了最早的天然晒茶法。而白茶也由此慢慢从药用过渡到日常饮用,并获得大量栽培,最终造就了今日福鼎白茶产业的繁荣。”[13]

关于白茶的培育和推广,还有一个故事也在太姥山地区广为流传:

陈焕,湖林头村人,光绪间孝子,家贫。一日,诣太姥祈梦,姥示种绿雪芽可自给。焕因将山中茶树移植,初年仅采四五斤,以茶品奇,价与金埒,焕家卒小康。自是,种者日多。至民国元年,全县产量达十万斤矣。[14]

这个故事被记载在出版于民国三十一年(1942年)的《太姥山全志》,讲的是绿雪芽从山上被培植到山下,成为寻常百姓家脱贫、致富、奔小康的重要依托,并逐渐推广发展成为一个产业的过程,有意思的是,即便是这样一个很有现实性和纪实色彩的故事,福鼎人也没忘了,最初还是缘于太姥娘娘的梦示。

我们发现,以“绿雪芽”为代称的福鼎白茶,从茶种开始,到茶叶制作,乃至产业性的发展过程,处处闪现着太姥娘娘的“身影”,其与女神的关系如此紧密,其神圣性文化“基因”竟如此强大!

从民间到官方:“中国白茶始祖”的身份确认

“中国白茶始祖·太姥文化传承礼”

自古以来,这位女神和以她命名的这座名山,有一个神圣化的过程,笔者对相关史料和事实进行梳理,发现至少有4次国家层面对女神的敕封或敕祭,先后是“尧封太姥”“汉武帝令东方朔授封”“唐玄宗敕春秋二祭”和“闽王封为西岳之神”,这4次敕封或敕祭,都是太姥被纳入华夏文明谱系的重要事件,也是“太姥”神圣化的过程。(详见《从“尧封太姥”到“白茶始祖”:“太姥”的神圣化过程》一文)而在福鼎民间,自发对太姥的祭奠仪式也一直存在,这是不可忽视的民间力量对“太姥”神圣化进程的推动。比如,福鼎市的道教界沿袭东汉王烈《蟠桃记》的道教“视点”,视太姥娘娘为道教神灵,在传说中太姥飞升的日子——每年七月初七,举行对太姥娘娘的祭典。佛教界则视太姥为护法神,命名曰“太姥娘娘菩萨”,太姥山几乎每个寺院都有“太姥圣殿”供奉太姥娘娘,他们也会在每年七月初七举办法会。太姥山地区的信众则会在七月初六或者更早就来到太姥山,参加各种形式的祭拜仪式,或是在七月初七凌晨0点为太姥娘娘烧“头柱香”。

而福鼎茶界,更是以各种不同的形式来表达对这位白茶始祖的崇敬。如从2012年开始每年一届的福鼎白茶开茶节,都相应的举办太姥娘娘祭祀活动;从2020年开始开始,太姥山白茶商会联合有关部门,在太姥山上太姥娘娘雕像广场举办“白茶始祖·太姥文化传承礼”;作为“绿雪芽”茶品牌名称的拥有者福建天湖茶业有限公司,不但在其绿雪芽白茶庄园内建了“太姥庙”供奉太姥娘娘,而且还每年举办以祭奠太姥娘娘为核心内容的“头采节”。以上活动,基本都包含向太姥娘娘进香、诵读《太姥娘娘赋》,向太姥娘娘献礼、呈茶等等一套特别的礼仪,表达对“白茶始祖”的礼敬。

民间自发的“太姥祭祀”活动

值得一提的是,2004年6月27日,在太姥山一片瓦举行的福鼎大白茶始祖公祭仪式。公祭仪式由福建省茶业协会会长主持,省、宁德市、福鼎市各级领导、相关部门负责人以及茶业界代表等参加,在礼炮、唢呐和畲歌声中,主祭、陪祭为生长在一片瓦鸿雪洞旁的“绿雪芽”古茶树施以包括上香、采茶、送茶等一系列祭奠礼仪。省林业厅在仪式上宣读了关于对绿雪芽古茶树保护的批文,正式宣布把这株富有传奇色彩的古茶树列入古树名木保护名单。同时,主办方还为绿雪芽古茶树碑并举行揭碑仪式。

这次官方举办的太姥祭典,对太姥信俗文化和福鼎白茶文化的传统继承和新的建构都极具标志性意义,它既是福建省官方对历史以来“太姥祭典”国家传统的延续,也是对“用红漆供盘盛着新采的绿雪芽茶祭奠太姥娘娘”这种民间习俗的提升,诚所谓在尊重历史传统基础上的守正,又是一次拓展新的文化内涵的创新。

不可否认,在太姥山地区,小规模的类似“用红漆供盘盛着新采的绿雪芽茶祭奠太姥娘娘”这种民众自发行为一直存在,表明了作为“白茶始祖”的民间认同已根深蒂固并生生不息,但随着福鼎茶产业的发展,这种认同逐渐扩大,并且上升到政府的层面并得到了官方的确认。这次“太姥祭典”的最大价值,就是在女神信俗和产业发展之间寻找到了一个非常完美的契合点,即从官方的角度,把太姥娘娘认定为“白茶始祖”(当时还是“大白茶始祖”),换句话说,就是政府成功确定了绿雪芽作为福鼎白茶母树以及太姥娘娘作为“中国白茶始祖”的神圣形象。

写于2022年10月28-11月2日

参考资料:

[1] 中国民间文艺研究会福建分会主编、《太姥山民间传说》采风组采编:《太姥山民间传说》,福建人民出版社,1982年,第77-78页。

[2] 王宏甲:《太姥娘娘,人类的茶之母》,中共福鼎市委宣传部编:《华茶故里——众说福鼎白茶》,海峡出版发行集团、海峡文艺出版社,2019年,第80页。

[3] 张先清:《绿雪芽:一部白茶的文化志》,河南文艺出版社,2021年,第20页。

[4] (民国)郭白阳:《竹间续话》卷三,海风出版社,2001年,第47页。

[5] 卢美松:《太姥考略》,《闽中稽古》,厦门大学出版社,2002年,第585-586页。

[6] 王宏甲:《太姥娘娘,人类的茶之母》,中共福鼎市委宣传部编:《华茶故里——众说福鼎白茶》,第77-78页。

[7] 陈椽:《茶业通史》,中国农业出版社,2008年,第26页。

[8] 郭元超、叶乃兴、肖丽平:《太姥山野生茶树考查报告》,《茶叶科学简报》,1985年4月2日。

[9] 吴祝平:《闽东茶叶溯源商榷》,《闽东茶文化探源》,海潮摄影艺术出版社,2004年6月,第104页。

[10] 王宏甲:《太姥娘娘,人类的茶之母》,中共福鼎市委宣传部编:《华茶故里——众说福鼎白茶》,第81页。

[11] 陈兴华:《福鼎白茶》,福建人民出版社,2013年,第8页。

[12] (民国)卓剑舟:《太姥山全志》卷八“方物”,福建人民出版社,2003年,第101页。

[13] 张先清、叶梅生:《太姥文化:文明进程与乡土记忆》,商务印书馆,2016年,第574页。

[14] (民国)卓剑舟:《太姥山全志》卷九“杂缀”,福建人民出版社,2003年,第110页。

-END-

来源:爱在太姥

若有侵权请联系删除