2021年是四川茶界的分水岭,为什么这么说呢?

因为,蒙顶甘露火出了朋友圈,首度全网搜索指数增长,长周期大幅度超过四川同行的领军茶品类/品牌竹叶青茶,深受消费者和市场追捧,由量变到质变,480年历史的传统中国名茶~蒙顶甘露,成功逆袭成为当下川茶流量担当和网红茶大品类,增长领先全国绿茶类目各大名茶。

在疫情突发、市场艰难之下成功实现逆势上扬,迈出了强势崛起、当好龙头的新步伐。大品类才能成就大品牌,这是市场竞争的必然结果和常识,任何势力都无法阻挡和改变这一趋势。

从历年的大数据对比,可以看出竹叶青茶、峨眉雪芽是广告驱动,一旦广告停止,搜索指数则萎缩下滑,广告投放则增长,很明显很有规律,而蒙顶甘露是需求驱动,没有企业花一分钱投入,完全由市场主动需求来拉动品类影响力增长的。

当下移动互联网的发展,成就了个体崛起的最好时代,你的圈子,就是你的钱袋子。你朋友圈发的每条信息,都是你的个人内容营销,而这对于喜欢蒙顶甘露的茶友们是轻而易举的事情,尤其是蒙顶甘露是任何人都可以参与进来的手工/半手工/机械均可制作的好玩、有趣、有文化的茶品类,引爆朋友圈是必然的事情。

能让尽可能多的社会资本参与的才会形成大流量,大项目,大IP。我们可以把这种由茶客、茶商、茶农、茶艺师、茶加工者、茶文化从业者等等涉茶相关的人员共同推动蒙顶甘露的朋友圈图片文字发布、抖音视频、微信视频等等平台展示视为全民“种草”。

先科普下种草的含义,根据百科解释,种草指的是分享推荐某一商品的优秀品质,以激发他人购买欲望的行为。如果你够敏锐,当看到激发购买欲望这个名词时,应该会瞳孔放大,兴奋起来,种草是能够直接带来销量的。

种草对应的是硬广,硬广就是广告推销,大家最熟悉的电视广告、楼宇广告、高速路广告等等都是。其实种草有个更加学术性的称呼叫内容营销。

这么多人都在围绕蒙顶甘露“种草”,所爆发的力量是原子弹级别的。特别是对比四川另一款外形至美的绿茶,其硬广投入领先全国同行的品牌茶,更加值得思考。

种草和硬广是有天然区别的,一个巨软,一个巨硬。种草的内容软到什么程度呢?几乎让你察觉不到这是一个广告,反而润物细无声,渗透的更全面深入,形成很好销售转化能力。

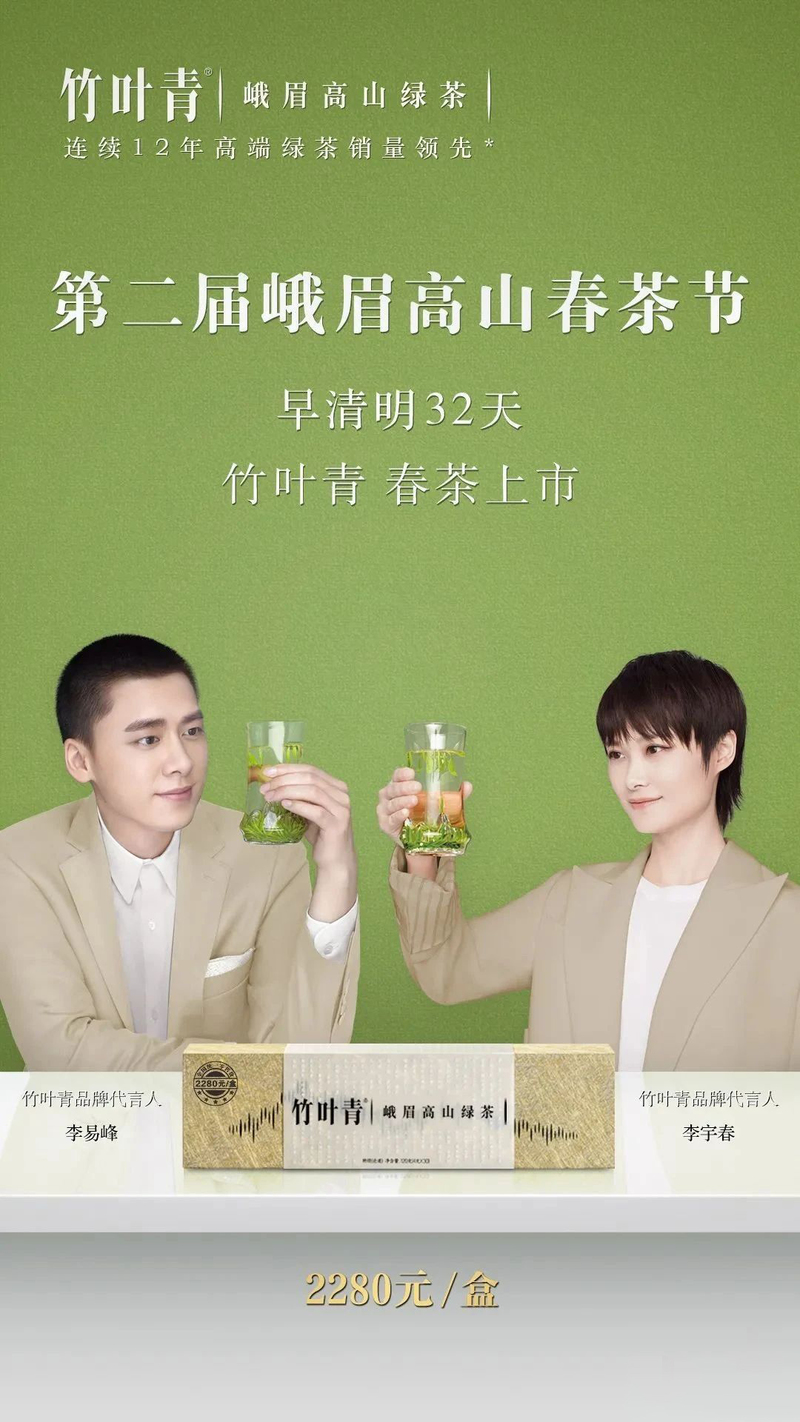

2019年7月竹叶青茶业董事长唐先洪喊出了2020年誓夺14亿营收的新一年度目标,先后请了刘嘉玲、李宇春、李易峰等明星代言站台,签约江南春的分众传媒等,一副大干一场的样子,然而一场突如其来疫情,直接打断了其发展规划,能活下来成了最大的体面。

古人说:盛极而衰,物极必反,顶峰即拐点,天花板已近,攀登到了山顶,再走就是下坡路,触摸到天花板,其品牌老化,增长乏力,颓势已现,积重难返可见一斑。

竹叶青茶可以说说中国最会营销的茶叶企业,把品类名抢注成为品牌名,占了天时,很会借力,包括借助徐公(碧潭飘雪创始人)先后控制抢注“徐公”、“飘雪”、“碧潭飘雪”等30类茶商标,然后禁止其他同行使用,形成事实上的垄断。

硬广的目的是什么,不也是为了销量吗?品牌归根结底,还是生意。是生意就要有增长和利润。毕竟,一直不赚钱的是公益,一直不增长的是爱好,唯有增长且有利润的才是生意,才有可能成为成功的消费品品牌。

眼下电视没人看了,硬广也没什么效果了,只能寄希望于种草了,所以,品牌想要有美好的未来,一定要能玩转种草。“种草”成为工具,品牌增长的最大驱动因素,加大了顾客渗透率,促使越来越多的顾客购买品牌,才能真正的促进品牌销量增长与市场份额增长,这就是“种草”的真正意义所在。

用开放打败封闭,用合作战胜垄断,众人拾柴火焰高,“种草”的蒙顶甘露成了大的IP,进一步刺激了市场需求,成就了大品类,而大品类必然诞生大品牌,这是市场竞争的必然结局。

来源: 雅安甘露堂茶业

如涉及版权问题请联系删除

中国茶企,大多立足一隅;待发展到一定阶段,在追求做大过程中,通常选择的是“做多”。竹叶青自2018年开始,走的却是一条“做少”的路。应该说,这是目前少有人走的路,值得关注。

导语

在茶界寒冬里,新国货竹叶青打破了茶行业有品类、无品牌的桎梏,逆势增长,为我国七万茶企的品牌建设树立了一道标杆。竹叶青之所以能够化腐朽为神奇,备受青睐,是因为它精准消除了消费者的三大痛点,凭借创造新品类、精简SKU、全方位流量运营三条锦囊妙计,走出了一条“品质+品牌”共同发展的差异化道路。

文 / 王家宝、周阳、彭铭浩、王全丽

2020年,新冠疫情使我国茶行业受到巨大打击,也变相促进了消费者对健康的关注。2021年,我国茶行业一扫疫情笼罩下的阴霾,“补偿式购茶”需求强劲。截至5月13日,我国早春茶已早早售罄,量采春茶实现了产销平衡;茶叶的均价也实现了增长,平均增长幅度在5%-15%之间,甚至一些名优茶品价格增长超过了25%。

作为我国唯一入选品牌登榜《全球十大高端名茶》的竹叶青,近期表现尤为亮眼。在疫情期间,竹叶青春茶上市首日便增长74.3%,实现逆势增长;在后疫情时代,竹叶青自2月25日开茶以来实现了终端市场两线双赢,线上线下销售同比增长近100%,高端会员达到95万人。

在动荡的茶界格局中,竹叶青之所以能够化腐朽为神奇,备受青睐,是因为它精准消除了消费者的三大痛点,凭借创造新品类、精简SKU、全方位流量运营三条锦囊妙计,走出了一条“品质+品牌”共同发展的差异化道路。

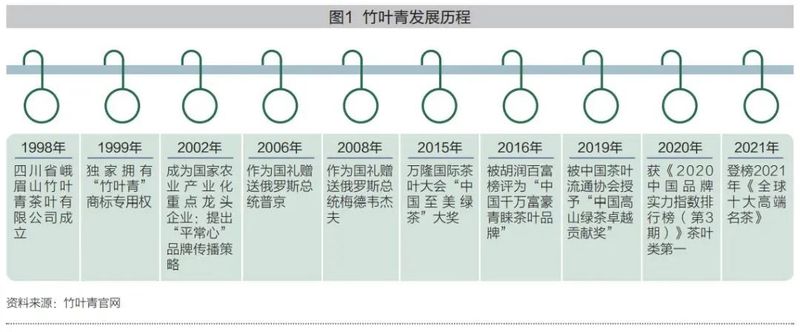

四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司于1998年成立,是我国农业产业化重点龙头企业。通过二十多年的发展,竹叶青已完成供应链的整合,实现了原料、研发、生产、加工、销售等协同经营的一体化建设,并逐步拓宽至旅游娱乐,进出口贸易等项目。

早在2002年,竹叶青就提出“平常心”的品牌传播策略,并结缘围棋,成为中国国家围棋队指定用茶。2006年和2008年,竹叶青被选作国礼,馈赠给普京和梅德韦杰夫。2007年,以“中西文化交流大使”的身份进入欧洲市场(图1)……

彼时的竹叶青可谓是一路高歌,在国内外发展得顺风顺水。2012年,竹叶青旗下已拥有绿茶、花茶、红茶三大品类、八大品牌的产品,几乎覆盖了高中低价,在多元化的道路上也越走越远。

让竹叶青董事长唐先洪意想不到的是,2013年起,竹叶青的快速增长停滞了。起初只是增长率下降,接踵而至的却是持续的负增长(图2)。为了摆脱困境,竹叶青也尝试过走“视觉系”路线,效果却不尽人意。这让唐先洪深感困惑:自己的产品曾几度作为国礼,在国际上都有一定的影响力,为什么这几年销量总是上不去?

茶行业的“天花板”

据中国茶叶流通协会发布的《中国茶叶企业发展报告》显示,2017年,我国近7万茶企中,规模企业为1600余家,仅87家企业总资产超过1亿元,只有6家企业总资产超过10亿元。

绝大部分是以传统手工制茶为主的初加工厂,它们位于在供应链上游,既无法实现大规模生产,又难以保证茶叶品质。如果说上游供应链不规范是行业集中度低的结果,那么强品类、弱品牌现象则是茶行业的传统使然。

强品类、弱品牌主要表现为公共品牌很响,企业品牌没有跟上。如大名鼎鼎的“西湖龙井”、“洞庭碧螺春”、“安溪铁观音”等,都属于公共品牌,是一个区域共有的,缺乏统一标准。因此,当消费者谈起这类公共品牌的时候,脑海里浮现出的味道都是不一样的。这就进一步导致了茶叶市场鱼龙混杂,难以捉摸。有时候,甚至连老茶客都难以分辨真假,更何况是茶小白。

因此,在茶行业里,消费者存在买、喝、送三大痛点。即不知道什么是好茶、不知道好茶值多少钱以及买茶送礼时,对方不知道茶叶值多少钱。

为了解决这一系列难题,各大茶企可谓是八仙过海,各显神通。茶界龙头天福茗茶主要利用产业规模化形成竞争优势,采取多品牌齐头并进的多元化策略,用网格化产品满足消费者多样化需求,抢占我国传统中式茶产品细分市场。茶界“黑马”小罐茶则在互联网思维下横空出世,将产品定位于高端。用创新理念整合中国茶行业优势资源,联合六大茶类的八位制茶大师共同打造一款茶产品,统一等级与定价。重新定义了茶叶消费体验,在短短几年里零售额就突破20亿元。小罐茶的崛起让唐先洪看到了茶行业未来的空间和希望,这个市场远比他想象的大。为实现差异化,不同于小罐茶对六大茶类的雨露均沾,竹叶青将目光聚焦于高端绿茶,欲通过寻找新赛道+精简SKU+全方位流量运营等三条“锦囊妙计”,突破行业天花板。

占领用户心智:竹叶青的三条“锦囊妙计”

“营销之父”里斯和特劳特在《定位》一书中说过:“如果不能在这个领域争得第一,那就寻找一个可以成为第一的领域。”研究表明,通常第一个进入消费者大脑中的品牌更容易让消费者形成长久记忆,在消费者心中,谁是第一,谁就是最好的。这就凸显了占领用户心智的重要性。竹叶青通过创造新品类、极简化SKU、全方位流量运营等差异化战略,一步步地占领用户心智。

占领用户心智的第一步在于创造新品类。当时叫“竹叶青”的有很多,不仅有竹叶青酒、竹叶青茶,还有竹叶青蛇。甚至在竹叶青茶的源点市场四川,大部分用户对于“竹叶青”的首要印象仍然是绿茶品类之一。若只比品类,竹叶青是难以与成名已久的“龙井”“碧螺春”媲美的。但好在竹叶青有着得天独厚的优势——独家拥有“竹叶青”商标专用权,这意味着只有竹叶青公司才能生产竹叶青茶。

于是唐先洪兵行险招,做了一个大胆的决定,创造新品类——从原先的品牌、品类都是“竹叶青”,置换成了“竹叶青”作品牌,新立“峨眉高山绿茶”作品类。这不但使竹叶青高山茶的优势得以充分发挥,更是巧妙避开了与“龙井”等平地茶的直接竞争,开拓出一条占领用户心智的新赛道。剩下的,只需要去告诉消费者,竹叶青牌峨眉高山绿茶,不仅营养价值高,更是高山绿茶中的排头兵。

这就得先回归产品本身。为保证原料品质,竹叶青采用“公司+基地+农户”的模式,和茶农结成利益共同体,不断推进上游供应链建设,促进原料品质提升,实现与基地农户的双赢。为统一产品品质,竹叶青投入近亿元打造定制化名优茶生产线,实现了加工的数字化控制;并由中国制茶大师刘祥云监制把关,开发出高温短时连续化提香技术,将茶芽的含水量控制在3.0%以内,远低于7.0%的国家标准;还率先创立了除氧充氮独立4g小袋包装,配合竹叶青的三段低温保鲜储存技术保证了全年品质稳定,解决了茶叶储存难题……

2018年12月,“源自峨眉高山,问鼎中国十年”成果发布会在成都举办,竹叶青对外发布了高端绿茶的三大标准——高山、明前、茶芽。凭借着产地,原料,工艺,品质,销量五大领先,竹叶青连续11年在全国高端绿茶市场占有率位居第一。

达芬奇曾说:“简单就是终极的复杂。”乔布斯也以“三七法则”贯彻苹果的整条产品线。研究发现,相对于简单和复杂而言,大脑会优先选择简单的事务进行理解,在处理复杂的事务时,大脑需要消耗更多的能量,让人更容易产生疲惫感。

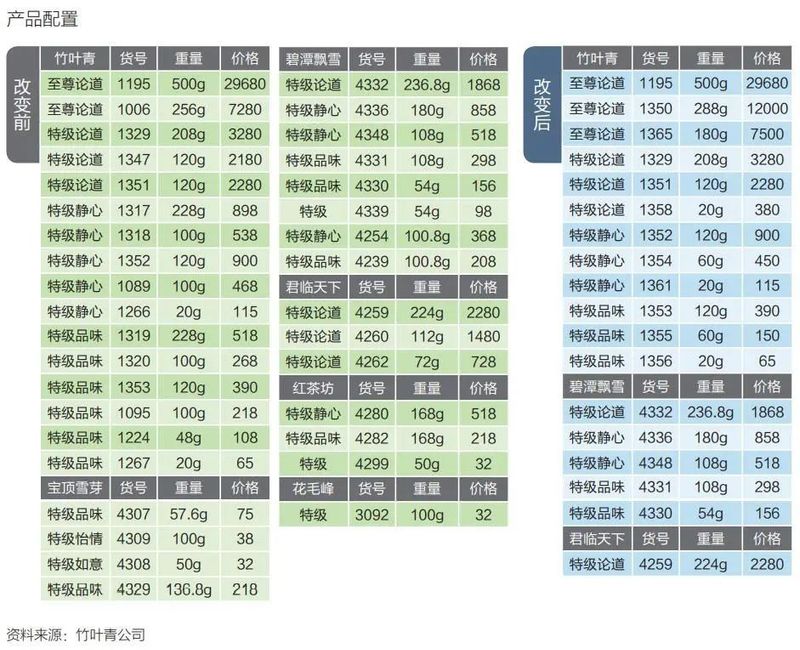

竹叶青曾有多达十六款产品,涉及三大品类。为适应高端绿茶这条新赛道,竹叶青给产品做起了减法,通过极简化的SKU占领用户心智(图3)。

图3 竹叶青改动前后产品配置

整个过程并不顺利,在起初的讨论中,精简SKU引起了部分高管的强烈反对,他们提出了自己的困惑:“其他茶类的利润也非常高,如果只做竹叶青,把低端的砍掉,真能解决问题吗?”当时的唐先洪力排众议:“产品太多,顾客就需要做出选择,就像我们自己去店里买茶一样,如果产品太多反而更难做出选择。” 入职十余年的四川拓展中心总经理汪义兵也是做减法的支持者,他说:“以现在营业员的水平很难去掌握两种甚至两种以上茶叶,面对客户时也难以找到介绍的重点和方向”。

于是,在众多产品中,竹叶青砍掉了“宝顶雪芽”绿茶、“红茶坊”红茶、“花毛峰”花茶,只保留了“竹叶青”绿茶、“碧潭飘雪”花茶以及“君临天下”红茶。根据产品的质量等级,推出论道、静心、品味三个系列,线上线下全国统一零售、明码标价,并以单品“论道”作为竹叶青的销售重点,重塑SKU。

要想占领用户心智,流量可谓必不可少。如果说寻找新赛道,精简SKU是竹叶青在修炼内功,那么全方位流量运营就是它修炼的外功。

第一个维度是名人口碑种草。在这个流量为王的时代,流量就是把竹叶青吹向全国大江南北的东风,而大量的流量恰恰掌握在少数名人大咖手中。于是,竹叶青不断通过与头部明星、文化名人等互动实现圈层沟通,打出名人背书的组合拳。行业专家陈宗懋院士,文化名人蔡澜、吴晓波,娱乐明星冯绍峰、刘嘉玲、高晓松等大咖纷纷被其圈粉。“我非常喜欢这个茶,喝进去以后有一种清新,在嘴里有回甘,看着茶嫩嫩绿绿,一根一根的竖在杯子里,特别有春天的感觉。”冯绍峰如是说。刘嘉玲也大赞竹叶青峨眉高山绿茶“色香味俱全”,表示“这杯春茶竹叶青一定要与梁先生以及王菲等好友分享。”著名茶学家、中国工程院士陈宗懋更是指出:“竹叶青作为最好的高山茶,其营养价值比平地茶更高。”

第二个维度是关于跨界联动。2019年,世界媒体巨擎Discovery探索频道远赴峨眉高山专访竹叶青,打造纪录片《溯源世界绿茶》,实地见证竹叶青峨眉高山世界绿茶之源的4000年文化与历史。通过平台引流,媒体深度解读,微信微博扩散等方式,纪录片首映礼激发了全民热情,配合国内外媒体覆盖总计9600万人次,微信微博曝光达1711万余次,纪录片全网视频播放量达158万余次,在春茶上市前夕抢占用户心智。

第三个维度是关于硬广规划。除了口碑种草和跨界联动外,竹叶青还充分利用了楼宇广告、央视广告,梳理“连续11年高端销量遥遥领先”的信任状。在2019年3月3日的首届峨眉高山春茶节举办期间,竹叶青的楼宇广告投放覆盖了1400万成都人群;竹叶青的央视广告则围绕茶叶的销售旺季——春节和春茶节,选择在高收视金品栏目中插入广告,精准触达高端人群。

在碎片化时代,竹叶青就是以这种方式找到稀缺的中心化场景,并在中心化场景中为消费者建立品牌共识。更多的消费者开始对竹叶青有感知,认为竹叶青是品牌而非品类的顾客,从2018年的28%上升到2019年的48%。

这三条锦囊妙计的背后,是竹叶青突破发展瓶颈,实现从十亿到百亿价值重塑的大目标。但就目前的情况而言,竹叶青仍需“上下而求索”。

马克吐温说:“黄金时代在我们面前而不在我们背后。”当竹叶青的战略布局在线上线下不断扩张,它能否抓住这份黄金时代,突破茶饮行业天花板的阻隔,实现百亿大目标?让我们拭目以待。

来源:清华管理评论

如涉及版权问题请联系删除

新茶饮和中式茶,正在走向交叉路口。

7月中国茶叶股份、普洱澜沧古茶递交招股说明书。喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城相继传来计划上市的传闻。

不同赛道的茶企都在动作。小罐茶不仅携手童谣推年轻产品线,也在布局袋泡、新式茶。云南普洱大益茶拥抱电商,跻身双11“亿元俱乐部”。茶包巨头立顿开始卖冲泡奶茶和散装茶叶了。喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色也纷纷推出茶包。

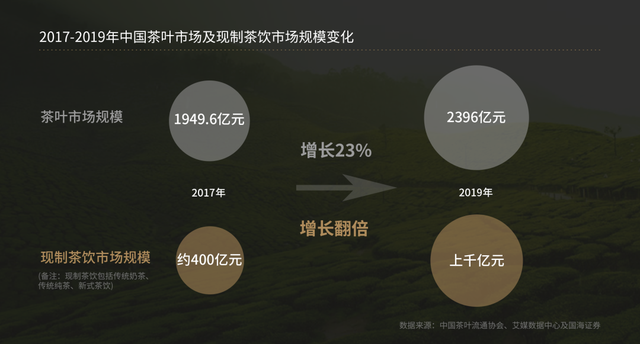

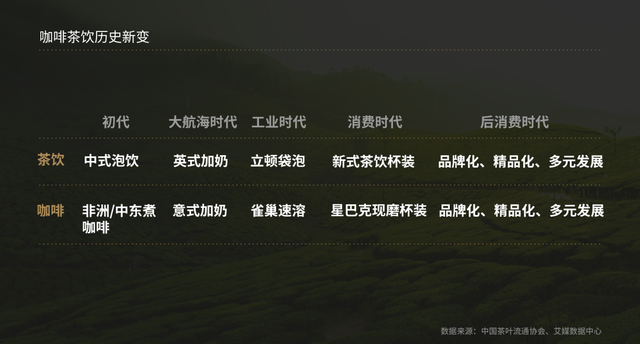

新茶饮和中式茶终将交汇,本质是人的变化带来了喝茶体验的变化。茶叶没有变,就像咖啡豆不变,但速溶咖啡、现磨、现制、胶囊、冻干咖啡改变了喝咖啡的体验。

当更多的人群在喝不同形态的茶,不同的茶企服务于不同需求。这个时间点,我们需要重新理解饮茶这件事:人们想要什么样的喝茶体验?茶企如何占领下一个战略高地?

01、体验革新:百年饮茶,茶叶进化

抛开中国茶的立场回望历史,茶的演进主要发生了两次体验变革:茶包和新式茶饮,并极大地拓展了饮茶的场景,这带给当下的启示是:

喝茶这件事,重要的不是茶叶,而是喝茶的人、场景和体验。人的需求变化,可能让茶变得“不像茶”。回归人的视,而不是一味站在茶行业立场上,才能理解真实的“喝茶”。

转折一:体验革命,茶包巨头立顿诞生

“七万茶企比不上一家立顿”,能成为全球最大的茶叶品牌,是在工业时代解决了喝茶的痛点。立顿创立的1890年,茶对于欧洲人是舶来品、贵族茶。英法、荷兰借1840年鸦片战争打开通商口岸,学习当时中国垄断的种茶、制茶全流程,并复制到殖地印度、锡兰(斯里兰卡)和东印度(印度尼亚)。

彼时,途运输散装茶极易受潮变味,立顿创始人将茶叶标准化包装,分1英镑、0.5英镑等规格。易保存也方便零售店员售卖。于是快速发展,买下了直供的锡兰茶园。

立顿没有发明茶包,但把茶包带到了全世界,让喝茶便捷化、个性化。1972年,快消巨头联合利华收购立顿,用全球销售网络扩张。一句广告“从茶园直接进入茶壶”印成20多种语言,走进全球各地大众的生活。

对于中国人,这句广告是失效的,因为茶叶一直保持自给自足、地域垂直。老少皆引以为傲“中国茶文化”,其实古老而封闭,分散且不透明。

想怎么喝就怎么喝,立顿茶包快速普及。全类别、标品化,但对于每个人,加奶、加糖、加柠檬,冲泡或煮茶都可以......立顿成为仅次于可口可乐和百事可乐的第三大饮料,也是二十年前中国城市白领们的心头好。

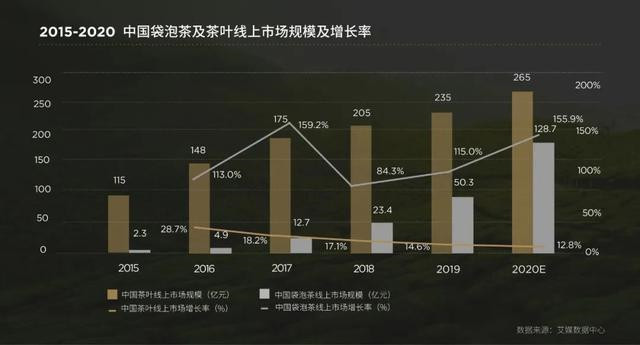

然而,中国消费者在急速变化。立顿依赖的红茶在中国增速放缓,所以近年不断推新品,包括散装茶。而茶包新品牌快速崛起,茶里ChaLi创立三年,成为国内茶包第一品牌。国内袋泡茶线上销量从2017年到2019年翻了两倍,而同期茶叶线上销售增速在放缓。

喝茶体验持续变化,茶包还在快速增,新式茶饮就起了。

转变二:场景革命,新式、中式茶饮

奶茶成为潮,在于打破了饮茶场景。脱胎于英式、港式的红茶奶茶,新式茶饮用人工手摇和杯装,打破了饮茶原有的场景。茶叶、袋泡茶都是自己在家、上班时泡着喝。奶茶逛街、社交、自饮、外卖,都可以无障碍切换。

不同场景下,茶跟咖啡、罐装饮料等等形成体验替代,但也具有独有的泡茶、缓释、回甘、文化、社交的体验。茶多酚和咖啡因上瘾,会相互替代、此消彼。但也存在因生理原因不喝咖啡、或不喝牛奶的人群,茶能有效补位。所以,星巴克卖茶,茶颜悦色、喜茶卖茶包,天福茗茶也开始卖奶茶,竞争事实上在加剧。

茶企的竞争对手不是彼此,而是能替代饮茶体验的任何产品。可能装在盒子、袋子、瓶子、杯子里......茶始终围绕人群“喝茶”的体验演进。曾经“连起来可绕地球一圈”的香飘飘、周杰伦的“你是我的优乐美”,听不到声音了。而农夫山泉、统一的茶叶供应商中国茶叶股份正冲击IPO。新式茶饮的兴盛也带动了中国的红茶进口,成为国产红茶的新机会。

奶茶是茶吗?对于大多数,奶茶是茶味饮料,就像咖啡是咖啡味饮料。产品形态的演进背后是人需求之变,而新技术实现了需求,新媒介触达了人群。新场景下的新体验开拓新赛道。

事实上咖啡和茶经历了类似的体验演进,大赛道跑出了大公司。工业时代的速溶咖啡造就了雀巢,消费时代的第三空间现磨咖啡成就了星巴克,都是千亿美金规模。而欧洲、东亚等都各自拥有国咖啡,中国还在孕育新模式。

茶饮是否会走上类似的道路?在不同场景下,人们蓬勃产生了新需求。茶是水(解渴),方便的水(出行、旅行、工作间隙),是饮料(好喝的水),功能饮料(提神,醒脑,安神,解油,缓释,健康养生等),礼品(文化、情感和社交货币属性),是兴趣爱好。

茶饮独有的冲泡、口感、成分、意味、体验,将在这些场景下如何演化,用新技术让人感知,正是茶企们在探索的。

当下茶饮品牌的产品服务,未必就是其五年、十年、百年后不变的形态。重要的是将自身优势资源,与人们变化的需求结合,拥抱变化,撬动核心人群。

02、人群新变:茶饮的无限场景

谁是变化最快、最可能主导这一波茶饮新变的人群?随着中国新中产崛起,生活方式相关品牌,正在出现新机会、新变局。

据肯锡《2020年中国消费者调查报告》,中国中等收入人群的数量目前超3亿,预计2025年将超过5亿,泛中产和新中产增量大,消费力变动大,且消费观念变化快,将很大程度上决定经济和消费的走向。

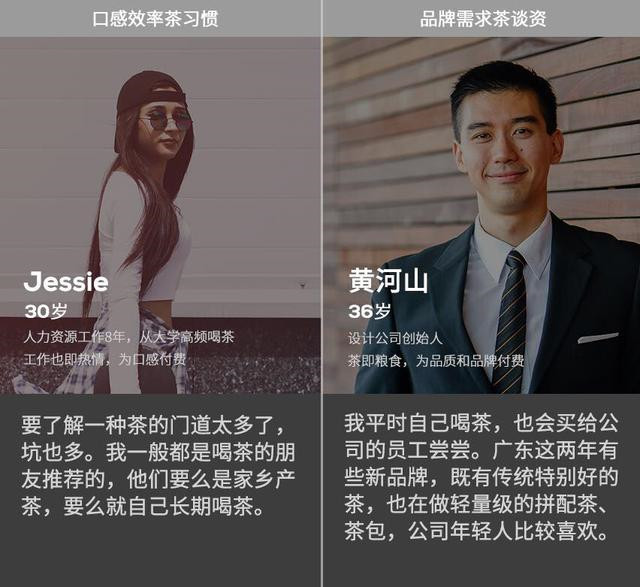

把握新中产人群对于茶饮的变化需求,对于茶品牌面临的竞争变局至关重要。我们筛选并访谈了80、85、90、95后的高频饮茶新中产,总结出如下核心饮茶人群的画像。

谁是影响大盘的先锋人群?

以上八类核心人群中,对于老牌茶叶企业,存在更先锋的一些人群。他们对茶饮的需求变化更快,给品牌带来新的转机和启发。

首先,先锋人群更乐于尝新,更易成为品牌的第一波用户。

其次,他们影响了大众人群,是品牌口碑、媒介传播的关键节点。

那么,茶饮的先锋人群发生了哪些变化,对于品牌有哪些启示?

1.接触点新变:

品牌触点分散化,品牌需整体布局,填补空白

传统茶品牌线性的产销模式已经变了,传统渠道面临老化和失灵的危机。除了零售店、电商等渠道的不断升级,新兴的短视频、直播,线下、快闪店,都成为分散的触点,能够触达新人群。

正如《体验思维》所写,人与品牌的连接方式从本质上改变了,渠道已经触点化、甚至粉尘化。

年轻喝茶人群,一般会在618、双11等时间点囤茶,但同样会在平时的不同场景买茶。很多传统茶企有供应链,有好产品,但缺乏适应全触点、打通新媒介的组织人才。所以在品牌体验上不流畅、不连贯。

2.赏味新变:

用户口味多样化、动态变化,品牌既要触达和教育市场,也需丰富产品线。

新式茶饮和茶包教育了市场,也丰富了消费者对于“茶”的传统认知。花果等调味茶极大丰富了传统茶口感香味。拼配茶、调味茶层出不穷,也出现一些经久不衰的爆品。比如蜜桃乌。

对于调味茶饮,就像每年饮料推陈出新一样,市场总是喜新厌旧。关键是在爆款触达之后,能有较完整的品牌体系去承接。

高频饮茶人群,赏味能力呈现阶梯性、成性。一些进阶的用户需要更成熟的产品体系去承接。在访谈中,一些喝过如碧潭飘雪或八花茶的用户,再去尝试喜茶新推的花茶,就不满足其口感和品质。

传统茶品牌中,如大益茶主攻云南普洱的品类,竹叶是单一绿茶品类,拥有不同品级,能满足不同赏味能力的用户。但目前在市场教育上,没有让用户明显地感受到价值的区别。

仅有入级的产品和工艺,只能赢得一时。曾经江小白用接地气的营销、亲和的口感和价格,触达白酒缺位的年轻人市场。但用户过渡之后,反而容易转移到其他传统品牌的产品。茶叶亦如此。

理解用户的赏味阶段,老牌茶企需要耐心和细心,引导和触达,陪伴式成。

03、国潮汹涌,大有可为

老牌茶企的竞争对手,绝不仅是卖茶叶的。站在人的度,人们可能需要喝茶,但未必需要茶叶。跟咖啡、饮料等等具有体验可替代性。

用户总是喜新厌旧。真正品牌的竞争,不是一个爆款的竞争。要定位和营销,要拉新和留存,还需要产品、服务、零售、空间、沟通的整体体验。

我们看到国潮在很多品类兴起:花子、茶颜悦色、飞跃和李宁。国人对于茶,拥有天然的接触和共同的记忆。但是否能潮起来,还在于能否唤起年轻一代的共鸣。

中国人对于茶的文化记忆,一直都在。就像每个人心中都有一个江南梦,被乌镇唤醒了;城市人八十年代的复古梦,被文和友复活了;女孩们都有古装梦,所以花子崛起......

共同的文化记忆,需要新体验去唤醒。新中式茶的篇章,可能序幕刚刚拉开。

文丨体验思维XTHINKING,作者丨严煦,编辑丨冯曦寒

注:内容转自钛媒体APP,贵在分享,如涉及版权问题请联系删除