安徽祁门物华天宝,属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地,而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶,还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。

祁门安茶,原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失,与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘,没有留下任何的文字记载,竟然谜一样的消失了。

走进芦溪,我在做过充分的安茶调查,查阅过大量的有关史料以后,猛然醒悟,要想真正看穿安茶的真面目,一定要如实地把它还原到产生它的时代中去,有必要把它与同时期的同类茶细心比对,如此,便会「山重水复疑无路,柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎样起源的,首先,必须探讨清楚它是怎样消失的。

关于安茶的凋敝消亡,共同认可的准确时间,应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比,便会惊奇地发现,安茶的销运路线艰难而漫长,其运输行程,大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作,由阊河运至饶州,出鄱阳湖后,入赣江而达赣州。更换小船后,逆水在大庾(南安)登陆,穿越大庾岭(梅岭),入粤界南雄,而至广州、佛山一带销售。

从安茶的销运过程可以看出,祁门人只是完成了茶的制作,然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似,原产地的茶农根据要求做完茶后,只是批发给了广东茶商,并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后,经过存放陈化,又转手把茶零售到两广地区,但大部分的安茶,还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。

日本侵华战争爆发以后,战火纷飞,安茶的运输路线变得更加艰难,茶运之路充满着更大的凶险,这就意味着安茶的运输成本,必然会成倍地提高了。而此时的安茶,又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是,当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候,远在祁门的安茶生产商只能被迫停产,这是最合乎情理的推断。此起彼伏,在安茶衰亡的同期,也就是 1935 年,我们还能查到一组重要的数据,梧州六堡茶的销量,就在这一年创了历史新高,达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量,是否可以合理地解释为:当安茶停产以后所形成的产量缺口,是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断,显然是成立的。何况在安茶的身边,品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起,在红肥绿瘦的产业窘境中,当地的很多茶号纷纷开始绿改红,这也是符合历史的客观经济规律的。

枝上小虫,助茗瓯春色。

茶实嘉木英,其香乃天育。

通过安茶的消亡分析,我们可以看出:安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体,是高度重合的,都是由广东人完成收购,然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装,最后销售到同一个地方,即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡,消亡得很绝情、很彻底,这也从侧面证明了,在当时,安茶是全部外销的,产茶之地的祁门人,并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区,存在着安茶的稳定消费群体,那么,一定会有一两家安茶的老字号,能够苟延残喘地活下来。然而,残酷的历史现状,也同时证明了这一结论的可靠。

明清俗话说「无徽不成镇」,早在东晋时期,徽人就已远赴异乡,其后,在盐、茶、木、典四业中,叱咤风云。尤其是明清时期,茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测,安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时,在广东经商的安徽茶人,从六堡茶的制作和经营中,管窥到了巨大的商机,他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构,都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件,并且,芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓,枝粗叶大,价格低廉,尤其在春尾以后,茶梗依然持嫩、柔软,非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件,勤劳精明的徽州人,从粤商手里拿到订单之后,便开始模仿六堡茶了。

令人更为吃惊的是,《六堡志》里记载:「六堡镇的文记茶号,曾根据市场需求,生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远,资料匮乏,我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明,作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶,那么,祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问,马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点,也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且,二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等,都具备了一定的相似性。

六堡茶的初制情况,也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作,在六堡茶的后期制作中,关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节,基本是由不同的茶号自主完成的。因此,当时的六堡茶生产,并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前,以生产绿茶为主的祁门,是无法接受发酵茶的,之前,也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人,为了做出汤色黄红的发酵茶,便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后,到了白露节气,把毛茶堆在室外,采取夜露的方法,以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变,在白天,他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中,无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后,他们就会去翻堆降温,如此反复的夜露日晒,通过湿热作用,破坏了茶叶中的叶绿素,待茶坯变软,色泽呈黄褐色,便进入干燥环节。在包装上,也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前,也像六堡茶一样,用木甑蒸软,压入箩筐,然后晾置、陈化,烘干后,运出祁门。因为安茶的运输路线漫长,需要多环节的船载、车运和人扛,所以,过去安茶的小竹篓,每篓重 3 斤,每大篓装 20 小篓,总重 60 斤。其重量,便于装卸,明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。

老茶的醉人汤色。

按照以上工艺做出的茶,茶的汤色加深了,滋味浓厚醇和,苦涩味降低,其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然,在那个时代,六堡茶和安茶的主要消费群体,还是中下层的劳苦人民,基本用于解渴祛暑之用,消费者对这类价廉耐泡的粗茶,也不可能提出更高的要求。

不仅如此,茶在渥堆的湿热条件下,产生了大量的微生物群,在微生物的作用下,茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变,并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香,后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年,安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为:「色黑褐尚润,香气高长,有槟榔香。「2015 年 11 月,在安茶的传承人汪镇响先生的办公室,我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓,竹篾已红变,体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了,但细嗅一下,竹篓里剩余的老箬叶上,还保留着淡淡的槟榔香气。

在 1949 年之前,还没有六大茶类的分类标准,所以,当地人习惯性地把安茶作为绿茶,这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理,及其需要陈化的后发酵事实之后,把祁门安茶归类为黑茶,应该是顺理成章的。

六安和祁门虽然同属安徽,但在交通不甚发达的古徽州,山路弯弯,感觉还是相距甚远。因此,祁门产的安茶与六安茶,根本就是品质殊异的两种茶类,风牛马不相及。但是,为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?

个人认为,是因为当时的六安贡茶名气太大了,茶商们售茶攀龙附凤,沾点名气,也在常理之中,古今亦然。六安茶,从唐代到明代名扬天下,妇孺皆知,清初又贵为贡茶。

明代屠隆《考槃余事》记载:六安茶「品亦精,入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道:「六安州之片茶,为茶之极品。」嘉庆九年,《六安州志》云:「天下产茶州县数十,惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里,也多次提到过六安茶,「金粉装修门面华,徽商竞货六安茶」,「古甃泉逾双井水,小楼酒带六安茶」,所以,身在祁门的茶商,为了提高安茶的身价,撒了一个弥天大谎,便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡,故意把安茶和六安茶搅和在一起,鱼目混珠。因为当地人不喝安茶,也不会在意茶票上究竟印了什么。

当时的安茶,价格低廉,购买和消费安茶的人,大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨,他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号,如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等,茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」,「惟我六安茶独具一种天然特质」,「在六安拣选雨前上上芽蕊,不惜成本」,等等强调之语。另外,还有「六安贡品、六安名茶」等字样,这些类似的虚假夸大宣传,无非都在假借六安之名头,多赢一份利润而已。

当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下,共同催生的仿制茶品之后,对于安茶在包装和宣传上,自称为六安茶,就会更容易理解。他们普遍假托六安茶,是因为六安茶与六堡茶,都具备一个共同的「六」字,从读音上和功效上,更靠近与之相似的六堡茶。

一个冬日的清晨,我与合一园茶业的晓辉和旺鑫,从祁门县城驱车 40 公里,来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂,就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。

汪老开明健谈,他说:「1918 年以后,黟县古筑乡孙家村的孙启明,带着茶叶和制茶技术来到芦溪,用谷雨以后的成熟茶青,与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶,土地肥沃,不用施肥。」

当我问到「软枝茶」的时候,汪老的回答,印证了我的思考,他说:「软枝茶,不是一个品种,曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我,所谓软枝茶,就是茶农完成鲜叶杀青后,把揉捻过的茶青摊晾在竹席上,晒至半干状态,然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑,翻山越岭,一路上,那些半干柔软的茶青,在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里,在人体有温度的肩背上,自然会完成部分的湿热发酵,茶青的枝梗,便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时,茶农们常常会说:『这是软枝茶』,天长日久,『软枝茶』的称谓,便约定俗成了。也就是说,杀青揉捻后晒至半干的茶青,才是各茶号的收购标准。若太干了,肩挑背扛,茶青容易挤碎;太湿了,茶青的含水率高低不一,茶号不好定价。类似的收购行规,在其他的红茶产区,也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后,便立即在自己的作坊里,集中完成毛茶的干燥,以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季,是深山里的枯水期,临近过冬才能制作完毕的安茶,要堆在山里,自然陈化半年,等春天来临,小溪里涨满春水时,安茶始可借着水流,用船运出芦溪和祁门。」

从汪老的谈话中,我们能够进一步印证,安茶的制作技术,确实是从外地传过来的,这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人,应该详细考察过,芦溪的茶园与六堡镇的相似性,当时,孙启明不只是引进了茶的制作技术,同时,也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装,以供参照。因此,传统的老安茶,从出生开始,身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。

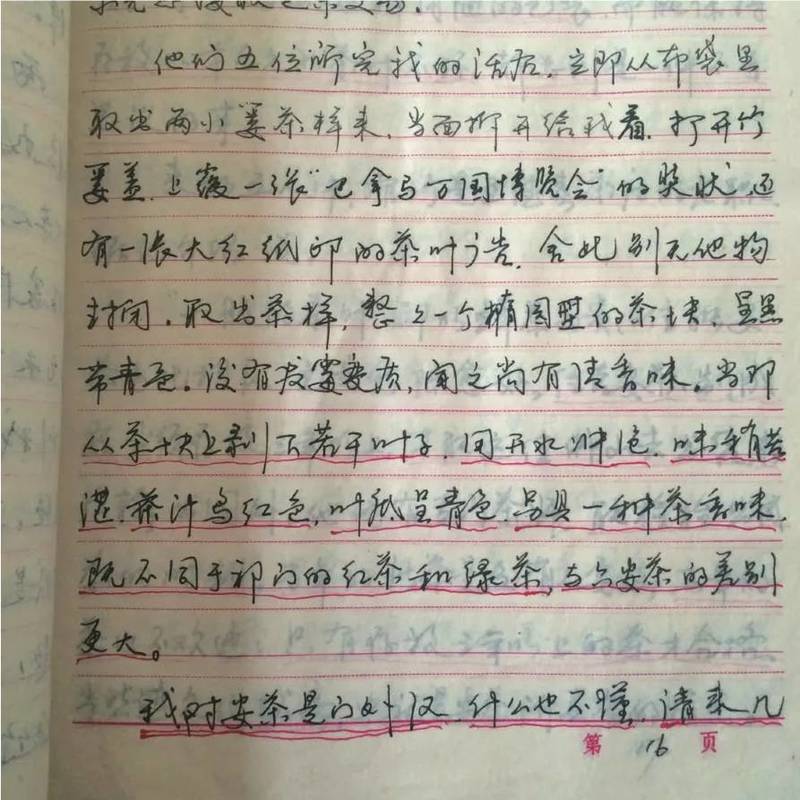

在孙义顺茶厂,我看到了一份珍贵的手稿资料,它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记,程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道:「安茶,是一种半发酵的红青茶」,陈化了八年的王德春号安茶,「呈青黑色,没有发霉变质,尚有清香味」。

当他把茶运到佛山的兴业茶行,用开水冲泡这款茶的时候,程世瑞口述说:「味稍苦涩,茶汁乌红色,叶底呈青色,另具一种茶香味,不同于祁门的红茶和绿茶,与六安茶的差别更大。」这段话,是在安茶消失之前,前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出,陈化八年的安茶,茶汤呈乌红色,而不是橙黄色或橙红色,它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色,是只有经过了前期渥堆,在湿热条件下才有可能出现的汤色。

现在的安茶工艺,存放八年后,是不可能出现乌红汤色的,这又说明了什么呢?叶底呈青色,这里的「青」,应该是深绿偏黑,说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底,随着冲泡次数的增多,其色泽会黑中泛青,慢慢变得新鲜而明润,而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶,既不同于绿茶,也不同于红茶,另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似,那么,陈化八年后的安茶,其汤色是不会醇厚黑红的。

这些珍贵的信息,反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后,现在的大部分安茶厂家,尚停留在相互模仿阶段,还没有真正把握安茶的传统工艺。

程世瑞先生的口述笔记原稿。

在芦溪,我参观过几个安茶生产厂,也品过数款不同类型、不同年份的安茶,说实话,我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点,大部分的安茶,仍偏苦涩,青味重,还保留着绿茶的火香,以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶,会有淡淡的箬叶香和竹青味,这与安茶的箬叶竹篓包装有关,并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。

现在的安茶工艺,基本选择谷雨至立夏前后的茶青,杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后,白天在竹甑中,把毛茶烘干,等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上,承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶,次日在太阳下晾晒一天,然后蒸软,压入衬有新鲜箬叶的竹篓,最后烘干和陈化。

安茶在历史上素有「圣茶」之名,茶性温凉,清热祛湿,可作药用。因此,安茶的复兴和传承,显得尤为必要。作为一个爱茶之人,我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里,结合黑茶的制茶原理,去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯,安茶的未来不可限量。

前段时间,我们带着大家“穿越”到170年的巴拿马万国博览会,一睹中国茶叶在世界舞台上扬眉吐气,绽放异彩。

今天,我们将目光转向在此次世博会上获得金奖茶叶之一的祁门红茶,走进它的故事。

祁门红茶简称祁红,茶叶原料选用当地的中叶、中生种茶树“槠叶种”(又名祁门种)制作,是中国历史名茶,著名红茶精品。由安徽茶农创制于光绪年间,但史籍记载最早可追溯至唐朝陆羽的茶经。产于安徽省祁门、东至、贵池(今池州市)、石台、黟县,以及江西的浮梁一带。“祁红特绝群芳最,清誉高香不二门”,祁门红茶是红茶中的极品,享有盛誉,是英国女王和王室的至爱饮品,高香美誉,香名远播,美称“群芳最”、“红茶皇后”。

历史沿革

据《东至县志》记载,清光绪元年(1875年),安徽黟县有个名叫余干臣的人,在福建罢官回原籍经商,因见了红茶畅销多利,便在至德县尧渡街设立红茶庄,仿 " 闽红茶 " 制法,开始试制红茶。

为扩大生产,次年余干臣又在葛公、洪方等茶区开设茶庄,后又到祁门县里中、闪里、历口开设祁红分庄,所制红茶统以“祁门红茶”称之,简称“祁红”。后来余干臣劝导茶农们“绿改红”,在他的带动下,茶农纷纷改制,当时改制红茶遍及整个老徽州地区,逐渐形成祁红产区。

制作工艺

祁红产区,自然条件优越,山地林木多,温暖湿润,土层深厚,雨量充、沛,云雾多,很适宜于茶树生长,加之当地茶树的主体品种──槠叶种内含物丰富,酶活性高,很适合工夫红茶的制造。

祁红采制工艺精细,大致分为采摘、初制和精制三个主要过程。

祁红采制工艺精细,大致分为采摘、初制和精制三个主要过程。采摘:祁红现采现制,以保持鲜叶的有效成分。祁红的采摘标准十分严格,高档茶以一芽一叶、一芽二叶原料为主,分批多次留叶采,春茶采摘6-7批,夏茶采6批,秋茶少采或不采。

初制:包括萎凋、揉捻、发酵、烘干等工序。使芽叶由绿色变成紫铜红色,茶身成条,香气透发,文火烘焙至干。发酵是红茶制作的独特阶段,是决定祁红茶品质的关键,发酵室温控制在30度以下,经过发酵叶色转红,形成祁红茶红叶红汤的品质特点。初制成品称为红毛茶。

精制:红毛茶制成后,还须进行精制,分清长短、粗细、轻重,剔除杂质。祁红精制很费工夫,所以精制后的祁红茶又称为“工夫茶”。精制工序繁复,祁红茶成品经毛筛、抖筛、分筛、紧门、撩筛、切断、风选、拣剔、补火、清风、拼和、装箱而制成。

精制加工后的祁红茶,外形条索紧结细小如眉,苗秀显毫,色泽乌润;茶叶香气清香持久,似果香又似兰花香,国际茶市上把这种香气专门叫做“祁门香”;茶叶汤色和叶底颜色红艳明亮,口感鲜醇酣厚,即便与牛奶和糖调饮,其香不仅不减,反而更加馥郁。

获得荣誉

1915年,获巴拿马万国博览会金质奖章。

1979年,邓小平评价“你们祁红世界有名”。

1980年,祁红获国家优质产品奖章。

1983年,获国家出口商品优质荣誉证书。

1987年,获第26届世界优质食品博览会金奖。

1992年,获香港国际食品博览会金奖。

2010年,上海世博会十大名茶之一。

迪拜世博会

2021年10月1日至2022年3月31日,将举办以“沟通思想,创造未来”为主题的迪拜世博会,是历史上首次在中东地区举办的世博会,展期共计182天,预计接待各国游客2500万人次。

本届世博会在“中国国家馆”外,新增了国家级场馆“中华文化馆”,向全世界传播中华优秀文化。

“中华文化馆”选择茶文化作为传播中华文化的代表,由中华文化促进会、中国农业国际合作促进会茶产业委员会、中国农村杂志社、中国农业电影电视中心联合成立了“2020迪拜世博会中华文化馆中华茶文化(茶产业)专委会”,以迪拜世博会为大平台,共同推动中华茶文化的国际传播。

百年世博,千载茶路,迪拜启航,世界共享!

我会将面向全国茶叶产区开展“2020迪拜世博会中华文化馆中华茶文化(茶产业)全球推广”全国茶区行活动,通过与当地的茶文化节、旅游节、茶博会等茶事活动有机结合,举办系列活动。

积极利用好世博会的知名度和影响力,提升中国优秀茶叶品牌在国内和国际的知名度,吸引更多人通过世博会了解中国茶文化,扩大世界消费者对中国茶的认知,创新推进中国茶文化国际传播,加强对外文化交流和多层次文明对话。

原标题:【世博会·中国茶】巴拿马万国博览会上的金奖茶之你们祁红世界有名

注:内容来源中农促茶产业委员会,图源网络,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

四

经过认真甄择遴选,包括祁门红茶在内的19个省共10万多件赛品,从 1914年10月开始,相继汇聚上海,等候出洋参赛。

12月6日,经过近两年时间的筹备,中国赴巴拿马太平洋万国博览会代表团,由陈琪率领,在上海乘蒙古号船,启程赴美国旧金山。除驻美监督处成员外,各省也派了代表随团赴美,处理展览活动中涉及各省份的事务。在这个代表团里,安徽省有两名成员,时任驻美国旧金山领事,中国驻美赛会监督处参议兼国际审查员的钱文选先生(广德人),受家乡安徽省巡按使公署特聘,出任安徽出品代表,另一位安徽出品代表是一位叫吴念裕的先生,他是安徽茶叶协会的代表[1]。

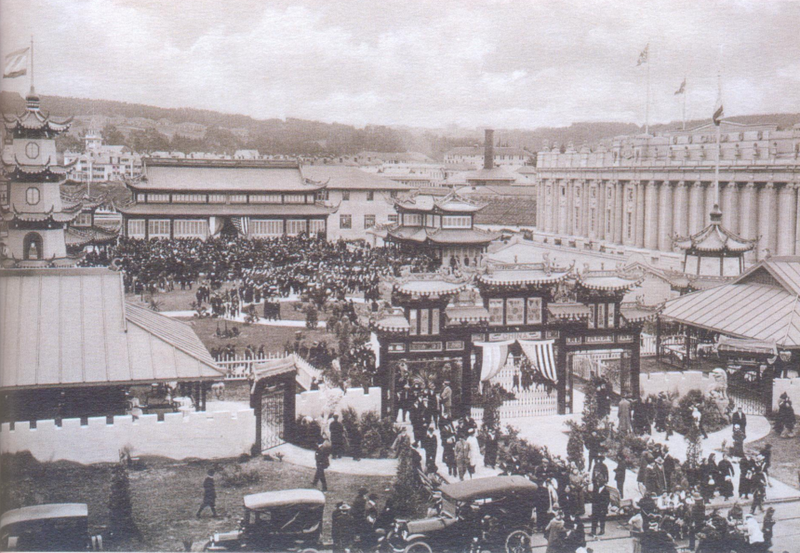

1915年2月20日12时,巴拿马太平洋万国博览会在美国旧金山正式开幕。

巴拿马万国博览会之开幕(伐月)

开幕日之盛况

记者预料开幕时到会人必拥挤,晨七时即乘电车前往由公渡码头。开赴会场者有电车,有汽车,每五分钟凡数十辆,然无辆而不满。记者于人丛中挤二十分钟,始于电车上得一隙地。沿途经过马开大街、繁累斯街,只见人山人海。各团体、各学校整队,赴会者踵相接,目为之眩,耳为之震,所能辨别者红男绿女之杂色,美利坚之国旗。市民高呼我之珠宝城(按:即会场之别名。开幕前,赛会总理登报招人投票定会场之名称,应投者数万票,有名以金门城者,有名以世界城者,名称甚多,最后由总理指定审查员十人,公同审定,始得今名)吾加州所筑之珠宝城,呼声不绝,如狂如醉,不特此也。自早间六句钟市政厅鸣击警钟后,一时万声响应。炮台之大炮声,巡街之吹呌声,汽车之号筒声,轮船之放汽声,工厂之烟囱声,乐声号声锣声鼓声歌声琴声,全市为之惊醒。是千九百十五年二月二十日,可称为三藩市狂盛之纪念日也。九点五十分钟,场门大开,加州总督率领大队鱼贯而入,而垨立于门外之二十余万精兵,随之风摷而进,以争睹此美丽之珠宝城以躬兴。此开幕式典礼闲静之地一变而为繁闹之场矣。[2]

中午12点整。美国总统威尔逊在白宫按动电钮,发出博览会正式开幕的信号。顿时整个会场礼花齐放,水柱喷射,旗帜飘扬,热闹非凡。

1915年3月9日,中国政府馆开幕。中外人士数万人参观中国政府馆。美国政府代表、加州总督代表、旧金山市市长等前来致辞祝贺。华埠商场一律休业,前来致贺。

众多中华美茶陈列在农业馆中。

1915年巴拿马博览会中国馆开幕全景照片

图片来源:仝冰雪《世博会中国留影 1851-1937》第103页

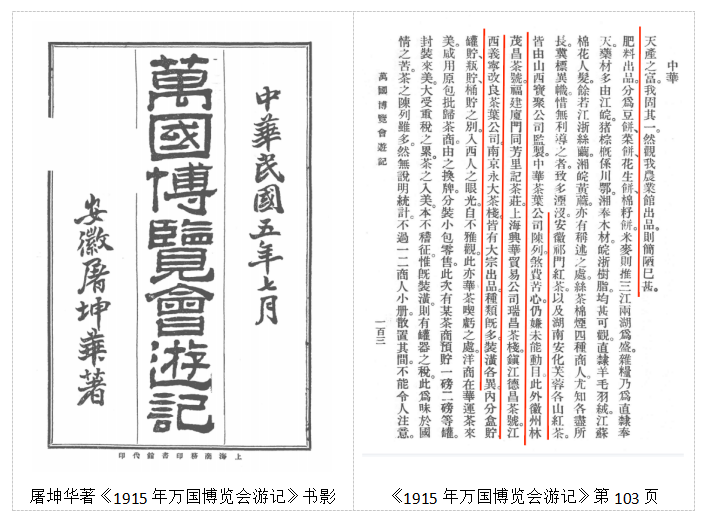

安徽宣城人屠坤华,早年留学美国,获医药学博士学位,是中国派往美国巴拿马世界博览会的随员之一。回国后,以亲眼所见及感受,撰成《1915年万国博览会游记》,1916年由商务印书馆出版。该书内容详实,评价中肯,且附有许多珍贵图片,是一部难得的世博会历史文献。其中关于农业馆是这样写的:

农业馆:天产之富,我固其一。然观我农业馆出品,则简陋已甚。……

丝茶棉烟四种商人,尤知各尽所长,冀标异帜,惜无利导之者,致多湮没。安徽祁门红茶,以及湖南安化芙蓉各山红茶,皆由山西宝聚公司监制,中华茶叶公司陈列,煞费苦心,仍嫌未能动目。此外,徽州林茂昌茶号,福建厦门同芳里记茶庄,上海兴华贸易公司瑞昌茶栈,镇江德昌茶号,江西义宁改良茶叶公司,南京永大茶栈,皆有大宗出品,种类既多,装潢各异,内分盒贮、罐贮、瓶贮、桶贮之别。……茶之陈列虽多,然无说明统计,不过一二商人小册,散置其间,不能令人注意,甚为可惜。……[3]

《江苏办理巴拿马赛会报告书》也有一段关于农业馆茶叶参展的描述和议论:

农业馆。我国占地甚大,而物品除茶叶一项外,均极零星。茶叶本以陈列于食品馆为宜,嗣以除却茶叶,农业馆物品更少,乃以大宗茶叶陈列于农业馆。装饰朴陋,则限于经费故也。此次有茶叶出品者为江苏、浙江、安徽、湖南、江西、福建等六省。物品之内容未经审查,倘难确定。以装饰而论,安徽、江西两省均用洋铁罐装置,略如上海泰丰公司之罐头食物。本省虽非一律,而整齐者居多。有地球金星等牌红绿茶,用纸盒装置,形式美观,取用便利,转运轻灵,久藏不变,实较洋铁罐为宜。若湖南则装箱太大,浙江则物品太杂,福建且有商标粗俗,不能陈列者。将来如能联合一气,参酌众长,不为内部竞争,而力图海外贸易,未始不能推广销路也。今日茶之销行于美国,不啻仁丹之销行于中国,彼之所以能占胜利者,在无内部之竞争。而日茶之商标归于统一,于是日本茶三字深入于美人之脑中。我国若不组织大公司为正当之竞争,而散漫进行,人自为战,则失败之点,已兆于今日矣。[4]

据陈琪《中国参与巴那马太平洋博览会记实》记载,在中华政府馆的“正门两旁,由浙、粤等省委员、商人,循国内茶商试茗广告之意,商借隙地,另开旁门,纠股出资,建筑茶亭两座,与政府馆用树篱隔开。自开办迄今,已逾四月,将各省茶叶实地沦饮推销,广与会场各国、各省会亭附设售卖饮食品,藉资广告,而便招待之意尚相吻合。”[5]

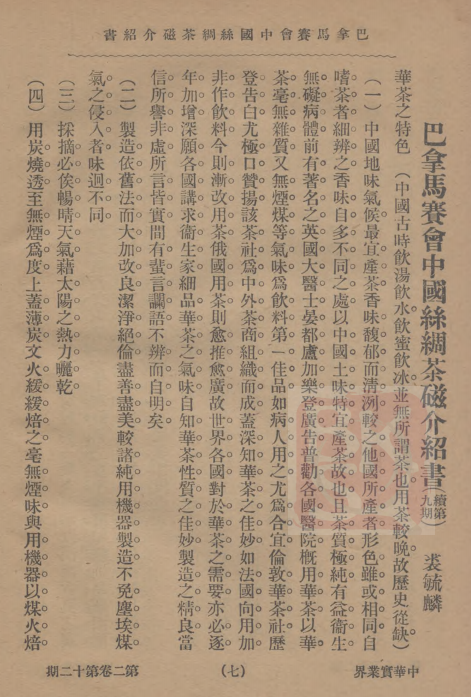

此外,中国驻美赛会监督处还对相关展品制册说明,如“巴拿马赛会中国丝绸茶磁介绍书”中,针对华茶的特色、华茶的用法、红茶制法、绿茶制法等都作了一系列的说明。通过介绍,让更多的人了解华茶,以达到宣传的目的。

来源:《中华实业界》1915年第12期

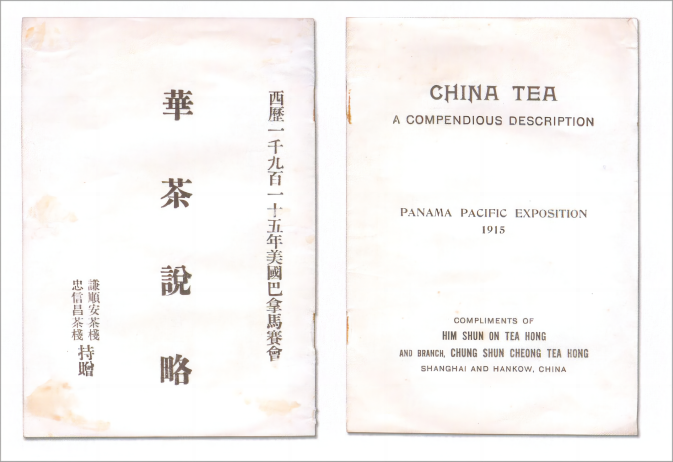

上海洋庄茶大佬忠信昌、谦顺安茶栈也专门制作《华茶说略》小册子,在会场发送。该宣传册共8页,中英文双语,详细介绍中国红绿茶制作方法。

图片来源:仝冰雪著《世博会中国留影 1851-1937》第123页

五

1915年5月,巴拿马太平洋万国博览会开始进入评奖阶段。巴拿马博览会对各国产品的品评十分重视,评判委员会由来自世界各地的500名评委组成,这些人都是经过严格选择的各方面的专家。根据赛会审查章程的制度设计,这500个审查委员中,东道主美国占十分之七,其他参赛各国占十分之三。由于中国参赛的物品明显较其他国家为多,经与美国会场及国际委员会多次会商,我国共派出审查官16人参加审查,超过各参赛国平均数的百分之十。

为使评奖管理系统达到“展示大会的权威和国际专家的魅力,把授奖系统变成一个法院”之目的,评判委员会使用了一套精心制作的评选规则和评分系统。参赛出品根据得分,可以得到相应的奖项,一共有六个由高到低的评奖等级:大奖章(最高的等级)、荣誉奖(95—100分)、金奖(85—94分)、银奖(75—84分)、铜奖(64分—75分)、奖词(无奖牌)。

审查共分三步,第一步为分类审查;第二步为分部审查;第三步为高等审查。在这三步中,前两次审查是平行的,不是初赛、复赛的关系,也就是说赛品在任何一个环节中得到奖项,都被视为最终成绩。分类审查从5月3日至22日,共20天;分部审查自5月26日至30日,计五天;高等审查自6月3日至17日,共15天。合计40天。

中国的参赛品,在第一轮审查后,获得头等大奖章10余枚,所得奖项主要来自于丝绸和茶叶。到了第二轮审查后,头等大奖章已达到30余枚,这个成绩高出其他参赛国不少,但仍然没能和日本拉开差距。在进入关键的高等审查环节,陈琪被公举为评议及补行审查会特别委员。“此项委员资格应选赴赛各国监督中赛品最多,而且及格者任之。中国监督得与此会,亦足见此邦人重视吾国出品矣。”[6]

陈琪到任后,极力为中国出品争取奖项,曾多次致函审查总长陈述理由,要求增加中国出品奖项。如中国茶叶,赛会原定给一大奖章于中华民国政府(农商部),陈琪以我国“安徽等七省皆产名茶,装潢华丽,洵足代表华茶之特色”为由,向赛会提出奖项变更请求,要求7省各给大奖一枚。

致高等审查会长函商中国农业给奖事宜函[7]

迳启者:中国自古以农业国著闻于世,自正体改革后,关于动农业进步改良事项甚多,为世人最注意者,如禁止罂粟、改艺良苗、开辟山荒、广植佳种,他如渔猎、畜牧研究日精。中国赛品凡比较他国物品可得大奖者,美国当无不乐于千万者也。就茶言之,华茶品质优美,甲于全球,此次赴赛华茶有中央出品,有各省出品,有个人出品,似不应仅给一大奖与中华民国代表全国名茶凡产茶最著名、最优美之七省,请各给大奖一枚,以示优异。

兹将应给大奖茶叶省分开列于下:

江西 安徽 福建 湖南 浙江 湖北 江苏

以上七省,皆产名茶。对于此次赛会各茶商选择谨严、装潢华丽,洵足代表华茶之特色。其余各省农业品著闻世界者亦多,其最优者,如蚕、茧、桐油、茴香油、玉桂油、蓖麻油、黄豆、酱油、燕窝、鱼翅、生姜、蘑菇、竹笋,至于五谷在世界中以中国为最巨。因中国民间主要食物谷米最为普通也,終叶产地甚广,质地最良,且输出欧美及东洋各国。中国农产既如此宏富优美,似应于七省茶叶各给大奖外,其他省他项农业名产请详加复查,择尤(优)各给大奖,以示优异。

此致

高级审查会会长

钱文选(1874—1957),字士青,号灿陞,晚号诵芬堂主人。安徽广德人。民国2年(1913),钱文选出任中国驻美国旧金山领事。在美国巴拿马赛会上,钱文选兼任中国监督处参议、安徽省代表和博览会国际审查委员。作为全程参与博览会赛品审查的亲历者,钱文选先生在《士青全集》的《环球日记》中,专门收录了1915年7月上海神州日报的一则报道,介绍了《华茶得奖之由来》[8],可谓险象环生,惊心动魄,极具故事性和戏剧性。移录于后:

巴拿马赛会,我国赛品甚多,最要者为丝茶两项。丝原质极佳,然制造方法尚不及法兰西、意大利两国之精美。独茶叶一项,大可与外人争胜。故当会场总理聘请国际审查委员会时,我国赛会监督,知华茶关系重大,非得一熟悉外交与西人素有感情之人,不能与某国争衡。特推荐金山领事钱文选君充万国审查委员。会场总理摩亚君即送聘请书聘钱君担任。钱君以事关全国,出为办理。

当审查委员开会时,某国即要求大奖,以其销茶于美国为最多。钱君即抗议云,此次为万国赛会,非美国一国赛会。中国有四百兆人民,无不饮茶,华茶久已销售于欧美各国,比较销路与人数,华茶当得大奖。某国审查委员无以对,各国审查委员均以钱君之议为充分。然某国审查委员多方运动,非得大奖不可,后有人提议,分茶为二类:(一)红茶;(二)绿茶。中国销于外洋之茶,多系红茶,某国则系绿茶,均举其大宗而言也,使两国各得其一,意在调和。某国欲使中国不得大奖,以便其茶叶畅销,故又提议,以某处应得红茶大奖为言,盖某处亦出红茶也。复经钱君驳之云,中国二十二行省皆出绿茶,地方均较某处为大,如某处能得红茶大奖,中国各省亦应均得绿茶大奖!旋有美国海关查验茶叶进口员,此次亦聘充审查委员。遂云,余在华多年,茶叶最好之省份,当推安徽、江西、福建、湖南、湖北、江苏、浙江等七省,如给某处大奖,此七省当然应得大奖。众议赞成。于是定案。某国赛会监督犹复迭次抗议,均主张不可更改。如偏重某国,钱君必起反抗。何以对中国,美国当以公道出之。某国终不得争胜于中国者,钱君之力也。

……查该员自奉委以来,对于皖省赛品竭力照料,深资倚畀,其热心毅力,迵出寻常。旋接办审查,因该员娴熟西文,学验均富,复经推荐为分类审查官,会同国际审查员考察评奖。对于我国茶叶一项,尤为注意。现在奖品行将发表,计全国茶叶得大奖者凡有七省,安徽亦在其列,其余亦均得名誉奖章及金牌等等。是该员确以热诚之竞争,恢复国产之名誉,其成绩卓著,洵未便令其湮没不彰。

经过陈琪、钱文选等中方参展人员的不懈抗争,中国参赛出品,最终获得较多的奖项,总计获奖数以千计,在各参赛国中居首位。消息传回国内,国人欢欣鼓舞,奔走相告,苦难的中国多了几分自信和憧憬。

《神州日报》1915年7月6日第3版

六

“自部别审查至高级审查,阅六月始竣事,审查之结果,中国出品共获奖一千二百余枚,内大奖章六十二枚,名誉优奖五十四枚,金牌奖二百五十枚,而公共出品监制人之奖尚不在上列之数。此次赛品获奖之成绩固可令国民满意者也。” [9]

屠坤华在《1915年万国博览会游记》一书中记载:“我获之奖,计一千二百十一枚。内为大奖章五十七枚,名誉奖七十四枚,金牌奖二百五十八枚,银牌奖三百三十七枚,铜牌奖二百五十八枚,状词奖二百二十七枚。”[10]

1916年1月7日《申报》一则《上海教育品赛会得奖纪闻》的消息载:“美国旧金山举行巴拿马博览会,吾国出品得奖总数为一千二百十一。计大奖章五十七、名誉优奖七十四、金牌二百五十八、银牌三百三十七、铜牌二百五十八、奖词二百二十七。”[11]

关于我国在巴拿马赛会上具体的获奖数,由于统计口径的不一致,历来存在多种说法。天津学者王勇则在认真比对当时的各种史料后,认为“中方人员当时也知道得出的数字只是个大概,但事事繁杂,有待解决的赛会善后难题多着呢,下大功夫一鼓作气去搞清楚获奖数目,几无可能,终成遗憾。当时留下的尾巴,也就成了后人难以厘清的历史悬案了。”他认为:“1076枚这个总数,应为中国赛品获奖的保守数字,及底线。也就是说,巴拿马赛会中,中国赛品获奖总数至少为1076枚,最多应该不过1200余枚。而1211枚则是目前较为可信的具体获奖数字。”[12]

据史料记载,1915年巴拿马太平洋国际博览会共设立6个奖项等级,即:最高奖(GRAND PRIZE)、荣誉奖(MEDAL OF HONOR)、金牌奖(GOLD MEDAL)、银牌奖(SILVER MEDAL)、铜牌奖(BRONZE MEDAL)、鼓励奖(奖词)(HONORABLE MEDAL)。在上列6个等级奖项中,前3项(最高奖、荣誉奖和金牌奖)均为金奖,颁给统一的铜镀金的金牌。

巴拿马博览会获奖荣誉证书

图片来源:仝冰雪著《世博会中国留影 1851-1937》第123页

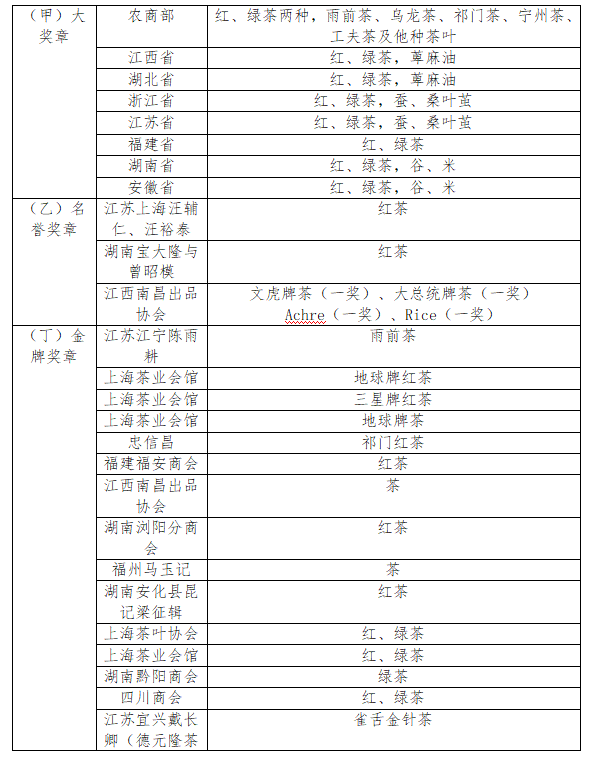

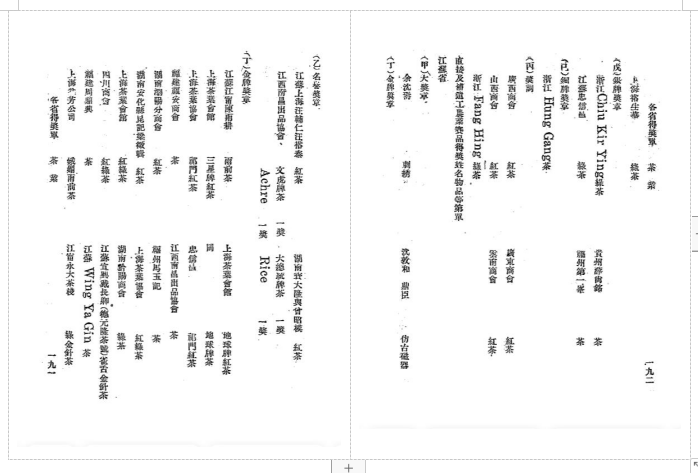

作为率先走向世界市场的传统出口产品——茶叶,在赛会上获得了全面丰收,各等奖次均有斩获。陈琪先生在《中国参与巴那马太平洋博览会记实》中将茶业赛品得奖情况单独作了归类统计:

茶业赛品得奖省份、姓名等第单

(表格根据《陈琪文集 中国近代早期博览会之父》第272、273页内容制作)

资料来源:陈琪主编:《中国参与巴那马太平洋博览会记实》,1916年

七

根据以上得奖名单,我们再来具体考察一下祁红茶的获奖情况。

农商部及安徽、江苏、江西等7个省各获一枚大奖章。

在农商部得奖的茶叶中直接列有“祁门茶”,毫无疑问是由祁门选送。所列“红绿茶两种”“工夫茶”等虽没有标明产地,但也极有可能产自祁红茶区。

至于安徽省所获大奖章的红绿茶叶,其中的红茶无疑就是祁门红茶。安徽省出品协会选送在本省出品展览会获头等奖凭的,由祁门茶叶公所选送的祁红茶当在情理之中。

在名誉奖章中,获奖者有“江苏上海汪辅仁、汪裕泰红茶”。

汪辅仁为人名,汪裕泰为茶号名。上海汪裕泰茶号,是我国近代著名徽商、安徽绩溪县上庄镇余川村汪立政先生,创办于清咸丰元年(1851)年。民国初年,汪立政后裔汪振寰接手后,聘请茶界老手汪辅仁(安徽歙县瞻淇村人)为经理,使汪裕泰的商业活动达到高峰。随着业务的不断扩大,不仅在各门店进行零售,还从事茶叶对外批发和出口业务,每年出口茶叶几百万斤,久盛不衰,独冠全业。其生产的“金叶”牌茶叶,是当时我国茶行业中响当当的名牌产品。同时还有“卢仝”牌、“虎”牌、“鹤”牌等茶叶商标。因地缘和业缘的关系,祁门红茶是汪裕泰茶号经营的主打品种,其出品的“卢仝”牌祁门红茶,就有这么一段广告语“口之于味有同嗜焉,故善饮茶者,莫不交口推许卢仝牌红茶。良以此茶为我国祁门名产,加工拣选,色香味均臻上乘。当夫月夕风晨,花前酒畔,试以卢仝牌红茶饮之,顿觉香芬四溢,凡虑俱消,举杯欣然,乐不可支,诚不可一日无此君也。”[13]

在1915年10月举办的全国国货展览会上,汪裕泰茶号的“安徽祁门汪裕泰洋庄乌龙茶”荣获特等奖。众所周知,早期的祁门红茶在市场上也曾被称作“乌龙茶”,如“祁山乌龙”等。我们可以推断,巴拿马赛会上获奖的上海汪裕泰红茶,很大程度上应该是祁门红茶。

再看金牌奖章。“上海茶叶协会祁门红茶”“忠信昌祁门红茶”二枚金牌奖章属祁门红茶当无异议。

至于获奖名单中的“上海茶业会馆地球牌红茶、三星牌红茶和上海茶叶协会红绿茶、上海茶业会馆红绿茶”中是否含有祁门茶号选送的祁门红茶,由于没有明确的史料支撑,不能断言。但是,按照当时的茶叶运销惯例,祁红由茶号精制成箱运沪后,即交给茶栈对外销售。以祁门红茶的品质和名气,上海茶业会馆和上海茶叶协会选送的红茶中,以祁门红茶为主要原料的可能性很大,只是在品牌中没有具体标注。

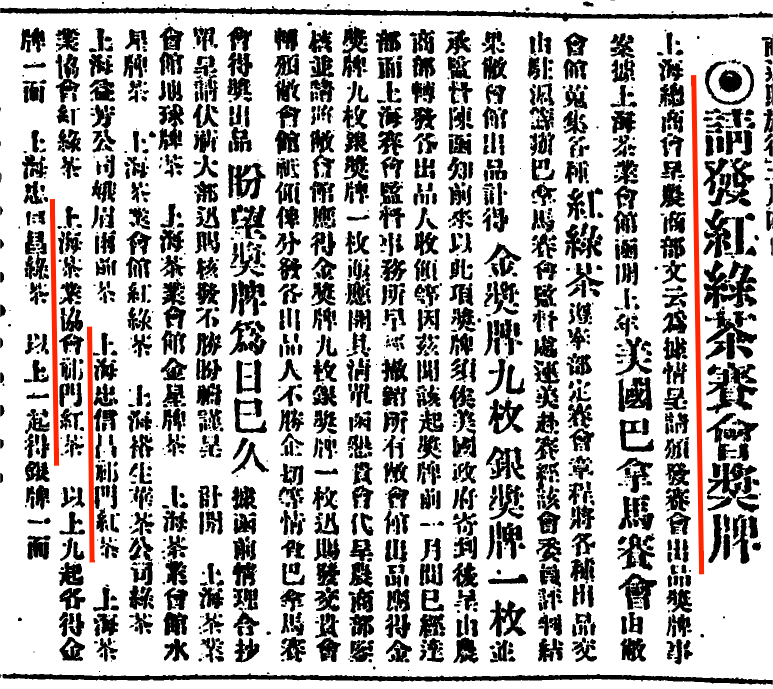

在巴拿马赛会闭幕的两年后,上海《申报》刊登这么一条消息:

请发红绿茶赛会奖牌[14]

上海总商会呈农商部文云,为据情呈请颁发赛会出品奖牌事案。据上海茶业会馆函开,上年美国巴拿马赛会,由敝会馆蒐集各种红绿茶,遵奉部定赛会章程,将各种出品交由驻沪筹办巴拿马赛会监督处运美赴赛。经该会委员评判,结果敝会馆出品计得:金奖牌九枚、银奖牌一枚,并承监督陈函知前来,以此项奖牌须俟美国政府寄到后,呈由农商部转发各出品人收领等因。

兹闻该起奖牌,前一月间己经达部。而上海赛会监督事务所早已撤销,所有敝会馆出品应得金奖牌九枚、银奖牌一枚,亟应开具清单,函恳贵会代呈农商部鉴核,并请将敝公馆应得金奖牌九枚、银奖牌一枚,迅赐发交贵会,转颁敝会馆祗领,俾分发各出品人,不胜企切等情。

查巴拿马赛会得奖出品,盼望奖牌为日己久。据函前情理合抄单,呈请伏祈大部,迅赐核发,不胜盼祷。谨呈计开:上海茶业会馆地球牌茶; 上海茶业会馆金星牌茶;上海茶业会馆水星牌茶;上海茶业会馆红绿茶;上海裕生华茶公司绿茶; 上海益芳公司蛾眉雨前茶; 上海忠信昌祁门红茶;上海茶业协会红绿茶;上海茶业协会祁门红茶。 以上九起各得金牌一面。

上海忠信昌绿茶

以上一起得银牌一面。

从这则报道我们可以推断,上海茶业协会祁门红茶、上海忠信昌祁门红茶以及上海茶业会馆红绿茶等归于上海茶业会馆名下的9枚金牌,1枚银牌,直到1917年5月仍未发到获奖者手中。这是上海总商会呈报北洋政府农商部的电文照录,可信度较高。

图片来源:《申报》1917年5月6日第11版

作为祁门红茶传统贸易口岸的九江、汉口,祁红茶的贸易往来频繁。在江西省、湖北省获奖的红茶中,是否也有祁门红茶,由于没有明确的文献资料佐证,不便作出肯定的结论,但是不排除其可能性。

总之,在茶叶类获奖的41枚奖牌中,红茶占了一半以上。这是由于红茶作为中国的出口大宗,行销欧美市场,深得赛会审查委员的广泛认可。而作为世界红茶之极品的祁门红茶,其大面积获奖,也应该是实至名归,当之无愧!

回望历史,沧海桑田。一百多年前凭借祁门红茶在巴拿马万国博览会上风光无限的,无论是北洋政府农商部、安徽省政府,还是上海茶叶协会、上海茶业会馆,抑或是忠信昌、汪裕泰……,虽然金灿灿的奖章奖牌归在了他们的名下,但是他们也只是相关茶叶赛品的蒐集者、选送者。其实,真正获得大奖的却是那默默生活在阊江两岸,大山深处,精心栽培一棵棵茶树的祁门茶农,是那精心制作祁门工夫红茶的胡元龙、洪益良、陈楚材……,是春馨、同和昌、大成茂、恒德祥、恒馨祥……!

【注释】

[1]《1915年巴拿马赛会中国监督处人员暨各省代表名单》,钱文选:《士青全集》,商务印书馆1939年,《环球日记》第59、60页。

[2]《申报》,1915年3月30日,第3版。

[3]《中国与世博:历史记录 1851-1940》,上海:上海科学技术文献出版社,2002年12月,第 176页

[4] 江苏省长公署实业科编:《江苏办理巴拿马赛会报告书》,1917年,第200、201页。

[5] 陈琪著;陈渔光等编;《陈琪文集 中国近代早期博览会之父》,江苏文艺出版社, 2012年,第218页。

[6] 同上。第224页。

[7] 同上。第225页。

[8]《华茶得奖之由来》,钱文选:《士青全集》,商务印书馆1939年,《环球日记》第60、61页。

[9] 陈琪著;陈渔光等编;《陈琪文集 中国近代早期博览会之父》,江苏文艺出版社, 2012年,第224页。

[10] 屠坤华著:《1915年万国博览会游记》,商务印书馆,1916年,第223、224页。

[11]《申报》,1916年1月7日,第10版。

[12] 王勇则:《图说1915巴拿马赛会光耀世博史的中国篇章》,上海远东出版社, 2010年,第228-229页。

[13]《申报》,1933年7月20日。

[14]《申报》,1917年5月6日,第11版。

来源:徽茶

如有侵权 请联系删除