自清末民初以来,地理位置优越的香港就是普洱茶外销南洋和转口欧洲的商业集散地,每年进口各种茶类两到三万吨,本地消耗可达1万吨,素有“茶港”之称。

抗日战争期间,普洱茶一度出现产量骤减和无法外销的情况,广州滞留了大量普洱茶,随即低价销往普洱茶,成为香港普洱茶的第一批原始存量。

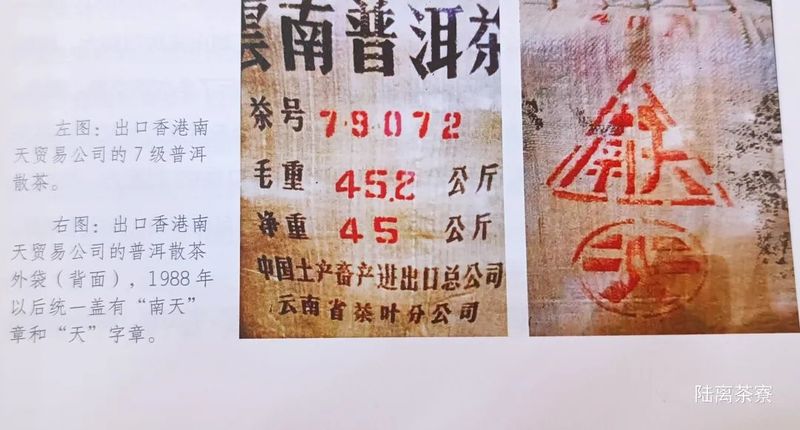

而后来成立的南天贸易公司,更是在极短时间成为香港普洱茶市场龙头,并独霸普洱茶市场三十年。

南天贸易公司的创立

20世纪40年代,云南富商伍集成前往香港发展,并带去了一些同乡,其中就有一个叫做周琮的年轻人,由于头脑灵活,周琮很快就获得了工作。

当时国家正是困难的时候,周琮又是家里的长子,每月发工资时都要从中省下10元钱寄回家,供老母和相差近20岁的弟弟生活,非常孝顺。

20世纪60年代,攒下一些资源的周琮准备开家公司,他老家在中缅边境的腾冲,有丰富的玉石资源,靠着在港缅之间左右逢源,周琮的玉石生意很快就做了起来。

20世纪70年代,周琮已在玉石上小有成就,同时他只做代理,不做赌石,在周围人中的信誉也非常好,一天,香港福华茶庄的卢铸勋请周琮一起去泰国考察普洱茶生意。

当时的“普洱茶”只是一种发酵技术,并不限制原料,这位卢铸勋就非常精通香港普洱茶的发酵,不过香港不产茶,过去茶商都是在公海交易,这次去泰国就是想买更便宜的毛料。

而之所以邀请周琮,是因为他的父亲周禾书是当时缅甸的华侨领袖,在老、缅、泰一带颇有威望,而且熟识原国民党元老李根源,思想家李公仆等,周琮能自由进出金三角地区。

由于治安混乱,泰国人经常言而无信,周琮只在那里待了大半年就回港了,但还是学习到了不少普洱茶的制作工艺和口感特征,为之后的转型奠定了基础。

20世纪80年代初,中国改革开放,当时的云南有不少在外的富商华侨有回乡投资的想法,但都不清楚具体政策,害怕被扣押,云南就开始逐个动员,消除顾虑。

于是当地政府就找到了周禾书,希望其能动员儿子返乡经商,次年周琮回到家乡,在父亲的建议下,他决定放弃风险较大的玉石生意,而选择香港刚需,云南盛产的普洱茶。

香港独特的普洱茶喜好

在省外贸局的安排下,省茶司总经理宋文庚亲自带周琮去到勐海茶厂,与厂长邹炳良一起研究普洱茶发酵技术的改良,并提供了大量香港人喝茶喜好的信息。

这就要说到当时香港“消耗至上,价格第一”的市场特点,港人主要在酒楼喝按人收费的茶,而酒楼为了控制成本,用的基本都是价格低廉,用料粗老的普洱散茶。

特别是更便宜的级外茶,不仅滋味浓厚,而且粗枝大叶,装在壶里满满当当,客人也会觉得酒店很大方,而这种散茶能占到总消耗量的9成以上。

不过,当时香港人不喜欢喝茶性寒凉的新茶,只喜欢发酵转化过的红汤茶,在过去这就需要茶庄租地存茶,成本很高,而普洱熟茶的出现则解决了这个问题。

不过由于初期技术不成熟,刚做好的熟茶渥堆味很重,依然需要存放散味,而且品质也时好时坏,因此香港市场都很希望云南方能改进渥堆发酵技术。

而如今被奉为“熟茶霸主”的勐海茶厂,当时的熟茶品质并不如人意,最早出口的那批茶发得半生不熟,只好打着“云南青”出口,最后也无人问津。

了解到勐海茶厂的困难后,周琮就提出在这里住些时日,帮助云南方尽快做出港人满意的发酵茶,在那个大家只能靠广交会联系的年代,这还是云南方首次与港商面对面交流。

周琮不仅谈对熟茶的理解,还让人寄来许多茶样,并从香港市场收集建议,指出茶叶问题,讨论改进方案,而邹炳良也虚心接受,持续提升熟茶品质。

后来回港后,周琮每年还会来云南勐海茶厂提供新信息,交流新想法,当时经常陪同的省茶司特种茶部经理昌金强都感叹道:“香港真正关心云南普洱茶的质量和发展的只有南天贸易公司。”

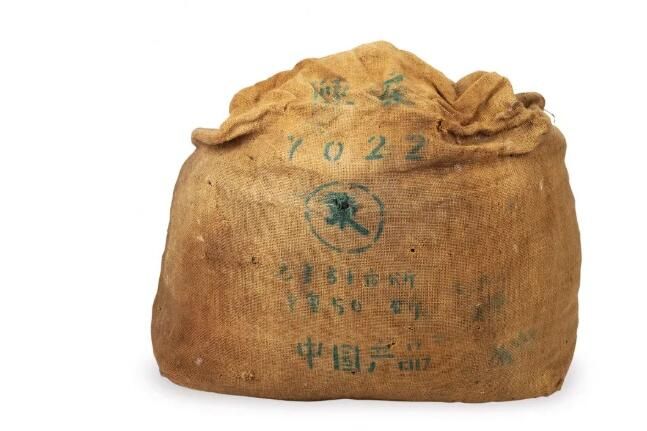

在南天贸易公司的帮助下,勐海茶厂熟茶技术精益求精,有批唛号为79102的熟茶,货到香港后马上被消耗,在当时尚属首次;产量也提了上来,从年产百吨发展到上千吨。

而在做普洱茶前,周琮本就是玉石巨商,开展普洱茶业务后,则利用资金优势在云南大量进货,在香港则使用赊销做法,迅速成为了普洱茶市场的庞然大物。

云南普洱熟茶的品质提高后,香港市场的需求大大增加,南天贸易公司的生意更是越做越大,成为了香港茶市最大头盘商,几乎垄断了普洱散茶的在港贸易。

1980年,公司业务日益忙碌,分身乏术的周琮需要一个助理,其弟周勇就放弃了云南白药厂的财务科长的职务,到香港帮助大哥处理日常事务。

到了香港,周勇先跟着南天贸易公司首席技师张忠学茶,很快就熟悉了普洱茶的品鉴、工艺、行情等业务,成了周琮的左臂右膀,两人也经常去云南勐海茶厂交流学习。

紫天饼的制茶背景

1984年,有存新卖旧习惯的香港茶庄,出现老茶库存不足的情况,一些茶商又觉得7542进价偏高,用料也相对细嫩,担心后期转化不理想,便希望南天贸易公司能和云南方沟通,做一款新饼茶出来。

而周琮也觉得公司虽然散茶业务发展良好,但缺乏饼茶业务,而当时香港买卖的饼茶普遍为7542和7572,没有差异性,便想着做出一款新时代的“号级茶”。

在前往云南之前,周琮先让人买些市面上的印级茶和号级茶以供研究,当时连杨聘号都卖到五千港币一片,宋聘号根本找不到,只有一个茶庄老板藏有一片,还不肯借,只好隔着玻璃看。

通过市场调研,南天贸易公司发现号级茶的用料都比较粗枝大叶,也不刻意追求春茶料,部分印级茶也有这个现象,并把这个发现反馈给了勐海茶厂。

一开始,勐海茶厂提供了很多样茶,但周琮喝后都不太满意,他强调要有“云南味”、可以有苦涩,但要能很快化开,而且喝了会舒服发汗。

陆离猜测,这里所说的云南味,可能是指古树茶特有的山野气韵,有苦能化,喝了发汗则是茶气强,体感舒适的表现,与如今的古树茶是有异曲同工之妙的。

后来,邹老用一些古茶山的毛料拼了份样品,周琮喝后感觉滋味偏淡,不够霸道,于是邹老又拼了些滋味饱满的毛料进去,才让周琮满意,敲定了这款茶的初版配方。

这第一版样品,先是发回香港听取市场意见,再根据反馈不断完善,1985年,经过反复调整和综合多方意见后,这款凝聚着多人心血的新茶才得以诞生。

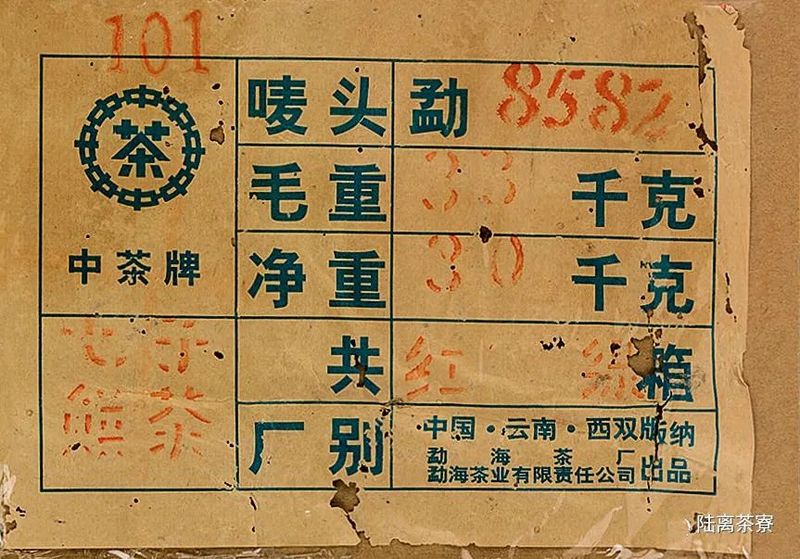

根据惯例,勐海茶厂将这款茶的唛号定为8582,“85”代表是1985年研发的配方,“8”说明原料综合等级为粗老的8级料,“2”则是勐海茶厂出品。

与8582一同诞生的,还有它的兄弟——熟饼8592,由于需要渥堆发酵,南天公司也反馈市场希望降低成本,这款在用料上更加粗老,达到了罕见的9级。

刚进入市场的那几年,8582每年的出厂量都在30吨到40吨左右,之后才逐渐受到市场欢迎,最多时一年就能出口300吨,和7542不分伯仲。

后来,市场又反馈市面上的七子饼茶大多包装雷同,茶商能靠大票分辨,消费者就只能靠打开绵纸辨别,经常混淆7542和8582,存在诸多不便。

为此,周琮和省茶司多次沟通,最终商定在饼茶棉纸上加盖一个紫色的“天”字,以示区别。

自1988年起,所有从云南发往南天贸易公司的茶叶,包装上都盖上“紫天”印章,云南茶叶出口近三十年来,仅此一例,这就是紫天饼的由来。

20世纪90年代初,经久耐泡,口感良好的云南普洱茶,基本把此前盛行的泰国产,广东产的“普洱茶”都挤出了香港市场,大家只认“云南味”。

也许是盛极必衰,1994年,周勇为了赚钱养家离开南天贸易公司,并立下“只要大哥在,就绝不涉足茶行业”的承诺,周琮失去了得力助手,公司也没了合适继承人。

之后,周琮因身体原因无法再前往云南交流,他的老朋友,邹炳良卸任厂长一职,昌金强也调任沱茶部,双方再次面临沟通不畅的问题。

此外,在南天贸易公司垄断普洱茶的这十几年,香港茶市其实一直存在与之相左的自由贸易思想,尤其是在1996年国家取消茶叶出口配额,香港头盘商制度不复存在后,这种声音迅速占据了主流,南天公司的经营几乎是江河日下。

1998年,南天贸易公司宣布解散。与此同时,昔日远离市场的云南普洱茶行业,也正在发生着一场印象深远的大变革。

部门承包,来料加工,引动新的繁荣。

外商定制,八中茶标,市场混沌未明。

白菜孔雀,名山古树,即将粉墨登场。

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

一杯六堡茶,半部茶叶外贸史。如果单从出口量和影响力来说,这个半部史的说法并没有说服力。但事物往往具有两方面,一面人所共知,另一面鲜为人知,有时回望历史恰是如此。

近代中国茶叶出口,大致分为两个大的类型,一是远销欧美等发达国家,这一条线最为知名,它开拓茶叶影响力的疆土,欧美人的生活方式也随之改变,甚至因波士顿倾茶事件等史实,一定程度上左右了世界历史进程。

另一条线微小而隐秘,它的出口大多是对“自己人”,浸润几代华人衷肠。中国有着悠久的农耕社会传统,若不是万不得已,背井离乡并不具有道德正当性,而远赴海外更是难以想象的,这条线的出口量虽占比不多,但说半部史足矣。

▲一杯六堡浸润几代华人衷肠,马来西亚茶艺协会成立十周年纪特刊中,描绘六堡茶在南洋时的画面

六堡茶的产地广西梧州,地处岭南一带,去考察之前,我并不熟悉那儿的历史,明成化元年,设两广总督驻梧州。这确实令外人惊讶。如同此地的六堡茶。

茶叶影响了近代世界的进程,对于中国,它的节点是鸦片战争。

此前英国虽为海上霸主,但对未知的晚清尚还忌惮三分,由于茶叶等交易的长期逆差状态,最终打破了僵局,英国人缺钱,但还想喝茶,因此想到了贩卖鸦片。

六堡茶的出口,并不是这条线的主要茶类,没有影响到世界历史的进程,而是在这段宏大的历史轴轮里,安居于另一条次线,熠熠发光。

▲六堡镇合口码头,三面浮雕记录着以前出口的三个节点,六堡—广州—南洋

明末到民国时期几百年间,无数的福建和两广华人,远赴遥远的东南亚,史称“下南洋”。他们或躲避政治动荡带来的灾祸,或秉承传统思想中光耀门楣的寄托,离家远行,开创前路。

特别是鸦片战争后,政局动荡,加上东南亚矿业发达,南下人数剧增,据统计,十九世纪中期到二十世纪初期,下南洋人数达到高潮,输出华工达200多万人。

人类每一次迁徙,都会给世界带来无尽的力量和感伤。这些人有坚强勇猛的意志,却又如此无力渺小。

前往马来西亚的矿工给人的感觉更是如此。海峡殖民地总督瑞天咸曾说,马来半岛的繁荣昌盛,“皆华侨所造成”。而六堡茶在其中默默地记录着这一切。

南洋炎热、潮湿,加上长期的体力劳动,华工容易患上中暑、风湿、关节炎等病症。六堡茶名于清朝嘉庆年间,是两广人的家乡茶,历来就有消暑热、祛湿气的说法。所以一传十十传百,六堡茶受到越来越多矿工的欢迎。

马来西亚茶叶商会会长、广汇丰茶行第四代继承人刘俊光也说过,六堡茶在南洋之初,是被当成药来喝的。每天饮用大量的六堡茶,成为那时华工的日常必需。

台湾著名茶人罗英银曾这样描述:“在矿区泡六堡茶很简易,煮一锅水待水滚后丢下六堡茶焖一下便可舀取,矿工排队一人一壶茶,左手提粥,右手提茶进矿山。六堡茶不仅是慰藉大陆人(特别是两广人)的思乡之苦,也是矿工们重要的保命良液。”

甚至后来,马来西亚的矿区出现了这种现象,每当矿场招工时,矿场主都会强调“有六堡茶免费供应”,否则难以招工。

正因如此,矿场主们才从广西梧州大量购进六堡茶,并以硕大的茶缸储存,每家矿场都会储备上十余缸六堡茶,以供工人们每天饮用。马来西亚锡矿全盛时期,六堡茶也顺势被大量引进马来西亚,开创了一段味觉情缘。

思乡与保命,确实是当时华工生命中很重要的两个命题。时光荏苒,如今我们很难想象离乡者在那时所面临的艰难,而一杯熟悉的茶汤下肚,那种慰藉或能从味觉上感同身受。

▲上世纪六十年代,梧州中茶出口外销东南亚的工体铁罐

清末(1911年),35岁的广东人刘大志离开故土,如许多人一样,他来到马来西亚当锡矿工人,17年后,靠着自己的打拼,在吉隆坡的火治街创立了后来红遍马来西亚的广汇丰商店。

起初,广汇丰经营菜籽、药材、茶叶和烟叶等生意,也兼为同乡将金钱和猪油汇回中国乡下,所以取名为广汇丰。据刘俊光介绍,他曾祖父乐善好施,重情重义,当年有新客同乡到吉隆坡必先到广汇丰暂时落脚,再寻觅他处。

这是华人在马来西亚谋生创业与六堡茶相关的故事之一,也是乡情的见证,家族兴盛的开始。

在中国人的价值体系里,家国同构,国是大的家。追溯六堡茶的外贸历史,其实我们能清晰看到,那熟悉的家国命运抗争的心灵史。

六堡茶外销南洋,是华工们的思乡保命良液。而在另一端,它的源头之一的六堡镇,我们看到的是另一幅画面,而且随着时间的流转不断变迁。

四月初,我们在去六堡镇的路上,汽车行驶于狭窄的乡村公路,随着大地的躯体蜿蜒起伏,两旁草木丛生,时而遮天蔽日,时而视野开阔,这不得不让人想起,古时道路不通,那里唯一河道连通海洋的时空意义。

那时每当产茶季节,大量茶叶从合口街码头装上尖头船,经梨埠换大木船,进入贺江,经封川江口,进入西江之后再经都城装卸到大船中,运送到广州,再转口南洋和世界各地。

一边凭六堡茶联系世界,另一端靠六堡茶思念故土。家与国,都融进了一杯六堡茶里。

▲上世纪90年代,梧州中茶的代表在马来西亚考察,与广汇丰工作人员合影

广汇丰茶行第三代继承人刘伟才曾回忆:“当时广汇丰主要是卖六堡茶为主,广东、广西籍的华人,无论是日常饮茶解渴,还是饭后消食养胃,都习惯喝六堡茶,于是我们就在店面门口最显眼的地方,设了一个六堡茶专柜,专门销售六堡茶。”

解放前,货源多是广东或者香港茶商那里拿的。随着第二次世界大战爆发,整个亚洲都被法西斯的阴霾所笼罩,皮之不存毛将焉附,六堡茶供需两端都遭受到毁灭性的打击。

战后世界进入新的历史轨道,但“落后就要挨打”余音在耳,整个中国百废待兴。

梧州之所以在古时能成为两广首府,其实与它拥有三江交汇,黄金的内陆河道运输有着极大的关系。而这也是在交通闭塞的时代,六堡茶能走向东南亚以及整个世界的重要因素。

因此,上世纪五十年代,中国茶叶公司在梧州成立支公司(梧州中茶茶业有限公司前身),梧州中茶开启了六堡茶新的角色和使命。

当时受战争影响,1950年六堡茶的出口量仅为10吨。这个不仅是对六堡茶茶业本身,还是对整个国家的复兴重任来说都是不够的。

直到1953年,梧州支公司开始对六堡茶实行挂牌收购,六堡茶出口量开始回升,1953年就达到了1110吨。

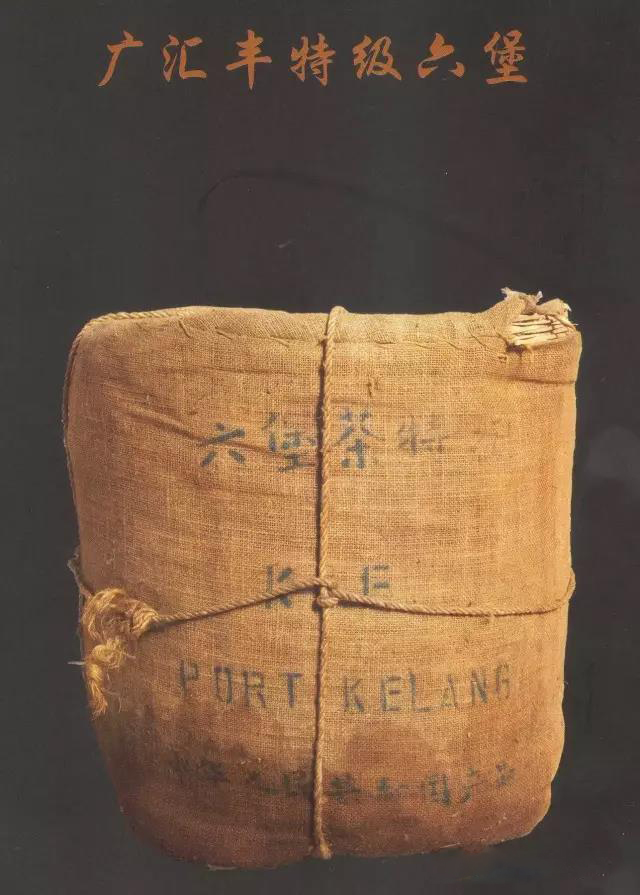

▲上世纪五六十年代,梧州中茶出口给广汇丰的特级六堡,当时六堡茶的外销一般用这种大包装,海外有的茶行会在这个基础上,进行小包装再出售,形成自己的小品牌。

此时,马来西亚的锡矿产业虽不复当年勇,华工后裔也早已在当地落地生根,对一些人来说,六堡茶不再是保命茶,而是成为生活中不可或缺的部分。

供需关系业已形成,梧州中茶开始与海外市场建立广泛联系。由于相关政治因素,马来西亚当时进口中国茶叶需要相关证件,随后广汇丰、联隆泰等七家茶行组成“岩溪茶行(马)有限公司”申请获得入口准证牌照,东南亚的六堡茶进入梧州中茶时代。

可以说,从这之后,直至2005年外贸茶叶出口许可证管理取消以前,整个东南亚进口的六堡茶都是梧州中茶出口的六堡茶。

那是属于出口创汇的时代。梧州中茶里的年轻人说,觉得以前一个老领导很神奇,以前拓展业务,一身华丽衣服,风风火火,像交际花一样,现在退休了,身着朴素,过着极为平常的生活。这便是时代的印记,那时一切崭新,人人充满斗志。

如今,几十年过去了,广汇丰茶行进门位置摆放的还是六堡茶,品种从传统的茶饼、散装茶叶,到近几年出现的新包装茶砖、袋泡茶等,这些六堡茶主要来自梧州中茶。

而在梧州中茶靠着港口的办公室内,进门正对的那面墙上挂着许多生产资格证书,梧州中茶的总经理张均伟说,这里面他最看重左边的两个证。其中一个是出口基地备案证书。

这个证是质量安全的标志。这也是新时期,向前开创的动力。

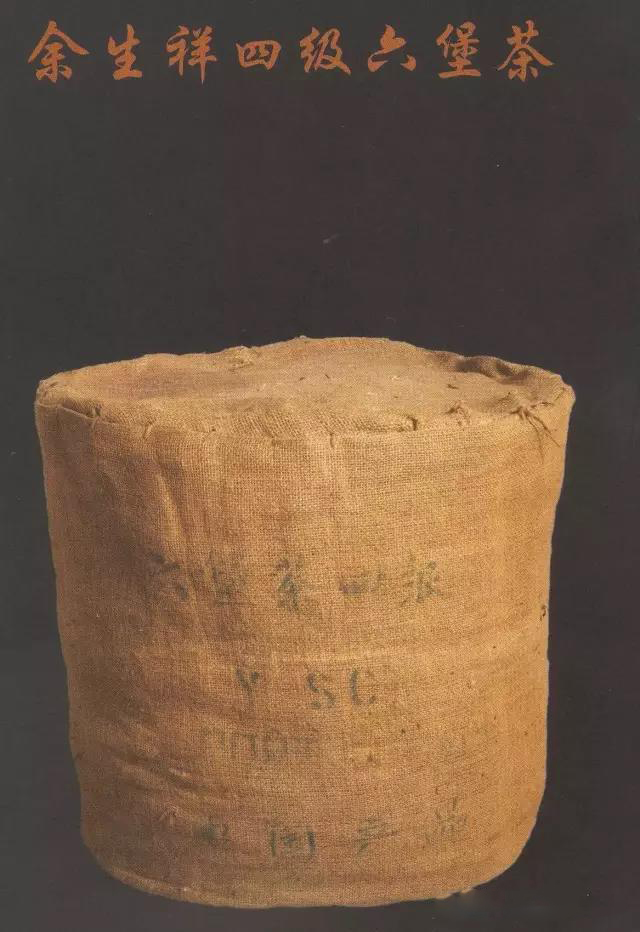

▲梧州中茶当年出口的六堡茶,会根据不同的茶行写有不同的代码唛号,余生祥的外包装中,我们能隐约看到Y的大写字符,这是当时一种有趣的特色

1973年是比较特殊的一年,对六堡茶来说是春天,但对香港人来说却是噩梦。

梧州中茶与香港的贸易始于上世纪50年代。香港德信行作为代理合作伙伴,进行对港、澳、台地区的转口出口业务。六堡茶也于那时风靡港澳地区,被香港人称为“陈茶”。

上世纪六十年代,梧州的出口贸易受到严重影响,数年以来出口总额持续下降。直到1973年,大陆政府恢复对外出口,贸易有所扩展。

▲上世纪五六十年代,梧州中茶销往香港的六堡茶,被称为“陈茶”,汤色是六堡茶正宗的“红、浓、陈、醇”

那年,广西梧州土畜产支公司(现梧州中茶)出口茶叶货值达59万美元,比1972年增长22.03%。

此时香港正熟睡在用金钱编织的席梦思上,连续几年的股票“牛市”,增长了人们不劳而获的欲望,资本时代,人人都被赋予了一夜暴富的可能性。

连茶行业也不能幸免,过去在茶叶行购买股票的人数很少,股票的价格不断抢升,茶叶行内购买股票的人数激增,此时超过50%的香港茶叶行涉足股票市场,茶叶经纪们每天到经销商店面询问茶叶与股票行情。

香港本就有喝茶传统,而据港英统计,当时酒楼、茶叶行是香港茶叶消费的主要场所,占了茶叶消费总额的七成。

股市狂飙,这种错觉就像是荷尔蒙,让人兴奋躁动。很难想象,人们一面喝着清幽的茶汤,另一面满脑子充斥着阿拉伯数字,以及各种算数题。

上帝让其灭亡必先令其疯狂。香港经历了漫长的疯狂的“牛市”后,在1973年还是迎来了其历史上首次的大股灾。

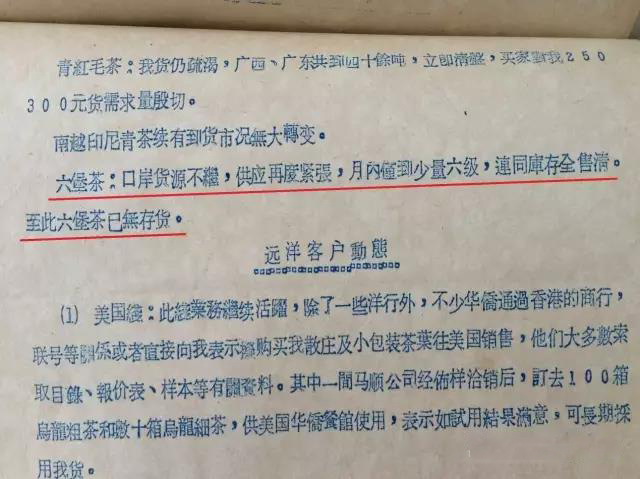

1973-1976年间,德信行每月定期寄往广西梧州土畜产支公司的《茶叶市场简报》(德信行有限公司编印,1973,现存于梧州中茶),从中我们可以看到那段历史在茶叶市场上的影响。

▲德信行当年每月定期寄往广西梧州土畜产支公司的《茶叶市场简报》,是观察香港茶叶市场珍贵的材料

“三月”,本月香港茶叶本销生意全面放慢。除个别脱销疏缺品种市道保持外,其他均转淡,主因香港通货膨胀急剧发展。

“四月”,梧州口岸货源不继,供应再度紧张,月内仅到少量六级,连同库存全售清,至此六堡茶已无库存。

说来也奇怪,1974年,随着资本世界出现经济衰退,香港与澳门经济下行,对于茶叶的需求锐减,导致茶叶价格稳中趋跌,各类茶货底积压,各商行为减少积压而缩减进货。然而,中茶六堡却在逆市中表现出“坚定不移”的状态。

据德信行统计,中国土产畜产公司(现梧州中茶)1974年对香港出口六堡茶222.75吨,货值19.6万美元,比1973年增量16.1%。历史就是这么奇怪。

在梧州,你可以听见当地人这样说,这里就是小香港啦。确实,梧州与香港紧密相连,更是这个地方六堡茶的福地,作为亚洲最大的金融中心,六堡茶随着香港人的推崇,进而影响着整个东亚以及东南亚地区。

比如,1984年3月,中土畜总公司(现梧州中茶)和香港德信行联合在香港举办首次“中国特种茶出口洽谈会”。中国、日本、东南亚等地与会的客商约400多人次,共成交特种茶3274吨。

而上世纪80年代,日本黑茶风潮兴起,六堡茶进入日本学界的视野,其中黑茶专家将积祝子教授就曾在一篇论文中说起,对于六堡茶的滋味口感来说,“这可是香港和广州不可欠缺的一种茶。”

所以虽无直接史料研究证明,六堡茶传入日本是因为香港,但其对这种传播的影响是一定的,后来六堡茶的保健功效被日本学界发掘,这就直接推动了梧州中茶的黑盒六堡茶,以神奇中国茶姿态风靡日本。

▲当年梧州中茶出口的部分产品,其中有“外贸三君子”——山水盒、黄盒、黑盒

如果说,大量出口到欧美的红茶在英国形成了英式下午茶文化,而六堡茶在南洋却是外出华工们思乡保命之物,从人生际遇来说,后者更令人动容。外贸史一方面是经济,另一方面则是家国流变的心灵史。

文章来源于:六堡茶大观,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

在1840年-1886年这期间中国茶处于世界的垄断地位,香港亦是重要的输出口岸,为执政的清朝政府赚得巨额贸易顺差。早在清道光二十三年(1843年)开埠茶市,经营内销茶叶以普洱茶为主,兼有乌龙茶、花茶、白茶等,相较名优茶数量甚少,而后海南红碎茶和英德红碎茶叶逐渐进入特区。除本地自饮消费外,国内各茶产区茶叶甚至印度、越南都经港转销,推动着茶叶消费量与饮茶习惯。

特区政府一贯采取自由往来“积极不干预”态度,并辅以关税减免、补贴等诸多优惠推动性政策,除遍地开花的茶楼、茶舍外,贸易发展局每年牵头举办香港国际茶展,各个博物馆也在举行茶文化、茶贸易、茶器具主题展览。无处不在的拉动着茶叶消费与凸显自由贸易港的特性。

近年来,受到绿色贸易壁垒等影响,茶叶出口量仍未突破40万吨瓶颈。在2020年根据《农业部关于抓住机遇做强茶产业的意见》中提出的五个大项及若干实施意见起到显著作用。依附原产地地理标识认证、农药残留标准指导措施和出口相关标准、取消茶叶税赋、实施出口退税政策、地方茶园与茶厂建设补贴等政策,加码茶产业扶植力度,茶叶出口贸易增幅明显。

我国茶叶产能除内销外,大宗茶与名优茶产量较为相等,但两者公斤单价相差较大,相同数量平均出口单价相差三倍以上。表现在绿品类中极为突出,在内地绿茶出口均价32.29元/每公斤的同时,特区的绿茶入关均价已达236.58元/每公斤,除去品质差异外均价相差7.33倍,差距较小的乌龙茶平均价也相差了两倍。

(注:数据来源于中国海关统计数据整理 下同)

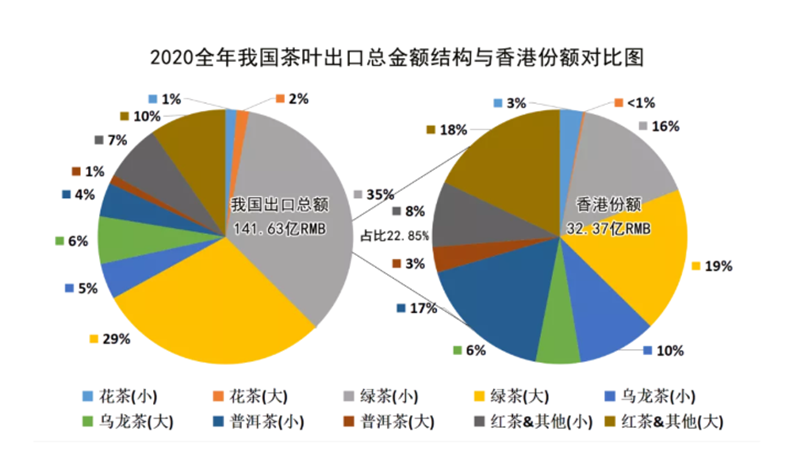

(注:数据来源于中国海关统计数据整理 下同)2020全年我国茶叶出口总额达141.63亿元人民币,出口总量34.88万吨。其中出口香港的额、量分别为32.38亿元人民币和1.4万吨,占比分别为22.86%和4.01%,疫情来临前我国茶叶出口额正逐年攀升,香港以1/20的份额数量占据1/5出口金额,反映平均单价明显高于我国出口总平均单价。(注:数据不包括马黛茶与澳门及台湾地区)

金额结构上我国绿茶出口金额占六成,而特区绿茶总金额仅占入关四成。普洱茶和红茶及其他半发酵茶分别以23%和26%结构需求同比高于我国出口总占比的5%与17%。其余花茶与乌龙茶的金额占比与国际茶叶消费市场需求较为相似。

从总量来看绿茶仍是占据其84%的主导性地位,而特区对于绿茶消费量与其金额大致相等都是占港总需求34%份额。乌龙茶12%、普洱茶14%、红茶及其他半发酵茶36%分别对应我国总出口量的5%、≤2%、9%,可见其消费中心仍 以乌龙茶、普洱茶、红茶为主。

我国茶叶外销常量省份有近22个,2020年仅浙江、福建、安徽、湖北、云南这五省之和就达百亿出口份额,占我国全年总出口额71.45%之多。而其中云南贵州两省同比上年分别增加39.49%和53.67%递增势头明显。

福建作为香港茶叶输入大省其自身三分之一的出口额都经港自销或转口,也因此占据榜首,相比之下是跃升五个名次的第二名云南的两倍之多。

一片叶子的出口要经选育、加工、抽检及报关等工序,所涉及业务交叉繁杂,常是负责人多,标准规则多,各地地方标准尚存差异,难与国际标准匹配等问题。以农残标准举例,国内自销现状下态度较为宽容,抽检送检环节较为私有化,以往同一品类等级工艺的产品在不同企业出厂可依不同标准而均属合格。近些年欧盟、日韩等主要出口国对农药残留的标准较为严苛标准,而最新农药残留标准法规EU0001/2016在2015年12月发布并实施,标准中涉及茶叶农药残留项有493个,对其未涉及的限量仍旧按照最低检出量默认标准(0.01mg/kg)进行限定。

绿色壁垒是我国茶叶贸易随国际一体化趋势日益显著,各国间贸易来往频繁,竞争加剧,出口制衡较多的壁垒。所处发达国家和地区政府以自身科技影响,以国民健康为考虑所拟定出的保护公约及法律法规标准等的诸多设置。针对他国设定准入限制,实现保护自身贸易逆差增大的目的。主要为严苛审核茶叶卫生防疫、外包装、农药残留等等。我国受此影响虽有些消极,但也起到利好的推动作用。

继中美贸易战之后、新冠肺炎COVID-19所造成的影响对各国打击逐渐凸显,我国借着防控疫情取得的利好突破全年100万亿GDP,享此红利同时要思考世界经济总体环境的严峻,各国人民因收入降低后茶叶作为非必需品所带来的消费疲软,如“看不见的手”在隐形降低了我国茶叶的出口量。

我国在疫情高压态势下仍能持续生产与流通是他国所不具备的,可趁此时机在经济上弯道超车。与此同时地方上组织茶叶出口质量安全培训,来与茶农共同积极面对出口挑战与新兴标准,不断提升自身的茶叶品质。以往我国都是以发展大宗茶为中心,如今各国需求逐渐走向是中高端的消费场景,目前与各国市场间需求形式存有一定差距,应着力丰富精深加工及衍生品种类,更新调整产品结构,预判各国未来需求,朝着多元化市场趋势转变。

肯尼亚的出口量一直领先与我国,斯里兰卡也是紧追其后。另外印尼、印度、越南的出口量以及其不断扩大的种植面积也都不容小视。

全球自由化贸易逾加明显,各茶叶主产国及其他贸易国均执行对外开放态度,其茶叶及衍生品征收进口关税较高,略高于非农产品进口关税,体现贸易保护倾向较明显。另外,各茶叶净出口国实施高关税进口政策,使国内茶叶生产企业的利益受到一定程度保护,继而发展本国茶叶出口。但我国同比其他出口茶叶出口国却实行较低进口关税,反观印度对于茶叶进口关税的保护力度高于我国,斯里兰卡、肯尼亚也尽然。这些现象都不利于国内茶叶生产以及茶叶的出口。

现如今,新冠疫情形势严峻,国际市场贸易竞争日趋激烈,特区政府对于拥有出口优势的商品给予开放支持,近年茶叶出口反映出对递增贸易发展增长具有实质成效。本质以完善升级生产加工技术、提高茶叶生产质量、丰富精深加工品类,以此争得我国茶叶的定价权与议价能力,使中国茶在国际社会取得较高地位。

作者:王添利 香港茶文化研究院 秘书长

注:内容转自湖北茶叶,贵在分享,如涉及版权问题请联系删除