主要关于武夷山茶的文章、知识;制茶、评茶经验交流,还有一些知识文章分享。

作 者:王 芳、刘宝顺、陈百文、杨江帆

摘 要:武夷岩茶具岩骨花香之韵,要领略这种岩韵需掌握好冲泡水温、茶水比和冲泡时间等方面才能得到美好的茶汤,更要掌握闻香、观色、品味的品饮技艺。

关键词:武夷岩茶;茶水比;冲泡时间;品质鉴赏;岩韵

前言

武夷岩茶产于世界文化与自然双重遗产地的武夷山,自然生态环境优美独特,碧水丹山孕育出独具“岩韵”风格的岩茶。武夷岩茶自古就广受追捧,古有一代帝王乾隆深夜品茗挥毫写下:“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠”的名句,近代有著名学者连横在其《雅堂先生文集》中总结道:“茗必武夷,壶必孟臣,杯必若琛,三者品茗之要,非此不足自豪,且不足待客。”现当代有国学大家南怀瑾最喜武夷岩茶,尤爱武夷山三坑两涧所产之茶。武夷岩茶的魅力由此可窥之,爱岩茶者众,而真正会冲泡和品饮岩茶者不多。

1 岩茶的品质特点

总的来说,岩茶外形条索扭曲紧结,色泽青褐鲜润,具岩骨花香之韵,叶底鲜亮柔软,绿叶红镶边。刘宝顺[1]分析岩茶品质风格形成的三个主要因素是:一为武夷山优良的菜茶品系;二是武夷山千岩竞秀、万壑争流的生态环境;三为岩茶独特精良的采制技术。

郭雅玲[2]分品种概括岩茶的品质特点,大红袍香气馥郁,有锐、浓长、清、幽远之感,杯底余香持久,滋味浓而醇厚、鲜滑回甘,岩韵明显;奇种香气清高细长,滋味清醇甘爽,喉韵较显;水仙香气浓郁清长,兰花香显,滋味厚、甘滑清爽,喉韵明显;肉桂香气浓郁持久,以辛锐见长,有蜜桃香或桂皮香,滋味浓厚鲜爽、刺激性强、回甘快而持久,岩韵明显。武夷名丛香气较锐、浓长或幽、清远,滋味醇厚、回甘快、杯底余香显,岩韵明显[3]。

2 冲泡茶器的择取

依据岩茶的品质特点选择配备合适的泡茶器具,主要从煮水器、冲泡用具、品饮杯三方面来探讨。

2.1 煮水器的择取

泡茶不仅对水质有要求,还要选择好煮水的器具。煮水器从材质来分可以分为铁壶、铜壶、银壶、不锈钢壶、玻璃壶、陶壶等,从加热方式可分为用电、用酒精灯和用炭等几种。电热不锈钢壶在平时的生活中使用最普遍,因其最方便,但沸腾后的水温达不到 100℃,尤其是在大功率下快速烧热沸腾的水。铁壶是日本最常使用的煮水器,已有四百多年历史,随着茶文化的交流推广,铁壶也逐渐流行于中国[4]。铁壶在日本茶道中经久不衰的原因主要有以下几个:一是铁壶能提升沸点,二是铁壶可以改善水质,三是铁壶煮水可以释放微量的二价铁离子,有利于人体健康[5]。陶壶和潮州风炉是潮州工夫茶茶道用来煮水的器具,最适于冲泡乌龙茶,但使用时较为不方便,须点火烧炭。

2.2 冲泡用具的择取

主要的冲泡用具有瓷质盖杯、紫砂壶、瓷壶等,还有出汤用的公道杯(较常用的材质是玻璃和瓷),在武夷岩茶的生活茶艺中瓷质盖杯与公道杯的搭配较常用,也有用紫砂壶进行冲泡的。在舞台表演茶艺中,两个紫砂壶搭配成子母壶,一个用于冲泡,一个当作公道杯[6];也有单用一个紫砂壶进行冲泡,然后用“关公巡城和韩信点兵”的流程将茶汤直接分入品茗杯中[7]。

根据平时的冲泡及品饮经验,结合茶具材质的特性,本人将瓷质盖杯和紫砂壶进行搭配来冲泡岩茶,用瓷质盖杯冲泡岩茶,用紫砂壶当公道杯。岩茶有三香,即盖香、水香和底香,用瓷质盖杯冲泡才能全面感受盖香,瓷质盖杯的盖香闻起来更高长、清晰。选用紫砂壶当公道杯的道理有两个:其一是紫砂壶的保温效果好,茶汤不容易冷,尤其是在气温较低的环境下[8],其二是紫砂壶具有醇化茶汤的效果,岩茶茶汤较浓酽,入口时表现出较强的刺激性,而通过紫砂壶的醇化可降低入口时的刺激性,但又不影响茶汤的醇度和厚度。

2.3 品茗杯的择取

品茗杯是茶桌必不可少之物,是直接联系茶客与茶汤的重要器物,其形状、材质、手感均对茶汤和茶客的心理感受有影响,故品茗杯选择对了既给茶席茶汤加分,又能让茶客愉悦。单从茶汤效果来看,岩茶品茗杯需选择留香效果好的杯子,从材质来看,瓷质的留香效果优于其他材质,从杯形来看,聚香留香效果好的杯形特点表现为杯身较高、杯口较小等。从色泽来看,内壁是白瓷的有利于观察汤色。

3 冲泡技术要点

好茶还需遇上懂冲泡的伯乐,才能化为完美的茶汤。水质、水温、冲泡时间、茶水比等是冲泡过程中对茶汤影响较大的因素,因此冲泡一杯好岩茶需掌握以下要点:

3.1 水质和水温

水质对茶汤的影响很大,因此,中国人历来讲究泡茶用水,好的泡茶用水除了达到饮用水的标准外,还需具备“轻、清、甘、冽、活”五个特点,即水质要清、水体要轻、水味要甘、水温要冽、水源要活[9]。

择水重要,煮水亦重要。一要掌握好火候,一沸太稚,劲不足,不能充分泡出茶香,三沸太老,水中氧气挥发,不能充分体现茶汤的鲜爽感,故二沸最宜;二要掌握好水温,冲泡岩茶的水温不低于 98℃,最好为 100℃沸水,这样才能充分激发茶香,尤其是与花果香密切相关的高沸点的香气物质。

另外,为了保证高水温冲泡,在冲泡前需用沸水烫杯,泡茶盖杯、紫砂壶和品茗杯都需烫热。

3.2 茶水比

茶水比是指投茶量(单位为 g)比冲泡水量(单位为 ml),茶水比太大,泡出的茶汤太浓,太小则茶汤太淡,故要掌握好合适的茶水比。福建省地方标准 DB35/T 1545-2015《武夷岩茶冲泡与品鉴方法》中建议岩茶的茶水比为 1:7 至 1:22,即投茶量(5g-15g):110ml,口味比较淡的茶客以(5g-8g):110ml 为宜,喜欢喝浓茶的茶客以(10g-15g):110ml 为宜[10]。在实际冲泡过程中以此标准为指导,可根据茶品的特色进行微调。

3.3 冲泡时间

影响茶汤浓淡的另一个重要因素是冲泡时间,有试验显示在 10min 内随着冲泡时间的延长,茶叶中主要成分的泡出量随之增多,冲泡 5min 后的浸出物主要是多酚类化合物中涩味较重的酯型儿茶素成分,这是不利于滋味品质的成分[11]。茶水比和冲泡时间对茶汤浓度的影响是相互的,茶水比大,冲泡时间要短,茶水比小,冲泡时间要相对长。在对岩茶进行品质评定时,以茶水比 5g:110ml,第一次 2min、第二次 3min、第三次 5min 的浸泡时间冲泡三次来准备茶汤[12],此法可以全面科学的鉴定茶叶的品质等级,但对于以享受美好茶汤为目的的生活品饮来说不是最适合的。

以品饮为目的的生活冲泡法是要将一泡茶的优点充分展现出来,为了能充分感受岩茶的芬芳香气,应采取较大投茶量和快速出汤的方式来冲泡。投茶量以经连续 4-5 次冲泡后叶底满杯为宜,即杯盖可完全接触到叶底,以 110ml 冲泡水量来说,7g-9g 的投茶量适合大部分人的口感喜好,10g-12g的投茶量适合喜喝浓茶者,当投茶量为 13g-15g 时,冲泡出的茶汤浓度极大,仅适合少数老茶客的口感要求。在此投茶量范围下,岩茶可冲泡7 次以上,有的能冲泡 10 次以上,每泡的浸泡时间都要掌握得当,一般来说,第一泡可浸泡 15 秒左右,第二泡和第三泡浸泡 10-12 秒,以后每泡逐次小幅延长浸泡时间。第一泡之所以比第二泡和第三泡浸泡稍长时间,是因为茶条才接触沸水,短时间内茶条未吸足水,其内含物不易泡出,而第二泡和第三泡时茶条已吸水,此时内含物浸出快,故出水也需更快,以免茶汤太浓。

4 岩茶色香味的鉴赏

茶好也需遇上懂茶人方能被欣赏,故在此根据岩茶的基本特性探讨鉴赏岩茶的要点。

4.1 观色

茶的色泽包括干茶色泽、茶汤色泽和叶底色泽,岩茶干茶显青褐或乌褐,好茶色泽润且均匀。茶汤颜色受焙火程度影响大,火功轻的岩茶汤色呈金黄或较深的黄色,中等火功的汤色呈橙黄色或深橙黄,高火功的汤色为橙红、深橙红或褐红,故不能依据茶汤颜色的深浅来判断品质的好坏。汤色的清澈明亮度才是好茶的标准,浑浊、暗淡无光都是弊病的表现。岩茶是部分发酵茶,故叶底表现为“绿叶红镶边”,做青到位的岩茶其叶底的“绿”表现为“明亮的黄绿色”,“红”是“朱砂红”,若是火功高的茶,其叶底颜色也较深,为褐色,不易看出其红边,叶表有“蛤蟆背”。

4.2 闻香

岩茶的香气包括干茶香、冲泡时的香气和叶底香。干茶香是指冲泡前的茶叶香气,将茶叶投入烫热的盖杯并摇动盖杯两三下,然后嗅闻干茶香,干茶香一般可以初步判断茶叶有无弊病,如有无异杂味、是否吸潮、有无陈味等,对评定茶叶品质优劣的影响不是很大。在品饮时重点鉴赏冲泡时的香气,可表现为杯盖香、水中香和杯底香:杯盖香是指茶叶浸泡在水中时揭盖嗅盖底散发出的香气,或者出汤后也可闻盖香,闻杯盖香是鉴赏武夷岩茶香气的纯正、特征、香型、高低和持久的重要方式;水中香是指茶汤在口腔中弥漫出的香气,杯底香是指杯中茶汤饮尽后或茶海中茶汤倒出后余留的香气,也称挂杯香,杯盖香、水中香和杯底香均纯正、持久者为优质岩茶的表现。叶底香是指茶叶冲泡多次后叶底散发的香气,品质好的武夷岩茶经多次冲泡后叶底仍有明显花果香或清甜气息。

乌龙茶以其迷人的花果香闻名于世,作为乌龙茶代表之一的武夷岩茶具有独特的香气魅力,香型丰富,气息厚重。武夷山茶树品种丰富,每个品种都有自己独特的香气表现,所以香气成为大家辨别品种的一个重要方面,如水仙的兰花香、肉桂的桂皮香,岩茶常见的香型有花果香(兰花香、水仙花香、桂花香、栀子花香、雪梨香、水蜜桃香等等)、桂皮香、花粉香、奶油香、特殊的丛味等。懂岩茶之人常用“香气芬芳馥郁,具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远”来形容岩茶香气的质感,“锐则浓长”是指香气闻起来非常浓郁霸气,所有的香气成分好似拧成一股绳钻入我们的鼻腔直达脑门,久久占居你的感官,“清则幽远”是指香气闻起来幽细清高,绵绵不绝,似初见平凡后渐感内涵底蕴深厚之人。

4.3 尝味

在武夷山的每个茶桌上都能听到啧啧有声的啜茶声,看似不雅,实则是技术与享受的过程,太幽雅的品饮岩茶是不够味的,岩茶茶汤入口后直接吞咽和在口腔舌面舞动后再吞咽的感觉是完全不一样的。啜茶的方法是茶汤吸入口腔后不吞咽,含在口腔然后通过喉咙用力吸气与放松让茶汤在舌面舞动发酵,岩茶的鲜、醇、香、活都充分的展现出来了,吞咽后还有齿颊留香之感。

岩茶的内含物丰富,故滋味具有一定浓度和厚度,品饮时能体会到不同程度的刺激性。林馥泉先生[13]认为“岩茶之佳者,入口须有一股浓厚芬芳气味,入口过喉,均感润滑活性,初虽有茶素之苦涩味,过后则渐渐生津,岩茶品质好坏几全部取决于气味之良劣。”姚月明先生[14]认为岩茶茶汤都带有一定程度的苦涩感,这是茶汤中咖啡碱、茶多酚等内含物较丰富所决定的,在品饮时要注意区别苦涩感在口腔出现的部位与停留时间,舌面略感苦涩属正常现象,能很快回甘,此种是岩茶滋味好的表现,舌根下面的苦是真苦,不易消除;舌两侧的涩感属轻微程度的涩,是茶汤正常的刺激感,能较快回甘,两颊的涩为中度涩,回甘较慢,齿根及嘴唇的涩谓之“麻”,停留时间长,不易回甘,是劣质茶的表现。岩茶的“回甘”有饮后很快生津回甘,也有不易察觉的回甘,这种不易察觉的回甘表现为品饮岩茶后喉咙开阔、舌齿清甘,喝白开水都是甜的感觉,非常舒服。

4.4 理解岩韵

“韵”是茶具有生机活力的体现,有韵之茶犹如点睛之龙。岩韵是武夷岩茶独特的生长环境、适宜的茶树品种、优良的栽培方法和传统的制作工艺等综合形成的香气和滋味,表现为香气芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度,滋味啜之有骨、厚而醇、润滑甘爽,饮后有齿颊留香之感,是武夷岩茶独有的品质特征,也称“岩骨花香”[10]。这种感觉既抽象又具体,对于岩韵的理解古往今来的知茶人均有独到见解。

乾隆皇帝对岩韵的理解:“建城杂进土贡茶,一一有味须自领。就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠。”清代著名才子袁枚对岩韵的理解:“我震其名愈加意,细咽欲寻味外味。杯中已竭香未消,舌上徐停甘果至。叹息人间至味存,但教鲁莽便失真。”晚清名人梁章钜,游武夷时夜宿天游观,与道士静参品茶论茶,静参谓茶品有四等,一曰香,花香小种之类有之,今之品茶者,以此为无上妙谛矣。不知等而上之则曰清,香而不清,犹凡品也。再等而上则曰甘。香而不甘则苦茗也。再等而上之,则曰活。甘而不活,亦不过好茶而已。活之一字,须从舌本辨之,微乎,微乎!然亦必瀹以山中之水,方能悟此消息。梁章钜由此将武夷岩茶特征概括为“香、清、甘、活”四字[15]。

从上可以看出清代名士对岩韵的理解都注重在品饮岩茶时的感觉上,至近现代,大家对岩韵的理解除了描述岩茶的特征外,更探究了岩韵的来源。曾任福建示范茶厂茶师的林馥泉在《武夷茶叶之生产制造及运销》中有几处写到岩韵[13]:武夷岩茶可谓以山川精英秀气所钟,岩骨坑源所滋,品其泉冽花香之胜,其味甘泽而气馥郁;臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜;还列举了当时善于品茶者常用的“山骨”,“ 嘴底”,“喉韵”等品茶术语。张天福先生认为品种香显、水中香味融合、饮后有回味是岩韵的表现。陈德华先生认为,武夷岩茶特殊的生态环境、科学的栽培管理方法、精湛的制作技艺等共同成就了岩韵,是由品种特征所表现出的“武夷地土香”[16]。周圣弘在《武夷岩茶“岩韵”新解》一文中将岩韵概括为:“岩韵是指在品饮武夷岩茶过程中所产生的以感官体验、化学特征、诗性精神及审美升华为内容的从生理感官到精神审美的综合感受。”[17]。

参考文献

[1] 刘宝顺,戈佩贞,陈德华等.漫话武夷岩茶———兼论岩茶优质机理[J].福建茶叶,2014(6):5-8.

[2] 郭雅玲.武夷岩茶品质的感官审评[J].福建茶叶,2011(1):45-47.

[3] GB/T 18745-2006, 地理标志产品 武夷岩茶[S].北京:中国标准出版社,2006,07.

[4] 安德升艺术.铁壶隽吻润 史韵添茶香[J]. tea,2013(12):68-69.

[5] 李自涌. 执壶品茗 吾心悠然———走进厦门“吾心铁壶文化艺术会馆”[J].东方收藏,2012(3):38-39.

[6] 马小玲.武夷茶艺的美学探究[J].南平师专学报,2005(10):150-153.

[7] 黄贤庚.武夷茶艺简释[J].福建茶叶,1991(1):49.

[8] 胡付照.生活茶艺视角下紫砂壶选择概要[J]. 农业考古,2015(2):52-56.

[9] 王绍梅.茶道与茶艺[M].重庆:重庆大学出版社,2013,01:57-58.

[10] DB35/T 1545-2015,武夷岩茶冲泡与品鉴方法[S].福州:福建省质量技术监督局发布,2015,12.

[11] 施兆鹏,黄建安 . 茶叶审评与检验 [M]. 北京:中国农业出版社,2010,08:15.

[12] GB/T 23776-2009,茶叶感官审评方法[S].北京:中国标准出版社,2009.

[13] 林馥泉.武夷茶叶之生产制造及运销[M].台湾:永安风行印刷分社,1943:4-5,81-82.

[14] 姚月明.武夷岩茶 姚月明论文集[M].武夷山:武夷山出版社,2005.

[15] 王镜轮.闲来松间坐[M].北京:故宫出版社,2012,09:248-251.

[16] 陈德华.说“岩韵”[J].福建茶叶,2006(1):46.

[17] 周圣弘.武夷岩茶“岩韵”新解[J].武夷学院学报,2010(4):13-20.

鸣谢:来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,在此表示感谢!

武夷岩茶生长在风景秀丽、挺拔奇伟的武夷山,这里海拔大都在几百米,有的达二千多米,山中云雾缭绕,日照很短,地质属丹霞地貌,土系沙质,给奇茗生长创造了得天独厚的自然环境。岩茶加工非常精致,要经采、晒、捻、焙、剔等繁多的工序,这些工序要掌握得恰到好处,不允许有丝毫马虎。

武夷山茶历史悠久,据记载,早在唐朝元和年间,就有采制武夷岩茶之说,至今已有一千多年的历史了。古代许多方士游臣、文人墨客都把品尝武夷岩茶作为一件赏心乐事,不少文人还吟诗作赋。明朝万历年间,荷兰人就运输武夷岩茶经爪哇转销欧洲各地。不久,美国人也到福州、厦门采购武夷岩茶。此后,武夷岩茶便在美国、北非等国陆市场上销售。

自古以来武夷岩茶就作为佳品,深受朝野的珍重。元朝皇家宫廷对它十分赏识,列为御茶,并在武夷九曲满溪畔的四曲建造御茶园,设了“焙局”。民间对武夷岩茶更是视若珍宝,至今在武夷山茶区流传下许多名茶、名丛的摩崖石刻,如:大红袍、半天腰等。据史料记载,武夷岩茶的品种多达360多种,福建闽南、广东等地及港澳台同胞,都把品尝武夷岩茶作为一种雅兴和享受,不少老华侨谈起武夷岩茶更是津津乐道。

饮品武夷岩茶是很讲究茶具的,泡茶用的茶壶一般都小如香椽(村子)、茶杯如胡桃,壶小泡出茶汤来,既浓又少,把杯上口,不忍一饮而尽,只好细细品尝,芳醇扑鼻,舌有余甘,这样才能品尝出武夷岩茶的韵味。武夷岩茶品种甚多,经茶师开导和反复品尝才能略辨不同味道,初入口时,虽觉苦涩,但亦有清浊之分,深淡之别。奇种茶苦涩,较清淡、柔和,随之而来的甘甜也较清淡;水仙茶却浓烈,而后亦倍觉苦烈爽口;肉桂茶则介乎两者之间,似乎有一种恰到好处的感觉。武夷山的茶农说,奇种茶略带草香,水仙茶香味馥郁,肉桂茶则清芬缠绵。不过奇种的草香,不是仲夏原那种浓郁的草香,而是暮秋草籽清香,香中隐杂着一股淡淡的艾蒿香味。水仙浓烈馥郁的香味果,总感到透出一股茉莉扑鼻的芬芳。相比之下,肉桂则显得清幽极了,这清芬的香味让人难以捉摸,有时觉得清淡、淡若兰花样的幽香;有时觉得浓郁,浓似一掬盛开的玉兰。肉桂之上的“大红袍”,更是身价百倍。宋代著名文学家范仲淹用:“长安酒价减千万,成都药市无光辉”的诗句来推崇大红袍的身份,他品尝了大红袍后“两补贴清风起,我欲上蓬莱”简直飘飘欲仙了。由于大红袍不同凡品,为数甚少,在国际市场上一两大红袍的价格比十斤普通武夷岩茶还要高,享有极高的声誉。

美味芳香的武夷岩茶,曾陶醉过每位走访武夷的游人。1985年日本女作家左能典代小姐首次观光武夷山,发觉武夷山美、水美、武夷岩茶味更美,回国后经过二年多的酝酿筹备,于1988年1月15日在日本东京都创办了日中文化交流沙龙——岩茶房。顾名思义,透过灵草之岩茶,来致力于学习日中文化,加深两国人民的互相信赖和理解。身为小说家的左能小姐自从与武夷岩茶结下不解之缘后,写作之余还一门心思钻研岩茶,为了让日本人品尝到新鲜的岩茶,她曾不辞劳苦,多次远涉重洋,来到武夷山采购武夷岩茶,一箱箱运回日本。她刻苦学习有关武夷岩茶的知识,成了日本的中国茶通。1989年开始,她连续三次组织带领日本茶道旅游团,专程造访武夷茶观并交流两国茶文化,在武夷山品岩茶、论茶道,交流中日两国人民之间早就存在的“茶道”。

福建的茶叶生产历史悠久,而武夷山又是福建茶的故乡,早在清朝嘉庆年间,随着大陆汉族同胞向台湾移民的增多,种茶技术、制作技术也从福建传到了台湾。在台北县文山种植后,又随移民向南发展而逐渐扩大,分布至桃园、新竹、苗栗、南投一带。最盛的1960年,台湾茶叶栽培面积达48432公顷,全省茶农约2.7万余户,亩产约65公斤,70-80%外销,其乌龙茶最著名的是“冻顶乌龙茶”被视为茗中极品。

据台湾《联合报》1984年9月17日报道,台湾前“副总统”谢东闵在当年6月16日在探望新任“台湾省主席”邱创焕时,曾畅谈台湾的茶叶史。谢说:“台湾闻名的冻顶乌龙茶及文山包种茶,都是从大陆跨海移植台湾的。一部台湾的茶叶史,也就是台湾与大陆血肉相连的见证。”谢又说:“当时读书人、秀才在台北应试,举人则赴福建福州应考。有人自福州考试回来,便顺手带回名闻天下的武夷茶,这是台湾茶叶的根,也是民族的根。”

冻顶山在台湾南投县鹿谷乡东面,为凤凰山的分脉,蜿蜒数十公里,目前所称的“冻顶乌龙茶”产地,包括属于鹿谷乡的彰雅村、永隆村、凤凰村、广兴村等。

冻顶山虽名冻顶而四季如春,年平均温度为二十摄氏度,常年多雾,日照较短,土质为红土,最宜茶树生长,其天然环境与福建武夷山可相媲美。

冻顶茶是120年前从福建武夷山移植去的。据记载,清咸丰乙卯年(公元1855年),鹿谷乡有一位林凤池先生,自幼聪慧,勤学不倦,由当地父老资助,来福建参加乡试,中了举人,当他衣锦还乡时,闽省林氏宗亲设宴庆贺,并邀请他到武夷山游览。林凤池看到这里碧水丹山,风景秀丽,武夷山的“乌龙茶”驰名中外,便乘兴来到武夷开心永乐禅寺小憩,拜访该寺方丈,说明自己是台湾鹿谷乡人,想购买武夷茶苗返乡赠于乡亲,以报故乡父老养育之恩。林凤池诚挚的话语,感动老方丈,随之赠送武夷“青心乌龙茶种”茶苗36株,嘱咐说“此为夷陵乌龙茶佳种,望悉心照顾,如能分栽广植,则子孙享用不尽”。回乡之后,林将携回的茶苗24株分送给竹林村等地种植。未获成功。另12株送给冻顶山的林三显先生种植成功,其后逐渐繁植成园,因其品种优良,加之精心栽培,附近农民均向林先生移苗广植,成为今日冻项名茶产区。

后来,林凤池奉旨晋京,将加工好的乌龙茶带云献给道光皇帝,皇帝一尝,感到十分清香可口,连声称赞说“好茶、好茶”,并问这茶是哪里来的。林凤池奏明来自祖家福建武夷山,移植在台湾冻顶山上。道光皇帝说“好吧,这茶就叫冻顶茶”,从此台湾乌龙茶也叫冻顶茶。这一民间传说,至今仍在台湾广为传颂。

来源:今日武夷山,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

经由一个平台 进入一片净土 过上幸福生活

经由一个平台 进入一片净土 过上幸福生活

当代茶圣吴觉先生在《整理武夷茶区计划书》中,对武夷岩茶的品质特征是这样评说的:“方臻山川精英秀气之所钟,品具岩骨泉冽花香之胜。”说明武夷山这个地方茶叶的品质已达到“日臻完善,渐臻佳品。”其“岩骨花香”形成武夷岩茶的独特的韵味。这是一位泰山北斗式的茶人,对“岩韵”精辟的论述。

武夷岩茶是中国十大名茶之一,福建省乌龙茶的佼佼者,其取胜在滋味醇厚,香气浓郁,这在国内,或者说全世界也可以是任何高贵的茶叶所不能及的。所说品具岩骨花香之胜,并不是文人一种夸词。如以近代名词来解释,所谓“山川精英秀气”和“岩骨花香”实在是“自然环境”四字,自然环境对茶叶品质,当然是很重要。

茶韵

韵者、味也。简而言之,茶韵即各种名茶的独特韵味或风韵。大凡茶人善于品茗者,都讲究欣赏茶韵,特别是各种名茶的独特韵味。如:武夷岩茶有岩骨花香的“岩韵”;铁观音有香高而秀,密底兰香的“观音韵”;台湾冻顶乌龙有味浓甘润的“喉韵”;广东凤凰水仙有天然花香的“山韵”;龙井茶有香气清鲜而持久,滋味甘美醇厚的“风韵”,苦尽甘来乃品饮功夫茶之韵。品味和鉴赏名茶的这些独特的韵味,既是茶人的一种莫大的享受,也是考验茶人修为的重要手段。

中国古代文人和茶有不解之缘,可以说没有古代文士,便不可能形成以品为主的饮茶艺术,不能实现从物质享受到精神享受愉悦的飞跃,也就不可能有中国茶文化的博大精深。文人雅兴风流,是中国茶文化最有韵味的篇章。

中国茶韵古已有之。“茶之为饮最宜精行俭德之人”。“使佳茗而饮非其人,犹汲泉以灌蒿莱,罪莫大焉。有其人而未误用其趣,一饮而尽,不暇辨味,俗莫甚焉”。明代在武夷品茶颇得岩韵的陈雨诗云:“毫尖似雪细于丝,活水须烹品色时。只许素人来共啜,莫教肉鄙酒徒知”。由茶及人,又由人及茶,循环往复,而韵高致清,这就是古代的“茶韵”。

谈论茶文化时,“韵”字不一而足,有“岩韵”、“音韵”、“风韵”、“喉韵”、“山韵”“韵致”等等,既流行于品茗者的口头语,更见于诗文典籍。除“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜,”其是近人移花接木的伪托唐人评语之外,早在宋代就有宋庠《谢故人惠建茗》“左金历沸香殊有韵,走瓷涵绿更怀空。”赵佶《大观茶论》的“冲淡简洁,韵高致静。”元代李德载《阳春曲·赠茶肆》中曾写到“风韵美,唤醒睡希夷”、“风韵煞,到底属陶家”。李正民《以山泉水煎茶》:“石鼎煎来甘有味,乳花浮处色尢鲜。”乳,清冽的泉水。后人以“石乳”赋于武夷茶之名。

明代李时勉《章郎中送茶》“玉堂曾是夸风韵,何以陶潜乐醉眠”。许次纾《茶疏》“韵致清远,滋味甘香,足称上品”。清代的“君不可一日无茶”的乾隆皇帝更钟情于茶韵,“滋因赓韵识造诣,弗在瀹瓯及烹鼎”。他的确饮过武夷接笋茶之后,赞岩茶曰“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠”;诗中“骨鲠”;骨指品质,气概,引申为武夷岩茶的品质,有骨气,侠骨;鲠指卡喉的鱼骨,比喻心中有话,急需向人述说“岩韵”,而鲠在喉中,非吐出不可。“骨鲠在喉,一吐为快”。《黄山志》上有“莲花庵旁就石缝养茶,多清香冷韵,袭人断腭,谓黄山云雾茶”。《武夷山志》也记载:“武夷岩茶纯远而逸,致韵双发”。这类例证不胜枚举。

中国茶韵涵盖着茶俗、茶道、茶艺。“有韵则生,无韵则死;有韵则雅,无韵则俗;有韵则响,无韵则沉;有韵则远,无韵则局。物色在于点染,意态在于转折,情事在于犹夷,风致在于绰约,语气在于吞吐,体热在于游行,此则韵之所由生也。”当代茶学专家余悦教授引明人陆时雍《诗镜总论》中语,这些话正可作为“茶韵”的注脚。

岩韵

武夷之茶历史悠久,“兴于唐盛于宋”。武夷山茶僧诗人释超全《茶歌》云:景泰年间茶的韵味是茶树品种,生态环境栽培技术和制茶工艺的综合效应,也就是说各种名茶韵味的形成。这种效应是与茶树品种本身的遗传性,栽培环境中的自然条件和栽培的措施,制茶工艺中的制作手法分不开的。

当代茶界泰斗张天福《福建乌龙茶》说:乌龙茶的制茶工艺,源于武夷岩茶,由于武夷山独特的自然环境熏陶,遂使武夷岩茶品质具有特殊的“岩韵”。武夷岩茶不仅品质超群,而且在中国,乃至世界茶叶的发展史上都占有极其重要的地位。武夷岩茶之所以名闻天下,声誉日隆,其最突出的特点是它处于“岩骨花香”之胜地,品饮时有妙不可言的茶韵,独称“岩韵”。

岩茶,顾名思义,即武夷大山岩和岩面上生长的茶。古代称浓茶或称酽茶,酽与岩同意,岩茶含有浓茶之意。当代茶学专家阮浩耕教授指出:武夷岩茶的品质特征是:条索粗壮、油润;香气浓郁、清高,滋味醇厚、回甘,茶汤澄清、明亮,使武夷岩茶具有独特“岩韵”,是乌龙茶中的佼佼者。上世纪八十年代专家如是说。可知,武夷岩茶的岩韵,就是武夷茶的茶韵,中国茶叶的风韵,“岩韵”代表武夷岩茶的品质特征。

古代文士名人对武夷茶的品质,推崇备至。如清代袁枚(1716-1789)有一段游武夷品岩茶的韵事:“余游武夷……僧道争以茶献,杯小如胡桃,壶小如香橼,每斟无一两,上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼体贴之。果然清芬扑鼻,舌有余甘。一杯之后,再试一二杯,令人释躁平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清而味薄,阳羡虽佳而韵逊矣,颇有与水晶品格不同之故。故武夷享天下盛名,真乃不忝。”当代书法家潘主澜《武夷岩茶》诗云:“岩茶风韵不寻常,活甘清香细品尝。解得此中梁氏语,《归田琐记》去端详”。《归田琐记》是清朝两江总督梁章钜的佳作。

梁章钜(1775-1849)七十岁时,游武夷,住宿天游观与静参羽士夜谈茶事,把武夷岩茶的风韵,归纳为“活、甘、清、香”四字真谛。在《品茶》中记述着与静参羽士论茶谓至茶品四等:一曰香,花香小种之类皆有之;今之品茶者,以此为无上妙谛矣,不知等而上之,则曰清;香而不清,犹凡品也。再等而上,则曰甘;香而不甘,则苦茗也。再等而上之,则曰活;甘而不活,亦不过好茶耳。

活之一字,须从舌本辨之,微乎微乎,然亦必瀹以山中之水,方能悟此消息”。武夷是以“石为神韵,水为灵韵”的名山。武夷茶名气非同一般,其原因之一,在于吸收大山灵气。以山中水瀹山中茶,古人早已得武夷岩茶之韵味矣。中国茶艺大师台湾蔡荣章教授的业师林馥泉,1941年曾随吴觉农在武夷山中央茶叶研究所工作,认为武夷产茶有着得天独厚的自然条件。所谓岩韵,岩韵即灵气,精英。武夷山采制的茶香,茶味产生的感觉,就是茶人脑海中呈现出来武夷山的山水灵气、风土,别处的茶叶无可取代的,这就是岩韵。

武夷岩茶的“岩韵”来自“山川精英”、“岩骨花香”和“清冽石泉”,也就是来自独特的生态环境。因岩茶为武夷名胜区特产,必须缘岩栽种,所谓“方臻山川精英、秀气所钟;品具岩骨,泉冽花香之胜。”按《诗经》:“万邦之方”,毛传云,方,则也。“臻臻于卫”今多用作达到的意思。方,指武夷山“渐臻佳境”,武夷茶则达到山川精英秀气所钟,从栽植瀹饮都离不了水,强调山中清冽之泉瀹以山中岩茶,始显独特的“岩韵”。

岩茶品质定性。20世纪90年代末,有人为了标示武夷岩茶历史悠久,将“方臻山中精英秀气所钟,品具岩骨花香冽之胜”,栽在唐代诗人徐寅头上,“(武夷岩茶)素以岩骨花香之岩韵著称于世。令人为之倾倒,为之神往。”(见《漫话武夷茶文化》中《岩骨花香之神韵》)将当代茶叶大师的“岩韵”定义,伪托为徐寅的评语“提早比古”地,将武夷茶与武夷岩茶划等号,“是不知武夷岩茶是武夷茶的内涵,而武夷茶是武夷岩茶的外延。”爱好品茶啜茗的人,大都有过饮后余味回甘的美感,精神亢奋,疲劳顿消。烦闷涤除,思爽过寐,故有“疏香皓齿余味,更觉鹤通杳冥”(唐·温庭筠)之时,齿颊留下的茶香余味,令人感到心灵通向仙境,便有“两腋清风生,我欲上篷莱”(宋·白玉蟾)诗人们所领略的“岩韵”。

武夷岩茶的品饮,最讲究岩韵。因乌龙茶制法介于红、绿茶之间,真有了“绿叶红镶边”的特色,其品质风格,具有红、绿茶之长,无红、绿茶之短,饮后齿颊留香,回味甘鲜。不同产地不同茶树品种,则有不同风韵。

品尝铁观音的“音韵”,岩茶的“岩韵”,风趣无穷。然有人说“岩韵是只可意会,不可言传的东西。”使初尝武夷岩茶者,望茶兴叹,这对武夷岩茶的推广有何益处。

武夷岩茶的品质特征,有很多评述。一般来说,不外乎外形粗壮乌润,泡后呈现“绿茶红镶”,香气浓郁,滋味甘醇等等。但高明的评茶专家却认为上等岩茶(包括大红袍)贵在具有天然真味,即岩茶特有的韵味,叫做“岩韵”。

品饮武夷岩茶时,首先是闻香。闻茶香,名人有名人的感受;“茶香馥郁具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远。”“其香如梅之清雅,兰之芳馨,果之甜润,桂之馥郁,令人舌本留甘,齿颊留芳,沁人心脾”。这些都是前人对武夷茶以及武夷岩茶的香韵耐人寻味的评语。

武夷岩茶专家姚月明说:品饮岩茶首重“岩韵”,岩茶香气馥郁,具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远,味浓醇厚,鲜滑回甘,有“味轻醒醐;香薄兰芷”之感,正所谓“品具岩骨泉冽花香之胜”。

大红袍为什么那么出名,这些你必须了解

大红袍的传说

传说中的大红袍母树

美丽的茶山

美丽九曲溪

九曲古茶道

这是自家的茶园

武夷岩茶(大红袍)功效

经现代科学研究发现,武夷红茶,岩茶(大红袍)含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、EGCG四种有益成分高,具有抗癌、降血脂、增强记忆力,降血压等良好的作用。茶多糖含量是红茶的3.1倍,绿茶的1.7倍,可以增强人体免疫力,降低血脂;作为茶叶特有的茶氨酸——含量达1.1%,可以促进脑部血液循环,具有增强记忆力、降低血压的作用;其中最重要的EGCG更具有抗癌功能。

魅力一:丰厚文化底蕴

1,大红袍在历史上出现早,可追溯至汉代。

2,武夷岩茶一直是历朝皇帝、达官显贵的钟爱之物,也受到文人墨客的赞颂。

3,多姿多彩的形式。文化从历朝历代皇帝品饮赞誉到文人墨客吟诗作画,直到民间的斗茶,表现形式丰富。调查显示关于武夷岩茶的诗词至少有200首以上,文赋有60篇以上,近、现代赞颂大红袍的文章,更是多如牛毛。

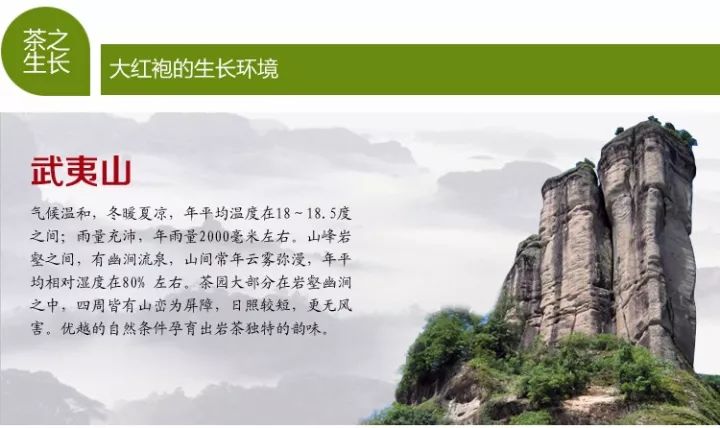

魅力二: 特殊的生长环境

武夷茶,生长的天然的环境中,四季云雾缭绕,湿度大,雨量充足,日照少,且多为“漫射光”或“散射光”。 武夷岩茶大红袍均长在谷壑、涧坑、岩凹之中。土壤好,武夷岩茶大红袍,成长的土壤大部分是烂石与砾壤之间,因此有岩骨花香。

魅力三:独有的岩骨花香

武夷岩茶大红袍独有岩韵,晚清梁章钜在《归田贞记》中记载的“香、清、甘、活”。茶叶专家骆少君曾说“武夷岩茶一旦被消费者真正感悟之后,便会产生强烈的偏爱及无限的忠诚”。

魅力四:武夷红茶,被认为是红茶的鼻祖

宋以来,这里的先民就有制绿茶的历史,直到400年前的一个机缘巧合,世界上第一款红茶在桐木村诞生了,因此这里生产的武夷红茶,被认为是红茶的鼻祖。400年前,由于红茶被欧洲宫庭所推崇,武夷红茶走向了世界。

桐木关大峡谷

武夷岩茶(大红袍)加工工序

就岩茶制作技艺而言,确如著名茶叶专家陈椽所言:"武夷岩茶创制技术独一无二,为全世界最先进的技术,无与伦比,值得中国人民雄视世界"。这种"看青做青",半发酵的乌龙茶工艺,是我国古代茶叶制作技艺的集大成者,满足了人们在品茗过程中,闻香、吃茶的双重需要。2006年被列为518项国家非物质文化遗产,是茶中的唯一。

采摘

武夷岩茶(大红袍)的采摘与一般红绿茶不同,其鲜叶采摘标准为新梢芽叶生育交成熟(开面三四叶),无叶面水、无破损、新鲜、均匀一致。鲜叶不可过嫩,过嫩则成茶香气低、味苦涩;也不可过老,过老则滋味淡薄,香气粗劣。而且应尽量避免在雨天采和带露水采;不同品种、不同岩别、山阳山阴及干湿不同的茶青,不得混淆。

做青

做青是形成大红袍品质的重要阶段,将水筛中的凉青叶不断滚动回旋和上下翻动,如此重复7~8次,逐步形成其特有的品质特征。摇青次数和时间,视青叶的变化(香型与叶色)而定,俗称“看青做青”。在后半阶段,必要时辅以“做手”,弥补摇青不足。一般摇青规律先轻后重,静置时间先短后长,多摇少做。

杀青

杀青是结束做青工序的标志,是固定毛茶品质和做青质量的主要因素。其杀青标准:叶态干软,叶张边缘起白泡状,手揉紧后无水溢出且呈粘手感,青气去尽呈清香味即可。

揉捻

揉捻是形成武夷岩茶外形和影响茶叶制率的主要因素。初揉后即可投入锅中复炒,使茶条回软利于复揉,又补充杀青之不足。

走水焙

岩茶“走水焙”在一个密闭的焙间中用培笼进行。在各个不同温度(90~120℃)的焙窟上以“流水法”操作。使复揉叶经历高、低、高不同温度的烘焙,达六七成干下焙。整个过程10多分钟。速度快、工作紧张,故又称“抡水焙”。

簸扇、凉索与拣剐

走水焙下焙后,簸扇去片末,然后摊凉5-6小时,以增进后熟作用,使滋味醇和、色泽沙黄而浦润。再经拣剔去除梗与茶朴,即可复培。

炖火与趁热装箱

拣剔后的茶条先以90~100℃的培温复焙1-2小时,再改用70~90℃低温“文火慢炖”。这是武夷岩茶特有的过程、对增进汤色、耐泡、滋味醇和、香气熟化等有很好效果。最后趁热装箱,也是一种热处理过程,对品质也有一定良好影响。

以上工序完成,至少需要三个月时间!

武夷岩茶大红袍传统手工制作技艺被列为国家级“非物质文化遗产”,其工序之繁复、技艺之高超,劳动强度之大,费时之长,制约因素之多,是其他茶类所没有的。

1、 武夷大红袍属于六大茶类中的哪类,我们选择的时候注意什么?

答: 大红袍是属于乌龙茶,是武夷岩茶之王,是武夷岩茶的扛鼎之品,更是茶中的极品。生长在武夷山脉的茶叶独领山水灵气,岩缝和沟壕的格外土质赋予大红袍一种坚韧,醇厚的质量,选择的时候注意传统的烘焙方法,更增添了大红袍茶类特有的, 与木有关的碳香和火香。

2、 大红袍为什么又叫岩茶?

答: 岩茶,顾名思义,就是吸收岩石营养成为百年茶树采制的茶,它生长环境靠近岩石,在山谷之中,日照短,多反射光,温差大,湿度高,终年细泉浸润流滴或雨水冲刷山体,山体中的矿物质和各种微量元素被水源带到山脚的茶园,在光合作用下,促进老茶树吸收山体中的矿物质和微量元素, 得天独厚的自然环境,造就了大红袍的优异品质。

3、武夷山大红袍在中国茶叶中的地位?

答:大红袍是武夷岩茶中的当家种类,它的名望和位置就像是北京在我国的地位。

4、大红袍种植,会使用农药化肥吗,我在选择的时候,应该怎么去避免?

答: 我们从来不使用肥料和农药种植茶树,对茶园的管理慎之又慎,茶园必用石头垒砌围护,只靠填客土、盖绿草以提高地力;有虫时只用山中草药喷洒,我生产的茶,确保每一片茶叶的安全,生产出 从“茶园到茶杯”的放心茶。

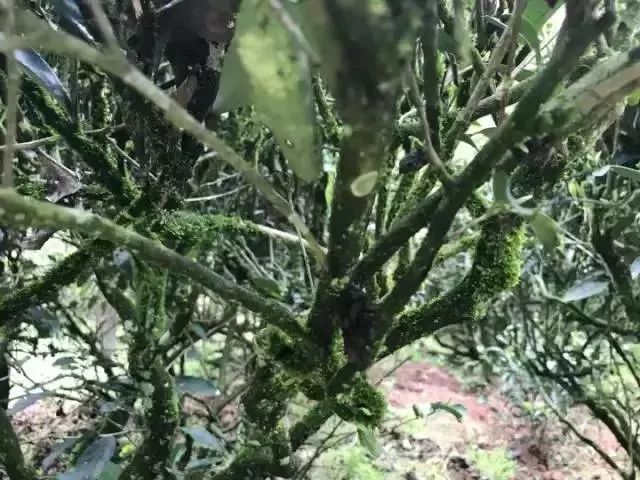

5、我看有人宣传说茶山都是几十年的老茶树,是真的吗?

答:如果是武夷山产区的茶,确实是真的,茶场都是祖辈传下来的,以我们的茶园为例,茶树基本都在60年以上,有的老枞甚至上百年, 茶树长满了青苔,这样的茶树才味道醇厚,香气十足。

6、 什么时候采制的大红袍才能保证高品质?

答:大红袍采摘的时间,正是武夷山的雨季,山路狭窄湿滑,很容易摔倒,所以我们早上6点就要上山,到上午9-11时,下午2-5时的茶青质量最好,露水青最次。一天只采这5个小时。

为了保证质量,我们茶山有三不采: 雨天不采、有露水不采、烈日当空不采,只采开面的5片叶子,最后只会留下2-5叶做茶,这些都是为了能采摘到嫩度适中的茶叶,只有这样茶叶制成茶后的香气才会馥郁茶色正。

7、市面上几十或者100左右一斤的大红袍,我在购买时怎么去分辨它是不是真的大红袍?

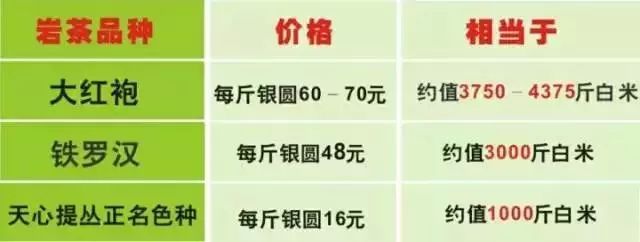

答:辨别的方法很多,单从这个价格来看,我不能说别人的不是大红袍,大红袍历来就是御用国茶,我给大家看一看过去的价格

这个仅仅是制茶成本就299元,还不包括开店运营,店面员工工资,如果茶青好一点的,价格更是翻倍, 茶叶珍贵的地方就在山场产量有限,山场产量少的茶叶,价格更是天价。