桐木关,世界自然和文化双遗产,物种博物馆。

它位于武夷山腹地,福建江西两省交界处。这里平均海拔1200~1500米,气温低、降水多,湿度大,每年雾日多达100天以上。

春夏之间终日云雾缭绕,冬暖夏凉,昼夜温差大,年均气温18C,日照较短,霜期较长,土壤水分充足,肥沃疏松,有机物质含量高。茶树生长茂盛,茶芽粗纤维少,持嫩性高。

两省交界之处。

空气中满是植物和土壤混合的新鲜味道。

桐木的茶树

优越的自然气候和地理环境为茶树创造了得天独厚的生态条件。这里的土壤由侏罗纪兜岭群火山岩和燕山期花岗岩分化而来,保护区内山高林密,随着四季的变化,落叶、枯萎的植被成了茶树天然的绿色肥料。

山里溪水流淌下去,汇集成穿越武夷山景区的九曲溪,更是纵贯福建省的闽江源头。

茶树在哪里?好像无处不在的样子啊,考考眼力,找找茶树。

安静坐下来,你会听到毛竹生长的声音。

正山小种红茶的原料为武夷菜茶群体品种,野生、半野生。不同于人工栽培的规则茶园,更不同于工整的机械采摘茶园,这里的茶树自然生长在竹林、针叶林和阔叶林里,满眼看去似乎找不到茶树,又似乎无处不在。无以伦比的生态环境,但也带来了采摘的难度——只能依赖人工。

包裹茶树的青苔,是令骨灰级茶客们心醉的“枞味”主要来源。

采 茶

这里每年只做一季茶,5月份,山里会有一种繁忙且欢乐的气氛。正山小种不会采嫩芽,一般采半开面3-4叶,嫩梢比较成熟,糖类含量高,多酚类化合物含量较少,苦涩味不易显,有利于茶汤滋味形成。

不急切不早采,耐心待天时——这样的价值观体现在这里的很多生活细微之处。

这样陡峭的深谷两壁,我连站立都困难,但采工……她们像从来就生长在这里一样从容。采摘地点与制茶场所往往距离遥远,需翻山越岭。采茶路也大多不那么好走。

像这样的“路”,当地挑工也可以满担青叶100多斤健步行走。春天茶季,晴天难得,采茶做茶更是竭尽全力。

制茶——新工艺红茶时代

桐木关红茶(正山小种),超过400年传统,更有过改变世界的辉煌历史,由于各种原因,在国内仅是近些年才被人认识。传统正山小种制法,由于工艺繁琐考究,耗时耗工成本高昂,如今难得一见。

今天,即使在桐木关,也大多与世界各地一样,使用可控性更好的室内萎凋槽……

溪水左手边的巨大木制建筑物,据说建于100多年前,是现存世界最大的“青楼”。在茶界,它是传奇,是膜拜的对象,但在当地,它只是静静地安于一隅,看时间变迁。即使在繁忙的茶季,由于传统制法的凋零,青楼也远远没有了往日的辉煌。

有记载:“桐木关村生产的正宗正山小种红茶,品质优异,卖价最高。清咸丰五年武夷红茶有记录的最高销量为26万担。1838年广州出口的武夷茶 30万担1.5万吨,红茶占24万担。

最鼎盛的1880年福州港出口茶叶74万担,其中武夷红茶和工夫红茶共出口63万担。

其时,茶叶贸易的发展使白银源源流入中国,估算18世纪从欧美运往中国的白银约1.7亿两。白银大量流入中国,在中国还一度造成‘钱贵银贱’。 ”

遥想当年,红茶贸易是何等辉煌,现在,还能否从这座落寞青楼中体会到点滴昔日的荣耀?

这座最著名的大青楼,上下4层结构,不设楼板,用木条隔开,横档每隔4-5厘米一条,上铺青席,供摊叶用。岁月沧桑,计划经济时代的集体财产,村民共用。

正山小种制茶季

松烟香、桂圆味是它的显赫标志。正山小种条索粗壮紧直,身骨重实,不带毫芯。汤色红艳,香气高爽持久,滋味浓醇,活泼甘甜。叶底明亮,呈古铜色,叶张柔软厚实……

历史上,正山小种红茶最辉煌的年代在清朝中期。据史料记载,嘉庆前期,中国出口的红茶中有85%冠以正山小种红茶的名义,鸦片战争后,正山小种红茶对贸易顺差的贡献作用依然显著。

在正山小种红茶享誉海外的同时,福建的宁德、安徽的祁门等地也开始学习正山小种红茶的种植加工技术,正山小种红茶的加工技艺也逐渐地传入国内各大绿茶、乌龙茶、普洱茶产区,最终形成了如今闻名全国的工夫茶。

据称,公元1610年武夷正山小种红茶已通过福建的海运集团远销至荷兰,在英国《茶叶字典》中:武夷(BOHEA)条注释为武夷(BOHEA)中国福建省武夷山(WU-1)所产的茶,用于最好的中国红茶(CHINIA BLACK TEA)。

武夷茶早期就是正山小种红茶在国外的称呼。公元1640年(明崇祯十三年)正山小种首次输入英国,公元1662年英王查理二世娶葡萄牙公主凯瑟琳为妻,饮红茶之风由凯瑟琳公主传入英国皇家,引发英国茶文化。

中国红茶的税收提供了英国国库收入的1/10。英国茶叶丰厚的贸易利益还引起了两次英荷战争和波士顿茶叶事件为导火索的美国独立战争。

难得的好天气,青楼上已经有了刚刚采回来的青叶。青楼底层,已经开始用松柴点火。巨大的青楼今天会有些忙,青楼第3层,青叶摊放。大约50平米的青间,摊放了不到百斤的新鲜青叶。

不同于日光萎凋和室内送风萎凋槽萎凋,传统正山小种采用青楼松烟加温萎凋。这样的智慧固然因为本地春天多雨少晴的客观条件,但也能使鲜叶在萎凋阶段就直接吸收烟味,使毛茶烟量充足,滋味鲜爽活泼。

这种方法劳动强度大,操作困难,成本高昂,所以被更多人简化掉,只是保留后期松烟熏焙。

但传统茶人认为简化版制作会让松烟味浮在表面而无法深入内质,只有如此的青楼萎凋,才能让松烟更加深刻地参与到日后茶叶内质的缓慢转化中,才可以让成茶的松烟香深沉持久……

底层燃烧松木的烟,穿透数层楼上来了。中间每间隔大约20分钟,有一次翻动青叶。

萎凋叶,已经有悦人花香飘散出来。

萎凋目的在于蒸发掉一部分水分,使细胞膜的韧性增大而富弹性。从外形看,叶面积缩小,生硬变柔软。

从内质说,发出兰花香气,叶色变软。除了物理变化,还需要有适度的化学变化,提供更多的可转化为红茶香味的有效物质。

萎凋为下面的揉捻、发酵创造了条件。如果萎凋不够,叶片水分过多涨力大;水分过少,则叶片干硬。两者都不容易通过揉捻卷成所要求的形状,甚至容易揉成碎片。

经过揉捻、解块的茶叶放入箩筐室内渥红(发酵)。揉捻过程中把一部分细胞内含物挤出来,在茶叶自身酶促作用下,使主要的多酚类化合物在短时间内迅速起氧化作用,发生深刻质变。红茶经渥红加深冲泡后的色度,发展香味达最高峰,减少茶青叶的涩味。

现代科技可以检测到的香气物质,绿茶中有大约100种,而经过发酵的红茶,却可以达到300种以上!

红茶汤色的成因,与渥红时氧气的充分供给很有关系。

红茶理想的制茶条件,是适宜的温度+高湿度+流通的空气。但这些条件相互联系又相互矛盾。

一般温度高则湿度不够,如空气湿度低,会引起堆面叶水分蒸发,叶汁比堆内叶子浓,渥红就不均匀。

堆面叶子氧化过度,就会逐渐变黑,而部分氧化不完全,则茶汤有青味。如水分过多,通气不好,也会影响渥红。

但桐木关的发酵基本采用室内静置方式,而没有其他地方的盖湿布+喷水,是因为前面所说桐木关的自然气候条件——高湿多雨,山风、气温适宜,这是天赋的优越条件。

看茶汤,右边更是明显渥红均匀,叶底较明净,汤色明艳。

发酵到位的茶叶,散发出一种难以描述的清凉气息,沁人心脾。

熏焙是形成正山小种红茶品质特征的重要步骤,它即可使湿坯干燥至适度,又在干燥过程中吸收大量松烟香味,使毛茶具有浓厚而纯正的松烟香气和类似桂圆汤的甜爽活泼滋味。

复揉叶被薄摊在水筛上,每筛大约2kg的样子,置于青楼第一层的焙架上,倾斜鱼鳞状排列,热松烟均匀穿透叶层。

薄摊湿坯。

上焙,湿坯熏焙。

地面两排青砖是烟道,松烟开始从下面烟道上来。

关闭空间,人已经在里面待不住了,焙间内气温大约有60度左右。

浓烈的松烟穿过巨大的4层青楼而上,直达屋顶,透过瓦片。

在这世界唯一的桐木关、唯一的正山小种制作地,看看这孤独的灯光,这是最繁忙的制茶季。可以了解,现在市场上传统熏焙的桐木红茶正山小种有多么稀缺。

夜里,安静得可以听到昆虫的叹息,邻家的做茶师傅,每年制茶季,夜夜如此情景,人几乎没有机会睡觉。

天亮了,青楼的火也熄灭了,清晨,松烟散去,焙间也渐渐冷却下来。

制茶,又是一个新的循环开始。5点多,采茶工已经进山采茶了。今天,他们将步行山路两个小时才能到达采茶地点,再见到他可能要等到傍晚。

水筛上的正山小种毛茶,色泽已经初见端倪。

毛茶下焙。

传统青楼松烟熏焙劳动强度大,费工费时且生产不安全(防火),但那种天地人、时间的味道……它的迷人之处,在那些细腻感性的资深茶友眼中是无法取代的。

楼上已经见到最早下山的青叶,新的一轮制茶开始。

焙的正山小种毛茶,乌黑油润。

松烟熏焙使正山小种红茶具有典型的松烟香,鲜爽活泼的品质特征。

据初步分析,具甜烟味的愈疮木酚和丁子香酚在小种红茶酚类抽提物中的含量,比在木材烟气冷凝物中的含量还高,这可能是正山小种红茶具桂圆汤味的重要物质。

几个月后,这一季的茶叶会历经无数繁复工艺完成精制过程!因为传统工艺正山小种的内质,会有一个漫长的转化过程。

在长时间的静置陈放、复火过程中,起初的松烟香与优秀丰富的茶叶内含物质相互作用,烟焦味完全散失,继而转化为桂圆干香。

11月29日,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”正式被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录!这一重磅消息,令所有爱茶人们无不欢欣鼓舞,彻夜难眠。这不仅是茶人的骄傲,也是中国人的骄傲!

此次“申遗”成功的项目中包含了福建省的武夷岩茶(大红袍)制作技艺、铁观音制作技艺、福鼎白茶制作技艺、福州茉莉花茶窨制工艺、坦洋工夫茶制作技艺、漳平水仙茶制作技艺等6个国家级非遗代表性项目。其中,福建福州茉莉花种植与茶文化系统(2014年)、福建安溪铁观音文化系统(2022年)还是联合国粮农组织全球重要农业文化遗产系统。

可见,福建是当之无愧、数一数二的中国产茶大省、强省。在振奋之余,我们也不禁深感疑惑:作为“世界红茶鼻祖”的正山小种红茶以及中国工夫茶之源的福建工夫茶艺,为何会成为“申遗”的漏网之鱼?

正山小种:世界红茶鼻祖

“我觉得我心儿变得那么富于同情,我一定要去求助于武夷的红茶……”18世纪英国浪漫主义诗人拜伦在其名作《唐璜》中热情讴歌道。

“茶是可人儿,万灵丹。寒冷若你,茶将为之温暖……”英国前首相格莱斯顿在诗中也是饱含深情。

这种有着迷人的琥珀色、“松烟香,桂圆味”且富有神秘感的东方饮料,正是产自中国福建武夷山桐木关的正山小种红茶。

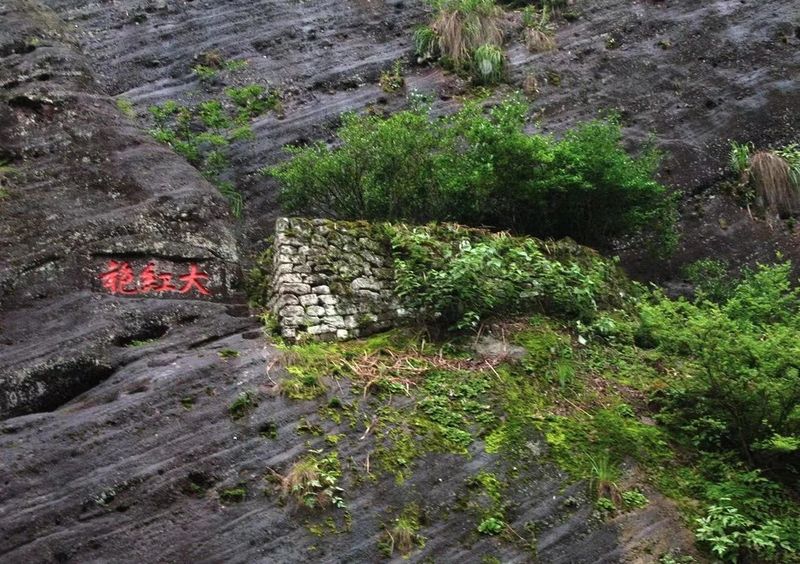

闽赣交界的桐木关(梁天雄 摄)

武夷山作为福建茶叶及中华茶文化的发源地之一,见诸记载的茶史有1000多年。唐时,属建州。陆羽在《茶经》写道:“茶生福州、建州……往往得之,其味甚佳。”宋代,包括武夷山在内的闽北地区,更是被列为北苑贡茶。范仲淹诗云:“溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。”元代时,朝廷在武夷山九曲溪第四曲一带设御茶园。明清时,武夷茶亦是作为贡茶,乾隆皇帝还专门为武夷茶赋诗。

诞生于明末清初的正山小种红茶,更是最早走出国门的中国茶之一。1610年,它就被“海上马车夫”荷兰东印度公司的船队运往欧洲,并从此影响了欧洲人的生活。

有着“海上马车夫”之称的荷兰东印度公司将大量武夷茶运往欧洲各地(图为荷兰东印度公司商船)

正山小种最早在欧洲被称为“Bohea”,即“武夷”的谐音。在英国《茶叶字典》中关于“武夷”条注释为:“武夷(BOHEA),中国福建省武夷山所产的茶,通常用于最好的中国红茶(CHINA BLACK TEA)。”18世纪,此名也用于茶叶饮料,发音为“BO-HEE”,并一度成为中国茶的代名词,也是英国皇室的奢侈品。

在中国,源于正山小种的红茶制作技术日臻于成熟后,就像一根接力棒一样,在福建的闽北、闽东以及江西、安徽、湖北、湖南、浙江等茶区进行了“接力”,并融入了当地的风味特色与文化韵味,而它们在欧洲人心目中却都有一个共同的名字,那就是“Black Tea”。

桐木关的茶园,正山小种红茶的发源地(梁天雄 摄)

在青楼里萎凋的青叶,这是成就正山小种“松烟香,桂圆味”的关键工序之一(梁天雄 摄)

1662年,在葡萄牙公主凯瑟琳与英国国王查理二世的婚礼上,她的嫁妆里有221磅来自中国武夷山桐木关的红茶和竟然中国景德镇青花瓷茶具。

1662年,第一个把饮茶习俗带入英国皇室的“饮茶皇后”凯瑟琳·布拉甘扎

这个“饮茶皇后”把饮茶带入英国皇室后,迅速掀起了饮茶风尚,后来渐渐演变成英国特有的下午茶文化。不久前辞世的英国女王伊丽莎白二世生前最喜欢的4款中国红茶中,就有正山小种。

英国贵族在花园里享受阳光和下午茶

武夷茶还通过万里茶路运往俄罗斯的莫斯科、圣彼得堡,流淌在茶炊里,温暖着每一个寒冷的日子。

当喝武夷茶成为欧洲大陆的流行风尚时,财富与征服,奴役与反抗,战争与和平,也在全球轮番上演。

源于正山小种的红茶制作技术日臻于成熟后,如同接力棒,在福建的闽北、闽东以及江西、安徽、湖北、湖南、浙江等茶区进行了“接力”,并融入了当地的风味特色与文化韵味,祁门工夫、坦洋工夫、川红工夫、滇红工夫等红茶相继应运而生。

上世纪80~90年代时,红茶虽曾有过曲折的发展经历,但它还是凭借着顽强的生命力跨入新时代,并受到越来越多国人的喜爱。

首泡金骏眉的制作者梁骏德(梁天雄 摄)

2005年,脱胎创新于正山小种的金骏眉,作为中国红茶的新秀,又引发了新一场的“红茶热”,至今方兴未艾,甚至一些绿茶、乌龙茶产区也纷纷“红变”,掀起了一场“绿改红”“乌改红”的“运动”,“祖国茶山一片红”。

正山小种红茶

福建工夫茶艺:中国茶艺的代表

此次“申遗”成功的项目,除了传统制茶技艺,还有相关习俗。譬如,潮州工夫茶艺、白族的“三道茶”。

早在2008年,潮州工夫茶艺已评为第二批国家级非物质文化遗产代表性项目。

殊不知,工夫茶艺真正的源头却是在福建。

武夷山九龙窠大红袍母树

清代徐珂《清稗类钞•工夫茶》云:“闽中盛行功夫茶,粤东亦有之,盖闽之汀、漳、泉、粤之潮,凡四府也。”工夫茶,源于福建,盛行于闽南、广东潮汕和台湾乃至东南亚一带,并由此形成闽式、潮式和台式三大“流派”。

追根溯源,“工夫茶”原指武夷茶,因制法讲究见工夫而得名。

明末僧人释超全《武夷茶歌》云:“如梅斯馥兰斯馨,大抵焙时候香气。鼎中笼上炉火温,心闲手敏工夫细。”武夷茶品质之优正是得益于它精细的制作工夫。

烘焙这道工序,十分考验工夫,故梁章钜盛赞道:“武夷焙法,实甲天下”(周昂 摄)

在往后清人的著述中,“工夫茶”就非常具体地指向武夷岩茶。譬如,陆廷灿《续茶经》引《随见录》:“岩茶,北山者上,南山者次之。南北两山,又以所产之岩名为名,其最佳者,名曰工夫茶。”

可见,是品质,是制茶工夫成就了武夷茶的“工夫茶”之名。直到今天,以武夷岩茶为代表的福建乌龙茶,其独树一帜的“岩韵”,除了天赐的产地环境外,与精湛考究的制作技艺是密不可分的,特别是烘焙这道工序,十分考验工夫,故梁章钜盛赞道:“武夷焙法,实甲天下”。

祖籍福建漳州的台湾史学家连横(中国国民党前主席连战的祖父)对工夫茶有着相当精辟的见解:“茗必武夷,壶必孟臣,杯必若深,三者为品茶之要,非此不足自豪,且不足待客。”与福建一衣带水的台湾,多是来自漳、泉、潮三地的移民,喝工夫茶的嗜好基本相似。

潮汕工夫茶艺中特有的“滚杯”

闽北武夷山产的岩茶及其制法、泡饮法,率先在闽南流传开,再一路南下,蔓延至同漳州接壤的潮汕地区,而作为泡饮方式的“工夫茶”在清代的文字中也越来越频繁地出现,经典者如俞蛟《潮嘉风月记》、寄泉《蝶阶外史》、徐珂《清稗类钞•饮食类》、翁辉东《潮州茶经•工夫茶》等等。此外,闽南潮汕虽分属闽粤两省,但地缘相近,且有很大一部分潮汕人的祖籍在福建,因而两地在语言、风俗、民间信仰、饮食习惯上都非常相似,甚至完全相同,与福建工夫茶一脉相承的潮州工夫茶便是最好的证明。

潮汕地区自古也产茶,如时下备受爱茶人亲睐的凤凰单丛(乌龙茶),但在过去至少清中期以前,这一带所产之茶不足以供本地人饮用,故地方文献中多见“潮俗不甚贵茶,所给多闽产”之语。

“工夫茶,闽中最盛。”工夫茶这一雅俗共赏的品饮方式,因深植于寻常百姓生活而得以深远流传,且历久弥新。

在福建,“茶店比米店还多”早已是城市里一道靓丽的风景。茶,从早泡到晚,是福建人习以为常的居家生活,有些爱茶人还会在家中专辟一个雅致的茶空间。游走街头巷陌,也常见街坊邻居在门前围坐,泡茶闲聊。如果到酒楼吃饭,包厢里也通常会隔出一小间茶室,一边泡茶,一边迎客。即便是上班族,办公室里也少不了一张泡茶桌和一套工夫茶具……可以说,泡茶喝茶是福建人近乎本能的生活习惯,而且一道工夫茶还深蕴着福建人为人处事的智慧。

茶,从早泡到晚,是福建人习以为常的居家生活(周昂 摄)

闽南人把喝茶称为“呷茶”。望文生义,“呷茶”充满了闲情逸致,这样慢泡细品的饮茶方式似乎是当今快节奏生活的逆行。于是,当茶在盖瓯里泡开、斟出香馥的茶汤时,拉近了人与人之间的距离,气氛也渐渐融洽起来,大有“万丈红尘三杯酒,千秋大业一壶茶”的情怀。

正山小种、福建工夫茶艺

“申遗”刻不容缓

与正山小种红茶昔日的辉煌、工夫茶在闽粤台的鼎盛极不相称的是,尊为“红茶鼻祖”的正山小种红茶制作技艺至今还未成为国家级“非遗”,福建工夫茶艺甚至还未启动“申遗”,而祁门红茶、凤庆滇红茶、坦洋工夫茶等制作技艺以及潮州工夫茶艺都已成功成为世界“非遗”。

这一尴尬现状,亟待产茶区政府及有关部门引起高度重视!

同其它茶叶制作技艺及相关习俗一样,正山小种红茶制作技艺、福建工夫茶艺也是福建人、中国人勤劳与智慧的结晶,是人类宝贵的遗产。

而且,正山小种红茶还作为中国茶的代表曾深刻地影响了世界历史与文化,工夫茶更是中国茶艺及中国人生活方式的代表。尤其是茶日益成为中国传统文化符号的今天,正本清源,保护、传承和弘扬好非遗,具有重大的现实意义。

我们也满心期待,总有一天正山小种红茶制作技艺、福建工夫茶艺能 “申遗”成功,王者归来,重新擦亮“世界红茶鼻祖”、“中国茶艺代表”的熠熠桂冠!

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除

中国茶中遗成功作为重要的非遗技艺

正山小种红茶是中国红茶发展的见证者和活化石

正山堂以传承百年的正山小种传统工艺

再现世界红茶员祖传奇真味

世界红茶之源

正山小种

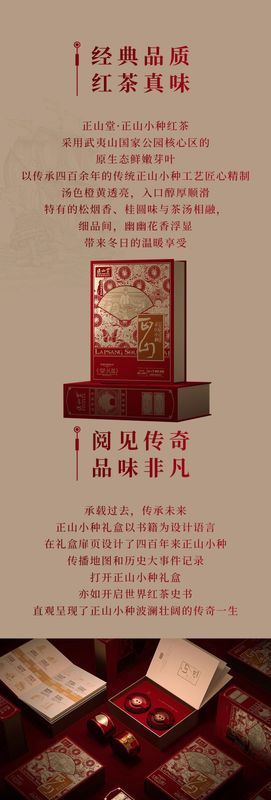

正山堂·正山小种红茶

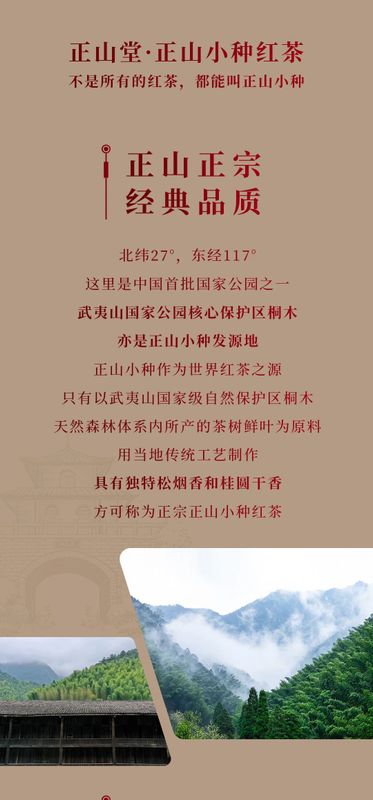

不是所有的红茶,都能叫正山小种

正山正宗经典品质

北纬27°,东经117°这里是中国首批国家公园之一武夷山国家公园核心保护区桐木

亦是正山小种发源地正山小种作为世界红茶之源只有以武夷山国家级自然保护区桐木天然森林体系内所产的茶树鲜叶为原料

用当地传统工艺制作

具有独特松烟香和桂圆干香方可称为正宗正山小种红茶

非遗技艺百年传承

自公元1568年

正山堂江氏先祖的一次妙手偶得红茶鼻祖——正山小种就此诞生

它于静谧山野走向世界

风靡于欧洲皇室

成为无数贵族争相品饮的珍饮掀起流传至今的下午茶文化

推动中国红茶在世界范围内的传播发展

2017年,正山小种红茶制作技艺被列入非物质

文化遗产名录

离不开江氏家族的世代传承与坚守

历经四百余年发展

24代匠心传承

正山小种红茶在新时代焕发“非遗”活力正山传人始终秉持着一脉相承的红茶初心

延续传统正山小种制茶工艺

致力为世界制作最好的红茶

正山堂·正山小种红茶以

东方意境和西方典雅作为礼盒美学表达

礼盒主画面以中式扇形窗棂中再现正山堂江氏先祖始创正山小种之景以正山小种同时期传统纹理—明清青花瓷器的菊花纹作为扇窗背景填充同时绘有正山小种发源地——武夷山桐木关

“正山小种发源地”石碑

武夷山珍稀物种、国蝶——金斑喙凤蝶等元素

隐喻正山堂正统正源地位

礼盒搭配丝印金色、烫金击凸等工艺

画面层次丰富,质感极佳