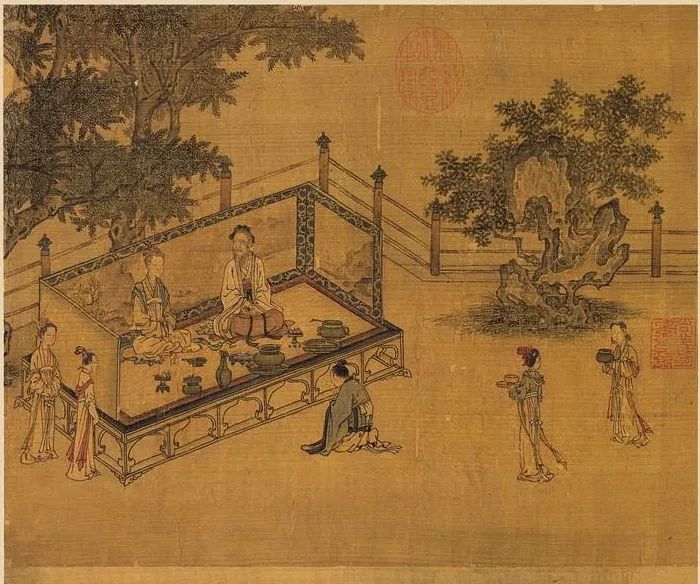

自古及今,书房并无一定之规。

富者可专门筑楼,贫者或室仅一席;有的雕梁画栋,有的则环堵萧然。

书房或筑于水滨,或造于山间;或藏诸市井,或隐于郊野;有的植以南山之竹,有的覆以荆楚之茅,不一而足。

古时候,文人墨客为了寄托怀抱,常常给自己的居室或书房取一个寓意深刻的名字,书房的命名,既反映主人的个性与品性,又关联主人的寄情与爱好。

主人在命名前,要对斋名内容的雅与俗、深与浅、简与繁、稳与浮,作反复推敲,一经定名终身不改。

寥寥几字,意义深邃,是主人明志修身的对外表白,是他人观言察行的检验标准,是斋主外在形象和内在修养的统一体现。

文人墨客在给自己的茶室、书房取名时,大多喜欢用斋、堂、屋、居、室、庵、馆、庐、轩、园、亭、洞等字来命名。

首先,我们来了解下这些字的含义。

斋

斋,《说文》:“斋,戒洁也。从示,斎齐省声。”

其本义为“斋戒”,指祭祀前整洁身心。后“斋”引申为干净、整洁、幽静之处所。如王安石的“昭文斋”、刘鹗的“抱残守阙斋”,最有名的莫过于蒲松龄的“聊斋”了。

堂

堂的建筑特征是高大、宽敞、明亮。

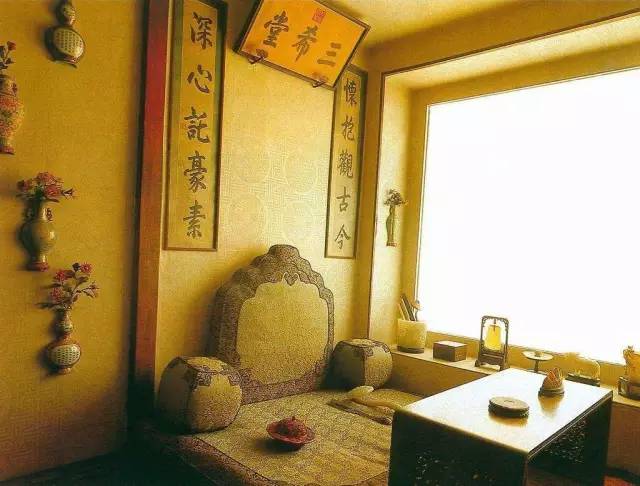

由于书房大多敞亮,故多用“堂”以命名。如司马光的“读书堂”、李清照的“归来堂”、汤显祖的“玉茗堂”、乾隆的“三希堂”(因其中悬挂有王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件稀世墨宝而得名)。除了用“堂”命名之外,还有用“草堂”、“书堂”的,如杜甫的“浣花草堂”、白居易的“庐山草堂”、纪晓岚的“阅微草堂”。

室

古人房屋内部,前叫“堂”,堂后以墙隔开;后部中央叫“室”,后引申泛指住宅、房屋,故用“室”命名书房的很多。如刘禹锡的“陋室”、梁启超的“饮冰室”。

屋

书房单用“屋”字命名的不多见,如清朝叶燮的“二弃屋”(取自鲍照诗句“寂寞身世两相弃”)。但是用“书屋”命名的比较多,如郑板桥的“青藤书屋”、汪士慎的“青杉书屋”等。

楼

《说文》:“楼,重屋也。”

用“楼”命名的书房有王世贞的“尔雅楼”、钱谦益的“绛云楼”、朱耷的“半哭半笑楼”。

房

《说文》:“房,室在傍者也。”

古人用“山房”命名书房的很多,如宋濂的“青萝山房”、胡应麟的“二酉山房”、吴敬梓“文木山房”、林则徐的“云左山房”等。

馆

计成《园冶》:“馆,散寄之居”。

用“馆”命名的有王世贞的“小酉馆”、丁敬的“龙泓馆”、龚自珍的“盟鸥馆”、梁鼎芬的“寒松馆”等。

阁

《尔雅》:“所以止扉谓之阁。”

古代藏书家的藏书楼多用“阁”字命名,如范钦的“天一阁”。文人学士用“阁”命名书房,颇有古雅之风。如叶梦得的“紬书阁”、唐寅的“魁星阁”、张岱的“云林秘阁”等。

轩

《说文》:“轩,曲輈藩车。”它本指一种前顶较高而有帷幕的车子,后来轩指代房屋。

用“轩”命名书房,最有名的当推辛弃疾的“稼轩”,还有曾巩的“南轩”、黄庭坚的“滴翠轩”、朱熹的“达观轩”等。

舍

《说文》:“舍,市居曰舍。”其本义为客舍,后指代房屋。

单用“舍”字作书房名的较少,而以“精舍”命名的较多。如赵汸的“东山精舍”、潘祖荫的“八求精舍”、张大千的“摩耶精舍”等。

居

“居”本是动词,后引申为名词,指住宅、房屋。

文人书房不乏用“居”字命名的,如朱彝尊的“静志居”、杨树达的“积微居”(《荀子·大略》:“尽小者大,积微者著”)、沈钧儒的“与石居”。

庐

《广雅》:“庐,舍也。” 其本义特指田中看守庄稼的小屋。

文人自谦书房简陋,称“庐”者较为常见,广为人知的是黄遵宪的“人境庐”、林琴南的“畏庐”等。

亭

《说文》:“亭,人所安定也。”其本义指设在路边的公房,后指小房子。

用“亭”命名书房的有胡寅的“夺秀亭”、元好问的“野史亭”、朱彝尊的“曝书亭”、曹寅的“楝亭”等。

园

以“园”命名书房的有焦竑的“澹园”、李渔的“芥子园”、李方膺的“借园”、任凤苞的“天春园”(语出唐·施肩吾《下第春游》:“天遣春风领春色,不教分付与愁人”)、傅增湘的“藏园”、朱启钤的“蠖园”、王学仲的“黾园”(语出《诗经》:“黾勉从事,不敢告劳”)、王元化的“清园”等。

除了这些雅字,古人室名的命名方式,又有以下几种:

以所居之室命名

其中又可分为以居室环境、形状、建筑时间、建筑地点、建筑材料等命名的多种情况。以居室环境命名者如明朝著名出版家、藏书家安国,其于居室后冈植丛桂二里余,因名其室曰“桂坡馆”;明代末年书画家、出版家胡正言因于斋前植竹十余竿,因名其室曰“十竹斋”。其他如一石庵、一草亭、一角山楼、九梅堂等都反映了居室的环境特点。

以建筑时间命名者如唐代颜真卿任湖州刺史时,在浙江乌程西南杼山造亭,其建筑时间是癸丑年(大历八年)癸卯月(十月)癸亥日(二十一日),因命之曰“三癸亭”。

以建筑地点命名者如宋代王安石旧居在金陵报宁寺,自城中上钟山,到这里正好走了一半,因命之曰“半山亭”。

以所寓之志命名

宋范仲淹《岳阳楼记》云:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”宋人卫泾因取此句之意,名其室曰“后乐堂”,寄托忧国忧民之心。明人戴金以力行、责己、克终为三件难事,因名其室曰“三难轩”,寄托征服三难之心。明人吴钟峦对子孙提出十大愿望,因名其室曰“十愿斋”,寄托心愿。

以所藏之书命名

其中又可分为藏书目的、藏书方法、藏书内容等。以藏书目的命名者如清章钰“四当斋”表示嗜书如命,为读而藏。“四当”兼取宋尤袤和明胡应麟之语。尤袤说:“吾所抄书,今若干卷,将汇而目之,饥读之以当肉,寒读之以当裘,孤寂而读之以当友朋,幽忧而读之以当金石琴瑟也。”(叶昌炽《藏书纪事诗·尤袤》)胡应麟说:“所嗜独书,饥以当食,渴以当饮,诵之可以当韶頀,览之可以当夷施。”(《藏书纪事诗·胡应麟》)

以藏书方法命名者如明祁彪佳“八求搂”、清潘祖荫“八求精舍”等,“八求”即宋代藏书家郑樵所总结的求书八法:“一即类以求,二旁类以求,三因地以求,四因家以求,五曰求之公,六曰求之私,七因人以求,八因代以求。”

以藏书内容命名者最多。金元好问多藏野史,“往来四方,采摭遗逸,有所得,辄以寸纸细字亲为纪录,至百余万言,捆束委积,塞屋数楹,名之曰野史亭”。清代黄丕烈藏宋本百余种,名其室曰“百宋一廛”。

以所敬之人命名

宋代文学家虞俦钦佩唐代著名诗人白居易,因名其室曰“尊白堂”;明代文学家袁宗道极为推崇唐代白居易和宋代苏轼,因名其室曰“白苏斋”;明代诗人黄淳耀羡慕晋代陶渊明,因名室曰“陶庵”;宋代著名学者杨时与游酢、吕大临、谢良佐并称程门四大弟子,“一日见(程)颐,颐偶瞑坐,(杨)时与游酢侍立不去,颐既觉,则门外雪深一尺矣”(《宋史·杨时传》)。“程门立雪”的故事即源于此。清人程大年一意尊师,遂名其室“立雪斋”。

古人发生在室名的逸闻趣事、情感传奇以及主人特立独行的志行、跌宕坎坷的经历,无疑将成为吸引后人眼球的佳话。品鉴精英贤人的室名,眼前不由浮现他们拥坐书城、黄卷青灯、挥毫疾书的身影。

古人不求书房豪华,也不在意书房的面积有多大。南宋文学家陆游在《新开小室》诗中说:“并檐开小室,仅可容一几。东为读书窗,初日满窗纸……”,新辟这间“仅可容一几”的小书房时,陆游已年逾八旬,但陆游对小屋相当满意:“窗几穷幽致,图书发古香。”

明代文人归有光的书房“项脊轩”也以“小”出名:“室仅方丈,可容一人居。”即使皇家书房,也并非以大为好。

文人的书房,形形色色,韵味无穷,是文人舒张自如的精神世界。

人可以分为两种,一种是心怀清趣之人,一种是心怀浊念之人,后者是俗人,前者就是艺术家。得趣不在多,一书可怡情;会心不在远,一画可静虑。人若得一段清趣,便可观物洗尘、燕居养气、剪欲乐志。一间小小的书房,便是漱洗尘心的道场。

来源:网络(如有侵权,请联系我们,立即删除)

自古及今,书房并无一定之规。

富者可专门筑楼,贫者或室仅一席;有的雕梁画栋,有的则环堵萧然。

书房或筑于水滨,或造于山间;或藏诸市井,或隐于郊野;有的植以南山之竹,有的覆以荆楚之茅,不一而足。

古时候,文人墨客为了寄托怀抱,常常给自己的居室或书房取一个寓意深刻的名字,书房的命名,既反映主人的个性与品性,又关联主人的寄情与爱好。

主人在命名前,要对斋名内容的雅与俗、深与浅、简与繁、稳与浮,作反复推敲,一经定名终身不改。

寥寥几字,意义深邃,是主人明志修身的对外表白,是他人观言察行的检验标准,是斋主外在形象和内在修养的统一体现。

文人墨客在给自己的茶室、书房取名时,大多喜欢用斋、堂、屋、居、室、庵、馆、庐、轩、园、亭、洞等字来命名。

首先,我们来了解下这些字的含义。

斋

斋,《说文》:“斋,戒洁也。从示,斎齐省声。”

其本义为“斋戒”,指祭祀前整洁身心。后“斋”引申为干净、整洁、幽静之处所。如王安石的“昭文斋”、刘鹗的“抱残守阙斋”,最有名的莫过于蒲松龄的“聊斋”了。

堂

堂的建筑特征是高大、宽敞、明亮。

由于书房大多敞亮,故多用“堂”以命名。如司马光的“读书堂”、李清照的“归来堂”、汤显祖的“玉茗堂”、乾隆的“三希堂”(因其中悬挂有王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件稀世墨宝而得名)。除了用“堂”命名之外,还有用“草堂”、“书堂”的,如杜甫的“浣花草堂”、白居易的“庐山草堂”、纪晓岚的“阅微草堂”。

室

古人房屋内部,前叫“堂”,堂后以墙隔开;后部中央叫“室”,后引申泛指住宅、房屋,故用“室”命名书房的很多。如刘禹锡的“陋室”、梁启超的“饮冰室”。

屋

书房单用“屋”字命名的不多见,如清朝叶燮的“二弃屋”(取自鲍照诗句“寂寞身世两相弃”)。但是用“书屋”命名的比较多,如郑板桥的“青藤书屋”、汪士慎的“青杉书屋”等。

楼

《说文》:“楼,重屋也。”

用“楼”命名的书房有王世贞的“尔雅楼”、钱谦益的“绛云楼”、朱耷的“半哭半笑楼”。

房

《说文》:“房,室在傍者也。”

古人用“山房”命名书房的很多,如宋濂的“青萝山房”、胡应麟的“二酉山房”、吴敬梓“文木山房”、林则徐的“云左山房”等。

馆

计成《园冶》:“馆,散寄之居”。

用“馆”命名的有王世贞的“小酉馆”、丁敬的“龙泓馆”、龚自珍的“盟鸥馆”、梁鼎芬的“寒松馆”等。

阁

《尔雅》:“所以止扉谓之阁。”

古代藏书家的藏书楼多用“阁”字命名,如范钦的“天一阁”。文人学士用“阁”命名书房,颇有古雅之风。如叶梦得的“紬书阁”、唐寅的“魁星阁”、张岱的“云林秘阁”等。

轩

《说文》:“轩,曲輈藩车。”它本指一种前顶较高而有帷幕的车子,后来轩指代房屋。

用“轩”命名书房,最有名的当推辛弃疾的“稼轩”,还有曾巩的“南轩”、黄庭坚的“滴翠轩”、朱熹的“达观轩”等。

舍

《说文》:“舍,市居曰舍。”其本义为客舍,后指代房屋。

单用“舍”字作书房名的较少,而以“精舍”命名的较多。如赵汸的“东山精舍”、潘祖荫的“八求精舍”、张大千的“摩耶精舍”等。

居

“居”本是动词,后引申为名词,指住宅、房屋。

文人书房不乏用“居”字命名的,如朱彝尊的“静志居”、杨树达的“积微居”(《荀子·大略》:“尽小者大,积微者著”)、沈钧儒的“与石居”。

庐

《广雅》:“庐,舍也。” 其本义特指田中看守庄稼的小屋。

文人自谦书房简陋,称“庐”者较为常见,广为人知的是黄遵宪的“人境庐”、林琴南的“畏庐”等。

亭

《说文》:“亭,人所安定也。”其本义指设在路边的公房,后指小房子。

用“亭”命名书房的有胡寅的“夺秀亭”、元好问的“野史亭”、朱彝尊的“曝书亭”、曹寅的“楝亭”等。

园

以“园”命名书房的有焦竑的“澹园”、李渔的“芥子园”、李方膺的“借园”、任凤苞的“天春园”(语出唐·施肩吾《下第春游》:“天遣春风领春色,不教分付与愁人”)、傅增湘的“藏园”、朱启钤的“蠖园”、王学仲的“黾园”(语出《诗经》:“黾勉从事,不敢告劳”)、王元化的“清园”等。

除了这些雅字,古人室名的命名方式,又有以下几种:

以所居之室命名

其中又可分为以居室环境、形状、建筑时间、建筑地点、建筑材料等命名的多种情况。以居室环境命名者如明朝著名出版家、藏书家安国,其于居室后冈植丛桂二里余,因名其室曰“桂坡馆”;明代末年书画家、出版家胡正言因于斋前植竹十余竿,因名其室曰“十竹斋”。其他如一石庵、一草亭、一角山楼、九梅堂等都反映了居室的环境特点。

以建筑时间命名者如唐代颜真卿任湖州刺史时,在浙江乌程西南杼山造亭,其建筑时间是癸丑年(大历八年)癸卯月(十月)癸亥日(二十一日),因命之曰“三癸亭”。

以建筑地点命名者如宋代王安石旧居在金陵报宁寺,自城中上钟山,到这里正好走了一半,因命之曰“半山亭”。

以所寓之志命名

宋范仲淹《岳阳楼记》云:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”宋人卫泾因取此句之意,名其室曰“后乐堂”,寄托忧国忧民之心。明人戴金以力行、责己、克终为三件难事,因名其室曰“三难轩”,寄托征服三难之心。明人吴钟峦对子孙提出十大愿望,因名其室曰“十愿斋”,寄托心愿。

以所藏之书命名

其中又可分为藏书目的、藏书方法、藏书内容等。以藏书目的命名者如清章钰“四当斋”表示嗜书如命,为读而藏。“四当”兼取宋尤袤和明胡应麟之语。尤袤说:“吾所抄书,今若干卷,将汇而目之,饥读之以当肉,寒读之以当裘,孤寂而读之以当友朋,幽忧而读之以当金石琴瑟也。”(叶昌炽《藏书纪事诗·尤袤》)胡应麟说:“所嗜独书,饥以当食,渴以当饮,诵之可以当韶頀,览之可以当夷施。”(《藏书纪事诗·胡应麟》)

以藏书方法命名者如明祁彪佳“八求搂”、清潘祖荫“八求精舍”等,“八求”即宋代藏书家郑樵所总结的求书八法:“一即类以求,二旁类以求,三因地以求,四因家以求,五曰求之公,六曰求之私,七因人以求,八因代以求。”

以藏书内容命名者最多。金元好问多藏野史,“往来四方,采摭遗逸,有所得,辄以寸纸细字亲为纪录,至百余万言,捆束委积,塞屋数楹,名之曰野史亭”。清代黄丕烈藏宋本百余种,名其室曰“百宋一廛”。

以所敬之人命名

宋代文学家虞俦钦佩唐代著名诗人白居易,因名其室曰“尊白堂”;明代文学家袁宗道极为推崇唐代白居易和宋代苏轼,因名其室曰“白苏斋”;明代诗人黄淳耀羡慕晋代陶渊明,因名室曰“陶庵”;宋代著名学者杨时与游酢、吕大临、谢良佐并称程门四大弟子,“一日见(程)颐,颐偶瞑坐,(杨)时与游酢侍立不去,颐既觉,则门外雪深一尺矣”(《宋史·杨时传》)。“程门立雪”的故事即源于此。清人程大年一意尊师,遂名其室“立雪斋”。

古人发生在室名的逸闻趣事、情感传奇以及主人特立独行的志行、跌宕坎坷的经历,无疑将成为吸引后人眼球的佳话。品鉴精英贤人的室名,眼前不由浮现他们拥坐书城、黄卷青灯、挥毫疾书的身影。

古人不求书房豪华,也不在意书房的面积有多大。南宋文学家陆游在《新开小室》诗中说:“并檐开小室,仅可容一几。东为读书窗,初日满窗纸……”,新辟这间“仅可容一几”的小书房时,陆游已年逾八旬,但陆游对小屋相当满意:“窗几穷幽致,图书发古香。”

明代文人归有光的书房“项脊轩”也以“小”出名:“室仅方丈,可容一人居。”即使皇家书房,也并非以大为好。

文人的书房,形形色色,韵味无穷,是文人舒张自如的精神世界。

人可以分为两种,一种是心怀清趣之人,一种是心怀浊念之人,后者是俗人,前者就是艺术家。得趣不在多,一书可怡情;会心不在远,一画可静虑。人若得一段清趣,便可观物洗尘、燕居养气、剪欲乐志。一间小小的书房,便是漱洗尘心的道场。

引言:

茶香,曾氤氲在明代的茶寮,也弥漫在日本的数寄屋,茶的幽香总是飘很久···“构一斗室,相傍书斋。内设茶具,教一童子专主茶役,以供长日清谈,寒宵兀坐。幽人首务,不可少废者。”瞧,屠龙《茶说》当中,毫不意外地介绍了茶寮。从屠龙《茶说》简短而明了的记述中,我们可以得出的一个重要信息是;茶寮建在书斋之旁,并且更具体的是设在“斗室”之中,这形象地告诉我们,茶寮是一个并不太大的可以说是有些狭窄的空间,然而,这哪怕狭小的空间依旧是令人向往的。

一、明代的茶寮

明代绝对称得上是一个艺术气息鼎盛的时代,经济的发展和各种社会形态的悄然改变都在为艺术助力,文人的审美理想在这个时代是得到很大程度上的实现的。也许,历史给人偏颇的刻板印象。

我们谈起明代,会想起那些充满艺术天分的皇帝,飘摇的末年国是,静静地像梧桐金叶的零落,暗含萧瑟,无声无息,有一种难以言说的没落与悲哀,多少政治名流,在风云诡谲的历史名片下纵落,他们的思想也许经久流传,光芒四溢,但是,肉体作为物质存在的一种形式,总是在细胞有限次的分裂与生长中消亡。

然而,文人的茶寮,作为一种仪式感被历史留下,被习惯与记忆保存,茶寮呀茶寮,古朴的长衣玄衫与纵南阔北的清谈,多少文人在此处畅聊遍喜怒哀惧。

制造茶寮的屋子大多是就近山野上的木头,树木的灵性集天然造化,它们的生长吸收阳光雨露,也聆听丛林咆哮,温顺柔和与博大;旷野,无畏与坚强,或许,茶寮的与众不同也在这样的生命气息中闪现,也许,真的像一家有名的木制品公司说的那样,地板也是会呼吸的,曾经,在泥土里温存缠绵,做了茶寮依旧保有灵性。

茶寮,就这样被能工巧匠建成,在那个生产力水平低下的、沉暗、静默的小小时间段里,也许建立一座园林对于一个长工来说不过是一项工程,一份糊口的工作,但是,伟大与辉煌的鉴别与流传并不因为建设者的动机与否和思想浅薄深刻而有任何不公平的评判,所以,我们总说,时间是最好的评判者。

茶寮,它是中国文人的风采的一面镜子,镜子神秘性在于它可以照出原来的物像,也可以照出你看不到的东西,照妖镜,太虚幻境,著名的李世民与魏征的镜喻,也许可以说明一些什么。

许次纾的《茶疏》当中也记载了《茶寮》:“小斋之外,别置茶寮。高燥明爽,勿令闭塞。壁边列置两炉,炉以小雪洞覆之,止开一面,用省灰尘腾散。寮前置一几,以顿茶注、茶盂、为临时供具。别置一几,以顿他器。傍列衣架,巾帨悬之,见用之时,即置房中···”

文人的茶寮如此迷人。

近代作家老舍也写过一部及其有名的剧作《茶馆》,这是一个根据人的流动变化与时间流逝来主衬托时代走向的著作,唯一不变的是茶馆这个场所。实业家抒发着他改革不成,对帝国主义的愤恨,对民族资本的希冀,对自己壮志未酬的悲哀,对年华易逝的感慨,丧礼仪式上的白色纸钱币,是一群老伙计的讪笑与苦闷的内心情境的外在艺术形式化,荒凉可笑与悲哀浸透人心。明代的文人茶寮不是公众场所,更不以盈利为目的,其性质相当于一个园林主人的私人会所,环境雅致,清幽静谧,顾一二茶童,烧水煮茶,或单人独坐,自取一瓢饮,或乐于分享,与友人聊天。

茶的清香与醇厚,就像君子人格:也清高孤傲与决绝,也温厚博大与淡然,无论天地浩渺江山遥远,无论情缘迷离壮心死海,无以言说的伟大与针眼细沙般的渺小,荣明富贵与名禄也许沉甸甸,也许也轻飘。

重要的以命相搏,一生守护,矢志不渝,如磐石无改,如蒲苇坚韧。不重要的弃之而去,扫灰般放下。文人的世界,有他自己的规律与道理,文人的茶寮也因此又独具一份气质。

二、日本的数寄屋

既然要了解日本的数寄屋,那么就要先走进日本。

日本是个有个性的民族,也是一个倔强的国度,大家是否记得黑船事件的佩里将军的日记里那两个有名的小伙子?也许可以说明一些问题。

日本人也许总是给人很硬的感觉,带着佩剑与军刀的日本天皇,带着钢帽的日本武士,还有块头大到出人意料的相扑手,直角的感觉总是给人锋芒,要把人刺伤的光总是在潜意识中埋藏。所以,日本的数寄屋是封闭性极强的场所,是品名悟道的所在地。是一个给灵魂与精神休憩的地方。

日本有太多特殊民族文化,在美国文化人类学家鲁思·本尼迪克特创作的文化人类学著作《菊与刀》中有很多叙述,著名的莫过于切腹自尽的忠诚,自己结束自己生命来捍卫别人不理解的承诺与某种尊严。执着一词也许太单薄无力,也许概括不了其中的几分之几。

智慧总是在孤独地思考中临幸,也许沉迷问题的人太痛苦,上帝慈悲,所以将真理作为礼物送给他们。人需要安静到极致才能心无旁骛,才能达到神思,才能获得与灵魂交流的机会,才能在于灵魂的教会与碰撞中获得一丝神意,我们所讲的“道”,无论是老子的道还是庄子的道,总之,道作为一种形而上的存在,我们把它抽象化,这是一种缥缈辽远的似是而非的东西,也许存在也许不存在,我们通往寻觅它的灵魂一批一批,从未断绝,想来,也从未停止,更不会放弃。

日本的数寄屋,一杯悠悠的茶,悠悠的茶息,清香浸入嗅觉,五官为之折服,身心舒畅,反思过往,往事如烟,车水马龙,歌舞升平与战火纷飞的交叠,也不过一盏茶的须臾,须臾的须臾,几杯茶过去,数寄屋的主人已经度过了半世繁华,鬓角稀疏处已现白迹,当初清瘦的身影在黄昏投进的窗影中变得肥硕,盘腿的动作也缓慢许多,举茶杯喝茶的动作都在缓缓中进行,不知是多了沉稳还是留恋?

从总体的建筑风格来说,日本数寄屋是日本和风建筑的存续。

因为,历史,从来不曾断节,即使你觉得过去也许落后到狼狈不堪入目,但是今日的现代便捷时代的辉煌的确踏在过去的阶梯上。

日本数寄屋具有空间的双重性。安藤忠雄作品的禅意则是对日本传统数寄屋的现代性继承。那么,我们这里说到安藤忠雄的的作品,熟悉他的人都知道,他的作品常常给人封闭,冷峻,但充满禅意的感受,这种禅意体现在建筑空间的双重性上,其一为真实存在的空间,其二为想象存在的空间。

这种空间的原型就是继承自日本的传统数寄屋。日本的数寄屋就是指日本的茶室,从总体上来说也是基因的传承与再创造,众所周知,日本是一个受中国文化影响很大的国家,在我们这个古老的国家,禅茶文化历史及其悠久,也是想当当的传统文化,现代快节奏的文化意识形态与生活模式,人们在追求物质与金钱的同时,越来越为自己的生命质量和生活品味选择安心舒适的区域,茶室,一个不可多得的安静清幽之所,满足了这一需求,禅茶文化中追求宁静、雅致、自然,因此,在茶室环境设计的过程中,这种氛围与意境得到淋漓尽致的体现。

1868年,大名鼎鼎的的明治天皇实行大刀阔斧的改革,在向西方学习的潮流中,在经济政治实行一系列革新的步伐中,洋风建筑也成为了日本的主流,藤森照信曾经在东京美术馆举办的木质展览专题中对空间,美学,形式,集住,自然以及日本建筑在国际上的影响进行了深入的分析,揭示了中日传统文化的相同点与差异性,或许从藤森照信的问答中,可以看出和理解日本现代建筑与传统的内在关联,当然,也许也可以看出其未来走向。

这就是明代文人的茶寮和日本的数寄屋,文人园林中的茶寮空间是品茗独坐、接友待客、长日清谈的场所,是‘斗室’。日本数寄屋则是和风建筑的延续,是封闭性极强的品茗悟道、闭门思过的灵魂救赎与洗礼的栖息地。

来源:茶艺大师工作室,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除