一般认为,茶大约是奈良时代至平安时代初期由遣唐使等从中国传到日本。据唐代陆羽《茶经》记载,当时饮用的茶被称为“团饼茶”。

其后,到了宋朝时期,茶的饮用方法亦开始由使用团茶的煎茶法而转向使用叶茶的点茶法。当时,从日本到宋朝留学的荣西禅师再次从中国带回了茶种和茶法,撰写了《吃茶养生记》一书,在他将茶作为药品连同其著书一起献给了将军源实朝后,便以禅宗寺院为中心开始普及茶文化。另外,荣西禅师还把中国带回来的部分茶种赠给了朋友明惠上人,由于明惠上人将其种在京都栂尾,产茶品质极佳,后来人们便将栂尾茶称为“本茶”,而将栂尾以外的地方的茶全称为“非茶”。

当时,饮茶在僧禅间普及,禅宗寺院逐渐形成了一套茶礼,而且渐渐地普及到武士阶层的生活中。到了室町时代中期,村田珠光与大德寺的一休禅师合力改革了此前的饮茶文化,创立了以禅宗寺院的茶礼为核心内容的庄严的“茶之汤”。服侍幕府将军足利义政的“同朋众”,将珠光的“茶之汤”推荐给将军,并得到了将军的认可。由于幕府将军热衷于此,于是上行下效,原来仅限于一部分人享用的茶之汤开始向一般人普及。

村田珠光(1423—1502)创立日本茶道概念

继珠光之后,支撑茶道界的是以“堺”(现在的日本大阪府下设的一个市)为中心的一些人。武野绍鸥便是其中之一,他进一步改革珠光的“茶之汤”,使其简略化。由以往使用“书院”(较宽敞的茶室)举办的茶之汤,改为更多地使用狭小的茶室举办的清寂草庵茶来推广。继承武野绍鸥这一茶道精神的是千利休。

千利休赋予此前的“茶之汤”以更大的精神意义,使其提升到茶道的高度。在茶道器具方面一改以往的以中国的茶道器具为中心的现状,开始大量地使用日本产和朝鲜半岛产的茶道器具,从而创立今天的茶道的基础。千利休的茶因为得到了当时的统治者织田信长和丰臣秀吉的重视,使后来的日本茶道完全遵照由千利休集大成的茶道,并由他的子孙和弟子们继承并发展至今。

现在,三千家的茶恪守的正是千利休之子少庵和宗旦及宗旦的孩子们一脉相承下来的利休的茶。宗旦之后,其三个儿子分家独立,宗室创立里千家、宗左创立表千家、宗者创立武者小路千家,此即今天三千家的由来。

整个日本江户时代(1603—1867),精研茶道的人都是以男性为中心的。到了明治初年,由于里千家11代家元玄玄斋宗匠创立“立礼式点茶法”,加之后来学校教育中也增加了修习茶道这一内容,而且许多企事业单位也将修习茶道作为职员修养的内容加以推广,茶道不仅开始被一般国民所接受,并进一步向海外普及,如今已成为最能代表日本的传统文化而备受世界瞩目。

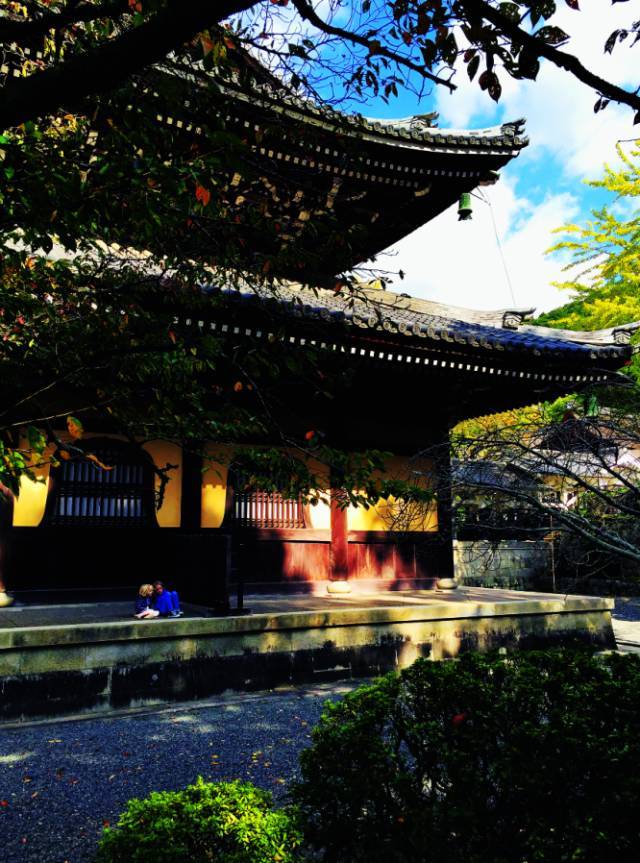

2007年3月23日,日本茶道里千家千玄室大宗匠在北京广济寺举行的祈祷世界和平法会上献茶供佛。

(图片来自网络。内容来自《茶之心》,千玄室著,文化艺术出版社出版)

铁面将军叩门急,

惊觉秋深梦一窗。

半夜竹炉翻蟹眼,

卧听风雨下湘江。

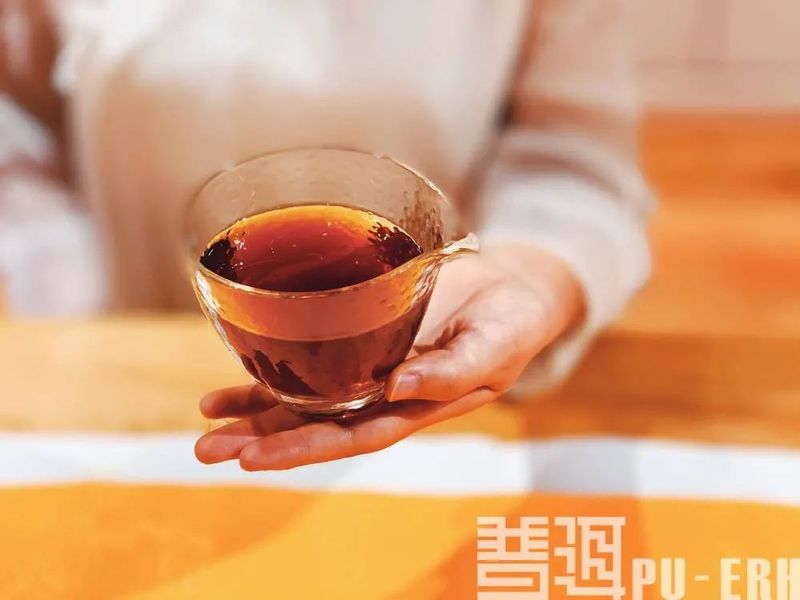

晚饭后,来到茶友位于珠江边写字楼高层的茶室喝茶闲聊,落地窗外是灯火闪烁的游船,眼前是檀香的袅袅烟气,耳边传来轻盈的茶音乐。茶友先泡了一壶88青,再泡了一壶8582大叶青,一番天南海北侃起来,不知不觉竟已至深夜。近三小时的茶聊,心无旁骛,专注且平和,任时光静静地流淌,仿佛从俗世进入云水间,可抵十年的尘梦。“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情。”一场没有功利的闲聊,一杯没有杂念的香茗,让身心得以最大限度地放松。心简单,茶也变得惬意。很多人一听到茶道,一看到仪式,总觉得很玄乎,似乎高深莫测,但茶道的真谛在于形式吗?日本茶道除品茶环节需要极其繁琐的程序外,还要与饮茶的陶器、茶室的书画、庭园的园艺与饮食的搭配等相结合。其精致程度,几乎非专业人士不能致用也,近乎出世之道。潮汕工夫茶却大雅大俗,既没有时间与地点的限制,也没有人数与形式的约束,街头巷尾无时无刻都有潮汕人在品茶论茶,不拘一格,令人惊叹工夫茶对潮汕人生活的全方位覆盖,可谓入世之法。两种茶道差别如此之大,哪种才是“正宗”?

日本茶道的精髓是“和、敬、清、寂”,最高境界是寂,追求内心“冷冷清清的风风火火”。潮汕茶道的精华是“精、洁、和、思”,最高境界是和,追求品茶时的和气、和睦与和谐。无论是日本审美哲学的茶道,还是潮汕田间地头的“滴茶”,本质都一样,在一杯茶中获得解放与自由,都是“正宗”。“一船清致终难画,不是散人应不知。”“寂”与“和”两种状态看起来似乎相反,但实质一样,都是悦心,没有高低之分。可见,心才是茶道之灵魂。有魂,茶便有灵气,有活力,有生命;无魂,再优美的形式,再完善的仪式都是舍本逐末。所以,真正的茶道不是用形式来束缚心,而是用形式来成全心,用心来驾驭形式。形式都是外在的,心才是茶道的中心,用心去感受一杯茶汤,只要能乐在其中,任何形式都是可接受的。繁杂的仪式可成就一杯好茶,简单亦可,两者应相互成就而非相互否定。

元代诗人萨都剌在《谢人惠茶》中写道:“铁面将军叩门急,惊觉秋深梦一窗。半夜竹炉翻蟹眼,卧听风雨下湘江。”品茶的目的是悦己,品茶者应自行选择舒心的方式而非被形式所左右,怎么舒服怎么来,像诗人一样即便半夜惊醒泡茶又何妨?如果喜欢雅致,就去追求仪式;如果喜欢简洁,放任或粗犷皆可。没有一定要完成的程式,没有非做不可的仪式,只要不违心不错配不别扭,都是好的。反之,如果一杯茶泡得战战兢兢,喝得心惊胆战,聊得局促不安,哪里还有乐趣可言,形式再精美或简洁都无意义。于我们而言,今晚两泡茶的趣味就是友情的温度与怡悦的程度。诗人黄灿然说:“以前是我在写诗,现在是诗在写我。”无论写诗还是读书,都是一个不断找寻自己的过程,品茶又何尝不是呢?在茶面前,人越简单,越丰富;越纯粹,越平静。茶道的精髓,也许便是人茶合一。

原标题:《纯粹的茶》

来源:普洱杂志

如涉及版权问题请联系删除