毛泽东与茶

——毛泽东在杭州采茶轶事

毛泽东一生追求真理,博览群书,知识渊博。他非常熟悉我国茶的历史,知道茶最早产于中国,是中国人民用智慧培植出来的,故认为“这也是中国人对世界做的贡献”。他在一次谈话里,曾引经据典地讲到“茶可以益思、明目、少卧、轻身,这些可是药学祖师爷李时珍说的”。基于对茶叶历史、文化和茶的营养、保健功能的深刻认识,所以毛泽东一生中除吸烟之外,最大的嗜好就是喝茶。他无论在战争年代还是和平建设时期,无论在国内生活还是出国访问,每天都离不开茶,他不仅自已喝茶,还宣讲饮茶的好处,大力倡导饮茶,可谓一生都与茶结下了不解之缘。

解放战争初期,毛泽东曾率领党中央机关撤离延安,开始转战陕北,领导西北和全国的解放战争。1947年8月他策划了对西北战局具有决定意义的沙家店战役。战役打响后,毛泽东废寝忘食地指挥战争,在持续三天二夜的激战中,他一直不出屋、不上床、不合眼。为了提神,他烟一支接一支地抽,茶一杯接一杯地喝。据说,他先后抽掉六包香烟,喝掉几十杯茶。这一仗全歼号称国民党王牌“铁军”第36师,俘敌6000余人。茶为赢得沙家店战役的胜利作出了贡献。

1949年12月16日至1950年3月4日,毛泽东第一次出访苏联。莫斯科的早餐通常是牛奶、煮鸡蛋、面包、鱼子酱、黄油。其它食品毛泽东都能接受,就是不喜欢喝牛奶,仍按他的老习惯,来一杯热茶。

据毛泽东身边的工作人员介绍,他每天醒来并不急于起床,而是先用毛巾擦擦手脸就开始饮茶,这样一边喝茶一边翻阅报纸。一般要过个把小时才起床。就连开国大典这天也不例外。

我国是世界上茶类丰富、名茶众多的国家,但毛泽东最深为喜爱的便是西湖龙井茶。他视杭州为第二故乡,他曾说过:“杭州这个地方环境好,不嘈杂。适合工作,适合休息”,故一生经常到杭州来。据统计,从1953-1975年的22年间,毛泽东曾40多次到杭州工作、休养,每次大都住在位于龙井茶区的刘庄。因他认为“西湖得天下山水之独厚,刘庄占西湖风光之灵秀也”。刘庄三面濒湖,一面依山,景色分外宜人。毛泽东曾在这里主持起草了新中国的第一部治国大纲——宪法,曾在这里撰写了《人的正确思想是从哪里来的》和《送瘟神》等许多光辉的哲学著作和诗篇,工作和写作经常通宵达旦。

在刘庄时,毛泽东于紧张、繁忙的工作间隙,也常抽身出来散步、游泳、爬山,他的足迹几乎遍及龙井茶区。毛泽东生前曾5次登临北高峰。1954年的一天,他从钱江果园上山,翻五云山,过龙井狮峰,茶区风光使他留连忘返,到天竺时己是暮色苍茫。最后,警卫人员便向当地农民买了一根竹竿给毛泽东做手杖,他们才摸黑下山。

1955年5月的一天,毛泽东在刘庄把浙江省警卫处处长伍一叫到身边对他说:“我们国家现在还很穷,你看这么多空地,荒着多浪费,应该多种些蔬菜、果树等经济作物,不但能观赏,还可以有经济收入,这一举两得的好事何乐而不为呢?”后来,警卫处的干警就把刘庄一进大门的80亩荒地开垦出来,种上茶树和果树。几年后的春暖花开时节,毛泽东又一次来到了刘庄,一进大门看到原来杂草丛生、砂砾遍地的荒地已是茶果满园,一片郁郁葱葱,十分高兴。

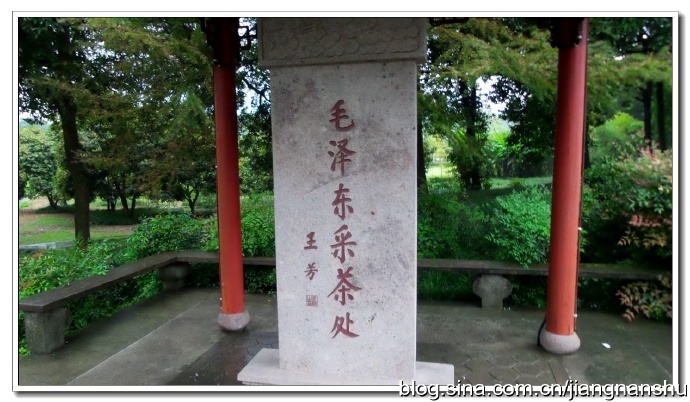

1963年4月28日下午,毛泽东在刘庄散步,看到警卫战士正忙着采茶,他也便走进茶园,兴致勃勃地采起茶叶来,还爽朗地笑着说:“种瓜得瓜,种豆得豆,我们是种茶叶得茶叶喽!”第二天,警卫处就把包含毛泽东自已亲手采摘的鲜茶叶在内的茶叶都加工成龙井茶,送来给他品尝。他抓了一些茶叶放在手上仔细观赏,又闻闻香气,然后送进嘴里咀嚼起来,并满怀深情地说:“龙井茶泡虎跑水,天下一绝!”他还特别指出:“浙江资源很丰富,出龙井茶、高山茶,都是有名的茶叶,你们要管好。”

毛泽东不但珍视西湖龙井茶,还把它们作为馈赠外宾的珍贵礼品。他认为,“礼品不在多,要能代表一个国家的特征,这样的礼品肯定受欢迎。”五十年代初期他访问苏联时所带的礼品中就有西湖的龙井茶。从而把西湖龙井茶第一次提高到代表中华人民共和国国家特征的外事礼品的地位。

为了缅怀毛泽东对西湖龙井茶的深切关怀,1997年杭州西湖龙井茶叶公司在龙井茶区修建了“嘉木清芬”的纪念碑亭,原浙江省委书记江华挥毫提词碑文。亭畔还植了当年毛泽东亲手采摘过的茶树,供国内外游客瞻仰、观赏。

【摘自2015年第2期《吃茶去》杂志;作者:沙平(云南南涧)】

在高原,不喝甜茶的藏族恐怕难以找到。甜茶和酥油茶一样,每个藏族家庭必备无疑。不管是大小城市,还是农村牧区,甜茶馆比比皆是,星罗棋布,生意兴隆。甜茶是一种浑红透白的液体,做甜茶只用三种原料,将红茶用水熬酽,兑上牛奶、白糖,搅拌即成。现在,奶粉遍及城乡,所以,奶粉代替鲜奶做甜茶已习以为常,方便而且卫生,又不失其原汁原味。

洛桑,现在刚到而立之年,我们一起上过党校,一起下过乡,交往多年,感情甚笃。我去他家,他用甜茶招待我,甜茶是新做的,不算很甜,也不是很淡,甜淡相宜,清香可口,味纯汁美。

我问洛桑:“你知道甜茶的来历么?”

洛桑说:“对这个问题,众说不一,有人说是战国时期一个欧洲逃亡者将配方带入西藏,推而广之。还有人说是从尼泊尔和印度传到西藏来的。但更多的说法是藏族人民自己发明的。”说到这里,洛桑显得很自豪。

我品了一口甜茶,说:“我过去在晚报工作时,报社门口有一家甜茶馆,生意格外红火,去喝茶的人特别多,是那里的甜茶做得好,还是别有原因?”

洛桑说:“我也去那里喝过甜茶,那里做甜茶的师傅手艺比一般人高强,做的甜茶分外香,分量也足,所以,拉萨人都爱去那里品茗甜茶。”

按照藏族的习惯,女人不准进甜茶馆,进甜茶馆的女人被视为“坏女人”。我曾见一对正在热恋的汉族男女,他们不知道这一习俗,双双相约去甜茶馆,老板极不高兴。喝茶的男人们见来了女人,一窝蜂溜之大吉,甜茶馆里仅剩下他们两人。老板说明原因,他们才不好意思地离去,以后再不敢光顾甜茶馆。当然,这是六七十年代的故事了。到了八十年代,甜茶馆的老板为了招揽生意,常常招收一些年轻漂亮的女孩子当服务员,为茶客端茶递水,女性自然走进了甜茶馆这块“禁地”,男茶客们笑脸相迎,感到气氛格外温馨甜蜜。一些女性也开始进甜茶馆饮茶了。久而久之,人们也就习以为常了。

洛桑说,如今的甜茶馆设备大都比较齐全,并且逐步走向高档化,配上了啤酒,卡拉OK、台球、录像等,现代消费和古老的传统天衣无缝地结合在一起,红红火火,皆大欢喜,丰富了藏族人民的生活,这应该说是一种进步吧!

甜茶馆往往高朋满座,是谈天说地的好地方。西藏一些青年藏汉族作家朋友,一有闲暇便去茶馆品茗甜茶,海阔天空,天南地北,无所不谈,收集素材,写出不少好作品。

洛桑说,拉萨居民有喝甜茶等奶制品的传统习惯,鲜奶、奶渣、奶茶等。说话间,25岁的班觉亲自给我打酥油茶,把茶杯擦得干干净净,满满地斟上,双手捧递给我,“格啦(藏话,‘老师’或‘先生’的意思),请喝酥油茶。”

我一边接过酥油茶,一边说:“谢谢!”

热乎乎浓酽酽的酥油茶馨香四溢,我品了一口,不咸不淡,纯净可口,“班觉啦,您打的酥油茶分外香呢,好!真好!”

想来神奇,要株茶树下来的茶,南方,北方,高山,平原,河谷,荒漠,却各有各的喝法,我国劳动人民创造了具有丰富营养的茶及其多彩的茶文化,尤其是南方,多名茶,多好茶,然而喝上这一口酥油茶后,我最难忘的就是这味道。在偌大的藏区,不管是在城镇的大街小巷,还是在农牧民遥远僻静的帐篷里,都可以见到香气扑鼻的酥油茶。凡是有人烟的地方,就有酥油茶。谚语云:“宁可三日无粮,不可一日无茶。”真实地反映了藏族人民与茶的关系,而不产茶的西藏,雪山之上,却能够让普通的百姓都能喝上一杯杯香浓的酥油茶,不得不感叹少数民族地区所受到的青睐与呵护,走过西藏,藏族同胞与全国各地各省的友谊见证处处可见——各地援建的桥、路、学校……

而一杯酥油茶中所蕴含的幸福、安康,还有承诺……才是茶里最美的滋味。

【摘自2016年第5期《吃茶去》杂志;作者:杨从彪(重庆),系中国作协会员、中国通俗文学研究会会员】

在伊斯坦布尔,咖啡厅是被拧在老机器里的旧螺丝,对矫揉造作的优雅敬而远之,却可靠得令人心安。

2021年10月10日,伊斯坦布尔。当地人在一家咖啡店里喝茶看景。/图·视觉中国

没有普通咖啡店的电动磨豆机、咖啡机,也没有过滤器、滤纸、虹吸壶,抑或是鲜奶油喷枪、拉花杯、手工奶泡壶,在伊斯坦布尔,人们会把咖啡粉磨得像面粉一样细,并和水混合在特制的咖啡壶Cezve中。这是一种长柄的倾口壶,用黄铜制成,常刻有繁复的花纹。

咖啡的煮制方法承袭自500多年前的阿拉伯人——将Cezve放进一摊热沙子里,水会被沙子加热到沸腾并升起泡沫,反复三到四次后,咖啡渣沉到底部,这场酷似炼金术的表演便会产出一杯浓郁的咖啡。

泡沫绵密、状似焦油的土耳其咖啡,味道苦涩,所以中国游客常常被推荐口味更清淡的咖啡,或者加入几粒椰丝方糖。但大家并不会加牛奶,因为入口涩舌的强烈口感是土耳其咖啡的标志之一,会让人想起伊斯坦布尔不断盘旋的贼鸥和声名狼藉的出租车司机。

入口涩舌的强烈口感是土耳其咖啡的标志之一。/图·pexels

亚欧大陆长时间的耳鬓厮磨,让伊斯坦布尔诞生了世界上最古老的咖啡文化之一:咖啡的残渣可以用来占卜;即使是墓碑群,里面也会拥有一座咖啡厅;丈夫不能每天提供咖啡被认为是离婚的理由;咖啡甚至比一日三餐的优先级还高,土耳其语中的早餐(Kahvaltı),是“咖啡”和“之后”的合成词,意指早餐是“喝咖啡之后”才会进行的事情。

在这样的渊源下,茶却能在伊斯坦布尔和咖啡分庭抗礼。带有花园的茶馆遍布街巷,人们把工作间隙休息的时间称为喝茶时间,而几乎每个伊斯坦布尔的公司也都会雇佣沏茶工。仅从茶杯婀娜的腰线便能知晓,在土耳其,不仅咖啡与世界上其他地方的咖啡不同,茶也同样如此。

土耳其红茶利用两层茶壶煮制,其工作原理与俄罗斯的茶炊有异曲同工之处,喝茶用的都是形状仿似窄颈阔肚花瓶的玻璃小杯子,并用一只小碟子盛载。

一个不太为人所知的事实是,土耳其是世界上人均喝茶最多的国家,超过了中国、英国、日本等传统茶饮国。每天早上,博斯普鲁斯海峡岸边都会有一批睡眼惺忪的渔夫,他们戴着羊毛帽,将冒着热气的茶倒进郁金香形的玻璃杯,杯中已斟了半杯土耳其白兰地。他们身旁的小木凳上搁着盘子,上面盛着黑色和绿色的橄榄以及白色的奶酪块,木凳边搁着钓竿和渔具。钓鱼开始,他们便茶不离手。

土耳其红茶。/图·pexels

而顺着博斯普鲁斯海峡向东望,马尔马拉海在此进入黑海,在西边则与爱琴海相会于达达尼尔海峡。数千年里,两个海峡俯视着亚欧大陆,伊斯坦布尔仿若分海的摩西一样站在岸边。历史上,谁在这里多跨出一步,都要以鲜血的代价来交换。如今,这种以水为界的深刻寓意,流淌在这座城市的茶与咖啡之中。

古老的咖啡与现代的茶

在奥斯曼人冲进城镇并决定留下来之前,希腊人、罗马人和威尼斯人轮流执政伊斯坦布尔,整个城市里都可以找到各种任期的证明。但人们更愿意回忆奥斯曼帝国的辉煌,近在咫尺的宣礼塔、海峡里的大轮船和托普卡帕宫,提示着亚欧大陆的军事政治以及宗教文化曾在此剧烈碰撞。

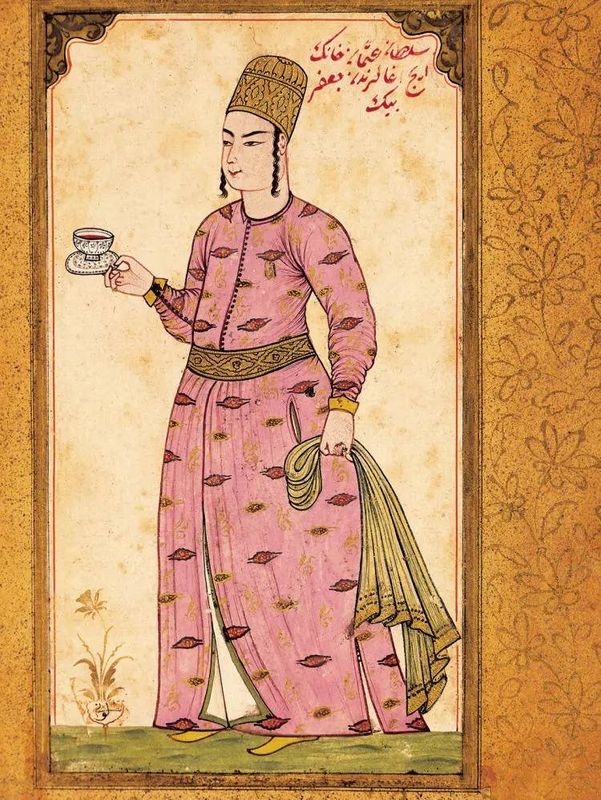

郁金香时期奥斯曼画家列弗尼(Abdulcelil Levni)的作品,画中年轻宫廷侍卫正端着咖啡。/图·视觉中国

土耳其的咖啡在历史的荣光中发芽,因扼守着东非之角,奥斯曼帝国是咖啡最早的传教士。彼时,苏丹爱上了来源于埃塞俄比亚的神奇饮料,命40位“首席咖啡师”为他专门制作。

其后的几十年间,从古老的伊斯坦布尔城到荒凉的高加索,从波斯湾到布达佩斯,在奥斯曼帝国统治的200多个城市里都相继出现了咖啡。当征服了拜占廷帝国这一桥头堡后,土耳其人继续雄心勃勃地向西进军,数次挥师进攻奥地利。奥地利最后虽然挡住了土耳其人的弯刀,但是没有挡住土耳其人的咖啡。

漫长的攻防战中,威尼斯商人看到了其中的商机,他们偷偷穿过战线,将土耳其咖啡运往欧洲各国。1683年,奥斯曼帝国对奥地利的最后一次进攻以失败告终,但土耳其的咖啡却已经彻底征服了整个欧洲。

十七世纪,土耳其的咖啡已经彻底征服了整个欧洲。/图·unsplash

土耳其人仓皇撤走,留下许多咖啡豆,维也纳人将其烘焙研磨后煮成热浆出售,遂为欧洲咖啡馆之滥觞。欧洲人改良了泡咖啡的方法,将咖啡煮后的残渣滤掉,并加入牛奶,成了拿铁的雏形。

相比之下,伊斯坦布尔人饮茶不过100年。20世纪之前,土耳其境内没有成规模的茶树种植,出于好奇,人们在一些学院和行宫中种植了少量的茶树。作为丝绸之路的一部分,奥斯曼帝国也曾数次向中国引种茶树,但均以失败告终。

欧洲人改良了泡咖啡的方法,将咖啡煮后的残渣滤掉,并加入牛奶,成了拿铁的雏形。/图·unsplash

1893年,一位俄国商人在巴统的查克维(Чакви,当时属于俄罗斯帝国,现在属于格鲁吉亚)附近购买了大片土地,并且聘请中国茶叶技师刘峻周等人前去指导种茶和制茶技术,土耳其最终在1924—1937年间从那里引种成功,间接获得了中国的茶种和制茶技术。

只不过,茶的到来伴随的是荣光的失落。第一次世界大战战败后,奥斯曼帝国分崩离析,土耳其失去了咖啡运输的通道,人们急需一种亢奋与及时行乐的饮料,由此整个国家开始转向饮茶。

这与伊斯坦布尔人不愿见到旧木头别墅修复是同样的原因:当变黑、腐朽的木头消失在鲜艳的油漆底下,使这些房子看起来跟18世纪极盛时期的一样新,他们便与过去断绝了关系。因为过去100年来,伊斯坦布尔人心目中的城市形象是个贫寒、不幸且陷入绝境的孩子。

在伊斯坦布尔香料市场,顾客正在购买咖啡壶和咖啡杯。/图·视觉中国

土耳其红茶的泡煮一般都是以浓茶加水稀释的方式进行,如果它被泡煮出黑红透亮的颜色,会被人们视为最佳,这种颜色在土耳其语中被称为“野兔的血”。

事实上,咖啡与茶都是借口

在今天,人们比以往任何时候都更关心饮料的来源、独特的风味以及饮用环境。他们将其视为与周围人产生关联的一种方式。国际咖啡组织执行董事何塞·塞特(JoséSette)表示,正是这种社交体验,推动了咖啡在全球的成功。

“咖啡之所以如此受欢迎,是因为它是一种社交货币,”何塞·塞特说,“它将人们聚集在一起。”

现代人把自己在社交场合的虚与委蛇嫁接在了几百年前的伊斯坦布尔身上,理由是,1554年,世界上第一家咖啡厅就开在伊斯坦布尔。“在这个众所周知的好客地区,咖啡是好客的象征。”人类学家克劳迪娅·罗登(Claudia Roden)在她对咖啡的研究中如此写道。

2019年3月5日,伊斯坦布尔。“黄金的优雅”展览上展出的顿巴黄铜咖啡壶套组。/图·视觉中国

18世纪之前,伊斯坦布尔的咖啡厅是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的智趣之地,人们在这里探讨哲学和《古兰经》。喝茶是同样好的社交借口,土耳其有句俗语是“没有茶的谈话,就像天空中没有月亮”。在当时,似乎没有人用这两种饮料来刺激生物钟,除了这座城市里那位享誉世界的作家——在有女儿之前,帕慕克凌晨4点睡觉,中午醒来,之后,他会写一整夜,喝咖啡和茶,然后再睡到中午12点。

为什么咖啡与茶会成为一个城市如此重要的叙述媒介?也许是因为,这里承载了历史上最剧烈的辉煌与失落,而这种特性无疑与伊斯坦布尔隐匿的灵魂产生了共振——

隆冬停泊在废弃渡口的博斯普鲁斯老渡船;在一次次财务危机中踉跄而行、整天惶恐地等顾客上门的老书商;抱怨经济危机过后男人理发次数减少的理发师;阶梯破败的天桥;在最不可能的地方向你乞讨、在同一个地方日复一日地发出同样乞求的乞丐;在摩肩接踵的街上、船上、地下通道里阵阵扑鼻的尿骚味;众人尚在睡梦中,而渔夫正要出海捕鱼的清晨时分;在廉价的夜总会里卖力模仿美国、土耳其三流歌星的歌手们;人们从加拉塔桥望向埃于普的金角湾风光,望向所有损坏、破旧、风光不再的一切……

咖啡与茶成为伊斯坦布尔重要的叙述媒介。/图·pexels

在许多伊斯坦布尔人的童年记忆中,有关咖啡与茶的场景,是人们在地上放些长椅,长椅上铺着地毯,来的人脱了鞋,登上长椅,蹲下来喝咖啡和茶,一里拉1杯或者一里拉2—3杯,一般人也喝得起几杯。这些饮料深入穷人的居住区以及黑暗肮脏的街巷,这在政局变幻莫测、货币时常崩溃的国度是难得的小确幸。

与这种简陋相对应的,是每个伊斯坦布尔人的家都装扮得像个博物馆:读经台、长椅、镶珍珠的桌、油画、老式步枪、祖先传下来的古剑、牌匾、大钟……这种繁复,与伊斯坦布尔人对咖啡杯、茶杯等工具所追求的尽善尽美形成了某种呼应。

2020年6月1日,伊斯坦布尔。在当地一家咖啡厅里,人体模型被摆在座椅上,以让顾客之间保持适当的社交距离。/图·视觉中国

对今日伊斯坦布尔的描述,还应该包含伊斯坦布尔的整个过去。然而,这座饱经风霜的城市已经不会再轻易泄露自己,只会把自身像手纹一样藏起来。它的故事与传说写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和竖立的旗杆上。垂死文明的哀婉愁怨依然包围着伊斯坦布尔,所以帕慕克这么写:“‘呼愁’不提供清晰,而是遮蔽现实,它带给我们安慰,柔化景色,就像冬日里的茶壶冒出蒸气时凝结在窗上的水珠。”

来源:新周刊

如有侵权,请联系删除