本期主要内容:

·茶叶标准化的内涵是什么?

通过制定、发布和实施标准,达到统一"是标准化的实质。"获得最佳秩序和社会效益"则是标准化的目的。

·国内外茶叶农残标准的区别

在茶叶国际贸易中, 农药残留作为必要的检测指标,是最高级别的技术性贸易措施之一,作为茶叶主要出口国,农残问题越来越成为制约我国茶叶出口、影响我国茶叶国际竞争力的因素。

·茶叶标准化体系建设对茶产业的意义

通过专题研究标准制定的相关过程,使我国的茶叶标准工作者更加熟悉国际标准的相关规则,在参与国际标准制订中占有主动权,提高我国在国际标准制定上的话语权,同时为我国今后标准的制、修订如何与国际接轨提供有力的借鉴作用。

在茶圈,关于茶叶到底该走标准化的路线,还是个性化的路线,不同的人持有不同的观点。践行标准化的走工业化产业路线,赞成个性化的则强调茶的文化属性,讲究山头、古树、产区、讲制茶师傅...在这其中更承载着一份情感的温度。

但是仔细想想,当我们在探讨标准化与个性化的时候,我们谈论的到底是什么?

(1)是生产加工环节的标准化?(2)是种植采收环节的标准化?

(3)是产品品控(口感)标准化?

从中国茶行业的角度看,标准化与个性化,实际上是并不是非此即彼,更不是支持一方就要否定另一方,所谓标准化、工业化也只不过是近代工业革命以来才逐渐完善的概念。工业革命起初从根本上解决的是“效率和时间”的问题,在更短的时间里获取更高的产能,后来进阶为“效率+品控”等问题。本期茶也启示录带大家深入了解一下什么是茶叶的标准化,希望能够给你带来更多的思考和启发。

01什么是茶叶标准化

对于茶叶标准化,人们从不同的视角有不同的理解,先看看官方是如何定义标准和标准化的。

·什么是标准?GB/T 20000.1-2014《标准化工作指南 第1部分: 标准化和相关活动的通用术语》条目5.3中对“标准”描述为:

通过标准化活动,按照规定的程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的一种文件。

国际标准化组织(ISO)先后以“指南”的形式给“标准”的定义作出统一规定:

标准是由一个公认的机构制定和批准的文件。它对活动或活动的结果规定了规则、导则或特殊值,供共同和反复使用,以实现在预定领域内最佳秩序的效果。

·什么是标准化?全国茶叶标准化技术委员会给出的定义是:

“为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作”

简单说"通过制定、发布和实施标准,达到统一"是标准化的实质。"获得最佳秩序和社会效益"则是标准化的目的。

茶叶标准体系

我国茶叶标准体系由国家标准体系 (茶叶)、全国茶叶标准化技术委员会体系和 GH/T 1119— 2015《茶叶标准体系表》三个部分组成。

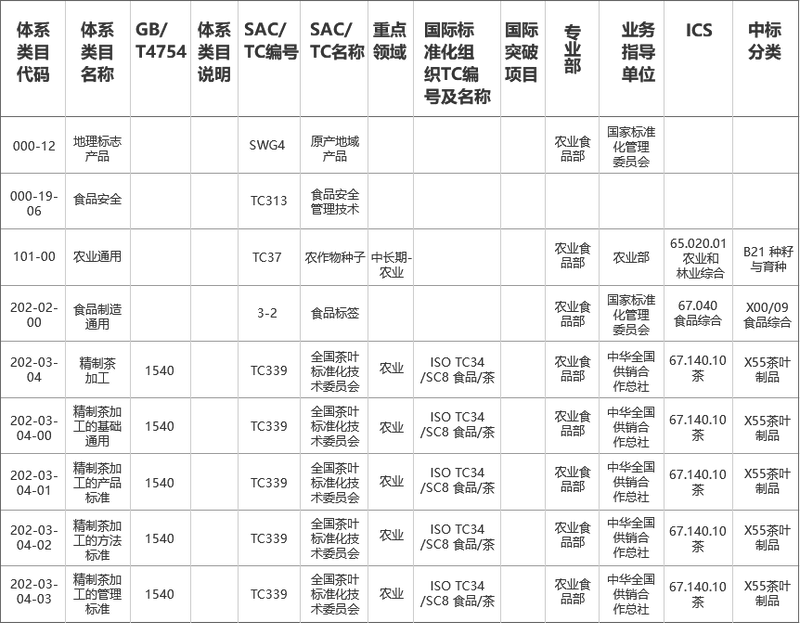

国家标准体系:

由国家标准化管理委员会统一制定, 包括体系类序号、体系类目代码、体系类目名称、分类编号、重点领域、TC 编号及名称、专业部、业务指导单位、ICS、 中标分类等内容;如下图所示:

国家标准体系(茶叶)框架表

《茶叶标准体系表》是将我国茶叶的国家标准和供销合作行业标准 (不包括茶叶机械标准),按其内在联系以一定的形式排列起来的图表,包括已有的标准、正在制定(尚未发布) 的标准和预计未来将要制订的国家和供销合作行业茶叶标准,是一种指导性的技术文件,是编制标准制、修订计划的依据,并将随着我国茶叶行业和科学技术的发展而不断更新和充实。目前茶叶现行有效的国家标准有 109 项, 基本涵盖茶产业领域的重要基础通用标准、产品标准、方法标准等。

标准体系表的第一层为茶通用(包括基础、质量、方法、物流等)标准,第二层为各茶类标准,第三层为再加工茶类标准,如下图所示:

全国茶叶标准化技术委员会体系框架图

·茶叶标准化的特点

· 专一性

茶叶标准只适用于茶叶领域的某个品类具体茶叶产品, 对非茶类或类似产品无效。因此制定茶叶标准应在明确常规技术要求的前提下, 强调所指茶叶产品的独特风味, 如特定地域、独特工艺、突出的品质特征和内含物成分等。

· 科学性

茶叶产品标准的编制是以生产企业执行的生产工艺、主要设备、原料来源、管理水平和产品的特征、特性为依据, 适当考虑设备改造、工艺革新等因素。当设备、工艺和原料来源有较大改变, 直接影响到产品特征特性时, 应及时对标准进行修订。

· 法规性

茶叶标准要求对茶叶产品及相关的方法、基础标准作出明确的统一的规定,不可有任何含糊不清的解释。标准不仅有感官审评等质的规定,还要有详细的理化指标指标、安全指标等量的规定,不仅对内容要有规定,有时对形式和对其生效的范围也要作出规定。没有明确的规定,就不称其为标准。同时,标准一经国家标准化管理委员会颁布并要求强制实施,它就是一项技术法规。茶叶强制性标准,是政府执法部门的技术依据。

· 季节性

茶产品与工业产品的最大差异是季节性差异,我国茶叶的生产季节主要是春茶、夏茶和秋茶,茶叶的生产受天气、自然环境的影响较大,同时,茶产品露天生产环境的难控性与工业产品室内生产环境的可控性,决定了茶叶标准化的实施比工业标准化的实施相对复杂与困难。

· 区域性

我国的茶叶产区主要分布在南方省份,茶叶的生产受季节与地域影响非常大,各个地方的茶叶品种又有所差异,根据茶叶的适制性,不同的茶树品种适合做不同类型的茶叶,茶叶标准的制订一定要考虑到地域性这一特点。

02

我国茶叶标准化的发展与现状

·新中国成立前

十八世纪末至十九世纪初,中国茶叶已行销欧、美、亚、非、澳五大洲,成为我国外贸的重头商品。部分经营者为谋取暴利,兴起了掺杂使假之风。为了保护消费者利益,各进口国纷纷立法,禁止掺杂假茶输入。为此,爱国茶人力荐建立茶叶检验机构,维护商品的信誉。最终于1915年,在浙江温州地区成立了永嘉茶叶检验处,制定地方性法律条文作为检验依据,这是我国茶叶标准的雏形。

1929年,当时的实业部在上海、汉口分别成立了商品检验局,并同时着手制订茶叶检验标准。

1931年,国民政府实业部基于出口检验之需要,颁布了我国第一部茶叶标准。全文仅六条,百余字。对各类茶的品质、水分、灰分和包装作了笼统的规定。

1932年至1937年, 实业部先后五次组织修订茶叶标准, 不断充实内容。1936年对茶叶采摘、制造、贮藏和卫生条款增加了限制,1937年对着色茶和不合格茶规定了取缔办法。抗日战争时期, 各省分别办理出口茶叶检验。其检验标准由各省自定, 内容差异很大,浙江、江西、福建、安徽都各有一套标准。

1941年太平洋战争爆发后,茶叶外销受阻,茶叶检验亦告暂停。

1947年, 实业部再次组织修订茶叶标准, 以加强产品检验, 拯救在战争中日趋衰落的茶叶生产。这部标准对统一全国茶叶生产、保证产品质量、维护消费者利益方面起到一定的作用。

·新中国成立后我国茶叶标准由国家标准、行业标准、地方标准和企业标准构成。我国是一个多茶类国家, 茶叶生产区域跨度大, 茶叶管理部门多。我国现行的茶叶标准是从新中国成立后开始逐步建立和完善的,最初以实物样为基准,按茶叶初制、精制的不同加工工艺和内销、外销及边销等不同销售市场分为毛茶标准样、 加工标准样和贸易标准样三类。

1950年3月,新中国贸易部在北京召开第一届全国商品检验会议,制定了《茶叶出口检验暂行标准》和《茶叶产地检验暂行办法》,恢复了由于战争而中断的茶叶检验,并增设了检验机构。

20 世纪 80 年代,国家和地方等有关部门逐步发布、 实施了各类茶叶标准。 2008 年 3 月,全国茶叶标准化技术委员会正式成立,进一步建立和完善茶叶标准体系,更好地推动茶叶标准化工作。 经过各部门几十年来在标准化方面的工作,我国现已初步建立了茶叶标准体系

截至 2021 年 7 月中旬,涉茶现行有效行业标准230余项,行业领域涉及农业(NY)、供销合作(GH)、轻工 (QB)、出入境检验检疫 (SN)、机械 (JB)、国内贸易 (SB) 等,其中涉茶农业行业标准64项、供销合作行业标准44项、出入境检验检疫行业标准38项、机械行业标准20项、轻工行业标准10项、国内贸易行业标准14项

· 毛茶标准样

毛茶标准样又称毛茶收购实物标准样, 是对样评茶、评定毛茶等级及价格的实物依据,即作为收购毛茶的质量标准,90 年代以前,国家主管茶叶收购的部门实行统一领导和分级管理。90 年代以后,由于茶叶市场放开,国家茶叶主管部门不再统一下达毛茶标准样的制订及换配计划, 改由行业主管部门下达相关的国家标准和行业标准的制修订任务, 将部分毛茶产品按照标准化管理的要求,列入国家、行业标准的管理规范中。

· 加工标准样

加工标准样,又称加工验收统一标准样,是对毛茶再加工时按照外销、内销、边销成品茶标准茶样进行对样加工,使产品质量规范化的实物依据,也是成品茶交接验收的主要依据,加工标准样茶有绿茶、红茶、 乌龙茶、压制茶等

· 贸易标准样

贸易标准样指对外贸易标准样, 是国际茶叶 贸易中成交计价和货物交接的实物依据。我国茶 72 叶的贸易标准样于 1954 年开始建立,首先从大宗 出口绿茶着手建立等级标准茶号, 接着建立外销 工夫红茶、小种红茶、乌龙茶、白茶等的等级标准 样茶,至 1962 年初步达到了贸易标准样规格化和 标准化的要求。

目前我国出口茶叶以散装茶叶和小包装茶叶为主,按照《中华人民共和国海关进出口商品规范 申报目录》(2019 年版), 进出口茶叶 (海关编码 [HS 编码]0902)主要分为绿茶(未发酵茶)、红茶 (已发酵)和半发酵茶三大类,分别执行相应标准。在实际贸易中, 进出口茶按照最相近的原则归属 到未发酵类、已发酵类或半发酵类商品中。如白茶 由于是轻发酵茶,一般归属在绿茶(未发酵)类

茶叶质量安全标准

作为世界上主要的茶叶生产、消费和贸易国, 保证茶叶的质量安全对我国茶产业的可持续发展 具有重要的意义。1982 年 6 月 1 日实施的 GBn 144—81《绿茶、红茶卫生标准》是我国最早的茶叶 卫生安全标准,规定了感官指标和理化指标,在理 化指标中对铅、 六六六和滴滴涕做了限量要求。

2005 年 1 月颁布并实 施 GB 2763—2005《食品安全国家标准 食品中农 药最大残留限量》和 GB 2762—2005《食品安全国 家标准 食品中污染物限量》,对茶叶的农药残留 限量和污染物限量做了进一步要求。

2009 年国家颁布实施了《食品安全法》,明确 要求政府有关职能部门对现行的食品农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合, 统一公布为食品安全国家标准。

我国与茶叶及相关制品有关的食品安全国家标准共有 13 项, 包括农药最大残留限量、 污染物限量、标签、卫生规范、检测方法等,这是我 国茶叶质量安全监督抽检的重要依据。

目前,由国家卫生健康委、农业农村部、市场 监管总局三部门联合发布的 GB 2763—2019 《食 品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,已 于 2020 年 2 月 15 日正式实施, 涉及茶叶的农残限量指标增加到了 65 项。

03

茶叶标准的分类

世界各国标准种类繁多,分类方法不尽统一。根据我国实际情况, 并参照国际上最普遍使用的标准分类方法,我国标准分类如下:

(1)按标准的约束力划分。我国标准分为强制性标准和推荐性标准;

(2) 按标准制定的主体划分。从世界范围来看,标准分为国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准,团体标准与企业标准;各层次之间有一定的依从关系和内在联系,形成一个覆盖全国又层次分明的标准体系。对需要在全国范畴内统一的技术要求的,应当制定国家标准,一般表示为GB或GB/T。

对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一技术要求的,可以制定相关行业标准。如农业部标准表示为NY. 对既没有国家标准,又没有行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一技术要求的,可以制定地方标准,一般表示为DB或DB/T。

企业生产的产品既没有国家标准和行业标准,又没有地方标准的,应当制定相应的企业标准。一般表示QB。对已有国家标准、行业标准和地方标准的,企业标准的制定严于国家标准、行业标准和地方标准的要求。

(3)按标准对象的基本属性划分。标准分为技术标准、管理标准和工作标准;

(4)按标准信息载体划分。标准分为标准文件(文字形式)和标准样品(实物形式)。标准文件的作用主要是提出要求或作出规定,作为某一领域的共同准则;标准样品的作用主要是提供实物,作为质量检验鉴定的对比依据,作为测量设备检定、校准的依据,以及作为判断测试数据准确性和精确度的依据。

企业标准有以下几种:

(1)企业生产的产品,没有国家标准、行业标准和地方标准的,制定的企业产品标准;

(2)为提高产品质量和技术进步,制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准;

(3)对国家标准、行业标准的选择或补充的标准;

(4)工艺、工装、半成品和方法标准;

(5)生产、经营活动中的管理标准和工作标准。

· 根据企业的生产实际确定起草企业标准

在起草一个标准前,企业要充分的调研,一方面制定的标准不能与国家相关法律、法规和标准相抵触,另一方面标准制定要符合企业的生产实际,这样标准的制定既提高了产品的质量,又节约了成本,提高了效率。

· 根据企业产品特点制定企业标准 我国的大部分国家标准和行业标准或地方标准都是推荐性标准,企业制定的标准应根据本企业的生产实际及产品的特点来制定。起草企业标准时,应参照国内外同类产品相关标准,并结合自身的特性来拟定。制定出来的标准应在生产实际中加以检验并不断地加以修订,形成最终确认的文本,并在国家相关质检部门备案后生效,这些将作为企业今后生产的依据以及产品质量仲裁中作为有力的证据参考。

· 根据企业产品实际情况准确表述企业标准化

企业在制定产品标准时,可以考虑制定能达到较高质量要求的技术指标,企业标准一般是严于或高于国家标准或行业标准。不同类的茶产品,其技术指标要求也不一样,有时也不能盲目追求过高的指标,这样会增加企业的成本,不同的产品应有其科学合理的指标,企业要根据自身的实际情况,对产品标准要进行科学而又准确的表述。

04

国内外茶叶农药残留限量标准比对在全球进出口贸易中,关税壁垒在贸易保护中的作用逐渐体现出其局限性,而作为非关税壁垒之一的绿色贸易壁垒越来越受重视。发达国家以保护本国资源和环境为由采取了一系列绿色贸易壁垒措施限制了我国茶叶出口,我国茶叶在国际市场的竞争力被极大削弱,导致我国茶叶出口成本增加,这对我国茶叶进入国际市场造成了严重压力,抑制了我国茶叶出口的增长速度,阻碍了我国茶叶企业对国外市场的拓展。

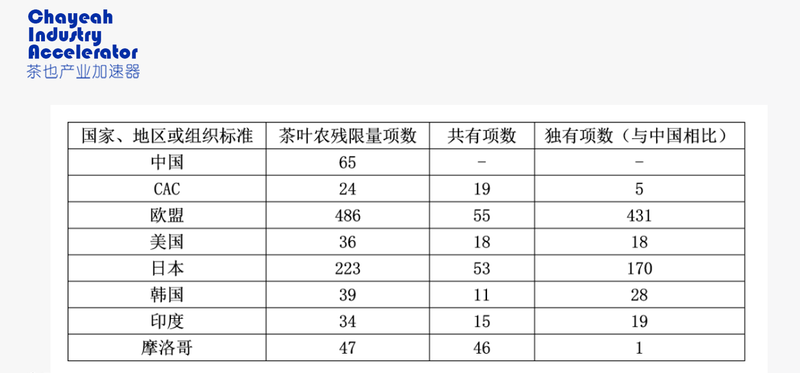

中国与主要国家或地区茶叶农残标准情况对比

· 中国与欧盟以欧盟为例,2014—2018年欧盟对我国茶叶(不含茶饮料)出口通报农药残留超标累计135批次, 我国成为欧盟茶叶出口通报的主要来源国,农药残留超标成为被通报的首要因素。

我国在 GB 2763—2016《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和 GB 2763.1—2018《食品安全国家标准食品中百草枯等43 种农药最大残留限量》中对茶叶的农残指标进行规定。

欧盟相关主要技术法规有:《关于加强进口饲料和非动物源性食品官方控制水平法规》[(EC)No 669/2009] 《动植物源性食品及饲料中农药最高残留限量的管理规定》[(EC)No 396/2005]。欧盟网站查询农药残留限量标准:

根据联合国粮农组织(FAO)数据显示,欧盟已制定食品中农药最大残留限量指标3万多项,其中针对茶叶的陆续增长至 486项,数量是我国茶叶农残限量指标的7.5倍。 欧盟标准是目前世界上最严格的茶叶农药MRLS标准。

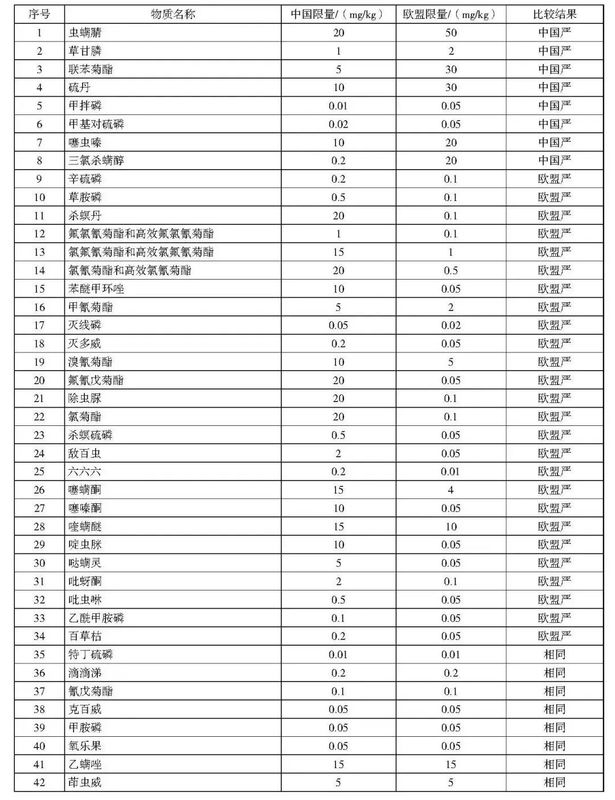

中国与欧盟共有指标42 项(中国指标有“六六六”1 项,欧盟指标为“α-六六六”和“β- 六六六”2 项,本研究以中国名称为准,因此计为共有指标1 项)。在共有指标中,欧盟更严格的有26 项,中国更严格的有8 项,相同的有8 项详见下表;中国与欧盟共有指标比较结果

近年来对我国输欧茶叶产生重大影响的是蒽醌、唑虫酰胺、呋虫胺、高氯酸盐等农药。其中蒽醌我国尚未制定其限量标准, 唑虫酰胺、呋虫胺已于GB2763—2019中新增限量标准,并于2020年2月实施。

同时欧盟规定,未制定MRLs的农业化学品限量检出限标准一律为 0.01mg/kg。

· 中国与日本日本也是世界上对茶叶农残限量最严格的国家之一,日本主要在《食品卫生法》《食品安全基本法》和《食品中残留农业化学品肯定列表制度》中对茶叶农残限量做出规定,涉及的农业化学品残留。

使用的农药 MRLs 标准是《食品中残留农业化学品肯定列表制度》(PLS),于2006年5月29日正式实施,涉及800多种农药、兽药、食品添加剂等,制定了最大残留限量指标5万多种, 其中涉及茶叶的检测项目有255项,数量是我国茶叶农残限量指标的4倍。

对于未制定MRLs标准的农业化学品,其在食品中的含量不得超过 0.01mg/kg。

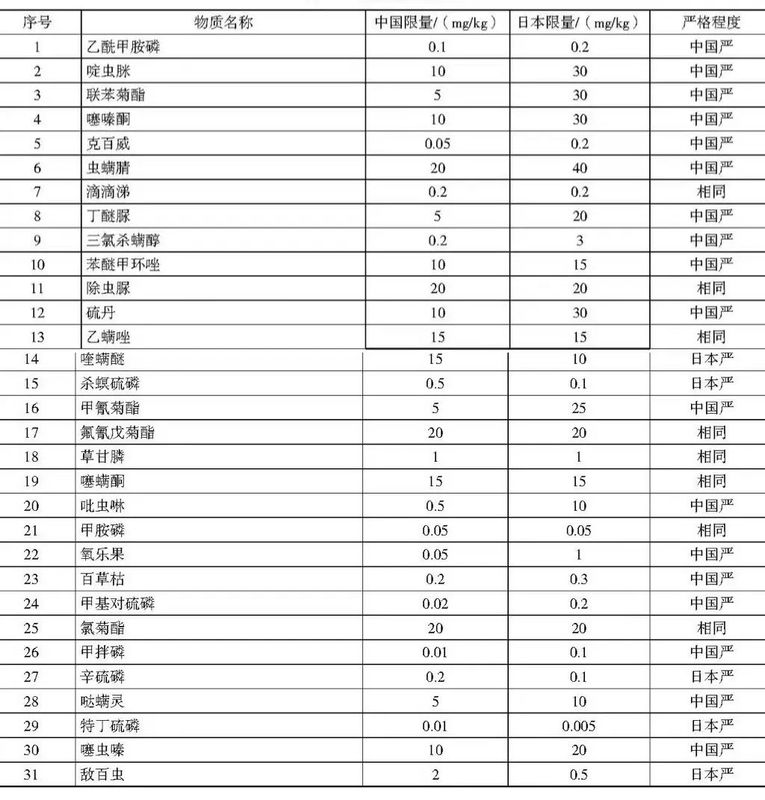

中日相比,中国独有指标有19 项,日本独有指标192 项。共有指标31 项。在共有指标中,中国更严格的有18 项,日本更严格的有5 项,相同的8 项。

中国与日本共有指标比较结果

目前,我国茶叶出口日本主要通报项目是氟虫腈,日本对氟虫腈(0.002mg/kg)的检测很严格,我国虽规定氟虫腈在茶叶上禁用,但尚未制定限量标准。

· 中国与摩洛哥摩洛哥是我国绿茶的最大出口国。

2019年7月1日,摩洛哥国家食品安全 局(ONSSA)开始对自我国进口的茶叶实施新的农药MRLs标准,涉及47种农药MRLs, 基本参照 CAC、欧盟标准。

摩洛哥规定 我国未准许用于茶叶的农药,一律按0.01mg/kg或定量检出限(LOQ) 实行。

摩洛哥27项农药的MRLs指标严于我国,如丁醚脲严 500倍,啶虫脒严 200倍,苯醚甲环唑严 200倍。

· 中国与美国美国的茶叶农残标准总体来说比我国宽松,规定了茶叶中 36种农药的MRLs。

美国禁止在茶叶上使用的化学农药:滴滴涕、毒死蜱、乙硫磷、氰戊菊酯、林丹、甲巯咪唑、丙溴磷、四氯杀螨砜、三唑醇、三唑磷、三氯杀螨醇、硫丹、溴虫腈。

我国和美国都有MRLs要求的农药有14种 ,其中两国农药MRLs标准相同的仅有草甘膦( 速溶茶除外) 和乙螨唑。

美国的甲氰菊酯和喹螨醚MRLs 标准比我国严格,其余相同农药的MRLs 标准均比我国更宽松。

· 中国与CACCAC标准简介

国际食品法典委员会(CAC),是FAO和 WHO共同建立的协调各成员国食品法规、技术标准的唯一政府间国际机构,我国为CAC成员国。

根据CAC官方网站提供的在线数据库,有关茶叶的农药MRLs共有24种,与我国共有项目19项。

限量值相同项目:硫丹、氯菊酯、噻螨酮、茚虫威、乙螨唑、百草枯、毒死蜱、丙溴磷、氟虫脲

我国尚无限量标准:杀扑磷、炔螨特、氟苯虫酰胺、螺甲螨酯、唑螨酯

国内外茶叶农残限量指标存在较大差异,这与茶叶生产及流通方式、农药登记与使用等具体实际有关,不同国家和组织基于食品安全、风险管理、贸易调控等多种原因,制定最符合自身需求的标准。

05

茶叶标准化的意义

随着国内经济的发展,以及人均生活水平的提高,在相当长的一段时期内,茶叶行业仍将处于规模不断扩展、质量水平不断提高的上升通道中,产业结构的调整将伴随市场的需求而继续人们对茶叶质量的要求也越来越高,这就需要一个严格的标准来控制茶叶生产,实施茶叶标准化,茶叶的质量和安全卫生等级才能有所保障。

“目前我国茶行业面临的几大问题有:产销失衡、生产劳动力成本持续走高、茶叶品质不稳定及卫生安全隐患等等,这一系列问题都需要通过科学科技手段来解决。”

· 对于茶园来说,茶园的标准化建设需要一整套的标准化规范。首先是茶树品种管理, 选择适合当地条件的优良品种。其次是茶园的环境管理、水和肥料的管理、茶树栽培管理、病虫害及农药使用的管理(当前, 茶树的病虫害要尽量采用生物防治, 农药的使用要注意采用高效低毒、允许在茶树上使用的农药, 严禁使用国家禁止在茶树 上使用的农药)等。最后还应有鲜叶采摘、保管和运输的管理等,这也是源头的标准化。

· 对茶企来说,茶叶属植物性产品, 其品质的色、香、味、形与当地的茶树品种、气候、水土等环境以及鲜叶加工的技术条件等特点密切相关。由此形成茶叶产品批量小、批次多的特点,确立标准化的生产工艺流程。茶叶加工生产的标准化, 除应有标准化的厂房、标准化的生产设备外, 确立标准化的生产工艺流程非常重要。标准化的生产工艺流程不仅能确保茶叶在加工过程中 的卫生安全, 有效防止外来污染物的侵入; 同时能提高效率, 使不同批次的原料通过特定的加工工艺 形成色、香、味、形一致的、品质稳定的茶叶产品。

一款茶产品如果能够通过科学规模化的种植加工,通过提高效率和产能的方式把控成本的同时保证品质和安全的情况下具备稳定口感和品质,这样的产品流通起来才能惠及每一个消费者以及产业链条上的每一个经营者。

标准化的意义:安全+成本+好喝

面对茶叶的跨境进出口贸易市场,提高中国茶产品的国际竞争力,建立符合国际规范和食品安全的茶叶标准化体系,从而消除贸易壁垒对我国茶叶出口带来的不利影响。

茶叶标准化、机械化、自动化、甚至智能化是为了让整个行业越走越远,与被创造出的山头、古树、小产区概念并冲突,一个良性的产业体系是允许百花齐放的,个性化和标准化相辅相成共生更能促进茶产业整体的长久繁荣。

来源:茶也加速器

若有侵权请联系删除

贵州绿茶的品质特征是什么呢?“翡翠绿、嫩栗香、浓爽味”,品质定位非常精准。但在实际生产中,很多企业加工出来的贵州绿茶苦涩味重,这和贵州茶叶氨基酸含量高,多酚类含量相对较低的特性不相符。

一、贵州绿茶加工品质存在的共性问题

一是没有重视摊青过程。从加工各个环节的共性问题来看,由于在原料摊青环节的精细化控制程度不够,水分散失不均,均匀度较差,导致整个后期茶叶加工过程中,受热、受力不均,对加工品质的提升都有很大影响,造成了贵州绿茶苦涩味重的问题。摊青过程水分的缓慢散失,伴随着大分子物质的水解,如蛋白质水解成氨基酸、纤维素水解成糖类分子,甜味物质和鲜爽味物质增加,儿茶素分解,苦涩味物质降低等等,这些物质的变化为茶叶前期品质的形成奠定基础。

二是杀青偏老。在摊青的过程中,我们习惯吹风,快速散失茶青中的水分,叶片水分散失快,但是茎梗、芽头的水分散失慢,水分散失不均匀,在杀青的时候,叶片很容易杀透,但是茎梗还需要更高的温度,是不容易杀透的,就造成了把茎梗杀透,叶片出现杀老的情况。

三是做形控制技术不精。主要体现在完整性较差(卷曲形),色暗,不绿(扁形茶)。

四是提香存在问题。特别是提香环节,大多企业提香习惯性采用高温短时的提香方式,造成茶叶干茶很香,开汤以后就不香了,主要就是企业在实际生产过程中单一的认为茶叶香气的产生与温度有关系,忽视了温度对茶叶作用的时间,产生茶叶的香气应该是温度和温度作用时间共同作用下形成的结果。茶叶带有特殊的花香,消费者自然而然认为是好的茶叶,用高温短时提香的方式容易把花香品质破坏掉。呈现花香品质的物质具有共同的特点,低沸点,易挥发掉,热不稳定性,高温易分解,容易跑掉,这是不可逆的变化。使得贵州绿茶呈现出来的结果是暗绿、黄绿、表面香。

茶叶摊青

二、贵州绿茶加工品质提升的建议

首先好茶是种出来的,这是基础的基础,要加强茶园肥培管理。没有好的原料,再好的加工技术也做不出好的茶叶。从实际生产的角度上讲,以长度作为采摘标准,采多长,多少厘米的茶青原料。机采也是一样,达到多高的原料,可以进行机采,但是在这个前提下,必须加强肥培管理。

其次摊青最重要的就是解决水分散失不均匀,要逐步实现摊青的智能化控制。解决摊青过程水分散失不均匀问题,能大幅度增加茶叶的鲜爽度、甜味度物质,苦涩味物质相应就会大量减少,而且还可能产生特异性的香气,在后期加工过程中要保留特殊的香气。所以企业必须高度重视摊青过程。槽式摊青是最常见的,要实现摊青的精细化控制,必须要实现薄摊,如果摊厚了,吹风过程中,空气流动性不均匀,上中下叶层水分散失不均匀,只有薄摊才能实现水分的均匀、缓慢的散失;解决摊青面积,只能充分利用厂房空间。修厂房时,高度最少在7米以上,充分利用空间高度,可以实现有效摊青面积增加二十倍左右。

企业要重视贵州茶区普遍存在的温度低,湿度大,经常下雨的问题,摊青过程必然要控温降湿,只有相对小型的房间才能有效降低成本,空间越大,控温降湿成本就越高。要逐步实现摊青的智能化控制,人工布料要向使用自动布料机转变。

三是茶叶杀青一定要适度。传统加工认为杀青越老,茶叶越香,企业实际生产的茶叶也是这样的,但对茶叶的色泽品质及外形品质往往造成不利的影响。这和水分散失的均衡有关。鲜叶的茎梗、芽头、叶片水分在摊的过程中不均匀,杀青的时候必须采用更高的温度,叶片已经杀的有点刺手了,甚至有点黄边的情况;茎梗才刚好杀透,因为它的含水量更高,如果理想状态下能够实现茎梗、芽头、叶片的水分均匀,那么杀青的时候温度要求会更低。在实践操作过程中,杀青适度的要求是茎梗折断,不刺手,如果用鼻子闻,没有青臭气,这样就达到了绿茶品质,保持翠绿色的基本要求。

不管任何一种杀青方式,杀青过程中是不是产生茶香不重要,如果产生了足够茶香,我们没必要设置做形、提香等等一系列受热的加工工艺环节。比如做出口茶的、做大宗茶的,早期茶的板栗香主要依靠氨基酸、多糖,在高温下发生美拉德反应和焦糖反应,温度到了香气自然而然的形成。产生香气的本质和杀青没有很大关系,是跟它的内含成分、温度和温度作用的时间相关。

四是要稳定贵州绿茶品质。做品牌一定要建立稳定的品质基础。贵州绿茶扁平、卷曲、颗粒、直条形中,条形和扁平都有外形要求“直”的特点,要形成“直”的品质特征,建议使用连续理条的杀青方式,或者半自动的,固定投叶量、固定时间、固定温度才能够稳定品质,杀青设备机械化程度和智能化程度越高越好。

贵州绿茶扁形、卷曲形的外形完整性差,其原因就是杀青偏老,芽头已经老了、刺手了,做形力度大就折断了,因为含水量越低、越刺手,茶叶的脆性就越高,稍微一点用力就碎了,对它的外形品质以及对成本的控制都影响很大。卷曲形主要是揉捻过重,主要是长期以来大家对卷曲形茶的品质特征要求认为越卷曲、越细越好,因为我国以前做出口茶,过渡到做名优绿茶、做大宗茶,揉捻得越轻,茶叶越蓬松的,比重就越小,占的空间就越大,是因为当时交通不那么便利的情况之下,不得不采取的方式,就是为了节约物流成本。

智能化、连续化生产贵州绿茶

三、贵州绿茶品质提升智能化是关键

贵州绿茶要达到“翡翠绿、嫩栗香、浓爽味”品质,从摊青、杀青、做形到后期的提香,都是精细化控制的过程。贵州绿茶要实现标准化,规模化,产业化必须选择机械化、智能化程度高的设备作为生产线,才能提高茶叶加工标准化水平,茶叶企业要结合自身的产能,合理配置设备(扁形、条形、颗粒形、直条形)。

可借鉴工艺白茶,它具有典型的品质特点,比如我们黔南产的都匀毛尖,高海拔地区,芽头小,但是我们海拔低一点的芽头更粗壮,如安顺瀑布毛峰,要做到像都匀毛尖的形,它的大小是可以实现的,但可能完整性就较差,碎茶就比较多,建议选择机械化生产,智能化程度高的做形设备。

在做形的过程中一是通过设备控制技术,观察外观形态的变化,调整做形参数工艺;二是注意透气性,绿茶加工工艺受热环节最关键,一定要快速的散失掉它的水分,绿茶之所以绿是因为叶绿素,叶绿素在高温、高湿的状态下,发生脱镁反应,茶叶就出现暗绿、墨绿等等这些情况,一般情况下都是做形过程中透气性、排湿性没做好有关系;三是提香,实际生产过程中都是高温短时的这种提香,这种结果就是表面香,绿茶提香一种是炒的方式、炒干,一种是烘的方式。

一般情况下,炒的方式香气更高,茶叶跟金属面接触的更多,产生的香气会更高,氨基酸、多糖就损失越多,干茶色泽容易发黄,汤色容易发黄。而烘干是空气加热,没有金属导热,空气是流动的,透气性好,水分排的充分,能够较好地保持干茶、汤色的“绿”。为了兼顾茶叶的色泽、香气,一般在前期含水量比较高的时候,采用的炒的方式,比如杀青、做形。到了后期,含水量降的很低了,到10%以下的时候,我们建议用烘的方式,相对低的温度,更长的时间。在实践中,用旋转式提香机,性价比比较高,在70度到80度这个区间之内,这个温度是可以让它产生板栗香的,至于它产生板栗香的香气是否持久和作用时间有关系,实验经验至少要2小时以上。

贵州绿茶卷曲形、颗粒形、直条形、扁形的茶产品,用同等的原料,用不同的加工方式,形成的产品品质特点是完全不一样的,产品的定位属性也不一样,产品的定位属性不一样,自然而然给出来的价格也不一样。

农业农村部网站:茶叶已成为贵州第一大出口农产品

四、以出口茶为导向,提升贵州绿茶竞争力

贵州主要以发展绿茶为主,结合出口茶的类比,长炒青、圆炒青、片茶,长炒青精制后称为眉茶,眉茶精制以后分为珍眉、贡熙、雨茶、针眉、秀眉、茶末、茶芯,是国人不愿喝的茶,但是它的出口价值高,因此,贵州必须高度重视出口茶生产。

传统做出口茶主要是以眉茶为主,从毛茶的角度上讲,眉茶主要看成条率怎么样,成条率越高,价格越高,它的精制率就越高,价钱就越高,但在实际生产过程中修剪下来的原料,由于杀青设备、工艺技术的原因导致它的成条率不高。

贵州湄潭县茶叶企业做机采茶的成条率相当之高,可以去考察借鉴,他们做一样的机采原料,成条率比其他茶区做出来的成条率要高太多;影响成条率的因素除了加工技术以外,原料也很重要,原料的持嫩性越好,越柔软,自然而然它的成条率就越高。

规模化决定了产业化,加快贵州茶叶出口,是实现贵州由茶叶大省向茶叶强省重要途径,从贵州目前的基础和条件,通过在三到五年,甚至是七年的时间,贵州一定能成为中国茶叶出口的大省。

本文作者潘科在第八届贵州省茶业经济年会上作主旨演讲

实现茶叶出口大省的目标,当前,贵州还解决以下瓶颈问题:

一是精制企业已经起来了,但毛茶生产的企业数量不足,大量的原料需要毛茶生产企业完成;

二是组建出口茶技术创新联盟,形成集群效益。主要是生产体系,从毛茶到精制茶的这种生产体系,完善建立服务体系,在政策,技术等方面为企业提供专业化的服务,有效的降低生产成本;

三是利用各个茶叶主产县组建的国有公司的平台优势,从浙江、安徽茶叶出口大省引进出口茶企业和国有企业公司合作,建立大型混合所有制企业,逐步从原料产地向直接出口贸易过渡,比如可以开设出口贸易的培训班,培养本土茶叶出口企业。

本文作者为贵州省农业科学院茶叶研究所副研究员、省茶产业技术体系茶叶加工功能实验室主任。

来源:黔茶资讯 ,作者:潘科 信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

随着国民经济增强,人们保健意识的提高和对食品多样性的要求,抹茶及其产品逐渐走进市场并深受消费者,尤其是年轻人的喜爱。但在大家的一般认知里,抹茶源于日本,其实不然。抹茶始于中国,最早起源隋朝,兴于唐而盛于宋,并传播到日本。既然抹茶源自中国,那么我国抹茶的最大产区在哪儿?品质如何?今天,茶周刊全媒体小编就和大家一起聊聊你不知道的中国抹茶!

1、什么是抹茶?

在我国,根据国家标准《抹茶》(GB/T34778—2017)的定义是,抹茶是采用覆盖栽培的茶树鲜叶经蒸汽(或热风)杀青、干燥制成的叶片为原料,经研磨工艺加工而成的微粉状茶产品。而日本茶业中央会对抹茶的定义是,覆盖下栽培出来的茶叶不经过揉搓直接干燥得到的碾茶,然后将此碾茶碾磨出来的茶粉称之为抹茶。

2、市面上的茶粉都可以称为抹茶吗?

不可以!除了抹茶,市面上还有绿茶粉和超微细绿茶粉为原料调制的食品。绿茶粉是茶青原料经过加工厂简易加工、研磨、筛选后分成均匀且颜色鲜艳的粉状茶。超微细绿茶粉是采用幼嫩茶鲜叶经保色处理和脱水干燥后,将绿茶瞬间粉碎成300目以上的绿茶粉末。

所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸×1英寸的面积内有多少个网孔数(1英寸=2.54厘米),即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数。

需要注意的是,不管国内国外,一般栽培环节未经过遮荫覆盖工艺的肯定不得称为抹茶!

关于为什么需要“遮荫覆盖”,日本学者竹井瑶子的研究提供了很好地答案。她表示:“覆盖遮荫改变了光照强度、光质、温度、等环境因素,因而影响到茶叶香气品质的形成。露天茶不含B-檀香醇,除低级脂肪族化合物的含量较高外,其他香气成分的含量明显低于遮荫茶。"

经过覆盖的绿茶叶绿素和氨基酸明显增加,类胡萝卜素为露天栽培的1.5倍,其氨基酸总量为自然光栽培的1.4倍,叶绿素为自然光裁培的1.6倍。

3、抹茶有等级之分吗?

根据我国标准《抹茶》(GB/T34778-2017)的规定,抹茶分为一级和二级,两个等级抹茶的粒度(D60)必须小于或等于18μm,水分控制在6%以下,总灰分不得大于8%,茶氨酸总量分别为1.0%和0.5%。

《贵州抹茶》标准(DB52/T1358-2018)在国标的基础上,增加了特级抹茶等级,要求这一等级茶氨酸总量不得少于1.5%,农残标准也控制更为严苛。

4、茶叶是如何加工成抹茶的?

抹茶主要是以碾茶为原料经过较复杂精制工艺和特制研磨设备加工而来,碾茶的加工工艺主要包括:鲜叶储存→鲜叶处理→蒸汽杀青→散茶冷却→碾茶炉干燥→叶茎分离→二次干燥→叶梗分离。

据测算,6斤茶树鲜叶加工制成1斤碾茶,1斤碾茶可加工0.85斤抹茶。

5、我国抹茶的主产区在哪儿?

目前,我国抹茶的主产区在与日本相隔几千里的贵州。2015年,鉴于抹茶市场的巨大需求,以及传统茶暴露出的局限性,贵州省贵茶集团率先研究在贵州开发高品质抹茶产品的可行性。

6、为什么在贵州发展抹茶产业?

贵州发展抹茶产业主要有以下几个优势:

一是生态优势。贵州是茶树起源的核心地带,有着上千年的发展史;是全国唯一兼具高海拔、低纬度、多云雾、无污染的全景高原茶产区;茶叶的营养成分、水浸出物含量丰富,是老百姓愿意喝、喝得起的健康好茶。

二是茶树资源优势。贵州不仅茶园面积有优势,还有大量的新种植茶园,茶园规划设计起点高、基础设置配套好,全部采用无性系适制良种进行种植,具有发展机采机制的基础。

三是标准优势。贵州通过完全创新“联盟模式”,将种植、初加工、精加工、市场销售整个产业链的企业紧密的团结在一起。如贵茶联盟的“五统一”,即:统一种植管护技术、统一农资管理采购、统一生产加工技术、统一欧盟质量要求、统一包装市场销售。

四是技术优势。贵茶集团与日本大型餐饮连锁企业泉盛集团和日本制茶企业原田制茶、抹茶专家等进行深度合作,通过共建抹茶研究院等方式,共同深入研究和发展抹茶技术,为抹茶产业发展作支撑。

五是政府决心。贵州省铜仁市委、市政府作出将铜仁打造成为“世界抹茶之都”的战略决策,将进一步延长茶产业链条,提升茶产品附加值,提高茶产业效益,力争将铜仁市建成中国高品质抹茶基地,打造成为国际抹茶文化中心和交易中心。

7、为什么贵茶集团成为抹茶产业发展先驱?

贵茶集团是贵州省最大的龙头茶企之一,产品始终坚持做欧盟标准,拥有完善的核心供应链和庞大的茶园基地。2014年2月,贵茶集团牵头组建“贵茶联盟”。近年来,“贵茶联盟”朋友圈不断壮大,从最初的28家茶企发展到61家茶企,涉茶面积14万亩,涵盖了22个县(市、区),陆续有企业加入贵茶联盟这个大家庭。

8、贵茶集团如何发展抹茶产业?

目前全球市场上约70%的抹茶用于食品添加剂,20%用于饮品,10%用在药妆等行业。据测算,未来5年全球抹茶需求量还有较大需求缺口,具有广阔的发展前景。

为了更好的支撑抹茶产业发展,贵茶集团先后与日本多家抹茶专业研究机构、制茶设备企业、抹茶生产加工企业合作,全套引进、消化并改良日本抹茶生产全套技术。

2017年,贵茶集团打造的贵茶产业园和贵州铜仁贵茶茶业股份公司落户铜仁市江口县,在这座占地340亩的产业园中,用于精制抹茶加工的“抹茶综合车间”总长278米,宽48米,是目前世界上最大的抹茶单体精制车间。

2018年底,贵茶开发的“欧标抹茶”实现首次对外输送。很快,在远销日本的抹茶包装袋上,产地一栏出现了“中国贵州江口”的字样。

贵茶集团还在贵阳开设了贵茶欧标抹茶研究所,推出抹茶蛋糕、抹茶冰淇淋、抹茶饼干等各式各样的新产品,消费者还可以在店员指导下亲手制作抹茶拿铁,体验抹茶文化。

9、什么是“欧标抹茶”?

欧盟是世界上农药MRL(最高残留量)标准制定最严格的地区之一,进口茶叶时对农药残留的种类及限量要求非常严格,仅是对样品的检测就多达495个项目(国内仅有100多个检测项目),将抹茶产品对标欧盟市场极具挑战。贵茶集团迎难而上,直接打出“欧标抹茶”的旗帜,致力于从一开始便占领抹茶的质量高地。

制作“欧标抹茶”所采用的品种,是贵州省目前种植面积最多的绿茶树种“福鼎大白”。为打造“欧标抹茶”,贵茶集团专门建立了14万亩的欧盟标准茶园,从源头就按欧盟标准控制茶叶质量,并在贵州全境组建有61家茶企组成的贵茶联盟,开发符合标准的优质茶园。

按照国际标准,抹茶细度达到800目(15微米)即可食用,但贵茶集团“欧标抹茶”的细度远远高于此,达到了900目至1300目,口感方面相较于市面上的一般抹茶更加细腻。

10、普通的消费者,如何挑选好抹茶?

一、看品牌。大品牌、大企业对产品都有严格的质量控制体系作支撑、加工设备设施也更专业,特备是涉及食品,大企业的产品品质、安全都会更有保证。

二、看产地。抹茶的品质根本决定因素在于茶青鲜叶的品质,而茶青的鲜叶品质又由气候、土壤、环境等因素决定,正所谓“种得其味,制得其形”,好的抹茶一定是出自于生态环境优良的产区。

(资料来源:茶周刊)