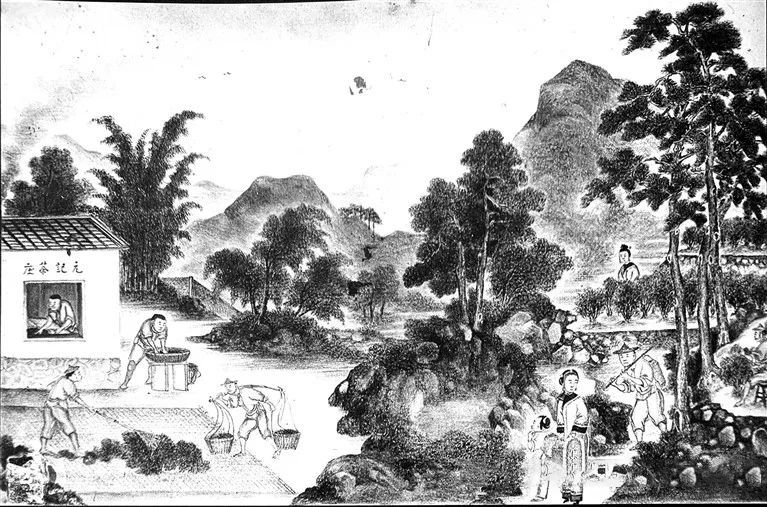

近日,福建福安青年池志海编著的《福州烟台山影像志》在福州出版发行。书中收录的清代裕昌洋行主要红茶供应商——福安坦洋元记茶庄制茶场景图生动还原了清代坦洋村茶叶制作的场景,引领我们探寻当时蜚声茶叶界的坦洋工夫创始人之一“元记”茶行吴氏家族的制茶史。

起步:从白云谷岭走出

闽东有座山叫白云山。雄浑巍峨的大山自西北而来,迤逦数千里。白云山麓是“坦洋工夫茶”的原产地,茶园延绵十里。每年春夏之季,处处闻茶歌,村村逸茶香。

在白云山村,家家户户都种茶、制茶,有不少家族世代经营茶业,谷岭(编修于万历二十五年的《福安县志》“觚岭”村名,即今晓阳镇“岭下”村)吴氏家族就是其中之一。《福安吴姓志》记载,南宋淳祐九年(1249年),金书、玉书公从福安阳头察阳迁居晓阳谷岭。玉书公(字照)后裔于明时另建宗祠,从谷岭上祠分支为谷岭夏祠(至今人口五百多人,其中迁往社口三十多人,坦洋近四十人)。36架梯子叠床架屋似的吴氏宗祠,供奉的先祖也都可称得上人中龙凤。坦洋工夫创始人之一的吴步云兄弟6人,人人都是当地茶界大咖。岭下鳞次栉比的大宅院,就是他们打造吴氏茶业世家的遗存。

都说白云谷岭的茶米是地道的高山云雾茶,其地理气候、生态环境是绝对上佳的!从深山里逸出的茶香,不论清明时节“清明茶”,还是白露季节的“白露茶”,均特令人叫绝。原居谷岭的吴步云(1826年—1891年),是那一代茶人的佼佼者。其为人宽厚,精明、机敏、干练,奔走闽粤,与洋人做茶叶生意,贩茶巨万,“不数年大获奇赢”。十九世纪初,世代务茶的吴氏家族,从谷岭迁居坦洋经营茶庄,开始与“坦洋工夫”结下不解之缘。

鼎盛:木桶挑银富甲一方

“茶季到,千家闹,茶袋铺路当床倒。街灯十里亮天光,戏班连台唱通宵。上街过下街,新衣断线头,白银用斗量,船泊清凤桥。”

在民谣朗朗传唱“坦洋工夫”好光景的年代,坦洋村从上桥头的元记茶行到紧挨蜈蚣桥的丰泰隆茶行,完完整整地形成了一条茶行街。街头第一家茶行是元记茶行,行主吴庭元(字庚俞)。光绪二十九年(1903年),年仅二十岁的吴庭元继承父亲吴步升、伯父吴步云的茶叶生意,打出“元记茶行”商号,精制“坦洋工夫”红茶。靠着炙手可热的“坦洋工夫”,远销英国、俄国等地,成为当时福建有名的茶叶巨商,在福州开设茶栈,专门接洽洋行和外商。

1908年,吴庭元还在香港用自己的画像注册了中英两种文字的“元记”商标。当年,吴庭元在坦洋大院旁建起一幢小洋楼,专门用于接待茶商。有一年,一个俄国茶商来坦洋考察。坦洋茶叶出名但街道很窄,为给洋人留下好印象,吴庭元就安排客人住在小洋楼里,自己则以“生意忙走不开”为由躲得远远地,直到洋人要走了才露面。吴庭元带着洋人在繁盛的茶行街上走了一趟,并故意说:“这里只是坦洋的小街,你匆忙赶着要走,后面的大街我就不带你去了。”精明的吴庭元把洋人唬得将信将疑。那一次,俄国茶商在元记茶行订购了2000多担茶叶。

趁着火红茶市,“元记茶行”迅速崛起。鼎盛时,这家茶行由三座房屋组成,共有铺面三十六间,雇工百余人,拣茶工二百余人,年产精制坦洋工夫干茶约二千余件(合2000多担),提利润可获五万银圆。它以白云山下的岭下村为“根据地”,收购农民的初制干茶。每年发放“茶银”时,需要七十多人挑着一百四十多桶(每桶装1000块)银圆,一路长蛇阵,从坦洋挑到岭下村,发给当地农民。岭下村的庄稼大户们见到这么多白花花的银子,惊讶地说:“冬下我们挖的番薯还没这么多哩!”

募捐:修路桥修亭惠及桑梓

光绪十年(1884年),中法战争爆发,军需告急,吴步云“毅然输财助边”,受到清政府的褒扬。吴步云十分热心社会公益事业,大力倡修道路架桥梁。不仅出资修通晓阳往福安城关的咽喉要道岭头亭,宁(德)罗(源)交界处五福亭,被传为佳话。

早期闽东运往福州的茶叶有两种走法。一条是全程水路,即各地汇集到赛岐码头的茶品过驳大船后,沿赛江南下,出白马门,经三沙湾,过东冲口,进入东海,然后循岸线驶往福州口岸。另一条路则是水陆兼程:出白马门后先从海路到宁德飞鸾码头登岸,然后改用肩挑,翻越飞鸾岭,循官道经罗源、连江到达福州,销往欧洲、美洲和东南亚等20多个国家和地区。今飞鸾岭南路起步岭尚存的晚清碑刻,记录了光绪五年(1879年)宁德、福安、寿宁三县茶商捐资重修飞鸾岭路的过程。碑文涉及的茶庄包括坦洋的“泰大来”“福兴隆”“祥记”等。董事胡兆江、吴步森、李世镐、王正卿四人,均为福安茶商。起步岭还有一碑,上有吴步云名字。据福安岭下村《谷岭吴氏宗谱》收录的吴步云墓志铭记述,吴曾出资整修罗源、连江两县之间的“崎岖险危山径”。五福亭里一块嵌在泥土之中,碑文清晰可见,横额是“重建五福亭”五个篆字,正文竖排刻有“龙飞光绪十二年岁社丙戌九月二十八日丑时吉旦,福安坦洋监生王正卿、监生施长寅、监生吴步云,环溪职员吴光清同建”。

坦洋“元记”经历半个世纪风雨,造就了纵横商界许多传奇的故事。吴步云之后人吴庭元,更是闽东茶界翘楚。他作为福安县商会会长期间,坦洋工夫在1915年巴拿马国际博览会上获得金奖。民国初期的一天,福州苍霞洲的“元记茶行”接待了两个前来避难的女人,她们是杨正国的夫人林秀钦和女儿杨云英。因为杨正国追随孙中山革命,被当局通缉,亡命他乡。经人介绍,母女俩藏匿这儿,得到吴庭元的殷勤款待。此后,云英与庭元产生情愫生了女儿桂珠(杨坚)。1938年2月,桂珠与大她二十四岁的高诚学在福州完婚。吴庭元以每年300担稻谷的田租,洋楼、花园各一座作为陪嫁赠送给桂珠。高诚学用这些嫁妆在溪柄荡岐山创办了后来赫赫有名的“归田农场”(现为宁德市农科所)。吴庭元虽为豪绅,但与女婿高诚学(民国福安县长)均关心地方公益事业,对福安禁烟、乡自治、保护茶农利益等进步作出贡献。

来源:闽东日报、央视网、北京茶世界

如涉及版权问题请联系删除

茶叶市场,内销缓慢增长,出口常年维持在35万吨。这是我国茶市的现状。

未来几年,内销市场定会缓慢增长,但出口很难改变。茶叶市场的内卷,将会越来越严重。

-01-茶叶市场现状

茶叶市场,一靠内销,二靠出口。

内销:平稳增长,竞争激烈

据中国茶叶流通协会数据:2020年,我国茶叶产量298.6万吨,同比增长19.26万吨。全国干毛茶总产值为2626.58亿元(增加230.58亿元)。

茶叶内销量达220.16万吨,比增17.61万吨,内销金额为2888.84亿元,比2019年增长了149.34亿元,增幅5.45%。

2020年,茶叶能实现内销5.45%的增长,已经是难能可贵了。

然而,我国18个省市区,涉茶人口8000多万。

8000多万人,守着3000亿茶叶市场,市场竞争激烈程度可想而知。

如今的茶叶市场,无论源头的茶农、市场的茶商,还是喝茶的茶客,到处都是卖茶的人。

茶农:

茶农,不仅采茶、制茶,也卖茶。茶叶年年发芽,茶农手里,永远都有卖不完的茶。

茶农卖茶,有个很残酷的现实:有名的茶叶,比如西湖龙井,云南名山古树等茶叶。产量稀少,名气很大。茶农在茶叶市场,拥有绝对话语权。

但这样的茶农毕竟是少数。比如,古树茶只占普洱茶产量的3-4%,集中在不到1%的茶农手里。

其他茶农卖茶,主要靠春茶,等着茶商或散客上门。部分茶农与茶商长期合作,销量还稍好一些。

但大多数茶农,家里的茶叶,没有哪一年是卖完的。只能日复一日,在自己的圈子里不断发茶叶。

茶商:

茶叶市场,茶商是卖茶的主力。

云南茶城的茶商,小一点的茶商藏茶几吨,多一点的几十吨,甚至上百吨。

东莞更是藏茶之都,2016年,东莞媒体就曝出藏茶30万吨。如今,东莞藏茶品类越来越丰富,又有媒体报道,东莞藏茶已经40万吨。

东莞藏茶(尤其中期茶),价格相当便宜。去年,有茶商开仓,一饼60块(真这么便宜),但销量依然惨淡;2012年,东莞就打出的南茶北调的口号,要把莞藏普洱卖到北方,只是,至今依然没有太大进展。

东莞藏茶,云南中小茶商藏茶,其他地方的茶商藏茶。这么多茶叶,这么多卖茶的人,卖茶的路上,竞争可想而知。

茶客:

茶客本来是喝茶的主体,但多年以来,藏了很多茶叶。

某一天,看着自己的藏茶,默默地算了一笔账:

每个月一个357克饼,一年5公斤茶叶。现在已经35岁,喝茶喝到70岁,再老喝不动了,35年茶龄,每年4-5公斤,最多也就喝掉140-175公斤茶叶。

然而,茶客如今的藏茶,已经200公斤了。反正喝不完,也加入了卖茶的队伍。

大家都在卖茶,大家都卖不好,这是多么无奈的现实。

出口:连续下降

据国际茶叶委员会(ITC)数据:2019年,全球茶叶产量615万吨,茶叶消费总量585.9万吨。也就是说,世界茶叶市场,已经趋于饱和。

近两年,我国茶叶出口,连续下降:2020年,我国茶叶出口34.88万吨,比2019年减少1.77万吨,降幅4.84%。这是2014年以来,我国茶叶出口量首次负增长。

然而,2021年茶叶出口,又一次雪上加霜。2021年1-5月,我国茶叶累计出口13.57万吨,同比减少5.8%。

我国茶叶出口旺季在4-5月份,正是忙完春茶之后。1-5月份,我国茶叶出口不升反降。今年的茶叶出口,很有可能进一步下降。

茶叶出口下降,主要是不同的国家,饮茶习惯不同。

世界茶叶出口,以红茶为主。而中国茶叶的出口,却以绿茶为主。

2020年,绿茶出口量29.34万吨,占总出口量的84.1%。

绿茶解暑,我国的茶叶,主要卖到摩洛哥等赤道附近的炎热国家。去年,经济低迷,相比欧洲发达国家的红茶市场,发展中国家买茶支出减少,茶叶出口量也随之下降,这是经济大趋势决定的。

总之,我国茶叶市场,内销缓慢增长,出口基本稳定的格局,不会改变。茶叶市场,仍然以内销为主。

未来几年,内销市场还会进一步扩大。然而,茶叶是慢消品,纵然每天喝,一年也就3-5公斤茶。

喝茶的多,卖茶的也多,僧多粥少,市场竞争只会越来越激烈,行情很难变好。

-02-茶叶复兴,道阻且长

据国家统计局数据:2021上半年,我国GDP同比增长12.7%。经济形势一片大好。

然而,茶叶市场,却没有在大好的形势之下,分到一杯羹。茶叶,哪里出了问题。

内销市场,应有标准

买茶的时候,茶客最担心的是:价格没有标准,品质无法分辨。简单地说,挣钱都不容易,担心被坑。

见过年轻的小伙子在茶城买茶:老板,你这里有没有2000一斤的茶叶,我要半斤送人。

茶老板看着这个不懂行的主,奸商值从0暴涨到100%,指着蛇皮口袋里的毛料说:这个茶叶我卖3000,看你是个实诚人,给你2200一斤。

其实,茶老板那袋茶叶,是懂过小树茶,在茶山上,300多块一公斤。

诸如此类的事,茶叶市场还有很多。西湖龙井、普洱茶、岩茶、白茶,但凡有名的茶叶,每一个都会这么玩。

一堆毛料全靠吹,三言两语试出买茶的人懂不懂行。如果遇到不懂茶的主,见人说人话,见鬼说鬼话。

一堆茶叶到底值多少钱,茶客不知道(部分老司机能喝出山头),茶商卖多少,全凭良心。

试想,一个消费者,想用5000块钱买饼名山古树茶送人,但分不清是不是古树,不知道是不是真的名寨。

买茶害怕被坑,要么买便宜的茶,要么干脆不买茶,买瓶茅台送人也很香。行业混乱,把很多刚进门的人直接吓了出去。

市场没有标准,严重制约了茶叶市场规模的扩大。

国内市场要做大,必须清楚茶行业的痛点:没有标准,名山名寨(核心区)乱搞冒充,古树茶台地茶分不清。混乱的市场,要喝一杯货真价实的茶,全靠道行。

中国茶叶的标准,绝不是照搬西方机械化标准,或者把葡萄酒分级模式生硬地嫁接到没有工艺标准的茶行业。没有标准,分级有什么用?

中国茶产业,需要依托茶文化,制定符合自己需求的标准。

无论种植采摘、生产加工(尤其工艺)、仓储物流,投资收藏,甚至库存评估,都要有标准可寻。

让消费者买茶放心,不用担心被坑,是行业当务之急。

茶叶出口新希望

古代茶叶出口,撑起了中原经济的半壁江山。

明朝能够把白银作为法定货币,是因为欧洲人抢了南美的白银,跑到中国买茶叶。

清朝中后期,茶叶出口更是占所有出口的90%以上。鸦片战争前,清朝每年出口茶叶45万吨。

1881年,仅上海出口茶叶就达到了62.3万担,福州出口茶叶更是达到了66.3万担。大清能续命几十年,茶叶功不可没。

今天,中国茶叶,年出口量大约35万吨。排在肯尼亚之后(2019年出口49.7万吨),位列世界第二。

然而,茶叶出口,受饮茶习惯等诸多因素影响,出口市场很难改变。

但长远看来,如果新一轮科技革命来带来产业变革。我国茶叶,仍有机会占据世界茶叶市场的制高点。

也就是说,短期内,销往国外的茶叶有限,茶叶市场的内卷,会越来越激烈。

写在最后:

茶叶市场,竞争激烈。

每年都有人进入茶叶市场,每年都有人倒在卖茶的路上。市场,始终是大浪淘沙。

茶商:做好质量与服务

目前,我国“茶叶”相关的企业,大约128万家。大多数茶企都是小微企业,一家人开一个茶叶店,就是一家小茶企。

中国茶企,很难出现巨头,现在不会有,以后也很难有。线下几十万家门店,始终是茶行业的中流砥柱。

也就是说,在行业实现标准化之前,卖茶,拼的是自己的圈子。

茶叶,是农业,但也是服务业。卖茶,质量是根本,守住质量底线,服务好自己的圈子。这是中小茶商最明智的选择。

同时,也希望有担当的大企业家,承担社会责任。带动茶产业走向标准化,推动茶产业变革升级,造福一方百姓。

茶客:茶无贵贱,适口为珍

从茶叶质量的角度来说,茶无贵贱,适口为珍,并不准确。但鉴于茶叶市场没有标准,尤其没有价格标准。

同样的茶叶,有人卖800块一饼,也有人换个包装卖2600块一饼。然而,茶客却对此一无所知。

所以,喝茶,在自己能承担的范围内,自己喜欢就好,自己喝得开心就好。

一杯茶,简单、随性、舒服,足矣!

来源:巡茶纪,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

昆明的十里香、宜良的宝洪茶、大理的感通茶、镇沅的马邓茶,乃至景谷的大白茶,下关的沱茶,昔日大部分茶山都在产出的滇红,以及如今的第一名茶普洱茶,作为世界上茶叶资源丰富的地区之一,云南似乎一直是百花齐放的茶叶王国。

但在过去,情况不是这样的,内销上滇绿可谓是一家独大,多供外销的滇红则在去产地化的影响下,长期处于无名无姓的状态,专供港澳及东南亚市场的普洱茶,在国内更是罕有听闻,兴起还不过20年。

那么,从茶叶资源丰富,知名度不高的产茶大省,到茶叶种类丰富,名茶层出不穷的产茶名省,云南是如何实现这一系列突破的?“茶城见闻录”专题第二篇,我们就从昆明茶城说开,聊聊这三十年的滇茶发展历程。

那些年的滇青

在计划经济时期,茶叶作为能换取外汇的珍贵物资,一直受到国家的统购统销政策限制,直到改革开放初期,旧时的计划思维惯性依旧,当年为保护茶叶而生的管控政策与销售体系,反而因为制度僵化,成为了茶叶流通的最大障碍,此时,由民间力量自发形成的茶叶集散地,就担任了产销沟通的重任。

如果说现如今大部分茶叶批发市场,都是为了服务终端消费者而形成的“销区型批发市场”,那早年云南最大的“产区型批发市场”,其实是位于云南省楚雄州禄丰县广通镇,素有“旱码头”之称的广通茶叶市场。

广通茶叶市场滇中与滇西大经济圈的交接地带,地理位置优越,交通四通八达,尤其是在上世纪70年代成昆铁路打通后,这里更是如鱼得水,也正是因为物流上的极大便利,基础设施不够完善,市场管理也相对粗放的广通茶叶市场,才能成为早年云南交易量最大的茶叶市场之一。

广通茶叶市场的出现,与云南烘青茶的兴起息息相关,90年代以前,晒青精制绿茶是云南最主流的茶叶品种,不过在80年代末,云南茶叶市场陷入低迷后,采用便捷新工艺的云南烘青绿茶,以效率高,价格低,出货快等优势快速占据市场,成为了销量第一的品种。

烘青茶除了供给本省人的消费外,也成为了茉莉花茶(90年代西北地区需求量最大的茶类之一)的最佳搭档,据老一辈的茶叶经营者透露,当年销往北方地区的茉莉花茶,里面的绿茶至少有六成都来自云南,而这都是靠云南茶自身的优势争取来的。

来自南方的大众级茉莉花茶(高端级的还是在用小叶种),一开始选择的是福建福州茶,后来又用的是川渝地区的绿茶,在性价比的不断驱使下,最后还是看重了当年产量最大,更加耐泡,破损率更低,精制率更高的云南大叶种烘青绿茶。

如此一来,作为滇青出省的重要集散地,广通茶叶市场就发挥了极其关键的作用,大卡车从思茅拉来成吨的麻袋装散茶,在广通运上火车,走成昆线运往兰州、西宁、西安、乌鲁木齐等地,到后来不仅是茶叶,还有各类初级农产品也从这里始运。

作为滇西南的物流集散中心,那些年的广通茶叶批发市场茶叶贸易量有多大,一位老资历的广通茶商是这么讲的:(广通)这个不起眼的边陲小镇啊,早在20多年间就建有好几座装潢大气的银行啦,在滇绿兴盛的那些年(约90年代到21世纪初),从这里运出去的烘青茶至少也得有10000吨!

从自发形成到政商共建

如果说广通茶市是云南烘青茶时代的代表,那2000年往后普洱茶逐渐兴起时,一个更容易被提起的名字则是“金辉”,与政府扶持或地方豪商出资的大型茶叶市场不同,金辉茶叶市场的形式和兴起更加特殊,甚至算不上真正的茶城。

在云南,茶叶要从产区运往省城昆明时,石安公路是一条绕不开的地方,为了方便拉货和寻找雇主,在版纳和思茅跑长途的货车师傅们,在没活时都会在这里休息,如此一来,这里便自发形成了最前沿的货品信息和市场资讯圈子。

后来,不知道是哪位师傅率先发现了各种信息中蕴藏的商机,在石安公路边开了家店铺,专门为卡友们对接货源,有人看到有机可图后也加入其中,版纳和思茅盛产茶叶,来往这些地区的货车,运的货也就大多是茶叶,石安公路上也就逐渐形成了“金辉茶城”这样一个特殊的茶叶集散市场。

除了金辉外,当年专做游客生意的南窑茶叶市场也很火,里面除了茶叶外还卖珠宝、食品、土特产等商品,另外像广丰食品城、马家营也都是早期比较有名的茶叶批发市场。

这些小茶市往往环境一般,人流量却很大,店面窄小的茶店很多连茶都没法试,好在来这里的人对茶叶口感也不怎么讲究,够便宜就会买,在那个市场尚未成熟,专业茶城相对罕见的年代,它们都成了爱喝茶的昆明人不可或缺的一部分。

不过,自发形成的小型集散地,在市场经济的大潮前作用还是太弱了些,尤其是20世纪90年代后期,经济飞速发展,人民生活水平大大提高,对茶叶的需求量也与日俱增,于此同时茶叶统购统销政策的逐渐弱化,买茶难、卖茶难的问题日益突出,建立茶叶批发市场成了当务之急。

2000年2月,时任云南副省长的黄炳生同志在茶叶产业发展座谈会强调:“要尽快在昆明建立茶叶市场,请省经贸委牵头,省茶业协会提出建设方案。”经过研究调研后,原云南思佳百货批发商城成了理想用地,同年8月8日,云南第一家茶叶批发市场(金实茶叶市场)正式开业。

金实开业之后,专业茶城的经营思路被打开,一时间昆明冒出了十多家大大小小的茶城,如雄达茶城、大观茶城、金利茶市、西苑茶城、康乐茶城、塘子巷茶城、大商汇茶城、菊花园茶叶市场、邦盛茶叶城等等,成了云南茶产业发展的一个缩影。

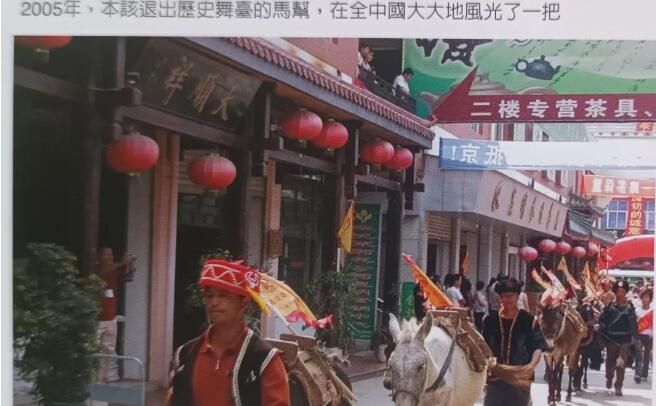

2004年马帮进京时的雄达茶城

不过,不是每家茶城都能经营良好,存活至今的,这里就以当年开业时声势浩大,后来却飞速“暴毙”的西苑茶城为例,带茶友们了解下昆明茶城的历史发展情况。

于2006年秋开业的西苑茶城,正赶上了普洱茶市场最疯狂的时期,当时各类普洱茶的价格都涨的飞快,几乎是一天一个样,甚至连刚上市的秋茶,都比前几月成交的春茶价格高得多,而金实、雄达、前卫等茶城的生意更是火爆,一个十多平方米的转让价高达20多万元,要知道这可是2008年前。

与此同时,刚开业的西苑茶城为了招揽人气,开出了相对优惠的商铺租金和售价,吸引来了大批想做普洱茶生意的,以及从普洱茶里赚到钱,开分店的茶商,以及下关茶厂、昌泰集团、龙生茶业、勐库茶厂等业界知名品牌的入驻,签下了1年到5年不等的合同。

可惜好景不长,2007年夏,普洱茶市场炒作起来的虚假泡沫被戳破,各类普洱茶价格暴跌,囤货者血本无归,茶商几乎无生意可做,而西苑茶城正是陷的最深的那个,到2010年冬,这家耗资巨大,面积不小的高端茶城正式倒闭拆迁,前后只存活了不到5年。

不过,西苑茶城终究是个例,从2007年普洱茶崩盘到2012年古树茶风口再起,随着普洱茶市场的逐渐复苏,昆明的茶城总体上数量不降反增,普洱茶产业的茶企数量和质量更是如此,茶城迎来了新的发展阶段。

近些年由昆明市政府牵头,规划在高新区的国茶港和茶天下·云茶城,就是很好的例子,其意图通过整合上下游产业链等环节,形成集茶叶加工、生产、销售为一体的区域性茶产业中心,野心不可谓不大,这里陆离也祝愿这个茶界重大项目能取得预期效果。

从近水楼台先得月的茶叶集散地,到自发形成的诸多茶叶野市,到群雄并起的茶城时代,再到千亿云茶的一张名片,昆明茶城的故事还在继续,让我们拭目以待....

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除